«Формирование понятия неморфологический способ образования слова на примере морфолого-синтаксического способа»

Контингент обучаемых: 6 класс с базовым изучением русского языка.

Время занятия: 45 мин.

Учебный предмет: русский язык.

Тип урока: урок введения нового материала.

Учебная ситуация: метапредмет «Задача»[28].

Тема занятия: «Формирование понятия неморфологический способ образования слова на примере морфолого-синтаксического способа».

Применяемые знания, навыки, умения по теме урока:

Метапредметные:

· УУД приводить аргументы в пользу своей точки зрения;

· УУД составлять элементарные схемы.

Предметные:

· знание понятия «способ словообразования»;

· умение осуществлять синтаксический разбор предложения.

Цель занятия: Учащиеся будут осваивать новое для них понятие «морфологический способ образования слов» в процессе решения задачи по словообразованию.

Учащиеся научатся:

1. умениям словообразовательного анализа, необходимым для определения существительных, образованных морфолого-синтаксическим способом от прилагательных;

2. самостоятельно находить существительные, образованные морфолого-синтаксическим способом от прилагательных.

Учащиеся могут научиться:

3. новым способам формального и содержательного сравнения объектов.

Подход к обучению: системно-деятельностный.

Используемая технология: На уроке используется метапредметная технология «Задача». В ходе решения задач по словообразованию учащиеся сталкиваются с тем, что освоенный ими способ действий с материалом не работает, хотя внешне задача похожа на те, которые решались ранее. Чтобы решить данную задачу, учащиеся должны прийти к понятию «неморфологический способ образования» и самостоятельно определить его сущность. В процессе решения задачи они впервые моделируют старый способ, затем приходят к новому через понятие «неморфологический способ образования слова», моделируют его, а затем сравнивают способы. Педагог не даёт готового ответа, только направляет учащихся в поисках нового способа решения, а также организует рефлексию способа решения.

Дидактические методы:

проблемно-поисковый: 1) сравнение; 2) решение логических задач.

Используемая литература:

· Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ «Технологии», 2008.

Планируемые результаты учебного занятия

в соответствии ФГОС ООО

Личностные результаты:

формируемые:

Личностное универсальное умение: смыслообразование в части понимания необходимости изучения словообразования (п.9.1);

Метапредметные результаты:

развиваемые:

1) познавательное общеучебное умение формулировать познавательную цель – определять тему урока (10.1)

2) познавательное общеучебное умение извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных публицистических и поэтических текстов, их сравнения (п.10.8);

2) познавательные логические умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, обобщать данные, делать выводы относительно образования единиц языка(п.10.6);

формируемые:

3) познавательные логические умения подводить частные словообразовательные отношения под понятие «лексико-семантический способ образования» (п.10.6);

Предметные результаты (Русский язык, п. 4, 6, 7):

развиваемые:

1) знание о существовании разных способов образования слов;

формируемые:

2) знание о существовании морфолого-синтаксического способа словообразования;

3) умение определять существительные, образованные морфолого-синтаксическим способом от прилагательных.

Этап 1. Создание мотивации овладения новым способом действия. 7 мин.

Учитель: Сегодня мы изучаем новую тему, для того чтобы правильно понимать, как образуются слова в нашем языке и не путать между собой слова, которые имеют частичное внешнее сходство. Некоторые из таких слов используются в качестве названий комнат.

ü Применяется УУД выбирать нужную информацию из прослушанного текста.

Задание 1. Прослушайте текст[29], запишите названия комнат, о которых в нём говорится, и найдите эти комнаты на фотографиях.

На экране: фотографии:

1.  2.

2.

3.  4.

4.

Учитель (читает текст): Текст называется…

В ЛЕРМОНТОВСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ В ТАРХАНАХ[30]

Неотъемлемой частью духовной жизни общества является религия, и она, конечно, сыграла большую роль в воспитании и формировании личности М.Ю. Лермонтова, его мировоззрения. Чувством "теплой веры" проникнуты многие лирические стихотворения поэта. Вероятно, такие чувства охватывали ребенка в образно́й комнате дома его бабушки, в котором он жил в детстве, и вспомнились поэту позднее.

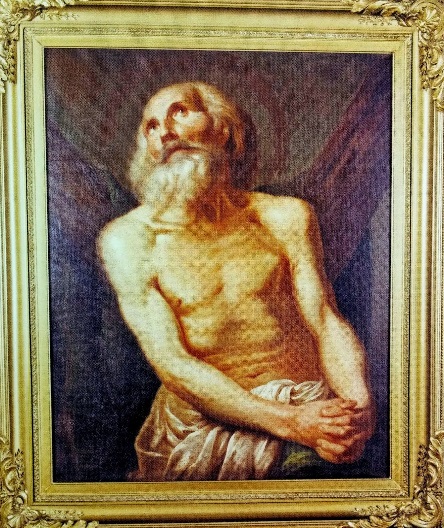

В образной хранится картина на религиозный сюжет, представляющая один из первых опытов Лермонтова-художника. Это копия с работы А.П. Лосенко "Апостол Андрей Первозванный", выполненная Лермонтовым в 1828 году под руководством домашнего учителя рисования А. Солоницкого или совместно с ним.

Старожилы Тархан рассказывали, что, когда молодой барин (М.Ю. Лермонтов) болел, его бабушка освобождала дворовых девушек от «урошной» работы и велела молиться о его здоровье. Работали дворовые в соседней комнате, так называемой деви́чьей: пряли, ткали. Маленький Лермонтов любил прибегать сюда: девушки его ласково встречали, рассказывали сказки, пели песни про волжских разбойников.

Чаепитие в дворянском быту было распространено повсеместно. "Все, бывало, засядут за круглый стол, на котором дымится исполинский самовар... и пойдут толки о литературе и искусствах", – вспоминал Иван Иванович Панаев, писатель, знакомый М.Ю. Лермонтова. Вероятно, на подобные темы беседовали в чайной барского дома долгими вечерами юный поэт и его тетушка Марии Акимовны Шан-Гирей. Получившая лучшее по тем временам образование, любившая племянника по-матерински, она благотворно повлияла на развитие ребенка, в раннем детстве оставшегося без матери и лишенного полноценного общения с отцом. Возможно, от Марии Акимовны впервые услышал юный Лермонтов имена художников эпохи Возрождения, ставших любимыми: Рафаэль, Рембрандт, Гвидо Рени, Перуджино. А он показывал ей свои первые поэтические опыты.

Предполагаемый ответ: Образна́я, девчи́чья, ча́йная.

ü Развивается общеучебное умение сравнивать тексты между собой.

Учитель: Сейчас мы прослушаем стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» о пальмовой ветви. Вы, наверное, знаете, что в Вербное воскресенье христиане приходят в храм с вербными веточками, которые потом на весь год ставят ставят у образо́в. Эти веточки напоминают пальмовые ветви, с которыми отроки встретили Иисуса, когда он перед пасхой входил в Иерусалим. Верующие люди привозят из Иерусалима пальмовые ветви и ставят в киво́те, застеклённом шкафчике для образо́в. О какой комнате в доме Лермонтова может идти речь в этом произведении?

Предполагаемый ответ: Об образно́й.

Задание 2. Прослушайте исполнение под орган стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ветка палестины». Обратите внимание на строфы, которые передают зрительное восприятие комнаты. Соответствует ли оно фотографии образно́й в музее и чем?

Звучит: Олег_Шаповалов_Ветка Палестины.mp3

Предполагаемый ответ: Похоже на комнату на фотографии.

Прозрачный сумрак, луч лампады, Кивот и крест, симво́л святой...

На экране: Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ветка Палестины».

Учитель: Найдите строфы, которые передают эмоциональное настроение в этой комнате.

Предполагаемый ответ:

Все по́лно мира и отрады Вокруг тебя и над тобой.

На экране: Предпоследний абзац текста «В Лермонтовском музее-заповеднике в Тарханах».

Задание 3. Как вы думаете, можно ли назвать комнату, в которой живут девочки, деви́чьей? Почему?

ü Применяется общеучебное умение находить в тексте аргументы.

Предполагаемый ответ: Нельзя, потому что в деви́чьей не жили, а работали дворовые девушки.

Учитель: Как вы поняли, что значит дворовые?

Предполагаемый ответ: Крепостные девушки, которые работали при барском дворе.

На экране: Последний абзац текста.

Задание 4. Найдите в тексте описание интерьера чайной. Полностью ли оно соответствует тому, что теперь можно видеть в этой комнате?

Предполагаемый ответ: Не полностью: стол, конечно, круглый, но самовар маленький.

Учитель: Теперь давайте посмотрим, как образованы названия этих комнат.

Работа над содержанием этого текста показывает учащимся, что материал урока нередко используется в речи и несёт в себе новое для них знание, поэтому его требуется изучить. Серьёзному настрою способствуют звуки органа в начале занятия.

Повышению познавательного интереса способствует то, что вызывает удивление, подчёркивает разрыв между знанием и непознанным, например, задания «лингвистические ловушки». Назначение таких заданий заключается в том, чтобы продемонстрировать учащимся, что ставший привычными для них способы действия не подходят для достижения новых целей. Но стремление своими силами выйти из ловушки или не попасть в неё, если от учителя было получено предупреждение, побуждает учащихся повышать свою учебную активность.

Задания-ловушки могут быть разного масштаба по отношению к цели урока. Они могут касаться цели всего урока, создать проблемную ситуацию, выход из которой осуществляется только по достижении этой цели. Учитель подсказывает учащимся этот вход, направляя их собственную мыслительную деятельность. Например:

«Формирование понятия неморфологический способ образования слова на примере морфолого-синтаксического способа»

2 этап. Постановка и моделирование условий учебной задачи. 9 минут.

ü Развивается общеучебное умение ставить условия задачи.

Задание 5: Определите способ образования слова чайная в предложении Мы договорились встретиться в чайной. Работая в группах по 4 человека, выделите слова, словосочетания в тексте задачи, которые непонятны, и сформулируйте условия задачи («Дано:», «найти:») на листах формата А3.

Учитель: Представители групп, вывесите итоги деятельности на доске. Группы, сравните вывешенное, задайте уточняющие вопросы другим группам (3 минуты). В итоге учащиеся под руководством учителя приходят к единому мнению о том, что дано и что необходимо найти в задаче.