7. Экологическая геология и устойчивое развитие

Мы испытываем душевный подъем,

ибо начинаем различать путь, ведущий от того,

что уже явилось, к тому, что еще только возникает.

И. Пригожин, И. Стенгерс

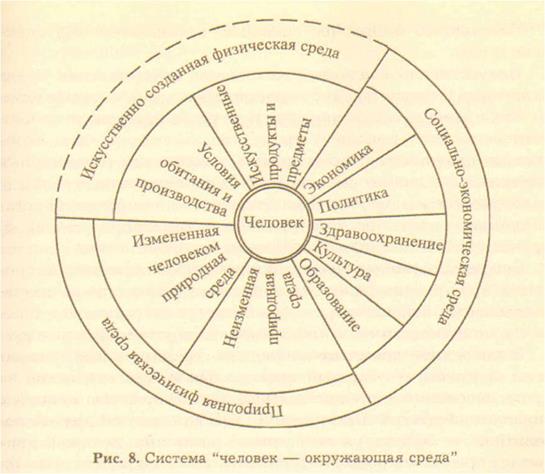

Человек оказался единственным представителем животного мира, «вырвавшегося» из экологической зависимости окружающей среды и ставшего властелином своей судьбы. Он стал добывать полезные ископаемые, строить города, преобразовывать природу, создавать техно-природные системы, функционирующие по своим (социальным) законам, отличным от законов, по которым существовала ранее биота Земли. Так, в биологических системах действует закон Ле Шателье - Брауна, согласно которому внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, стимулирует в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия, т. е. любые возмущения гасятся биотой экосистемы, ее массой и биоразнообразием. Геологические системы более инертны и не обеспечивают в основном адекватного эффекта противодействия различным возмущениям, включая антропогенные и техногенные.

До появления машин, приборов люди, в основном, жили в согласии с природой, и относительную гармонию того периода нарушали только природные катастрофы (наводнения, землетрясения, извержения вулканов и т. п.). Экологические кризисы на рубеже XX и XXI веков перестали носить локальный характер и стали охватывать целые регионы. К природным стихиям стали «присоединяться» антропогенные и техногенные катастрофы, по масштабам и последствиям значительно опаснее природных. Процесс антропогенеза в масштабах планеты стал неуправляемым и опасным по своим последствиям. Только твердых промышленных и бытовых отходов человечество ежегодно создает в объеме 25-30 млрд. тонн, в которых около половины представлены органическими соединениями; выпускается ежегодно около 1 миллиона химических веществ, чуждых природе; вносится в почву более 100 млн. тонн минеральных удобрений и около 0,5 млн. тонн различных токсикантов. Каждый год из недр добываются около 100 млрд. тонн минерального сырья, сбрасываются в поверхностную и подземную гидросферы до 600 млрд. тонн промышленных стоков. Создалась ситуация общего перераспределения химических элементов, которая ведет, в частности, и к трансформации и загрязнению био-, атмо-, педо-, гидросфер и верхней части литосферы. Можно утверждать о возникновении новой геохимической среды миграции химических элементов антропогенного генезиса в геосредах.

Устойчивое развитие (от англ. sustainable development) есть такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [25]. Отсюда, устойчивое развитие - это улучшение жизни людей в условиях устойчивости биосферы, когда хозяйственная деятельность не порождает превышение допустимого порога возмущения биосферы или когда сохраняется такой объем естественной среды, который способен обеспечить устойчивость биосферы с включением в нее хозяйственной деятельности человека. По-видимому, устойчивое состояние потребует от общества меньшего потребления природных ресурсов, но гораздо более высоких моральных качеств. Смогут ли люди и страны пойти к устойчивому развитию? Новое преобразование должно носить осознанный характер, и управлять им следует со всей возможной предусмотрительностью, которую только может обеспечить наука. Если удастся выполнить данную задачу, это будет небывалым явлением во всей истории человечества.

Устойчивое развитие следует интерпретировать как стратегию переходного периода к такому состоянию природы и общества, которую можно характеризовать термином «коэволюция» или «эпоха ноосферы». По Н. Н. Моисееву, коэволюция представляет собой совместное развитие природы и общества и может быть достигнута только на определенном этапе развития человечества, когда коллективный разум и воля человечества обеспечат ее реализацию. Наступающий глобальный экологический кризис подталкивает человечество к выбору этого пути. Именно коэволюция раскрывает суть понятия устойчивого развития. Принцип соотношения экологических и экономических интересов общества является основополагающим в концепции устойчивого развития, сформулированной на конференциях ООН в 1972 и 1992 гг. В России в настоящее время на стадии планирования хозяйственной деятельности приоритетными являются экологические интересы общества, тогда как при ведении хозяйственной деятельности приоритет пока отдается экономическим интересам. Вспомним, что термины «экология» и «экономика» произошли от одного греческого слова «oikos», означающего «дом», однако эти понятия оказались пока несовместимыми и противостоящими друг другу. Человек во имя прогресса сознательно разрушает экосистемы, проявляя гиперагрессивное отношение к природе. Промышленное развитие, призванное служить экономическому прогрессу, пришло в противоречие с природной средой, поскольку оно перестало учитывать реальные пределы устойчивости биосферы (см. раздел 1).

7.1 Особенности взаимодействия природы и общества.

Концепция устойчивого развития

Современное состояние взаимоотношений общества и окружающей природы сложилось исторически (рис. 28). Исследователи выделяют здесь три основных этапа: ручное производство с применением естественных источников энергии; машинное производство с применением искусственных источников энергии; автоматизированное производство с применением искусственных способов переработки и использования информации. С момента появления предков человека (3 млн. лет назад) до овладения ими огнем и камнем история относит ко времени мирного сосуществования человека и окружающей среды. Около 5 тыс. лет длилась неолитическая революция, когда человек начал использовать горные породы в качестве орудий труда. За это время человек сам стал выбирать и приспосабливать окружающую среду для жизни: он перешел от собирательства плодов, ягод, охоты к землепашеству. С открытием меди, олова, серебра, золота и железа общество стало добывать эти металлы и

|

где-то около 9-7 тыс. лет назад появились условия для техногенного изменения окружающей среды. С 5-4 тысячелетий до н. э. развивается горное дело, разрабатываются медные, свинцовые и цинковые месторождения в Западной Азии, Северной Африке, Индии с помощью рудников глубиной более 100 м. В античное время продолжается активное использование полезных ископаемых; горные выработки углубляются, т. к. человек научился использовать водяной привод для подъема значительных масс руды.

XX век ознаменовался активным освоением минерально-сырьевых ресурсов, развитием энергетики, горного дела, химической промышленности и других отраслей, а в конце столетия проявления техногенеза стали приобретать глобальный характер. Именно в современный период характер взаимных связей природы и общества в значительной степени определяется геологическими и географическими факторами существования и развития техногенеза. Так, геодинамические процессы в земной коре, явления конвекции мантийного вещества, дегазация газов и растворов в гидросферу и атмосферу через рифтовые зоны и вулканические пояса обусловливают наполнение техносферы. Вместе с природными источниками общество поставляет в атмосферу, гидросферу, литосферу и почвы техногенные металлы, газы и трансформирует геосреды. К примеру, общество изымает из геологической среды минеральные ресурсы, нарушая структуру этой среды. Ежегодно из недр в конце XX века извлекалось 100 млрд. тонн минеральных ресурсов, а суммарный объем добытых всем человечеством полезных ископаемых до начала XX века составлял всего 50 млрд. тонн. Нарушение целостности геологической среды приводит к ответной реакции: катастрофические аварии (на шахтах, при проходке скважин), геодинамические явления (опасные для нефтегазопроводов, линий электропередач, авто- и железных дорог), вызванные оползневые процессы, солифлюкционные процессы в многолетнемерзлых породах (под воздействием антропогенных сил), наведенная сейсмичность, высокие пластовые давления, проявление соляного диапиризма, снижение уровня подземных вод с образованием депрессионных воронок, создание подземных полостей (вследствие отбора полезных ископаемых) и др.

Взаимоотношения общества с окружающей средой описываются некоторыми концепциями: природоохранной деятельности, технократического оптимизма (экологического алармизма) и паритета между природой и обществом.

Природоохранная концепция. Есть основание предполагать, что на самых ранних этапах общественного развития люди, полностью зависящие от окружающей их природы, понимали необходимость рационального использования окружающей среды. Во второй половине XX века обострились проблемы природопользования. Общество никогда еще до этого не было столь сильно оснащено технически. Противостояние между обществом (техникой) и природой было не в пользу последней. В то же время охрана природы становится самостоятельной отраслью научных исследований. Работы по охране природы интегрируются геоэкологией на макрорегиональном уровне. Разрабатываются программы по охране и защите отдельных территорий и даже отдельных частей геосфер.

Концепция технократического оптимизма. Это научное направление возникло вследствие научно-технического прогресса, при котором общество «вдруг» удостоверилось в огромных объемах использования природы и природных ресурсов и уроне, нанесенному обществом окружающей среде. Данное течение в науке получило название алармизма (от англ. alarm - тревога, страх). В течение последних десятилетий по заданию Римского клуба Донелла Медоуз с соавторами работали над проблемой глобальных кризисов природопользования и путей выхода общества из складывающегося безвыходного положения (см. раздел 1). Ими предложены три сценария возможного развития общества, каждый из которых может проявиться самостоятельно: 1) в случае истощения природных ресурсов неизбежно замедление промышленного и сельскохозяйственного производства с последующим падением численности населения Земли и возникновением экологической катастрофы; 2) организация достаточно эффективной защиты природной среды обеспечит более ускоренный рост народонаселения, вызовет нехватку пахотных земель и экологический кризис; 3) при практически неограниченных природных ресурсах неизбежностью прогнозируется гибель цивилизации от загрязнений. Авторы предложили три модели для выбора. По первой модели конечный мир не имеет пределов, а в случае выхода за эти пределы наступит катастрофа. По второй модели пределы окружающего мира существуют, они близки и люди обязаны контролировать свои запросы. В противном случае наступит истощение природы и катастрофа. По третьей модели, также как и по второй, пределы существуют, они близки, но общество должно найти в себе силы, средства и время заняться всерьез благоустройством окружающей среды и мира.

Концепция паритета между природой и обществом. Общество должно найти в себе силы и разум и разработать устойчивое развитие окружающей среды. Данная концепция основана на тезисе, что «существование общества и природы возможно только в виде научно обоснованного компромисса между ними» (Рио-де-Жанейро, 1992). К началу XXI века мировое сообщество осознало важность необходимости сохранения биоразнообразия экосистем, устойчивого развития биосферы. При этом необходимо разумно и умеренно использовать ресурсы окружающей среды, включая полезные ископаемые, и рассматривать существующие технологии только как один из элементов решения экологических проблем и устойчивого развития. Проблема устойчивого развития природы видится в комплексном ее исполнении, т. е. решение текущих экологических задач регионов на путях познания закономерностей развития компонентов природы, в том числе и антропогенного генезиса. Понятие «устойчивое развитие» включает улучшение качества жизни людей, проживающих в пределах несущей емкости поддерживающих экосистем. Устойчивая экономика - продукт устойчивого развития, она поддерживается ресурсной базой и развивается путем адаптации и через развитие знаний, организацию, техническую эффективность и мудрость.

Стратегия устойчивого развития не может быть определена на основе только традиционных представлений и ценностей. Она предполагает выработку новых научных подходов, отражающих как современные реалии, так и перспективы развития. Мир человека и природы, мир человека в природе характеризуется устойчивостью, способностью к самоподдержанию и отсутствием кризисов антропогенного происхождения [25]. Человек зависит от Земли и ее ресурсов и не рискует превышать ограничения поддерживающей емкости ее систем, налагаемые конечностью Земли и земной биосферы, ее живых и неживых составляющих, подвергая опасности сам факт существования жизни на Земле. Человечество стремится к выживанию и удовлетворению своих потребностей и в то же время не ставит под угрозу способность будущих поколений выживать и удовлетворять их собственные потребности; человечество заботится о сохранении биоразнообразия на Земле, так как все живое имеет право на жизнь сейчас и в будущем.

Многие восприняли идею устойчивого развития упрощенно, предполагая, что она заключается в переходе на природоохранную деятельность. Неясная и нечеткая формулировка основополагающих идей концепции привела к тому, что во многих странах идея устойчивого развития с самого начала приобрела политическую и декларативную окраску. Однако современный мир не изменил идеологию своего развития, основа которой - достижение успеха любыми средствами и получение сверхприбыли за счет эксплуатации природы. Поэтому, рассматривая перспективу постиндустриального развития общества, следует вернуться к экологическому пониманию устойчивого развития. Устойчивым следует считать развитие без количественного роста потребления ресурсов биосферы, выходящего за пределы ее хозяйственной емкости, и позволяющего сохранять функции биосферы как самоорганизованной и саморегулирующейся системы. Речь идет не о прекращении дальнейшего прогресса цивилизации, а об ограничении потребления ресурсов окружающей среды с сохранением всех возможностей для духовного и интеллектуального совершенствования в соответствии с экологическими императивами. Устойчивое развитие в экологическом понимании предусматривает разработку системы запретов, затрагивающей не только технологические, но и социальные, этнические, религиозные и другие стороны человеческой цивилизации. Необходимо пересмотреть сложившиеся за многие годы взгляды на развитие производительных сил и производственных отношений, проблему народонаселения планеты, отказаться от ранее принятых программ наращивания производства на основе неограниченного использования природных ресурсов. Требуется осмыслить синтез явлений, познаний и философий, которые недавно рассматривались как несовместимые. Необходимо коренным образом изменить структуру отношений между обществом и природой путем реорганизации человеческой деятельности таким образом, чтобы она соотносилась с функционированием экосистем. Подобный подход способствовал бы сохранению глобальных общественных ресурсов (климата, океана, озонового слоя) и развитию таких природных процессов, как рост биомассы, почвообразование, круговорот воды, которые являются жизнеобеспечивающей основой для нынешнего и будущих поколений.

Таким образом, концепция устойчивого развития основана на поддержании трёх принципов: 1) скорость восстановления возобновимых ресурсов должна быть не ниже скорости их потребления; 2) потребление невозобновимых ресурсов не должно превышать скорости отыскания их замены; 3) интенсивность выбросов загрязняющих веществ не должна превышать скорости их разложения или ассимиляции природной средой. Переход на устойчивое развитие помимо решения чисто научных задач, связанных с оценкой биологической емкости биосферы, предусматривает выработку общепланетарной экологической политики, которая бы выходила за рамки национальных, религиозных и других интересов народов и стран. Нельзя допустить, чтобы экологизация экономики привела к снижению уровня жизни в развитых странах, а политика консервации и управления природными ресурсами вызвала еще более хищническое уничтожение их в развивающихся странах.

7.2 Эколого-геологические проблемы регионов

Вторая половина XX и начало XXI столетия ознаменовались резким обострением ряда глобальных проблем, к числу которых относятся природные катастрофы. За последние 50 лет количество природных бедствий на Земле увеличилось более чем в 3 раза. Во всём мире участились природные и техногенные катастрофы, уносящие человеческие жизни и ещё больше загрязняющие окружающую среду. За период с 1965 по 2002 гг. на Земле от катастрофических явлений погибло 5,5 млн. человек, пострадало более 5 млрд. человек. В течение последних 20 лет от природных катастроф ежегодно погибало на Земле от 75 до 86 тыс. человек, а количество пострадавших составляло 147-211 млн. человек.

Природные катастрофы сопровождаются крупными материальными потерями. За последние 40 лет они возросли в 9 раз и составляют сейчас около 150 млрд. долл. в год [25, 31]. Ожидается, что к 2050 г. экономические ущербы от опасных природных процессов достигнут 300 млрд. долл. и по своей величине будут соответствовать почти половине прироста глобального валового продукта. Наиболее уязвимыми к природным катастрофам оказываются бедные страны, поскольку у них не хватает средств для предотвращения бедствия или исправления его последствий. Потери от природных катастроф развивающихся стран в пять раз превышают в пересчете на объем ВВП потери богатых стран.

Увеличение числа природных катастроф в мире связано с рядом глобальных процессов (рост численности населения и промышленного производства на земном шаре, урбанизация, деградация природной среды, глобальное потепление климата) в социальной, природной и техногенных сферах, которые обусловливают развитие опасных природных явлений и снижение защищенности людей на Земле, что является серьезной угрозой всему процессу устойчивого развития общества.

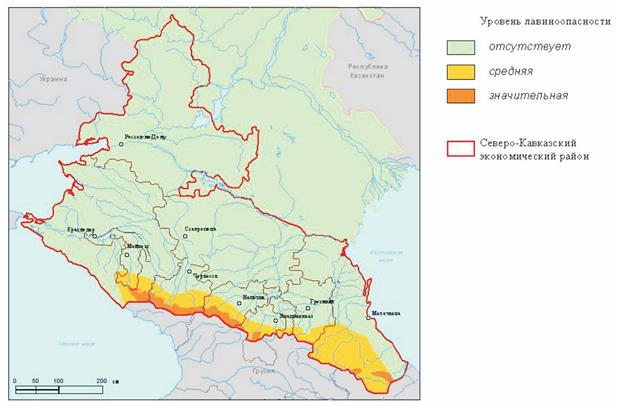

К опасным природным процессам относятся любые изменения состояния породных, водных или воздушных образований неживой природы, обусловленные естественными причинами, которые могут привести к негативным для человека или объектов хозяйства последствиям (рис. 29-32). Опасные техногенно-природные процессы представляют собой подобные изменения неживой природы, которые вызываются человеческой деятельностью. Они, как правило, характеризуются большей интенсивностью и ущербностью, чем их природные аналоги.

Анализ развития природных и техно-природных катастроф в мире и в России свидетельствует о том, что стихийные бедствия стали важным фактором устойчивого развития. Уменьшение опасности и смягчение последствий катастроф относится к одному из основных направлений деятельности на глобальном, национальном и региональном уровнях. Может ли современная цивилизация уменьшить опасности стихийных бедствий? До недавнего времени так вопрос даже и не ставился: усилия

Рис. 29. Уровень лавиноопасности на Северном Кавказе (Любимова, 2012)

Рис. 30. Степень сейсмоопасности на Северном Кавказе (Любимова, 2012)

Рис. 31. Степень пораженности территории Северного Кавказа экзогенными геологическими процессами (Любимова, 2012)

Рис. 32. Совокупная степень проявления геологических рисков

на Северном Кавказе (Любимова, 2012)

направлялись в основном на ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Время выдвигает новую стратегию – необходимо создавать модели прогнозирования и предупреждения катастроф (Осипов, 2010).

Устойчивость геологической среды к геодинамическим природным и техногенным процессам зависит от интенсивности и скорости их развития, состояния геологической среды и физических свойств массивов горных пород. В целом на Земле наблюдается непрерывное усиление естественных и техногенных геодинамических процессов. Природные геодинамические процессы развиваются или в виде плавных ритмичных эволюционных изменений с периодами от секунд до миллионов лет, что является признаком «порядка» в литосфере и на Земле, или в виде быстрых (минуты и сутки) катастрофических проявлений — «хаоса».

К геодинамическим природным (естественным) процессам относят: 1) извержения вулканов; 2) изменения напряженного состояния массивов горных пород, приводящие к уплотнениям, разрушениям, обвалам, осыпям и другим гравитационным процессам; 3) сейсмичность, связанную с естественными землетрясениями; 4) оползневые процессы и абразию берегов, вызываемые природными процессами и инженерно-технической деятельностью; 5) карстовые явления и суффозию, связанные с растворением карбонатных пород и вымыванием рыхлых пород подземными водами, возрастающими под воздействием природно-техногенных факторов; 6) криогенные процессы, сопровождающиеся переходом температуры пород от отрицательной к положительной и приводящие к деструкции мерзлоты, изменению физико-механических и прочностных свойств горных пород.

Безусловно, активная человеческая деятельность имеет тесную взаимосвязь с происходящими в Земле сейсмическими процессами, которая наиболее проявляется в периоды непосредственного воздействия взрывными и вибрационными методами достаточной мощности. Геодинамические техногенные (искусственные) процессы вызываются: 1) закачкой флюидов в глубокие горизонты земной коры при захоронении загрязненных вод, создании подземных хранилищ жидкостей и газов, законтурном обводнении залежей углеводородов с целью поддержания пластового давления; 2) техногенными взрывами на энергетических, горнодобывающих, нефтегазовых предприятиях, на трубопроводах; 3) взрывами шахтного газа, возникшими в результате нарушения техники безопасности; 4) результатами военных действий, особенно массированных бомбардировок; 5) подрезкой или перезагрузкой обвалоопасных и оползнеопасных склонов. Результатами подобных техногенных геодинамических процессов являются наведенные землетрясения, когда антропогенные воздействия могут приводить к изменению эффективных напряжений на контактах крупных блоков Земли, вызывая разрядку уже накопившихся напряжений, т. е. служить «спусковым крючком» подготовленного природой сейсмического события. В качестве примера природно-техногенной катастрофы можно привести развитие наведенной (техногенно-индуцированной) сейсмичности [3]. Современная сейсмология все чаще уделяет внимание вопросам изучения влияния техногенных факторов на сейсмичность в глобальном масштабе и в отдельных регионах.

Наиболее часто наведенная сейсмичность проявляется при создании крупных водохранилищ. Мировая статистика показывает, что при строительстве плотин высотой до 90 м около 10 %, а высотой более 90 м – 21 % созданных водохранилищ вызывают наведенную сейсмичность. Примером активизации сейсмоактивности в результате ведения строительных работ может служить опыт создания водохранилища в окрестностях г. Бомбей (Индия). На р. Койна плотиной высотой 103 м было образовано водохранилище объемом 2,8 км3. Оно находилось в регионе, сложенном траппами, разорванными сбросами с амплитудой смещений в несколько сот метров. Район считался сейсмически малоактивным. При заполнении водохранилища на 1/3 были зарегистрированы слабые толчки (не более 4 баллов). Эпицентры землетрясений находились под плотиной и в 40 км от нее. При заполнении водохранилища до высоты 100 м произошло сильное землетрясение с магнитудой 6,4, почти разрушившее г. Койнагар, а толчки достигали Бомбея, удаленного от водохранилища на 230 км.

При строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений могут наблюдаться следующие закономерности техногенных землетрясений: 1) между созданием водохранилищ и сейсмической активностью существует неоднозначная связь: известны случаи уменьшения сейсмоактивности вблизи водохранилища; 2) техногенные землетрясения локализуются в радиусе 30 км от створа крупных гидроузлов; 3) существует связь между сейсмоактивностью и изменением уровня водохранилища, причем проявления сейсмичности отстают во времени на 1-2 месяца; 4) активизация землетрясений наступает в тех случаях, когда уровень водохранилища превышает 90-100 м при объеме водохранилища более 109 м3.

7.3 Прогнозирование и мониторинг состояния геологического пространства. Геоэкологический риск

Мониторинг геологического пространства – это система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния геологической среды (пространства) под влиянием анропогенного и техногенного воздействий. Задачами подобного мониторинга являются: количественная и качественная оценки состояния геосред (подземные воды, породы, геодинамические явления и др.), составление прогноза о состоянии геологической среды, разработка рекомендаций по устойчивому развитию эколого-геологических систем на локальном и региональном уровнях.

Мониторингом называется система непрерывных наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, позволяющая фиксировать изменения в биосфере под влиянием человеческой деятельности по отношению к естественному фону (Израэль, 1984). Иными словами, мониторинг - это непрерывное слежение за объектами, явлениями и параметрами среды и прогнозирование их изменения с целью планирования мероприятий по оптимизации и управлению качеством окружающей среды. В последние годы в связи с резким возрастанием антропогенной деятельности и загрязнением окружающей среды роль мониторинга резко возрастает.

Основными функциями экологического мониторинга являются: 1) выявление факторов, воздействующих на природную среду, оценка их интенсивности и определение источников; 2) оценка фактического состояния природной среды; 3) прогноз изменений в природной среде. Основные функции мониторинга сводятся к контролю качества отдельных геосред и определение основных источников их изменений. На основании мониторинговых наблюдений принимаются решения для улучшения и стабилизации экологической ситуации.

По масштабам обобщения эколого-геологической информации выделяют глобальный, региональный и локальный (местный) мониторинг. По методам ведения выделяются дистанционный (авиационный и космический), прямой (наблюдения в скважинах, шахтах, на специальных постах) и аналитический (химический, физико-химический анализы) виды мониторинга.

Государственный мониторинг состояния недр или геологической среды (ГМСН) представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности. Целью ГМСН является информационное обеспечение управления государственным фондом недр и рационального недропользования.

Система ГМСН включает следующие подсистемы:

ü мониторинг подземных вод;

ü мониторинг опасных экзогенных геологических процессов;

ü мониторинг опасных эндогенных геологических процессов;

ü мониторинг месторождений углеводородов;

ü мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых;

ü мониторинг участков недр, используемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых;

ü мониторинг участков недр, испытывающих воздействие хозяйственной деятельности, не связанной с недропользованием;

ü мониторинг геологической среды континентального шельфа.

Следует обратить внимание на некоторые проблемы в области ГМСН. В соответствии с «Законом об охране окружающей среды РФ» этот мониторинг должен быть подсистемой Единого государственного мониторинга окружающей среды, объектом которого являются, кроме недр, еще и поверхностные воды, атмосфера, биосфера. Однако в положении о порядке осуществления ГМСН не уделяется необходимого внимания его взаимодействию с другими видами мониторинга окружающей среды. Мониторинг недр в значительной степени носит ведомственный характер и осуществляется в рамках задач геологической службы. Это негативно сказывается на комплексности получаемой мониторинговой информации и приводит к территориальной разобщенности объектов изученности при экологическом мониторинге различных компонентов окружающей среды. Например, наблюдательная сеть биосферного мониторинга в основном сосредоточена в природных заповедниках, где негативное влияние хозяйственной деятельности минимально, а наблюдательная сеть мониторинга недр в подавляющем большинстве случаев сконцентрирована на территориях с нарушенными условиями, особенно в зонах экологического бедствия. Устранение отмеченных недостатков может быть достигнуто путем реализации единой системы экологического мониторинга РФ с соответствующими подсистемами. Естественно, это потребует определенных изменений в концепции и практике мониторинга недр Российской Федерации.

Одной из важнейших задач систем мониторинга должна стать оценка экологического риска, связанного с состоянием недр, для населения и биоты в целом, а также для отдельных ее элементов. Оценка риска должна, в свою очередь, стимулировать развитие социальных мероприятий, связанных с антропогенным воздействием на геосреды (например, экологическое страхование). Введение оценки риска будет содействовать более тесной связи мониторинга геологической среды с медико-биологическими, географическими, социальными и другими видами мониторинга.

Риск - вероятностная мера опасности, установленная для определенного объекта в виде возможных потерь в определенное время. Соответственно, геологический риск - вероятностная мера геологической опасности, установленная для определенного объекта в виде возможных потерь за определенное время. Обзор литературы показывает, что все большее распространение получает подход к экологической оценке через понятие геоэкологического риска, под которым понимается не только вероятность неблагоприятного события, но также все его возможные последствия. Вероятность события или процесса здесь выступает одним из компонентов риска, а мера последствий (ущерба) - другим. Такое двумерное определение риска используется при количественном оценивании риска.

Геоэкологический риск – это вероятность деградации окружающей природной среды (включая геологическое пространство) или ее перехода в неустойчивое состояние в результате хозяйственной деятельности. Сюда входит и возможность потери контроля за происходящими геологическими процессами. Источниками нестабильности для эколого-геологических систем выступают природные явления (землетрясения, извержения вулканов, опасные экзогенные геологические процессы) и техногенный фактор (техногенные аварии на продуктопроводах, катастрофы, искусственные землетрясения и др.). Геоэкологический риск – это вероятность разрушения круговорота жизни из-за деятельности человеческого общества и его ошибок. При этом обычно улучшение одной из частей эколого-геологических систем и неучет возможностей всей системы (отсутствие системного подхода) приводит к неустойчивости. Например, считается, что человеческие ошибки обусловливают 45 % экстремальных ситуаций на АЭС, 60 % авиакатастроф, 80 % морских катастроф.

Оценка природных опасностей и рисков позволяет решить комплекс жизненно важных проблем для повышения безопасности общества [32]:

· определять приоритеты в борьбе с наиболее опасными и разрушительными природными и техноприродными процессами;

· вести целенаправленное инвестирование мероприятий по снижению угроз от опасных процессов;

· планировать создание систем предупреждения и реагирования на опасные природные процессы;

· определять методы и технические средства при решении вопросов о снижении природного риска;

· разрабатывать нормативные документы и законодательные акты по регулированию хозяйственного использования территорий в районах развития опасных природных процессов.

В настоящее время одной из задач корпоративной стратегии нефтедобывающих компаний является социальная ответственность. Прежде всего, это ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды и здоровья людей. Вместе с тем, деятельность нефтедобывающих предприятий сопровождается негативным воздействием на окружающую среду и несѐт в себе потенциальную опасность для среды обитания человека. Наибольшее предпочтение отдаѐтся в настоящее время профилактическим мерам, предупреждающим эту опасность на стадии разработки проектной документации для проведения геологоразведочных работ. На этапе принятия решения об инвестировании в разработку нефтяных месторождений большое значение имеет оценка экологического риска для конкретного участка недр. Размеры последствий от деятельности объектов нефтедобычи зависят от многих факторов, в том числе от наличия на территории объектов, определяющих экологические ограничения. К возможным экологическим ограничениям, которые могут встретиться на территории предполагаемого строительства объектов нефтедобычи, относятся: 1) особо охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки и др.); 2) наличие мест произрастания охраняемых и исчезающих видов растений; 3) наличие мест обитания охраняемых и исчезающих видов животных; 4) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов (рек, стариц, озер, водохранилищ, болот); 5) наличие других месторождений полезных ископаемых; 6) источники и зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 7) земли историко-культурного назначения; 8) близкое расположение селитебной территории с учетом перспективы развития и возможности организации санитарно-защитных зон).

Цель прогнозирования заключается в определении областей и возможностей, в рамках которых могут быть поставлены и решены реальные задачи по развитию эколого-геологических систем. Прогнозирование сложных явлений основано обычно на разработке частных прогнозов и последующей их взаимоувязке. При этом согласование частных прогнозов в пределах отдельных территорий и регионов представляется даже более сложной задачей, чем разработка частных прогнозов. Отсюда, следует, что искомое прогнозное состояние объекта (эколого-геологической системы) является ситуацией, которая формируется в результате поиска компромисса между отдельными интересами составных частей объекта. Считается, что прогноз должен быть «разумным», т. е. обеспечить наилучшее будущее устройство объекта прогнозирования. Решение задачи составления подобного прогноза состоит из ряда этапов: ретроспективный анализ объекта - формирование исходной информации и ее анализ - нахождение компромиссного решения, которое явится основой прогноза - оценка качества компромисса - изложение конкретного содержания прогноза.

Можно расходиться в оценках степени воздействия человека на природу, но нет никаких сомнений в том, что хозяйственная деятельность человека способствует необратимой перестройке биосферы и литосферы, вызывая в них растущую со временем несбалансированность потоков вещества и энергии. Человек не может не думать о своем будущем и поэтому научное прогнозирование является необходимым элементом планирования всех видов его деятельности. Сегодня применяются различные типы прогнозов: качественные, количественные, кратко-, средне- и долгосрочные, бессрочные перспективные, локальные, региональные и глобальные и др. Поэтому при разработке концепции устойчивого развития отдельных регионов и страны в целом важно понять сущность совместной жизни между человеком и природой путем создания прогнозных моделей. Сама же концепция устойчивого развития имеет три основных подхода: природный (биосферный), технократический (ресурсно-техносферный) и коэволюционный (ноосферный).

Развитие биосферы может пойти по такому пути, когда устойчивое состояние исключает присутствие человека – биосферная эволюция. Технократизация (техносферизация) планеты – другой вектор социоприродного развития, который отвечает за возрастание роли закономерностей антропогенного происхождения и, соответственно, уменьшение роли биосферных процессов. При технократическом подходе биосфера рассматривается как неограниченный источник энергетических и сырьевых ресурсов для удовлетворения нужд человека и как среда для удаления возникающих отходов. Быстрая смена технологий в технократическом обществе создает беспрецедентный уровень непредсказуемости среды, однако такое представление основано на данных незначительного периода истории (первые сотни лет) и не подтверждается ее общим ходом.

Сущность третьего подхода (коэволюция минерального и биологического миров) можно представить как взаимосвязанное развитие, не нарушающее общий тренд увеличения дифференциации, разнообразия, усложнения структур и связей, повышения информационной емкости, т. е. основных характеристик самоорганизующихся открытых систем. Поэтому постулатом ноосферного подхода является сопряжение природных и антропогенных процессов и реальная альтернатива технократическому и биологическому императивам. При этом решающая роль в преобразовании природы и ее последующей регуляции с целью достижения высшей жизнестойкости развивающегося мира принадлежит человеческому разуму. Это предполагает синтез естественно-научного и гуманитарного знаний. Одним из характерных примеров ноосферного подхода является искусственное создание месторождений полезных ископаемых путем целенаправленного управления природными процессами (см. раздел 5). Это своеобразная функция человечества по возобновлению ресурсов, которая, в целом, характерна для всего живого вещества.

Коэволюционное развитие объектов в техногеосистеме можно представить как цепь самоорганизаций. Каждый акт самоорганизации представляет собой прохождение системой точки неопределенности (бифуркации), в которой порождается набор вариантов, определяющих дальнейшее движение. Варианты проходят проверку на жизнеспособность и отбор. Известно, что самоорганизующимся системам как бы нельзя навязывать пути их развития. Относительно короткий собственно эволюционный процесс сопровождается появлением нового качества и сменяется затем периодом постепенных количественных изменений. Здесь начинает накапливаться, нередко в неявном виде, неравновесность состояния, противоречие, ведущее к кризису системы в новой точке бифуркации. В точках бифуркации природа как бы раскрывает свои характер и человек, как незначительный элемент техногеосистемы, детерминировать его не в состоянии. Исходя из выбранного направления развития, техногеосистема далее движется по соответствующему пути до потенциальные возможности, а неизбежно присутствующая случайность выбирает тот единственный канал, по которому дальше и будет развиваться система (рис. 33). При этом развитие экосистем является чётким индикатором изменений, происходящих во взаимоотношениях между различными геосферами. Всестороннее изучение состава и структуры экосистем после прохождения точек бифуркации важно для правильного понимания геологических и техногенных моделей, а также для понимания процессов взаимодействия геосфер.

Возможно и другое концептуальное развитие учения о ноосфере, в основе которого вместо создания нового типа биосферы и управления ею была бы идея об управлении на научной основе человеческой деятельностью в биосфере и гармонизации (коэволюции) отношений «человек-природа». Альтернатива заключается в том, что биосферу нужно не преобразовывать, а сохранять. Человек не может и не должен вмешиваться в пока еще недоступные для его сознания природные процессы эволюции биосферы.

Происходящие в системе процессы, ее эволюция как рост разнообразия или увеличение числа функциональных единиц изображаются на бифуркационной диаграмме ветвями. В этом смысле точки бифуркации - это точки ветвления линий поведения системы (приобретение нового

|

качества), которые широко распространены в явлениях природы и социума. Экосистемы в точках бифуркации геологической истории претерпевают значительные преобразования. Изменяя управляющий параметр на такой диаграмме, мы меняем состояние системы, причем параметр может быть различным для разных физических, химических, биологических, геологических или социальных структур. Когда значение управляющего параметра достигает критического уровня, система попадает в точку бифуркации, наступает «катастрофический» срыв и система переходит в другое раздвоенное состояние. Любое описание системы, претерпевающей бифуркацию, включает как детерминистический, так и вероятностный элементы. При этом от одной точки бифуркации до другой поведение системы детерминировано, а в окрестности точек бифуркации выбор последующего пути случаен. Бифуркация, в некотором смысле, вводит в науки элемент историзма, так как анализ состояния, например, подразумевает знание истории системы, прошедшей бифуркацию.

Исходя из вышеописанных подходов по устойчивому развитию техногеосистемы, нами предлагается следующее видение ее будущего поведения (см. рис. 33). Природная система сначала достигает «точки техногенеза», в которой происходит ветвление линий поведения по биосферному, техносферному или ноосферному пути. По-видимому, выбор техногеосистемой своего будущего состояния имеет вероятностный следующей точки бифуркации (биосферная, ноосферная, неотехногенная), а далее опять происходит выбор системой направления своего развития. Теоретически техногеосистема в «конечном» пункте имеет несколько вариантов своего состояния (см. рис. 33): от полностью природного (100 % природной составляющей) до полностью технократического (100 % техногенной составляющей).

На примере Республики Татарстан предпринята попытка моделирования природного, технократического и ноосферного состояний геологического пространства (рис. 34). Полученные интегральные биосферная, ноосферная и техносферная модели отражают вышеуказанные современные тенденции в концепции устойчивого развития и могут использоваться совместно с данными других естественных и гуманитарных наук для решения прикладных и теоретических экологических задач.

Можно предположить, что реализация количественного подхода в экологической геологии позволит получать совершенно новую информацию и перейти в будущем к прогнозному моделированию. Для проведения мониторинговых и природоохранных мероприятий в техногеосистемах важным элементом является время, которое отражает необратимость процессов в окружающем мире с возможностью создания

прогнозных моделей 4D, которые, в свою очередь, способствуют развитию четырехмерной геологии.

Управление и прогноз – основные цели эколого-геологического моделирования. При этом управление эколого-геологическими системами является более затруднительным и неопределенным. Все более актуальным становятся комплексные исследования, связанные с моделированием геологической среды для целей управления, особенно для отдельных регионов. Геологическое пространство регионального уровня – сложное образование. Основные проблемы управления последним связаны с целеполаганием для территории как целостного объекта управления и отсутствием эффективного механизма, призванного осуществлять в интересах общества согласование внешних (экзогенных) управленческих воздействий на геологическое пространство и его внутренних (эндогенных) процессов и интересов. Наиболее рациональный путь управления региональной геосистемой можно представить в виде следующей последовательности действий: моделирование взаимодействий в геосистеме – анализ структуры геосистемы и возможностей ее преобразования – разработка способов целенаправленного воздействия на структуру объекта управления с целью регулирования процессов функционирования и развития.

Составление карт природных рисков позволяют осуществлять мероприятия по управлению природными рисками и смягчению последствий природных катастроф. Снижения риска можно добиваться путем выполнения следующих мероприятий: управление природными опасностями; упорядочивание хозяйственной деятельности и рациональное использование территорий; проведение превентивных мероприятий; создание системы предупреждения и экстренного реагирования; принятие своевременных управленческих решений. С появлением унифицированных методик представится возможность составления карт риска для территорий субъектов Российской Федерации с использованием финансовых средств, научного потенциала и банков данных регионов. Карты риска должны рассматриваться как региональные нормативные документы, с учетом которых государственные органы управления принимают управленческие решения по рациональному использованию территорий, проведению мероприятий по управлению рисками и их снижению. Важное значение для обеспечения безопасности людей и объектов экономики имеет принятие законодательных решений о величине допустимого риска и декларировании природных рисков. Решение поставленных вопросов позволит на практике осуществить переход на технологию анализа природных рисков и смягчения последствий природных катастроф, сделать важный шаг по пути реализации концепции устойчивого развития.

7.4 Экологическое регулирование и экологическое право. Управление эколого-геологическими системами

Экологическое право относится к одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей права, где регулируются специфичные общественные отношения. Специфичность их определяется тем, что круг субъектов этих отношений обширен, а объектов права всего два – природные ресурсы и окружающая среда. О. С. Колбасов так отметил особую историческую роль экологического права: «Думается, имущественное богатство и благоприятная природная среда должны уравновешивать друг друга в системе человеческих ценностей. И экологическое право должно сыграть противовесом всего остального права, стоящего на страже имущественного богатства и сопряженной с ним власти».

Экологическое право (право окружающей среды) как самостоятельная отрасль права сформировалась в 80-е годы прошлого века. Предметом экологического права являются общественные отношения, которые складываются в сфере использования и охраны природных ресурсов, а также охраны окружающей среды в целом. К этим отношениям в области недропользования относятся: 1) отношения собственности на полезные ископаемые; 2) отношения в сфере недропользования; 3) отношения в сфере охраны окружающей среды от различных форм деградации; 4) отношения в сфере обеспечения экологической безопасности людей, экологических прав и законных интересов юридических и физических лиц.

Юридическая ответственность за правонарушения в области использования и охраны геологической среды может быть гражданской, дисциплинарной, административной и уголовной.

За административные правонарушения в области недропользования применяется обычно административный штраф. Административные наказания накладываются на граждан, должностных и юридических лиц. К основным административным правонарушениям в области недропользования относятся:

ü уничтожение специальных знаков (наблюдательных режимных скважин на подземные воды; наблюдательных режимных створов; знаков, определяющих границы зон санитарной охраны; пунктов геодезических сетей; пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды);

ü пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией;

ü самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых;

ü самовольное занятие водоохранной зоны водного объекта либо зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

ü самовольная переуступка права пользования недрами.

К основным административным правонарушениям в области охраны окружающей природной среды и природопользования относятся:

ü несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов;

ü нарушение законодательства об экологической экспертизе;

ü сокрытие или искажение экологической информации;

ü невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

ü нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов;

ü нарушение требований по рациональному использованию недр;

ü нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр;

ü нарушение правил охраны водных объектов;

ü нарушение правил водопользования;

ü нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств;

ü нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях;

ü нарушение требований при осуществлении работ в области гидрометеорологии, мониторинга загрязнения окружающей природной среды.

За уголовные деяния в области недропользования применяются штраф, исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение свободы на определенный срок. Уголовные наказания накладываются на граждан и должностных лиц. Уголовными преступлениями в области недропользования считаются:

Ø нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия;

Ø загрязнение вод, если это повлекло причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, вреда здоровью человека или повлекшие по неосторожности смерть человека, или совершенные на территории особо охраняемых природных территориях;

Ø нарушение правил охраны и использования недр, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

В 2012 г. издан первый экологический стратегический документ «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», который определяет направление действий власти на ближайшие десятилетия. В «Основах…» перечислены задачи государства в области экологии и механизмы их реализации. Документ содержит перечень основных глобальных и национальных проблем, устанавливает стратегические цели, учитывающие российский и международный опыт охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Появление документа обусловлено необходимостью, достижения баланса между развитием экономики и экологической безопасностью. «Стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов», - говорится в документе. Это необходимо для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Россия будет достигать стратегическую цель путем решения 13 задач. Среди них формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды, совершенствование нормативно-правового обеспечения, развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны природы. Кроме того, предстоит обеспечить экологически безопасное обращение с отходами, сформировать экологическую культуру, развивать экологическое образование и воспитание. Планируется разграничить полномочия природоохранных госорганов, установить новый критерий оценки эффективности их работы, который будет определяться с помощью объективных показателей и индикаторов. В рамках новой государственной политики также предусмотрено повышение эффективности экологического надзора на федеральном и региональном уровнях.

К числу важнейших проблем экологической геологии можно отнести проблемы моделирования, прогноза и управления геологической средой. Качественные и количественные модели позволяют создавать как кратковременные, так и долгосрочные прогнозы развития и функционирования эколого-геологических систем. Опыт создания глобальных моделей в рамках Римского клуба (см. раздел 1) показывает комплексность и интегративность прогнозного моделирования [24]. Опыт подобного моделирования может быть перенесен для создания прогнозных моделей устойчивости геосистем в пределах регионов. Оценивая глобальный характер взаимодействия природы и общества, необходимо учитывать принцип «неравномерного развития в равновесной среде», согласно которому процесс естественного неравновесного развития общества должен быть связан с высокой устойчивостью среды его обитания, включая и геологическое пространство. Именно поэтому большое внимание в последнее время уделяется механизмам устойчивости и самоорганизации геосистем в пределах промышленно-урбанизированных территорий.

В большинстве случаев природные опасности не поддаются регулированию. Человек еще не научился управлять такими явлениями, как землетрясения, извержения вулканов, изменение климата и др. Некоторые природные опасности (наводнения, эрозия, оползни, сели) теоретически управляемы, однако практическая реализация этой возможности в конкретных условиях встречается с большими трудностями. В наибольшей степени поддаются управлению техноприродные опасности, поскольку они создаются самим человеком и, таким образом, управляемы через регулируемую хозяйственную деятельность людей. Различные участки территорий, вследствие огромного разнообразия их геологического строения, геоморфологических, гидрогеологических, ландшафтных и других условий, могут по-разному реагировать на природные опасности и с различной интенсивностью подвергаться их воздействию. Так, например, на пониженных участках, сложенных слабыми, водонасыщенными грунтами, интенсивность сейсмических колебаний может на два балла быть выше, чем на рядом расположенном участке, сложенном массивными скальными породами.

Экологическая безопасность недропользования, прежде всего, определяется состоянием правовых основ и нормативно-методической базой ведения экологического контроля, которые в настоящее время не соответствуют сложившимся экономическим реалиям и бессистемны по стадиям и этапам работ освоения месторождений. Осуществление экологической безопасности недропользования предполагает: 1) научное, технологическое и правовое обоснование и реализацию мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на всех стадиях разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, защиту населения и объектов инфраструктуры; 2) сведение к минимуму и ликвидацию отрицательных экологических последствий освоения и использования недр; 3) государственный контроль за обоснованием и исполнением лицензионных соглашений в отношении экологической безопасности недропользования. Особенности решения вопросов экологической безопасности определяются геологическими, гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями территории освоения и характером техногенного воздействия, оказываемого на геологическую среду.

Совершенно очевидно, что для снижения уязвимости и повышения безопасности необходимо обоснованно и строго избирательно выбирать участки земной поверхности для размещения на них городов и других населенных пунктов, промышленных и гражданских объектов, элементов жизнеобеспечивающих систем и т. д. Для решения этой задачи проводится инженерно-геологическое районирование территории. Оно заключается в выделении участков, обладающих одинаковыми или близкими геологическими характеристиками (условиями), и их ранжировании по степени пригодности для хозяйственного освоения и устойчивости к воздействию опасных природных и техноприродных опасностей.

В ходе инженерно-геологического изучения территории часто выясняется, что даже наиболее благоприятные по геологическим условиям участки территории недостаточно устойчивы и слабо защищены от опасных природных явлений. В этом случае проводятся превентивные инженерные мероприятия, направленные на повышение устойчивости территорий и защиту самих сооружений. В частности, усиливаются конструкции зданий, возводятся защитные стенки, дамбы, дренажные системы, водосбросы, берегоукрепительные сооружения, осуществляется поднятие территории с применением отсыпки грунта, повышается несущая способность грунтов путем их уплотнения, цементации, армирования, принимаются меры защиты от техногенных физических полей. К числу важных мероприятий, снижающих уязвимость территорий, относится разработка регламента изъятия подземных вод на урбанизированных территориях, сброса технологических вод в глубокие горизонты геологической среды. Проведение защитных мероприятий повышает безопасность проживания людей, хотя и удорожает строительство.

Все мероприятия по управлению и снижению природных рисков должны подкрепляться решениями на государственном уровне. В этом заключается роль государства в осуществлении стратегии безопасности. В зависимости от целей и задач решения могут быть трех типов: стратегические, превентивные и чрезвычайные.

К первым относятся решения, принимаемые на государственном уровне с перспективой на долгосрочное устойчивое развитие регионов страны, например, рассредоточение по стране спасательных средств с учетом природных рисков в конкретных регионах; создание необходимого государственного резерва продуктов питания и мобильных средств жизнеобеспечения. Важное стратегическое значение имеет принятие решений по инвестированию и налогообложению отдельных регионов с учетом дополнительных средств на борьбу с природными опасностями. Эти расходы определяются необходимостью ведения строительства зданий и сооружений, устойчивых к тому или иному воздействию стихии, создания защитных сооружений, инженерной подготовки территории.

Превентивные управленческие решения представляют собой систему мер, реализуемых в относительно сжатые сроки (месяцы до года) на основании долго- и среднесрочных прогнозов о приближающейся опасности. Они включают мероприятия по укреплению наиболее ответственных зданий и сооружений, строительство специальных сооружений для укрытия людей, создание системы оповещения в реальном режиме времени, подготовку лиц и специальных команд для участия в ликвидации последствий катастрофы и оказания санитарно-медицинской помощи, создание резервов продуктов питания и предметов первой необходимости.

Управленческие решения чрезвычайного характера принимаются на основе краткосрочных прогнозов и оперативной информации о предвестниках опасных явлений, т.е. в условиях, когда отсутствует время для проведения превентивных мероприятий. Они включают срочное оповещение населения, решения о частичном или полном выводе населения из района опасности, принятие экстренных мер по предотвращению разрушения жизнеобеспечивающих систем, мобилизацию специальных подразделений для работы в чрезвычайной ситуации.

Управление природной безопасностью не может существовать без системы предупреждения и экстренного реагирования. В систему предупреждения входят средства систематического наблюдения за развитием опасных процессов (средства мониторинга), оперативной передачи и обработки получаемой информации и оповещения населения о назревающей опасности. Мониторинг - важнейшее звено всей системы прогнозирования и предупреждения. На его основе ведется постоянное отслеживание опасных процессов, изучение закономерностей и причинно-следственных связей их развития, что позволяет составлять прогноз ожидаемых аномальных явлений природы.

В России система наблюдений за природными процессами состоит из нескольких видов мониторинга, находящихся в управлении различными ведомствами. Сейсмические наблюдения ведутся на основе наблюдательных сетей Российской академии наук и ряда ведомств (МЧС, Минатом, Минобороны и др.). Наблюдения осуществляются на трех уровнях: телесейсмическом, региональном и локальном. В этих наблюдениях задействовано более 200 сейсмических станций. Наблюдения за опасными геологическими процессами осуществляются в рамках Государственного мониторинга геологической среды (см. выше).

На основе информации о грозящей опасности, поступающей с мониторинговых сетей, проводится срочное оповещение населения с использованием всех возможных средств массовой информации и гражданской обороны. Одновременно выполняются необходимые мероприятия по экстренному реагированию: переселение (вывод) населения в безопасное место, отключение энерго- и газоснабжения, мобилизация специальных подразделений на проведение спасательных работ.

Одним из эффективных мероприятий по смягчению последствий от природных катастроф является повышение информированности и знаний людей об опасных природных явлениях. Отсутствие элементарных знаний о природных опасностях, особенностях их проявления и воздействия на людей, правилах поведения при развитии этих явлений, усугубляет эмоциональное реагирование, приводит к повышению смертности и потере здоровья людей. Поэтому очень важно иметь государственную программу просвещения населения и повышения его информированности о природных опасностях. В США и Японии в школах, университетах, на радио и телевидении существуют общеобразовательные программы, большим тиражом публикуются красочно оформленные брошюры, посвященные различным опасным явлениям и правилам поведения людей в чрезвычайных ситуациях. В учебных заведениях, на крупных предприятиях и по месту жительства проводятся специальные учения населения, проверяется готовность всех звеньев системы предупреждения и реагирования на грозящую катастрофу.

Известно, что любая из наук на разных этапах своего развития выбирала одну из пяти целей, которые можно расположить по возрастающей трудности следующим образом: 1) описание объекта; 2) объяснение его свойств; 3) прогнозирование его поведения; 4) управление его поведением; 5) создание объекта с заданными свойствами. Чаще встречаются первые две группы задач. Хотя в настоящее время все острее чувствуется необходимость постановки и решения задач прогнозного типа и задач, обеспечивающих принятие управленческих решений в области природопользования.

Для оптимальной организации деятельности различных управленческих структур необходима комплексная картографическая информация с целью разработки научно-обоснованных рекомендаций по экологически ориентированному природопользованию; определения природоохранных мер; экологической экспертизы проектов строительства различных объектов и территориального развития; принятия решений в управленческой деятельности городских, региональных и федеральных природоохранных структур; планирования и реализации различных хозяйственных, медицинских, санитарно-технических, природоохранных мероприятий, а также для решения научных и учебно-воспитательных задач. Важной составляющей процесса управления территорией является картографическое обеспечение экологического мониторинга как наблюдения за загрязнением объектов окружающей природной среды и оценки текущей и перспективной ситуаций. Необходима подсистема управленческих решений, которые принимают соответствующие контролирующие и управляющие органы для оптимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду, оздоровления среды обитания населения и биоты в целом. Без данного блока поддержание параметров промышленно-урбанизированной среды на уровне устойчивого развития невозможно, поскольку даже самое серьезное комплексное изучение природных, техногенных и социальных свойств среды обитания и определение их экологических параметров в режиме мониторинга без управленческих решений не принесет улучшения экологической ситуации на контролируемой территории.

Очевидно, что в принятии управленческих решений в области экологически выверенного хозяйствования на промышленно-урбанизированных территориях оказываются задействованы почти все отделы местной администрации. Важнейшая задача в связи с этим - организация процесса управления городом и промышленной территорией на базе интегрирования информации, структур и решений.

7.5 Социальные проблемы недропользования. Геоэкологическое образование. Ноосфера и экологическая философия

Наше видение природы претерпевает радикальные изменения в сторону множественности и сложности (Пригожин, Стенгерс, 1986). Долгое время в науке доминировала механистическая картина мироздания. Ныне мы сознаем, что живем в плюралистическом мире. Существуют явления, которые представляются нам детерминированными и обратимыми. Хотя наука послужила стимулом к необычайно плодотворному диалогу между человеком и природой, некоторые из последствий влияния естественных наук на общечеловеческую культуру далеко не всегда носили позитивный характер. Но за последние десятилетия в естествознании произошли разительные перемены. Мы все глубже осознаем, что на всех уровнях (от элементарных частиц до космоса) случайность и необратимость играют важную роль, значение которой возрастает по мере расширения наших знаний. Ныне мы лишь начинаем понимать уровень природы, на котором живем.

Особенность развития всех стран на современном этапе обусловлена усилением процессов глобализации и связана с необходимостью их интеграции в мировое сообщество. Необходимое условие для этого — переход к модели устойчивого развития, которая гарантирует экологическую и эколого-геологическую безопасность для социально-экономического развития стран и крупных регионов. При этом экологическая безопасность отдельного региона является составной частью национальной безопасности страны и существенным компонентом ее участия в глобальной системе. Социально-экономическое развитие России также связано с вхождением в мировое экономическое пространство, при этом энергоресурсы страны на ближайшую перспективу станут главным гарантом роста международного товарообмена.

Главной экологической проблемой, стоящей перед человечеством, является сохранение и восстановление естественных экосистем в объеме, достаточном для регулирования и стабилизации окружающей среды. В. И. Вернадский писал, что человек не может строить свободно свою историю, не согласуя ее с законами биосферы. Возникшие в XX в. глобальные экологические проблемы есть результат свободного построения истории, но теперь такой способ ее построения исчерпан, необходимо строить новую историю, новую цивилизацию в согласии с законами биосферы. Деннис Медоуз в конце прошлого века вывел экологический постулат: «Думай глобально, действуй локально». При принятии каждой новой технологии общество должно ответить на три вопроса [24].

1. Какими будут побочные физические и социальные эффекты от крупномасштабного внедрения новой технологии ?

2. Какие социальные изменения необходимо осуществить до внедрения этой технологии и сколько времени потребуется на их реализацию ?

3. Если новая технология может быть успешно реализована и устраняет какой-либо естественный предел роста, то на какой следующий предел выйдет испытывающая рост система ? Предпочтет ли общество оказаться лицом к лицу с проблемами выхода на новый предел или захочет остаться с проблемами, порожденными выходом на тот предел, который новая технология призвана устранить ?

Анализ взаимоотношений человечества и природы позволил Римскому клубу сделать нижеследующие выводы [24].

ü Осознание количественных ограничений возможностей окружающей природной среды и трагических последствий превышения их предельного уровня является необходимой отправной точкой для возникновения новых форм мышления, которые приведут к основательному пересмотру существующих образцов человеческого поведения и общественного устройства.

ü Мировая демографическая нагрузка достигла очень высокого неравномерного уровня, что заставляет человечество всячески стремиться к состоянию равновесия на нашей планете.

ü Мировое равновесное состояние может стать реальностью, если в развивающихся странах уровень жизни будет существенно повышен.

ü Проблема глобального экономического роста настолько тесно переплетена со всеми другими глобальными проблемами, что для ее решения необходимо выработать всестороннюю глобальную стратегию, направленную на решение всей совокупности основных проблей, в особенности проблем взаимодействия человека с окружающей средой.

ü Использование количественного подхода при исследовании отдельных элементов мировой проблематики и взаимодействий между ними, что позволит управлять ими.

ü Для нового курса потребуются согласованные международные меры и совместное долгосрочное планирование в беспрецедентном масштабе при совместной деятельности всех народов вне зависимости от их культуры, социально-экономической системы или уровня развития. Но большая ответственность должна лечь на плечи более развитых стран, т. к. будучи распространителями синдрома роста, они все еще находятся у горнила прогресса, который его питает.

ü Любая осознанная попытка по достижению разумного и долгосрочного состояния равновесия путем осуществления заранее запланированных мер в противоположность случайным попыткам или выходу в состояние равновесия в результате катастрофы должна в конечном итоге опираться на коренное изменение системы ценностей и целей на индивидуальном, национальном, региональном и мировом уровнях.

Одной из главных причин современной неблагоприятной эколого-геологической обстановки является низкий уровень экологической культуры граждан, которая включает экологическую грамотность, информированность, убежденность и активность в реализации рационального недропользования. В настоящее время экологическое образование и воспитание является одним их актуальных направлений развития системы образования и воспитания в целом. Без экологического образования невозможно формирование экологического сознания общества, которое позволит ему справиться с экологическими проблемами. Основной целью экологического воспитания и образования является экологизация общественного сознания, которая основывается на принципах всеобщности (для всех членов общества и во всех учебных заведениях), комплексности и непрерывности. Все это должно способствовать гармоничному развитию личности, способной решать как общественные задачи, так и управлять средой своего обитания.

Устойчивое развитие невозможно без изменения общественного сознания, понимания важности эффективного и бережного использования ресурсов. По мнению ученых, корни экологизации - в экологической сознательности, в необходимости внедрения нового экологического образа мышления. «Озеленение» умов начинается с просвещения, информированности, России нужно избавляться не только от отходов в прямом смысле слова, но и от информационного и мыслительного мусора. Важнейшим элементом в формировании экологического сознания является соответствующее образование, пропаганда экологической культуры, воспитание активной гражданской позиции в отношении сохранения природных ресурсов, бережное отношение к природе.

Обеспечение устойчивого развития стран и регионов требует активного участия органов власти в регулировании общественного воспроизводства. В настоящее время регионы располагают значительными запасами полезных ископаемых, способными обеспечить внутренний спрос и экспорт. Однако из-за стремления к быстрому коммерческому успеху возрастает опасность их нерационального использования. Поэтому решение данной проблемы требует эффективного вмешательства государства – принятие административных, экономических и политических мер, призванных сдерживать коммерческие интересы субъектов хозяйствования, разработка системы платежей за недра, обеспечение рационального вовлечения запасов полезных ископаемых в промышленный оборот, стимулирование внедрения современных технологий, включая экологические. Целями здесь должны явиться: разумное использование ресурсного потенциала региона; воспроизводство возобновляемых ресурсов (включая подземные воды) в интересах настоящего и будущих поколений; решение проблем регионального хозяйствования для достижения его совместимости с биосферой. Все это требует решения следующих задач: выполнение проектных технологий на всех производствах, контроль за соблюдением ограничений на недро- и природопользования, рациональное недропользование на отдельных объектах, рекультивация территорий. Необходимо развитие системы экономического стимулирования субъектов экономики на ресурсосбережение и природоохранную деятельность. Экономический рост, рациональное природопользование и защита окружающей среды взаимосвязаны. Отсюда, при принятии решений необходимо не отделять экономику от экологии. Для этого странам и регионам необходимо разработать политику, основанную на концепции устойчивого развития.

Человечество пока не сформулировало целостной парадигмы дальнейшего движения вперед в гармонии с природой. Тем не менее, одним из путей выхода из критической ситуации может быть концепция устойчивого развития, предполагающая гармоничный прогресс в экономической и социальной сферах при максимально бережном отношении к окружающей среде. При этом естественно-научной основой для этой концепции может служить теория ноосферы, сформулированная, в частности, В. И. Вернадским.

Деятельность человечества, приводящую к изменению природных условий, В. И. Вернадский вначале рассматривал как процесс, чуждый биосфере. Однако с середины 1930-х гг. по мере накопления научных данных о свойствах биосферы и о характере человеческой деятельности он стал рассматривать последнюю как закономерный этап эволюционного развития биосферы. В. И. Вернадский считал, что обязательно должно наступить время, когда человечество станет более разумно относиться к окружающей его природной среде, и эволюция биосферы будет происходить как по природным законам, так и под сильным влиянием просвещенного человеческого разума. Для геологической оболочки Земли, включающей биосферу и преобразующейся под влиянием разумной деятельности человечества, В. И. Вернадский ввел термин «ноосфера», которая «...есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше». В то же время В. И. Вернадский отмечал, что человек неотделим от биосферы, а «его существование есть ее функция». Таким образом, перестройка области жизни мыслится как сохранение биосферы, пригодной для жизни человечества, которое хотя и становится крупнейшей силой, но остается только незначительной частью живых организмов биосферы, без сообщества с которыми невозможно его существование вообще.

Для становления ноосферы, по В. И. Вернадскому, необходимы следующие условия.

1. Заселение человеком всей планеты.

2. Преобразование средств связи и обмена между разными странами.

3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми государствами Земли.

4. Преобладание геологической роли человеческой деятельности над природными геологическими процессами, протекающими в ноосфере.

5. Расширение границ биосферы и выход в Космос.

6. Открытие новых источников энергии.

7. Равенство людей всех рас и религий.