4.3 Методика эколого-геофизических исследований

Экологическая геофизика практически целиком заимствует опыт разведочной геофизики. Поэтому при решении разнообразных экологических задач в настоящее время преимущественно используют методы геофизического картирования изучаемых территорий в вариантах профилирования и зондирования. Эколого-геофизические съемки могут быть однометодными (например, радиометрическое обследование отдельного участка) или комплексными, выполняемыми несколькими геофизическими методами по специальной технологии в определенной последовательности [12]. Оценка экологической безопасности территории, микросейсморайонирование, контроль за экологическим состоянием среды городов, включающий радиационную экспертизу, оценку шумового загрязнения, уровней электромагнитных, тепловых, вибрационных и других физических полей - типичные примеры комплексных съемок.

Экологическая геофизика обеспечивает оперативную оценку факторов антропогенного и техногенного воздействий на природу. Особое значение приобретает универсальность геофизической информации, позволяющей характеризовать свойства геологических тел любых размеров, а также их изменение во времени. Непосредственное измерение любых составляющих электромагнитных, радиоактивных, тепловых полей, полей упругих колебаний дает количественную информацию о напряженном состоянии массивов горных пород и физико-механических свойствах грунтов, позволяет фиксировать изменения минерализации подземных вод, вариации физических полей, изучать их анизотропию, определяя главные направления воздействия антропогенных нагрузок. Геофизические измерения можно повторять неоднократно, поскольку они не влияют на окружающую среду. Меняя частоты физических полей, размеры установок и их ориентировку в пространстве, можно оперативно варьировать объемом изучаемых пород и глубиной исследования.

Оценка геофизическими методами техногенного физического загрязнения окружающей среды и живых организмов сводится к определению параметров источников техногенного физического загрязнения и размеров зон их влияния. При определении параметров источников для акустического, вибрационного и электромагнитного полей обычно измеряются частотные и амплитудные характеристики соответствующих полей, тогда как для температурного, электрического и радиационного полей проводится измерение лишь одного параметра - температуры, напряженности поля и мощности дозы ионизирующего излучения. Проведение многократных измерений в течение длительного времени позволяет получать пространственно-временные характеристики источников техногенного физического загрязнения.

Определение характеристик техногенных физических полей и размеров зон влияния источников осуществляется проведением в окрестностях этих источников геофизических съемок. Конфигурация сети наблюдений в пределах обследуемых территорий определяется в первую очередь геометрической формой и размерами источников. В случае точечного источника наблюдения следует проводить по радиальной системе профилей с центром схождения профилей в предполагаемом месте расположения источника. В случае линейного источника измерения следует проводить по профилям, ориентированным вкрест простирания источника. Изометрические объекты изучаются по равномерной квадратной сети площадных наблюдений. Во всех случаях расстояния между отдельными профилями и точками наблюдений на них должны быть не меньше 1 см масштаба графических материалов.

Изучение характеристик техногенных физических полей проводится сейсмоакустическими, электромагнитными, термометрическими, радиометрическими методами в наземном, воздушном и скважинном вариантах. Результаты геофизических наблюдений представляются в виде графиков, карт, планов и схем. Далее проводится зонирование исследуемой территории на участки, различающиеся по уровню техногенного физического воздействия, по степени физического загрязнения и по сформировавшейся экологической ситуации.

Экогеофизику можно разделить на наземную и подземную.

Наземная экогеофизика включает специализированные наземные комплексные геофизические работы, выполняемые на эталонных и ключевых участках. Здесь решаются задачи, предусматривающие изучение природных и техногенных процессов, например, с целью выбора и инженерно-геологической подготовки участков под гражданское или промышленное строительство, картирования контура и оценки степени загрязнения грунтов нефтепродуктами, наземного обследования и детализации аэрогеофизических аномалий, наземного трассирования заброшенных горных выработок и карстовых полостей, изучения динамики оползневых склонов. Наземные эколого-геофизические работы проводят комплексом методов, состав и последовательность применения которых зависят от их целевого назначения и решаемых задач.

Подземная экогеофизика объединяет геофизические методики решения экологических задач в горных выработках (шахтах, штольнях, скважинах). Целевое назначение может быть разнообразным: дозиметрический контроль подземных выработок радиоактивного минерального сырья; мониторинг напряженно-деформированного состояния горных массивов; локализация возможных проявлений аномально высоких пластовых давлений, горных ударов, сдвижения пластов; оценка газоопасности горных выработок; слежение за путями подземной миграции сточных вод; поиск пластов-экранов для захоронения токсичных промышленных отходов; оконтуривание и ревизия блоков пород, пригодных для создания подземных резервуаров под долговременное хранение нефтепродуктов, гелия и других стратегических полезных ископаемых. Для решения подобных задач широко используют каротажные исследования и геофизические методы интраскопии горных массивов.

Вышеприведенный перечень экологических задач, решаемых геофизическими методами исследований, свидетельствует о значительном разнообразии целевых комплексов экологической геофизики. Многие из них еще не сформировались окончательно [12]. Традиционные геофизические методы (радиометрия, магниторазведка, электропрофилирование, метод естественного электрического поля, вертикальные электрические зондирования, сейсморазведка) используются в экологической геофизике весьма широко и успешно. Более того, некоторые из них настолько эффективны и универсальны для решения многих важных экологических задач, что с полным правом можно говорить о становлении новых специализированных модификаций прикладной геофизики с четко выраженной экологической направленностью. Примером могут служить экорадиометрия, гамма-спектрометрия и микросейсморайонирование.

Экорадиометрия - это научно-прикладное направление в экологии, изучающее объемное распределение и геохимическое поведение естественных и искусственных радионуклидов в пределах техносферы с помощью радиометрических методов. В соответствии с технологией и спецификой решаемых задач сформировались следующие виды экорадиометрических работ: аэро-, автогамма-спектрометрическая и пешеходная гамма-съемки, детальная радиометрическая разведка очагов загрязнения и постдезактивационный контроль, радиационное обследование промышленных предприятий и жилых массивов.

1. Аэрогамма-спектрометрическая экосьемка проводится в самолетном либо вертолетном вариантах в масштабах 1:50000 - 1:25000. Методики экологических и выполняемых традиционно поисково-разведочных аэрогеофизических съемок во многом аналогичны. Имеются два различия: 1) в количестве и типе регистрируемых каналов; 2) в составе сопутствующих методов при комплексных аэрогеофизических работах.

При геологическом картировании и поисках месторождений полезных ископаемых используют четырехканальный вариант аэрогамма-съемки с регистрацией уран-радиевой, ториевой, калиевой составляющих и суммарного гамма-излучения, что отвечает естественным источникам радиоактивности. Основными источниками радиоактивного загрязнения территорий крупных городов, последствий ядерных взрывов или аварий атомных реакторов служат долгоживущие радионуклиды: Cs-137, Co-60 и Ra-226. В соответствии с интервалами энергии испускаемого ими гамма-излучения при экологических съемках приходится использовать дополнительные дифференциальные каналы для регистрации искусственных радионуклидов.

Комплексирование геофизических методов в составе аэрогеофизических съемок в геологии и экологии различается весьма существенно. При поисках минерального сырья и геологическом картировании аэрогамма-спектрометрию проводят одновременно с высокоточной магнитной и электромагнитной съемками с помощью комплексных автоматизированных станций. При экологическом картировании и контроле окружающей среды гамма-спектрометр комплектуют с тепловизором, а также с аэрозольными съемками, чтобы одновременно фиксировать различные виды радиоактивного, геохимического и теплового загрязнения городских и промышленных территорий (рис. 14).

2. Автогамма-спектрометрическая экосъемка проводится в масштабах 1:25000 - 1:10000 и крупнее с целью поисков участков радиоактивного загрязнения, расположенных на дорожном полотне, в непосредственной близости от проезжей части дорог, а также для экспрессного определения уровня фонового гамма-излучения в районе исследований. Автогамма- спектрометрическая станция обеспечивает непрерывную автоматизированную запись мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по интегральному каналу в диапазоне энергий 0,3-3,0 Мэв и по дифференциальным каналам в заданных диапазонах энергий. В качестве последних чаще настраивают три канала: «радиевый» (1,5-1,9 Мэв), «цезиевый» (0,5-0,8 Мэв) и «кобальтовый» (1,0-1,5 Мэв).

3. Пешеходная радиометрическая экосъемка выполняется в масштабах 1:10000 - 1:2000 с целью детализации радиоактивных аномалий, выявленных аэро- и автогамма-спектрометрическими работами, а также поисков локальных источников радиоактивного загрязнения. Пешеходную съемку обычно выполняют гамма-радиометрами, которые обеспечивают измерение мощности эффективной дозы гамма-излучения до 3000 мкР/час. При необходимости природа радиоактивности выявленных гамма-

|

аномалий определяется концентрометром с вычислением содержаний урана, тория и калия.

Информация о радиоактивных аномалиях с мощностью эффективной дозы гамма-излучения более 60 мкР/час доводится до сведения местной и областной администрации. Решение о дезактивации участка радиоактивного загрязнения принимают органы Роспотребнадзора. Ликвидация, транспортировка и захоронение ионизирующих объектов выполняется специализированным предприятием.

4.4 Дистанционное зондирование. Эколого-геофизический мониторинг

В результате техногенного загрязнения геологической среды меняются физические свойства литосферы. Поэтому искажаются существующие или создаются новые геофизические поля разной интенсивности и частоты. Изучение техногенного загрязнения геофизическими методами сводится к выявлению статических и динамических (изменяющихся во времени) геофизических аномалий. При этом многие экологические задачи требуют не эпизодического одноактного исследования, а непрерывного слежения (мониторинга) за состоянием и изменением контролируемых параметров изучаемого объекта или объема среды.

Геофизические методы позволяют проводить с помощью современной цифровой автоматизированной аппаратуры объективную количественную оценку состояния геологической среды наиболее экономично и эффективно, в реальном масштабе времени, с любой детальностью и информативностью. С позиций технической оснащенности они полностью приспособлены к проведению мониторинга, т. е. обеспечивают наблюдения за изменениями во времени в режиме непрерывной регистрации и прогноз любых физических, геохимических и иных параметров геологической и техногенной сред. Этому способствует широкое использование в практике геофизических работ современной цифровой электронной аппаратуры, предназначенной для измерений любых количественных показателей. Еще 400 лет назад Галилео Галилей написал: «Измеряй все доступное измерению и делай недоступное измерению доступным». Данное напутствие сопровождало геофизику XX века. Дистанционные эколого-геофизические комплексы весьма разнообразны и позволяют проводить качественный анализ получаемых результатов с возможностью дальнейшего решения прогнозных эколого-геологических задач и создания нового знания о техносфере. Поэтому на рубеже тысячелетий более актуальным стало выражение Джона Несбитта: «Мы захлебываемся информацией и умираем от жажды знаний». Решению проблемы получения новых знаний о техносфере могут помочь дистанционные методы эколого-геофизического мониторинга.

К основным задачам эколого-геофизического мониторинга можно отнести: 1) наблюдение за состоянием литосферного пространства и физическими полями приповерхностных частей атмосферы; 2) выделение составляющих, обусловленных техногенными факторами; 3) ранжирование негативных загрязняющих факторов по приоритету их воздействия на природные и техногенно-природные экосистемы; 4) формирование динамических геофизических моделей и прогноз состояния среды на ближайшую и отдаленную перспективы.

Спутниковая экогеофизика обеспечивает многоцелевой мониторинг ближайшего космического окружения нашей планеты, позволяет прогнозировать изменение солнечной активности, магнитные бури, вариации гравитационного поля, обусловленные изменениями взаимного расположения небесных тел, состояние верхних слоев атмосферы Земли, тренд конфигурации и размеров озоновых дыр, колебания уровня космического облучения дневной поверхности и т. п. Информация, получаемая спутниковой экогеофизикой, помогает познавать общие тенденции развития биосферы Земли, уточнять долгосрочные прогнозы погоды, прогнозировать качество радиосвязи, коррегировать состояние диспансерных больных.

Исследования Земли с больших высот несут глубинную информацию. За счет генерализации разрозненных элементов ландшафта отдельные фрагменты крупных геологических тел выстраиваются в единые зоны. Глубоко погребенные геоэкологические структуры четко просвечивают сквозь перекрывающие их осадочные отложения, так же как фигура статуи угадывается под накинутым на нее покрывалом. По этой причине спутниковые экогеофизические съемки относят к методам дистанционного зондирования верхних интервалов земной коры.

Комплекс дистанционных методов спутниковой экогеофизики в основном сформировался. Он включает визуальные наблюдения, телевизионные съемки и фотографирование из космоса, в том числе на многозональные фотопленки, а также инфракрасную, радиолокационную спектрометрическую и другие виды съемок. Необходимо отметить прогрессирующее отставание РФ в разработке и применении современных технологий проведения дистанционных эколого-геофизических работ. Как известно, одно из бурно развивающихся направлений - изучение Земли из космоса, что позволяет оперативно получать качественную информацию об экологическом состоянии геологической среды. Эффективное использование космических снимков невозможно без применения компьютерных технологий их дешифрирования.

Аэроэкогеофизика - незаменимое средство средне- и крупномасштабного экспрессного многоцелевого обследования окружающей среды населенных и осваиваемых человеком территорий, сельскохозяйственных угодий, прибрежных частей акваторий. Аэроэкогеофизические исследования проводят с помощью высокоточной аэромагниторазведки, многоканальной гамма-спектрометрии, позволяющей раздельно фиксировать уран-радиевую, ториевую, калиевую, рубидиевую и другие составляющие радиоактивного излучения, электромагнитные, тепловые съемки, а также лазерные экологические исследования атмосферы с целью выявления источников загрязнения угарным газом, диоксидом серы, ртутью, утечек углеводородов из газо- и нефтепроводов.

Экосейсмология служит для изучения сейсмологической устойчивости геологической среды и проведения сейсмомониторинга. Сейсмомоииторннг сводится к изучению деформации оснований сооружений с помощью деформографов и наклономеров, а также к расчету изменений напряженного состояния, физико-механических, прочностных свойств среды и сейсмоакустических шумов полевыми и скважинными сейсмоакустическими методами. Если сейсмическое и микросейсмическое районирование обеспечивает прогнозирование места и балльности ожидаемых землетрясений, то предсказание времени землетрясений - проблема более сложная. Она, являясь сердцевиной сейсмомониторинга, с той или иной степенью приближения решается комплексом режимных геофизических методов: изучением изменений упругих параметров среды и шумов (сейсмическая эмиссия или шумовая сейсмотомография); регистрацией естественных геомагнитных и электромагнитных полей космического, атмосферного и земного происхождения (электромагнитная эмиссия); анализом изменений концентрации газов (радон, гелий, аргон и др.); наблюдениями за изменением уровня, химизма и температуры подземных вод; наблюдением за поведением животных и другими методами.

Лазерный дистанционный мониторинг. Уникальные свойства, лазерного излучения по сравнению с обычными источниками света обеспечивают широкие перспективы применения лазеров для решения эколого-геофизических задач. Датчиками на основе лазеров, предназначенные для индикации параметров окружающей среды, являются: лазерный радар, оптический радар, лазерный флуородатчик, лидар и лазор (сокращение от термина «лазерный сенсор»).

Чаще других в последнее время используют лидары. Слово «lidar» составлено из первых букв английского выражения Light Detection and Ranging - обнаружение и определение дальности светового излучения. Подобно радарам лидарные системы позволяют проводить измерения с пространственным разрешением в истинном масштабе времени. Одно из важнейших достоинств лидаров состоит в том, что излучение, обнаруживаемое в диапазоне, отличном от длины волны самого лазера, содержит специфическую информацию о составе мишени. Этот подход стал особенно плодотворным после того, как появилась возможность широкого выбора длин волн излучения лазера и его точной настройки в случае резонансного возбуждения. Способность лидарных систем проводить эффективный спектральный анализ отдаленной мишени обусловила самое разнообразное их применение: от изучения внешних слоев атмосферы и до глубин гидросферы. Лидары устанавливают на земле, на вышках, самолетах, вертолетах и на спутниках; они обеспечивают возможность создания автоматизированных систем дистанционного экологического мониторинга для контроля качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ и состояния воздушной среды в пределах крупных промышленных объектов. Лазерный мониторинг позволяет решать следующие задачи.

1. Дистанционно определять содержания озона, окиси азота и фторуглеродов, что помогает следить за эволюцией и деструкцией защитного озонового экрана нашей планеты.

2. Контролировать любое нарушение кислородно-азотного баланса в атмосфере методом лазерного комбинационного рассеяния.

3. Определять с помощью лазера такие газообразные вещества как CO, NO2, SO2 и O2 в концентрациях порядка нескольких частей на млн. вдоль общей траектории в 1 км и более.

5. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ибо кто из вас, желая построить башню,

не сядет прежде и не вычислит издержек,

имеет ли он, что нужно для совершения ее ?

Евангелие от Луки, 14:28

Первые города на Земле появились почти пять тысяч лет назад. Численность населения городов росла медленно, что было связано с массовыми болезнями, легко распространявшимися при скоплении людей. Несмотря на это, города постепенно становились центрами цивилизации и притягивали к себе население планеты. В первой половине XIX столетия с началом технической революции началась массовая урбанизация, а темпы роста городского населения стали существенно превосходить общий прирост населения Земли. Так, во второй половине XX столетия ежегодный рост численности населения городов составлял 4 %, а рост общего населения планеты – 1,7 %. Первого миллиарда число горожан достигло в 1961 г., второго миллиарда - в 1986 г., то есть спустя 25 лет. На увеличение численности городского населения до 3-х миллиардов человек потребовалось 17 лет (к 2003 г.), а для достижения 4 миллиардов потребуется, согласно прогнозу, 15 лет (к 2018 г.) и примерно столько же, чтобы городское население мира увеличилось еще на один миллиард человек.

В России в начале XX столетия рост населения городов происходил невысокими темпами, но уже к 1925 г. он существенно возрос, и в 1940 г. население городов России составило 33 %, в 1965 г. – 61 %, а в 1993 г. – 74 %. Интересна динамика роста количества городов в России. В X веке на территории нашей страны было всего лишь несколько городов, в начале XVIII века их число достигло примерно 500. В настоящее время в России 1092 города, из которых 84,5 % имеют население менее 100 тыс. человек, 12,7 % городов имеет население от 100 до 500 тыс. человек, 1,7 % (19 городов) с населением от 500 до 1 млн. человек и 1,1 % (12 городов) имеют население более 1 млн. человек. Под поселками и городами находится до 4 % земельных угодий. В течение наступившего столетия в нашей стране потребность в городских землях составит 1,07 млн. км2 (6 % площади России), а селитебные земли в больших городах примерно каждые пять лет расширяются на 20 %.

В результате двух параллельно протекающих и взаимосвязанных процессов — индустриализации и урбанизации — происходит загрязнение внешней среды как в самих городах, так и на прилегающих территориях промышленными выбросами, выхлопными газами, сточными водами, твердыми отбросами, ядохимикатами и др. Возникновение и развитие многих городов происходит в районах добычи полезных ископаемых. Особенно ярко такая тенденция проявилась в последние 50–70 лет при реализации программ освоения горючих и металлических полезных ископаемых северных, сибирских и дальневосточных регионов Российской Федерации с увеличением здесь количества городов в несколько раз.

5.1 Влияние урбанизации и промышленных объектов

на биосферу и здоровье населения

Урбанизация - это исторический процесс повышения роли городов в жизни общества, который характеризуется концентрацией большого количества населения на небольшой территории с резким увеличением несельскохозяйственных функций и распространением городского образа жизни. Сегодня процесс урбанизации приобрел всемирный характер, им охвачены страны с различным общественным строем и уровнем экономического развития. Рост городского населения за последние пятьдесят лет происходит экспоненциально в странах со слаборазвитой промышленностью и линейно – в промышленно развитых странах (см. рис. 1). При этом в первых удвоение городского населения происходит менее чем за 20 лет. Предполагается, что такая тенденция сохранится в ближайшие десятилетия и городское население продолжит расти быстрее, чем население мира в целом. Таким образом, ожидается, что весь прирост населения придется на городские территории, а численность горожан на Земле в 2050 г. достигнет 6,3 миллиарда человек.

Урбанизация относится к наиболее трудноуправляемому процессу преобразования природы. Город потребляет из окружающей среды огромное количество природных ресурсов, а возвращает в нее отходы жизнедеятельности. Главная особенность городских территорий состоит в том, что в них невозможно экологическое равновесие как в биосфере. Все потоки регулирования потоков вещества и энергии в городских агломерациях человек берет на себя, а это связано с экстенсивным захватом новых территорий - «расползанием» городов. Гигантская концентрация людей в городах и рост потребления приводят к истощению ресурсов территории городов и прилегающих к ним районов. Недаром Ю. Одум рассматривал городскую среду как аномальное, геопатологическое явление, называя город «паразитом биосферы». На урбанизированной территории многократно возрастают объемы поставок воды, энергии, продуктов питания, часто вместе с наращиванием производства и услуг происходит накопление на территории городов огромных объемов загрязненных вод, промышленных и бытовых отходов. В последнее время стал применяться термин «экологический след» города, под которым понимается площадь продуктивных земель и акваторий, необходимая для производства потребляемых городом ресурсов и ассимиляции отходов. Подсчитано, что для Лондона, имеющего площадь 170 тыс. га, «экологический след» составляет около 21 млн. га, что в 125 раз больше его собственной площади и равно всей площади продуктивных земель Великобритании.

Интенсивная и многофункциональная деятельность человека в крупных городах приводит к существенному, и часто необратимому изменению окружающей среды. Концентрация огромного количества людей, транспорта, потребление значительного количества природных ресурсов и внушительные объемы отходов, рост заболевания населения все это характерно для крупных мегаполисов. Экологические проблемы крупных городов являются, с одной стороны, следствием неграмотного проектирования и организации урбанизированного пространства, а с другой, - откликом природы на техногенное вмешательство. Важно отметить, что учесть все многообразие ответных реакций природной среды на стадии проектирования и строительства городов достаточно сложно, т. е. формирование этих обратных связей имеет длительную задержку во времени и дифференцированно в пространстве. Знание о процессах отклика появляются только тогда, когда город уже построен, и урбанистические факторы начинают взаимодействовать с природными. Именно поэтому объект исследований - город, как целостность человека, техники и геологической среды - представляет собой огромное разнообразие качественно новых процессов и явлений, в изучении которых мы стоим в начале пути.

Современный город представляет собой сложный экономико-географический, архитектурно-строительный и культурный комплекс с широким спектром социальных, инженерно-технических и, особенно, экологических проблем. Общими чертами современной урбанизации являются: быстрые темпы роста городского населения; концентрация городского населения в крупных городах и уплотнение городской застройки; расширение границ города и создание городских агломераций – мегаполисов; строительство зданий повышенной этажности, создающих высокую удельную нагрузку на породы основания; расширение использования подземного пространства; насыщение городской инфраструктуры промышленными предприятиями. Все это приводит к быстрому и многократному росту сосредоточенных техногенных нагрузок на геологическое пространство, истощению его природного потенциала, дефициту площадок с благоприятными для строительства геологическими условиями и как результат - к возрастанию вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличению геологического и экологического риска.

Проблема урбанизированных территорий усугубляется еще и тем, что наряду с природными в их пределах широко развиты техноприродные и техногенные процессы - принципиально новые опасные процессы в земной коре, спровоцированные деятельностью человека. К их числу относятся наведенная сейсмичность, опускание поверхности земли, искусственные физические поля, геохимические аномалии и др. Под влиянием хозяйственной деятельности активизируются подтопление, оползни, обвалы, просадки, карст, суффозия, эрозия, абразия, что приводит к увеличению вероятности развития опасных явлений, а с учетом уязвимости всей инфраструктуры городов, обусловливает высокие природные риски. В России встречается более 30 различных природных опасностей, из которых наиболее широко распространены подтопление и суффозия (табл. 5). Этими процессами поражены территории 93 % городов России. Далее идут наводнения 72 %, оползни - 70 %, просадки лессовых пород - 55 %, речная эрозия - 43 %, карст - 29 %, землетрясения - 10 % и др. Развитие техноприродных процессов определяет необходимость защиты геологической среды города.

Разумеется, город не только паразит «на теле» биосферы. Город - сгусток социальной энергии, материальное воплощение технического прогресса современной цивилизации. Главная причина роста крупных городов объясняется экономическими преимуществами концентрации и специализации производства в пределах сравнительно небольших территорий, а также наиболее эффективным приложением в них сил и знаний в любой сфере деятельности, использованием социально-культурного потенциала города. В то же время процесс концентрации производства и населения сопровождается интенсивным воздействием на окружающую среду, вызывая ее разрушение, и вступает в явное противоречие с историческим назначением и ролью города как средства улучшения условий жизни и благосостояния людей. Поэтому задача заключается в решении экологических проблем городов, приумножении положительных моментов городской жизни. Так, И. Пригожин и И. Стенгерс считают, что «города являются и источниками загрязнения окружающей среды, и источником социальных, художественных и интеллектуальных инноваций. Эта аналогия плодотворна, так как позволяет нам лучше понять то, что мы довольно часто пытались противопоставлять - порядок и беспорядок, хотя бессильна помочь нам в вынесении любого суждения относительно ценности создаваемого или уничтожаемого: такие

Таблица 5. Опасные природные процессы

на урбанизированных территориях России [31]

| Процессы и явления | Степень поражен-ности территории России, % | Доля населения, прожива- ющего на пораженной территории, % | Города, подверженные процессам | |

| всего | % от общего числа | |||

| Землетрясения | 41,6 | 14 | 103 | 10 |

| Цунами | 0,1 | 0,1 | 14 | 1,4 |

| Оползни | 5 | 7 | 725 | 70 |

| Сели | 5 | 2 | 13 | 1,3 |

| Лавины | 9 | 3 | 8 | 0,8 |

| Карст | 13 | 19 | 301 | 29 |

| Суффозия | 9 | 30 | 958 | 93 |

| Просадки лессовых пород | 11 | 26 | 563 | 55 |

| Эрозия речная | 0,2 | 0,3 | 442 | 43 |

| Эрозия плоскостная и овражная | 10 | 25 | 734 | 71 |

| Переработка берегов морей и водохранилищ | 0,07 | 5 | 53 | 5 |

| Подтопление | 0,5 | 6,9 | 960 | 93 |

| Наводнения | 2,4 | 0,9 | 746 | 72 |

| Криогенные процессы | 65 | 9 | 72 | 7 |

| Ураганы, смерчи | 21 | 12 | 500 | 49 |

суждения выходят за рамки собственно науки и касаются ответственности человека».

Город разрушает не только природные системы, но и здоровье горожан. По современным данным, 80 % всех болезней жителей города связано с неблагополучной экологической обстановкой в российских городах. Нарастание удельного веса так называемых «урбанистических» заболеваний требует принятия формулы «город для человека, а не для производства» и внимания к средообразующим функциям города, поощрения работ по медико-экологическому изучению городов, разработки новых подходов к его осуществлению [2].

Состояние здоровья городского населения зависит от множества факторов: социальных, экологических, санитарно-гигиенических, природных, функциональных и т. п. Отсюда возникают непростые задачи инвентаризации и учета всех факторов, влияющих на здоровье горожан, определение корреляционных отношений между различными факторами. Изучение изменений в состоянии здоровья населения, обусловленных воздействием факторов окружающей среды, является достаточно сложным в методологическом плане, так как предполагает использование многофакторного анализа параметров природной, техногенной и социальной составляющих урбогеосистемы.

Прежде всего, не следует считать, что загрязнение окружающей природной среды является определяющим фактором, вызывающим заболеваемость населения городов. Не меньшую, а часто и основную роль играют генетические особенности человека, а также образ жизни, качество питания, уровень медицинского обслуживания. Так, согласно заключению экспертов ВОЗ состояние здоровья населения на 10 % определяется условиями развития медицины; по 20 % - наследственностью и состоянием окружающей среды; на 50 % - образом жизни. В то же время, многочисленными исследованиями в разных странах доказано, что низкое качество окружающей среды определенно способствует снижению защитных сил организма и росту заболеваемости. Интенсивные и длительные воздействия факторов окружающей среды могут проявляться определенными клиническими и патологическими процессами в иммунной системе. Например, загрязнение воды вызывает болезни желудочно-кишечного тракта, при этом особенно уязвимы к экологическому неблагополучию дети.

Природная геологическая среда постоянно испытывает влияние антропогенных объектов, особенно в городах с большим количеством промышленных предприятий, которые получили название «геотехногенных комплексов» и состоят из домов, инженерных сооружений, коммунальных служб, транзитных магистральных систем, линий электропередач, подземных сооружений (нефте-, газопроводы, метро, подземные хранилища газа, воды, промстоков, промотходов). Каждое промышленное предприятие характеризуется как источник локального техногенного воздействия, но в сумме эти источники оказывают региональное техногенное воздействие на природную среду. Так, атмосферное загрязнение распространяется от Москвы на восток на 70-100 км, депрессионные воронки от забора артезианских вод имеют радиусы 100-200 км, тепловое загрязнение и нарушение режима осадков наблюдается на расстоянии 90-100 км, а угнетение лесных массивов - на 30-40 км [22].

Процессы техногенного загрязнения окружающей среды городов характеризуются особенностями поступления химических элементов от различных источников и транспортирования их в природные объекты. Если в природных аномалиях источники образования химических элементов обычно расположены ниже земной поверхности и начальные стадии транспортировки вещества определяются процессами механической миграции и внутригрунтового стока, то источники техногенных загрязнений расположены чаще всего на дневной поверхности или выше ее и транспорт вещества в большей степени обусловлен атмосферным переносом и поверхностным стоком. Конкретные источники, пути загрязнения окружающей среды и вид техногенных аномалий весьма разнообразны (табл. 6). Для обобщающих оценок загрязнения окружающей среды городов необходима информация о распределении как отдельных химических элементов, особенно наиболее опасных, так и их ассоциаций. Состояние городской окружающей среды характеризуется не только распределением содержаний химических элементов, но и распределением их абсолютных масс, поступающих на единицу земной поверхности в единицу времени.

Борьба с болезнями века и с преждевременной биологической старостью городского населения - одна из главных задач современной медицины, которой, в ряде случаев, значительно легче устранить опасности, угрожающие здоровью человека со стороны природной среды, нежели те, которые создает он сам в процессе своей хозяйственной деятельности. Экологический ущерб от изменения геологической среды города может быть прямым и косвенным. К прямому ущербу приводят процессы загрязнения почв и подземных вод, подтопление территорий, разрушительные геологические процессы и явления. Косвенный экологический ущерб характеризуется такими геологическими процессами, как изменение рельефа, вибрации в грунтах, которые вызывают физический и эмоциональный дискомфорт. Воздействие физических, химических и биологических факторов на человека обусловливает необходимость определения реальной и максимально допустимой нагрузки на городское население, а также практической защиты городской среды от негативного влияния хозяйственной деятельности.

Техногенные факторы, влияющие на состояние здоровья населения прямо и опосредованно через изменение городской среды, подразделяют на ряд признаков. По природе выделяют факторы: механические, физические, химические, биологические, ландшафтные. По стойкости вызываемых изменений в природе выделяют факторы: временные обратимые изменения, относительно необратимые изменения, абсолютно необратимые изменения (например, добыча почти всех видов полезных ископаемых). По способности аккумуляции в природе факторы делятся на: не аккумулирующиеся, кратковременно аккумулирующиеся, аккумулирующиеся непрерывно и неопределенно долгое время (долгоживущие радиоактивные вещества, изъятие полезных ископаемых и др.).

Таблица 6. Влияние основных загрязнителей на здоровье человека и окружающую среду промышленно-урбанизированных территорий

| Загрязня-ющие вещества | Класс опас-ности | Влияние на организм человека и окружающую среду |

| Оксиды же-леза (II), (III) | III | Оказывает воздействие на эндокринную, мочевыделительную и кровеносную системы. Вызывает изменения в легких. |

| Марганец, его соединения | II | Воздействует на эндокринную систему, а так же на нервную систему организма. Обладает мутагенным эффектом. |

| Сажа (углерод черный) | III | Оказывает воздействие на органы дыхания человека. Снижает уровень поступления солнечной радиации на поверхность земли, что приводит к изменению термического режима. |

| Углерода оксид | IV | Может оказывать воздействие на кроветворную систему, вступая в реакцию с гемоглобином. Препятствует переносу кислорода к тканям и сердцу. Способствует увеличению количество сахара в крови. Опасен для человека в локальном масштабе. Обладает эффектом суммации. |

| Ангидрит сернистый, сера диоксид | III | Бесцветный газ с сильным запахом. Нервный яд. Раздражение глаз и дыхательных путей. Оказывает воздействие на бронхо-легочную систему. Может привести к анемии и росту числа респираторных заболеваний. |

| Бенз[а]пирен | I | Обладает канцерогенным эффектом. |

| Азота оксид | III | Обладает неспецифическим рефлекторным и общетоксическим действием. |

| Азота диоксид | II | Обладает гепатоксическим эффектом. Воздействует на кровеносную систему, вызывает раздражение слизистых дыхательных путей. С диоксидом азота связывают рост числа заболеваний дыхательных путей. |

| Углево-дороды | IV | Обладают наркотическим действием, в малых концентрациях вызывают головную боль, головокружение. При высоких концентрациях создается опасность отравления. |

| Серово-дород, Н2S | II | Бесцветный газ, имеет неприятный запах. Нервный яд. Вызывает раздражение глаз и дыхательных путей. Действие на ЦНС, окислительные процессы и кровь. |

Концентрация производства и городской инфраструктуры приводят к увеличению уровня искусственных техногенных физических полей (табл. 7), многократно превышающего естественный фон и часто достигающего критических значений. Неконтролируемый рост интенсивности воздействия данных полей на объекты и компоненты окружающей городской среды может привести к необратимым изменениям соответствующих природных структур и нежелательным нарушениям баланса системы «город - природная среда - человек».

Таблица 7. Техногенное воздействие промышленных и гражданских объектов урбанизированных территорий на геосреды и биоту [22]

| Вид и характер воздействия искусственного объекта | Коэффициент экологической весомости по техногенному воздействию на геосреды и биоту | |||

| Атмосфера | Гидросфера | Литосфера | Биогеоценоз | |

| Механическое кратковременное долговременное | 0,23/0,15 0,34/0,21 | 0,15/0,10 0,20/0,15 | 0,28/0,21 0,34/0,27 | 0,05/0,03 0,18/0,09 |

| Тепловое кратковременное долговременное | 0,18/0,07 0,37/0,14 | 0,25/0,11 0,40/0,20 | 0,14/0.10 0,21/0,17 | 0,08/0,04 0,22/0,02 |

| Биохимическое кратковременное долговременное | 0,12/0,08 0,19/0,19 | 0,05/0,04 0,35/0,16 | 0,28/0,21 0,39/0,25 | 0,31/0,23 0,46/0,31 |

| Электромагнитное кратковременное долговременное | 0,10/0,06 0,12/0,09 | 0,15/0,02 0,20/0,08 | 0,17/0,10 0,26/0,19 | 0,20/0,09 0,28/0,12 |

Примечание: в числителе - значение коэффициента для промышленных объектах, в знаменателе - то же для жилищно-гражданских объектов

Длительное воздействие вибрационного поля приводит к неоднородному по простиранию и мощности захвата уплотнению пород различного состава и влечет за собой неравномерность осадки и деформации зданий и сооружений. Вибрационное воздействие, передаваемое по воздуху и грунтам, оказывает непосредственное экологическое влияние на людей. Техногенные электрические поля способствуют увеличению уровня интенсивности блуждающих токов, что приводит к возникновению и интенсификации электрокоррозионных процессов. Показатели, характеризующие техногенные физические поля, должны учитываться при оценке качества городской окружающей среды и как экологические критерии - при оценке жилой и производственной среды.

Угроза теплового загрязнения — одна из актуальных проблем современного города. Тепловое воздействие промышленных производств и коммунальных предприятий сопровождается возникновением тепловых «пятен» и способствует увеличению интенсивности и масштабов проявления эрозионных, карстовых, суффозионных процессов и широкому развитию химического загрязнения. Повышение температуры подземных вод приводит к увеличению концентрации содержащихся в них химических элементов и степени их агрессивности по отношению к бетону, железобетону, металлам. Повышение температуры подземных вод и грунтов активизирует процессы биокоррозии вследствие интенсификации процесса роста и жизнедеятельности некоторых микроорганизмов. Нарушение температурного режима в породном массиве, в котором размещено большое количество различных сооружений и коммуникаций, ведет к неизбежным дополнительным затратам энергии на охлаждение и защиту их от тепловой коррозии.

5.2. Эколого-геологические проблемы

промышленно-урбанизированных территорий.

Отходы производства и жизнедеятельности

Подземные воды являются основным динамическим фактором воздействия на геологическую среду, а через нее - на формирование территории города в целом. Для предотвращения подтопления площадей и активизации разрушительных геологических процессов и других проявлений должны применяться инженерные методы защиты, направленные на реализацию комплексных решений по регулированию фильтрационного потока: строительство вертикальных, горизонтальных и комбинированных дренажей, водотоков, защитных экранов, фильтрационных завес, дамб, свайных укреплений, регулирующих прудов, подсыпка грунта на подтапливаемых территориях и др.

Причинами подтопления и заболачивания территорий городских агломераций могут быть: а) потери из водонесуших коммуникаций (нормативная величина - 4% суммарной водоподачи); б) повышенная инфильтрация на открытых (не покрытых асфальтом) территориях; в) освоение подземного пространства (строительство зданий с глубоким заложением фундаментов, подземных инженерных сооружений и коммуникаций), провоцирующее искусственный барраж подземных вод; г) искусственный подпор потока подземных вод за счет экранирования берегов главных рек набережными; д) благоприятное для образования верховодки геологическое строение (наличие суглинистых образований в верхней части разреза, местных водоупоров).

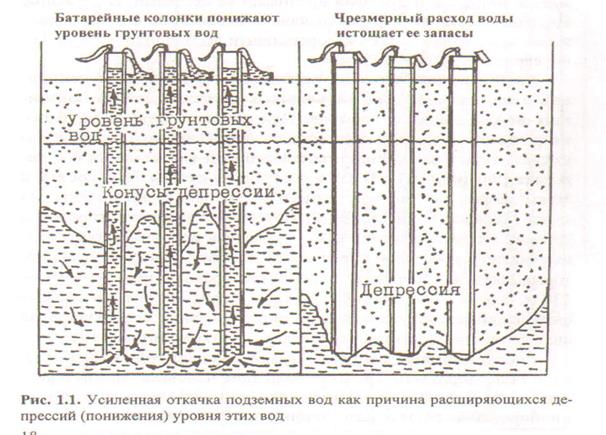

Крупной экологической проблемой городов стал интенсивный водоотбор (сверхэксплуатация) из подземных горизонтов для питьевых и промышленных целей. В результате многолетнего интенсивного водоотбора для нужд крупных городов сформировались крупные депрессионные воронки уровенной поверхности подземных вод (рис. 15), площадь которых достигает 50 тыс. км2, а снижение уровня в центре составляет 80-130 м. В отдельных местах Москвы, особенно там, где имеются массивные сооружения, величина опускания земной поверхности достигла нескольких десятков сантиметров.

Под истощением подземных вод понимается сокращение их естественных запасов, обусловленное повышением темпов водоотбора при дренировании водоносных пластов по сравнению с интенсивностью их питания. В настоящее время под многими городами мира существуют глубокие депрессионные воронки диаметром в десятки километров и глубиной в десятки, а иногда и в сотни метров. Отбор подземных вод в количестве, превышающем установленные запасы, приводит к истощению подземных вод, что приводит к сокращению планируемых сроков эксплуатации водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Если при интенсивном водоотборе происходит сброс дренажных вод в речную сеть, то такое истощение наносит прямой экологический ущерб или приводит к существенному ухудшению условий водопользования в регионе.

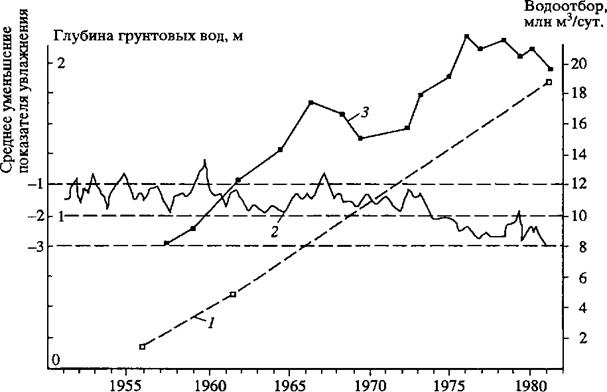

Коренному преобразованию подвергается растительный и почвенный покров городских территорий. Так, изучение влияния режима понижения уровней подземных вод на геоботанические условия городских территорий свидетельствует об иссушающем влиянии водоотбора на местообитания растений (рис. 16). Под городскими магистралями и кварталами практически уничтожается почвенный покров, а в зонах рекреаций (парки, скверы, дворы) он подвержен сильному загрязнению бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы; обнаженность почв способствует водной и ветровой эрозии. В пределах города почвы значительно отличаются от своих аналогов в данной природной зоне. Поступающие из атмосферы осадки, содержащие карбонаты кальция и магния, вызывают повышение рН почвы до 8-9. Почвы заражены органическими веществами, главным образом сажей, — до 5 % (вместо обычных 2-3 %), а содержание тяжелых металлов в 4-6 раз превышает природное.

|

|

Рис. 16. Динамика изменений показателей увлажнения растительных сообществ (1), положения уровней грунтовых вод (2) и водоотбора (3) на водозаборе г. Фурберг, Германия (Жоров, 1995)

Ежегодно в мире образуется 140 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). В России ежегодно образуется 35-40 миллионов тонн ТБО, что составляет около 10 % от всех ежегодно образующихся отходов, а объем накопленного за последние десятилетия отходов промышленного производства и жизнедеятельности превышает 94 миллиарда тонн, что равно объему отвалов при разработке месторождений полезных ископаемых, накопленных за последние 100 лет. Таким образом, можно говорить, что скорость накопления отходов начала превышать скорость формирования техногенных отвалов при добыче минерального сырья.

Только 3-5 % ТБО перерабатываются промышленными методами; оставшиеся 95 % попадают на полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. До настоящего времени большинство россиян считают, что у нас большая территория и мусор на ней можно еще копить и копить. Поэтому Россия вряд ли будет реагировать на какие-то международные документы и акты, кроме тех, которые несут конкретные угрозы штрафов или других серьезных материальных убытков. Под промышленными отходами и бытовыми свалками в отдельных российских регионах занято до 15 % их территории [18]. Основным способом утилизации ТБО достаточно продолжительное время будет оставаться создание полигонов для их складирования. Особенно серьёзную экологическую проблему представляют ТБО урбанизированных территорий (рис. 17). Поэтому одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности для большинства территорий крупных городских агломераций в мире является создание полигонов ТБО, отвечающих современным санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. Полигон по захоронению отходов - это специализированное предприятие по централизованному сбросу, транспортировке, хранению, изменению характеристик и организованному захоронению неиспользуемых отходов. Несомненна актуальность организации в пределах полигонов ТБО систематических мониторинговых исследований как отдельных природных и техногенно-преобразованных сред, так и окружающего пространства в целом.

Места размещения отходов образуют природно-техногенные системы, характеризующиеся длительным периодом развития, на протяжении которого изменяется характер их техногенного воздействия на окружающую среду. Обеспечение экологической безопасности мест размещения отходов может быть достигнуто путем преобразования этих неконтролируемых и неуправляемых антропогенных систем в природно-технические системы. При этом полигоны и свалки ТБО являются источником значительной техногенной нагрузки как в целом на

Рис. 17. Самосыровская свалка ТБО, г. Казань

|

геологическое пространство, так и на его отдельные компоненты (педо-, лито-, гидро- и биосферы). На всех этапах «жизненного цикла» полигона в свалочном теле происходят сложные процессы, включающие миграцию металлов и образование новых органических соединений. Антропогенное и техногенное воздействия на породы и почвы в пределах подобных объектов, а также на урбанизированных территориях, способно изменять не только физико-химические и геохимические параметры, но и процессы минералообразования, приводя к возникновению несвойственных для природных условий минералов, число которых лавинообразно увеличивается со временем (рис. 18). Подобные тенденции по «быстрому» техногенному минералообразованию как новому виду геологических процессов свойственны и для других технических сооружений и техногенных объектов (например, терриконы угольных шахт, отвалы карьеров, отходы промышленных предприятий, зола отвалов ТЭЦ, нефтяные и гидрогеологические скважины и др.).

На объектах складирования ТБО фиксируются значительные превышения концентраций элементов-загрязнителей в почвах, подземных и поверхностных водах. Объекты складирования ТБО и прилегающие к ним площади обладают довольно ограниченными возможностями регенерирования природного потенциала. Именно поэтому важной составляющей геологических работ на современном этапе является экологическое направление. Полигоны ТБО становятся частью геологического пространства, развиваются по его законам в ограниченном временном диапазоне при участии различных процессов - химических, гидрогеохимических, биологических, геодинамических, механических, антропогенных, учесть которые одновременно практически невозможно. Территории полигонов и свалок сопоставимы с зонами чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. С другой стороны, как установлено в последнее время, в теле полигона в течение 20-30 лет после прекращения приема отходов завершаются процессы разложения органических компонентов, и формируется микробное сообщество, близкое к дерново-подзолистым почвам. Складируемые ТБО трансформируются в техногенные грунты, которые приближаются к естественным водонасыщенным грунтам со свойствами суглинков и глин и уже не представляют опасности.

Обращение с отходами производства и потребления считается одним из наиболее экологически опасных видов хозяйственной деятельности, нуждающемся в детальном государственном регулировании. Эффективным механизмом регулирования государством общественных отношений является право, и роль экологического права и экологического законодательства, как регулятора общественных экологических отношений, состоит в поддержании разумного баланса между разнополярными экологическими и экономическими интересами государства, общества и бизнеса. Можно выделить ряд перспективных направлений совершенствования законодательства, которые отражают важнейшие приоритеты государственной экологической политики в сфере обращения с отходами производства.

1. Предупреждение и сокращение объемов образования отходов, а также максимально полное использование сырья и материалов, путем внедрения и применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования - принцип 3R (по трем начальным буквам английских слов «reduce , reuse and recycle waste» — сокращение объема, повторное использование и переработка отходов).

2. Переход от преимущественно административных мер регулирования отношений в области обращения с отходами к преимущественно экономическим методам.

3. Обеспечение экологической безопасности деятельности по размещению и обезвреживанию отходов с переходом от «коричневой» к «зеленой» экономики.

4. Внедрение в Российской Федерации принципа ответственности производителей.

5. Ликвидация прошлого (накопленного) экологического ущерба. Существует прямая связь желаемого устойчивого развития с сокращением отходов.

5.3 Подземное пространство мегаполисов

Рост урбанизации приводит к интенсификации городского строительства, конструктивному усложнению и повышению высотности возводимых объектов, более широкому использованию подземного пространства [22]. Потребность в увеличении жилой площади вынуждает городские власти уплотнять застройку, использовать под нее территории, неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении: оползне- и карстоопасные, подтопленные и заболоченные участки, поймы рек, места бывших свалок и т. д.

Техногенные процессы оказывают двоякое воздействие на условия строительства и эксплуатации подземных сооружений и на окружающую среду. С одной стороны, характер их проявления может улучшить природные условия и сделать их более приемлемыми для подземного строительства, с другой — инженерная и хозяйственная деятельность человека часто создает условия, благоприятные для развития некоторых геологических процессов и явлений. Взаимодействие человека с геологической средой проявляется в ходе строительства и эксплуатации подземных объектов, при проведении горно-строительных работ, в процессе прямого преобразования структуры и свойств геологической среды с заданной целью (мелиорация, химическое укрепление и т. п.) или может проявляться как побочный, не учтенный заранее процесс. При создании подземных объектов происходит резкое нарушение естественного состояния массива горных пород, гидрогеологических условий, температурного поля и других компонентов геологической среды. Происходит загрязнение подземных и поверхностных водоемов, шумовое и вибрационное загрязнение, токсическое воздействие от применяемых материалов гидроизоляции и химического укрепления грунтов, резко изменяются структура и состав грунтов, что создает угрозу прорыва грунтов плывунного характера в подземные объекты и ухудшает общую экологическую обстановку в районе подземного строительства. Так как все компоненты окружающей среды являются взаимосвязанными, то изменения, происходящие в подземном пространстве города, влекут за собой изменения на поверхности земли, в атмосфере, часто являясь необратимыми. Поэтому значительный интерес представляет вскрытие закономерностей ухудшения экологической обстановки при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Массив горных пород, как правило, подвергается воздействию одновременно нескольких техногенных факторов. Важной особенностью техногенного воздействия подземных сооружений на окружающий массив и экологическую обстановку в городе является их разная направленность в периоды строительства и эксплуатации объекта. Разная направленность природных и техногенных процессов связана с различным характером воздействия сооружений на массив горных пород в период их эксплуатации и при строительстве. Кроме того, период существования временных подготовительных выработок намного меньше, чем период эксплуатации подземного объекта, в связи с этим процессы в период строительства носят неустановившийся характер и протекают динамично, а процессы в период эксплуатации приобретают стабильный характер.

Необходимость экономии земель под застройку, охраны природной среды, предотвращения вредного воздействия природных и бытовых факторов на жизнедеятельность людей, защиты объектов различного назначения от шума, вибрации, перепада температур и другие особенности функционирования городской среды предопределяют целесообразность освоения подземного пространства территорий городов и промышленных предприятий для размещения объектов различного функционального назначения. Подземные сооружения обладают многими техническими и экономическими преимуществами: сокращение протяженности инженерных коммуникаций, экономия строительных материалов и энергии, уменьшение плотности застройки, отсутствие затрат на поддержание каркаса зданий и сооружений, снижение уличного травматизма и др.

Освоение подземного пространства городов может осуществляться следующими путями: 1) использование отработанных горных выработок при их соответствующем переустройстве для выбранных целей; 2) строительство специальных подземных объектов; 3) использование естественных полостей, образованных в результате природных явлений или являющихся следствием техногенной активности в данном районе.

Строительству подземных сооружений должно предшествовать экологическое обоснование, которое включает следующие положения:

а) детальная информация о природных условиях территории и составляющих ее компонентах;

б) оценка воздействия объекта на окружающую природную среду и условия жизнедеятельности населения;

в) оценка экологического риска намечаемых технических решений, включая возможность возникновения аварийных ситуаций;

г) мониторинг за состоянием природной среды в период строительства подземных объектов, их эксплуатации, ремонта и консервации;

д) комплекс мероприятий инженерной защиты окружающей среды от ее негативных изменений в процессе строительства и эксплуатации подземных сооружений города.

В основе обоснования решения о подземных разработках должен лежать комплексный подход к освоению подземного пространства, который базируется на ряде критериев (табл. 8). Эти критерии входят в систему разработки научных основ комплексного освоения подземного пространства территорий промышленных предприятий и крупных городов в целом, что является стратегией современного градостроительства и экологической необходимостью рационального использования территории. Для осуществления данной стратегии необходимо выявление номенклатуры подземных сооружений, осуществление комплексной оценки влияния природных и техногенных факторов на городские подземные сооружения и окружающую среду, определение источников, видов, характера воздействия подземных объектов на вмещающий массив и среду города, изыскание методов и способов обеспечения экологической надежности городских подземных объектов. Первоначальным аспектом обеспечения экологической надежности подземных сооружений на стадии проектирования является выделение санитарно-защитных зон промышленных объектов города и экологическое районирование территорий.

Таблица 8. Критерии комплексности при освоении подземного пространства [22]

| Критерий | Определяющие условия |

| Социальный | Необходимость и значимость ведения строительных работ под землей |

| Геоморфо-логический | Взаимодействия системы «подземное сооружение — массив горных пород — окружающая природная среда» при прогнозе возможных нарушений и перспектив использования отдельных элементов подземного объекта после прекращения его функционирования по назначению |

| Горно- и гидрогеоло-гический | Обеспечение безопасного использования подземного пространства и исключающие техногенное загрязнение окружающей среды |

| Технологи-ческий | Границы допустимого техногенного воздействия на горный массив |

| Экологи-ческий | Санитарно-гигиенические и медицинские уровни воздействия подземного строительства на окружающую среду |

| Экономи-ческий | Рентабельность капиталовложений для обеспечения надежности работы системы «подземное сооружение - городская среда» |

| Критерии инфраструк-туры | Эволюция и взаимодействие элементов искусственной экосис-темы «подземный объект - горный массив - городская среда» |

| Правовой | Система правил и норм пользования недрами, принципы компенсации и льготы населению в случае возникновения аварийных ситуаций |

Необходимо изыскание мер, которые эффективно воздействовали бы на саморегуляцию природной среды и снимали негативные последствия вмешательства человеческой деятельности в биосферу. Иными словами, необходима инженерная защита окружающей среды, которая состоит в выборе определенных искусственных мер влияния на определенные элементы экосистемы с целью сохранения естественного баланса и получения заданных свойств того или иного элемента при техногенном воздействии на него. Одним из направлений инженерной защиты окружающей среды является пространственное развитие инфраструктуры городов, т. е. создание многоуровневых городских образований. Такие города должны развиваться максимально по вертикали, причем не только за счет наземной части, но и за счет многоплановой организации и использования подземного пространства.

Каждый город представляет собой сложный градостроительный комплекс, строительство и рациональная планировка которого приводят к нарушению баланса экосистемы. Подземные сооружения находятся в тесном взаимодействии с подземными частями наземных зданий и сооружений на основании ряда общих санитарно-гигиенических, инженерно-строительных, архитектурных и других требований, предопределяющих оптимальные планировочные и инженерно-технические решения. Таким образом, подземные и наземные сооружения города представляют собой элементы одной сложной системы, которые влияют друг на друга, приводя к перераспределению природного баланса в ту или иную сторону.

Подземные условия уже сами по себе являются крайне специфичными, т. к. подземные сооружения располагаются в массиве горных пород, в котором действуют гравитационное, тепловое, магнитное, электрическое и другие поля. Влияние этих полей накладывает определенные ограничения на конфигурацию, форму, тип и стиль архитектурных подходов. Строительство подземных сооружений, особенно в условиях города, характеризующихся, как правило, наличием слабых, обводненных вмещающих пород, сопряжено с активизацией всех негативных природных процессов, естественного перераспределения напряжений в массиве. Поэтому экологическая опасность процессов подземного строительства может рассматриваться лишь при комплексном подходе к изучению закономерностей взаимовлияния подземных объектов и окружающей среды.

Задача экологической безопасности городского подземного строительства состоит в сохранении территориальной ценности, целостности и удобства застройки; максимальном снижении ущерба, наносимого природе, и создании многоуровневых (с подземным пространством) городских образований для размещения объектов различного назначения; изыскании эффективных и рациональных способов инженерной защиты окружающей среды от техногенного вмешательства. Основными моментами общей экологической оценки являются.

1. Анализ гигиенических параметров среды, включающий изучение загрязнителей (виды, спектр, природа, механизмы действия) и влияния погодно-климатических факторов.

2. Территориальный анализ городской среды, включающий изучение соотношения, размещения и взаимовлияния застройки (жилой, административной и промышленной), коммуникаций, озеленения (зеленые массивы, парки, сады, скверы, бульвары, озеленение улиц и т. п.).

3. Экологическая оценка городской среды, основанная на изучении экосистемы города, ее вещественных, энергетических, информационных связей, исследовании структуры, функций и динамики экосистемы города.

4. Интегральная оценка городской среды, которая базируется на данных экологического, медико-гигиенического, социального и архитектурно-градостроительного характера.

5. Анализ природных и техногенных факторов, влияющих на состояние здоровья населения прямо и опосредованно (через изменение городской среды).

Освоение подземного пространства, наряду с природными факторами (карст, суффозия, плывуны), осложняется техногенными причинами, что требует строго научного подхода к вопросам его инженерно-геологического, гидрогеологического и геометрического изучения. Так, фильтрационные потери из подземных водных коммуникаций явились результатом подтопленности приблизительно 1/3 территории Москвы. Загрязнение воздушного бассейна выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, возникновение стойких геохимических аномалий и закисление грунтовых вод привели к образованию карстовых воронок и явились причиной деформации нескольких жилых зданий.

В результате ведения горно-строительных работ возрастает роль подземных вод, а техногенная активизация фильтрационных процессов вызывает размывание и химическое растворение гидронестойких грунтов (известняков, гипсов, доломитов) и образование карстовых форм. Наличие имеющихся ранее не выявленных пустот в породном массиве представляет потенциальную опасность для строящихся и эксплуатируемых подземных объектов, так как нарушает устойчивость массива, и, как следствие, — обрушение карстовых полостей, затопление выработок и повреждения их конструкций.

Из-за сложности и взаимосвязанности процессов, развивающихся между подземными объектами и геологической средой, не все они поддаются точным прогнозам - для большинства из них возможна лишь оценка качественных изменений. Различают несколько видов прогноза:

1) устанавливающий прогноз - выделение существенных, но неизвестных до своего завершения или внешнего проявления процессов. К этому виду относятся прогнозы геологического строения, гидрогеологических условий и геологических процессов в пределах предполагаемого района строительства подземных сооружений;

2) ретроспективный прогноз - объяснение условий возникновения какого-либо процесса или явления в прошлом, например систем карстовых полостей и трещин, древних оползней и т.п., причин катастроф или аварий существующих сооружений;

3) перспективный прогноз - предсказание событий, процессов или явлений, которые не известны в настоящее время и не наблюдались ранее, но могут возникать в изучаемом породном массиве или в районе исследований при определенном техногенном воздействии. Перспективный прогноз базируется на анализе взаимодействия в системе «подземное сооружение - массив горных пород» и выявлении связей между обеими частями системы, которые проявляются в развитии геологических процессов.

По длительности периода прогноза различают [22]: долгосрочные прогнозы на десятки и сотни лет (срок, соизмеримый с длительностью существования и эксплуатации сооружения); заблаговременные прогнозы на несколько лет (срок, сопоставимый со временем строительства и позволяющий осуществить необходимые мероприятия инженерной защиты); прогнозы на ближайший год или сезон (срок, определяемый возможностями некоторых методов прогноза или потребностями строительства); краткосрочные прогнозы на несколько месяцев или дней (возможность вывести людей и эвакуировать оборудование из опасной зоны при катастрофическом развитии процесса); экстренные предупреждения за несколько часов или минут до аварии, чтобы избежать человеческих жертв. Существуют безотносительные во времени прогнозы, которые составляют в расчете на неблагоприятное стечение обстоятельств или события, происходящие непредсказуемо и мгновенно (например, катастрофический внезапный прорыв воды в горную выработку, землетрясения, обрушения, обвалы и т. п.).

Следующим этапом после прогноза является моделирование. При городском подземном строительстве применяют все виды моделирования: натурное, лабораторное, логическое, математическое. Натурное моделирование заключается в установлении подобия процессов, явлений и строения природных комплексов между объектом прогноза (оригиналом) и натурной моделью (аналогом). Натурные модели позволяют воспроизвести не только состояние, но и изменившиеся под воздействием сложных динамических нестационарных условий ситуации. При лабораторном моделировании подобие модели оригиналу заранее обеспечивается условиями опыта и структурой модели. Модели этого типа позволяют раздельно изучить те факторы, которые в природной обстановке действуют совместно. К методам лабораторного моделирования относятся: воспроизведение напряженного состояния массивов горных пород, методы эквивалентных материалов, механических моделей, электрогидродинамических аналогий и т. п. Обработка результатов массовых испытаний свойств грунтов приводит к созданию статистических моделей (математическое моделирование), одной из разновидностей логических моделей. Последние представляют собой абстракции любых физических моделей (натурных и лабораторных). Моделирование как этап экологической стратегии позволяет посредством выбора наиболее рациональной технологии строительства и соответствующих мер инженерной защиты максимально снизить опасность появления необратимых изменений окружающей среды.

Этим же целям служит комплексная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке и обосновании проекта строительства. Cогласно требованиям экологического законодательства проведение ОВОС и экологической экспертизы предусмотрено для любой планируемой хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. ОВОС проводится при подготовке и принятии решения о развитии хозяйственных объектов, которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Окончательное решение о реализации проекта принимается после проведения государственной экологической экспертизы, которая проверяет соответствие хозяйственной деятельности условиям соблюдения экологической безопасности общества.

Цель ОВОС — анализ последствий техногенной деятельности в районе ведения горно-строительных работ. Проект строительства при реализации оказывается «погруженным» в окружающую среду на конкретной территории, которая воспринимает техногенное воздействие от сооружаемого объекта. Некоторая часть этих воздействий подлежит нормированию и может быть ограничена определенными мерами инженерной защиты окружающей среды. Однако практика показывает, что порог ПДК, как правило, превышен, особенно в давно освоенных регионах. Поэтому применения только нормативного подхода к решению экологических проблем недостаточно. Наряду с использованием уже накопленного опыта в виде пороговых величин некоторых видов воздействия необходимо выявлять и учитывать экологические последствия реализации любой проектируемой деятельности. При этом речь идет не только об изменениях параметров соответствия природной среде, но и о социальных, экономических и других изменениях.

ОВОС включает выявление, оценку и анализ предполагаемых воздействий техногенной деятельности, изменений окружающей среды как результата этих воздействий и их последствий для общества. ОВОС оценивает последствия во всех аспектах окружающей среды, задавая в каждом конкретном случае конкретные рамки исследования, определяемые кругом выявленных последствий. Цели ОВОС можно сформулировать следующим образом:

1) всестороннее рассмотрение предполагаемых выгод и потерь эколого-социально-экономического развития;

2) выработка эффективных мер снижения уровня неблагоприятных воздействий на окружающую среду;

3) разрешение экологических конфликтов на территориях в результате осуществления различных видов деятельности на общей территории;

4) предоставление наиболее полной информации о возможных экологических, социальных и экономических последствиях принятия технических, технологических и других решений при подземном строительстве.

5.4 Экологические аспекты при разработке

месторождений полезных ископаемых

Земля - благодатная планета с огромными и разнообразными природными ресурсами. Основная масса проблем, с которой сталкивается человечество, связана не с нехваткой ресурсов как таковых, а с их неразумной и неэффективной эксплуатацией. Все используемые человеком природные ресурсы обычно разделяют на три категории: невозобновимые, ограниченно возобновимые и неограниченно возобновимые.

К невозобновимым ресурсам относятся прежде всего полезные ископаемые: нефть, уголь, природный газ, уран (энергетические ресурсы и сырьё для химической промышленности), руды многих металлов, фосфаты и минеральное сырьё, используемое в строительстве. Потребление всех этих ресурсов во второй половине XX века очень быстро росло, и геологические запасы многих из них сильно истощены. Однако, например, содержание алюминия, железа, титана и кремния в земной коре столь велико, что потенциальные ресурсы этих веществ можно считать также неограниченными.

Сохранению многих ресурсов полезных ископаемых способствует многократное использование получаемых материалов. Прежде всего, это относится к повторному использованию металлов. В развитых странах сбор и переплавка металлического лома играют всё большую роль. Примерно 50 % стали, около 40 % алюминия и до 70 % меди и свинца в этих странах используется повторно, и тенденция к росту вторичного использования постоянно растёт. Хотя последняя и обусловлена, в основном, экономическими причинами, она весьма благотворна для сохранения запасов полезных ископаемых, минимизации ущерба природной среде (снижение энергопотребления, уменьшение вредных выбросов в атмосферу, сокращение площади новых горных выработок).

К ограниченно возобновимым ресурсам относятся, например, территория (земля) и плодородные почвы, запасы пресной воды, древесина, пищевые ресурсы в океане, по данным некоторых исследователей запасы углеводородов и т. п. Загрязнение, уничтожение и деградация вследствие избыточной антропогенной нагрузки могут превращать данные ресурсы в невозобновимые.

Неограниченно возобновимым ресурсом можно считать только солнечную энергию и ее производные - энергию ветра и падающей воды. Некоторые ресурсы могут быть невозобновимыми, но в известной мере заменяемыми. Проблема обычно заключается в экономической возможности такой замены.

Трудности, с которыми человечество может столкнуться в обозримом будущем, - это дефицит традиционных видов топлива (нефти и газа), уничтожение и деградация плодородных почв и пресных вод. Проблема истощения возобновимых ресурсов и отношения к ним цивилизации подобна проблеме предпринимателя, обладающего определённым капиталом. Возобновимые ресурсы достались человечеству даром - это исходный основной капитал. Разумно им распоряжаясь, его можно даже приумножить и получать прибыль для собственных нужд и запросов. Но если предприниматель будет тратить на удовлетворение своих запросов не только прибыль, но и основной капитал, он рано или поздно разорится. Сегодня ситуация такова, что человечество живёт подобно легкомысленному предпринимателю, растрачивая свой основной капитал - природные ресурсы.

Основные площадные источники техногенеза связаны с добычей, переработкой и использованием минеральных ресурсов. Крупные изъятия земли осуществляются при добыче полезных ископаемых открытым способом. Например, на отдельных территориях РФ под карьерами занято до 25 % земель общего пользования [18], а на одного россиянина добываются более 45 тонн минерального сырья. Добыча наземными и подземными горными выработками относится к наиболее мощным источникам техногенеза в геологическом пространстве, его составными элементами являются инженерные сооружения, карьеры, шахты, горно-обогатительные комбинаты, скважины, промыслы, нефтехимические предприятия и др.

Выделяют прямое и косвенное техногенное воздействие на геологическое пространство. Прямое техногенное воздействие связано с функционированием добывающей отрасли, технологией добычи и переработки минерального сырья и чаще всего приводит к изменению сложившихся форм рельефа, снятию растительности и почвенного покрова, геохимической трансформации биоты (табл. 9), а также изменению форм речной сети и нарушению водного режима поверхностного и подземного стока воды, а также трансформацией литосферы.

Таблица 9. Ассоциации повышенных концентраций элементов в растениях над месторождениями полезных ископаемых,

по [5] с небольшими сокращениями

| Тип месторождений | Ассоциации элементов |

| Редкометалльные пегматиты | Li, Cs, Ta, Nb |

| Танталоносные апограниты | Rb, Li |

| Скарновые медно-кобальтовые | Co, Ni, Cu, As |

| Грейзеновые сульфидные | Be, Mo, Bi |

| Гидротермальные золото-кварцевые | Zn, Au |

| Гидротермальные золото-сульфидные | Au, Cu, As |

| Гидротермальные урановые | U, Th, РЗЭ |

| Гидротермальные оловорудные | Sn, Pb, Cu, Zn |

| Колчеданно-полиметаллические | Pb, Zn, Mo, Ag |

| Медно-колчеданные | Mo, Cu, Zn, Co |

| Алмазоносные кимберлиты | Ni, Cr, Ti |

| Залежи углеводородов | Pb, Zn, Co, Mn, Ni, Ba, Cr |

Косвенное техногенное воздействие проявляется изменениями в установившихся природных связях окружающей среды, ландшафтах, в состоянии здоровья населения. Для эффективной защиты здоровья людей, окружающей среды и рационального недропользования актуальна разработка принципов оценки эколого-геохимической опасности месторождений полезных ископаемых и связанных с ними горно-обогатительных производств. Так, при эксплуатации месторождений полезных ископаемых могут образовываться следующие геохимические аномалии токсичных элементов: 1) литогеохимические аномалии в породах и отходах горнорудного производства; 2) атмогеохимические аномалии - радон, метан, сероводород и др.; 3) гидрогеохимические аномалии в результате загрязнения подземных и поверхностных вод; 4) геохимические аномалии в донных отложениях; 5) биогеохимические аномалии в почвах и растительности.

О масштабах косвенного воздействия свидетельствуют вторичные ореолы рассеивания полезных ископаемых и вмещающих пород. Например, при добыче угля ореолы рассеивания угольной пыли достигают 1 км от карьера, а ореолы углеводородного загрязнения от нефтяных скважин соизмеримы с площадью самих залежей. Производство медно-никелевых руд на предприятии ОАО «Норильскникель» относится к самому большому источнику промышленной эмиссии сернистого ангидрида на Земле; при этом, ореолы от выбросов комбината достигают 900 км [18].

Различают локальное, региональное и глобальное техногенные воздействия на природную среду. На местном (локальном) уровне объекты антропогенеза представлены горно-обогатительными комбинатами, карьерами, шахтами, скважинами, рудниками. Комплекс объектов локального уровня образует узлы и группы, входящие в состав регионального уровня: группа месторождений, бассейн (угольный, торфяной, соляной, водный, нефтяной, газовый и т. п.), пояс (нефтегазоносный, рудный, угольный, тектонический). Региональное воздействие часто по масштабам воздействия переходит в разряд глобальных, и исследователи порой затрудняются провести грань между локальным воздействием и глобальным. Например, поступление метана от природных источников (через болотные системы, тектонические разломы, зоны субдукции и рифтовые зоны) составляет 80 % от общей эмиссии его в атмосферу. В таком случае техногенная составляющая (20 %) вполне соизмерима по своим масштабам с природными источниками.

На региональные масштабы техногенеза может указывать процесс разработки руд при близком расположении рудных месторождений (например, месторождения железа Курской магнитной аномалии). Часто рудные месторождения соседствуют с месторождениями коксующихся углей (Донецкий, Кузнецкий бассейны), что возводит эти регионы в источник техногенеза регионального масштаба. Возникают и обратные ситуации, когда, в силу социальных причин, региональный источник техногенеза сужается до масштабов локальных. Так, например, в Канско-Ачинском бассейне добываемый уголь перестал вывозиться в другие регионы, а стал временно использоваться только в своем регионе.

Разработка крупных месторождений обусловила формирование своеобразных карьерно-техногенных ландшафтов (рис. 19) и ландшафтов нефтяных промыслов (рис. 20). Масштабы воздействия на геологическое пространство определяются размерами источника техногенеза (скважина, карьер, месторождение, предприятие и т. п.), геолого-структурным строением региона, близостью источников сырья. Уровень взаимодействия общества с окружающей природной средой зависит от следующих условий: расположение добывающих и перерабатывающих предприятий, наличие транспортных и энергетических систем, а также обслуживающей инфраструктуры; состояние урбанизации и территориальной организации производства и др. Так, предприятия, добывающие минеральное сырье, загрязняют окружающую среду, а с другой стороны, они увеличивают свои мощности и совершенствуют технологию производства, что также приводит к росту техногенного загрязнения окружающей среды. Например, при разработке Верхнекамского месторождения калийных солей на поверхность извлекаются значительные объемы калийных солей, образуются отвалы горных пород, которые не усваиваются растениями, а накапливаются, и просачивающиеся через них атмосферные осадки приводят к формированию солей и кислот, опасных для живых организмов. К аналогичным результатам приводит образование хвостов и отвалов при разработке месторождений. Например, накопленные за последние 100 лет в России 100 миллиардов тонн минеральных отвалов [18] является очень мощным фактором загрязнения окружающей среды и развития техногенеза.