I – доиндустриальный; II – индустриальный; III – постиндустриальный. Стрелками показаны глубина и площадь распространения водоносного техногенного ареала

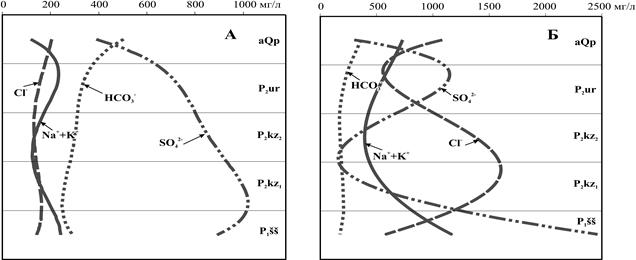

Рис. 10. Изменение содержаний химических компонентов по разрезу в подземных водах

Рис. 10. Изменение содержаний химических компонентов по разрезу в подземных водах

А - природная гидросфера, Б - техногенный водоносный ареал

урбанизированные территории от площадей добычи полезных ископаемых, где техногенный водоносный ареал развивается, преимущественно, в сторону расширения своих границ.

Известно, что в результате антропогенного воздействия в природные воды могут поступать как ионы, аналогичные тем, что обычно входят в состав природных вод (хлориды, сульфаты, натрий, кальций и др.), так и компоненты, которые являются «запрещенными» для данных естественных условий. Промышленные сточные воды вносят в водные объекты значительные количества неорганических и органических веществ, среди которых присутствует большинство макрокомпонентов (Сl-, SO42+, НСО3, Na+, Са2+, Mg2+), некоторые микроэлементы (Сu, Zn, Pb, Mn, Cd, Co, As и др.), а также чуждые природной среде соединения (цианиды, нефтепродукты, фенолы, ацетон и др.). Сельскохозяйственная деятельность способствует росту содержания в водных объектах соединений азота, фосфора, хлора, органических веществ. Коммунально-бытовые стоки на урбанизированных территориях являются причиной бактериального и органического загрязнения; здесь возрастают минерализация вод, содержания азота, фосфора, Сl-, SO42+. Поведение основных компонентов в водоносном техногенном ареале и в природных гидростратиграфических подразделениях существенно различаются (рис. 10). В отличие от природных вод, воды техногенного ареала не имеют четкой стратиграфической приуроченности и не обладают вертикальной гидрохимической зональностью, т. е. являются азональными водами. Ареал отличается от природных минеральных вод повышенной (в среднем в 2 раза) минерализацией и, преимущественно, сульфатно-хлоридным магниево-натриевым составом. По-видимому, в дальнейшем доля техногенных вод и объем водоносного техногенного ареала в гидролитосфере будут только возрастать.

Наиболее подвержены загрязнению подземные воды, приуроченные к зоне активного водообмена - это преимущественно пресные воды с минерализацией до 1 г/л. Например, В. И. Данилов-Данильян утверждает, что в настоящее время невозможно получить пробу верхнего горизонта подземных вод, в которой не нашлось бы заметных следов антропогенных загрязнений. В связи с этим проблема трансформации качества подземных вод в условиях антропогенной нагрузки становится все более актуальной, а оценка трансформации качества подземных вод должна быть комплексной, учитывающей весь спектр действующих фактов, включая индикаторы и индексы устойчивого развития подземной части гидросферы.

Важно установить какими показателями будет определяться степень загрязнения подземных вод. Существуют две оценки загрязнения подземных вод: 1) нижний предел определяется по фоновым концентрациям химических ингредиентов, содержащихся в подземных водах и характеризующих их природный химический состав; 2) верхний предел определяется по значениям предельных допустимых концентраций (ПДК) химических компонентов, содержащихся в подземных водах питьевого назначения согласно СанПин 2.1.4.1074-01. Количество нормируемых веществ в данном документе порядка 1500, включая компоненты природного (макрокомпоненты, тяжелые металлы и др.) и искусственного (СПАВ, пестициды, нефтепродукты и др.) происхождения.

Изменения гидрохимической обстановки во многом определяются нарушениями гидродинамического режима, которые выражаются: 1) в интенсивном понижении напоров подземных вод на больших площадях и резком возрастании скоростей фильтрации; 2) в увеличении степени взаимосвязи поверхностных и подземных вод; 3) в появлении новых областей питания и разгрузки водоносных пластов; 4) в изменении интенсивности инфильтрационного питания подземных вод; 5) в усилении взаимосвязи между водоносными горизонтами посредством перетекания; 6) в обезвоживании верхних зон гидрогеологических структур, приводящем подчас к многократному увеличению мощности зоны аэрации.

Экологические проблемы затрагиваются и геокриологией, которая представляет собой науку, изучающую закономерности формирования и развития во времени и пространстве толщ мерзлых горных пород, а также мерзлотно-геологических процессов и явлений. Данную отрасль ряд ученых предлагает называть «экокриогидрогеологией», «геокриоэкологией», «экологией криолитозоны» или «экологическим мерзлотоведением». В рамках экокриогидрогеологии рассматриваются экологически значимые для криолитозоны компоненты природной среды, осуществляется геоэкологическое районирование территории, мониторинг изменений температуры мерзлых пород, динамических характеристик подземных вод и исследования криогенных процессов (термокарст, бугры пучения, наледи, солифлюкция, каменные потоки - курумы, деградация мерзлоты) при воздействии природных процессов и искусственных режимообразующих факторов.

Существование зоны развития многолетней мерзлоты в основном обусловлено величиной инсоляции и геологической историей региона. Скорость химических реакций в криосфере (за исключением некоторых биохимических) резко замедлена по сравнению с жидкой гидросферой. В связи с этим поступление химических элементов (например, тяжелых металлов) из пород через толщу льда в почвы, где эти элементы становятся наиболее доступными живым организмам, идет в значительной мере через поровые воды капилляров.

Возможное потепление климата может привести к повышению температуры многолетнемерзлых пород и деградации криолитозоны. Например, данный процесс приведет к негативным последствиям в России, бóльшая часть территории которой находится в зоне развития многолетней мерзлоты. Данные мониторинга криолитозоны показывают, что вслед за повышением температуры воздуха идет потепление многолетнемерзлых пород, а это, в свою очередь, сопровождаться развитием таких опасных процессов, как термокарст, опускание территории в результате вытаивания льдов, активизацией термообразии, оползней-сплывов, наледеобразования и др. Активизация таких процессов усугубит проблему безопасности объектов газовой и нефтяной отраслей при освоении минеральных ресурсов Севера.

Выделяют три категории территорий по степени их устойчивости к развитию криогидрогеологических процессов под влиянием техногенных факторов: 1) весьма неустойчивые территории, на которых под влиянием быстрых температурных колебаний происходит промерзание влажных или протаивание льдистых и сильнольдистых пород, которое приводит к интенсивному развитию термокарста, термоэрозии, пучения, солифлюкции и т. п.; 2) неустойчивые территории, на которых под влиянием короткопериодных температурных колебаний границы между мерзлыми и водоносными породами практически остаются неизменными, слабовлажные породы при этом промерзают, а безльдистые - протаивают, что приводит к усилению мерзлотных и гидрогеологических процессов; 3) устойчивые территории, где происходит промерзание слабовлажных или протаивание безльдистых пород без усиления существующих или возникновения новых криогидрогеологических процессов.

Влияние техногенеза в северных районах особенно значительно. Криолитозона способствует сохранению последствий техногенного воздействия и наиболее чутким индикатором при этом является гидросфера. В геохимическом плане усиливается миграция природных компонентов (железа, марганца, реже фтора, сероводорода), появляются устойчивые концентрации техногенных загрязняющих веществ (органических и неорганических соединений, фенолов, нефтепродуктов, элементов и веществ, несвойственных для природных вод). Отклонения от фоновых условий свидетельствуют о наличие либо природных, либо техногенных аномалий.

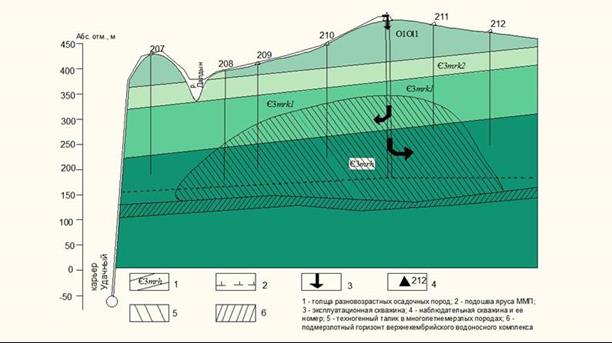

Рассмотрим техногенного влияния на свойства криолитозоны на примере подземного захоронения дренажных рассолов карьера кимберлитовой трубки Удачная (Якутия). Карьер трубки Удачная - самый глубокий карьер в России. На сегодняшний день его глубина достигла 585 м, при ширине около 1,5 км. При разработке карьера возникли проблемы обводненности рабочих зон подземными минерализованными рассолами и загазованности карьеров работающей техникой, были допущены нарушения экологической обстановки как непосредственно в районе деятельности самих производственных объектов. Рассолы хлоридного типа, обогащенные кальцием, натрием и магнием, дренажируют в карьер трубки Удачная, что осложняет их добычу и требует постоянного удаления рассола. С другой стороны, благоприятные показатели объектов криосферы позволяют использовать некоторые участки многолетнемерзлых пород и подмерзлотных водоносных горизонтов за пределами карьера как полигоны для захоронения промышленных стоков и снизить ущерб окружающей среде при алмазодобыче. Немаловажным фактором перспективности участка является и мощность мерзлых отложений, которая на разведанных и эксплуатируемых полигонах захоронения района тр. Удачная составляет 100–180 м.

Было установлено, что захоронение дренажных рассолов в толщи многолетнемерзлые породы значительно эффективнее, нежели их обратная закачка в подмерзлотные водоносные толщи. Основное требование при использовании коллекторов в многолетнемерзлые породы – безнапорный режим сброса рассолов с поддержанием их уровней в формирующемся резервуаре на определенных экологически безопасных отметках, исключающих разгрузку воды в эрозионные врезы. Если выполнять это обязательное условие, то метод захоронения стоков в многолетнемерзлые породы для данного района наиболее приемлем. Экологическая надежность применяемого способа захоронения дренажных рассолов в многолетнемерзлые породы испытана уже в течение более 20-летнего периода промышленной эксплуатации трубки Удачная. Поступающие из карьера дренажные стоки по водоводам перекачиваются на один из полигонов захоронения и сбрасываются в закачные скважины методом свободного налива (рис. 11). Температура пород на глубинах 30–80 м в пределах участков закачки изменяется от –1,5 до –8,0 °С. Всего захоронено во внутримерзлотные коллектора криолитозоны свыше 19,3 млн. м3 дренажных рассолов. Приёмистость скважин в среднем оставляла 50-100 м³/час.

В толще многолетнемерзлых пород происходит понижение минерализации рассолов за счет разбавления их при растворении в породах льдистой составляющей. Установлено, что в процессе захоронения рассолов происходит деградация подошвы многолетнемерзлых пород и образование

Рис. 11. Гидрогеологический разрез в районе карьера Удачный

перетока рассолов вниз по разрезу, т. е. устанавливается прямая гидравлическая связь между многолетнемерзлыми породами и подстилающим их водоносным комплексом. В то же время переток захороняемых вод в подмерзлотный водоносный комплекс является дополнительной и существенной гарантией достаточности ёмкостных показателей для закачки и гарантией экологической безопасности технологии захоронения дренажных вод. Отток существенно снижает темп заполнения ёмкости многолетнемёрзлых пород, положительно влияя на динамику уровня в этом интервале захоронения стоков. Анализ положения уровней поверхности показывает, что отметки уровня техногенного горизонта находятся на экологически безопасной глубине от дневной поверхности, исключающей попадание захороняемых стоков в защищаемые объекты.

Мощность насыщенных рассолами пород уменьшается от границы центральной части участка захоронения по фронту растекания со 120-130 м до 5-10 м (см. рис. 11). Средняя глубина залегания уровня рассолов 120 м. Техногенная зона дренажных рассолов в многолетнемерзлых породах оказывает незначительное влияние на степень обводненности месторождения трубки Удачная.

При захоронении дренажных вод в массиве многолетнемерзлых пород формируется техногенный талик (см. рис. 11), у которого фильтрационные и миграционные свойства осадочных отложений на полигонах изменяются главным образом в сторону увеличения (в 2–4 раза) в зависимости от характера закачки и продолжительности взаимодействия с рассолами. При этом в образующемся техногенном талике существенно изменяется также подвижная жидкая фаза. Преобладающей формой миграции рассолов в массиве мерзлых пород, особенно на начальном этапе, является механический перенос под воздействием гидравлического градиента, возникающего в области фильтрации от точки сброса. Процессы диффузии, дисперсии, физико-механических превращений и взаимодействий в этот период имеют подчиненный характер. По мере фильтрации рассолов по межблоковым пространствам происходит растворение жильных и трещинных льдов, их переход в жидкую фазу с увеличением емкости коллектора, тем самым значительно улучшается проницаемость и емкость криогенных толщ. Далее происходит внедрение минерализованных вод в коллекторы внутриблоковых пространств. Данный процесс сопровождается капиллярным всасыванием рассолов в пористую матрицу пород. Без поступления новых порций концентрированного раствора в поровых блоках при равновесных концентрациях и температурах процесс внедрения стоков практически прекращается.

3.4 Эколого-гидрогеологический мониторинг

Суть гидросферного мышления заключается в признании особой фундаментальной роли воды в развитии всего окружающего мира и согласованности деятельности людей с естественной эволюцией воды. Главенствующим приоритетом должна стать мысль о недопустимости загрязнения водных источников, а не идея очистки загрязненных вод. Это требует разработки принципиально новой парадигмы сохранения гидросферы в условиях интенсивного ее использования и мощного техногенного воздействия. Подобная парадигма должна включать концепции защиты водных ресурсов и сохранении водного бассейна как среды обитания живых организмов, управления водными ресурсами и экосистемами. Следовательно, система управления должна быть такой, чтобы обеспечить при использовании воды выгоду каждого человека, предприятия, поселка, города на фоне общей выгоды для всех, включая саму природу. При этом главным является включение в эту систему принципов сохранения ресурсов, предупреждения опасности, ответственности каждого водопользователя и кооперации всех, кто может своими действиями влиять на водную среду и ресурсы. Трудность решения данной задачи состоит в том, что вода выполняет в природе и обществе не менее 30 разнообразных функций, многие из которых находятся в прямой конкуренции. Вода - одновременно среда жизни, важный природный ресурс, транспортное средство, источник энергии, водообменная система, геохимическая среда, геологическое тело, осложняющий фактор разработки полезных ископаемых и строительства, место отдыха, лечения, сброса всех отходов и т. д. Из такого рода конкуренции в ее использовании возникает множество организационных, правовых, экономических и экологических проблем.

В основу управления водными ресурсами должны быть положены несколько важных принципов.

1. Принцип единства природных вод: управлять надо одновременно всеми типами вод.

2. Бассейновый принцип заключается в том, что управление ведется не водой, как физическим телом, а водообменной системой, за единицу которой принимается водосборный бассейн.

3. Принцип коллективного управления: вода принадлежит всем и законно право отдельного человека или предприятия на воду без ущемления прав других пользователей водными ресурсами. Данный принцип напрямую связан с концепцией устойчивого развития.

4. Принцип «загрязнитель платит»: кроме платы за водоотбор, взимается плата за любое изменение водной среды (уровня, расхода, качества, температуры воды, изменение русла, подтопление и т. п.).

Сегодня мало у кого вызывает сомнение необходимость разработки и реализации водоохранных мероприятий практически во всех «техногенно-нагруженных» регионах. Все водоохранные мероприятия можно разделить на две группы: 1) профилактические, направленные на предотвращение загрязнения, например, организация зон санитарной охраны подземных водозаборов: 2) активные, связанные с восстановлением качества подземных вод. Учитывая, что профилактика от загрязнения подземных вод многократно дешевле, нежели борьба с ним, повсеместный упор должен делаться на мероприятия первой группы; к активным и гораздо более дорогим мероприятиям приходится прибегать обычно как к вынужденной мере, а сам факт обращения к ним должен часто восприниматься как свидетельство каких-то серьезных просчетов, допущенных в проектных решениях или при их реализации. Поэтому «консервативное» проектирование с профилактическими мерами оказывается выгоднее решений, ориентирующихся на ликвидацию возможного загрязнения.

В основе охраны и управления качеством подземных вод лежит эколого-гидрогеологический мониторинг - специальная система наблюдений, позволяющая осуществлять слежение за процессами, возникающими в подземных водах под влиянием техногенных воздействий, оценивать существующее состояние и прогнозировать изменения подземных вод с целью рационального управления за их использованием и контроля за их сохранностью. Выполняя важнейшую контрольную функцию, мониторинг одновременно ориентирован на информационное обеспечение экологических прогнозов, на обоснование систем защиты и реабилитации качества водных ресурсов. Мониторинг может вестись на разных уровнях (государственный, региональный и локальный), методика которых находится в стадии разработки.

Программа внедрения и развития эколого-гидрогеологического мониторинга предполагает следующую последовательность действий: 1) выбор полигонов и проведение специальных работ (бурение, геоэкологическая съемка, разведочный мониторинг); 2) строительство наблюдательных скважин и постов; 3) проведение стационарных наблюдений и опробований; 4) интерпретация результатов и анализ данных; 5) оценка и прогноз.

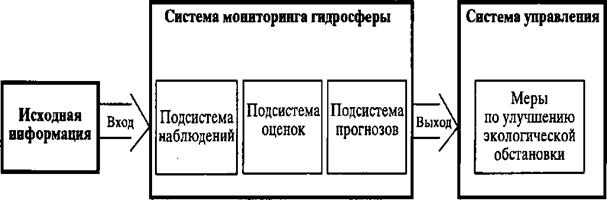

Структура эколого-гидрогеологического мониторинга включает (рис. 12):

· вход в систему — исходная информация о текущем состоянии системы;

· систему гидрогеологического мониторинга, состоящую из трех подсистем, — наблюдения (режима), оценки и прогноза;

· выход из системы — мероприятия по улучшению природно-техногенной обстановки (выход из системы гидрогеологического мониторинга является входом в систему управления водными ресурсами).

Рис. 12. Система мониторинга гидросферы

Исходная информация о подсистеме (вход в систему мониторинга) обеспечить функционирование подсистем наблюдений и прогноза, которые находятся в прямой зависимости от научной обоснованности проектирования, оптимизации и строительства режимной сети. Работа подсистемы прогноза связана с построением математической модели, адекватной природной обстановке, и ее калибровкой. Исходная информация, содержащая сведения о начальных и граничных условиях модели, должна обладать требуемыми точностью и полнотой, иначе даже самый совершенный метод прогнозирования может оказаться бессилен, если прогнозы строятся на информации, не являющейся своевременной, точной и непрерывной.

Режимная наблюдательная сеть - основной инструмент эколого-гидрогеологического мониторинга. Разработка методики проектирования режимной сети является одной из первостепенных и сложных задач гидрогеологического мониторинга. Сложность здесь заключается в большом наборе составляющих мониторинга. Для проектирования и создания системы эколого-гидрогеологического мониторинга необходимо иметь сведения о геологических, гидрогеологических, гидродинамических, геотермических, гидрогеохимических условиях зон полного и неполного насыщения; механизмах переноса и торможения ингредиентов загрязнения; параметрах процессов инфильтрации, фильтрации и массопереноса; математических моделях переноса компонентов; геофильтрационных моделях.

Основу эколого-гидрогеологического мониторинга составляет стационарная режимная сеть специальных наблюдательных скважин, дополняемая пунктами наблюдений на родниках и увязанная с сетью наблюдений за поверхностными водами и пунктами гидрометеорологических наблюдений. В состав пунктов наблюдений могут включаться эксплуатационные скважины любого целевого назначения (водозаборные, дренажные и пр.), а также стационарные пункты наблюдений в горных выработках. Подавляющее большинство наблюдательных скважин стационарной режимной сети должно обеспечивать возможность замеров уровней, расходов, температуры и ряда других определяемых показателей, а также отбора представительных проб воды для последующего анализа ее качественных показателей.

Сеть наблюдательных и режимных скважин, постов и ключевых участков рекомендуется размещать с учетом следующих факторов: местоположения источников загрязнения, направления наиболее реальных путей воздушной и водной миграций загрязняющих веществ, местоположения объектов потребления воды, геологических и гидрогеологических особенностей строения; гидрогеохимических условий. Цели и масштаб эколого-гидрогеологического мониторинга диктуют преимущественно площадное распределение опорных пунктов наблюдений на основные водоносные комплексы.

Решение вопросов изменений эколого-гидрогеологических условий является одной из важных задач мониторинга и позволяет: 1) выявить существующие эколого-гидрогеологические условия; 2) составить ретроспективный анализ их формирования, т. е. провести эпигноз; 3) выполнить серию прогнозов изменения эколого-гидрогеологических условий под влиянием работы проектируемых или реконструируемых инженерных сооружений, рассматривая конкурирующие варианты режимов их эксплуатации, выбирая наиболее рациональный с экологических позиций; 4) составить рациональный план создания и развития целенаправленной сети наблюдательных скважин (мониторинг); 5) рассмотреть различные схемы и варианты природоохранных мероприятий, предупреждающих нежелательное развитие экологически негативных процессов; 6) рассмотреть различные варианты ликвидации и уменьшения опасных зон экологического риска.

Экологические аспекты в гидрогеологических исследованиях заняли в настоящее время одно из главных мест ввиду того, что экологическое состояние окружающей среды стало определять жизнь и деятельность людей. Несомненно, эти аспекты вносят существенные изменения в традиционные приемы гидрогеологических исследовании и, в частности, в проведение эколого-гидрогеологического мониторинга. Эти изменения связаны с тремя особенностями эколого-гидрогеологических воздействий: локализацией, способностью развиваться и оказывать чаще всего неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

4. ЭКОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для физика интересны не столько сами законы,

сколько отклонения от них

П. Л. Капица

К настоящему времени геофизика активно используется во всех без исключения отраслях геологии как эффективная, экспрессная и сравнительно недорогая технология изучения состава геологической среды. Геофизические методы исследований также средство контроля за качеством среды обитания человека, поскольку с их помощью можно с высокой точностью и чувствительностью фиксировать напряженность и вариации физических полей любой природы, следить за изменением физических параметров в пространстве-времени. Это обусловлено тем, что антропогенная деятельность привела к созданию на планете огромного числа мощных искусственных источников физических полей (радиостанции, радары, атомные и тепловые электростанции, линии электропередач, транспортные магистрали, городские агломерации, горнодобывающие карьеры, горнообогатительные комбинаты, промышленные предприятия и др.). Постоянное совершенствование возможностей геофизических методов стало причиной их активного внедрения в экологию.

В экологической и в разведочной геофизике изучают аномалии физических полей. Однако разница заключается в том, что источники физических аномалий в экологической геофизике известны заранее, а в разведочной геофизике физические аномалии являются лишь индикаторами, с помощью которых опосредованно ведут поиск и разведку залежей полезных ископаемых. Поэтому одни и те же геофизические методы исследований играют в геологии и экологической геологии принципиально разную роль. В первой они выступают как косвенные методы поисков, и, проявляющаяся при этом многозначность решения обратной задачи геофизики, существенно снижает их эффективность. При решении экологических задач геофизические методы служат прямыми средствами изучения геологической среды. Интерпретация эколого-геофизических данных почти всегда вполне определенна и однозначна.

4.1 Основы экологической геофизики.