Математическая статистика в экологической геохимии

Геохимическая оценка состояния окружающей среды базируется на данных специализированных эколого-геохимических исследований, целью которых является обнаружение источников загрязнения, прослеживание путей миграции поллютантов и выявление территорий, где их концентрация может быть опасной для здоровья населения или угрозы для живых организмов.

Эколого-геохимические исследования можно разделить на четыре основные стадии: 1) региональные работы (масштаб 1:2000000-1:200000); 2) среднемасштабные работы (1:100000-1:50000); 3) крупномасштабные работы (1:25000-1:10000); 4) режимные наблюдения. Проведение эколого-геохимических работ включает следующие основные этапы: проектирование; составление схематических ландшафтно-геохимических карт; полевые эколого-геохимические исследования; геохимическое опробование и проведение анализов; обработка результатов анализов и выявление отдельных аномалий и аномальных участков; написание и защита отчета.

Эколого-геохимическая трансформация геосред изучается, прежде всего, с помощью геохимических съемок — литогеохимических, атомохимических (газовых), гидрогеохимических (снегохимических, биогеохимических) с отбором проб пород, почв, грунтов, воздуха, воды, снега, растительности. В лабораториях проводятся химические анализы проб с определением качественного и количественного состава элементов-загрязнителей (бериллий, фтор, хром, мышьяк, кадмий, ртуть, таллий, свинец и др.).

Для количественной оценки состояния окружающей среды на подстадии «геохимическое опробование» систематическому опробованию по сетке, соответствующей запроектированному масштабу работ, в обязательном порядке подвергаются почвы и наиболее распространенные растения. С повышением степени планируемой точности количественной оценки надо не только увеличивать число опробуемых растений, но и подвергать систематическому опробованию поверхностные и подземные воды. При этом необходимо проектировать проведение таких анализов проб, которые позволяли бы делать выводы о формах нахождения определяемых элементов в опробуемых объектах. Особое значение при количественной оценке состояния окружающей среды имеет изучение фоновой радиоактивности геохимических ландшафтов и их составных частей. Для этого следует предусматривать специальные радиометрические исследования.

Основной целью исследований стадии региональных работ является общая комплексная региональная оценка состояния окружающей среды территории края, области или республики. При качественной оценке состояния окружающей среды проведение региональных исследований должно дать объективную и разнообразную характеристику региона с оценкой общего развития техногенных процессов и их влияния на био-, гидро- и литосферы. При количественной оценке на стадии региональных работ должны определяться фоновые содержания всех элементов (их соединений) в каждом выделенном геохимическом ландшафте. На отдельных картах выделяются региональные аномалии отдельных элементов, устанавливается их вероятная природа и основные источники. На этой же стадии исследований должны выделяться и отрицательные аномалии, т. е. участки с резко пониженным содержанием химических элементов. На стадии среднемасштабных работ оценивается состояние окружающей среды отдельных территорий, расположенных вблизи крупных городов или территориально-промышленных комплексов. Среднемасштабные исследования должны проводиться и на аномальных участках, выявленных на стадии региональных работ, и только после окончания последних.

Проектировать и организовывать эколого-геохимические исследования можно как в комплексе с другими видами работ, так и самостоятельно. Основным документом на производство эколого-геохимических работ является проект, составляемый в соответствии с требованиями инструктивных документов. Проект должен быть составлен с учетом его использования в качестве руководства при проведении работ. Он должен включать в себя расчет сметных стоимостей проектируемых исследований. Для этого в нем достаточно полно должны быть освещены следующие основные вопросы: целевое задание и задачи проектируемых исследований; обоснование масштаба ландшафтно-геохимического картирования; обоснование методики отбора проб, их обработки и анализа с указанием чувствительности и точности определения химических элементов (их соединений); научно-экономическое обоснование объемов полевых, аналитических и камеральных работ, способов и объемов транспортировки людей и грузов, календарного плана работ, мероприятий по технике безопасности ведения всех проектируемых исследований; потребность в оборудовании, материалах и специальных реактивах.

Для составления схематических ландшафтно-геохимических карт собирают все имеющиеся опубликованные данные и изданные карты соответствующего масштаба, включая космические и аэроснимки, используя которые можно получить информацию о следующих особенностях района работ: 1) распределение различных сельскохозяйственных угодий, расположение населенных пунктов, автомобильных и железных дорог, лесополос, карьеров, отвалов горных выработок, отдельных крупных заводов и фабрик, курортных зон и зон массового отдыха; 2) расположение площадей, занимаемых различными растительными сообществами (леса, поля, луга, болота, пустыни, солончаки); 3) распределение типов почв; 4) cостав подземных и поверхностных вод; 5) наличие и распространение участков, подверженных интенсивной ветровой эрозии, с современным отложением эолового материала; 6) геоморфология района; 7) геологическое строение изучаемой территории; 8) наличие многолетней мерзлоты.

Полевые эколого-геохимические исследования решают следующие основные задачи: уточнение ландшафтно-геохимической карты, создание кондиционной карты геохимических ландшафтов, выявление ландшафтно-геохимических аномалий. При описании точек наблюдения должны быть указаны все основные ландшафтно-геохимические особенности. В маршруте проводится описание экологической и ландшафтно-геохимической обстановок между точками наблюдения.

При эколого-геохимических исследованиях необходим отбор требуемого количества проб из почв для определения щелочности среды и наличия в водных вытяжках типоморфных элементов. На каждый ландшафт требуется отбор 30-50 проб. Пробы следует отбирать на точках наблюдения, стараясь, чтобы они равномерно охарактеризовали всю площадь каждого выделенного ландшафта. Если проектом предусматривается количественная оценка состояния окружающей среды, то должны проводиться литохимическое, биогеохимическое и гидрогеохимическое опробования на всех точках наблюдений. После анализов проб и их статистической обработки дается общая количественная характеристика состояния окружающей среды изучаемого района, и выделяются отдельные аномалии и аномальные участки.

Определение содержания химических элементов в почвах, водах и растениях, а также других показателей, характеризующих состояние окружающей среды, может проводиться различными методами или совокупностью нескольких методов. Основные требования к методам следующие: достаточная точность (воспроизводимость и правильность); необходимая чувствительность анализа, позволяющая получить значимые цифры содержаний меньше фоновых; возможность определения элементов, находящихся в различных формах (минеральная, водные растворы и др.); максимальная комплексность проводимых определений; высокая производительность. В настоящее время наиболее распространены спектральный, рентгено-спектральный флуоресцентный и различные химические методы определений.

При региональных работах в почвах, илах и золе растений целесообразно первоочередное определение широкого круга элементов (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pt, Rb, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) преимущественно с помощью приближенно-количественного атомно-эмиссионного спектрального анализа. Выбор аналитических методов осуществляется с учетом специфики производства потенциальных загрязнителей и наиболее вероятного способа их поступления в окружающую среду. Например, в районе действия химических заводов, производящих моющие средства, следует проводить анализы вод, позволяющие определить содержание поверхностно-активных веществ. На последующих стадиях эколого-геохимических исследований число элементов можно сократить до 15-20 за счет элементов, которые по данным предыдущих работ не образуют в районе аномалий и зон повышенной концентрации. Однако при этом обычно бывает необходимо увеличивать число специальных методов анализов (атомно-эмиссионный в индукционно-связанной плазме, атомно-абсорбционный и др.) для установления концентраций загрязняющих веществ, наиболее вероятных для изучаемого района. При работах, проводимых в пределах аномальных участков, перечень определяемых элементов можно сократить до 10-15. Однако в данном случае снова требуется увеличить число специальных методов анализа. Они должны обеспечить установление формы нахождения и вида соединений, в которых имеются загрязняющие элементы, и, кроме того, определение концентрации загрязняющих веществ, не определяемых спектральным или химическим анализами.

Результаты анализов следует выражать в конкретных цифрах содержаний определяемых компонентов: в биогеохимических и литохимических пробах целесообразно выражать в г/т, а в гидрогеохимических — в мг/л или мкг/л. Для проверки качества лабораторных исследований необходимо проводить внутрилабораторный и внешний контроль. Внутрилабораторный контроль (3-5 % от общего числа проб) осуществляется путем повторного анализа проб, отправляемых под зашифрованными номерами. Внешний контроль проводится не в той лаборатории, где определялось содержание в рядовых пробах. Число проб, отсылаемых на внешний контроль, должно примерно равняться числу проб, подвергаемых внутрилабораторному анализу. Повторному анализу должны подвергаться пробы с фоновым содержанием, аномальным содержанием для одиночных (изолированных) точек опробования, а также с содержанием, соответствующим геохимическим аномалиям.

Режимные эколого-геохимические наблюдения могут проводиться как в пределах ранее выявленных аномалий, так и на эталонных участках без видимых техногенных изменений, т. е. с фоновыми содержаниями элементов. Целью режимных наблюдений на аномальных участках является определение закономерностей изменения аномалий (их контрастности) в пространстве в зависимости от времени года (дня), интенсивности работы загрязняющих предприятий, проведения мероприятий по охране окружающей среды и др. Основной целью режимных наблюдений в пределах фоновых площадей является установление геохимических изменений, которые происходят на участке в зависимости от времени года (месяца, дня).

Особой разновидностью режимных наблюдений являются выборочные повторные работы, осуществляемые через определенный срок (год, три года, пять лет) на территориях, ранее подвергнутых эколого-геохимическому изучению. Эти наблюдения могут рассматриваться как мониторинговые исследования. Основное условие правильности их выполнения - проведение повторных работ на ранее выявленных аномалиях и на фоновых территориях. Выбор участков для повторных исследований и периодичность их проведения определяются конкретными ландшафтно-геохимическими и социальными условиями изучаемого района. При количественной оценке состояния окружающей среды по результатам повторных исследований в инструментально закрепленных точках должны быть представлены конкретные данные об увеличении или уменьшении содержания того или иного элемента (соединений) в почвах, водах, атмосфере и различных видах растений. Сеть отбора при мониторинговых наблюдениях устанавливается в зависимости от задачи исследований и конкретных ландшафтно-геохимических условий.

Эколого-геохимический мониторинг является одной из составных частей экологического мониторинга. При его проведении наблюдения должны ответить на вопросы как происходят геохимические изменения в среде проживания организмов и какое они оказывают влияние на эти организмы. К числу геохимических изменений, за которыми ведутся наблюдения при эколого-геохимическом мониторинге, могут относиться следующие: изменения концентрации (распространенности) химических элементов (их соединений); изменения форм нахождения элементов даже при их неизмененных концентрациях; изменения распределения химических элементов в рассматриваемой геохимической системе. Обычно при эколого-геохимическом мониторинге наблюдения за перечисленными изменениями ведутся отдельно в пределах таких геохимических систем, как литосфера, педосфера, атмосфера, живое вещество и гидросфера. При этом мониторингом чаще всего охватываются не целиком эти системы, а их отдельные части, приуроченные к определенным территориям. Как правило, такие территории выбираются с учетом развития определенной антропогенной деятельности. По способу сбора данных мониторинговые работы можно разделить на дистанционные и контактные. В настоящее время эколого-геохимический мониторинг в основном выполняется контактным способом с прохождением полевых маршрутов и отбором геохимических проб. В будущем роль дистанционных методов определения содержаний элементов в различных частях биосферы будет возрастать.

Для количественной характеристики состояния окружающей среды результаты анализов проб подвергаются статистической обработке. К. Маркс считал, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой, а В. И. Вернадский указывал, что «научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая сила не только настоящего, но и будущего». В этой связи наметившийся в последние десятилетия процесс интенсивного проникновения математики в экологическую геологию можно считать закономерным. Математические методы позволяют преодолеть разобщенность наук о Земле. Наиболее эффективны математические методы исследований в тех случаях, когда объектом исследования является большой объем информации как, например, в экологической геохимии.

С помощью математических методов становится возможным вскрыть механизм, связывающий данные процессы, и тем самым подойти к выяснению причин, вызывающих их. Отметим, что математика занимается не только изучением количественных закономерностей в мире чисел, но и качественных отношений между объектами любой природы. Математические методы позволяют вскрыть много неизвестных в природе процессов и общих законов, что, в свою очередь, открывает возможность более широкого и эффективного использования имеющихся данных и более целенаправленного нахождения новых качеств системы. Применение количественных методов при изучении механизмов природных процессов, их сопряженности с техногенными процессами и взаимообусловленности является перспективным направлением исследований геологического пространства как сложной самоорганизующейся среды.

При математической обработке эколого-геохимических данных в первую очередь необходимо установить величину местного геохимического фона (Сф) изучаемых элементов в почвах, водах, основных растениях для каждого ландшафта. Для выявления аномальных содержаний (Са) необходимо определить величину минимального (максимального) аномального содержания относительно фона. Для этого очень важно правильное объединение в одну выборку определенной группы проб с учетом ландшафтно-геохимического районирования территорий. При выявлении геохимических аномалий нижнее значение аномальных содержаний для отдельных проб вычисляется по формуле Са = Сф + 3S, где S - стандартное отклонение.

Кроме набора стандартных методов статической обработки эколого-геохимических данных (среднее содержание, стандартное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, корреляционный и регрессионный анализы и др.) в настоящее время наиболее часто используются многомерные кластерный и факторный анализы. Первый выделяет на основе множества переменных, характеризующих геологические объекты или среды, классы (кластеры) параметров таким образом, чтобы объекты, входящие в один класс, были более сходными по сравнению с объектами, входящими в другие классы. На основе численно выраженных параметров объектов вычисляются расстояния между ними. Наиболее распространенным методом кластерного анализа в научных исследованиях является метод объединения (древовидной кластеризации), в результате которого создается иерархическое дерево с возможностью обнаружения кластеров (ветвей) и их интерпретации. Факторный анализ применяется для исследования статистически связанных признаков с целью выявления определенного числа скрытых факторов, а системный характер изучаемого явления, выражающийся во взаимосвязях и взаимообусловленности признаков, является основой использования факторного анализа в экологической геохимии и эколого-геологическом моделировании. С помощью факторного анализа определяется мера связи между параметрами, и выявляются обобщенные факторы, лежащие в основе изменений характеристик. Целью подобного анализа выступает выражение большого числа рассматриваемых параметров через меньшее число более емких внутренних характеристик явления (редукция данных с помощью метода главных компонент). При этом предполагается, что наиболее емкие характеристики (факторы) являются одновременно и наиболее существенными, определяющими. Основные результаты подобного анализа выражаются в виде факторных нагрузок и факторных весов. Факторная нагрузка есть степень влияния фактора на изменение наблюдаемого признака или смену одного состояния объекта другим. Чем теснее связь данного признака (объекта) с рассматриваемым фактором, тем выше значение факторной нагрузки. Положительный знак факторной нагрузки указывает на прямую, а отрицательный знак - на обратную связь данного признака с фактором. Факторные веса представляют собой количественные значения выделенных факторов для каждого из имеющихся объектов. Объекту с большим значением факторного веса присуща большая степень проявления свойств, определяемых данным фактором. Обычно факторный анализ используется для сокращения параметров с выделением главных компонент (для объяснения наблюдаемых вариаций), классификации переменных параметров с выделением главных факторов (для объяснения корреляционных связей) и расчета факторных нагрузок.

Результаты эколого-геохимических исследований могут быть изложены в самостоятельном отчете, а также представлены в виде отдельных разделов в специальных отчетах, посвященных экологическому описанию конкретных регионов, воздействию предприятий или промышленных комплексов на окружающую среду и др. В отчете в обязательном порядке должны быть приведены принятые для изучаемого района схемы выделения геохимических ландшафтов и ландшафтно-геохимические карты и модели с их описанием и методикой составления и построения.

Необходимо указать принятые методы отбора, обработки и анализа эколого-геохимических проб. Целесообразно в табличной форме привести данные о пределах обнаружения отдельных элементов, воспроизводимости и правильности использования методов анализа проб с указанием объема контрольных работ. Все точки рядового отбора проб, наблюдений, контрольного отбора проб, горные выработки выносятся на карты фактического материала. В отчете должны быть приведены полные геохимические характеристики всех выделенных геохимических и межбарьерных ландшафтов. Они должны включать в себя данные о фоновом и аномальном содержании изучаемых элементов в геообъектах. Для каждого элемента должны быть составлены отдельные карты (модели) лито-, био- и гидрогеохимических аномалий. Кроме моноэлементных карт (моделей), должны составляться полиэлементные карты (модели) аномалий с выделением аномальных участков. В отчете должны приводиться данные о вероятных источниках загрязнения и способах образования техногенных геохимических аномалий. По результатам эколого-геохимических исследований должны быть разработаны рекомендации и мероприятия по предотвращению дальнейшего загрязнения и по наиболее рациональным способам устранения последствий уже происшедшего загрязнения окружающей среды.

3. ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вода! Нельзя сказать,

что ты необходима для жизни:

ты сама жизнь

Антуан де Сент-Экзюпери

Вода — самое распространенное вещество на Земле, которое покрывает земную поверхность и пронизывает земную кору, участвует в природных процессах, в ней нуждаются все. Но она также природный минеральный ресурс и в силу присущих ей свойств ничем незаменима. Этим определяется уникальность и ценность водных ресурсов. Существует мнение, что развитие цивилизации можно измерять в литрах потребляемой на душу населения воды. Проблема чистой воды выходит на одно из первых мест в мире и по своей значимости опережает такие глобальные проблемы человечества, как изменение климата, деградация озонового слоя, засоление и эрозия почв, защита атмосферы от загрязнения, сохранение чистоты океана и др. Это обусловлено той особой ролью воды, которую она играет в становлении биосферы и развитии жизни.

На нашей планете возникла кризисная ситуация: вода - создатель жизни и всего окружающего мира, сегодня как никогда нуждается в помощи человека. Чтобы сохранить гидросферу, необходимо бороться с загрязнением водной среды, обеспечить ее природное равновесие и многообразие, приумножить ресурсы, защитить воду как уникальное вещество Земли. Это требует коренного изменения отношения человека к воде не только как к ценному природному ресурсу, но и как к важнейшему компоненту окружающей среды. Вода уже не является бесплатным природным ресурсом, она требует крупных капиталовложений, без которых проблему водного кризиса решить невозможно. Понимание воды как основы жизни должно быть уточнено: чистая вода — это жизнь, загрязненная вода — опасность для жизни. Кризисное взаимоотношение человека с гидросферой определяется тремя причинами (Шварцев, 1994): 1) убеждение человека в неограниченности водных ресурсов, их изобилии, природной чистоте, способности к непрерывному самоочищению; 2) недостаточное понимание человеком фундаментальных свойств воды и гидросферы, определивших развитие всего окружающего мира; 3) человек, став геологической силой, качественно усложнил взаимоотношения общества и гидросферы; при этом он неосознанно затронул основы самой жизни.

Водные растворы составляют отдельную оболочку Земли — гидросферу. На поверхности нашей планеты формируется внешняя, прерывистая часть поверхностной гидросферы - океаны, моря, реки, озера, болота и т. д. Под поверхностью Земли формируется подземная гидросфера. В верхней части подземной гидросферы (зона активного водообмена) образуются преимущественно наиболее ценные пресные воды с минерализацией менее 1 г/л. Такой воды содержится на Земле всего около 2 % (28,3 млн. км3). Пресную воду люди используют не только для питья, но и в самых разнообразных технологических процессах. Годовое потребление воды одного человека составляет около 800 м3, а на одного городского жителя приходится около 200 л в сутки. Около 70 % потребляемой воды приходится на долю сельского хозяйства. Значительное количество воды требуется также для разведения рыб и водоплавающих птиц, а также для водоснабжения. Более 20 % воды используется промышленностью. Значительное количество пресных вод расходуется на удовлетворение бытовых нужд населения.

Несмотря на ограниченность запасов пресных вод (см. раздел 1), человечество практически еще не начало эксплуатировать их основную часть - ледники (табл. 3). Используются в основном воды рек, озер и водохранилищ, а они составляют всего около 3 % объема пресных вод. Даже подземные воды в мире используются незначительно, хотя за последние три десятилетия XX века в мире пройдено более 300 миллионов скважин для отбора воды. Только в США ежегодно проходится около миллиона скважин, воды которых используются для хозяйственно-бытовых нужд, орошения и технического водообеспечения. Тенденция более широкого обеспечения населения, и прежде всего жителей городов, подземными водами понятна: они более защищены от загрязнения, чем поверхностные. Кроме того, по сравнению с поверхностными водами, у подземных вод имеются следующие преимущества: 1) они содержат ряд микро- и макрокомпонентов, необходимых для жизни человека; 2) они более широко распространены; 3) они в меньшей степени зависят от изменений климата; 4) водозаборы подземных вод можно вводить в эксплуатацию по мере роста потребности.

3.1 Уникальные свойства воды.

Влияние подземных вод на экосистему человека

Вода — одно из самых удивительных соединений на Земле — давно уже поражает исследователей необычностью многих свойств. Температура

Таблица 3. Запасы воды на Земле (по М. И. Львовичу с дополнениями)

| Виды природных вод | Доля в мировых запасах, % | Среднее время возобновления запасов, лет | |

| от общих запасов | от запасов пресной воды | ||

| Океан | 96,4 | - | 2,65х103 |

| Ледники | 1,86 | 70,3 | 9,7х103 |

| Озера | 0,013 | 0,25 | 1,7х101 |

| Реки | 0,0002 | 0,005 | 5 х10-2 |

| Болота | 0,0008 | 0,003 | 5х100 |

| Водохранилища | 0,0004 | 0,016 | 1,4х10-1 |

| Подземные воды в литосфере | 1,68 | - | 1,4х103 |

| Подземные льды в литосфере | 0,022 | 0,82 | 1х104 |

| Вода в атмосфере | 0,001 | 0,04 | 2х10-2 |

| Вода в живых организмах | 0,0001 | 0,003 | 1х10-3 |

плавления воды (по аналогии с гидридами других элементов) должна была составить минус 120°С, а не 0°С, как это наблюдается на самом деле. Температура ее кипения должна быть равной минус 112°С, а фактически она равна +100°С. Не менее удивительным является тот факт, что плавление воды сопровождается не расширением (как у подавляющего большинства соединений), а сжатием, т. е. закон «все тела при нагревании расширяются» вблизи точки замерзания для нее неверен. Наибольшей плотностью, а следовательно, и наименьшим удельным объемом вода обладает при температуре, равной 4°С, а не при 0°С, как это можно было бы предположить. При замерзании, то есть переходе в кристаллическое состояние, вода не уменьшает, а почти на 1/10 увеличивает свой объём. Благодаря этому образующийся на водоёмах лёд не опускается на дно, а остаётся на поверхности, предохраняя водоёмы от промерзания. Без этого свойства вся вода Земли, скорее всего, быстро собралась бы в полярные ледяные шапки, и жизнь стала бы невозможна. Поэтому существование водных экосистем, да и биосферы в целом, полностью зависит от уникальных свойств воды как одного из главных минералов Земли. Ценность воды как природного минерала связана с ее исключительными свойствами. Главные среди них следующие: 1) исключительная подвижность; 2) способность к фазовым переходам в земной коре; 3) чрезвычайная химическая активность; 4) «всюдность» (по В. И. Вернадскому) является одним из самых удивительных свойств воды.

Все основные свойства воды обусловлены ее структурой, которая окончательно не выяснена, несмотря на существование множества гипотез. По общепринятым из них молекулу воды можно представить в виде равнобедренного треугольника с двумя протонами водорода и одним атомом кислорода в вершинах. При таком строении каждая молекула может участвовать в четырех водородных связях: одной зеркально-симметричной (между молекулярными слоями воды) и трех центросимметричных (внутри каждого слоя). Для структуры воды характерна только ближняя упорядоченность, осложняемая тепловым движением. В процессе растворения часть ионов растворенных веществ соединяется с молекулами воды, образуя гидратированные ионы. По мере увеличения концентрации такого раствора структура воды (из-за гидратации) все более изменяется. Когда же число молей воды, приходящихся на один моль соли, становится равным сумме координационных чисел гидратированных ионов, структура рассола приближается к структуре твердых кристаллогидратов. Это является одной из причин уменьшения растворимости веществ в таких рассолах.

Молекулы воды сильно электрически поляризованы, и поэтому ей свойственны чрезвычайно мощное взаимное притяжение молекул, очень высокая диэлектрическая проницаемость, и она является уникальным и почти универсальным растворителем для солей. Из всех жидкостей вода - самый могучий растворитель, т. к. она растворяет почти все вещества. Её молекулы притягивают, окружают и отделяют ионы от кристаллов солей, образуя комплексы гидратированных ионов. Например, положительные ионы металлов притягивают отрицательные («кислородные») концы молекул воды, создавая и удерживая вокруг себя слой из них не только в растворе, но даже в кристаллах после выпаривания. Вода обладает очень сильным поверхностным натяжением и способностью подниматься по капиллярам. Всё это делает воду идеальным средством для транспортировки питательных веществ как внутри живых организмов, так и вне них.

А. И. Перельман называл воду «кровью ландшафта», поскольку она находится во взаимодействиях с организмами, горными породами и атмосферой. Природные воды представляют собой сочетание истинных (ионных и молекулярных) и коллоидных растворов и суспензий. Ландшафты характеризуются круговоротом воды, сравнимым с единым биологическим круговоротом атомов. Вода выполняет химическую работу (растворение, выщелачивание и др.), но эта работа осуществляется преимущественно за счет биогенной энергии: или за счет организмов, находящихся в данной воде, или за счет продуктов их жизнедеятельности.

Вода является основным природным растворителем минералов, газов и техногенных соединений, не имеющих аналогов в природе. Считается, что в воде взаимодействие между ионами в 80 раз слабее, чем в кристаллах, поэтому для растений и животных облегчено выборочное поступление необходимых им ионов. В большинстве случаев именно наличие воды контролирует развитие живых организмов, а основными факторами, влияющими на биоту водных экосистем, являются:

· солёность, то есть процентное содержание растворенных в воде солей, главным образом NaCl, КСl и MgSO4;

· прозрачность, характеризуемая относительным изменением интенсивности светового потока с глубиной;

· концентрация растворенного кислорода;

· доступность питательных веществ, прежде всего, соединений химически связанного азота и фосфора;

· температура воды.

В условиях нарастающего ухудшения качества поверхностных вод в многих регионах мира и, в частности, на промышленно-урбанизированных территориях России, использование пресных подземных вод для питьевых целей имеет целый ряд преимуществ. Они обусловлены бóльшей устойчивостью подземных вод к загрязнению и воздействию климатических факторов, стабильностью качества во времени и защищенностью от загрязнения, возможностью получения воды при меньших затратах и расположении водозабора вблизи потребителей. Во многих регионах подземные воды являются не только альтернативными, но и единственно возможными источниками водоснабжения. Трудности применения подземных источников водоснабжения обусловлены главным образом двумя причинами: отсутствием достаточных ресурсов подземных вод и неприемлемым качеством подземных вод — повышенной минерализацией, жесткостью, высоким содержанием хлора, сульфата и другими отклонениями от действующих нормативов.

Подземным водам принадлежит большая роль в накоплении органического вещества в недрах Земли. В бассейнах седиментации органическое вещество при захоронении в историческом геологическом масштабе проходит следующие этапы: окисляется до образования СO2; растворяется в подземных водах в форме разнообразных органических кислот, фенолов, углеводородов и других соединений; участвует в новообразовании нефтяных и газовых продуктов; концентрируется в горных породах. Из всех компонентов горных пород наиболее интенсивно изменяется органическое вещество. По мере роста давления и температуры оно метаморфизуется с выделением воды, газов биохимического генезиса, органических кислот и других соединений. В горных породах и почвах биосферы вода находится в свободном и в связанном видах. К связанной воде относятся гигроскопическая, пленочная, поровая воды. Поровые воды отличаются повышенной кислотностью, уменьшением диэлектрической постоянной, резким увеличением температуры замерзания (от -70°С до -200°С). Концентрация растворенных в них солей может колебаться в широких пределах.

В целом проблема питьевой воды - это проблема качества жизни человека, его здоровье и долголетие. Качественное питьевое водоснабжение стало одной из главных составляющих общей экологической безопасности населения, способной вызвать большую социальную напряженность в обществе. Сегодня по данным ВОЗ 80 % проблем здоровья человека связаны с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. Вода является фактором, в значительной степени определяющим образ жизни, ориентировочный вклад которого в здоровье человека составляет около 50 %. Заболевания, связанные с водой, подразделяются на 5 типов: 1) вызываемые зараженной водой (тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, гепатит и др.); 2) возникающие при использовании загрязненной воды для умывания и мытья (заболевания кожи и слизистых оболочек от трахомы до проказы); 3) провоцируемые мелкими моллюсками, живущими в воде (шистосоматоз, ришта и др.); 4) вызываемые размножающимися в воде насекомыми - переносчиками инфекции (малярия, желтая лихорадка и т. п.); 5) возникающие при использовании воды, загрязненной токсическими веществами — металлами, ядохимикатами и т.д. (аллергические заболевания, болезни печени, почек и др.).

Масштабы заболеваний, связанных непосредственно с водой, остаются очень высокими – около 2 миллиардов человек в год. За последние десятилетия в мире в связи с биологическим, токсическим и радиоактивным загрязнениями водоисточников значительно повысились уровни детской и взрослой инфекционной кишечной и паразитарной заболеваемости, а также онкологической, сердечно-сосудистой, аллергической и других, дефектов умственного и физического развития детей. Сокращение в ряде стран средней продолжительности жизни человека и повышение уровня смертности (особенно детской) в значительной мере связано с потреблением загрязненной воды. В частности, данные о детской смертности в зависимости от степени обеспеченности качественной водой свидетельствуют о следующем. В странах на 100 % обеспеченных качественной водой (США, Швеция и Новая Зеландия) детская смертность в возрасте до 5 лет не превышает 5-7/1000 жителей, для Ирана при обеспеченности водой 97 % данный покзатель составляет 30 детей, для Судана (75 %) - 120 детей, а для Республики Конго (43 %) - 210 детей. Все это отражается на демографических показателях в целом ряде стран мира, включая Россию. Ущерб здоровью населения от потребления недоброкачественной воды соизмерим с потерями от стихийных бедствий, неблагоприятных экологических ситуаций, голода и других глобальных факторов. Еще академик А. Е. Ферсман отмечал: «Да ведь и в жизни человека воду оценивают, подобно здоровью, лишь когда ощущают в ней недостаток…». Поэтому основная стратегия водной политики всех стран должна базироваться на обеспечении приоритета здоровья населения и восстановлении данного природой права каждому человеку пить чистую воду.

3.2 Основы экологической гидрогеологии

Как отмечалось в разделе 1, использование подземных вод в мире растет, но оно уже сейчас сопровождается истощением и загрязнением, связанными с возрастающей урбанизацией, интенсивностью сельскохозяйственного и промышленного производств. Вмешательство человека в подземную гидросферу затрагивает основы мироздания и влечет к необратимым последствиям, которые сказываются на состоянии биосферы.

Сегодня активно развивается экологическая гидрогеология, которая призвана выяснить роль подземной гидросферы в становлении и развитии современной биосферы, а также в деградации последней в обстановке сложившейся кризисной экологической ситуации. Термин «экологическая гидрогеология» предложил в 1992 г. Н. И. Плотников, который рассматривал экологическую гидрогеологию как прикладную науку с социальной направленностью. Главной причиной ее выделения как самостоятельного направления гидрогеологии является то, что подземные воды по мере увеличения объема и разнообразия техногенной нагрузки на подземную гидросферу начинают все более активно влиять на экосистемы и биосферу в целом, а также на условия жизнедеятельности человека и его здоровье. Техногенное воздействие на подземные воды значительно выше, чем на поверхностные, что обусловлено следующими факторами: а) подземные воды - последний источник высококачественной воды на Земле; б) водообмен подземной гидросферы многократно меньше и для ее восстановления требуется многократно больше времени (см. табл. 3); в) подземные воды наиболее тесно взаимодействуют с горными породами, газами и органическим веществом, участвуя в разных геологических и биологических циклах и круговоротах, что определяет их особую роль в формировании окружающей среды.

По [8], экологическая гидрогеология - наука о гидрогеологических, гидродинамических и гидрогеохимических трансформациях подземной гидросферы под влиянием антропогенной нагрузки и природно-техногенных катастроф. Она решает задачи обеспечения населения качественной питьевой водой, создания приемлемой экологической обстановки в районе инженерных объектов, сохранения подземной гидросферы как одной из жизнеобеспечивающих систем на планете, рассматривает важнейшие социальные аспекты экологии, связанные с влиянием качества подземных питьевых вод на здоровье населения.

По С. Л. Шварцеву (1994), основной целью экологической гидрогеологии является раскрытие механизмов и масштабов взаимодействия подземной гидросферы с биосферой. Отсюда, экологическая гидрогеология - это раздел гидрогеологии, изучающий роль и значение воды в становлении литосферы и биосферы, их взаимодействия и изменения под влиянием техногенной (геологической) деятельности человека. Поэтому задачами экологической гидрогеологии должны стать раскрытие механизмов взаимодействия воды с породами, самоорганизация и геологическая стабилизация на определенном уровне системы «вода – порода», механизмы и источники передачи информации в этой системе, роль геохимической среды в развитии минерального и геохимического разнообразия, история геологической эволюции формирующихся геологических систем и их переход в биокосные и биологические, механизмы воздействия техногенной деятельности человека на естественную эволюцию системы «вода - порода - газ - живое вещество» и масштабы возможной трансформации этой системы под влиянием экологической ситуации на планете

Процесс формирования основных и прикладных направлений экологической гидрогеологии продолжается. Пока еще нет общепринятого определения объекта и предмета экологической гидрогеологии [8], хотя многие аспекты этого научного направления исследовались в гидрогеологии и ранее, особенно в таких ее дисциплинах, как гидрогеодинамика и гидрогеохимия. Основное внимание до конца прошлого века уделялось воздействию окружающей среды на гидрогеологические объекты (прямые связи), но практически не изучалось их воздействие на окружающую среду (обратные связи), не рассматривалась и социальная направленность этих воздействий. В настоящее время обстановка существенно изменилась: воздействие гидрогеологических объектов на окружающую среду стало определяющим в силу своей мобильности и активности проявления.

В общем случае гидрогеологические системы разделяются на природные и природно-техногенные [8]. Вторые отличаются от первых тем, что в качестве подсистем (элементов) содержат искусственные объекты (инженерно-технические сооружения) или существенно измененные человеком природные объекты. Именно это обстоятельство придает природно-техногенным (эколого-гидрогеологическим) системам новое важнейшее качество - возможность управлять своим развитием и функционированием. При этом под эколого-гидрогеологической системой понимается гидрогеологическую систему определенного ранга и содержания, которая находится в активном социально-биотехногенном взаимодействии с окружающей средой. Эколого-гидрогеологическая система обладает свойством адаптации, т. е. может приспосабливаться к изменяющейся внешней среде, меняя в определенных рамках свои свойства, взаимодействия и структуру. Эколого-гидрогеологической системой и ее функционированием можно (нужно) управлять, руководствуясь определенными требованиями, законодательством и т. п. Направленное развитие данной системы наблюдают, контролируют и корректируют с помощью специально созданной наблюдательной сети – эколого-гидрогеологического мониторинга.

Геологические последствия техногенного воздействия на подземную гидросферу связаны с закачкой техногенных вод в недра и с откачкой подземных вод из водоносных горизонтов. К техногенным подземным водам относят воды, появление которых в литосфере обусловлено естественным проникновением или принудительной закачкой измененных человеком вод в подземные водоносные системы. Выделяют три группы техногенных вод [8]: 1) воды, специально направляемые или нагнетаемые в подземные водоносные горизонты и трещиноватые зоны; 2) воды, инфильтрующиеся вглубь из-за несовершенства эксплуатируемых сооружений или технических устройств, нарушения правил их эксплуатации или возникновения аварийных ситуаций; 3) подземные воды, которые становятся техногенными при водоотборе из подземных водоносных систем.

В первую группу входят воды, используемые для восполнения запасов подземных вод инфильтрационных водозаборов, при выщелачивании рудных компонентов или солей на месторождениях полезных ископаемых, для законтурного заводнения на месторождениях нефти и газа, при промывании засоленных земель на мелиоративных системах, для поливов на орошаемых землях, захоронения сточных вод, создания подземных теплообменников в целях получения геотермической энергии и др. К водам второй группы относятся воды, образовавшиеся в результате утечек из водопроводно-канализационных сетей, коллекторов поверхностного стока, ирригационных каналов, прудов-накопителей или прудов-охладителей, шламоотвалов обогатительных фабрик, терриконов, при инфильтрации с орошаемых массивов. В третью группу входят подземные воды, откачиваемые из водоносных горизонтов для целей водоснабжения и мелиорации, водоотливы из горных выработок или при добыче минеральных вод.

Геологические последствия, возникающие от воздействия на геологическую среду вод первой группы, регулируются заданным режимом поступления в недра этих вод или заблаговременно учитываются в технологическом цикле эксплуатации производственных комплексов. Геологические последствия от деятельности техногенных вод второй группы, как правило, бывают неожиданными, и их предотвращение требует проведения специальных инженерных мероприятий. Последствия от деятельности третьей группы подземных вод связаны, главным образом, с деформациями земной поверхности и регулируются технологическим режимом эксплуатации месторождений.

При оценке геологической деятельности техногенных подземных вод выделяются четыре аспекта [33].

1. Геохимическая деятельность техногенных подземных вод проявляется в изменении геохимической обстановки в пределах территории их воздействия, что может привести к выщелачиванию скоплений рудных минералов и солей при добыче полезных ископаемых и образованию минералов и коллоидов при закачке в недра концентрированных стоков; перераспределению геохимического режима на мелиорируемых землях; формированию техногенных гидрогеохимических ореолов рассеяния. Геохимическая деятельность техногенных подземных вод вызывает также изменение физических и геоэлектрических свойств геологического разреза. Положительным является формирование линз пресных подземных вод, образующихся под ирригационными каналами, которые могут использоваться для водоснабжения в засушливой зоне. Негативным моментом воздействия техногенных подземных вод являются их агрессивность по отношению к бетону и повышенная выщелачивающая способность, приводящая к образованию карста.

2. Геодинамическая деятельность техногенных вод проявляется в изменении подвижности подземных вод и возникновении тех или иных геодинамических (и даже сейсмических) эффектов. Одно из проявлений геодинамического эффекта возникает в результате закачки воды на нефтяных и газовых месторождениях для поддержания пластового давления. При эксплуатации полигонов подземного захоронения промышленных стоков возможны гидродинамические разрывы пластов водоупорной кровли, с последующим загрязнением вышезалегающих водоносных горизонтов. Кроме того, при интенсивной откачке подземных вод из водоносных горизонтов образуются обширные воронки осушения и оседания земной поверхности.

3. Геотермическая деятельность техногенных вод выражается в изменении температурных условий в результате инфильтрации или нагнетания вод с другой температурой в недра Земли. Термический эффект наиболее ярко проявляется в регионах распространения многолетней мерзлоты при разработке россыпных и коренных месторождений, при утечках из водопроводных и канализационных систем. Геотермическая деятельность техногенных вод в сочетании с иными факторами техногенеза может привести к коренной перестройке гидрогеодинамической обстановки.

4. Инженерно-геологическая деятельность техногенных вод заключается в изменении прочностных или других свойств горных пород в основании инженерных сооружений, либо в развитии экзогенных геологических процессов.

3.3 Техногенная трансформация подземных вод

Человек только потому и создал современную цивилизацию, что использовал природные ресурсы. Жить, не оказывая воздействия на природную среду, нельзя. Среди других элементов окружающей среды на всех этапах развития цивилизации антропогенному воздействию подвергалась и подземная гидросфера. Создание оросительных систем, вырубка лесов, водоотбор из недр земли - эти и другие мероприятия изменяли режим подземных вод. Кроме того, человек пытался регулировать качественное состояние и ресурсы подземной гидросферы. В настоящее время, естественный режим подземных вод постепенно переходит в нарушенный (искусственный).

В. М. Гольдберг загрязнение подземных вод определял следующим образом: это вызванные хозяйственной деятельностью изменения качества воды (физических, химических, биологических свойств) по сравнению с естественным состоянием и нормами качества воды по видам водопользования, которые делают эту воду частично или полностью непригодной для использования по целевому назначению. Под воздействием загрязняющих веществ в природных водах происходят изменения, которые можно подразделить на 3 типа. Первичные изменения возникают вследствие прямого воздействия загрязняющих веществ на природные воды. Это вызывает изменение физико-химических и биологических свойств воды, ее состава, температуры, газового режима и некоторых других условий существования водных организмов. Вторичные изменения проявляются при взаимодействии загрязняющих веществ между собой или с составными частями воды, из-за чего образуются новые вещества, оказывающие вредное влияние на состав воды. Третичные изменения являются следствием вторичных изменений и характеризуются нарушением сложных взаимосвязей водных организмов с внешней средой.

Главную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники загрязнения, они способствуют формированию областей распространения интенсивного загрязнения подземных вод. Природные источники загрязнения могут обусловить загрязнение подземных вод на очень больших площадях, но интенсивность загрязнения при этом может быть гораздо меньшей, чем от антропогенных (техногенных) источников. Загрязняющие вещества, содержащиеся в отходах, образованных в результате деятельности человека, проникают в подземные воды и могут вызвать химическое, бактериальное, радиоактивное и тепловое загрязнение.

Химическое загрязнение подземных вод наиболее распространено, так как его вызывают наибольшее число загрязняющих веществ. Химическое загрязнение проявляется в виде увеличения минерализации подземных вод, концентраций выше фоновых различных компонентов химического состава подземных вод (макро- и микрокомпонентов), появления химических элементов и синтетических веществ, нехарактерных для природного состава подземных вод (табл. 4). В подземных водах при этом не только увеличивается минерализация, но могут появиться интенсивная окраска, запах, повыситься температура. Химическое загрязнение является стойким, сохраняется в течение длительного времени и распространяется на большие расстояния. Основными химическими загрязнителями выступают макрокомпоненты, нефтепродукты, тяжелые металлы, нитраты, пестициды и др. По составу загрязняющих веществ загрязнение подземных вод может иметь различную степень токсичности.

Примером химического загрязнения может служить загрязнение водоемов нефтепродуктами и смазочными маслами в результате работы горно-строительного и транспортного оборудования. Многие компоненты нефти обладают очень острой и хронической токсической активностью по отношению к целому ряду организмов. В результате в водоемах

Таблица 4. Химические компоненты в подземных водах

возле техногенных объектов [8]

| Объекты хозяйственной деятельности | Вещества, обнаруженные в подземных водах в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы | |

| Нефтебазы | Нефтепродукты, СПАВ, фенолы, железо, бром, аммоний, марганец | |

| Нефтеперерабатывающие предприятия | Нефтепродукты, фенолы, СПАВ, свинец, хлориды, сульфаты, ХПК, формальдегид, аммоний, нитраты, толуол, этилбензол, ксилол | |

| Аэропорты | Нефтепродукты, фенолы | |

| Нефтяные месторождения | Нефтепродукты, хлориды, фенолы, СПАВ, ртуть, марганец, железо | |

| Полигоны ТБО | Нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, свинец, марганец | |

| Полигоны промышленных отходов | Нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, сурьма, аммоний, никель, хром, бензол | |

| Предприятия органического синтеза | Нефтепродукты, бензол, формальдегид, этилбензол, кадмий, свинец, хлороформ, никель, ртуть, хром, ПАВ, кобальт, мышьяк, марганец, бром, бор, аммоний, цинк, медь | |

| Городские очистные сооружения | Нефтепродукты, фенолы, железо, аммоний, нитриты, нитраты, бром, СПАВ | |

| Сельскохозяйственные предприятия | Пестициды, аммиак, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, нитриты, нитраты, минерализация, хлориды | |

| Нефте-, газопроводы | Нефтепродукты, СПАВ | |

| Пруды-отстойники | Нефтепродукты, железо, минерализация, СПАВ, бром, бор, аммоний | |

| Поля орошения | Нефтепродукты, фенолы, аммоний, минерализация, нитраты, нитриты, хлориды | |

| Предприятия теплоэнергетики | Нефтепродукты, фенолы, хлориды, сульфаты, СПАВ, аммоний, никель, свинец, марганец, железо, алюминий, вольфрам | |

| Рудообогатительные и металлургические предприятия | Ксантогенаты, марганец, железо, барий, сульфаты, минерализация, никель, стронций, титан, фтор, алюминий, мышьяк, цинк, свинец, медь, молибден, цианиды,роданиды |

эмульгируются тяжелые масла, которые контактируют с водными организмами и абсорбируются ими. Осаждение смол на донных отложениях воздействует на флору и фауну водоема. Вредное воздействие химического загрязнения может быть различным: 1) группа загрязнителей оказывает тормозящее действие на процесс самоочищения, в результате которого воды по истечении какого-то времени освобождаются от органических загрязнителей, способных к ферментации. Увеличение времени самоочищения усиливает опасность биологического загрязнения; 2) имеет место усиление вредного воздействия в результате синергизма загрязнителей, т. е. реакция организма на комбинированное действие двух или нескольких веществ, при котором суммарное воздействие больше, чем действие каждого вещества в отдельности.

Бактериальное (микробное) загрязнение. В коммунальных и сельскохозяйственных отходах содержатся различные микроорганизмы, которые при попадании в водоносные горизонты изменяют биологические свойства и ухудшают санитарное состояние вод. Показателем бактериального загрязнения подземных вод является наличие повышенных концентраций, по сравнению с природными фоновыми содержаниями, патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. К первым относятся бактерии (энтеробактерии - шигеллы и сальмонеллы, бактериофаг Е, этеровирусы - вирус полиомиелита), вызывающие проявления инфекционных заболеваний. К санитарно-показательным микроорганизмам относятся бактерии группы кишечной палочки, энтерококки. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Бактериальное загрязнение является лишь частью более общего биологического загрязнения, которое кроме бактерий может вызываться водорослями, вирусами и другими представителями микрофлоры и микрофауны. Особенностью бактериального загрязнения является ограниченность его распространения внутри водоносного горизонта, что обусловлено сравнительно небольшим временем выживаемости бактерий в подземных водах. Согласно отечественным и зарубежным публикациям, данное время составляет 30-400 суток.

Радиоактивное загрязнение подземных вод является следствием выбросов в атмосферу и на поверхность Земли радионуклидов в результате ядерных взрывов, аварий на атомных станциях, сбросом сточных вод предприятий, добывающих или использующих радиоактивные вещества в научных, лечебных и производственных целях. Подземные воды относятся к загрязненным, если концентрации в них радионуклидов превышают их фоновые значения, а степень их загрязнения определяется по соотношению фоновых и наблюдаемых концентраций. Авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) показала, что подземные воды чувствительны к радиоактивному загрязнению. В Белоруссии и Украине на загрязненных территориях радионуклиды обнаружены не только в грунтовых, но и в глубокозалегающих подземных водах. В 70-километровой зоне в результате водной миграции постепенно загрязняются подземные воды. Радионуклиды в поверхностных и подземных водах образуют концентрации, в 3-5 раз превышающие фоновый уровень.

Тепловое загрязнение подземных вод проявляется в виде повышения их температуры по сравнению с фоновой. Тепловое загрязнение формируется обычно в районах расположения крупных промышленных предприятий, главным образом, предприятий энергетического комплекса (тепловые, атомные электростанции), а также на территориях городов за счет сброса нагретых промышленных и коммунальных сточных вод. Как правило, тепловое загрязнение характеризуется повышением температуры подземных вод на 5-10°С и более. Повышение температуры вызывает изменение газового и химического состава подземных вод, растворение или осаждение различных химических веществ, нарушение гидрогеохимического равновесия в системе «порода – вода», развитие микрофлоры и микрофауны («цветение» воды). С увеличением температуры воды увеличивается и ее растворяющая способность, что интенсифицирует карстовые и суффозионные процессы. Изменение температуры влияет на усиление токсичности загрязняющих веществ, содержащихся в подземных водах. Тепловое загрязнение, наряду с химическим, вызывает наиболее негативные изменения химического состава подземных водах.

Источники антропогенного загрязнения подземных вод объединяются в несколько групп (см. табл. 4): а) промышленные предприятия, деятельность которых не связана с недропользованием; б) горно-добывающие предприятия, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых; в) сельскохозяйственные предприятия; г) предприятия энергетического комплекса; д) транспортные и коммунально-бытовые предприятия.

В зависимости от протяженности источников загрязнения определяется масштаб техногенного воздействия на подземные воды: локальный, региональный и глобальный. В качестве основных факторов, влияющих на формирование химического состава подземных вод на глобальном уровне, рассматривается рост парциального давления СО2 в атмосфере, на региональном - химический состав атмосферных осадков, который в естественных условиях достаточно устойчив для отдельных климатических зон, а на локальном уровне - химические компоненты, поступающие в подземные воды от различных техногенных и антропогенных источников загрязнения. Таким образом, влияние современной антропогенной деятельности на химический состав подземных водах на глобальном гидросферном уровне минимально (десятые доли мг/л год) и максимально (до тысячи мг/л год) на локальном, где концентрации макрокомпонентов могут изменяется в пределах четырех порядков (Зверев, 2002).

Локальное загрязнение подземных вод вызывается локальными (точечными) источниками загрязнения, к которым относятся отдельные сооружения (шламо- и хвостохранилища, гидрозолоотвалы, пруды накопители, отстойники, испарители, поля фильтрации промстоков, могильники хранения радиоактивных отходов, скважины на нефтяных и газовых месторождениях, нефтезаправочные станции, свалки, животноводческие фермы, карьеры и др.). Загрязнение подземных вод из данных источников происходит за счет утечек загрязняющих веществ и попадания их в водоносный горизонт через почву и зону аэрации. В случае, когда водоносные горизонты сложены проницаемыми породами с хорошими фильтрационными свойствами, загрязнение от точечного источника, характеризующегося большим объемом загрязняющих веществ (сточные воды, твердые отходы), может распространиться от источника загрязнения по водоносному горизонту на большие расстояния, при этом масштаб загрязнения может приобрести региональный характер.

Региональное загрязнение подземных вод вызывается рассредоточенными источниками загрязнения, имеющими большую площадь распространения. Основными источниками регионального загрязнения являются урбанизированные территории с концентрацией промышленных предприятий и разработка месторождений полезных ископаемых (рис. 9). Загрязнение подземных вод от этих источников охватывает огромные площади.

Кроме того, выделяются линейные источники загрязнения подземных вод, к которым относятся загрязненные реки, автомагистрали, нефтепроводы, коллекторы промышленной и коммунальной канализации.

Современный техногенез подземных вод обусловлен интенсивным и широкомасштабным освоением углеводородных залежей. В настоящее время в результате техногенного воздействия в районах длительной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений формируются специфические техногенные гидрогеологические системы, резко отличающиеся условиями водообмена, тепломассопереноса и особенностями формирования подземных вод от природных гидрогеологических систем. В техногенных системах протекают соответствующие виды гидрогеологических процессов: эжекционные, инжекционные и взаимодействующие (комплексные). При инжекционных технологических процессах основное негативное влияние на гидрогеологическую обстановку оказывает загрязнение подземных вод, а при эжекционных процессах - истощение их запасов.

Изучением механизма взаимодействия урбанизации и состава подземной воды решается блок экологических, социальных, демографических, медицинских и других задач, которые должны быть положены в основу устойчивого развития городов. Результаты последних гидрогеологических исследований на урбанизированных территориях показывают, что градостроительство способствует, с одной стороны, увеличению питания подземных водоносных горизонтов (положительный фактор), а, с другой стороны, повышает их минерализацию, что рассматривается большинством ученых как отрицательный фактор. Увеличение минерализации в водоносных горизонтах урбанизированных территорий обычно обусловлено усилением растворения пород при контакте с агрессивными кислыми грунтовыми водами и сверхэксплуатацией месторождений пресных подземных вод на крупных водозаборах. В условиях быстрого роста города подобные аномалии за короткий отрезок времени резко увеличиваются, а минеральные воды начинают «сверху вниз» по разрезу («нисходящее загрязнение») вытеснять пресные воды, вызывая, таким образом, сокращение запасов последних. При этом в пределах аномальных участков происходит локальная и быстрая смена типов подземных вод от гидрокарбонатных к хлоридно-гидрокарбонатным и хлоридным водам.

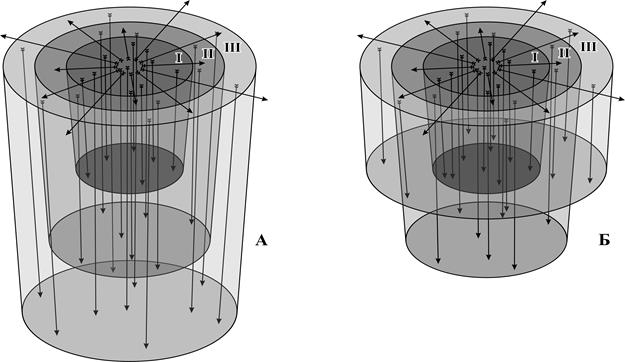

Урбанизированные территории проходят 3 этапа в своем развитии: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. С данными этапами связано и развитие подземной техногенной гидросферы (рис. 9, Б). В отличие от водоносного техногенного ареала при разработке месторождений полезных ископаемых (рис. 9, А), техногенный водоносный ареал урбанизированной территории развивается несколько по другому сценарию. При росте городской агломерации в индустриальный этап II площадь водоносного техногенного ареала увеличивается (рис. 9, Б), что наблюдается и при разработке месторождений. Когда же мегаполис входит в постиндустриальный этап III с формированием и дальнейшим площадным развитием пригородных зон с малоэтажной застройкой, то здесь глубина развития водоносного техногенного ареала значительно уменьшается по сравнению с индустриальным этапом (рис. 9, Б). Это отличает

Рис. 9. Развитие водоносного техногенного ареала

Рис. 9. Развитие водоносного техногенного ареала

на промышленно-урбанизированных территориях

А – развитие ареала при разработке месторождений полезных ископаемых:

I - III – стадии разработки месторождения:

I – начальная; II – основная; III – завершающая;

Б – развитие ареала на урбанизированных территориях:

I - III – этапы развития урбанизации: