2.1 Основы экологической геохимии. Биогеохимия

Экологическая геохимия является частью геохимии. Последняя, по мнению ее основателя В. И. Вернадского, изучает всю историю атомов (ионов) химических элементов Земли. Экологическая геохимия занимается изучением химических элементов только в биосфере - верхней оболочке Земли, населенной животными и растительными организмами [5]. Отличительной особенностью биосферы является связь и взаимопроникновение живых организмов и неживой (косной) материи. Все химические реакции в биосфере происходят или с участием живых организмов, или в среде, созданной под их влиянием. Это подчеркивает отличие процессов, происходящих в биосфере, от химических реакций и процессов в других оболочках Земли.

Экологическая геохимия исследует морфологические, ретроспективные и прогнозные задачи, связанные с изучением геохимических полей и геопатогенных аномалий (неоднородностей земной коры) природного и техногенного происхождения на биоту [41]. Среди этих полей выделяются литогеохимические, гидрогеохимические, сноугеохимические, биогеохимические и атмогеохимические. Объектом исследований является вещественный (минеральный) состав литосферы, миграция подвижных соединений химических элементов, их аномальных концентраций и характер воздействия на биоту с использованием методов геохимии, минералогии, петрографии, гидрогеологии и данных медико-биологических оценок состояния биоты. В практическом аспекте такие исследования подразумевают тесное сотрудничество экологов-геологов с медиками и санитарной службой, так как оценка аномалий должна проводиться с медико-санитарных позиций.

Перед экологической геохимией стоит задача исследования следующих направлений [43]: 1) разработка способов снижения уровня загрязнения природной среды; 2) совершенствование технологических процессов переработки сырья, утилизации отходов, очистки газовых выбросов и сточных вод; 3) разработка способов управления техногенезом; 4) прогнозирование поведения загрязняющих веществ с учетом природных и антропогенных факторов. Поэтому развитие экологической геохимии происходит во взаимодействии с другими научными дисциплинами (геохимия, география, биохимия, аналитическая химия, экология и др.) с возникновением специальных разделов: геохимия окружающей среды, геохимия ландшафта, геохимия техногенеза, инженерная геохимия, геохимическая экология.

Воздействие на природную среду различных факторов в истории Земли постоянно и постепенно изменялось. Первоначальный состав атмосферы был сходен с составом газообразных соединений вулканической деятельности (80 % водяных паров, 10 % диоксида углерода, 5-7 % сероводорода, азота, оксида углерода, следы метана, хлороводорода, благородных газов и др.). С появлением свободного кислорода (до 23 %) стало возможным окисление и разрушение энергетически богатых субстратов, появились эукариоты, что привело к возникновению дыхания и бурному развитию новых форм и видов живых организмов. Таким образом, для определенного этапа в эволюции атмосферы возникали одни экологические проблемы и исчезали другие. Естественные изменения происходили медленно, и живые организмы имели возможность генетически приспособиться к изменениям окружающей среды. Антропогенное же вторжение в природу не всегда позволяет адаптироваться, так как резкие изменения происходят за несколько десятилетий. В природной среде для утилизации отходов постепенно вырабатывались различные биохимические, геохимические, физические и механические процессы, которые поддерживали природную среду в оптимальном санитарно-гигиеническом состоянии. При антропогенных и техногенных изменениях геосред воздействуют разнообразные нейтральные или высокотоксичные соединения, с утилизацией которых не справляются природные процессы, что приводит к созданию опасных условий для живых организмов.

Для управления динамически равновесным состоянием природной среды в условиях техногенеза необходимы знания химических механизмов взаимодействия между человеком, средой обитания и отдельными геологическими подсистемами-средами (почвы, донные осадки, литосфера, подземная гидросфера и т. п.). Биологическими показателями полноценности среды обитания служат видовое разнообразие и биологическая продуктивность экосистемы.

В земной коре встречаются участки с резко повышенными содержаниями определенных химических элементов, находящихся, как правило, в минеральной форме и реже в виде растворов и газовых смесей. Это месторождения полезных ископаемых площадью обычно до 100 км2, которые представляют скопления химических элементов, т. е. крупные природные геохимические аномалии. Последние из-за довольно высокой концентрации отдельных химических элементов могут оказывать весьма существенное влияние на растительные и животные организмы. Например, именно в районах месторождений выявлены растения-индикаторы высокой концентрации определенных элементов в окружающей их среде. Над месторождениями часто выявляются локальные и региональные физиологические и морфологические изменения растений и животного мира. Из-за небольших размеров месторождения не могли оказать воздействия в глобальном масштабе на развитие биоты на Земле в прошлом и, по-видимому, не смогут влиять на данный процесс в настоящем и в будущем.

Процессы выветривания и разрушения месторождений полезных ископаемых приводят к формированию над ними вторичных геохимических полей рассеяния с зонами повышенной концентрации элементов-индикаторов. В зависимости от формы нахождения элементов-индикаторов выделяются литохимические, биогеохимические, гидрогеохимические и атмохимические поля рассеяния. Вторичные лито- и биогеохимические поля образуются над месторождениями нефти и газа, находящимися на глубинах несколько километров, и над рудоносными структурами, расположенными на глубине до 1 км. Поля рассеяния представляют собой, в отличие от месторождений полезных ископаемых, гораздо более крупные по площади аномалии с относительно невысоким содержанием элементов-индикаторов. Влияние таких аномалий на развитие организмов практически не изучено [5].

Довольно часто в породах, почвах, растениях, водах, атмосфере ряд химических элементов накапливается совместно, что может свидетельствовать об общности условий миграции и концентрации в геосредах. В тех случаях, когда на концентрацию определенных элементов решающее влияние оказывают сходные внутренние факторы, ассоциации элементов с повышенной концентрацией сохраняются в широком диапазоне различных геологических и ландшафтно-геохимических условий [5]. Так, устойчивые ассоциации U—Pb—He, Th—Pb—He, K—Ar связаны с радиоактивным распадом. Если же основное влияние оказывают внешние факторы, то совместное нахождение элементов характеризует определенные условия. Например, ассоциация Au—Cu—As—Pb—Zn—Fe типична для золотосульфидных руд, а при их выветривании могут возникнуть новые ассоциации Au—As—Fe и Cu—As—Zn—Au—Fe.

Ассоциации химических элементов в почвах на месторождениях нефти и газа, возникают из-за того, что в почвы периодически поступают газообразные продукты от углеводородных залежей [29]. К ним в первую очередь относятся сами углеводороды, водород, углекислый газ, инертные газы. Их бактериальное разложение, сопровождающееся различными химическими реакциями, приводит к формированию в почвах над месторождениями многочисленных и разнообразных геохимических барьеров (см. далее). Происходящие на таких участках окислительно-восстановительные реакции с участием бактерий, разлагающих углеводороды, могут увеличить подвижность восстанавливающихся элементов переменной валентности, которые концентрируются по периферии месторождений. В результате в почве образуются аномалии Pb, Zn, Мn, Сu, Ва, Со, V, Ni, Сr, отвечающие месторождениям нефти и газа. По мнению В. А. Алексеенко [5], природные геохимические аномалии в пределах месторождений можно рассматривать как своеобразные природные полигоны-лаборатории по воздействию химических элементов на живые организмы на локальных участках, а также рассматривать месторождения как аналог антропогенного загрязнения.

Важным разделом экологической геохимии является биогеохимия, основателем которой является академик В. И. Вернадский. Биогеохимия рассматривает химический состав различных организмов и его изменения, связанные с меняющимися условиями существования этих организмов. Если исходить из того, что жизнь как химический и геохимический процесс реализуется в форме обмена веществ между организмами и средой их обитания, то к биогеохимическим процессам следует отнести любые формы прямого и опосредованного химического взаимодействия организмов с абиотической средой. При этом в случае опосредованного взаимодействия изучаемое биогеохимией пространство может быть значительно шире биосферы. Связанная с деятельностью живых организмов биогенная миграция химических элементов протекает как в самих организмах, так и вне их, поэтому объектами биогеохимии являются и биота, и окружающая абиотическая среда. Такое понимание биогеохимии как науки, изучающей биогенную миграцию химических элементов в биосфере, наиболее распространено.

В основе биогеохимии лежит концепция биогеохимических циклов, которые представляют собой наиболее полное выражение биогенной миграции и вообще способ существования жизни на Земле. В. И. Вернадский наметил три основные линии биогеохимических исследований: 1) биологическую - познание явлений жизни, 2) геологическую - познание среды жизни и 3) прикладную - изучение биогеохимической роли человечества. Особо В. И. Вернадский подчеркивал единство элементарного состава живых организмов и неживой природы и основную активную роль живого вещества (совокупность всех живых организмов) в биосфере, которая не может даже быть сравнима по своей интенсивности и направленности во времени ни с какой геологической силой.

Живое вещество (по А. В. Лапо) обладает рядом специфических особенностей.

• Огромнейшая свободная энергия. В неорганическом мире сопоставимыми с живым веществом могут быть только незастывшие лавовые потоки, но последние, очень быстро остывая, теряют энергию.

• Скорость протекания химических реакций в живом веществе в тысячи и миллионы раз выше, чем в неживом. Отсюда, незначительное по массе и энергии живое вещество может вызвать переработку огромных объемов вещества.

• Для живой природы характерно гораздо бóльшее морфологическое и химическое разнообразие, чем для косной природы. Так, размеры вирусов в миллиарды раз меньше размеров слона или кита, а химический состав живого вещества определяют более 2 миллионов различных органических соединений, в то время как количество природных минералов составляет чуть более 4 700.

• Тела живых организмов могут состоять из веществ, находящихся одновременно в твердом, жидком и газообразном состояниях и представлять при этом единое целое.

• Живое вещество генетически связано с организмами прошлых геологических эпох. Со сменой поколений идет и эволюция живого вещества: данный процесс особенно проявлен для высших организмов, а примитивные организмы более консервативны.

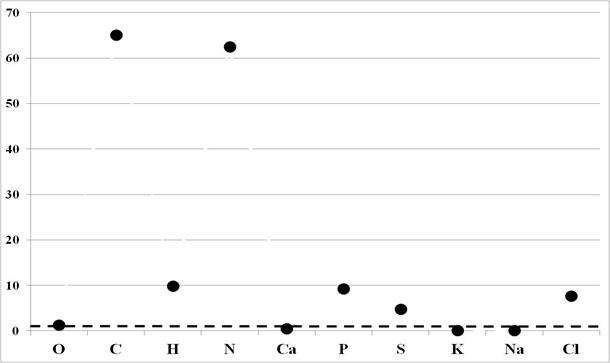

Более 90 % химического состава клеток живых организмов определяется 4 элементами: С, Н, О, N, которые определяют состав, структуру и главные свойства белков, ферментов и других составных частей живой клетки, входят в структуру ряда специфических белков и т. п. 9 % массы растений, животных и человека состоит из Na, Cl, Р, Са, Mg, К, S, которые необходимы в процессе обмена углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот. Особый интерес представляет накопление химических элементов в организме человека. Содержания главных (структурообразующих) элементов в организме человека значительно превосходят их содержание в земной коре, т. е. кларк элемента (рис. 7).

Рис. 7 Коэффициент концентрации главных элементов

в организме человека

Пунктирная линия – кларк элемента

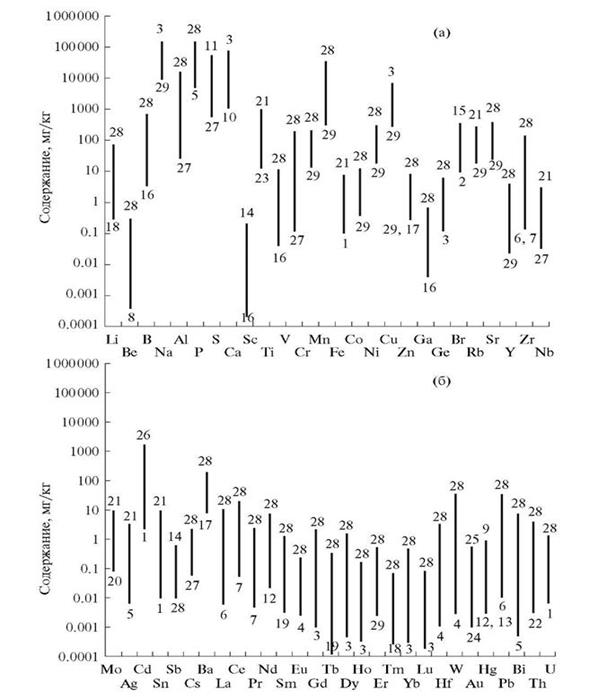

Рис. 8. Распространенность химических элементов в золе органов и тканей человека по их минимально и максимально встречающимся значениям (Рихванов и др. 2011)

Цифры на графике соответствуют органу и ткани человека: 1 – ж. головной мозг, 2 – м. головной мозг, 3 – ж. пищевод,4 – м. толстый кишечник, 5 – ж. тонкий кишечник, 6 – ж. 12_перстная кишка, 7 – м. 12_перстная кишка, 8 – ж. желудок, 9 – ж. печень, 10 – м. печень, 11 – ж. трахея, 12 – ж. бронхи, 13 – м. бронхи, 14 – м. легкие, 15 – ж. аорта, 16 – м. аорта, 17 – ж. полая вена, , 18 – ж. щитовидная железа, 19 – м. щитовидная железа, 20 – м. поджелудочная железа, 21 – ж. надпочечники, 22 – ж. кожа, 23 – ж. скелетная мускулатура, 24 – м. скелетная мускулатура, 25 – м. мочевой пузырь, 26 – ж. почка, 27 – ж. молочная железа, 28 – ж. яичник, 29 – ж. матка; (ж –женщина, м – мужчина).

Важную роль в обмене веществ в живом организме выполняют микроэлементы (Mn, Cu, Zn, Ni, Co, J, F, Mo, As и др.), составляющие около 1 % его массы. Каждый из микроэлементов содержатся в организме в количестве 10-3-10-12 % (рис. 8). Обращает на себя внимание тот факт, что ряд элементов (Na, Р, S, Ni, Си, Zn, Rb, Sr, Ba, Cs, Br и др.) имеют сравнительно узкий диапазон колебаний в уровнях их накопления, что может свидетельствовать об их постоянном и сравнительно равномерном нахождении в органах и тканях человека, по-видимому, играющих определяющую физиологическую роль в их функционировании. В то же время, существует группа элементов с чрезвычайно высокими диапазонами их содержаний: Be, Cr, Sc, Zr, Cd, La, W, Bi, Th и др. Роль данных элементов в функционировании живого вещества является еще совсем слабо изученной. Возможно, что уровень накопления их в живом веществе, определяется факторами среды обитания.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из более 6 миллионов известных химических соединений практически используются до 500 тысяч. Из них около 40 тыс. обладают вредными для человека свойствами, а 12 тыс. являются токсичными. Экологические исследования химического загрязнения биосферы охватывают все те ситуации, которые изменяют отношения между организмами и средой, ухудшают условия существования животных, растений и человека, формируют эколого-геохимические условия.

В настоящее время установлено, что поступившие в организм химические элементы оказывают заметное влияние на различные биохимические и биофизические процессы, а их недостаток или избыток приводит к развитию микроэлементозов у растений, животных и человека (табл. 1). Нарушение метаболизма микроэлементов приводит к нарушению равновесия и формированию патологических заболеваний у людей и животных [2]. Так, избыток или недостаток физиологически важных элементов вызывают многие болезни: кариес, фтороз, болезнь щитовидной железы и др. Тем не менее, исследования по этому вопросу весьма ограничены и касаются, как правило, одного или нескольких микроэлементов.

Сегодня достаточно информации о воздействии на здоровье населения отдельных природных и техногенных факторов, но недостаточно разработаны критерии оценки эколого-геохимической и гигиенической ситуации, нет единых методологических подходов к оценке здоровья населения, изучению элементного состава органов и тканей человека при диагностике патологий и мониторинге территорий, слабо исследована трансформация и взаимодействие химических соединений, пока нет высокоэффективных способов очищения природной среды от загрязнителей

Таблица 1. Важнейшие заболевания у человека и сельскохозяйственных животных, связанные с дефицитом или избытком микроэлементов,

по [2] с сокращениями

| Микро-элемент | Заболевания, связанные с дефицитом микроэлемента | Заболевания, связанные с избытком микроэлемента |

| Железо | Анемия. Низкий иммунитет. Миокардиопатия. Ринит. Гастрит. Атония скелетных мышц. | Гемохроматоз. Сидероз поджелудочной железы. Бронзовый диабет. |

| Медь | Цирроз печени. Медьдефицитные заболевания костного скелета и суставов, анемии. | Медная лихорадка. Пневмокониоз. |

| Цинк | Врожденные пороки развития плода и новорожденных. Карликовость. Дерматит. | Отравления цинксодержащими соединениями. |

| Марганец | Диабет. Гипохолестеринемия. У коров – снижение оплодотворяемости, пониженная упитанность, повышенная смертность телят. | Манганозы – избыточное поступление марганца в организм. Синдром Паркинсона. Психические нарушения. |

| Хром | Повышение инсулина и холестерина в крови, увеличение атеросклеротических бляшек в аорте, снижение оплодотворяющей способности | Хромовый дерматит, изъязвление слизистой оболочки носа. Хромовый гепатоз. |

| Селен | Дефицит эритроцитов, тромбоцитов в крови. Дистрофия. Кистозный фиброз поджелудочной железы. Инфаркт миокарда. | Селеноз с дерматитом, повреждением эмали зубов, анемиями и нервными расстройствами. Увеличение селезенки. Дегенерация печени. |

и нейтрализации токсических соединений [43]. Эти вопросы должны быть приоритетными направлениями исследований в экологической геохимии и в медицинской геологии.

В. И. Вернадский ввел представление о биогенной миграции атомов - переходе химических элементов из неживой природы в живую и обратно, т. е. о биологическом круговороте. Закон биогенной миграции атомов В. И. Вернадского гласит: «миграция химических элементов в биосфере происходит при непосредственном участии живого вещества, или же она протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом, существовавшим и существующим в биосфере со времени ее образования».

Для живых организмов характерны две формы движения: пассивная, определяемая их размножением (характерна для всех организмов) и активная, осуществляемая за счет направленного перемещения (характерна для животных). Особенностью пассивного движения организмов является стремление заполнить большинство пространства. В. И. Вернадский назвал этот процесс давлением жизни. Его сила (т. е. скорость размножения) в целом обратно пропорциональна размерам организмов. Очень большим давлением обладают бактерии, вирусы, грибы. У отдельных видов бактерий новое пополнение образуется через 22-23 мин. При отсутствии преград к размножению они за сутки заняли бы всю поверхность Земли. Рассмотренной особенностью пассивного движения организмов объясняется быстрое распространение эпидемий, вызываемых бактериями и вирусами. В этих же условиях гриб-дождевик (каждый экземпляр дает около 7,5 млрд. спор) уже во втором поколении имел бы объем, в 800 раз превышающий размеры нашей планеты. Слонам же для заселения поверхности Земли потребуется более 1000 лет. С саморазмножением организмов связана колоссальная скорость миграции атомов, и оно представляет, таким образом, мощный геохимический процесс.

Через живые организмы проходят все химические элементы периодической системы. Кроме того, живые организмы способны перерабатывать и разлагать отбросы и отходы, устранять их вредное воздействие на жизнь. Один из основоположников биогеохимической экологии В. В. Ковальский указывал, что «живое вещество поглощает атомы из оболочек, биосферы (литосферы, гидросферы, атмосферы), включает их в процессы биогенной миграции, в процессы рассеивания и концентрации, перемещает массы их в биосфере. Живое вещество изменяет формы их химических соединений, включает в новые и этим оказывает значительное влияние на жизнедеятельность организмов (например, синтез ферментов, гормонов и других активных веществ) и изменение химических свойств среды жизни (состав атмосферы, содержание микроэлементов в осадочных породах, почвах, водах)».

Одним из важнейших показателей комфортности существования и выживания животных и растений является характеристика окружающей среды проживания животных или произрастания растений. Одна из основных задач экологической геохимии - химическая оценка условий существования организмов. В природе химические элементы распределяются неравномерно. Поэтому А. П. Виноградов разработал учение о биогеохимических провинциях и влиянии особенностей химического состава почвы, воды на живые организмы, с одной стороны, и продуктов питания на состояние здоровья человека, с другой. Эти положения актуальны не только в экологической геохимии, но и в гигиене, медицинской географии, социологии.

В экологической геохимии особое внимание уделяется формам нахождения мигрирующих элементов, так как часто от этого зависит доступность химических элементов организмам. Основной особенностью миграции химических элементов в биосфере можно считать наличие ее биогенной формы. Она определяет биологический круговорот элементов, процессы фотосинтеза и обуславливаемое ими накопление свободного кислорода в атмосфере и гидросфере. В результате создается окислительная кислородная обстановка. Разложение организмов, наоборот, приводит к поглощению свободного кислорода и формированию в пределах биосферы восстановительных обстановок (глеевой и сероводородной). Отсюда, любое перемещение химических элементов происходит при непосредственном участии живого вещества или в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом. Ходом биологического круговорота химических элементов в земной коре обуславливается своеобразная вертикальная зональность окислительно-восстановительных обстановок, которая относится к важнейшим геохимическим характеристикам биосферы. Так, окислительная обстановка в почвах ландшафтов суши часто с глубиной сменяется глеевой и, как правило, резко восстановительной в подземных водах. А. И. Перельман вывел следующее правило: геохимическая работа живого вещества создала преобладание резко окислительной обстановки на земной поверхности, сменяющейся с глубиной на восстановительную.

Люди сами относятся к живым организмам и их жизнь, как и жизнь всех организмов, ограничивается многими внешними условиями, характерными для биосферы. Однако существование людей невозможно без взаимосвязи и между собою, и с другими организмами. Чисто биологические особенности такой связи обычны для всех организмов и в этом смысле не отличаются от взаимосвязей, изучаемых в экологии животных. Но в отличие от других животных жизнедеятельность людей включает в себя и так называемые техногенные процессы. Техногенез создает совершенно новые условия поступления элементов в больших дозах, что приводит к острой интоксикации, например, при поступлении As, Tl, Hg. Согласно принципу Ле Шателье-Брауна «при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется». Например, под воздействием техногенеза происходит постепенное искажение биогеохимических циклов химических элементов, изменяется перемещение атомов, уменьшается разнообразие живого вещества планеты. Лишь некоторый запас прочности у живой природы позволяет на современном этапе сохранять свой облик до определенного искажения биогеохимических циклов атомов.

В последние десятилетия началось глобальное техногенное изменение условий существования организмов. Но в еще большей мере изменяются условия существования живых существ за счет техногенного изменения ландшафтно-геохимической обстановки. Для живых организмов к числу важнейших последствий рассматриваемого изменения относится невозможность существования определенных видов в изменившихся условиях. При этом данные виды либо погибают, либо начинается процесс их существенного изменения — мутация. Наиболее высокоорганизованные виды погибают скорее, а менее организованные, включая вирусы и бактерии, часто изменяясь, приспосабливаются к новым условиям. При этом, например, бактерии выполняют целый ряд специфических биогеохимических функций [5].

Углекислотная — бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют в окружающую среду углекислый газ. Особенно велико в этом значение почвенных бактерий, за счет которых в почвенных газах содержание СО2 намного больше, чем в атмосферных. Растворяясь в воде, СО2 влияет также на ее рН и образование ряда комплексных соединений.

Углеводородная — бактериальное разложение органических остатков может приводить к образованию углеводородных соединений.

Сероводородная — ряд сульфатредуцирующих бактерий, отнимая при окислении органики кислород у сульфатов, выделяет сероводород. Этот процесс часто приводит к образованию промышленных концентраций сульфидов.

Водородная — разложение некоторыми бактериями органического вещества сопровождается образованием атомарного водорода. Последний является чрезвычайно активным агентом, приводящим, в частности, к восстановлению сульфатов при жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий.

Азотная — при микробиологическом разложении азотсодержащего белкового вещества идет образование аммиака, накапливающегося в атмосфере и гидросфере. В природных условиях выделяющийся аммиак либо улетучивается в атмосферу, либо растворяется в воде. Взаимодействуя с кислотами, он образует обычно хорошо растворимые соли аммония. В большинстве из них довольно высок процент хорошо усвояемого растениями азота, и они являются удобрениями.