Экологическая геология, геоэкология и геология окружающей среды

В истории развития геологии четко обособились три этапа, связанных с решением экологических проблем человечеством [41].

Первый этап ( созерцательный). Геологи, за исключением гидрогеологов и инженеров-геологов, считали, что экологические проблемы - это сфера деятельности и изучения исключительно медико-биологических наук. Даже инженеры-геологи занимались этими проблемами опосредованно, решая, главным образом, вопросы геологического обоснования создания и надежного, безаварийного функционирования инженерных сооружений и схем инженерной защиты сооружений, объектов и территорий.

Второй этап (семидесятые - первая половина восьмидесятых годов прошлого века) - период признания огромной роли техногенного воздействия на литосферу и биоту и становления представлений о геологической среде, геологии окружающей среды. Представители инженерной геологии, гидрогеологии, геохимии и геокриологии начали разработку теоретических и практических геологических вопросов, направленных на решение проблем окружающей среды.

Третий этап начался с широкомасштабного выполнения «геоэкологических» исследований представителями многих геологических наук. Это привело к формированию новых научных направлений в геологии, связанных с решением прикладных и теоретических экологических задач: экологическая геохимия, экологическая геофизика, экологическая гидрогеология и др. Однако скоро стало ясно, что эти исследования, направленные, главным образом, на оценку изменения верхних горизонтов литосферы под влиянием техногенеза, не отвечают в полном объеме содержанию задачи геологического обоснования устойчивого функционирования экосистем. Поэтому многообразие экологических направлений в геологии сконцентрировалось в крупное современное направление — экологическую геологию (геоэкологию, экогеологию, геологию окружающей среды), совместно изучающую приповерхностные геосферы Земли и хозяйственную деятельность человечества. Становление ее в системе геологических наук насчитывает более четверти века и с появлением экологической геологии начался новый этап в изучении литосферы науками геологического цикла, принципиально отличающийся по своей ориентации от традиционных геологических наук.

Во второй половине XX века произошла экологизация многих естественных (включая и геологию) и социальных наук. Отчетливо сформировался целый ряд различных по объему и направленности экологически ориентированных разделов традиционных геологических наук (экологическая минералогия, экологическая геохимия, экологическая геофизика, экологическая гидрогеология и др.) и новых направлений. Последние возникли, когда стало понятно, что каждый из таких экологизированных разделов геологии не способен самостоятельно решить в полном объеме задачу геологического обоснования устойчивого функционирования экосистем.

Конструирование единой науки и единого подхода к интерпретации полученных многочисленных данных о воздействии окружающей среды на человека и, наоборот, о воздействии человека на окружающую среду стало возможно на путях познания причин и факторов развития техносферы как единой концепции функционирования природной и антропогенной среды, относящихся к базисным технологиям наук о Земле и окружающей среде. На всех уровнях исследования природы и взаимоотношения человека с нею необходимы единая идеология и единый методологический аппарат выявления факторов развития техногенеза, путей и способов сбора информации о положительных и отрицательных сторонах техногенного процесса для будущего всего человечества. Наиболее оптимальный вариант представления объективной информации о техногенных процессах (искусственных и природных) заложен в единении наук о земле и окружающей среде. Каждая из отдельных наук, изучающих природу, процессы, структуру и состав техносферы, раскрывает фактор и причину развития техногенеза в рамках своей науки и метода. Сбор, обработка и компьютерный анализ информации о техногенезе могут быть осуществлены через комплексные экологические исследования. Разнообразные подходы к совместному использованию геологии и экологии в решении теоретических и прикладных задач, которые постепенно оформились в три междисциплинарные (интегральных) направления: геология окружающей среды (Environmental Geology), экологическая геология (экогеология) и геоэкология (геологическая экология). Пути их становления часто пересекались, но по современным представлениям они достаточно самостоятельны, хотя некоторые исследователи продолжают их отождествлять из-за общих геологических корней.

Термин «экологическая геология» впервые был использован Е. А. Козловским, А. И. Жамойдой и В. Б. Кушевым (1984), определившими ее как принципиально новое направление геологических наук, задачей которого является сохранение природной среды на основе специального изучения геологических процессов, связанных с развитием биосферы и техногенного воздействия человека на природу, включая рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, в том числе сохранение их в недрах (особенно энергетического сырья). Второй раз термин «экологическая геология» появился в геологической литературе в 1992 г. Н. И. Плотников, А. А. Карцев и И. И. Рогинец под термином «экологическая геология» предложили понимать «комплексную и очень сложную по содержанию науку, охватывающую геологические аспекты (гидрогеологические, инженерно-геологические, геохимические, геокриологические и др.) общей проблемы охраны биосферы и, прежде всего, человека от негативного влияния техногенеза». В. Т. Трофимов и Д. Г. Зилинг дали следующее определение [41]. Экологическая геология - новое направление геологических наук, изучающее экологические функции литосферы, закономерности их формирования и пространственно-временного изменения под влиянием природных и техногенных причин в связи с жизнью и деятельностью биоты и человека. В такой трактовке экологическая геология является, с одной стороны, новым научным направлением в геологии, а с другой стороны - составной частью геоэкологии, которая также включает в свою структуру экологическое почвоведение и экологическую географию. Синонимом экологической геологии в конце прошлого века считались геоэкология и охрана геологической среды. Экологическая геология зародилась на стыке геологии и биологии и изучает воздействие «неживого» (косного) вещества в виде компонентов литосферы, в том числе техногенно-измененных, на «живое» вещество (биота, включая человека). Как следствие предметное поле экологической геологии формируется на пересечении предметных полей биологии и геологии.

Таким образом, можно дать следующее определение экологической геологии – это научное направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов литосферы как среды существования биоты и жизнедеятельности человека.

Объект исследования экологической геологии - это литосфера со всеми ее компонентами, в прикладном плане - ее приповерхностная часть, расположенная в зоне возможного природного и техногенного воздействия. Она исследуется как многокомпонентная динамическая система, включающая породы, подземные воды и газы, и влияющая на существование и развитие биоты, в том числе и человеческого сообщества. При таком определении объекта экологическая геология исследует системы «литосфера - биота», «техногенно-измененная литосфера - биота», либо «литосфера - инженерное сооружение - биота», прямые и обратные связи между абиотическими и биотическими подсистемами, а, в конечном счете, взаимодействие литосферы и живого.

Все эти названные системы с содержательной точки зрения являются системами эколого-геологическими. Главное их отличие - наличие живого и неживого компонентов. Биота как живое живет и функционирует в литосфере или непосредственно на ее поверхности. С практических позиций нижняя граница этих систем не является стабильной. Для природно-технических эколого-геологических систем она большинством исследователей проводится на глубинах от первых сотен метров до 12 км и соответствует глубине проникновения в литосферу техногенного воздействия. Верхняя граница объекта исследования экологической геологии пока неодназначна, т. к. в понятие геологическая среда многие исследователи включают не только породы, но также почвы, поверхностные воды и биоту.

Предмет исследования экологической геологии - знания (система данных) об экологических функциях (свойствах) литосферы. При этом рассматриваются функциональные связи в системе «литосфера - биота» или «природно-техническая система - биота».

Основные задачи экологической геологии:

- изучение изменений приповерхностных частей литосферы под влиянием природных и техногенных катастрофических (быстрых) и эволюционных (медленных) процессов и оценка их экологических последствий;

- создание методов оценки экологической устойчивости литосферы и способов сохранения ее экологических функций;

- медико-биологическое и социально-экологическое обеспечение деятельности людей, связанное с геологической средой и геофизическими процессами.

По мнению большинства ученых, экологическая геология является составной частью геоэкологии, которая формируется на стыке геологии, географии, почвоведения, биологии и социологии и относится к классической междисциплинарной науке. Термин «геоэкология» введен немецким ученым К. Троллем в 1939 г. и ознаменовал собой возникновение нового научного направления в естественных науках. В настоящее время геоэкология рассматривается как междисциплинарное направление. Она изучает состав, структуру, закономерности функционирования и эволюции естественных и антропогенно-измененных экосистем высокого уровня организации. Несмотря на достаточно широкое распространение термина «геоэкология», понятийная и концептуальная основы этой науки находятся все еще в стадии становления. Поэтому существует довольно много споров относительно самого термина «геоэкология», структуры этой науки, объекта и предмета ее исследований, ее роли в устойчивом развитии общества.

Содержание понятия «геология окружающей среды», которое преимущественно применяется в англоязычных странах, является неопределенным. Она исследует проблемы взаимоотношения социума и окружающей среды, т. е. относится к сугубо антропоцентрической области знаний.

Обобщая вышеприведенное, можно констатировать (Трофимов, 2008), что геология окружающей среды по содержанию представляет набор сведений, полученных традиционными геологическими науками, не имеет специально разработанной понятийной базы, является антропоцентрически ориентированной наукой, в отличие от экологической геологии, которая ориентирована биоцентрически и шире по объему. Геоэкология является междисциплинарной наукой, изучающей влияние всех абиотических сфер на живое.

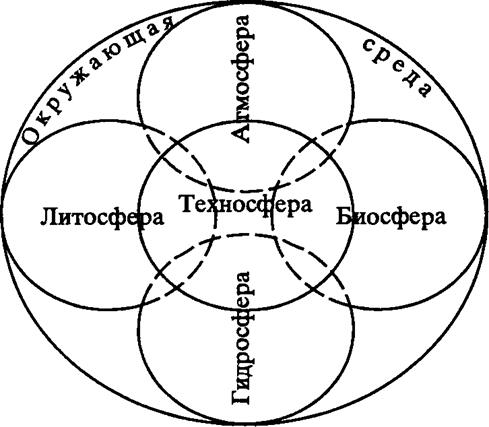

Сегодня развивается обширный комплекс исследований взаимного воздействия человеческого общества и окружающей среды (рис. 5). Компоненты окружающей среды объединяются в следующие группы: литосфера (включает геолитосферу (земля, недра) и педосферу (почвы)); гидросфера (включает поверхностную и подземную гидросферы);

Рис. 5. Структура окружающей среды [8]

атмосфера (включает атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство); биосфера (включает растительный (флора) и животный (фауна) мир и иные организмы); техносфера (включает природно-антропогенные и антропогенные объекты).

Возникло мнение, что человек вполне овладел материальной составляющей геосфер земли и процессами, происходящими на границах этих геосфер, «заставил» антропогенную природу (техносферу) работать на общество, но тем самым он вызвал ответную реакцию искусственной среды на это воздействие. На человека стали оказывать влияние две силы: природные (стихии и процессы - вулканы, землетрясения, цунами, оползни, обвалы, сели, наводнения и др.) и техногенные (аварии на транспорте, на нефте-, газопроводах, предприятиях, зараженность почв, воды, воздуха металлом, мусором, ядохимикатами и др.). Значительное внимание стали уделять познанию влияния природных факторов и условий на состояние и развитие человеческого общества, а в связи с резко возросшей технической вооруженностью общества определяющие позиции приобрели исследования воздействия человека на окружающую среду. Эти два направления в исследовании взаимосвязи человека и окружающей среды: влияние техносферы (природной и искусственной) на человека и воздействие человека (технические системы) на окружающую среду рассматриваются в тесной взаимосвязи. Следует признать тревогу многих исследователей о большой мощности технических систем и процессов, иногда преобладающих над природными. Техническая составляющая взаимодействия общества и природы была введена в методологический аппарат практически всех экологических и геоэкологических исследований и направлений в учении об окружающей среде и месте в ней человека (экология человека). Учет естественных факторов развития техногенеза (геологические и географические) совместно с социальными факторами (хозяйственная деятельность человеческого общества) позволит дать полную «техногенную» картину окружающей среды и влияние ее на общество (положительное и отрицательное). Взаимная связь между человеком и окружающей средой определяется не столько тем, что человек является составной частью природы, а скорее тем, что антропогенная составляющая техносферы стала присутствовать практически во всех геологических и географических дисциплинах. Эта связь устанавливается многочисленными видами мониторинга на всех уровнях: локальном (местный), региональном и глобальном (планетарный). В зависимости от результатов мониторингов принимают ответные меры: устройство защитных сооружений, ликвидация техногенных аварий, создание разнообразных служб, резервов питания и питьевой воды, создание средств индивидуальной и коллективной защиты от химического и радиационного заражения и т. п. Природа взаимодействует с окружающей средой по новым (техногенным) законам. Эти законы взаимодействия техноприродных систем с окружающей средой, очевидно, предстоит еще изучить, но географические и геологические факторы развития техногенеза вполне контролируемые и прогнозируемые на перспективу.

В настоящее время проводятся специальные, основанные на экологических методах, геохимические и геофизические исследования, осуществляются литомониторинг и эколого-геологические исследования в городах, на разрабатываемых месторождениях полезных ископаемых. В рамках гидрогеологии развивается экологическая гидрогеология (гидроэкология), изучающая с экологических позиций значение подземных вод в сохранении и развитии биосферы.

1.3 Трансформация экологических функций литосферы при техногенезе. О бразование техносферы

В начале подраздела приведем выдержку из отчета «Предостережение человечеству от ученых мира» (1992): «Человечество и природа находятся в состоянии конфликта. Человеческая деятельность наносит глубокий и часто непоправимый вред окружающей среде и ключевым ресурсам. Если не взять это под контроль, под ударом окажутся и будущее человечества, и места обитания животных и растений. Мир изменится, в нем уже не будет жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Если мы хотим избежать мирового кризиса, необходимо принимать срочные меры».

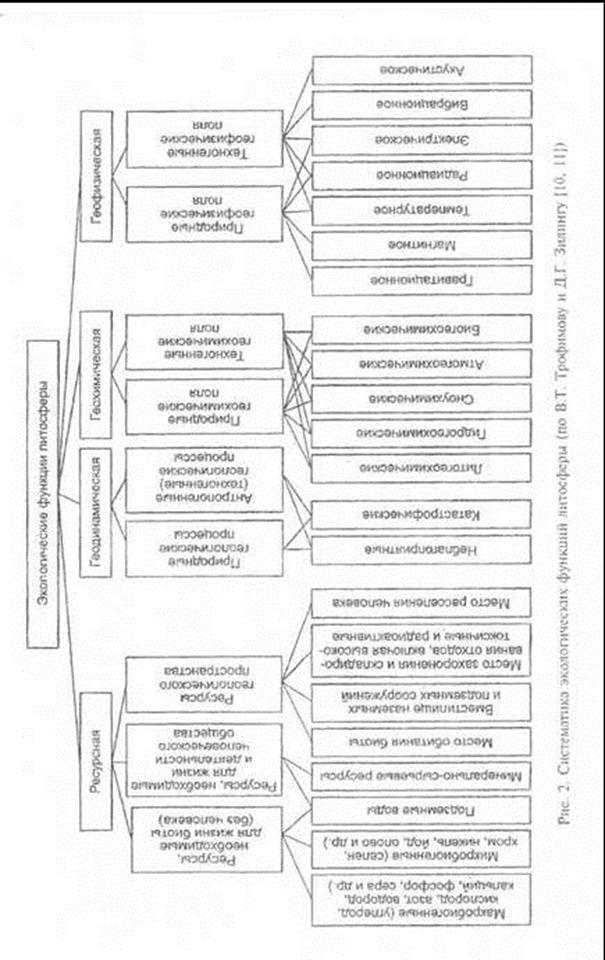

Под экологическими функциями литосферы понимаются такие ее свойства, благодаря которым в биосфере поддерживаются условия, обеспечивающие жизнедеятельность всей совокупности живых организмов, включая человека (Прозоров, 2002). Изучение экологических функций литосферы имеет важное значение для понимания и определения возможностей литосферы в саморегулировании экосистем, а также для выработки стратегии человека, согласованной со стратегией природы. Если жизненные потребности биоты в целом определяются неизменными долговременными (тысячелетия) природными законами, то потребности человеческого сообщества могут многократно возрастать за период жизни всего одного поколения, не согласуясь с естественными закономерностями. Человек берет у природы для своих все возрастающих потребностей многие ресурсы Земли, нанося природной среде часто не всегда оправданный и восполнимый экологический ущерб. По мнению В. Т. Трофимова и Д. Г. Зилинга, все многообразие зависимостей между природной и техногенно-преобразованной литосферой и биотой можно свести к четырем экологическим функциям: ресурсной, геодинамической, геофизической и

геохимической (рис. 6). Каждая из этих функций, в сою очередь, обусловлена проявлением многочисленных категорий экологических свойств литосферы.

Общие закономерности трансформации экологических функций литосферы могут быть сформулированы в виде следующих положений (Трофимов, 2011):

а) их трансформация, или изменение в пространстве и времени, - закономерный процесс, один из этапов их развития в ходе эволюции Земли, включающей период техногенеза;

б) трансформацию претерпели все экологические функции литосферы, причем наиболее резко это выражено в отношении ресурсной и геохимической функций;

в) формирование и трансформация эколого-геологических условий на современном этапе определяются природными региональными геологическими, ландшафтными и техногенными факторами, причем первые их них являются определяющими;

г) техногенное воздействие обусловливает локальную, местами региональную, очень быструю трансформацию ранее сформировавшихся эколого-геологических условий, а часто - формирование техногенных аномалий - принципиально новое явление в истории развития эколого-геологических условий; эти аномалии являются новым явлением по месту образования, интенсивности проявления и характеру воздействия на биоту;

д) трансформация эколого-геологических условий на этапе техногенеза привела к усложнению полей их пространственного распределения, особенно в промышленных и горнодобывающих районах и на территориях мегаполисов, и связана с развитием техногенных загрязнений физической, химической и биологической природы.

Техногенное влияние, оказываемое человеческим сообществом на геологическое пространство, определяет необходимость дополнительного исследования социальной (или техногенной) формы материи. Техногенез является процессом изменения геологического пространства под воздействием производственной деятельности человека, который можно сопоставить по времени с локализованным в пространстве гипергенезом [37]. Он относится к ведущим современным геологическим процессам, так как преобразует природные системы планетарного уровня: атмо-, гидро-, био- и литосферы. При этом природная и техногенная системы находятся в таких взаимоотношениях, когда абсолютный приоритет интересов одной означает прекращение функционирования другой. Таким образом, техногенез приводит к образованию и развитию природно-техногенных (геотехногенных) систем, в которых природные и технические элементы объединены потоками вещества, энергии и информации. Учитывая широчайшее развитие техногенеза и вступление в антропогенный мир, актуальным объектом изучения приходится считать уже не природную среду, а техногеосистему как целостную совокупность элементов геологического пространства и продуктов техногенной и антропогенной деятельности. Техногеосистема как самоорганизующаяся система реагирует на внешние воздействия перемещением и упорядочением огромных масс горных пород, деформациями, миграцией флюидов, фазовыми, химическими и биологическими превращениями, формированием аномалий и другими явлениями. При этом масштабы производства нового вещества и энергии в техногеосистеме, а также последствия антропогенного воздействия на природную среду (отходы, катастрофы, влияние на климат и т. п.) способны нарушить устойчивость геологического пространства. Отметим, что созданные человеком искусственные технические сооружения (здания, карьеры, дороги и др.) являются таким же низкоэнтропийным продуктом эволюции, как и биологические структуры. Именно поэтому технические устройства, выполняющие функции и несущие информацию, сращиваются с природными (биологическими, косными) носителями функций и информации, замещают их, а в будущем могут и полностью заменить.

Геологические процессы, развивающиеся под воздействием инженерной и хозяйственной деятельности человека, называются техногенными. Они развиваются по тем же физическим законам, что и природные (естественные) геологические процессы, и приводят к сходным результатам: преобразованию рельефа местности, изменению состава и свойств породного массива, почв и гидрогеологических условий. Техногенные процессы отличаются от природных бóльшей интенсивностью, меньшей площадью проявления и более разнообразным характером. Техногенная активизация природных процессов приводит к появлению нарушений в литосфере, которые являются нетипичными или редко встречаются в природе. Почти вся биосфера и литосфера, в той или иной мере, стратифицированы, т. е. состоят из отдельных слоев, условия в которых существенно отличаются. Развитие техногенных процессов приводит к многочисленным нарушениям стратифицированности лито- и биосферы, т. е. их дестратификации. Последняя всегда сопровождается переносом вещества, энергии и живых организмов в пространстве. В результате на затронутых нарушением стратификации участках появляются несвойственные им химические, физические и биологические агенты, т. е. дестратификация вызывает загрязнение среды.

Примеры изменений в литосфере под действием техногенных процессов.

1. Создание крупных водохранилищ приводит к изменению напряженного состояния, гидрогеологических условий в земной коре на значительной территории.

2. Откачка больших объемов нефти, газа и воды приводит к просадкам земной поверхности и иногда к землетрясениям.

3. Создание подземных полостей приводит к разрядке полей напряжений, дренированию подземных вод и газов.

4. Взрывы при добычных и горно-строительных работах приводят к увеличению трещиноватости пород и к обрушению неустойчивых частей склонов и откосов.

5. Откачка воды из водозаборных скважин вызывает резкую активизацию суффозионных и карстовых процессов.

6. Химическое воздействие сточных вод в горном массиве вызывает изменение состава и свойств пород, кольматацию трещин и полостей, активизацию карстообразования.

7. Постоянное обводнение ранее необводненных пород приводит к нарушению водного баланса и экологического состояния геологического пространства.

8. Пересечение подземного стока коммуникационными тоннелями приводит к подтоплению и осушению территорий.

В результате многовекового хозяйствования общества в окружающей среде сформировалась оболочка - техносфера. Впервые о химической составляющей биосферы антропогенного генезиса написал А. Е. Ферсман, назвав ее техносферой, под которой он понимал совокупность геохимических, минералогических процессов, вызываемых технической (инженерной, горнотехнической, сельскохозяйственной) деятельностью человека - техногенезом. Современное понятие техносферы объединяет совокупность геохимических, минералогических процессов, обусловленных круговоротом вещества и техногенных потоков, причем техносфера здесь не уступает по объемам круговорота химических элементов природным средам.

Основной причиной образования техносферы считается нерациональное природопользование в последние столетия. Пришло время отразить место и роль техногенеза в составе биосферы и выделить ее в самостоятельную сферу, так как в развитии ее участвуют природные геолого-географические факторы и антропогенные процессы. Наряду с этим не менее актуальным стало практическое решение задач по выявлению антропогенных источников техногенеза и вопросов, связанных с освоением и функционированием техноприродных систем и комплексов. В решении поставленных задач и вопросов ведущее место принадлежит наукам геологического и географического цикла, связанных экологической направляющей, в составе других социальных и естественных дисциплин [18].

Закончим раздел словами Гете: «Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошеная, нежданная, захватывает она нас в вихре своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над ней никакой власти. Она - единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством и на все кладет какое-то нежное покрывало. Она беспрерывно думает и мыслит постоянно, но не как человек, а как природа. У нее собственный всеобъемлющий смысл. Нет числа ее детям. Ко всем она равно щедра, но у нее есть любимицы, которым много она расточает, много приносит в жертву. Великое она принимает под свой покров. Жизнь — ее лучшее изобретение; смерть для нее средство для большей жизни. Она окружает человека мраком и гонит его к свету. Всякое ее деяние благо, ибо всякое необходимо; она медлит, чтобы к ней стремились; она спешит, чтобы ею не насытились. У нее нет речей и языка, но она создает тысячи языков и сердец, которыми она говорит и чувствует… Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща. Не вырвать у нее признания в любви, не выманить у нее подарка, разве добровольно она подарит. Как она творит, так можно творить вечно».

2. ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Автономного организма вне связи

с земной корой в природе не существует

В. И. Вернадский

Жизнь и здоровье живых организмов зависят от содержания химических элементов в окружающей их среде, а организмы могут нормально развиваться только при определенных концентрациях химических элементов. По данным ВОЗ из 50 миллионов ежегодной смертности в мире 75 % обусловлены воздействием факторов техногенеза. Еще В. В. Ковальский писал: «Различия геологических и геохимических процессов приводят к географическим изменениям химического элементарного состава почв, природных вод, растительных и животных организмов, к изменчивости у них обмена веществ, появлению морфологической изменчивости, иногда — эндемических заболеваний, обострению естественного отбора, появлению новых таксономических единиц. Таким образом, геохимическая среда может приобрести значение важного фактора органической эволюции». Научно-технический прогресс вовлекает в техногенный круговорот тяжелые металлы, химические соединения, которые существуют в природе и нехарактерные для нее. Значительную часть составляют токсичные и канцерогенные соединения, вызывающие патологию у человека и животных. Поэтому познание взаимосвязи между химическими элементами и соединениями, а также влияния их на природную среду позволит оптимизировать взаимодействия человека с природой, разработать мероприятия по оптимизации среды и профилактике заболеваний, связанных с техногенными факторами. Все это послужило основой для развития в последние десятилетия экологической геохимии как составной части экологической геологии.