Введение в экологическую геологию

Становление большинства природных геосистем происходило в течение длительного времени - от первых тысяч до сотен миллионов лет. С развитием цивилизации на нашей планете появилась новая огромная геологическая сила – человечество [13]. Оно изменяет физические, химические и биологические системы ранее неизвестными способами, с более высокими скоростями и на больших территориях, чем это когда-либо раньше видела Земля. Вольно или невольно человек проводит на планете грандиозный эксперимент. Результаты его неизвестны, но уже сейчас заметно его глубокое влияние на все виды жизни на Земле.

Под влиянием техногенеза сформировались техногеосистемы, где трансформация отдельных консервативных природных элементов осуществляется в геологическом отношении практически мгновенно - от первых секунд до первых сотен лет. Развитие техногеосистемы определяется постоянными, медленными и быстрыми факторами. К первым относятся геологическое строение (тектоника, литология и др.) и, преимущественно, рельеф, к медленным факторам - неотектонические движения, климат, гидрогеологические условия, почвы, к быстрым факторам – метеорологические, гидрологические, сейсмические условия и хозяйственная деятельность человека (техногенез). Постоянные факторы определяют генетические особенности техногеосистемы, медленные факторы отвечают за тенденции, а быстрые факторы – за режим ее развития.

В скором будущем в науках о Земле, по-видимому, произойдет переход от исследований природных геологических процессов к исследованиям антропогенного и техногенного воздействий на природу, т. к. искусственные и естественные процессы в техногеосистемах выступают как единая постоянно функционирующая геологическая форма движения материи. Поэтому в настоящее время одной из главных проблем естествознания является разработка принципов и методов совместного исследования природных, техногенных и социальных систем. Интерес к данной проблеме обусловлен существующим уровнем науки и выражает две тенденции в развитии знания: его дифференциацию и интеграцию. Если прошлое столетие отражало первую из них с появлением новых направлений и отраслей знания, то в ХХI веке все сильнее проявляется вторая тенденция с возникновением синтетических направлений. Сегодня узкая специализация при изучении природной среды дополняется комплексным исследованием больших систем (космоса, Земли, биосферы, общества и т. п.), раскрывающих общие закономерности их структурно–функциональной организации с одновременным прослеживанием развития таких систем методами различных наук.

Учитывая неспособность предвидеть последствия техногенеза на окружающую среду, человечество обязано более ответственно относиться к геологическому пространству и процессам в нем. Этим определяется возможность включения человека в природу и их дальнейшее сосуществование, что требует комплексного анализа взаимодействия процессов на разных уровнях организации геологического пространства. Последнее представляет собой многоуровневую систему, развивающуюся под влиянием геологических, физических, химических, биологических, антропогенных и техногенных факторов. В подобной системе существуют прямые и обратные связи между природными и техногенными объектами в их разнообразных проявлениях. Наиболее трудной задачей здесь представляется синтез отдельных показателей системы и учет веса каждого из них при интегральной оценке экологической обстановки, которая должна основываться на системном и междисциплинарном подходах.

В настоящее время при анализе различных проблем широко используется метод изучения экологических аспектов функционирования разнообразных систем, в том числе и геологических. В последние десятилетия очень активно стали объединяться науки геологического цикла в исследовании экологической проблематики в рамках единого научного направления — экологической геологии (экогеологии). Экологизация находит свое широкое применение при анализе глобальных, региональных и локальных проблем, а экологический подход является общенаучным подходом, тесно увязывающим в единую систему различные позиции и точки зрения, позволяя тем самым приблизиться к выработке геосистемного, многоаспектного взгляда на окружающую среду. Поэтому в предлагаемом пособии рассматриваются вопросы образования техносферы. Приводится характеристика источников техногенеза, техногенных потоков в верхней части литосферы, гидросфере, педосфере, а также процесса миграции химических элементов в разных системах. Рассмотрены главные геологические факторы развития техногенеза и дана подробная характеристика месторождений полезных ископаемых как основного источника техногенеза, формирующего основные геохимические потоки в окружающей среде. Затронуты проблемы экологических кризисов, которые в последнее время перестали носить локальный характер и стали охватывать целые регионы, а иногда и весь земной шар. К природным стихиям стали «присоединяться» техногенные катастрофы, которые в большинстве случаев по масштабам и последствиям на локальном уровне значительно опаснее природных. Процесс антропогенеза в масштабах планеты грозит неуправляемостью и опасностью по своим последствиям для человеческого общества и биосферы. Отсюда, специалисты наук о Земле должны более активно участвовать в экологическом воспитании и образовании общества.

В основу пособия положен анализ значительного количества учебных и научных публикаций по экологической геологии, преимущественно, за первое десятилетие настоящего века, а также выводы из личных эколого-геологических исследований автора на территории Республики Татарстан – одного из самых промышленно-урбанизированных и наиболее изученных в геологическом отношении регионов Российской Федерации. Подобный регионализм полностью отвечает решению прикладной задачи рационального использования недр и окружающей среды в рамках административных границ отдельных субъектов, а также соответствует общепризнанной концепции устойчивого социально-экономического развития регионов и стран.

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

Истинная проблема человеческого вида

на данной стадии его эволюции состоит в том,

что он оказался неспособным в культурном отношении

идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям,

которые он сам внес в этот мир

А. Печчеи

В конце второго тысячелетия человечество стало понимать, что дальнейшему существованию биосферы Земли угрожает глобальный экологический кризис, возникший, в основном, в результате антропогенных и техногенных воздействий на природную среду. Экологическим кризисом является резкое изменение условий внешней среды в глобальном, региональном или локальном масштабе, вызывающее массовую гибель доминирующих таксонов живых организмов. На протяжении фанерозоя произошло, по меньшей мере, четыре глобальных экологических кризиса, вызванных естественными причинами; пятый (современный) глобальный экологический кризис является по своему генезису антропогенным. Ученые расходятся в оценках сроков наступления глобального экологического кризиса и по поводу его причин. Однако все едины в том, что данный кризис есть следствие развития нашего типа цивилизации, ориентированной на безудержный рост потребления, прежде всего материальных благ. Расширение и углубление современного (последние 400 лет) кризиса представляет опасность для дальнейшего существования биоты на нашей планете, т. к. резкое уменьшение ее разнообразия, связанное с антропогенными причинами, сравнимо по своим последствиям с массовым вымиранием биоты на границе палеозойской и мезозойской эр.

Чтобы человек вернулся в состояние равновесия с природой, необходимо, прежде всего, осознать место человека в биосфере, его природное предназначение. Человек не является царем природы и ее хозяином, он не управляет природой. Численность популяции человека определяют биосферные сообщества, так как биосфера обладает мощными механизмами регуляции. В осознании своего места в биосфере как раз и заключается разумность человека.

1.1 Глобальные проблемы экологии. Пределы роста

Биосфера как саморазвивающаяся система за несколько миллиардов лет существования пережила огромное количество локальных и глобальных кризисов, всякий раз возрождаясь и продолжая свое развитие на новом эволюционном уровне. Человек как любой биологический вид - временный житель на Земле. Однако своей деятельностью за относительно короткий срок он противопоставил себя биосфере и создал условия для антропогенного кризиса. Нет оснований считать, что экологический кризис приведет к полной гибели биосферы. Проблемными остаются вопросы: выживет ли человек и сохранится ли человеческая цивилизация на Земле? Ответ на этот вызов может дать только само человеческое общество.

Промышленная эпоха (с начала XVIII века) завершила спокойное сосуществование человека и природы; началось постоянно возрастающее техногенное воздействие на природные геосферы. Вся история развития человеческого общества с самого начала промышленной революции основывается на количественном росте населения, производства, потребления, качества жизни. Такой путь развития породил противоположные тенденции: созидательную и разрушительную. Первая проявилась в дальнейшем расцвете цивилизации, развитии науки, искусства, образования. Разрушительная тенденция выразилась в массовой деградации природной среды. Негативные последствия этого процесса подавляют созидательную тенденцию и лишают индустриальное общество перспективы развития. К середине XX века некоторые экологические проблемы перестали быть локальными и местными, а стали уже затрагивать отдельные регионы, страны и даже весь земной шар с угрожающими последствиями для человечества. Сегодня большинство исследователей к глобальным проблемам экологии относят наступающий экологический кризис, изменения и загрязнения атмосферы, уничтожение тропических лесов, дефицит вод и, особенно, пресных, изменения и загрязнения Мирового океана, социально-экономические проблемы (рост численности населения и уровня урбанизации, недостаток пищи и др.). Все современные экологические проблемы являются, в конечном счете, результатом жизнедеятельности человека в природе. Хозяйственная деятельность людей проистекает из их стремления удовлетворить свои разнообразные материальные и нематериальные потребности. По мере развития человеческого общества нарастают противоречия между производственными и социальными интересами. Примером такого раздвоения интересов является растущее противоречие между стремлением людей к росту материального благополучия и стремлением жить в условиях здоровой природной среды.

|

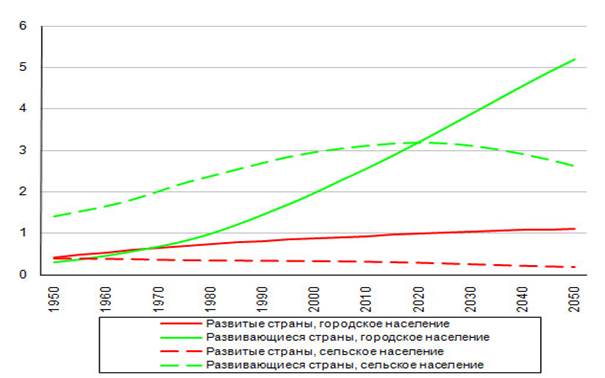

Рис. 1. Численность городского и сельского населения (http://demoscope.ru)

Рис. 1. Численность городского и сельского населения (http://demoscope.ru)

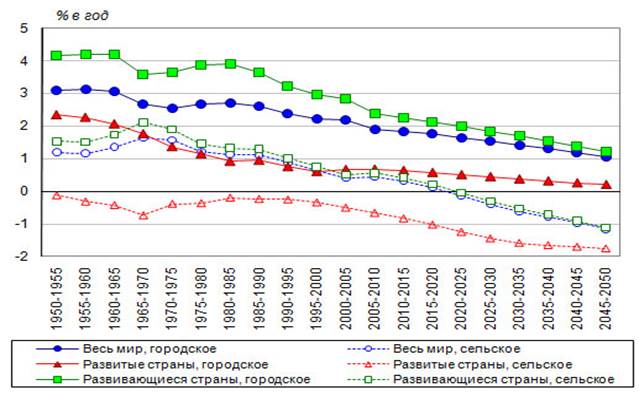

Рис. 2. Коэффициенты прироста (убыли) городского и сельского населения (http://demoscope.ru)

Невероятно высокие темпы технологического развития обусловили многократное увеличение промышленного производства и потребления энергетических ресурсов. Техногенные вмешательства в природную среду стали соперничать со многими природными процессами. Резко возросла добыча твердых полезных ископаемых и массированное воздействие на литосферу. В конце XX в. добывалось и перемещалось при добыче полезных ископаемых около 100 млрд. тонн горных пород в год, т. е. по 17 тонн на каждого жителя планеты.

Рост объема продуктов питания и успехи медицины способствовали быстрому росту населения. За последние два столетия оно возросло от 1 до 7 миллиардов человек, а к 2050 г. на Земле будет уже 9 миллиардов человек (рис. 1). Никогда раньше популяция людей не наращивалась так быстро. Еще более быстрыми темпами развивается урбанизация и идет рост крупных городов и городского населения. Если численность населения планеты, начиная с 1976 г. возрастала в среднем на 1,7% в год, то население городов увеличивалось ежегодно на 4 %. Однако рост не может продолжаться долго. По прогнозам демографов, темпы роста городского населения мира будет замедляться, а сельское население после 2020 г. начнет сокращаться (рис. 1, 2). В 2009 г. число горожан впервые сравнялось с числом сельских жителей, составив 3,4 миллиарда человек, а уже через 1 год в городских поселениях, по оценкам ООН, проживало 3,5 миллиарда человек, в сельских – 3,4. На территории городов происходит территориально-сосредоточенное воздействие на природную среду. Рост городов приводит к недопустимому загрязнению воды, почвы и воздуха на их территориях. Поэтому жители городов проживают в наименее благоприятной экологической и социальной среде. Кроме того, урбанизация сопровождается резким снижением ресурса устойчивости городских территорий воздействию техногенных и техноприродных катастроф.

Важным фактором активизации опасных природных процессов являются происходящие сейчас климатические изменения, приводящие к повышению температуры приземной атмосферы. Глобальное повышение температуры воздуха на Земле за период с 1860 по 1998 гг. составило около 0,8°С. На региональных уровнях наблюдаются более значительные изменения температуры. Так, анализ имеющихся данных по северным районам России показывает, что за последние 30-35 лет температура воздуха здесь возросла на 1,0-1,5°С. Одна из наиболее серьезных опасностей, связанная с ожидаемым глобальным потеплением климата - таяние ледовых покровов в Гренландии и высокогорных ледников, которое может привести к повышению уровня Мирового океана. В настоящее время уровень океана испытывает незначительные изменения - за последние 100 лет он повысился на 10-20 см. Ожидается, что уровень океана будет подниматься в начале XXI в. в 5-10 раз быстрее, чем в последнем столетии. Максимальная величина подъема уровня океана в 2030 г. ожидается около 60 см.

Самым хищническим образом продолжается уничтожение лесов. За последние 10 лет потеря лесных массивов в мире составила 94 млн. га (примерно 2,4 % от общей площади лесов). Площадь тропических лесов ежегодно уменьшается на один процент. По последним данным взрослые леса с сомкнутой кроной составляют сейчас 21,4% от общей площади суши Земли. В Европе за последние 100 лет сведено почти 50 % лесов и 2/3 болот - важнейших природных регуляторов поверхностного стока воды. Деградация природной среды прямым образом влияет на активизацию опасных природных процессов с тяжелыми экологическими последствиями. В 1995-1999 гг. среднее ежегодное количество природных катастроф в мире возросло по отношению к 1965-1969 гг. более чем втрое.

С экономическим ростом напрямую связано производство отходов - продуктов метаболизма человеческой деятельности. Большинство побочных материалов, образующихся в ходе производства, так же, как производственные машины и товары потребления после их износа, оказываются в отходах. Таким образом, почти 99 % исходного промышленного сырья и изделий из него исключаются из биосферных процессов.

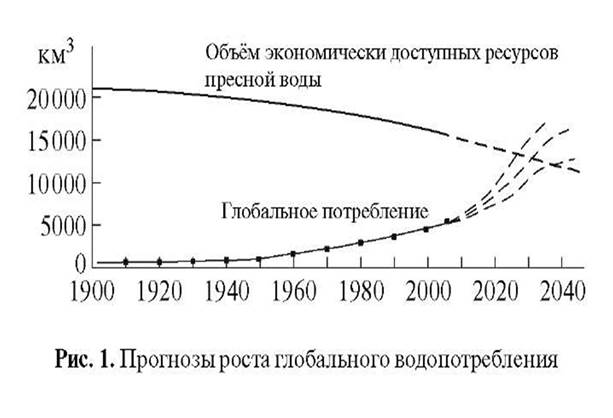

В связи с непрерывным ростом на земном шаре населения и экономическим развитием регионов стремительно повышается спрос на воду, и сегодня многие страны испытывают острый дефицит ресурсов пресной воды, т. к. имеющиеся источники воды загрязняются с большой скоростью. Более одной трети населения Земли сегодня использует некачественную воду, еще одна треть имеет ограничения в использовании воды. Обеспеченность пресными водами различных регионов крайне неравномерна, а более 2 млрд. человек страдает от нехватки питьевой воды. В настоящее время ряд стран (Алжир, Голландия, Сингапур и др.) используют привозную воду, а во многих — работают опреснители морской воды. По прогнозам к 2030 г. объем глобального потребления пресной воды сравняется с объемом экономически доступных ресурсов (рис. 3). Поэтому проблема чистой воды выходит на одно из первых мест в мире и по своей значимости опережает такие глобальные проблемы человечества, как изменение климата, деградация озонового слоя, засоление и эрозия почв, защита атмосферы от загрязнения, сохранение чистоты океана и др. Это обусловлено той особой ролью воды, которую она играет в становлении биосферы и развитии жизни.

Загрязнение водных ресурсов как важнейший аспект проблемы охраны окружающей среды привлекло внимание мирового сообщества в конце 1960-х годов в связи с осложнениями в обеспечении населения чистой водой как в странах с дефицитом водных ресурсов, так и в странах, обеспеченных ими. Вследствие роста численности населения и капитала наблюдается экспоненциальный рост потребности в воде (рис. 3). Глобальная потребность в ней обгоняет темпы наращивания водных ресурсов. С точки зрения глобальных запасов, на Земле имеется огромный

|

избыток водных ресурсов, но из-за существующего загрязнения их хватит на удовлетворение в лучшем случае лишь вдвое возросших потребностей в ближайшие 20-30 лет. В истории человечества возникла необходимость введения нормативов качества на питьевую воду, начали вырабатываться общечеловеческие, всемирные подходы к оценке качества питьевой воды. Дальнейшего развития заслуживают исследования по генотоксичности, цитотоксичности и мутагенности веществ и препаратов, используемых на разных этапах водоподготовки.

Переход на добычу подземных вод, импорт воды и опреснение могут лишь на некоторое время удовлетворить возрастающие потребности в воде, но ни одна из них не может быть эффективной в течение длительного времени или в глобальном масштабе. Все это породило проблему чистой воды и связанную с этим проблему здоровья и жизни людей. Проблема питьевой воды заключается не столько в ее количестве, сколько в ее качестве (Шварцев, 1994). Пути выхода из водно-экологического кризиса: 1) уменьшение водопотребления; 2) резкое сокращение, а в перспективе полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы; 3) переход на подземное водоснабжение.

Природные и антропогенные условия влияют на факторы заболеваемости населения. По Ю. П. Лисицкому (1992) загрязнение внешней среды увеличивает риск следующих заболеваний (%): пневмония - 43, астма - 40, рак - 19, сердечно-сосудистые - 17, сосудистые поражения мозга - 13, ишемическая болезнь сердца - 12, цирроз печени - 9, сахарный диабет - 2.

Таким образом, промышленная революция привела к усилению техногенного давления на окружающую среду и создала условия для нового экологического кризиса на Земле. Наступающий кризис будет принципиально отличаться от прошлых кризисных ситуаций. Его основная причина - не дефицит питания, как это случалось неоднократно ранее, а совершенно новое явление - превышение хозяйственной емкости биосферы и разрушение ее природных биологических циклов [30]. Развитие человечества и сохранение природы чаще всего рассматривается как выбор между технократическим и биологическим императивами, т. е. о совмещении во времени и пространстве функционирования двух систем (техносферы и биосферы), что реально при одном условии - их взаимодействие не мешает эволюции каждой из них. А какая мера допустимого воздействия техносферы на естественную биоту Земли ? Точно ответить на этот вопрос способна сама биота - сообщество растений, животных и микроорганизмов, которое проживает на данной территории. Поэтому необходимо разработать методику биологически обоснованных ограничений для техногенных факторов, за которыми наступают необратимые изменения для живого вещества.

В 1968 г. итальянский экономист А. Печчеи пригласил в Рим более 100 известных ученых из разных стран для обсуждения вопросов о будущем человечества, перспектив роста населения Земли и экономики. Результаты исследований Римского клуба сыграли важную роль в понимании мировым сообществом опасности экологического кризиса, а изданные книги «Пределы роста», «За пределами роста», «Пределы роста. 30 лет спустя» [24, 25] стали бестселлерами и заставили многих жителей Земли осознать особенности экологической революции. В них было показано, что развитие человечества ограничено наличием различных пределов. Достижение пределов или их превышение приводит к катастрофическим последствиям для всего человечества. Для экологической революции характерно экспоненциальное развитие основных определяющих ее процессов, что отличает ее от сельскохозяйственной и промышленной революций. В условиях экспоненциального развития важную роль начинает играть фактор времени, его дефицит определяет важность выбора правильной стратегии действий человечества, так как времени на исправление ошибок может просто не быть.

Для прогнозирования развития человечества авторами работы «За пределами роста» (1972) была создана модель WORLD 3, в которой прослеживается развитие следующих элементов системы: население, капитал, загрязнение, пахотные земли. В модели учитывается экспоненциальный рост элементов системы, наличие пределов роста, изменение потоков ресурсов, конкуренция, а также время, необходимое для совершения того или иного действия, и наличие запаздывания во временных цепях. Элементы системы оказываются связанными между собой, эмпирические зависимости и связи часто носят нелинейный характер. Модель предназначена для определения емкости планеты, т. е. той численности населения, которая может поддерживаться окружающей средой как угодно долго.

Всего был рассчитан временной ход более чем 200 переменных на интервале 1990-2100 гг. с дискретностью полгода. Модельный расчет по стандартному сценарию, при котором сохраняются все наблюдаемые в наше время тенденции развития, показывает, что должна наступить экологическая катастрофа. Возможность устранения катастрофы появляется только после того, как принимается программа стабилизации численности населения и объема промышленного производства, обеспечивается внедрение технологий, уменьшающих выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Только в этом случае у человечества появляется возможность перехода к устойчивому развитию, когда общество способно обеспечить существование на планете жизни будущих поколений людей.

Основные выводы работы состояли в следующем.

1. При сохранении существующих темпов развития человечества в ближайшие 100 лет будут достигнуты и превзойдены пределы. В результате будет наблюдаться резкое неконтролируемое снижение численности населения, уменьшение объемов производства, других показателей, характеризующих степень развития человечества.

2. Эти тенденции развития можно изменить и создать условия экологической и экономической стабилизации. В условиях глобального равновесия каждый член общества имеет возможность удовлетворить свои материальные потребности и иметь равные возможности для реализации своего творческого потенциала.

3. При выборе варианта стабилизации, вероятность его реализации тем выше, чем быстрее человечество к нему приступит.

Через 20 лет вышла новая работа «За пределами роста», в которой подводятся итоги развития человечества за период с начала 70-х до начала 90-х годов XX века. К основным выводам этой работы можно отнести нижеследующее.

1. Темпы использования человечеством многих видов ресурсов и темпы производства загрязнений уже превышают допустимые пределы. Без существенного сокращения материальных потоков в ближайшее время произойдет падение производства продуктов питания.

2. Это сокращение не является неизбежным. Для его предотвращения необходимо: пересмотреть политику роста населения и потребления материальных благ; повысить эффективность использования материальных ресурсов.

3. Человечество еще не потеряло возможность перехода к устойчивому обществу. Переход к этому типу общества означает отказ от роста и переход к достаточности потребления.

В работе «Пределы роста. 30 лет спустя» делается вывод, что рост загрязнений, обусловленный экспоненциальным развитием промышленности и сельского хозяйства, имеет экспоненциальный вид. Практически рост населения приводит к росту нищеты. Несмотря на различие в темпах роста производства и населения, конечный результат развития общества согласуется с прогнозом Мальтуса. Чтобы выбраться из этого порочного круга, человечеству необходимо рассмотреть в единой связи экономику и окружающую среду (рис. 4). В процессе производства из недр Земли извлекается основная масса сырья, большинство видов энергии, в землю же возвращаются отходы и тепло. Для Земли характерно постоянство естественных потоков вещества и энергии от источников к стокам. Существуют естественные пределы использования человечеством вещества и энергии и пределы темпов поступления отходов в планетарные стоки. Чтобы избежать выхода за пределы устойчивого потребления, необходимо руководствоваться следующими правилами: а) для возобновимых источников темпы потребления не должны превышать темпов регенерации; б) для невозобновимых источников темпы потребления не должны превышать темпов их замены на возобновимые ресурсы; в) для загрязняющих веществ предельная интенсивность выбросов не должна превышать скорости, с которой эти вещества перерабатываются или поглощаются.

В модели, основанной на теории биотической регуляции, под глобальным экологическим кризисом понимается потеря устойчивости биосферы, которая приводит к резкому изменению потоков биогенных элементов в биосфере. Важнейшим проявлением кризиса является

разрушение природных экосистем. В настоящее время на Земле ненарушенные территории занимают только 27 % поверхности. Другим важнейшим показателем глобального экологического кризиса является потеря разнообразия биосферы. Ежегодно на Земле исчезает 5000-15000 видов животных и растений. Химизация окружающей среды привела к нарушению циклов многих элементов в биосфере. Нарушение природных экосистем приводит к потере устойчивости биосферы, нарушается ее способность гасить на основе обратных связей возникающие возмущения.

Причиной наступления глобального экологического кризиса авторы указанного выше пособия считают то, что человек уже превысил экологический предел потребления чистой первичной продукции. Так, например, ископаемое топливо является одним из главных видов невозобновимых ресурсов. За период с 1860 по 1989 г. объем энергии, потребляемой человечеством, возрос в 60 раз. В настоящее время до 90 % энергии получают из ископаемого топлива. Для потребления энергии характерна высокая пространственная неравномерность. Например, житель Северной Америки потребляет энергии в 40 раз больше, чем житель Африки или Азии. Большинство ученых сходятся во мнении, что запасы ископаемого топлива на Земле ограничены. Решить проблему получения энергии, с учетом ограниченности ископаемого топлива, можно двумя путями. Во-первых, необходимо повысить эффективность использования топлива с помощью применения прогрессивных технологий. Во-вторых, необходимо развивать и широко использовать возобновимые виды получения энергии. Отсюда, единственным способом избежать дальнейшего углубления экологического кризиса является возвращение в природные пределы потребления человечеством чистой первичной продукции. Только в этом случае может возродиться регулирующая функция биосферы.

При величине времени удвоения численности населения мира, чуть превышающей 30 лет и продолжающей уменьшаться, обществу будет очень сложно удовлетворять быстро растущие нужды и ожидания такого большого количества людей, и в нем усилятся стремления к обеспечению большего экономического роста за меньшее время. Велика вероятность того, что мы попытаемся удовлетворять потребности такого роста за счет чрезмерной эксплуатации окружающей среды и, отсюда, снижения жизнеобеспечивающей способности нашей планеты. Только теперь, когда численность населения и запасы капитала на планете достигли беспрецедентно высоких уровней и когда человек начал понимать механизм взаимодействия между демографическим и экономическим ростом, ему приходится сталкиваться с необходимостью учитывать ограниченные размеры своей планеты и накладываемые вследствие этого ограничения на численность населения и масштабы его деятельности на планете. Впервые жизненно важным стал вопрос о плате за неограниченный материальный рост и об альтернативах этому росту.

Термин «пределы роста» многими воспринимается неправильно, его слишком часто используют как упрощение, как пределы ископаемых видов топлива и некоторых других ресурсов на планете. На самом же деле опасения гораздо глубже: текущие тенденции могут привести мир к выходу за пределы и к катастрофе в результате бесплодных и безнадежных попыток победить экологические пределы. Экспоненциальный рост в ограниченном пространстве с ограниченными ресурсами ни при каких условиях не может продолжаться вечно [24, 25]. Тогда почему современный мир основан на таком росте? И как его можно остановить? Существует три основных причины выхода за пределы. Во-первых, это рост и слишком быстрые изменения. Во-вторых, всегда существует некий предел или ограничение, за которыми деятельность системы перестает быть безопасной. В-третьих, часто между событием и откликом на него бывает запаздывание, вдобавок не всегда этот отклик интерпретируется правильно, так, чтобы вернуть систему в допустимые пределы. Эти три причины - необходимые и достаточные условия для выхода за пределы.

Что делать? Чтобы достичь устойчивости, человечество должно увеличить уровни потребления в бедных странах мира, но при этом одновременно снизить нагрузку на окружающую среду в целом по планете [25]. Нужно и развитие технологий, и изменение поведения людей, и планирование в долговременной перспективе. Нужно больше понимания, уважения и заботы без оглядки на политические границы - на это уйдут годы. Ни одна современная политическая партия пока не оказала поддержки такой программе, и уж, конечно, ни одна из развитых и богатых стран не поступилась своим уровнем потребления. Между тем общемировая нагрузка на природу растет с каждым днем.

Таким образом, для выживания человечеству необходимо перейти к устойчивому обществу, человек должен отказаться от сложившегося представления прогресса и перейти к концепции устойчивого развития. Конференция ООН по охране окружающей среды в 1992 г. (Рио-де-Жанейро) разработала принципы и рекомендации перехода стран планеты к концепции устойчивого развития. В «Концепции перехода РФ к устойчивому развитию» (1996) обосновывается необходимость и возможность постепенного перехода страны к устойчивому развитию, которое должно обеспечить сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения окружающей среды в целях удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений. В качестве конечной цели перехода России на модель устойчивого развития выдвигается формирование нового состояния общества, в котором важнейшим мерилом национального богатства станут духовно-нравственные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. Переход к устойчивому развитию означает создание нового мышления, новых общественных ценностей, предполагает постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. Общепринятый взгляд на развитие цивилизации и рост населения заключается в том, что этот рост воспринимается как естественный процесс, который должен сопровождаться непрерывным улучшением жизни людей. Этот традиционный взгляд на развитие цивилизации должен быть заменен, поскольку дальнейшее развитие цивилизации натолкнется на тот или иной предел, превышение которого приведет к ее гибели. Существование пределов в развитии человечества является естественным, эти пределы принципиально неустранимы. Для сохранения человечества необходимо изменить направление развития цивилизации. Необходим переход от безграничного материального обогащения к творчеству, гармонии с природой. Такое развитие человека должно явиться основой изменения демографической ситуации на планете.

1.2 Возникновение и развитие эколого-геологических исследований.