3. Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. СПб.: «Речь», 2001.

ББК 88.5 363

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Кудзилов Д. Б.

363 Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2004. — 144 е., цветные вклейки.

Практическое пособие по проективной психодиагностике: исторический обзор и сравнительный анализ графических методов. Описаны методики для исследования семейных отношений, психологической резистентности, эмоциональной сферы и внутреннего мира личности, целеполагания; представленные методики могут быть использованы в консультативной и коррекционной работе с детьми и взрослыми.

ББК 88.5

13ВЫ 5-9268-0182-6

© Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Б. Кудзилов, 2003 © Издательство «Речь», 2003 © П. В. Борозенец, оформление обложки, 2003

15В1М 5-9268-0182-6

К читателям

Очевидно, настало время, когда ни один практический психолог не обходится без помощи проективных графических тестов. Уже мало кто из его клиентов удивляется, когда слышит задание: «Нарисуйте свою семью», или «Нарисуйте дерево», или «Нарисуйте несуществующее животное». Использование рисунка для определения индивидуальных особенностей и проблем клиента становится традиционным.

Несмотря на растущую популярность графических тестов, остается немало проблем с их психологическим анализом и интерпретацией. Мы заметили, что немало наших коллег интерпретируют рисунки с позиции поиска проблем клиента, при этом часто забывая об оборотной стороне — поиске его ресурсов. Поэтому источником идеи создания нашей книги является желание преодолеть существующее положение, найти способы психологического анализа рисунков, в которых будут отражаться и «ресурсные», и «теневые» проявления их автора.

В нашей книге мы делаем основной акцент на понимание внутреннего мира клиента и формирование перспективных задач психологической работы с ним. Такой подход обусловлен ориентацией на быструю психологическую помощь, которую ожидает клиент, обращаясь к психологу, сказкотерапевту.

Поэтому, уважаемые читатели, вы не найдете в книге описания значений многочисленных деталей рисунка. Но зато вы найдете здесь технологию психологического анализа информации о внутреннем мире человека, которую доносит до нас его рисунок.

Наш опыт работы с графическими тестами показал, что на основании лишь одного рисунка довольно сложно составить представление об особенностях личности. Поэтому мы предлагаем для рисования несколько заданий (обычно три) и получаем серию рисунков.

В нашей книге мы подобрали серии рисунков таким образом, чтобы иметь возможность исследовать внутренний мир человека и его жизнь с разных точек зрения. Поскольку большинство обращений к психологу связано с внутрисемейной проблематикой, мы включили в книгу серию рисунков семьи («Моя семья», «Семья в образах животных», «Семья в образах сказочных героев»).

Множество вопросов к психологу связаны с необходимостью формирования навыков «социальной успешности». Поэтому специалисту необходимо знать о том, насколько хорошо человек способен противостоять неблагоприятным воздействиям внешнего мира. Для этого мы включили в книгу серию рисунков, направленных на определение психологической резистентности («Человек», «Человек под дождем», «Дождь в сказочной стране»).

Характер и успех социальной самореализации человека зависит от его системы ценностей и особенностей процесса целеполагания. Поэтому мы также включили в книгу методику, позволяющую определить образ цели клиента («Карта сказочной страны», «Метафорические автопортреты»).

Таким образом, предлагая клиенту различные задания, мы можем составить представление о нескольких гранях его внутренней реальности. Технология психологического анализа рисунков, которую мы здесь представляем, довольно проста и позволит вам, уважаемые коллеги, оперативно составить перспективные задачи психологической работы с клиентом.

Мы благодарим наших клиентов, любезно согласившихся предоставить свои рисунки для публикации в этой книге, и глубоко ценим их вклад в развитие проективной графической психодиагностики.

ГЛАВА 1. ТЕСТЫ-РИСУНКИ:

ИСТОРИЯ, ПОДХОДЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

В последнее время увеличивается количество людей, обращающихся за помощью к психологам и психотерапевтам. Специалисту для оказания эффективной помощи необходимо иметь объективную картину состояния клиента. В этой связи психологи все чаще прибегают к использованию тестов как наиболее объективному методу исследования. На сегодняшний день разработано достаточно тестов, из которых специалист может выбрать необходимую ему методику

Проективные тесты

Особое место в психодиагностике занимают так называемые проективные тесты, направленные на исследование личностных качеств человека. Сегодня проективные личностные тесты широко используются как в клинической практике врачами-психиатрами, так и в психологическом консультировании. Однако еще не так давно само слово «тест» было опальным, хотя и означает безобидное «испытание».

Первый всплеск популярности проективных методов был отмечен на Западе в 1940-1950-е годы, но до России эти разработки дошли гораздо позже. Еще в недавнем прошлом в нашей стране применение проективных тестов вызывало негативную реакцию «классической психологии». Считалось, что их использование не имеет под собой глубокой теоретической базы и потому неоправданно. Имеющиеся у проективных тестов теоретические основания не соответствовали принятым в нашей стране концепциям и подходам.

Несмотря на это, проективные тесты получили довольно широкое распространение как в клинической, так и в исследовательской областях. По мере того как возрастал интерес к использованию тестов, возникал вопрос: почему же, несмотря на критическое и даже порой пренебрежительное отношение к ним, не удается сдержать и тем более запретить их практическое применение? По мнению Е. Романовой, «по крайней мере, один весомый аргумент в их пользу состоит в том, что все эти психодиагностические процедуры дают специалисту информацию об индивидуально-психологических особенностях конкретного обследуемого человека».

Новый подход к исследованию личности с использованием проективных личностных тестов (которые иногда называли «нестандарти- зированными личностными тестами»), появился в противовес чрезмерно структурированным тестам, таким как ММР1, СР1 и др. Сторонники проективных тестов соглашались с приверженцами психоанализа в том, что глубинные слои личности содержат личностные желания и бессознательные конфликты, которые остаются недоступными при применении обычных средств диагностики. Кроме того, последователи проективных методов психодиагностики говорили о том, что, несмотря на содержание в стандартных тестах шкал, направленных на помощь в определении правдивости ответов испытуемого, экспериментатору эти шкалы не дают никакой гарантии того, что испытуемый не лжет самому себе. Адепты проективных методик полагают: чтобы узнать то, чего не знает сам пациент, необходимо обойти психологические защиты, выстроенные им против собственных пугающих импульсов и идей. Это можно сделать, предложив ему слабоструктурированный или двусмысленный стимульный материал и достаточно свободно сформулировав задание. Например, сочинить рассказ по картинке (тест тематической апперцепции) или описать то, на что похоже чернильное пятно (тест Рор- шаха).

Преимущество проективных методов заключается в отсутствии структуры, навязываемой извне. Испытуемый вынужден структурировать материал самостоятельно. И в этой, созданной им самим структуре, субъект открывает доселе скрытые черты своей личности. Тестовый стимульный материал проективного характера является своего рода экраном, на который испытуемый проецирует свои скрытые конфликты, чувства, желания и идеи.

Существует целый ряд проективных тестов. В некоторых испытуемому предлагают давать словесные ассоциации, в других — заканчивать незаконченные предложения и т. д. Особое место среди многообразия проективного подхода в психодиагностике личностных качеств занимают так называемые проективные графические тесты.

К сожалению, в ряду диагностических методов современные графические тесты оказались где-то на периферии. Они рассматривались либо как забавные фокусы, либо как любопытные развлечения, либо как некий несамостоятельный вспомогательный прием.

Графические методы — это работа с невербальным материалом, что позволяет существенно расширить как возрастной диапазон, так и возможности межкультурного использования. Как показывает практика, эти методы оказались более интересными для консультируемых и не вызывают у них сопротивления. Немаловажно, что проективные графические тесты существенно облегчают процесс установления контакта между психологом и клиентом. Кроме того, в силу проективного характера результаты таких тестов менее подвержены контролю сознания, и, следовательно, их информативность имеет особую цену.

Особой симпатией специалистов-практиков пользуются графические тесты-рисунки («рисуночные тесты»), когда клиенту предлагается сделать рисунок на определенную тему. Они являются простыми и быстрыми в применении, что допускает их использование в качестве экспресс-диагностики. Как справедливо отмечает Е. Романова, в рисунках полезной для психолога информации больше, чем даже в рукописных текстах. Результат выполнения такого теста адресован не к логическим формам мышления, а непосредственно к образному его содержанию, и смысл графического изображения оказывается психологически весьма сложным. Ибо здесь в единой «слитой» форме представлены и образ, и отношение человека к миру, и личный опыт переживания субъекта.

Итак, проективные тесты-рисунки являются весьма перспективными в психологической практике. Однако здесь, как ни в одной стандартизированной и структурированной диагностической методике, остро встает вопрос о качестве интерпретации тестовой информации.

Интерпретация рисунков требует высокого профессионализма и четкого определения подхода, на основании которого будет строиться анализ. Выбор подхода, в свою очередь, обусловлен конечной целью анализа, то есть результатом, к которому хочет прийти психолог.

Подходы к интерпретации рисунков

История тестов-рисунков начинается с их использования в клинической практике. Поэтому основная часть существующих и используемых «рисуночных тестов» ориентирована на выявление психопатологии пациента. Позже тематические рисунки стали применяться для исследования индивидуально-типологических особенностей человека.

В силу этого традиция интерпретации тестовых данных, полученных с помощью рисунков, несет на себе «клинический» и «исследовательский» отпечаток. Проблема состоит в том, что психологи, применяя тематические рисунки, пользуются в основном «клиническим» и «исследовательским» подходами к их интерпретации, что не всегда способствует решению психологических задач.

«Клиническая» интерпретация тестовых данных дает психологу сведения о симптомах и проблемных комплексах клиента, и он, работая с психически здоровыми людьми, получает результат, который практически не может быть использован им в дальнейшем.

«Клиническая» интерпретация рисунков чрезвычайно важна и полезна для психиатров и психотерапевтов, ибо их квалификация предполагает работу с людьми, имеющими нарушения психического статуса.

Квалификация же психолога предполагает психокоррекционную работу с «психически здоровыми» детьми, подростками и взрослыми. Поэтому оценка «рисуночных тестов» через клинический анализ скорее пугает многих психологов, нежели помогает им в понимании клиента.

«Клинический» подход к интерпретации рисунков определенным образом деформирует профессиональный взгляд психолога, стимулируя его искать только «указания на проблемы» клиента. Рассматривая рисунок, психолог «наметанным глазом» быстро отыскивает признаки «агрессивности» и «тревожности», «сексуальных проблем», «истеро- идности и абцессивно-компульсивной симптоматики», а также «нарушения в полоролевой идентификации» и «патологическую демонстративность».

Вот, например, как предлагается трактовать глаза на тесте-рисунке: «Глаза — значение прямое: любит смотреть — подсматривать. Иногда (косвенное) при прорисовке радужки — подчеркивается наличие страха. При наличии ресниц — истероидная, несколько демонстративная манера поведения, заинтересованность в восхищении окружающих и придание этому фактору очень большого значения. Слишком большие глаза — склонность к подозрительности. Маленькие или закрытые глаза — склонность к самоноглощенности и тенденция слушать только себя, стремление избегать неприятных зрительных впечатлений».

Получается, что уже наличие на рисунке глаз может натолкнуть психолога на мысль о том, что клиент любит «смотреть-подсматривать» и является начинающим (или «профессиональным») извращенцем! Безусловно, если интерпретировать рисунки здоровых людей только с «клинической» позиции, можно смело отвергнуть само понятие «психической нормы».

Приведенный пример нисколько не умаляет значения процитированной выше интерпретации гааз на рисунке. Просто данная интерпретация носит «клинический» характер и чрезвычайно важна для понимания рисунков людей с нарушенным психическим статусом, но не «здоровых».

Конечно, мы рискуем вызвать возражение: «А где вы сейчас найдете здоровых людей?» Вопрос болезненный и справедливый, но все же он имеет положительный ответ в том случае, если психолог трудится над поиском не только «проблем», но и ресурсов клиента.

Приведем другой пример «деформации» профессионального взгляда психолога под влиянием «клинического подхода». За консультацией к психологу обратилась женщина 30 лет. Повод для обращения к специалисту: частые вспышки гнева у 10-летнего сына, возникающие, по словам матери, в совершенно бесконфликтных ситуациях. Психолог провел обследование интеллекта (!) с помощью теста Векслера и дал следующее заключение (цитируем дословно):

«Вербальный интеллект — 97 (средний уровень).

Невербальный 100 (средний уровень).

Общий показатель 99 (средний уровень).

Неконтактен, эмоциональная адекватность неустойчивая, быстрая отвлекаемость внимания, недостаточный словарный запас, снижена слуховая память.

Недостаточный объем и уровень относительно простых знаний. Плохо строит умозаключения на основе жизненного опыта. Низкая способность к интеграции зрительно-двигательных стимулов».

Это «психологическое заключение» было выдано матери на руки с предложением «позаниматься с мальчиком». Мать от предложения отказалась и через некоторое время пришла к нам, показав «заключение» психолога. Познакомившись с мальчиком поближе, мы выяснили следующее. Он хорошо учится, в школе жалоб на успеваемость от учителей не поступало. На консультации быстро вошел в контакт, охотно выполнял задания. При выполнении проективных графических тестов не отвлекался. Красочно описывал рисунки. При игре в песочнице его словарный запас был достаточным. Умозаключения вполне соответствовали 10-летнему возрасту, и даже превосходили возрастной уровень. Таким образом, нам пришлось опровергнуть «психологическое заключение» нашего коллеги-предше- ственника.

Этот случай иллюстрирует «деформацию» профессионального взгляда психолога, в силу действия которой он не способен увидеть какую-либо характеристику ребенка без частицы «не». Объективен ли психолог, если не видит ничего, кроме проблем ребенка? Почему мальчик был охарактеризован психологом как некоммуникабельный?

Попробуем порассуждать на эту тему. Представьте себе 10-летнего мальчика, вошедшего в кабинет специалиста. Кто такой психолог, он еще не знает, но предполагает, что тот похож на врача. Как дети относятся к врачам? Большинство — настороженно. Поэтому если психолог недостаточно «присоединится» к ребенку, тот не проявит своих истинных качеств. Допустим, психолог формально установил контакт с мальчиком и приступил к процедуре тестирования. Не стоит говорить, что процедура исследования интеллекта по Векслеру довольно утомительна. Следовательно, потерять «нить присоединения» к ребенку довольно легко. Мальчик отстраняется, а психолог заключает: «неконтактен». Такие случаи нередки.

А теперь представим себе состояние матери, получившей на руки подобное «психологическое заключение». В нашем случае мать имела собственное представление о способностях сына, поэтому «психологическое заключение» вызвало у нее недоверие. А если бы на ее месте была женщина, отличающаяся конформизмом и высоким уровнем личностной тревоги? В этом случае «заключение психолога» стало бы серьезным стрессовым фактором.

Семя «неполноценности» чада искажает у родителей восприятие ребенка. Они начинают ощущать себя виноватыми, бессильными, переносят эти чувства на ребенка, травмируя его упреками. Они начинают смотреть на ребенка как на «обреченного» и в конце концов сделают из него морального калеку.

Мы сознательно сгущаем краски, но делаем это небезосновательно. От заключения психолога зависит самоощущение родителей и характер их последующих взаимоотношений с ребенком. Поэтому на специалисте лежит особая ответственность за корректность и доступность формулировок. В противном случае некорректное «заключение» дискредитирует профессию и подрывает доверие к практическим психологам.

«Деформация» профессионального взгляда психолога проявляется еще и в том, что он забывает о заявленной клиентом причине обращения за помощью, использует неадекватные психодиагностические методы, а получив результаты, не может корректно и грамотно сформулировать рекомендации родителям. Можно себе представить, какое «заключение» составил бы этот психолог, если бы получил данные из теста- рисунка. Мать узнала бы о сыне нечто, что потребовало бы по отношению к ней незамедлительной психотерапевтической помощи!

Итак, «клинический» подход к интерпретации тестовых данных (в особенности данных тестов-рисунков) не только запутывает, дезориентирует психолога, но и деформирует его профессиональный взгляд.

Однако это не означает, что психолог не должен изучать «клинический» подход. Совсем наоборот. Психологу необходимо знать законы «клинической» интерпретации рисунков. Это поможет ему, дополнив и обогатив «психологическим» подходом, построить собственную систему обработки информации на основе принципа объективности, который предполагает равноценное исследование «теневых» и «ресурсных» особенностей клиента.

Кроме того, критикуя «клинический» подход к интерпретации рисунков, не будем забывать о том, что он является «материнским» по отношению к глубинному анализу проективного материала.

Отойти от «чрезмерно клинического» описания рисунков психологу поможет позиция «исследовательского» подхода. Он адекватен в том случае, когда психологу необходимо составить заключение об индивидуально-типологических особенностях клиента. Это чрезвычайно важно для характеристики человека в судебно-психологической экспертизе, в профессиональном отборе и других ситуациях, предполагающих исследование. Однако не всегда «исследовательский» подход позволяет отметить ресурсы клиента, оценить его актуальное состояние и обозначить перспективные задачи психологической работы с ним.

Поэтому на основе «клинического» и «исследовательского» подходов для нас важно сформировать «психологический» подход к анализу рисунков, который позволит объективно оценить «теневые» и «ресурсные» аспекты внутренней реальности автора рисунка и сформулировать перспективные задачи психологической работы с ним.

Итак, интерпретация рисунков может осуществляться на основании трех подходов:

• «клинического»,

• «исследовательского»,

• «психологического».

В зависимости от результата, к которому хочет прийти психолог, он выбирает и соответствующий подход. В таблице мы кратко опишем общий результат, который можно получить на основании определенного подхода.

| Подход | Контекст применения | Результат |

| «Клинический» | Адекватен в случаях психодиагностики лиц с нарушенным «психическим статусом» | Клиническая картина особенностей клиента с акцентом на его «проблемные зоны» |

| «Исследовательский» | Адекватен в ситуациях исследовательской деятельности, или экспертизы | Заключение об индивидуаль- но-типологических особенностях клиента |

| «Психологический» | Адекватен в ситуации формирования перспективных задач психологической работы и составления плана консультирования и/или коррекции | Рекомендации родителям относительно стиля взаимодействия с ребенком. Перспективные задачи психологического консультирования и/или коррекции. План консультирования и/или коррекции |

В дальнейшем описание тематических рисунков и их интерпретация будет построена на основании психологического подхода. Это обусловлено спецификой задач сказкотерапевта.

В контексте сказкотерапии мы стараемся предлагать клиенту (ребенку, подростку, взрослому) те виды деятельности, которые являются доступными и интересными для его возраста и актуализируют его творческое, созидательное начало. Это рисование, сочинение сказок, игра в песочнице. Кроме того, основной акцент мы стараемся делать именно на присоединении к клиенту, что позволяет удерживать с ним контакт и гибко применять различные приемы и методики. Но самое главное, составляя психологическое заключение или формируя перспективные задачи психологической работы, мы обязательно отмечаем не только теневые, но и ресурсные аспекты личности, ориентируясь на «зону ближайшего развития» ребенка. Таким образом, «психологический» подход проявляется в полном объеме.

«Психологический» подход к анализу рисунков

«Психологический» подход ориентирован на помощь в решении актуальных проблем клиента. Поэтому прежде чем перейти к процессу консультирования, психолог должен составить для себя объективную картину относительно:

• запроса клиента;

• личностных характеристик клиента («теневых» и «ресурсных»);

• особенностей его самоощущения при взаимодействии с близкими;

• специфических взаимосвязях между проблемой, заявленной клиентом, и другими обстоятельствами его жизни.

При решении этих задач психолог может столкнуться с феноменом «недостатка или искажения информации». Дело в том, что сам клиент, в силу индивидуальных особенностей или возраста, затрудняется четко описать свой запрос и выделить сопутствующие ему проблемы. Подобная ситуация информационного голода или искажения часто возникает при консультировании детей и подростков. Что касается взрослых, обычно они рисуют неохотно, часто ссылаясь на «плохие художественные способности». Но ради ребенка, если его трудности являются поводом для обращения, взрослые «идут на жертвы».

В ситуации недостатка или искажения информации психолог приобретает необходимые ему сведения за счет проективной психодиагностики. Тематические рисунки расскажут о том, что сам клиент не осознает как в «теневом», так и в «ресурсном» аспектах.

В связи со сказанным подчеркнем, что предложение клиенту тес- та-рисунка обусловлено, прежде всего, информационным голодом психолога, из-за которого он не может составить четкую объективную картину относительно запроса клиента, его личностных характеристик, особенностей самоощущения при взаимодействии с близкими, а также специфических взаимосвязей между проблемой, заявленной клиентом, и другими обстоятельствами его жизни.

Правда, нередко предложение сделать тематический рисунок является для психолога своеобразным ритуалом «установления контакта». Пока клиент рисует, не нужно удерживать контакт глаз, обдумывать вопросы и обратную связь. Рисование задает контекст беседы, формирует комфортную среду.

Подобный ритуал хорош для начинающего психолога, но имеет и теневую сторону. Во-первых, клиенты старше 10 лет редко удерживаются от вопроса: «А что все это значит?» И это вполне естественно, ибо человек знает, что психолог приобрел относительного него какую- то важную информацию.

Законный вопрос клиента может поставить психолога в тупик. Хотя бы даже потому, что и ему самому становится интересно понять значение рисунка. Поэтому он берет у клиента «отсрочку», ссылаясь на то, что ему «нужно обработать результаты», а сам обращается к имеющейся у него литературе. Естественно, при этом он не успевает задуматься о подходе к интерпретации. Это второй аспект теневой стороны ситуации использования теста-рисунка в качестве ритуала «установления контакта».

В результате психолог получает «разнокалиберную» информацию: у клиента обнаруживаются страхи, ауто- и гетероагрессия одновременно, параноидальные тенденции, фрустрированные сексуальные желания, конфликт с матерью и братом... Очень сложно все это свести воедино. К тому же психолога легко собьют с толку и противоречивые трактовки одного и того же признака рисунка, изложенные в разных литературных источниках. Таким образом, обращение к литературе без обозначения подхода («клинический», «исследовательский», «психологический») не только не поможет психологу, но и, напротив, усложнит его задачу.

Итак, прежде чем дать клиенту задание сделать тематический рисунок, психологу необходимо задать себе три вопроса:

Действительно ли мне не хватает информации о клиенте?

Какого рода информации о клиент е мне не хватает?

Какой подход к интерпретации полученной информации будет наиболее адекватен и эффективен в данном случае?

Если на первый вопрос психолог ответил положительно, то для ответа на второй вопрос ему необходимо задуматься над тем, какая часть внутреннего мира или жизни клиента оказалась скрытой. При этом необходимо понимать, что информация об этой части жизни (или психическом процессе) должна прояснять общую картину в соответствии с запросом клиента. В противном случае может случиться так, как в описанном выше примере: мать обратилась по поводу вспышек гнева у сына, а психолог собирал информацию об его интеллекте. Почему психолог собирал информацию об интеллекте мальчика без соответствующего запроса со стороны его матери? Может быть, потому, что тест Векслера был его любимой методикой; или потому, что исследование интеллекта — это единственное, что он умел делать в психодиагностике, — сказать трудно. Но этот пример позволяет нам проиллюстрировать правило адекватности тестового задания запросу клиента.

Согласно правилу адекватности, психолог предлагает клиенту только то тестовое задание, которое позволит собрать недо- стающую информацию для работы над его запросом. Например, клиент обратился по поводу ситуации социальной самореализации, а психолог дает ему задание «Нарисуйте свою семью». С одной стороны, конечно, все связано со всем, и можно привязать внутрисемейные отношения к профессиональному росту. Но, с другой стороны, правило адекватности не было выполнено. При таком запросе более логичным было бы предложить рисунок на тему «Моя жизнь через три года». В этом случае психолог и клиент увидели бы образ будущего, информация о котором является чрезвычайно важной при работе над проблемами социальной самореализации.

Итак, психолог ответил на первые два вопроса и выбрал тему для теста-рисунка. Осталось дать ответ на третий вопрос: «Какой подход к интерпретации полученной информации будет наиболее адекватен и эффективен в данном случае?»

Ответ на третий вопрос напрямую связан с мировоззрением психолога, его взглядом на природу человека и пониманием целей психологической работы.

Если психолог искренне убежден, что «мир клиента» целостен, и внешние события его жизни суть проявления скрытых внутренних процессов, такой психолог никогда не станет вырывать отдельные найденные в рисунке «симптомы» из общего контекста «мира клиента». Хотя, к сожалению, нередко традиционные взгляды на освещение проективных тестов вынуждают психолога рассматривать клиента как мозаику, собранную из отдельных психологических комплексов и симптомов. При этом внимание привлекают те из них, которые, по мнению специалиста, наиболее актуальны, важны. Например, психолог считает, что корень всех бед -— агрессивность. И поэтому в рисунках клиента прежде всего будет искать проявление агрессии. Встав на этот путь, психолог потеряет способность к оказанию полноценной помощи, так как основой его гипотез становятся симптоматические проявления, а не целостный образ клиента.

Основной ошибкой, которая приводит психолога к потери целостного образа «мира клиента», является невнимательное отношение к ресурсным сторонам, отраженным в рисунке. Психолог искренне стремится диагностировать «острый проблемный синдром». Наверное, для того, чтобы потом самоотверженно с ним работать. Но для такой работы нужны ресурсы и силы! Поэтому нам чрезвычайно важно знать особенности ресурсов клиента.

Известно, что, прежде чем заняться какой бы то ни было работой, будь это физический, интеллектуальный труд или что-либо другое, необходимо иметь силы и резервы или хотя бы способы восполнения сил.

Работать с негативным симптомом, будь то тревога или агрессия, — все равно что заставлять заниматься тяжелым физическим трудом исто- щеннош человека, при этом ожидая, что в конце своего трудового действия тот окрепнет, а не свалится с ног или умрет от полного изнеможения.

Поэтому в психологической практике мы не можем себе позволить игнорировать индивидуальное содержание ресурсов клиента. И если в его рисунках мы находим указание на проблему, необходимо отыскать проявление его ресурса.

Собственно, если психолог не примешивает к образу клиента психиатрических норм и оценок, то поиск ресурсов значительно облегчается.

Найти в рисунках ресурсы клиента поможет и мудрое правило: «Прежде чем начинать помогать, нужно точно знать, в какой степени клиент может решить свои проблемы сам».

Сегодня мы можем с сожалением констатировать, что имеющиеся литературные источники, посвященные графическим тестам, недостаточно раскрывают признаки ресурса в рисунках и технологию их определения.

Поэтому у большинства психологов недостаточно сформирована культура поиска ресурсов в рисунках клиента. Тем не менее очень важно уметь увидеть ресурс и творчески использовать его для конструктивного решения тревожащих человека вопросов.

Итак, важным условием качественной интерпретации рисунков является целостное восприятие «мира клиента», понимание индивидуального содержания его «теневых» и «ресурсных» сторон.

Выбор подхода к интерпретации рисунков обусловлен еще одним обстоятельством. Это базовая психологическая концепция, школа, к которой принадлежит психолог.

Если психолог проходил дополнительную подготовку в одной из современных школ (психоанализ, гештальт, трансактный анализ и др.), он является носителем определенного мировоззрения. Диагностическая информация в этом случае будет «отфильтровываться» через основные положения определенной школы. Данное обстоятельство во многом защищает психолога от «метаний» и позволяет сформулировать задачи работы. Заметим, что для объяснения проблем клиента и формулировки задач работы с ним представителю определенной школы, по большому счету, не нужно тестирование — понимание проблем клиента, перспективы и технология взаимодействия с ним уже определены подходом школы.

Мировоззрение сказкотерапевта, естественно, также определено основными идеями сказкотерапии.

В сказкотерапии шкала «Разрушитель — Созидатель» становится ключевым внутренним основанием для сбора диагностической информации, ее анализа и формирования задач консультирования. Тесты-ри- сунки помогают сказкотерапевту понять истинное «положение дел» по этой шкале.

Как ведет себя человек, что он чувствует, что он мыслит — все это можно проанализировать с точки зрения критерия «разрушение — созидание», проявляющегося по отношению как к внешнему, так и внутреннему миру. Внешний разрушитель доставляет боль и дискомфорт другим людям, предметам, объектам мира. Внешний созидатель старается создать вокруг себя комфортные условия, бережет то, что его окружает. Внутренний разрушитель сознательно и бессознательно вредит своему здоровью и развитию. Внутренний созидатель «очищает» мысли, дисциплинирует чувства, заботится о своем здоровье.

Заметим, что идея «разрушения — созидания» является одной из главных философских и психологических идей. Достаточно вспомнить учение о мортидо и либидо.

Рассматривая проективные графические тесты, сказкотерапевт, опираясь на эту шкалу, может получить объективную информацию, не нарушая действительного положения дел, не искажая внутреннего состояния клиента.

На наш взгляд, анализ поведения человека, его чувств и мыслей с точки зрения категории «Разрушитель — Созидатель», позволяет определить позицию клиента по отношению к внешнему и внутреннему миру. Выявляемые при таком подходе проблемы не будут иметь категоричного характера. Они будут связаны с контекстом, т. е. с общим эмоциональным и психологическим настроем, и именно поэтому облегчится задача психолога в понимании внутренней картины и, как следствие, в формировании задач консультирования. Такой подход освобождает сказкотерапевта от лишних затрат времени на разгадку ребусов, связанных с противоречивостью тестовых данных, как в случае их оценки через «клинические» аспекты.

Таким образом, внутри «психологического» подхода к интерпретации рисунков, при условии целостного восприятия «мира клиента», возможны вариации, обусловленные мировоззрением психолога, и его принадлежностью к определенной психологической школе.

Типология заданий для тестов-рисунков

Существенным достоинством психодиагностики с помощью рисунков является многовариантность тестовых заданий. Опытный психолог всегда может гибко «подстроить» инструкцию под индивидуальную специфику клиента. Это, безусловно, имеет и оборотную сторону: новая инструкция фактически становится новым тестом и нуждается в собственном «аппарате» для интерпретации. Однако в случаях экспресс- диагностики или определения контекста для психологической беседы это необязательно. Задание нарисовать что-либо просто актуализирует некоторую ипостась личности, что становится предметом для психологического анализа.

Являясь творческими людьми, в практической работе психологи не могут довольствоваться только известными заданиями. Поэтому они придумывают новые инструкции и даже правила интерпретации. В связи с этим мы попробовали систематизировать наиболее распространенные инструкции и создать типологию заданий для тестов-рисунков.

Имеет смысл выделить две большие группы инструкций:

• свободные;

• тематические.

Под свободными инструкциями понимаются задания со слабо выраженной структурой. Примерами свободных заданий являются следующие:

• «свободный рисунок»;

• «спонтанный рисунок»;

• «мое настроение»;

• «самоощущение в данный момент»;

• «рисунок с закрытыми глазами».

Под тематическими инструкциями понимаются задания, имеющие выраженную структуру или идею. Тематические инструкции можно разделить на две группы:

\

• традиционные;

• нетрадиционные.

Традиционные инструкции относятся к известным, широко распространенным, популярным тестам, надежность которых прошла достойную проверку в нашей стране и за рубежом. Традиционные инструкции можно разделить на две группы:

• «личностная»;

• «семейная».

«Личностную» группу составляют тесты-рисунки, направленные на исследование индивидуальных особенностей человека:

• «человек»;

• «автопортрет»;

• «дерево»;

• «дом»;

• «конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»;

• «несуществующее животное»;

• «картина мира»;

• «дом-дерево-человек».

«Семейную» группу составляют тесты-рисунки, направленные на исследование особенностей внутрисемейных отношений и самоощущения человека в семье:

• «рисунок семьи»;

• «кинетический рисунок семьи»;

• «дом-дерево-человек» (вариант интерпретации, в котором дом символизирует материнскую фигуру, дерево — отцовскую, человек — автора рисунка);

• «семья в образах»;

• «семья в образах животных»;

• «метафорический рисунок семьи».

Нетрадиционные инструкции, собственно, не относятся к «тестовым заданиям». Они применяются психологами для актуализации определенных личностных ипостасей и психических процессов, но не имеют надежного, статистически проверенного «аппарата» для интерпретации. Появление подобных заданий связано с процессами творческого поиска исследователей и практических психологов. Тем не менее мы их включаем в типологию на основании самого факта их существования.

Нетрадиционные инструкции мы также разделили на две группы:

• «символическая»;

• «моделирующая».

В «символическую» группу входят задания, связанные с символизацией некоторого психического процесса. Например:

• «Во что бы меня заколдовали» (или «Во что бы меня заколдовал злой колдун»);

• «В кого бы меня превратил Добрый Волшебник»;

• «Мой маскарадный костюм»;

• «Что бы я хотел „выбросить» из своей жизни»;

• «Мои запреты»;

• «Каким я вижу себя в зеркале»;

• «Каким меня видят другие»;

• «Мои достоинства»;

• «Иллюстрация к любимой сказке».

В «моделирующую» группу входят задания, связанные с сознательным моделирование некоторой ситуации или будущего. Например:

• «Моя жизнь через три года» (варианты: «через пять лет», «через 10 лет» и т. д.);

• «Карта моей жизни»;

• «Карта сказочной страны»;

• «Мудрец на краю Вселенной».

«Жизненные ценности» (это цикл рисунков, в котором каждая ценность является отдельной темой, например: «Любовь», «Дружба», «Истина», «Жизнь», «Смерть», «Вера» и т. д.).

Таким образом, у психолога, четко представляющего себе цель диагностики, всегда есть выбор в средствах для исследования.

Основания для психологического анализа рисунков

Представим себе ситуацию, когда психолог уже держит в руках готовые рисунки клиента. Допустим, он выбрал «психологический» подход к интерпретации. И вот он рассматривает рисунки, стараясь найти в них указания на «теневые» и «ресурсные» проявления личности автора. Более того, он их нашел и составил список. Однако его не покидает ощущение, что ему чего-то не хватает. Недостает некой «детали», которая помогла бы связать всю информацию воедино и получить основания для формирования перспективных задач психологической работы с автором рисунков.

Что же это за «деталь»? Попробуем ее найти, и для этого вернемся к «традиционным» тематическим рисункам, стараясь понять основания и правила их интерпретации.

В таблице представлены наиболее известные традиционные тематические тесты-рисунки и основы их интерпретации.

| Название графического теста | Авторы | Цель применения | Основы интерпретации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| «Рисунок семьи» | Хьюлс, Кауфман, Берне, Хоментаускас, Захаров, Романова | Выявление особенностей внутрисемейных отношений. Оценка особенностей восприятия и переживания отношений в семье. | Оцениваются: степень развития и стадии изобразительной деятельности; особенности эмоционального состояния ребенка во время рисования; особенности внутрисемейных отношений и самочувствие ребенка в семье. Информационные признаки: Графическое качество: примитивность изображения, изящество линий, четкость и выразительность образов; наличие сильной штриховки, размер фигур, применение ярких красок; степень выраженности положительных эмоций у членов семьи, степень близости их изображений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| «Автопортрет», с у б т е с т «Человек» | Берне, Махо- вер, Е. Романова | Выявление когнитивного образа собственных качеств, спеособ- ностей, внешности, социальной значимости. Исследование представлений человека о себе, типологических особенностей. | Интерпретируются: графическое качество(характер линий, пропорции фигур, аккуратность изображения); формальная структура (динамичность рисунка, расположение на листе); элементы рисунка (части тела, дополнительные образы) |

| «Несуществующее животное» | В российской психологической литературе подробно описан Е. Романовой | Исследование особенностей взаимоотношений с окружающим миром, типологических особенностей. Выявление проблемной симптоматики. | Интерпретируются общая энергия рисунка, расположение композиции рисунка, отдельные части тела животного, название животного. |

Целью интерпретации традиционных тематических рисунков «личностной» серии является выявление индивидуальных типологических особенностей человека. Другими словами, они направлены на то, чтобы узнать, чем данный исследуемый человек отличается от других.

Целью интерпретации традиционных тематических рисунков «семейной» серии является выявление особенностей внутрисемейных отношений. Другими словами, на основе выполненного изображения исследователь может оценить особенности восприятия и переживаний клиентом отношений в семье. Основаниями для интерпретации являются:

• оценка степени развития изобразительной культуры,

• оценка стадии изобразительной деятельности,

• оценка качества изображения,

• оценка эмоциональной выразительности.

Например, эмоциональное самочувствие ребенка в семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи.

Однако здесь возникает серьезный вопрос, сформулированный еще А. Грибоедовым: «А судьи кто?»., Ведь оценка всегда носит субъективный характер. Конечно, можно организовать экспертную оценку и передать рисунок группе специалистов. Но это довольно энергоемко.

Безусловно, интерпретация через оценку может осуществляться только опытным специалистом. Что же делать тем, кто только начинает свой путь в практической психологии? Можно опираться на интуицию и трактовать рисунок «в свободном стиле». Но позволителен ли такой подход, корректен ли он по отношению к клиенту?

Можно получить дополнительную информацию, задавая вопросы автору рисунка. В методике «Рисунок семьи», например, предусмотрен ряд вопросов, которые психолог должен задать автору рисунка. Авторы даже подчеркивают необходимость этой процедуры в особых случаях: например, «при стрессе психолог должен пытаться выяснить смысл нарисованного...».

Проблема состоит в том, что во многих традиционных тематических тестах-рисунках не приводятся инструкции относительно правил интерпретации полученной информации.

Наш опыт показывает, что психологам (особенно молодым специалистам) приходится сталкиваться с тем, что, выполнив все рекомендации по тесту и получив массу информации, они не знают, что с ней делать. По большому счету, использование тестов-рисунков нередко сводится лишь к тому, что специалист делает выводы о наличии тревоги, агрессии и заниженной самооценки. На самом деле тесты-рисунки несут в себе намного больше информации. К сожалению, применение проективных графических тестов в проблемно ориентированном русле лишило специалистов возможности познать через рисунки целого человека. Цель выявить лишь недостатки, патологию, отклонения не может быть ведущей в психологическом консультировании. Особенно она неприемлема в сказкотерапевтическом подходе. Мы предлагаем взглянуть на рисунок как на целостную картину мира клиента, обратить внимание не только на «оценку стадии изобразительной культуры», но и отметить ресурсные стороны картины.

Итак, понятно, что, сделав основаниями для интерпретации отдельные детали рисунка, как это предлагается во многих традиционных тематических тестах-рисунках, мы получаем столько личностных изъянов, сколько деталей имеется в рисунке. В итоге человек, обратившийся за помощью, легко представляется либо шизофреником, либо, в лучшем случае, невротиком. Любой рисунок можно трактовать, исходя из наиболее известных «клинических» оснований, как патологический.

В связи с этим возникает необходимость формирования иных оснований для психологического анализа рисунков, выполненных здоровыми людьми, имеющими «сохранный психический статус», но попавшими в жизненные затруднительные ситуации. Для этого необходимо отталкиваться не от проблемно ориентированных позиций и в основу анализа положить не клинические проявления. Но где найти такую теорию, ключевой идеей которой было бы представление о человеке как о саморазвивающейся системе?

Подобное представление о человеке распространено в современных естественных и точных науках, а в психологии наиболее ярко представлено теорией личности, созданной Абрахамом Маслоу.

Итак, мы предлагаем в качестве концептуальных оснований для психологического анализа рисунков использовать теорию личности и иерархию потребностей А. Маслоу. Ключевой идеей для психологического анализа в этом случае становится идея самоактуализации. Под самоактуализацией понимается стремление человека к наиболее полному использованию своих талантов, способностей, возможностей в процессе социальной самореализации.

На этом основании рисунки могут быть рассмотрены как «фотографии» внутренней динамики самоактуализирующегося человека. По фотографиям внешнего облика, если выстроить их на «временной прямой», можно увидеть внешние возрастные изменения человека. А каким образом меняется внутренний мир в процессе самоактуализации? Именно об этом нам могут рассказать рисунки человека.

Поговорим о самоактуализации подробнее.

Что же представляет собой самоактуализированный человек? По этому поводу А. Маслоу пишет: «Первое, на что обращаешь внимание, общаясь с самоактуализированным человеком, так это на его поразительную способность распознавать малейшее проявление лжи, фальши, неискренности. Оценки этих людей удивительно точные». У самоактуализированных людей, согласно А. Маслоу, более высокое качество взаимодействия с реальностью, он легко отличает оригинальное от банального, конкретное от абстрактного. Самоактуализированные люди предпочитают жить в реальном мире, им не по нраву искусственно создаваемые миры абстракций, выхолощенных понятий, умозрительных представлений и стереотипов; миры, в которых пожизненно поселяется большинство наших современников. Самоактуализированному человеку явно больше по душе иметь дело с тем, что у него под рукой, с реальными событиями и явлениями, а не со своими собственными желаниями, надеждами и страхами, не с предубеждениями и предрассудками окружающих. Здоровых самоактуализированных людей не страшит неизвестность, неопределенность, не пугает их так, как пугает среднестатистического человека. Они относятся к ней совершенно спокойно, не видя в ней угрозы или опасности для себя.

Неизвестность не пугает этих людей, и поэтому они не цепенеют перед черной кошкой, не плюют через плечо, не скрещивают пальцы — словом, их не тянет на действия, которые предпринимают обычные люди, желая уберечься от мнимых опасностей.)

Многие характеристики, отличающие самоактуализированных людей, не что иное, как разные формы проявления одной основополагающей, фундаментальной установки, а именно — отсутствие самодовлеющего чувства вины и стыда. 'Самоактуализированный человек принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей изъянами и недостатками, при этом ему не свойственно самодовольство и самолюбование. А. Маслоу говорит о том, что самоактуализированная личность умеет сосуществовать со своими слабостями, принимает свою греховность и порочность, умеет относиться к ним так же просто, как мы относимся к природе. Он смело смотрит на то, что представляется его взгляду, он не прищуривается и не надевает очки, чтобы разглядеть несуществующее, не искажает и не раскрашивает реальность в те или иные цвета. С наибольшей очевидностью эта способность к полному принятию обнаруживает себя на самом низком уровне потребностей, на так называемом животном уровне. Самоактуализированного человека можно назвать крепким, здоровым животным. Ничто человеческое не чуждо ему, и он не будет испытывать стыда по поводу своих позывов. У него хороший аппетит, крепкий сон, он умеет получать удовольствие от секса и других физиологических влечений. Его принятие распространяется не только на эти, низшие потребности, но и на потребности других уровней — на потребности в безопасности, любви, принадлежности и самоуважении. Он не хочет казаться лучше, чем есть, ему это несложно уже потому, что он умеет мириться со своими недостатками, а по мере самоактуализации, и особенно на склоне жизненного пути, привыкает относиться к ним уже не как к недостаткам, а как к вполне нейтральным личностным характеристикам.

Однако все вышесказанное еще не означает, что самоактуализированным людям незнакомы чувство стыда, печаль, тревога или самозащитные тенденции. Речь идет лишь о вредной, ненужной, невротической вине: и о таком же стыде.

Итак/Абрахам Маслоу ввел понятие самоактуализации, понимая под этим полное использование талантов, способностей, возможностей и пр. Самоактуализированный человек — это человек, у которого не что-то добавлено, а ничего не отнято.

Абрахам Маслоу призывал перенести акцент на изучение психически здоровых, талантливых людей. «Давайте изучать не „калек", т. е. невротиков, а здоровых, творческих людей», — предлагал коллегам А. Маслоу.

Абрахам Маслоу выделил показатели психической «нормы», или признаки самоактуализированных людей. Среди прочих важными являются:

• более эффективное восприятие реальности, более комфортабельные взаимоотношения с ней;

• принятие себя, других, природы;

• спонтанность, простота, естественность;

• центрированность на задаче, а не на своих проблемах;

• некоторая отъединенность и потребность в уединении;

• автономность, независимость от культуры и среды;

• постоянная свежесть оценки;

• мистичность, опыт переживания высших состояний;

• чувство сопричастности, единения с другими;

• более глубокие межличностные отношения;

• демократическая структура характера;

• различение средств и целей, Добра и Зла;

• философское, невраждебное чувство юмора;

• творчество;

• устойчивость к влиянию культуры, трансцендентность по отношению к любой культуре.

Абрахам Маслоу выделил «Восемь шагов к самоактуализации»:

| Шаг | Содержание шага |

| Переживание — полное, живое, беззаветное | Глубокое чувствование действительности, в отличие от поверхностного взгляда на нее. |

| Выбор в пользу роста | Выбирать рост — это значит открыть себя новому, неожиданному опыту, но рисковать остаться в неизвестном. Самоактуализация — выбор не между новым и старым, а открытие себя, прислушивание к себе. |

| Сонастроенность с внутренней природой | Важно научить себя сонастраиваться со своей внутренней природой, слышать, что мне нравится, а что нет. Независимо от точки зрения других. |

| Честность и принятие ответственности за свои действия | Важно искать ответы внутри себя, а не позировать или стараться выглядеть порядочным и правильным. |

| Обнаружение защит и работа с ними | Есть нечто стереотипное, препятствующее росту. Важно это вовремя обнаружить и проработать. |

| Развитие потенциала | Самоактуализация — постоянный процесс развития своих потенциальностей. Именно не единое переживание, а процесс. |

| Мистические пик- переживания | Моменты, когда человек чувствует великий экстаз, благоговение, восторг. Являются главной причиной важных жизненных перемен самоактуализирующегося человека. |

| Стремление к лучшему, к совершенствованию | Вера в свои способности и действие в соответствии с ними и человеческими ценностями. |

Абрахам Маслоу создал концепцию мотивации как иерархии потребностей, согласно которой все потребности являются врожденными и могут быть расположены в порядке их очередности:

• физиологические потребности;

• потребности безопасности и защиты;

• потребности принадлежности и любви;

• потребности самоуважения;

• потребности в знаниях;

• эстетические потребности;

• потребности самоактуализации, личностного совершенствования.

Благодаря идеям А. Маслоу мы имеем серьезную концептуальную основу для анализа рисунков. Предположим, что «уровень самоактуализации» можно установить, поняв, в какой степени у человека удовлетворены его потребности. В этом случае в основу анализа рисунков можно положить иерархию потребностей и выделить соответствующие показатели.

Схема показателей и критериев для анализа рисунков

| Группа | Показатели проявле | Критерии | |

| потребностей | ния потребности | «проблемный» | «ресурсный» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 11еихофизио- логические потребности | Сексуальные желания. | Чрезмерный акцент на области гениталий, неоправданое изображение обнаженных фигур и пр. | Наличие символов «здоровой сексуальности»: рыба, грибы, цветы и пр. |

| Ощущение безопасности. | Тревожная штриховка, сюжеты и символы, свидетельствующие о проявлении тревоги, страха. Символы, свидетельствующие о проявлении агрессии. | Спокойная штриховка, сюжеты и символы, свидетельствующие об ощущении безопасности. | |

| Группа потребностей | Показатели проявления потребности | Критерии | |

| «проблемный» | «ресурсный» | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Потребности безопасности и защиты | Способность сопротивляться жизненным трудностям, неблагоприятным факторам внешней среды. | Демонстрация в сюжете рисунка, в характере изображения бессилия и незащищенности. | В сюжете, характере изображения отображается способность противостоять неблагоприятным воздействиям. |

| Наличие символов конструктивной психологической защиты. | При наличии в рисунке агрессивной или неблагоприятной среды наблюдается отсутствие символов защищенности. | При наличии в рисунке агрессивной или неблагоприятной среды автор изображает символы адекватной защиты (например, в рисунке «Человек под дождем» — зонт). | |

| Потребность в принадлежности и любви | Ощущение общности с группой (семьей). | Отсутствие или недостаточность общности. Фигуры на рисунке ничего не объединяет. | Наличие общности: фигуры на рисунке держатся за руки, расположены близко друг к другу и пр. |

| Ощущение близости, персональные предпочтения. | Отсутствие близости, индивидуализм, изоляция (по цвету, выбору животного, героя). | Идентификации: раскрашивание себя одним цветом с кем-то из членов семьи, близость образов и пр. | |

| Потребность самоуважения | Ощущение принятия и положительной оценки со стороны окружающих. | В сюжете рисунка наблюдается явное отвержение или агрессия по отношению к фигуре автора со стороны других фигур. | В сюжете рисунка наблюдается принятие, уважение по отношению к фигуре автора рисунка со стороны других фигур. |

| Группа потребностей | Показатели проявления потребности | Критерии | |

| «проблемный» | «ресурсный» | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Ощущение уверенности в своих силах и способностях. | Автор изображает себя в виде ущербных образов. | Автор изображает себя в виде образов, обладающих силой, знаниями, навыками, способностями, талантом. | |

| Потребности в знаниях | Наличие образов, символизирующих стремление к новым знаниям, обучению. | Отсутствие изображения символов познания (книги, тетради, блокноты и пр.). | Изображение символов познания. |

| Наличие действий, указывающих на стремление к приобретению новых знаний, обучению. | Отсутствие изображения действий, сопряженных с обучением, приобретением новых знаний и опыта. | Изображение действий, сопряженных с обучением или приобретением новых знаний (читает книгу, сидит за партой, оказывается на распутье и пр.). | |

| Эстетические потребности | Гармоничность рисунка. | Фигуры несоразмерны листу, расположе- ны в хаотической последовательности, рисунок несимметричен, композиция дисгармонична. | Фигуры соразмерны листу, композиция рисунка гармонична, уравновешенна. |

| Эстетичность рисунка. | Рисунок выполнен неаккуратно, небрежно, формально. | Рисунок выполнен старательно и аккуратно, неформально, с любовью, прорисованы детали, автор стремится к тому, чтобы рисунок был красивым. | |

| Группа потребностей | Показатели проявления потребности | Критерии | |

| «проблемный» | «ресурсный» | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Потребности самоактуализации и личностного совершенствования | Идеальный образ себя и другого. | При рисовании сказочных образов выбираются ущербные герои, нуждающиеся в помощи. | При рисовании сказочных образов выбираются созидательные герои, обладающие большим потенциалом. |

| Проявление творчества. | Изображение стандартно, обычно. | Рисунок необычен, неординарен, имеются необычные детали, ощущается полет фантазии автора. | |

Безусловно, не все потребности могут найти отражение в одном рисунке. Но, анализируя рисунки на основании данной схемы, мы можем установить, какая потребность проявлена, «проблемно» акцентирована, а какие потребности гармонизированы. Если в рисунке проявились преимущественно «проблемные» критерии по большинству групп потребностей, мы можем говорить о низком «уровне самоактуализации». Что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости психологической работы. Если в рисунке проявились преимущественно «ресурсные» критерии по большинству групп потребностей, можно говорить о достаточном «уровне самоактуализации». Такой человек не нуждается в коррекционном воздействии, но профилактическая и развивающая работа ему будет на пользу.

Чаще всего «проблемные» и «ресурсные» критерии находятся в определенном соотношении. В этом случае можно выделить наиболее «проблемную» и наиболее «гармоничную» группы потребностей. Знание «проблемной» группы потребностей позволит психологу сформировать задачи психологической коррекции, а знание «гармоничных» групп потребностей даст психологу информацию об источниках силы, ресурсах для психологической работы.

Формирование задач психологической работы

Попробуем представить процесс формирования задач психологической работы в обобщенном виде. Психолог может заполнить приведенную ниже таблицу. По вертикали выписываются «проблемные» группы потребностей. Причем необязательно выписывать все группы потребностей, как в предыдущей таблице. В таблицу вносятся только те группы, которые являются актуальными для автора рисунка. Проявление «гармоничных» групп потребностей описывается в графе «ресурсы психологической работы». Соотнесение «проблемных» проявлений и ресурсов позволит психологу сформировать задачи работы.

| «Проблемная» группа потребностей | «Проблемная» группа потребностей проявляется через... (описание) | Ресурсы для психологической работы | Задачи психологической работы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Психофизиологические потребности | Чрезмерный акцент на область гениталий. | Эстетика, творчество, когнитивные способности. | Сублимировать сексуальную энергию через творчество, научить контролировать сексуальные импульсы. |

| Потребности безопасности и защиты | Слабая выраженность способности к противостоянию неблагоприятным факторам внешней среды. | Потребности в знаниях. | Сформировать модели эффективного поведения в условиях действия стрессовых факторов. |

| Потребность принадлежности и любви | Общность с группой (семьей) выражена недостаточно. | Есть стремление к близости с отдельными членами группы. | Оказать содействие гармонизации внутрисемейных взаимоотношений. Содействовать принятию отдельных членов семьи автором рисунка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Содействовать принятию автора рисунка членами семьи. | |||

| Потребность самоуважения | Автор изображает себя в образе уязвленных, травмированных, ущербных существ. | Есть стремление к личностному росту. | Содействовать пониманию автором собственных возможностей, способностей. Сформировать ситуацию символического «превращения» из ущербного героя в созидательного. |

| Потребность в знаниях | В рисунке есть изображение книг, книжные полки, тетради, компьютер. | Сама по себе потребность в знаниях является не «проблемной», а ресурсной. Необходимо в процессе беседы установить к какого-рода знаниям стремится автор рисунка. | Построить программу приобретения необходимых знаний, при условии того, что они будут использованы для развития личности автора рисунка. |

| Эстетические потребности | Рисунок неаккуратный, грязный, дисгармоничный. | Содействовать формированию чувства прекрасного, приобщать к культурной традиции. | |

| Потребности самоактуализации и личностного совершенствования | Автор изображает себя в виде волшебника, короля, лебедя и пр. | Присутствует стремление к росту. | Сформировать образ человека-созидателя и наметить программу самореализации. |

Нередко через рисунок выявляются несколько «проблемных» групп потребностей. В этом случае от психолога потребуется расстановка приоритетов в реализации поставленных задач. Логика расстановки приоритетов — от «низших» потребностей к «высшим». То есть, если у ребенка имеются проблемы в области безопасности, а также в области эстетики, начинать работу необходимо с формирования моделей эффективного поведения в условиях действия стрессовых факторов. Чаще всего решение задач психологической работы происходит комплексно и параллельно, так как основные методы коррекции оказывают воздействие на личность в целом.

Прежде чем перейти к обсуждению конкретных тестов-рисунков, иапомним, что на основании вышеизложенного рисунки могут быть рассмотрены как символические «фотографии» внутренней динамики самоактуализирующегося человека. Таким образом, сравнивая рисунки, сделанные одним автором в разные периоды, мы можем оценить, как менялся его внутренний мир, самоощущение в семье, какие качества появились и пр. На этом основании представляется эффективным использовать тесты-рисунки для сравнительной диагностики, а также для оценки эффективности и результативности психологической работы с их авторами (или семьей). В этом случае психолог просит клиента выполнить задание тестов-рисунков на первой встрече и, по завершению психологической работы, предлагает то же самое задание (на последней нстрече). Подобная форма тестирования проводится как в индивидуальной, так и групповой формах.

Итак, мы рассмотрели основы психодиагностики через рисунок. В следующих главах мы остановимся на возможности исследования:

• самоощущения человека в семье;

• способности к противостоянию неблагоприятным воздействиям окружающей среды;

• индивидуального образа цели и особенностей процесса целе- полагания на основании «психологического» подхода.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ

Сегодня почти каждый студент психологического и педагогического вуза знаком с тестом «Рисунок с.емьи». Благодаря работам С. Кауфмана, В. Хьюлса, Р. Бернса, А. Захарова, Т. Хоментаускаса, Е. Романовой данная методика получила широкое распространение.

Традиционно цель теста «Рисунок семьи» — выявление особенностей внутрисемейных отношений. Благодаря рисованию ребенком семьи и беседе с ним оказывается возможным оценить особенности его восприятия и переживания отношений в семье.

Тестируемым (чаще всего ими являются дети от 5 до 12 лет) предлагается стандартный лист белой бумаги (формат А4) и карандаши (или простой карандаш и ластик), а также дается инструкция: «Нарисуй свою семью». Причем комментарии к данной инструкции считаются недопустимыми. Средняя продолжительность рисования — до 30 минут.

Процедура тестирования помогает психологу установить взаимоотношения с клиентом, что чрезвычайно важно в тех случаях, когда специалист только начинает свою карьеру. Обсуждение рисунка задает контекст беседе, благодаря чему и клиент, и психолог начинают чувствовать себя более свободными.

Итак, рисование семьи часто выполняет функцию конструктивного коммуникатора. Однако не всегда психолог может иметь столь безоблачную картину. Представьте себе, что клиент имеет серьезные трудности в общении со своими близкими, создал внутренний мир, куда может «спастись бегством», и вдруг психолог предлагает ему нарисовать то, что ввергает его в состояние стресса! Конечно, в этом случае функция рисунка как конструктивного коммуникатора не может быть достойно реализована.

Как бы ни складывались события, функция «Рисунка семьи» как хранителя информации о клиенте и его самоощущений в семье, эффективно реализуется всегда. Главное, найти ключ. Именно этому посвящена данная глава.

Организация процедуры тестирования

Материалы: 3-4 листа белой бумаги формата А4; один лист бумаги с нарисованными в ряд восьмью кружочками (диаметр 25-30 мм); набор из восьми цветных карандашей (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый, черный).

Перед началом тестирования психолог просит клиента удобно устроиться за столом; кладет перед ним лист бумаги с нарисованными в один ряд восемью кружочками и комплект из восьми цветных карандашей.

Инструкция 1: «Пожалуйста, раскрасьте эти кружочки разноцветными карандашами. Каждый кружочек должен быть одного цвета».

Мы просим клиента раскрасить кружочки до выполнения основных заданий для того, чтобы узнать его цветовые предпочтения. Благодаря тому, что кружочки расположены в один ряд по горизонтали, мы увидим, какое место в ряду занимает каждый цвет. Эта процедура покажет цветовые предпочтения на момент тестирования. При повторных тестированиях, если психолог желает узнать цветовые предпочтения, ему придется проделать данную процедуру еще раз.

Инструкция 2: «Нарисуйте свою семью».

Инструкция 3: «Нарисуйте свою семью в любых образах». Естественно, такая обобщенная форма инструкции вызовет немало вопросов. Можно дать разъяснение: «Образы могут быть самыми разнообразными: все, что мы когда-либо видели, и есть образ». Нередко клиенты переспрашивают: «А машину можно?», «А кошелек можно?», «А вулкан можно?» и пр. Это не должно смущать психолога, ибо рисовать можно все, что угодно.

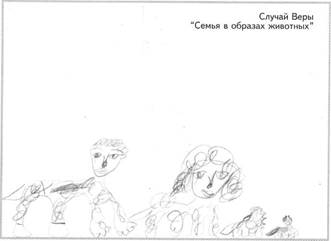

Инструкция 4: «Нарисуйте свою семью г, образах животных».

Инструкция 5: «Нарисуйте свою семью в образах сказочных или мифологических героев».

Выполнить все четыре инструкции за один раз могут только самые «стойкие» клиенты. Поэтому процедуру тестирования можно разделять и проводить за два раза, дать «домашнее задание» (правда, тогда придется вручить клиенту и комплект карандашей, иначе потеряются «цветовые предпочтения»).

С другой стороны, возможны варианты тестирования:

| Вариант | Номера инструкций | |

| А | 1 | 2 |

| В | 1 | 2; 3 |

| С | 1 | 3; 4 |

| Б | 1 | 3 |

| Е | 1 | 4; 5 |

| Р | 1 | 3; 4; 5 |

Как видно, инструкция № 1 дается во всех случаях. Однако это необязательно, если психолог не предлагает клиенту цветные карандаши, а ограничивается простым карандашом и ластиком, или психологу по каким-либо причинам неинтересны цветовые предпочтения клиента.

Традиционно после рисования принято задавать клиенту уточняющие вопросы. Это особенно важно, когда речь идет об инструкциях № 3,4,5. Необходимо выяснить существенные особенности изображенных фигур, узнать их характер, склонности, характер взаимоотношений друг с другом.

Примеры вопросов приведем в таблице.

| Инструкция | Примеры вопросов психолога |

| 1 | 2 |

| № 2 «Нарисуйте свою семью» | Кто изображен на рисунке? Какое у них настроение? Хорошо ли всем вместе? Чем они занимаются? Что будет с ними завтра? Когда просыпается каждый из членов семьи, какое у него настроение? Часто ли все собираются вместе? И пр. |

| № 3 «Нарисуйте свою семью в любых образах» | Пожалуйста, расскажите о тех, кто здесь изображен. Пожалуйста, опишите эти образы: каков их характер, что они любят и не любят, какие между ними отношения? К чему они стремятся? Что для них самое главное в жизни? Что их радует? Что каждого огорчает? Могут ли они существовать все вместе? Если да, то каким образом это может выглядеть? |

| 1 | 2 |

| № 4 «Нарисуйте свою семью в образах животных» | Расскажите, пожалуйста, об этих животных: какой у них нрав, повадки; что они любят; чего не любят. Расскажите о каждом животном подробно. В каких отношениях животные между собой находятся? Кто за кем охотится? Кто от кого спасается? Что является самым главным для каждого животного? Чем можно помочь этим животным, чтобы они жили дружно? Чем можно помочь каждому животному? |

| № 5 «Нарисуйте свою семью в образах сказочных или мифологических героев» | Расскажите, пожалуйста, об этих героях: из каких они сказок (или мифов)? В какой момент их застал художник: что они делали? К чему стремится каждый герой? Если это герои разных сказок, то легко ли им находить понимание друг с другом? Чем можно помочь этим героям? Расскажите, что могло произойти, если бы эти герои оказались вдруг в одной сказке по воле Доброго Волшебника. |

Если психолог работает с семьей (а это логично, когда речь идет о рисовании семьи), важно подвергнуть тестированию всех ее членов. Только в этом случае можно обладать наиболее полной информацией об особенностях внутрисемейных взаимоотношений, месте и роли каждого, бессознательных идентификациях и многом другом. «Полный комплект» рисунков семьи собрать, конечно, чрезвычайно сложно... Но очень полезно, ибо перед психологом разворачивается сложный пасьянс внутрисемейных отношений. Как он сложится? Эту увлекательную задачу ему и предстоит решать.

Психологический анализ «семейной серии» рисунков

Данный раздел работы с рисунками является самым ответственным и увлекательным. Для того чтобы к нему приступить, важно задаться вопросами:

к какому результату я планирую прийти и с какой целью я анализирую рисунки?

Зная конечную цель психологического анализа, психолог выбирает соответствующий ракурс анализа. Представим наиболее распространенные цели психологического анализа и соответствующие им ракурсы в таблице.

| Конечная цель анализа рисунков | Ракурс анализа | Ход анализа |

| Составление заключения относительно общего состояния и картины внутрисемейных взаимоотношений | Характер взаимоотношений в семье; наличие явных и скрытых конфликтов и их влияние на психологический статус членов семьи. | Главное — понять: является ли семья источником патологического влияния на своих членов; есть ли перспектива положительных изменений внутрисемейных отношений. |

| Составление заключения и рекомендаций относительно индиви- дуалыю-личностных особенностей ребенка (автора рисунков) | Психологическая экспертиза индивидуально-личностных особенностей ребенка и влияния семейной среды на его самоощущение. | Главное — понять: какие признаки для описания ин- дивидуально-личностных особенностей ребенка являются наиболее информативными, наиболее аргументированно и полно позволят описать особенности ребенка и составить рекомендации для общения и работы с ним; как влияют внутрисемейные взаимоотношения на личностный статус ребенка. |

| Формирование задач для последующей психологической коррекции или консультирования автора рисунков | «Проблемные» и «ресурсные» потребности автора рисунков, его ограничения и стремления. | Важно понять: как автор рисунков чувствует себя в семье; ресурсы какого качества содержит в себе семья; если есть деструктивное влияние членов семьи, то какого оно рода, и каким образом можно его нейтрализовать или корректировать. |

Технология анализа психологической информации содержит четыре шага:

шаг первый — поймем символическое значение предложенных клиенту инструкций;

шаг второй — постараемся описать рисунок, выделив наиболее информативные признаки;

шаг третий — попробуем понять содержание выделенных информативных признаков;

шаг четвертый — определим «проблемные» и «ресурсные» потребности клиента, и сформулируем задачи дальнейшей психологической работы.

Для составления заключений и рекомендаций психологу достаточно сделать три шага. Поскольку сказкотерапевты в большинстве случаев собирают психологическую информацию для последующей коррек- ционной или консультативной работы, мы больше внимания уделим психологическому анализу рисунков с целью формирования задач коррекции, и сделаем все четыре шага.

Шаг первый: понимание символического значения инструкции

Инструкция к рисованию представляет собой некий посыл бессознательному клиента, и актуализирует определенные пласты его внутренней жизни. Она задает направление ассоциативному процессу, в котором участвуют воображение и жизненный опыт клиента. Четыре инструкции раскрывают различные аспекты восприятия семьи автором рисунков. Каковы эти аспекты, нам предстоит разобраться.

«Нарисуйте свою семью» — такой посыл, скорее всего, актуализирует «внешний», социальный образ семьи. Обычно члены семьи отображаются через человеческие образы. Автор на момент рисования как бы становится сторонним наблюдателем, «фотографом» своей семьи. 11 сред ко бывает, что автор не изображает себя на рисунке, — так случается и с групповыми фотографиями. Тот, кто фотографирует, не может присутствовать в кадре. Правда, в психологической практике отсутствие в рисунке семьи фигуры автора принято трактовать как его уязвленность. Действительно, если автор не изображает себя на рисунке семьи,

это может говорить о том, что он не видит своего места в том социальном образе, который стремится создать семья. Быть может, к его мнению относятся небрежно, он не имеет собственной «зоны ответственности» в семье, его вклад в семью ощущается или признается несущественным.

Так или иначе, рисунок семьи представляет собой «видимый образ», а то, что скрыто, так и остается тайной. Психолог может лишь строить гипотезы, правомерность которых зависит от его профессионализма.

«Нарисуйте свою семью в образах» -— рисунок на эту тему можно назвать «ассоциативным образом» семьи. Данная инструкция дает автору значительно больше защиты и поэтому позволяет исследователю глубже проникнуть в тайну семьи. Субъективное содержание образа выражает глубинные переживания автора по отношению к членам семьи и тонкие пласты взаимоотношений. Данная инструкция стимулирует пробуждение воображения и ассоциативного мышления.

«Нарисуйте свою семью в образах животных» — рисунок на эту тему можно условно определить как «конфликтный образ» семьи. Надо сказать, что немало взрослых людей с высоким уровнем личностного развития затрудняются изобразить себя и членов своей семьи в образах животных. Они говорят, что преодолели свое «животное начало». Так ли это на самом деле, или мы столкнулись с проявлением защитных механизмов, можно сказать только после более глубокого знакомства. Дети же охотнее изображают семью в образах животных. Может быть, оттого, что им легче идентифицировать себя с животными,' чем с людьми.

В психологии и религии животные используются как символы интуитивности, инстинктивности, подсознания, чувственности, либидо. Всем известно, что животный мир достаточно жесток. В нем действует закон силы. Есть хищники и травоядные — те, кто нападают, и те, кто спасаются бегством. Есть животные активные, а есть ленивые. Но все они стремятся выжить.

Чтобы выжить, животные приспосабливаются к среде обитания, приобретают «индивидуальные средства» и стили защиты. Кто-то прячет голову в песок, кто-то выпускает чернильное облако, кто-то больно жалит, кто-то перекусывает шею, кто-то брыкается копытами... Подоб- пое сходство присутствует и в семейной жизни. Зная повадки, стиль жизни, особенности животных, в образе которых изображены члены семьи, можно понять стратегию поведения в ситуации конфликта и борь- бы за место под солнцем.

Однако будет недальновидным определение места рисунка семьи II образах животных только в качестве «конфликтного образа». Для сказ- котерапевта чрезвычайно важно, в образе какого животного изобража- с I себя автор рисунка, ибо так может проявляться архаическое или интуитивное знание о собственном тотеме. В первобытных культурах к животным относились с большим уважением. Древние полагали, что животное находится в более тесной связи с невидимыми космическими силами, чем сам человек. Высокие физические и сенсорные способности животных свидетельствовали для древних об обладании большой магической и духовной силой. Древний род выбирал себе духовного покровителя из животного мира — тотем. И сегодня изображение животных присутствует в гербах старинных фамилий, городов и стран. Человек может приобрести частицу силы тотема, считали древние.

Поэтому животное, в образе которого изображает себя автор, может быть использовано психологом в качестве проявления ресурса. В > I ом случае требуется более глубокое знакомство с символическим знамением животного.

Символическое значение животного проявляется на трех основных уровнях:

• личный, субъективный уровень, содержащий характеристику /ИIнотного автором;

• природный, объективный уровень, содержащий биологическую \.|рактеристику животного, знание о его повадках, характере и особенностях;

• глубинный, культуральный уровень, содержащий информацию о(> архетипическом символизме животного, отражающий межкультурное единообразие приписываемых ему качеств и свойств.

Символическое значение животного становится особенно важным ц психологической практике тогда, когда ребенок жестко идентифициро- млп с некоторым животным. Он постоянно изображает его, собирает коллекцию его изображений, копирует повадки, особенности (обычно дан- пи п феномен распространен в возрастном интервале от 4 до 7 лет). Ее- тественно, ребенок рисует себя в образе любимого животного. В этом случае долг психолога — рассказать ребенку о глубинном значении образа выбранного животного; о тотеме, который оберегает человека; продумать систему ритуалов общения с животным. Постепенно осознанное восприятие любимого животного как тотема сформирует у ребенка более интимное к нему отношение. Но главное, позволит ребенку отделить свое «Я» от образа животного.

Итак, «семья в образах животных» покажет психологу систему бессознательных, инстинктивных взаимоотношений в семье, отразит «конфликтный образ», а также укажет на символический тотем.

«Нарисуйте семью в образах сказочных или мифологических героев» — данная инструкция дается сказкотерапевтом для понимания «ресурсного образа» семьи. В большинстве случаев рисуют созидательных сказочных персонажей, наделенных особой судьбой, талантом, силами и возможностями. Нередко рисунок на эту тему отражает желаемый автором образ семьи. И это очень важно для психолога, так как показывает символический «образ успеха», духовный эталон взаимоотношений, к которому можно прийти в процессе психологической работы с семьей. «Если ты нарисовал себя в образе волшебника, означает ли это, что ты ощущаешь в себе волшебную силу, способности?» — может задать провокационный вопрос психолог. Ощущает это автор рисунка в данный момент или нет, не так важно. Психолог отмечает для себя наличие определенного ресурса, проявление потребности в личностном развитии, самоактуализации.

| Подведем итог и представим обобщенное символическое значение инструкций в таблице.

|

Шаг второй: описание рисунка

Постараемся описать рисунки, выделив наиболее информативные признаки.

| Рисунок | Информативные признаки |

| Рисунок семьи | Эстетика изображения; площадь (размер) рисунка; наличие или отсутствие смещения композиции (вверх, вниз, вправо, влево); соразмерность фигур друг другу и листу; расстояние между членами семьи; наличие предметов (или иных преград/посредников) между членами семьи; наличие дополнительных образов (животные, солнце, растения и пр.); контекст изображения (дома за столом, в интерьере, на природе, в контексте определенного события); близость членов семьи по цветовым пятнам, характеру изображения, одежде, образу действий |

| Рисунок семьи в образах | Признаки, выделенные для рисунка семьи, сохраняются, и к ним добавляются новые: символическое значение нарисованных образов (субъективное и глубинное); характер взаимоотношений между образами (есть ли образы-антагонисты, или родственные образы); принадлежность образов к определенной группе (например, все образы — машины или деревья; или один образ относится к животному миру, другой к миру людей, третий к миру техники); эмоциональное восприятие образов; история прошлой и будущей жизни изображенных образов |