Задание на 05. 02. 22

Практическая работа № 13,14

Тема занятия: 1. Расчёт гидравлических параметров для тепловых сетей.

2. Анализ пьезометрического графика двухтрубной тепловой сети.

Цель занятия: 1. Выполнить гидравлический расчёт двухтрубной водяной тепловой сети.

2. Построить пьезометрический график двухтрубной водяной тепловой сети и сделать его анализ.

Теоретические основы

Тепловые сети являются одним из основных элементов системы теплоснабжения. Для обеспечения надёжности энергоснабжения необходимо по заданному расходу с учётом допустимой скорости теплоносителя подобрать диаметр трубопроводов. Иногда требуется при известном диаметре и заданной потере давления определить пропускную способность трубопровода.

При гидравлическом расчёте решаются следующие задачи:

- Определение диаметров трубопроводов;

- Определение падения давления – напора;

- Определение действующих напоров в различных точках сети;

- Определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

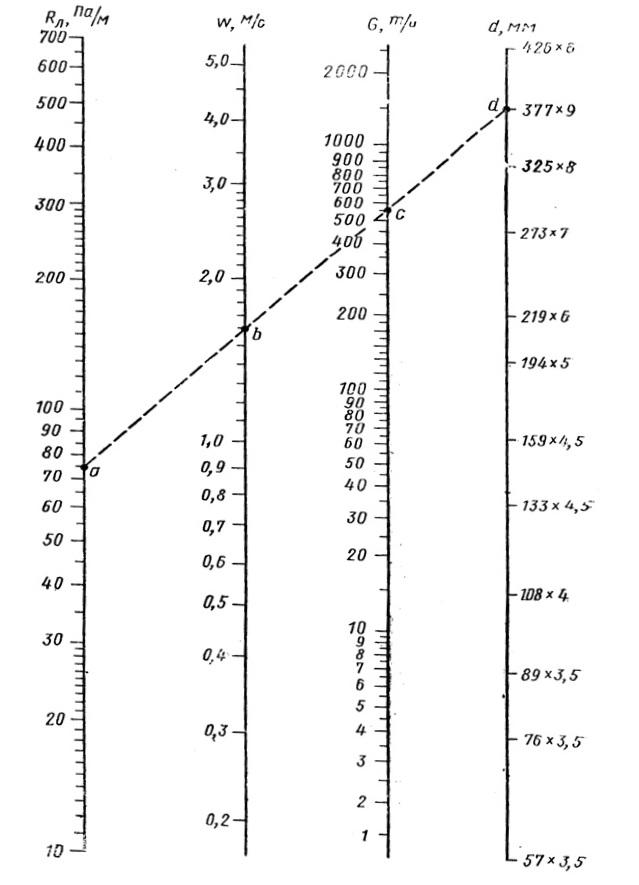

При проведении гидравлических расчётов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчётных нагрузок. Для ускорения и упрощения расчётов вместо таблиц используются логарифмические номограммы гидравлического расчёта, а в последние годы - компьютерные расчётные и графические программы.

Порядок гидравлического расчёта теплопровода:

- Составляют расчётную схему сети по выбранной трассе с указанием ответвлений, компенсаторов, фасонных частей и т.п.

- Разбивают схему на участки с постоянным расходом теплоносителя и выявляют длину каждого участка.

- Распределяют расходы воды по участкам.

- Задаются оптимальными потерями давления на трение и определяют диаметры теплопроводов главной магистрали на каждом участке.

- Вычисляют потери давления по участкам с учётом местных сопротивлений, определяют располагаемые давления на ответвлениях и производят гидравлический расчёт ответвлений для каждого абонента.

Диаметр заданного участка теплопровода выбирают по номограмме в зависимости от расхода теплоносителя, отложенного на оси абсцисс. К оси абсцисс в точке расхода восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линией диаметров. Далее из точки пересечения восстанавливают перпендикуляр на ось ординат, где отложены удельные потери давления. Удельные потери давления на трение должны находиться в заданных пределах. Если потери давления по номограмме получаются выше или ниже этих пределов, то следует соответственно уменьшить или увеличить диаметр. При гидравлическом расчёте тепловых сетей диаметры подающей и обратной магистралей выбирают одновременно. В двухтрубных сетях диаметры обеих труб принимают одинаковыми: не менее 50мм для распределительных и не менее 25мм для ответвлений. Диаметр обратной магистрали транзитного участка в открытой системе теплоснабжения уменьшают, если в конце участка установлен бак-аккумулятор горячей воды.

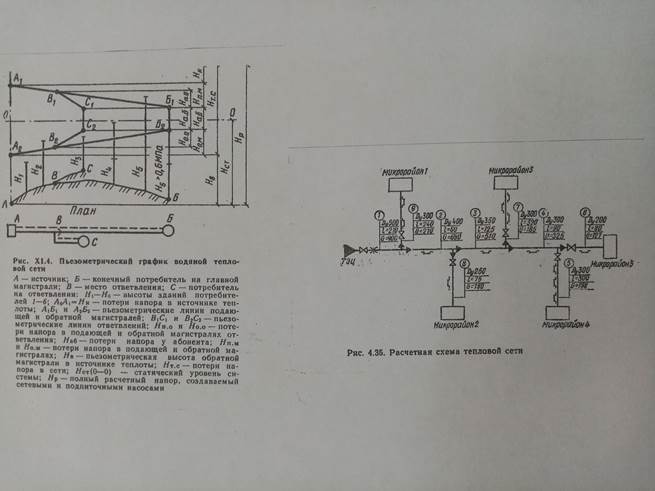

Построение пьезометрического графика

При проектировании разветвлённых тепловых сетей для выявления располагаемых и максимальных давлений на любом участке магистрали по данным гидравлического расчёта строят так называемые графики давлений - пьезометрические графики.

Для построения графика давлений используют единицу гидродинамического потенциала – пьезометрический напор. Напор – это давление столба жидкости, выраженное в линейных единицах – метрах.

Напор в данной точке на оси трубопровода называется пьезометрическим напором или

пьезометрической высотой, поэтому график давлений называется пьезометрическим. Построение графика (см. рисунок) начинают с вычерчивания по оси абсцисс профиля (рельефа) местности, где проходит трасса тепловой сети. Под профилем в том же масштабе вычерчивают развёрнутую схему трассы до наиболее удалённого абонента с указанием всех ответвлений и геодезических высот присоединяемых зданий. За начало отсчёта (горизонтальную плоскость) напоров принимают уровень установки сетевых насосов. Задаваясь необходимым давлением во всасывающем патрубке, определяют на ординате пьезометрическую высоту - точку. От этого уровня последовательно откладывают полные потери давления на всех участках, начиная с обратной магистрали, у абонента, главной магистрали и в источнике теплоснабжения. Линии, образованные при соединении давлений (пьезометрических высот) всех участков подающей и обратной магистралей, характеризуют динамическое состояние системы.

Такой график выполняют не только в динамическом (при работающих сетевых насосах), но и в статическом (при неработающих сетевых насосах) состояниях системы. Благодаря наглядности пьезометрического графика, можно легко определить располагаемые напоры и полные давления в любой точке на трассе тепловой сети. Эти данные принимают за основу при выборе схем присоединения тепловых потребителей, расчёте сетевых и подпиточных насосов, а также при необходимости выбора насосных подстанций и подкачивающих насосов, устанавливаемых на трассе тепловой сети.

По пьезометрическому графику легко контролировать соблюдение основных требований, обеспечивающих надёжную работу тепловых сетей и местных систем. Так, например, при динамическом состоянии не допускается вскипания воды в подающей магистрали, а при статическом (в холодном состоянии) давление в тепловой сети не должно превышать допустимого предела для местных систем, присоединённых по зависимой схеме.

Пьезометрическая высота статического давления из условия невскипания воды в системе с температурой более 100оС при остановке сетевых насосов повышается и зависит от температуры (избыточного давления) теплоносителя. Она определяется высотой столба жидкости, соответствующего избыточному давлению сухого насыщенного пара при максимально возможной температуре воды в источнике теплоснабжения. Эту температуру принимают равной температуре насыщения. Статическое давление поддерживается подпиточными насосами.

При построении графика необходимо учитывать следующие условия:

- Обеспечение избыточного давления (не менее 0,05Мпа) как во всасывающих патрубках насосов (сетевых, подпиточных, смесительных), так и во всех элементах системы теплоснабжения во избежание нарушения работы насосов (кавитации) и подсоса воздуха в систему. В противном случае прекратится циркуляция воды в системе и возникнет опасность коррозии трубопроводов из-за наличия кислорода, попавшего в систему с воздухом.

- Создание необходимого перепада давлений на вводе в подающей и обратной магистралях тепловой сети для обеспечения нормальной работы местных систем.

- Обеспечение давления в обратной магистрали открытых систем теплоснабжения с учётом потерь в системе горячего водоснабжения. В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического в системах горячего водоснабжения.

Основные технические решения схем присоединения систем отопления к существующим тепловым сетям с простым рельефом местности приведены на рисунке. Если высота зданий превышает давление в обратной магистрали, то для обеспечения работы таких потребителей на магистрали устанавливают автоматические клапаны – регуляторы подпора, обеспечивающие заполнение местных систем водой.

Когда давление на вводе абонентов, имеющих радиаторное отопление, превышает допустимое 0,6 МПа или располагаемое давление в тепловой сети не обеспечивает заполнения систем отопления водой, то такие потребители присоединяют к тепловой сети по независимой (изолированной) схеме. Эти абоненты, как правило, бывают, расположены или на возвышенностях, или в низменных местах. К ним относятся также здания с большой высотой, например высотные.

Абоненты 1, 2, 3, 4, 6 можно присоединить по элеваторной схеме. При этом для абонентов 1 и 6 давление в обратной магистрали не должно превышать допустимого для систем отопления 0,6 Мпа, а из условия заполнения системы отопления должно быть больше её статического давления на 0,05Мпа. У абонентов 2, 3, 4 требуется установить регуляторы давления на обратной магистрали, так как давление в ней меньше статического давления системы отопления.

Абонент 5 можно присоединить только с насосом на подающем трубопроводе системы отопления, так как статическое давление системы отопления этого здания превышает давление в подающем трубопроводе тепловой сети. В этой схеме необходим обратный клапан на подающей магистрали. У абонента 6 требуется установить насос на обратном трубопроводе от системы отопления до подмешивающей перемычки, а на случай аварии – обратный клапан на обратной магистрали. Здесь давление в обратном трубопроводе тепловой сети превышает допустимый предел для системы отопления, то есть более 0,6 Мпа. Однако такие абоненты целесообразно присоединять по независимой схеме, так как в случае остановки насоса система отопления окажется под недопустимым давлением.

В тепловых сетях значительной протяжённости или при сложном рельефе местности практически невозможно поддержать у всех абонентов требуемый напор только сетевыми насосами. Давление в подающей магистрали у начальных абонентов становится выше, а у конечных, наоборот, ниже оптимального. В таких случаях, чтобы обеспечить требуемое давление у большинства абонентов и в то же время уменьшить напор, создаваемый сетевыми насосами, на трассе тепловой сети устанавливают специальные подкачивающие насосы. При работающих сетевых насосах подкачивающие насосы позволяют повысить давление на участках тепловой сети для одних абонентов и понизить – для других.

Подкачивающие насосы устанавливают на подающей магистрали при повышении и на обратной магистрали при понижении рельефа местности от источника. При ровном рельефе местности подкачивающие насосы устанавливают как на подающей, так и на обратной магистралях в зависимости от протяжённости тепловой сети и высоты зданий.

Отчёт о работе должен содержать:

- Название работы и её цель.

- Произвести гидравлический расчёт схемы, указанной в этой методичке. Расчёт производится по участкам в направлении главной магистрали.

- По результатам гидравлического расчёта построить пьезометрический график и сделать его анализ.