Показатели здоровья населения.

В основе профессиональной деятельности медработника любой специальности лежат два основных понятия: здоровье и болезнь. В практической деятельности медработник обычно оценивает здоровье отдельного человека, однако для принятия управленческих решений необходимо анализировать здоровье определенных, часто многочисленных групп людей. При этом здоровье следует рассматривать не просто как арифметическое сложение данных о здоровье индивидуумов, а как множество показателей, рассчитанных с использованием вероятностных и статистических методов анализа.

В настоящее время для оценки общественного здоровья принято использовать следующие группы показателей (индикаторов), которые достаточно полно отражают картину общественного здоровья:

- показатели медико-демографических процессов;

- показатели заболеваемости;

- показатели инвалидности;

- показатели физического развития.

Медико-демографические, в свою очередь, разделяются на показатели естественного движения населения (рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя продолжительность предстоящей жизни, брачность, плодовитость и т. д.) и показатели механического движения населения (миграция населения: эмиграция, иммиграция).

Демография - это наука о население (народонаселении ). Слово демография происходит от греческих слов demos-народ и grapho-писать, изображать.

В круг проблем демографии входит изучение территориального размещения населения, тенденций и процессов, происходящих в населении в связи с социально–экономическими условиями жизни, быта, традициями, экологическими, медицинскими, правовыми и другими факторами. Под населением (народонаселением) понимается совокупность людей, объединенных общностью проживания в пределах той или иной страны или части ее территории (области, края, района, города), группы стран, всего мира.

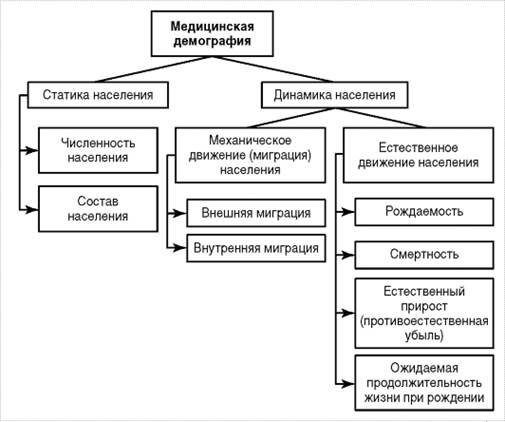

Медицинская демография - это наука, которая изучает влияние социально-медицинских факторов на процессы механического и естественного движения населения и разрабатывается рекомендации по улучшению показателей здоровья населения.

Медицинская демография изучает демографические процессы и явления и их воздействие на состояние здоровья и здравоохранение, медико-демографические процессы и явления и их воздействие на состояние здоровья и здравоохранение, медико-демографические аспекты общественного здоровья и здравоохранения, т.е. находится на стыке общей демографии и науки об общественном здоровье и здравоохранении.

Медицинская демография изучает население по двум основным направлениям - это изучение статики населения и изучение динамики населения.

Статика населения - численность и состав населения на определенный территории на какой-то момент. Состав населения изучается по ряду признаков:

v пол

v возраст

v социальные группы

v национальность

v язык

v семейное положение

v уровень образования

v место жительства (город, село)

v плотность населения и др.

Динамика населения изучает изменение численности населения за какой-то период времени. Включает в себя два вида движения населения:

1. Механическое движение - происходит под влиянием миграционных процессов.

2. Естественное движение происходит в результате естественных биологических процессов - рождаемости и смертности.

Основными показателями естественного движения населения являются:

v рождаемость,

v смертность,

v естественный прирост населения.

Кроме того, основные показатели естественного движения дополняются уточненными показателями:

v плодовитость,

v материнская смертность,

v младенческая смертность,

v перинатальная смертность,

v структура смертности по причинам и т.д.

Основным способом изучения статики населения является перепись. Одна из первых попыток учета населения был проведена в Китае в 238 году до н.э. Первая перепись, которая отвечала современным требованиям был проведена в Бельгии в 1846 году. В России в 17-18 веках проводились попытки собрать информацию о численности населения (перепись по цехам, дворам, домам, по сохам) целях рационального налогообложения. Первая всеобщая перепись населения в России был проведена в 1897 году. Всего в нашей стране в этом столетии проводилось 8 всеобщих переписей. Переписи населения, которые принято проводить каждые 10 лет.

Требования к проведению переписи:

1. Всеобщность

2. Поименная (при дальнейшей обработке данные обезличиваются)

3. Непосредственное получение сведений от респондента (паспорт не требуется). Должная соблюдаться строгая тайна переписи.

Все информация собирается на так называемый критический момент переписи. В 1989 году таким критическим моментом был полночь с 11 на 12 января (0 часов 12 января). Если человек во время проведения переписи временно отсутствовал, то она переписывается заочно, как временно отсутствующий. В том, месте, где он проживал во время переписи его переписывают как временно проживающего. Данные о численности населения приводят по наличному населению и постоянному населению. Наличное население - лица находящиеся в момент переписи на данной территории, включая временно проживающих. Постоянное население - лица, которые постоянно проживают на данной территории, включая временно отсутствующих. В период между переписями данные о численности и составе населения можно получить из ЗАГСов.

Существуют математические методы определения численности населения.

Методы интраполяции - определение численности населения в годы между переписями.

Метод эктсрапаляции - определение численности населения в годы после последней переписи. Чтобы воспользоваться этими методами необходимо знать среднегодовой прирост населения умножить его на число лет после последней переписи.

Показатели характеризующие статику населения используются в следующих случаях:

1. Для подсчета показателей естественного движения населения

2. Для планирования всей системы здравоохранения, для расчета потребности в лабораторно-поликлинической и стационарной помощи.

3. Для определения необходимого количества средств выделяемых из бюджета на здравоохранение.

4. Для расчета показателей характеризующих деятельность учреждений здравоохранения.

5. Для организации противоэпидемической работы.

Численности населения в России в настоящее время составляет около 148 млн. человек (53% женщины, 47% мужчины).

Разность в численности мужчин и женщин происходит в основном за счет старших возрастных групп. В возрасте 60 лет и старше на одного мужчину приходится три женщины. При рождении численность мальчиков превышает численность девочек: на 105 мальчиков рождается 100 девочек.

К 30-м годам число мужчин сравнивается с числом женщин. Есть условия для повышения уровня брачности и рождаемости. Для практического здравоохранения важен возрастной состав населения, так как он тоже влияет на показатели воспроизводства населения.