Произношение иностранных слов, имён и отчеств Особенности произношения иностранных слов

В словах иноязычного происхождения, не окончательно усвоенных русским языком, буква о в безударном положении произносится четко: [о], то есть без редукции: б[о]а, [о]тель, кака[о], ради[о]. Иногда допускается двоякое произношение: п[о]эт – п[а]эт, с[о]нет – с[а]нет и др.

Перед гласным, обозначаемым буквой е, во многих иноязычных словах согласные произносятся твердо: а[тэ]лье, ко[дэ]кс, ка[фэ], Шо[пэ]н. Чтобы не ошибиться, следует смотреть словарь литературного произношения.

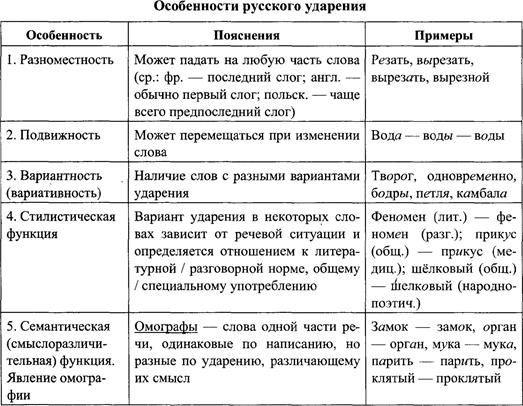

5. Особенности русского ударения. Вариативность ударений.

Акцентологические нормы - правила постановки ударений в словах.

Вариативность ударений

Неподвижное: берегУ, берегУт, бережЁт // аэропОрт – аэроПорты // тОрт – тОрты // бАнт – бАнты, шАрф – шАрфы // Иск – Иксы // крАн – крАны // кОнус – кОнусы – кОнусов // лЕктор – лЕкторы // недУг – недУги // бухгАлтер – бухгАлтеры

Подвижное: бЕл, бЕло, бЕлы, белА

в кратких формах прилагательных и страдательных причастий:

мужской и средний род, множ.число – на основу (прАв, прАво, прАвы //бЕл, бЕло, бЕлы, )

женский род – на окончание (правА // белА)

+ так же в глаголах:

пОнять – пОнял – пОняли // понялА

начАть – нАчал – нАчали // началА

исключение из данного правила: послАла, клАла, крАла, крАлась.

ошибки:

1) незнание ударений другого языка: мизЕрный

2) отсутствие Ё: жЁлчь

3) плохое знание орфографии: брОня, гренкИ

Вариативность ударений:

1) равноправные ударения: по вОлнам и по волнАм, бАржа и баржА, пиццЕрия и пиццерИя

2) основной и допустимый вариант: творОг и твОрог, кулинАрия и кулинарИя,

+ допустимо устаревшие: индустрИя и индУстрия

3) запретительные пометы:

- не рекомендуется (например, нужно говорить алфавИт, подрОстковый)

- неправильно (например, нужно говорить кУхонный)

- грубо неправильно (например, нужно говорить докумЕнт и ходАтайство)

Необходимо запомнить: валовой (доход, продукт); уставный (фонд, капитал); опт – оптом – оптовый – оптовик; дебитор – должник, дебиторская задолженность (сумма долгов); дебет – левая сторона бухгалтерских счетов.

Поставить ударение в именах существительных можно :

1) От языка: например, пулОвер, потому что слово пришло из английского языка (pullover – «свитер, любая вязаная одежда, натягиваемая через голову»), нуворИш – из французского (nouveauriche – букв. «новый богач»), мизЕрный – из французского (misеʹr – «бедный»). Ср. также: импИчмент, дефИс, сАммит, мАркетинг, диспансЕр, хАос (беспорядок, гЕнезис, биогенЕз, фенОмен, экспЕрт.

2) Ударение на мЕтр: киломЕтр, сантимЕтр.

3) -прОвод: водопровОд, мусоропровОд, нефтепровОд, кроме слов электропрОвод и электропрИвод.

4) В словах с -лОг: каталОг, некролОг, полилОг, монолОг, кроме слов уфОлог, кинОлог, стоматОлог, геОлог.

5) Отглагольные существительные сохраняют место ударения в исходном слове: исповЕдать – вероисповЕдание // Отрок - Отрочество

6) Ударение в русском языке может выполнять смысловые и грамматические функции.

С его помощью различаются омонимы: ирис – ирис, замок – замок, мука – мука, угольный – угольный, атлас – атлас, хлопок – хлопок, орган – орган. Неправильная постановка ударения влечет за собой искажение смысла. Ср.: ледник (в горах) – ледник (погреб); парить (репу) – парить (в облаках); рефлекторный (от рефлектор) – рефлекторный (от рефлекс); наголо (держать шашки) – наголо (остричь); броня (защитная облицовка из стали) – броня (закрепление чего-либо, за кем-нибудь).

7) Место ударения в отглагольных существительных, как правило, совпадает с местом ударения в исходном глаголе: обеспЕчивать – обеспЕчение; сосредотОчивать – сосредотОчение; упрОчить – упрОчение; упорЯдочить – упорЯдочение.

8) Место ударения в форме родительного падежа множественного числа может быть различным – на окончании либо на основе:

1) область – областей; ведомость – ведомостей; ступень – ступеней (в развитии чего-либо); но: ступеней (в лестнице);

2) доска – досок; сирота – сирот; отрасль – отраслей; мощность – мощностей; прибыль – прибылей; дно – доньев; торт – тортов; порт – портов.

Следует запомнить: среда – среды – по средам

Прилагательные:

1) СлИва – слИвовый, щавЕль – щавЕлевый. (запомнить щавЕль: срубили ель, сорвали щавЕль)

2) Ударный слог сохраняется в некоторых кратких: красИвый – красИв – красИво – красИва – красИвее

3) В некоторый кратких прилагательных в женском род – на последний слог: стрОен – стрОйны – стройнА

4) Если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то в сравнительной степени – на суффикс: больнА – больнЕЕ, сильнА – сильнеЕ, ценнА – ценнЕе, желтА – желтЕе

5) Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу – там и останется:

красИва – красИвее, печАльно – печАльнее, бесцЕнна – бесцЕннее

Исключения: здорОва – здоровЕе, рОзова – розовЕе, рОсла – рослЕе, снОсна – сноснЕе, прОчна – прочнЕе, хИщна – хищнЕе

Глаголы:

1) На тот же слог, что и в инфинитиве: гулЯть – гулЯл.

2) Глаголы женского рода чуть отличаются (что было в начале) пОнять – пОнял – пОняли // понялА

Исключение из данного правила: послАла, клАла, крАла, крАлась, слАла + очевидные исключения: бИла, брИла, дУла, жАла, , крЫла, мЫла, мЯла, пАла, шИла

3) Приставка ВЫ перетягивает ударение: вЫкрала, вЫучит.

4) В глаголах на -ить ударение на окончание: включИть – включАть, звонИть – звонИт – звонЯт, вручИть – вручАт – вручИт.

Исключения: опОшлить – опОлят, освЕдомиться – освЕдомятся.

5) Глаголы, образованные от прилагательных, обычно имеют ударение на последнем слоге: глубокий – углубИть; лёгкий – облегчИть; бодрый – ободрИть, подбодрИть; быстрый – убыстрИть, острый – обострИть.

6) Возвратные глаголы – на суффикс: началсЯ, началАсь.

7) В глаголах на -ировать более продуктивным считается вариант с ударением на и: блокИровать, национализИровать, приватизИровать, экспортИровать.

Глаголы на -ать: маркировАть, премировАть, нормировАть, бомбардировАть, опломбировАть, формировАть, сортировАть.

Причастия:

1) Действительные: налИвший, зажИвший

2) Страдательные: изогнУть – изОгнутый, согнУть – сОгнутый.

3) Краткие причастия женского рода: занятА, запертА.

4) Два пункта про че вообще непон

5) Чекни тетрадь

6) Полное причастие с суффиксом Т: сОгнутый, прИнятый, зАгнутый, зАнятый, зАпертый, снЯвший.

7) Причатия с ВШ/Щ: кормЯщий, молЯщий, кровоточАщий, нанЯвшийся, понЯвший, прожИвший, нажИвший, налИвший.

Деепричастия:

1) Сохраняет ударный слог: занЯть – занЯв.

2) Суффиксы -В и -ВШИ: начАв, отдАв, начАвшись.

3) С приставкой -до: дОверху, дОнизу, дОсуха

исключения: добелА, донЕльзя.

4) С приставкой -за: зАгодя, зАтемно, зАсветло

исключения: завИдно

1. Предлоги в русском языке часто принимают ударение на себя, оставляя безударными следующие за ними существительные или числительные; чаще всего ударение перетягивают на себя предлоги НА, ЗА, ПОД, ИЗ, ПО, БЕЗ. нА воду, зА ногу, пОд гору, пО три, Из дому, бЕз толку

СРАВНИ! зА городом (в пригороде) – за гОродом (за чертой города) Из дому (из своего дома) – из дОма (из любого дома)

2. Современный (правильный) вариант:

дАришь деньгАм индустрИя рЕкам трАпеза фольгА мышлЕние апострОф

Литературный (правильный) вариант:

кОмпас маякА крЕйсеры вЕтры алкогОль инсУльт вЫзовы шпрИцы арЕст осуждЁнный возбужденО квартАл бухгАлтеры договОр

Смыслоразличительная функция ударения

ЯзыкОвая (колбаса) – языковАя (политика)

ЗанятОй (человек) – зАнятое (место)

КонсервАторский (метод) – консерватОрский (уровень исполнения

6. Морфологические нормы. Род существительных. Падежные формы имён существительных.

Морфологические нормы - нормы образования и употребления слов различных частей речи.

Род существительных

1) наличие дублетных форм некоторых существительных

2) оканчивающиеся на мягкий согласный (вуаль, тюль)

3) существительный общего рода (невежа, невежда, плакса, недотрога)

нельзя отнести к общему роду: менеджер, физик, враг

4) несклоняемые существительные

- обозначающие животных – мужской род (кенгуру, гризли, хаски)

- обозначающие неодушевленные предметы – средний род (бра, кашне, канапе)

- обозначающие лица по половому признаку (леди, фрау, инкогнито, протеже, денди)

Мужской род:

аэрозоль, полироль, пасквиль, водевиль, квантиль, квартиль, эндшпиль, тюль, толь, бемоль, шампунь.

Женский род:

антресоль, мозоль, канифоль, вакуоль, триоль, вуаль

мужской род:

языки: хинди, суахили, урду, бенгали

ветра: сирокко, торнадо

пенальти – мужской род, так как удар

евро, доллар, рубль, фунт, франк, тугрик

сыр: бри, сулугуни

атташе

женский род:

иваси (рыба), цеце(муха), авеню (улица), кольраби (капуста), салями (колбаса), плацкарта

средний род:

какао, бордо (вино), шардоне (виноград, вино), капучино, депо, пальто, кашпо, арго (это какой-то язык, кста), безе, бра, декольте, банджо

аббревиатуры:

НАТО (альянс) постановил

МГУ (университет) принял

СНГ (содружество) выступило

ЮНЕСКО (организация) объявила

Названия обуви и парных предметов

| Ботинки - один ботинок Боты - один бот Ботфорты - один ботфорт Кеды - один кед Сланцы - один сланец Мокасины - один мокасин Черевики - один черевик Черевички - один черевичек Чувяки - один чувяк гольфы - один гольф чулки – один чулок рельсы – рельс коррективы - один корректив сапоги – сапог | Туфли - одна туфля Сандалии - одна сандалия Тапки - одна тапка Тапочки - одна тапочка Кроссовки - одна кроссовка Бутсы - одна бутса Бахилы - одна бахила Босоножки - одна босоножка Вьетнамки - одна вьетнамка гетры - одна гетра бакенбарды - одна бакенбарда краги - одна крага гамаши - одна гамаша |

Падежные формы имен существительных.

у/а

чашка чаю/плантация чая

много шуму

мало толку

в фразеологизмах: ни слуху ни духу

е/у

находился в отпуске (был в отпуску)

окончание е – объективное значение (думать о чём? О лесе, о саде)

окончание у – обстоятельственное (где? в чем? на чем? во льду, в саду, в цеху, в снегу, на берегу, на балу)

и/ы

инспектор – инспекторы месяц – месяцы

инженер – инженеры бухгалтер - бухгалтеры

корректор – корректоры (в)ректор – (в)ректоры

прожектор – прожекторы конструктор – конструкторы

лектор – лекторы редактор – редакторы

тренер – тренеры вектор - векторы

выговор – выговоры шофёр - шофёры

выезд – выезды актёр - актёры

вагон – выгоны режиссёр – режиссёры

выход – выходы офицер – офицеры

тенор – теноры бункер – бункеры

китель – кители фронт – фронты

порт – порты вызов – вызовы

десна – дёсны договор – договоры

пресса – прессы шофёр – шофёры

полис – полисы

снайпер – снайперы

архитекторы, библиотекари, трансформаторы, конденсаторы

а/я

Директор – директора сторож - сторожа

адрес – адреса профессор - профессора

доктор – доктора тополь - тополя

колокол – колокола якорь - якоря

мастер – мастера отпуск – отпуска

недра токарь – токаря

паспорт – паспорта

повар – повара трактор - трактора

погреб - погреба крейсер – крейсера

вексель – векселя катер – катера

сторож – сторожа

слесарь – слесари и слесаря

У односложных существительных варианты в пределах литературной нормы отмечаются лишь в отдельных словах:

года и годы (но: годы юности, тяжелых лишений; девяностые, нулевые годы), цеха и цехи (на предприятии), шторма и штормы.

??? мучить – мучусь

иссохнуть – иссох

жечь – жжет

течь – течёт

лечь – лягь

ежай – поезжай

Апельсин – апельсинов

мандарин – мандаринов

помидор – помидоров

мухомор – мухоморов

компьютер – компьютеров

носок – носков

баклажан – баклажанов

мадьяры - мадьяр

туркмены – туркмен

гардемарины - гардемаринов и гардемарин

партизаны – партизан

солдаты - солдат.

манжеты – манжет

погоны - погон,

эполеты - эполет

Названия мер и единиц измерения: 220 вольт, 1000 ватт, 5 ампер, 500 гигабайт.

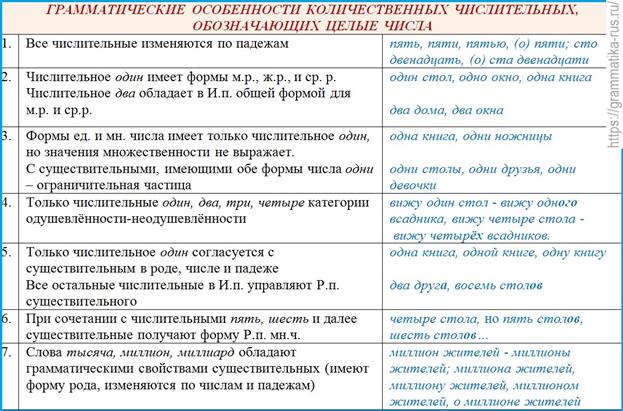

7. Морфологические нормы. Особенности склонения и сочетаемости числительных.

Особенности склонения и сочетаемости числительных.

Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальные числительные этого типа употребляются редко; ср. обычное пять суток вместо «пятеро суток») сочетаются:

I. с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: двое друзей, трое сирот;

II. с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое саней, трое ножниц, четверо суток;

III. с существительными дети, ребята, люди, с существительным лицо в значении «человек»: двое детей, трое ребят, трое молодых людей, четверо незнакомых лиц;

IV. с личными местоимениями мы, вы, они; нас двое, вас трое, их было пятеро.

У количественных числительных есть особенности в синтаксической сочетаемости с существительными, к которым они относятся.

В И.п. и В.п. они требуют после себя существительных в форме Р.п., например: восемь книг, пятнадцать роз, двадцать человек. При этом числительные полтора, два, три, четыре требуют существительного в ед. ч., а остальные – во мн. ч. Примеры:

Два окна – пять окон, три розы – тридцать роз, четыре мальчика – сорок мальчиков.

Такой вид синтаксической сочетаемости называется управлением, т.к. падеж существительного управляется числительным.

Во всех остальных формах вид связи другой, а именно: согласование, т.е.числительные согласуются с существительными в падеже. Примеры:

Р.п. пяти окон, трёх роз

Д.п. пяти окнам, трём розам

Т.п. пятью окнами, тремя розами

П.п. (о) пяти окнах, трёх розах

Исключение составляет числительное один. Оно во всех падежах согласуется с существительным.

У дробных числительных простые полтора, полтораста сочетаются с существительными, как целые.

Остальные дробные управляют Р.п. Возможно употребление существительных как в единственном, так и во множественном числе, например: две третьих яблока (часть предмета) и две третьих яблок (часть общего количества предметов).

Собирательные числительные сочетаются с существительными так же, как и целые количественные числительные. В И.п. и В.п. они управляют Р.п. существительного, а во всех остальных падежах согласуются с существительным в падеже. Со всеми собирательными числительными, кроме оба, существительное употребляется в форме мн.ч., например, семеро козлят. И только с оба существительные употребляются в ед.ч.: оба брата, обе сестры.

Порядковые числительные согласуются с существительными, т.е. ведут себя как прилагательные. Например: первый день, седьмая неделя, восьмые сутки. Вспомни: в составных числительных изменяется только конечное слово: сто двадцать третьим параграфом (Т.п., ед.ч., м.р.), второй рукой (Т.п., ед.ч., ж.р.), четвёртым окном (Т.п., ед.ч., ср.р.), (в) пятых домах (П.п, мн.ч.).

8. Морфологические нормы. Особенности спряжения некоторых глаголов. Особенности образования повелительного наклонения некоторых глаголов.

мучить - мучу, мучишь, мучит – мучал

иссохнуть – иссох (не иссохнул)

в ыздоровею, опостылею, опротивею

полоскать (полощет)

махать – (машет)

беречь – (бережёт)

колыхать (колышет)

мяукать (мяукает),

сыпать (сыплет)

щипать (щиплет)

повелительного наклонения глаголов

ехать (поезжай/выезжай/заезжай),

положить (положи)

класть (клади/кладите)

лечь (ляг/лягте) ложись/положи/положите

пойти (пойди)

ездить (езди/ездите)

лазать (лазай/лазайте)

вывери

выдвини

вычисти

чисти

Отдельные глаголы не имеют форм повелительного наклонения: хотеть, мочь, видеть, слышать, ехать, жаждать, гнить и др.

Варианты форм типа обусловливать / обуславливать, сосредоточивать / сосредотачивать, уполномочивать / уполномочивать различаются как книжные (с гласным о в корне) и разговорные (с гласным а).

От многих глаголов нельзя образовать форму 1-го лица: победить, убедить, очутиться, чудить, чудесить, дудеть, угораздить, ощутить, затмить, дерзить, пылесосить.

Глаголы, имеющие в инфинитиве -чь: жечь, течь, печь, стричь образуют вариантные формы 3-го лица единственного числа: жжёт, течёт, печёт, стрижёт.

забре д ший приобретя

приобрет ший сложив (кроме сложа руки)

приплетший полощущий

машущий хотящий

| ед.ч. | мн.ч. | |

| 1 л. | бры́зжу | бры́зжем |

| 2 л. | бры́зжешь | бры́зжете |

| 3 л. | бры́зжет | бры́зжут |

9. Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого.

Синтаксические нормы - это нормы, регулирующие правила построения словосочетаний и предложений.

I. Если подлежащее выражено сочетанием нарицательного существительного с именем собственным, сказуемое согласуется с именем собственным: Программу подготовила корреспондент Ольга Петрова.

I. При местоимениях кто, некто, кто-то, никто сказуемое ставится в форме единственного числа мужского рода: Никто из участниц соревнования не получил первое место.

II. При составных числительных, оканчивающихся на один, сказуемое ставится в единственном числе: Двадцать один день пролетел незаметно.

III. Если подлежащее выражено собирательным существительным, сказуемое ставится в единственном числе: На протяжении веков крестьянство терпело помещичий гнёт.

IV. Если в состав подлежащего входит собирательное существительное (множество, большинство), возможно два типа согласования:

1) грамматическое: сказуемое ставится в единственном числе (Большинство граждан России пришло на выборы);

2) согласование по смыслу (Большинство граждан России пришли на выборы)

10. Синтаксические нормы. Особенности употребления деепричастного оборота.

В односоставных

11. Синтаксические нормы. Особенности употребления причастного оборота.

Во избежание ошибок при употреблении причастий и причастных оборотов необходимо учитывать следующие синтаксические нормы:

1. Причастие — это именная форма глагола, она не имеет наклонения, поэтому при причастии не может употребляться частица бы.

Грамматически некорректным будет предложение: Власти решили не рисковать и не использовать такую меру, как отстранение губернатора от должности, вызвавшей бы непредсказуемую реакцию. Правка: Власти решили не рисковать и не использовать такую меру, как отстранение губернатора от должности, поскольку это вызвало бы непредсказуемую реакцию.

2. Недопустимо включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов: Так как кот, удивлённый случившимся, он перестал красть. Правка: Кот, удивлённый случившимся, перестал красть.

3. Нормой предусматривается расположение причастного оборота непосредственно перед определяемым словом (приехавшие в лагерь студенты) или после него (студенты, приехавшие в лагерь).

Чаще всего в речи допускается два типа ошибок и недочётов, связанных с нарушением порядка расположения причастного оборота и определяемого слова:

| причастный оборот, расположенный после определяемого слова, отделяется от главного слова другими словами: Студенты спешат к реке, приехавшие в лагерь. | определяемое слово включается в середину причастного оборота: У него было раскрасневшееся лицо от мороза |

| Правка: Студенты, приехавшие в лагерь, спешат к реке. | Правка: У него было раскрасневшееся от мороза лицо. |

12. Функциональные стили русского языка. Научный стиль.

Функциональные стили - это исторически сложившаяся система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения

Научный стиль текста – это язык науки, научной сферы деятельности. Жанры, в которых он функционирует, в основном письменные:

1) научные статьи и заметки,

2) методические пособия и монографии,

3) рецензии и аннотации,

4) курсовые, дипломные и кандидатские работы для получения или защиты ученой степени.

Среди черт научного стиля прежде всего выделяются такие:

I. Безличность автора – или сухое «мы» (предполагаем, делаем вывод, считаем и др.), или полное отсутствие указания на автора; монологичность речи.

II. Обилие научной терминологии; масса речевых клише; минимум экспрессивно-эмоциональной лексики (а то и полное ее отсутствие).

III. Преобладание существительных, прилагательных и наречий над глаголами, и, как следствие, — статичный, медленно читаемый и трудный для восприятия текст.

IV. Логичность и тезисность изложения.

V. Обилие вводных слов, сложные конструкции предложений с массой приточных. Предельная насыщенность предложений словами, уточняющими различные понятия (явления).

13. Функциональные стили русского языка. Публицистический стиль.

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через Средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, афиши, буклеты).

Общими чертами этого стиля можно назвать:

I. эмоциональность и образность речи – для создания необходимой атмосферы;

II. оценочность и уверенность – для заинтересованности;

III. логика изложения с опорой на неопровержимые факты – для придания речи достоверности и информативности;

IV. призыв читателей (слушателей) к действию и общедоступность;

V. легкое и внятное изложение.

14. Функциональные стили русского языка. Официально-деловой стиль.

Главной функцией официально-делового стиля является информирование – сообщение предельно точно и сжатой информации. Поэтому информационная насыщенность текстов, написанных официально-деловым стилем, очень велика, хотя и сложна для восприятия.

Его можно видеть в инструкциях, в любых документах организаций (неважно, государственных или коммерческих), в законодательных актах, в методических разработках и так далее.

К его чертам относятся:

I. информативная направленность – для того, чтобы оставаться в исключительно административно-правовой сфере деятельности;

II. точность и стандартность формулировок – порой в ущерб простоте восприятия;

III. жесткая логическая структура и предложений, и самого текста в целом;

IV. отсутствие эмоциональности и оценочности – в текстах, написанных официально-деловым стилем присутствуют либо факты, либо обоснованные гипотезы, и полностью исключен субъективный подход к излагаемым вещам.

15. Функциональные стили русского языка. Разговорный стиль.

Разговорным стилем текста называют такой стиль, который включает языковые единицы (слова, клише, устойчивые выражения, фразеологизмы), характерные для устной речи. Подобный стиль – это стиль непринужденного общения, обмена информацией в неформальной обстановке. В целом он считается устным, однако его нередко используют и в письменных формах.

К его характерным чертам относят:

I. Распространенная форма – диалог, реже – монолог.

II. Нестрогий отбор языковых средств и простота (и жаргонные слова, и профессиональные термины, и диалектизмы, и ругательства), образность и эмоциональность.

III. Разговорное упрощение слов (сейчас – щас, что — чё), предложений (одну чашку кофе – один кофе). Фразы часто усекаются и «подгоняются» под конкретную ситуацию, при которой не нужны уточнения и детали (дверь закрыл, встал и вышел); распространено удвоение слов (да-да, верно-верно).

IV. Нечеткое соблюдение логичности и конкретности речи (если собеседники теряют нить разговора и отходят от начальной темы).

V. Важна обстановка речевого общения – мимика и жесты собеседников, эмоциональные реакции.

VI. Частое употребление восклицательных и вопросительных предложений.

16. Риторика. Виды публичных выступлений в зависимости от цели. Виды красноречия по социально-функциональному признаку речи.

Риторика - это искусство построения и публичного произнесения речи с целью оказания воздействия на аудиторию.

Публичные выступления в зависимости от цели бывают:

Развлекательные

Информационные

Агитационные

Протокольно-этикетные

17. Риторика. Этапы ораторской деятельности.

1) Документативный этап - определение цели выступления, формулировка тезиса; оценка аудитории и обстановки; подбор материала; создание плана и текста выступления; репетиция.

2) Коммуникативный этап - произнесение речи, ответы на вопросы и ведение полемики.

3) Поступоммуникативный этап - анализ произнесённой речи.

18. Подготовка и произнесение речи: выбор темы выступления, постановка цели, формулирование тезиса, композиция речи.

Выбор темы выступления, постановка цели:

Необходимо выбирать тему, которая интересна как для слушателей, так и для оратора, актуальна, уместна для аудитории.

Цель должна быть сформулирована по 3-м позициям:

1) Для общества

2) Для самого себя

3) Для аудитории

Тезис - кратко сформулированная мысль в одном предложении. Чёткость построения тезиса должна определять чёткость построения всей речи.

a. Тезис должен быть истинным

b. Тезис должен быть понятен для говорящего и слушающего

c. Необходимо соблюдать законы логики: следить за единообразием тезиса

d. Надо следить за внутренней непротиворечивостью тезиса

Композиция - построение речи выступающим, взаиморасположение её структурных частей (выступления, основной мысли, заключения).

19. Развлекательное выступление: цели, виды, рекомендации по подготовке.

Цель: развлечение слушающих

Виды: смешной случай из жизни (собственной или жизни других людей);

анекдот;

дружеский тост.

Рекомендации по подготовке. Речь должна быть короткой, но не однословной. Она должна сочетать серьёзное и шутку, юмор должен преобладать. В ней эффективны примеры из личной жизни рассказчика или присутствующих. В ней эффективна ирония, а часто и самоирония.

20. Информационное выступление: цели, виды, рекомендации по подготовке.

Цели: сообщить некоторую информацию.

Виды научного выступления: объяснение, инструкция, объявление, аннотация, лекция, доклад, сообщение, устный ответ, автобиография.

Рекомендации по подготовке. Информационные выступления бывают разных типов, но пока мы с вами познакомимся с общими правилами, которые должны соблюдаться при подготовке информационных выступлений любого типа.

1. Информационное выступление должно содержать новую для слушателей информацию.

2. Оно должно быть актуально для слушателей, то есть интересно для них сейчас, в данный момент.

3. Оно должно дать полную информацию.

4. Оно должно заинтересовать слушателей в получении новой, дополнительной информации по данной теме.

5. Оно должно содержать несколько конкретных фактов.

6. Такое выступление должно содержать два-три раздела (пункта плана), не больше.

7. Оно должно быть кратким.

8. Четко переходить от одного пункта к другому.

9. Не использовать много жестов.

10. Не говорить слишком эмоционально.

21. Агитационное выступление. Типы агитационных выступлений (убеждающая речь, призывающая к действию речи, митинговая речь), цели, рекомендации по подготовке.

Цели: побудить слушателя к совершению конкретного действия.

22. Протокольно-этикетное выступление: цели, виды, рекомендации по подготовке.

Цели: соблюсти традиции общения в той или иной официальной ситуации, выполнить соответствующие требования этикета, ритуала.

Виды: Речь при встрече официальных гостей.

Официальное поздравление юбиляра

Траурная речь.

Приветственная речь на открытии какого-либо мероприятия, учреждения, памятника, мемориальной доски.

23. Спор, дискуссия, полемика. Понятие полемического мастерства. Классификация споров.

Спор - это словесное состязание, в котором каждый участник отстаивает своё мнение.

Дискуссия - это спор, обсуждение какого-либо вопроса в формальной обстановке.

Полемика - это разновидность спора для утверждения своей точки зрения по обсуждаемому вопросу в политической, философской, литературной или художественной сферах.

Полемическое мастерство - это знание предмета спора, понимание сущности публичного спора и его разновидностей, соблюдение основных требований культуры спора, умение доказывать выдвинутое положение и опровергать мнение оппонента, использование полемических приемов.

Классификация споров:

Конструктивный, или дискуссия

Деструктивный

Устный

Письменный

Организованный

Стихийный

Дебаты

Полемика

24. Основные полемические приемы. Позволительные и непозволительные уловки в споре.

1) Опровержение ложного тезиса фактами

2) Критика доводов оппонента

3) Опровержение демонстрации

4) Юмор, ирония, сарказм

5) «Сведение в абсурд» - показать ложность тезиса так, что вытекающие из него последствия не соответствуют реальности

6) Приём бумеранга - обращение тезиса против оппонента с увеличением силы удара

7) Атака вопросами

8) Довод к человеку - обращение к данным о лице, выдвинувшем положение

25. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов. Виды ответов на вопросы в полемике.

Способность выступающих правильно формулировать вопросы и умело отвечать на них во многом определяет эффективность публичного спора.

Классификация вопросов.

1) В зависимости от логической структуры: уточняющие и восполняющие

2) По форме: корректные и некорректные

3) По характеру: нейтральные, благожелательные и враждебные, провокационные

4) По актуальности: неострые и острые

Виды ответов на вопросы.

1) По содержанию

2) По желанию отвечать

3) По объёму выраженной информации

26. Вербальное и невербальное речевое воздействие.

Вербальное воздействие - воздействие, осуществляемое непосредственно речью говорящего.

Факторы вербального речевого воздействия.

I. Фактор соблюдения коммуникативной нормы

II. Фактор установления контакта с собеседником

III. Фактор содержания речи

IV. Фактор языкового оформления

V. Фактор стиля общения

VI. Фактор объёма общения

VII. Фактор расположения информации

VIII. Фактор адресата

Невербальное воздействие - это воздействие, осуществляемое сопровождающими речь несловесными сигналами.

Факторы невербального речевого воздействия.

I. Жесты

II. Имидж

III. Вхгляд

IV. Мимика

V. Позы

VI. Дистанция

VII. Голос