Технологические, ресурсные; географические, медико-биологические, экологические.

Экологическое прогнозирование, с одной стороны, можно рассматривать как - как раздел прогностики науки о закономерностях разработки прогнозов, с другой как "функцию" экологии, а с третьей - как составляющую экологического мониторинга. Поэтому одни понятия экологического прогнозирования обладают общенаучной значимостью, другие имеют непосредственное отношение к мониторингу, третьи являются собственно экологическими.

Под экологическим прогнозированием понимается предсказание состояния такой системы, среди существенных элементов которой фигурирует хотя бы одна биотическая компонента экосистемы (популяция, сообщество, синузия и пр.).

Экологическое прогнозирование - это научное предвидение вероятного состояния окружающей среды или отдельной экосистемы, вызванного техногенным воздействием. Экологическое прогнозирование и оценка прогнозируемого состояния биосферы являются заключительным этапом процесса мониторинга.

Экологическое прогнозирование - заключается в оценке последствий антропогенных изменений окружающей среды, как для человека, так и для биосферы в целом, а также в обосновании стратегических направлений взаимодействия человека с природой.

Вопрос: 3. Методы прогнозирования

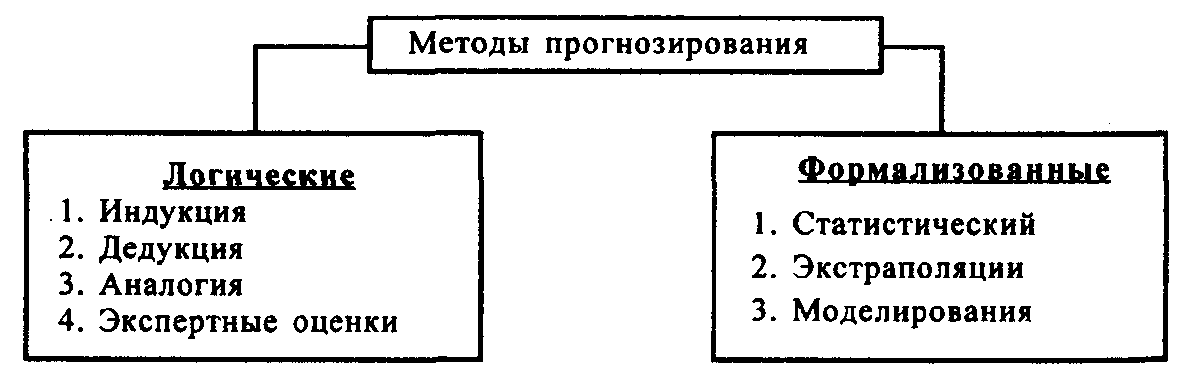

Все методы прогнозирования можно объединить в две группы: I. Логические и II. Формализованные .

Рис. 2 Методы прогнозирования

В связи с тем, что в экологии, приходится иметь дело со сложными зависимостями природного и социально-экономического характера, то в первую очередь используют логические методы, которые устанавливают связи между объектами.

I. К логическим относят методы: индукции, дедукции, экспертных оценок, аналогии.

· Методом индукции устанавливают причинные связи предметов и явлений. Индуктивным методом исследование обычно начинают со сбора фактических данных, выявляются черты сходства и различия между объектами и делаются первые попытки обобщения и прогнозирования. Например: Так, для составления прогноза погоды необходимо провести соответствующие наблюдения и измерения, после чего можно сделать вывод в целом о погоде на сутки.

· Дедуктивный метод. При этом методе поступают наоборот, идут от общего к частному. Т. е., зная общие положения и опираясь на них, приходят к умозаключению. Этот метод помогает определить стратегию прогнозных исследований. Индуктивный и дедуктивный методы тесно связаны между собой.

· Метод экспертных оценок. При отсутствии об объекте прогноза достоверных сведений и если объект не поддается математическому анализу, то в этом случае используют метод экспертных оценок - суть которого состоит в определении будущего на основании мнения квалифицированных специалистов-экспертов, привлекаемых для вынесения оценки по проблеме.

Существуют индивидуальная и коллективная экспертизы. Для прогнозирования методом экспертных оценок специалисты используют статистические, картографические и другие материалы.

https://youtu.be/Na4iphiV5z8

· Метод аналогий исходит из того, что закономерности развития одного процесса с определенными поправками можно перенести на другой процесс, для которого необходимо составить прогноз. Метод аналогий чаще всего применяют при разработке локальных прогнозов. Например: при прогнозировании влияния будущего водохранилища на окружающую среду можно использовать данные по уже имеющемуся водохранилищу, которое находится в сходных условиях.

II. Формализованные методы подразделяют на статистические, экстраполяции, моделирования .

· Статистический метод опирается на количественные показатели, которые позволяют сделать вывод о темпах развития процесса в будущем.

Например: Использование территории США

| Млн. га | Годы | |||||

| 1977 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | |

| Леса и лесные земли Водная поверхность | 298 43,3 | 296 44,6 | 294 45,6 | 293 46,6 | 291 47,0 | 290 47,8 |

· Метод экстраполяции представляет собой перенесение установленного характера развития определенной территории или процесса на будущее время.

Например: Так, если известно, что при создании водохранилища при неглубоком расположении грунтовых вод на участке началось подтопление и заболачивание, то можно предположить, что в дальнейшем здесь будут продолжаться эти процессы и приведут в конечном итоге к образованию болота.

· Метод моделирования. В экологии под моделью понимается материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал, и его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Модель неизбежно упрощает действительность и в то же время показывает особенно ярко элементы и связи, интересующие ученого.

Модели принято делить на две группы: а) идеальные или математические и б) физические или натуральные.

Суть математического моделирования заключается в том, что с помощью математических символов строится абстрактное упрощенное подобие изучаемой системы. Далее, меняя значение отдельных параметров, исследуют, как поведет себя данная искусственная система, т. е. как изменится конечный результат.

Сут ь натурального моделирования состоит в том, что для выяснения того, как поведет себя объект в различных условиях, создают его точную копию в уменьшенных размерах. Используя различные приспособления, моделируют те процессы, которые способны воздействовать на объект, и изучают его ответную реакцию.

Например: Этот метод был использован для прогноза последствий строительства дамбы в Финском заливе с целью защиты Санкт-Петербурга от наводнений. Перед строительством дамбы была создана точная копия Финского залива и самой плотины. Все детали копии были уменьшены в 500 раз. Специальные гидравлические сооружения позволяли имитировать процесс наводнения и наблюдать его течение. Тем самым появлялась возможность моделировать и рассчитывать процесс наводнения. Модель использовалась не только для изучения процесса наводнения, но и для определения возможности появления застойных зон в заливе в районе Санкт-Петербурга и в нижнем течении реки Невы.

Достоинства этого метода состоят в том, что он позволяет достаточно точно прогнозировать поведение объекта при воздействии на него различных факторов. При этом появляется возможность проследить, как будут протекать процессы при изменении значений характеристик объекта и параметров внешних факторов, воздействующих на изучаемый объект.

Точность данного метода будет в значительной степени определяться во первых - степенью соответствия натурной модели реальному объекту, во вторых - правильностью представлений о роли тех или иных процессов в изменении состоя изучаемого объекта.

В рассмотренном примере при сооружении натурной модели необходимо было строго выдержать глубину залива, характеристику дна и многие другие параметры.

Недостатком метода натурного моделирования является его высокая стоимость. Проект и сооружение натуральных моделей требует значительных затрат.

4. Требования к прогнозу

Научный прогноз должен отвечать ряду требований. На конкретных примерах рассмотрим эти требования:

Прогноз 1. В будущем состояние природной среды ухудшится вследствие увеличения поступления СО2 в атмосферу.

Прогноз 2. К 2050 г. содержание СО2 в атмосфере увеличится в 2 раза по сравнению с доиндустриальным периодом, что приведет к обострению парникового эффекта.

Прогноз 3. Предполагается, что к 2050 гг. ввиду удвоения содержания СО2 в атмосфере среднегодовая температура на планете повысится на 1,5–4,5°С.

Прогноз 5. Расчеты, проведенные на основании результатов наблюдений за процессами, происходящими в атмосфере, показывают, что к 2050 г. содержание СО2 увеличится в 2 раза, среднегодовая температура увеличится на 1,5–4,5°С. Это приведет к изменению регионального климата, сдвигу границ климатических поясов, перестройке биогеоценозов и экосистем, изменению условий выращивания сельскохозяйственных культур, а также значительному затоплению поверхности суши.

В зону затопления попадут Шанхай, Лондон, Санкт-Петербург и ряд основных государств. Для предотвращения повышения содержания СО2 в атмосфере к 2020 г. необходимо уменьшить его выбросы в США на 20%, в странах бывшего СССР на 15%, в Китае на 10% от современного уровня или увеличить площадь лесов соответственно на 10; 8; 4% . Для снижения выбросов СО2 в атмосферу и увеличения площади лесов в указанных размерах необходимо затратить 2–2,5 млрд дол.

Анализ приведенных прогнозов с учетом их ценности показывает, что к прогнозам должны предъявляться следующие требования.

1. Изменение состояния природного объекта, экосистемы или биосферы в целом.

2. Время и вероятность наступления прогнозируемого события.

3. Последствия, возникающие в результате наступления прогнозируемого события для экосистем, биосферы, человека, экономики.

4. Пути предотвращения или, наоборот, наступления прогнозируемого события.

5. Величина и форма затрат, необходимых для предотвращения или, наоборот, наступления прогнозируемого события.

6. Экологические ограничения масштабов допустимого преобразования окружающей среды.

7. Альтернативные пути решения проблем.

5. Достоверность и качество прогноза

Прогнозы делаются с целью корректировки нашей деятельности, поэтому вопрос о достоверности прогноза является очень важным. Традиционно считаются достоверными прогнозы которые сбываются. Однако с научной точки зрения достоверным может быть прогноз который и не сбылся.

Это происходит потому, что существуют так называемые самоаннулирующиеся и самоосуществляющиеся прогнозы.

Самоаннулирующийся прогноз – прогноз, который не осуществляется в результате действий, направленных на его неосуществление.