Прилагательные 1-й группы

1.Понятие термин и терминологии.

Слово «термин» (terminus) – латинское и когда-то имело значение «предел, граница». Термином считается слово или словосочетание, служащее для однозначного и точного обозначения (называния) специального, научного понятия в определенной системе специальных понятий (в науке, технике, производстве). Как и любое нарицательное слово, термин имеет содержание, или значение (семантику, от греч. semantikos – «обозначающий»), и форму, или звуковой комплекс (произношение). В отличие от всей остальной нарицательной лексики, которая обозначает обыденные, житейские, так называемые наивные представления, термины обозначают специальные научные понятия.

2. Системы медицинских и биологических терминов на лат.языке, имеющие официальный международный статус (международные научные номнклатуры).

-

3. Основные языковые источники формирования современной мед.терминологии на русс.языке и на государственном языке Вашей республики.

Современную русскую медицинскую терминологию, исходя из языкового происхождения слов, форм письменности, функции выполняемой на национальном или интернациональном уровне, можно разделить на следующие основные группы: 1) исконно русские наименования; 2) заимствованные или искусственно конструируемые классицизмы (грецизмы и латинизмы), в разной степени ассимилированные, т. е. приспособленные к звуковой и морфологической системе русского литературного языка; подавляющее большинство их фактически выполняют функцию интернационализмов, т. е. слов, получивших межъязыковое распространение хотя бы в трех языках из различных языковых групп (напр., в латинском, французском, английском, немецком, русском и др.), совпадающих по своей внешней форме с полностью или частично совпадающим смыслом; 3) исконные западноевропеизмы, фактически выполняющие функцию интернационализмов; 4) так называемые латинские termini technici — специальные термины, используемые и однозначно понимаемые только специалистами соответствующих областей научного знания, независимо от их национальной принадлежности и родного языка.

4. Преимущественное применение материала древнегреческого и латинского языков для образования мед.терминов.

Греко-латинская терминология является тезаурусом медицинской науки, т.е. включает в себя все основные понятия и термины медицины, без знания которых невозможно осмысленное усвоение специальных предметов. Изучение грамматики и лексики древних языков, по мнению Г.Ф. Гегеля, имеет то преимущество, что «оно есть постоянная и непрерывная деятельность разума. Изучение медицины немыслимо без изучения основ медицинской терминологии, преимуществом которой является точность и емкость.

5.Время формирования основ международной мед.терминологии в Европе.

Эпоха Возрождения (ХIV-ХVI вв.), когда Европа вернулась к забытому античному наследию, отличается бурным развитием науки и искусства. Латинский язык переживает в этот период новый подъем. Его изучают в школах и университетах, на нем ведут научные диспуты, пишут научные труды и учебные пособия. Латынь утверждается в статусе международного языка науки, и именно в этот период закладываются основы современной научной терминологии. В ХV в. в одной из монастырских библиотек было найдено сочинение Цельса. Его термины стали достоянием медицинской науки и используются до настоящего времени. Особенно много этих терминов вошло в современную анатомическую терминологию.

6. Латинизация терминов.

Латинизация-это перевод письменности на латинский язык. Латинизация чаще всего состояла или в добавлении в слово отсутствующей в нем согласной буквы, имевшейся в соответствующем латинском слове, или в замене гласной буквы, или сочетала в себе оба названных случая.

Медицинская наука переживала эпоху расцвета, здесь уже существовала греческая медицинская терминология, основы которой заложил Гиппократ. Он не только создал знаменитый этический кодекс («Клятву Гиппократа»), но и стал создателем медицинских терминов, которые прошли сквозь тысячелетия без изменений: gaster (желудок), derma (кожа), bronchus (бронх) и др.

После завоевания произошло неизбежное взаимопроникновение двух языков — латинского и древнегреческого. Происходила постепенная латинизация греческих терминов.Любопытно, что следы языка Гиппократа и сегодня прослеживаются в составе терминов, например, в окончаниях таких слов, как diabetes и dyspnoe. Латинское слово supertension превратилось в привычное hypertension (гипертония), и это лишь один из тысяч примеров.

7. Структурные типы анатомических и гистологических терминов-словосочетаний.

Анатомический (гистологический) термин – слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие в области анатомии или гистологии (anatome – рассечение, расчленение; анатомия – наука о форме и устройстве человеческого тела и о взаимоотношениях между органами и тканями; histologia – наука, изучающая закономерности развития, строения и функции тканей многоклеточных животных и человека). Анатомические термины могут быть однословными, двухсловными, трехсловными и т.д.

Однословные термины выражены отдельными существительными в форме Nom.sing., plur.: thorax грудная клетка, atlas первый шейный позвонок, auris ухо, digĭtus палец, costae рéбра, ligamenta связки.

Многословные термины состоят из стержневого существительного, которое стоит всегда на первом месте, и одного или нескольких зависимых определяющих слов. Порядок слов строго обязательный. processus articularis superior отросток суставной верхний;

8. Структура лат.названий мышц и их функции, способы перевода на русский язык.

Латинские термины – наименования мышц по функции – состоят из двух существительных: первое слово – musculus, второе в качестве приложения – существительное 3 склонения мужского рода с суффиксом –or или реже –er: (sphincter, eris; cremaster, eris; masseter, eris). Число и падеж этих двух существительных всегда совпадают:

¯ Nominativus Genetivus

Musculus supinator Musculi supinatoris

Musculus sphincter Musculi sphincteris

На русский язык наименования мышц по функции переводятся чаще всего причастиями, реже существительными и еще реже прилагательными: m. abductor – мышца отводящая; m. levator – мышца поднимающая; m. extensor – мышца-разгибатель; m. rotator – мышца-вращатель; m. masseter – жевательная мышца.

9.Субстантивация прилаг в названиях кишок и некотрых оболочек.

Субстантивацией называется переход прилагательных (I группы) или причастий в разряд существительных. В латинском языке субстантивантами являются названия кишок и оболочек.

(intestinum) rectum – rectum, i n

кишка прямая прямая кишка

(tunica) mucosa – mucosa, ae f

оболочка слизистая слизистая оболочка

Но: intestinum tenue – тонкая кишка

tunica muscularis – мышечная оболочка.

10.Словарная форма частей речи. Словарная форма сущ.

Латинские существительные необходимо запоминать в словарной форме. Словарная форма – это форма записи слов в словаре. У существительных она включает 3 компонента:

1. сyществительное в именительном падежа единственного числа (Nom.sing.) записывается полностью;

2. окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.);

3. обозначение рода (сокращенно одной буквой m, f или n).

1. Имя существительное (nomen substantivum)

Обозначает предметы и явления.

При анализе слова необходимо определить:

- Тип склонения

- Род

- Число

- Падеж

2. Глагол (verbum)

Обозначает действие или процесс.

При анализе необходимо определить:

- Тип спряжения

- Время

- Число

- Лицо

- Наклонение

- Залог

3. Имя прилагательное (nomen adjectivum)

Обозначает признак или свойство предметов или явлений.

При анализе необходимо определить:

- Род

- Число

- Падеж

- Степень сравнения

- Тип склонения

4. Имя числительное (nomen numerale)

Используется для обозначения чисел.

При анализе необходимо определить:

- Род

- Число

- Падеж

- Вид (количественное / порядковое / разделительное / наречие

5. Местоимение (pronomen)

Замещает собой имена, названия предметов.

При анализе необходимо определить:

- Род

- Число

- Падеж

- Разряд (напр., личное, возвратное, указательное и т. д.)

6. Наречие (adverbium)

Обозначает особенности действия или процесса.

Форм не имеют.

При анализе можно определить:

- Вид (самостоятельное / производное)

7. Предлог (praepositio)

Указывает на связи между словами.

Не имеет форм.

При анализе можно определить:

- Падеж с которым употребляется

8. Союз (conjunctiones)

Служит для связи членов предложения или отдельных предложений, присоединяет придаточные предложения.

Не имеет форм.

При анализе можно определить:

- Вид (сочинительный или подчинительный)

9. Частица (particula)

Служит для обозначения оттенков значения.

Не имеет форм. Некоторые частицы пишутся слитно со словом (в конце).

При анализе необходимо определить:

- Вид (Отрицательная, утвердительная, усилительная).

10. Междометие (interjectio)

Обозначает эмоциональную реакцию на событие или явление.Не является членом предложения.

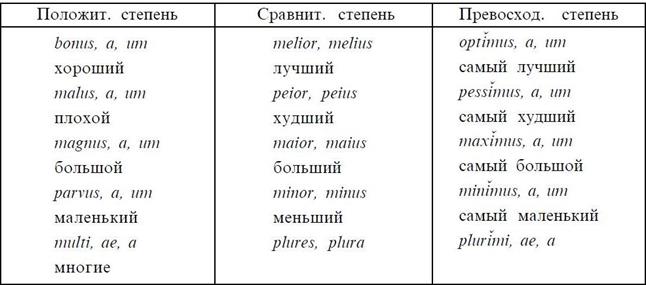

11.Словарная форма прилаг в положительной и превосходной степени.

Словарная форма прилагательных превосходной степени образуется по образцу прилагательных 1—2-го склонений: acerrĭmus, a, um; brevissĭmus, a, um; celerrĭmus, a, um; sapientissĭmus, a, um. По этому же образцу прилагательные превосходной степени склоняют и определяют их основу.

Сравнительная степень прилагательных образуется от основы прилагательных положительной степени с помощью суффиксов -ior (м. и ж. р.), -ius (cр. р.). В словарной форме прилагательное м. и ж. р. представлено полностью, а для прилагательного ср. р. указывается суффикс: lat-us,-a,-um > latior,-ius.

12. Определите скл.им.сущ

В латинском языке пять склонений имён существительных. Склонение определяется по окончанию родительного падежа единственного числа (Gen. sing.), которое всегда приводится в словарях:

| Склонение | I | II | III | IV | V |

| Gen. sing. | -ae | -i | -is | -us | -ei |

Словарная форма латинского существительного, т.е. форма его записи в словаре, включает три компонента: 1) форму именительного падежа ед. числа (Nom. sing.), 2) окончание родительного падежа ед. числа (Gen. sing.), 3) обозначение рода (сокращённо одной буквой: m, f, n). Например: bacca, ae f – ягода; ductus, us m – проток; sternum, i n – грудина.

13.Определите скл им.прилаг.

Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или по III склонению.

К 1-й группе относятся прилагательные, которые склоняются по I и II склонению. Они легко узнаются по окончаниям им. п. -us (или -еr), -а, -um в словарной форме.

Ко 2-й группе относятся все прилагательные, имеющие иную словарную форму. Их словоизменение происходит по III склонению.

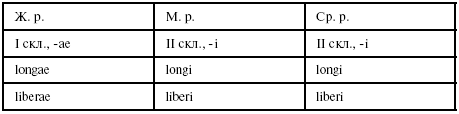

Прилагательные 1-й группы

При наличии словарной формы с окончаниями в им. п. ед. ч. -us, -а, -um или -еr, -a, -um прилагательные в форме ж. р. склоняются по I склонению, в форме м. р. и ср. р. – по II склонению.

Например: longus, -a, -um – длинный; liber, -era, -erum – свободный. В род. п. они имеют, соответственно, окончания:

Прилагательные 2-й группы

Прилагательные 2-й группы склоняются по III склонению. Их словарная форма отличается от прилагательных 1-й группы.

По числу родовых окончаний в словарной форме прилагательные 2-й группы делятся на:

1) прилагательные двух окончаний;

2) прилагательные одного окончания;

3) прилагательные трех окончаний.

brevis, e – короткий, -ая, -ое;

frontalis, e – лобный, -ая, -ое.

14. Определение основы им.сущ

Как и в русском языке, латинские существительные склоняются путем присоединения падежных окончаний к основе слова. Чтобы определить основу слова, нужно от формы родительного падежа ед. числа отбросить окончание. Особое внимание следует обращать на слова, в словарной форме которых дается конечная часть основы. В таких словах отбрасывается только окончание родительного падежа ед. числа.

Например:

| Словарная форма | Родит. падеж | Основа слова |

| crista, ae f | cristae | crist- |

| collum, i n | colli | coll- |

| arcus, us m | arcus | arc- |

| facies, ei f | faciei | faci- |

| corpus, oris n | corporis | corpor- |

| foramen, inis n | foraminis | foramin- |

| os, ossis n | ossis | oss- |

15.Падежные формы им.прилаг в положительном и превосходной степенях.

gradus positīvus — положительная степень

gradus superlatīvus — превосходная степень

Прилагательные в превосходной степени склоняются по I—II склонению. Прилагательные, оканчивающиеся в положительной степени на -ĕr, образуют превосходную степень с суффиксом -rĭm-, присоединяемым к форме nom. sing. мужского рода: celer-rĭm-us, а, um (celer-rĭm-us < *celer-sĭm-us (см. ассимиляция) самый быстрый; очень быстрый pulcher-rĭm-us, а, um самый красивый; очень красивый.

16.Сравнительная степень прилагательных, ее образование и применение в анатомической и гистологической наменклатурах.

Сравнительная степень прилагательных образуется от основы положительной степени путем прибавления к ней суффиксов: -ior для мужского и женского рода, -ius - для среднего рода.

Прилагательные в сравнительной степени склоняются по 3 склонению, поэтому в родительном падеже единственного числа (Gen.sing.) имеют окончание –is, которое добавляется к суффиксу -ior для всех трех родов – -ioris.

Nom. latior - Gen. latioris (m, f)

Nom. latius - Gen. latioris (n)

N.B.! У всех прилагательных в сравнительной степени основа выделяется из формы Gen.sing. и совпадает с формой мужского и женского рода в Nom.sing., например:

Nom.sing. latior, ius; Gen.sing. latioris (основа - latior-)

m - latior f - latior n – latius

В анатомической номенклатуре прилагательные magnus, a, um и parvus, a, um применяются для обозначения непарных анатомических образований, а major, jus и minor, us – парных. На русский язык эти прилагательные переводятся одинаково – положительной степенью: «большой» и «малый» соответственно, например:

Foramen occipitale magnum - большое затылочное отверстие;

Foramen palatinum majus – большое небное отверстие.

17.Принципы определения рода им.сущ.

В латинском языке, как и в русском, существительные принадлежат к трем родам: мужскому (masculinum – m), женскому (femininum – f) и среднему (neutrum – n).

Грамматический род латинских существительных нельзя определить из рода эквивалентных по значению русских слов, так как часто род существительных с одним и тем же значением в русском и латинском языках не совпадает.

Определить принадлежность латинского существительного к тому или иному роду можно только по характерным для данного рода окончаниям в им. п. ед. ч.

18.Характерные признаки муж.рода сущ. 3 скл и основные исключения.

Существительные мужского рода в 3-м склонении имеют в именительном и родительном падежах единственного числа следующие характерные окончания:

| Nom. sing. | Gen. sing. | Например: |

| -os -or -o -er -ex -es (неравносложные) | -ōris -ōris -ōnis -ĭnis -ēris -ris -ĭcis -dis -tis | flos, floris m цветок tumor, tumōris m опухоль pulmo, ōnis m легкое homo, ĭnismчеловек ureter, ērismмочеточник venter, ventris m живот apex, apĭcis m верхушка pes, pedis m нога , стопа paries, ětis m стена, стенка |

Исключение составляют следующие существительные:

| arbor, ōris f древо, дерево cadāver, ĕris n труп cor, cordis n сердце gaster, tris f желудок | os, oris n рот os, ossis n кость mater, tris f мать; мозговая оболочка tuber, ĕris n бугор |

19. Характерные признаки жен.рода сущ. 3 скл и основные исключения.

Характерные признаки женского рода существительных III склонения. Исключения из правил о роде. Основные модели перехода к родительному падежу.

Существительные женского рода 3-го склонения имеют в именительном и родительном падежах единственного числа следующие характерные окончания:

| Nom. sing. | Gen. sing. | Например: |

| -s (кроме существительных на -os) -x (кроме существительных на -ex) -do -go -io | -tis -dis -cis -gis -dĭnis -gĭnis -iōnis | cavitas, ātis f полость stapes, ĕdis m стремя radix, īcis f корень phalanx, ngis f фаланга hirūdo, ĭnis f пиявка mucilāgo, ĭnis слизь cartilāgo, ĭnis f хрящ |

По исключению к мужскому роду относятся существительные:

| atlas, antis m первый шейный позвонок* axis, is m ось; второй шейный позвонок* canālis, is m канал coccyx, ygis m копчик* dens, dentis m зуб fornix, ĭcis m свод* hallux, ūcismбольшой палец стопы* | larynx,ngis m гортань* margo, ĭnis m край tendo, ĭnis m сухожилие pharynx, ngis m глотка* pulvis, ĕris m порошок sanguis, ĭnis m кровь tendo, ĭnis m сухожилие thorax, ācis m грудь, грудная клетка* unguis, is m ноготь |

20. Характерные признаки сред.рода сущ. 3 скл и основные исключения.

Существительные среднего рода 3-го склонения имеют в именительном и родительном падежах единственного числа следующие характерные окончания:

| Nom. sing. | Gen. sing. | Например: |

| -en -e -ar -us -ur -ut -ma (греч.) | -ĭnis -is -āris -ŏris -ĕris -uris -ŏris -ŭris -ĭtis -ătis | tegmen, ĭnis n крыша rete, is n сеть calcar, āris n шпора (название одной из мозговых извилин) corpus, ŏris n тело, туловище genus, ĕris n род, племя crus, cruris n голень; ножка femur, ŏris n бедро guttur,ŭris n горло, зев, надгортанник caput, ĭtis n голова, головка chiasma, ătis n перекрест |

По исключению следующие существительные относятся к мужскому роду:

ren, renis m почка

lien ēnis m ( или греч. splen, splenis m) селезенка

pecten, ĭnis m гребень

lichen, ēnis m лишай

21.Првило(особенности) склонения сущ.и пралаг. (причастий) среднего рода.

Существительные распределяются по склонениям в зависимости от рода следующим образом:

- к 1 и 5 склонением относятся существительные женского родаgenus femininum (f);

- к 2 и 4 – имена существительные мужского и среднего родовgenus masculinum (m), genus neutrum (n);

- к 3склонению - всех трех родовgenus femininum (f), masculinum (m), neutrum (n).

I. – f

II. – m, n

III. – m, f, n

IV. – m, n

V. – f

Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или по III склонению.

Конкретный тип склонения, по которому изменяется то или иное прилагательное, определяется стандартной словарной формой, в которой оно записано в словаре и в которой следует его запомнить.

В словарной форме подавляющего большинства прилагательных указываются характерные для того или иного рода окончания в им. п. ед. ч.

При этом у одних прилагательных окончания в им. п. для каждого рода абсолютно разные, например: rectus, recta, rectum – прямой, прямая, прямое; у других прилагательных для мужского и женского рода одно общее окончание, а для среднего рода – иное, например: brevis – короткий и короткая, breve – короткое.

22.Принципы согласования прилагательных и причастий с существительными.

Согласовать прилагательное с существительным – это значит поставить его в том же роде, числе и падеже, что и определяемое существительное.

Для согласования прилагательного с существительным следует выполнить следующие действия:

а) определить род, число, падеж существительного;

б) выписать словарную форму прилагательного;

в) поставить прилагательное в том же роде, числе и падеже, что и существительное.

Напр.: грудной позвонок

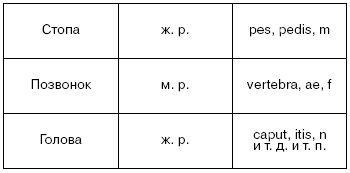

а) позвонок – vertebra, ae f

vertebra – женский род, единственное число, именительный падеж;

б) грудной – словарная форма: thoracicus, a, um;

в) thoracicus, a, um – прилагательное первой группы, которое в женском роде единственного числа именительного падежа имеет окончание -a (thoracica).

Результат согласования: vеrtebra thoracica.

Если существительное и согласованное с ним прилагательное изменяются по одному и тому же склонению, то их окончания совпадают. Если же они относятся к разным склонениям, то каждое из слов принимает падежные окончания своего склонения.

Например: белая глина — bolus, i f – глина (существительное 2-го склонения, женского рода); albus, a um – белый, -ая, -ое (прилагательное в женском роде: alba – 1-го склонения);

Результат согласования: bolus alba.

Примечание. В латинском языке прилагательное всегда стоит после существительного, к которому относится.

23.Причастия настоящего времени (образование и склонения).

Реклама от RtbSape

· 1. Причастие настоящего времени действительного залога

· 2. Причастия прошедшего времени страдательного залога