Повреждения позвоночника и спинного мозга. Повреждения периферических нервов

В современных военных конфликтах повреждения позвоночника составляют 0,5-2,4 %, а повреждения нервных стволов конечностей достигают 11-13% в общей структуре боевой хирургической травмы.

13.1. Боевые повреждения позвоночника и спинного мозга

Под боевыми повреждениями позвоночника и спинного мозга следует понимать всю совокупность ранений и травм, возникающих у раненых в ходе ведения боевых действий. К таковым относят: огнестрельные ранения (в том числе минно-взрывные ранения и взрывные травмы) и неогнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы - повреждения позвоночника и спинного мозга в результате сложного многофакторного воздействия основных поражающих факторов взрыва - взрывной волны, ранящих снарядов. Под неогнестрельными травмами понимают механические открытые и закрытые травмы позвоночника и спинного мозга.

Выделяют три вида повреждений позвоночника и спинного мозга:

1. Ранение (травма) позвоночника без повреждения спинного мозга, его корешков и сосудов.

2. Позвоночно-спинномозговое ранение (травма) – сочетание повреждений структур позвоночного столба и спинного мозга, его корешков, сосудистых образований позвоночного канала.

3. Ранение/травма спинного мозга и его корешков без повреждения позвоночника.

13.2. Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга

Классификация огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга строится по общим принципам классификации боевой хирургической травмы.

| Этиология ранения | Характер раневого канала | Характер повреждения стенок позвоночного канала | Локализация повреждений позвоночника | Тяжесть повреждения спинного мозга | Характер повреждения позвоночника | Жизнеугрожающие последствия травмы/ранения |

| Огнестрельные: - пулевые - осколочные - минно-взрывные Неогнестрельные (колотые, колото-резаные, рубленные и др.) | Касательные Слепые Сквозные | Паравертебральные Непроникающие Проникающие | Шейный отдел Грудной отдел Поясничный отдел Крестец | Без нарушения проводимости спинного мозга С частичным нарушение проводимости спинного мозга С полным нарушение проводимости спинного мозга | Переломы тел Повреждения дугоотростчатых суставов Переломы дужек Переломы отростков Повреждения связок | Продолжающееся наружное кровотечение Сдавление верхне-шейного отдела спинного мозга Наружная ликворея Повреждения позвоночной артерии с развитием инфаркта мозжечка |

Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга часто сочетаются с повреждениями органов шеи, груди и живота.

По уровню повреждения огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга делят на ранения шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов. Чаще поражается грудной отдел позвоночника (48% – 64%). От 10% до 37% ранений приходится на поясничный, и от 10% до 30% на шейный отдел позвоночника. Ранения позвоночника подразделяют на проникающие и непроникающие. При проникающих - нарушается целостность костных структур, образующих стенки позвоночного канала (повреждения дужек, ножек позвонка, задней поверхности тела позвонка). Непроникающие ранения характеризуются сохранением целостности костных структур, формирующих стенки позвоночного канала.

Повреждения спинного мозга при огнестрельных ранениях включают: частичный или полный анатомический перерыв ранящим снарядом или костными отломками; сотрясение, ушиб и сдавление гематомой, костными отломками, инородным телом (ранящим снарядом).

По отношению раневого канала к позвоночнику и стенкам позвоночного канала выделяют пять типов ранений:

- проникающее сквозное (ранящий снаряд проходит через позвоночный канал насквозь);

- проникающее слепое (снаряд остается в позвоночном канале);

- проникающее касательное (снаряд проходит рядом с позвоночным каналом, разрушая его стенки);

- непроникающее (снаряд повреждает тело или отростки позвонка, связочный аппарат позвоночника, но не нарушает целости позвоночного канала)

- паравертебральное (снаряд проходит через мягкие ткани рядом с позвоночником, кости позвоночного столба остаются целыми, а повреждение спинного мозга и корешков происходит за счет энергии бокового удара, при этом возможно ранение корешков спинно-мозговых нервов по выходу их из межпозвонковых отверстий, а в шейном отделе возможно также ранение позвоночных артерий).

Первые три типа ранений позвоночника, как правило, сопровождаются полным или частичным повреждением спинного мозга. При остальных - повреждение спинного мозга может происходить по механизмам сотрясения, ушиба или сдавления гематомами.

Диагностика огнестрельных повреждений позвоночника и спинного мозга основывается на сведениях о механизме травмы, результатах исследования раны и смежных органов, данных неврологического и инструментальных исследований.

В момент ранения позвоночника и спинного мозга раненые ощущают удар в спину или в ноги. Затем наступают явления спинального шока, когда развивается паралич, утрачиваются или глубоко нарушаются все виды чувствительности ниже поврежденного отдела спинного мозга, что устанавливается неврологическим исследованием. Спинальный шок (не имеет отношения к травматическому шоку) - вызванное травмой спинного мозга и её последствиями временное угнетение рефлекторной деятельности спинного мозга ниже уровня повреждения. Длительность спинального шока составляет от нескольких дней до 3-4 недель, зависит от характера повреждения спинного мозга и от своевременности оказания и качества медицинской помощи.

Опасными для жизни последствиями огнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга являются остановка дыхания, продолжающееся наружное кровотечение, наружная ликворея. Остановка дыхания развивается при огнестрельных ранениях верхнешейного отдела спинного мозга, при ранениях позвоночных артерий, приводящих к инфаркту ствола и мозжечка. При этом довольно часто нарушается сознание, снижается артериальное давление, отмечается значительное понижение температуры тела, реже отмечается гипертермия. Для тяжелых повреждений спинного мозга характерна патологическая эрекция полового члена (приапизм). Наружное кровотечение является жизнеугрожающим последствием огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга в тех случаях, когда оно самостоятельно или под обычной асептической повязкой не останавливается. Источниками наружного кровотечения являются артериальные сосуды мягких тканей (наблюдается крайне редко). Ликворея приводит к ликворной гипотензии, коллапсу желудочков головного мозга. Инфекционный процесс, развивающийся в субарахноидальном пространстве спинного мозга, может вызвать смертельные осложнения: менингоэнцефалит, вентрикулит, окклюзионную гидроцефалию.

Большинство раненных в позвоночник (особенно с повреждениями верхних сегментов спинного мозга) не жалуются на боль, вялы и безучастны. Напротив, раненые с субарахноидальным кровоизлиянием, с ущемлением корешков спинного мозга и повреждением конского хвоста, испытывают жестокие боли, громко стонут, иногда кричат, требуют помощи. У некоторых раненых отмечаются двигательные расстройства в виде непроизвольных сокращений различных групп мышц. При сохранении хотя бы частичной болевой чувствительности приступы судорог заставляют раненых тяжело страдать от резкой боли.

При огнестрельных ранениях позвоночника часто развиваются нарушения функции тазовых органов: чаще всего возникают расстройства мочеиспускания, реже – дефекации. Обычно независимо от уровня повреждения спинного мозга (кроме повреждения конского хвоста) отмечается острая задержка мочи и кала. При повреждении поясничных сегментов спинного мозга и конского хвоста развивается недержание мочи.

Определенное диагностическое значение имеет люмбальная пункция с пробами на проходимость субарахноидального пространства. Изменения в самом ликворе определяются тяжестью и характером повреждения мозга, его оболочек и сосудов. При обильном кровоизлиянии в субарахноидальное пространство спинномозговая жидкость имеет вид «мясных помоев». В остром периоде травмы увеличивается количество клеточных элементов в ликворе (плеоцитоз).

Ранние трофические расстройства покровных тканей (пролежни, твердые отеки нижних конечностей), приапизм - указывают на необратимые изменения в спинном мозгу и негативный прогноз восстановления функции спинного мозга. Раннее развитие инфекции мочевыводящих путей (уретрита, цистита, пиелонефрита) является фактором риска генерализованных форм инфекции (уросепсиса).

Рентгенография позвоночника в сочетании с неврологическим обследованием в большинстве случаев позволяет определить тяжесть и характер повреждения, его уровень, помогает создать предварительное представление о виде повреждения спинного мозга. Исчерпывающим методом лучевой диагностики огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга является компьютерная томография.

13.3. Неогнестрельные травмы и ранения позвоночника и спинного мозга.

Боевые травмы позвоночника и спинного мозга возникают при отбрасывании тела взрывной волной, завалах землей, обвалах оборонительных сооружений и различных построек, падениях с высоты, движущейся техники, автоавариях и др.

Различают прямые и непрямые травмы позвоночника. При прямом повреждении сила травмирующего агента воздействует непосредственно на позвоночник (удар инженерными конструкциями, обломками сооружений и др.). Непрямые повреждения возникают при сгибании, переразгибании или вращении позвоночника в пределах, превышающих физиологические возможности, и чаще всего наблюдаются на границе подвижного и малоподвижного отделов (нижнегрудной, верхнепоясничный, нижнешейный). По механизму повреждения позвоночника выделяют компрессионные, дистракционные, ротационные травмы.

Нарушения целости позвонков или их связочно-суставного аппарата часто сопровождаются травматическими изменениями в спинном мозгу. Как правило, характер повреждения спинного мозга можно определить лишь ретроспективно из-за наличия спинального шока в остром периоде. Для определения лечебной тактики большее значение имеет не столько оценка функционального состояния спинного мозга, сколько сам факт его страдания и механизм повреждения, которые уточняются посредством инструментальных методов диагностики. Одни виды повреждений спинного мозга лечатся консервативно, другие, такие как сдавление спинного мозга и корешков - оперативно.

Различают следующие виды повреждений спинного мозга:

- сотрясение спинного мозга,

- ушиб спинного мозга и/или корешков спинномозгового нерва,

- сдавление спинного мозга и/или корешков спинномозгового нерва,

- частичный перерыв спинного мозга,

- полный анатомический перерыв спинного мозга и/или корешков спинномозгового нерва.

Сотрясение является наиболее легким видом травмы спинного мозга, при котором неврологические нарушения быстро регрессируют.

Ушиб спинного мозга может быть нанесен сместившимися костными отломками, межпозвоночным диском в момент травмы. Клинические признаки ушиба спинного мозга характеризуются выраженными неврологическими расстройствами вплоть до паралича, утратой всех видов чувствительности, нарушением функции тазовых органов.

Сдавление спинного мозга происходит в результате смещения позвонков или костных отломков, фрагментов межпозвоночных дисков, связок, формирования эпидуральных и субдуральных гематом. При сдавлении спинного мозга определяется клиническая картина проводниковых нарушений (парезы, параличи, нарушения чувствительности, функции тазовых органов и др.).

Сдавление спинного мозга, его магистральных сосудов и корешков спинномозговых нервов подразделяется на острое, раннее и позднее. Острое сдавление возникает в момент травмы внедрившимися в позвоночный канал костными фрагментами, травматической грыжей диска, поврежденной желтой связкой, структурами смещенных позвонков при вывихах и переломо-вывихах. Раннее сдавление наступает в ближайшие 10 дней после травмы, может быть обусловлено эпидуральной или внутримозговой гематомой, прогрессирующим неуправляемым отеком мозга, вторичным смещением или усугублением смещения позвонков, костных или хрящевых фрагментов. Позднее сдавление формируется через несколько недель, месяцев или даже лет после травмы вследствие присоединения костных разрастаний или рубцово-спаечного процесса в позвоночном канале, формирования напряженной ликворной кисты.

Наиболее тяжелая клиническая картина боевой травмы спинного мозга наблюдается при его полном перерыве в результате взаимного смещения позвонков при вывихах или переломо-вывихах.

Повреждения позвоночника подразделяют на:

1) ушиб позвоночника;

2) частичный или полный разрыв капсульно-связочного аппарата позвоночного двигательного сегмента;

3) самовправившийся вывих позвонка;

4) разрыв межпозвонкового диска;

5) вывихи позвонков;

6) переломо-вывихи позвонков;

7) переломы позвонков.

Повреждения двух и более смежных позвонков и/или межпозвонковых дисков относятся к множественным повреждениям позвоночного столба. Повреждения двух и более несмежных позвонков и/или межпозвонковых дисков ˗ к многоуровневым повреждениям позвоночного столба. Такое разделение весьма условно. Например, множественные переломы позвонков на одном уровне могут сочетаться с множественными переломами на другом. Такие повреждения предлагается называть множественными многоуровневыми повреждениями позвоночного столба. Это деление важно для практической работы: повреждения позвонков на разных уровнях даже в пределах одного отдела позвоночного столба требуют совершенно иных подходов в лечении.

Для определения стабильности повреждений используют понятие о трех опорных столбах(колоннах) позвоночника. Передний опорный столб включает в себя переднюю продольную связку; передние 2/3 тела позвонка, фиброзного кольца и диска. Средний опорный столб состоит из задней трети тела позвонка, фиброзного кольца, диска и задней продольной связки. Задний опорный столб составляют ножки, дужки, суставные и поперечные отростки, остистый отросток, над-, межостистая, желтая связки и капсулы межпозвоночных суставов. При повреждении среднего столба или двух-трех столбов позвоночника повреждение считается нестабильным и требует обязательной хирургической стабилизации.

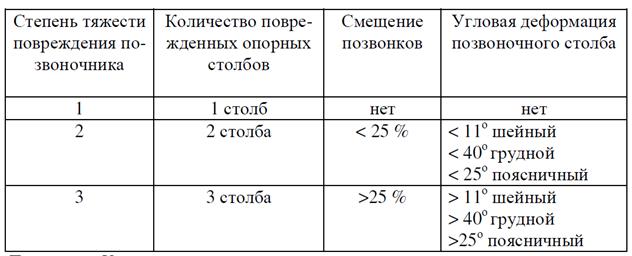

При определении хирургической тактики при переломах позвонков и повреждении спинного мозга оценивается степень тяжести повреждения позвоночника (табл. 13.1.).

Таблица 13.1.

Принципы оценки степени тяжести повреждения позвоночника*

*Учитываются следующие критерии:

1. Количество поврежденных опорных столбов позвоночника. 2. Степень смещения позвонков друг относительно друга (при смещении более 25% - необходима стабилизация). 3. Поражение передних отделов позвоночника и степень угловой деформации (при угловой деформации позвонка более 11° в шейном отделе, 40° – в грудном, и 25° – в поясничном отделе - показана стабилизация позвоночника). 4. Сужение позвоночного канала (при сужении более 25% - показана декомпрессия). 5. Процент утраты высоты поврежденного позвонка в результате травмы. При снижении высоты тела более 50% (считается по вышележащему позвонку) также необходима стабилизация, так как в позднем периоде имеется высокий уровень риска развития неврологических расстройств.

Если имеется хотя бы один параметр 3-й степени тяжести, то всегда нужна декомпрессия спинного мозга и стабилизация позвоночника. Если нет ни одного параметра 3-й степени тяжести, но есть хотя бы один 2-й степени тяжести - то при таких повреждениях требуется стабилизация позвоночного столба и, в ряде случаев, декомпрессия спинного мозга. Если нет ни одного критерия 2-й или 3-й степени тяжести, то показано консервативное лечение. Точно определить характер и тяжесть повреждений позвоночника и спинного мозга возможно только на этапе специализированной медицинской помощи, где применяются лучевые и инструментальные методы обследования, поэтому максимально быстрая эвакуация раненых воздушным транспортом приобретает решающее значение в улучшении исходов этапного лечения раненых с повреждениями позвоночника и спинного мозга.