Алгоритм проведения расширенной сердечно-легочной реанимации

Начальная часть алгоритма РСЛР аналогична алгоритму БСЛР:

• диагностика остановки кровообращения (нет сознания, нет дыхания/агональное дыхание, нет пульса на магистральной артерии);

• вызов помощи;

• начало компрессий грудной клетки, продолжение СЛР 30:2 до прибытия специалистов. Техника компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции те же, что и в БСЛР.

- Если медицинский работник один, то он неизбежно должен покинуть пострадавшего на время для того, чтобы принести оборудование и дефибриллятор; если несколько, то необходимо сразу же выделить лидера, который будет руководить работой команды.

- Важным дополнением к диагностике остановки кровообращения на этапе РСЛР является проверка пульса на сонной артерии (не следует тратить на это более 10 сек.)

- Искусственная вентиляция легких на госпитальном этапе, до прибытия реаниматологов, может быть обеспечена дыхательным мешком. Всегда следует избегать гипервентиляции. Как можно быстрее необходимо использовать кислород.

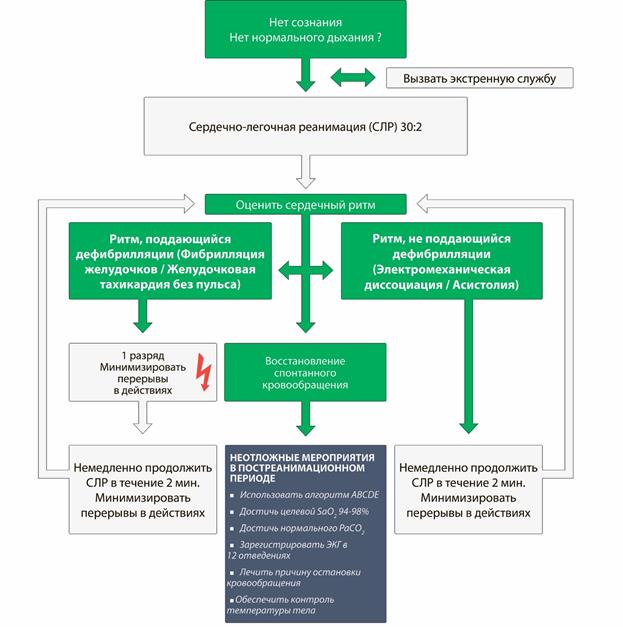

РСЛР различаются в зависимости от исходного ритма, определяемого по кардиомонитору. Мониторинг сердечного ритма осуществляется либо с помощью трех стандартных отведений кардиомонитора, либо с помощью самоклеящихся электродов дефибриллятора. Последнее предпочтительнее при проведении РСЛР (рис 8.2.).

Рисунок 8.2. Алгоритм проведения РСЛР

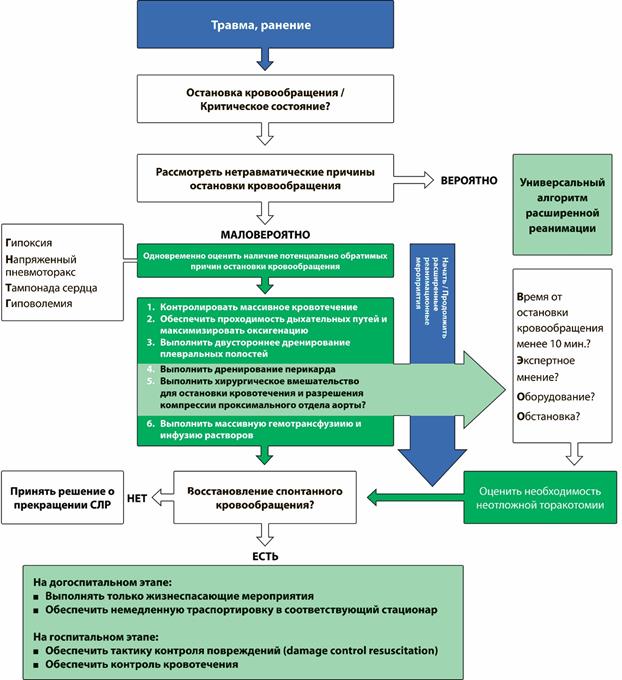

Особенности СЛР при травме, ранении

Остановка сердца в результате травмы сопровождается очень высокой смертностью. Причинами остановки кровообращения при травме могут являться обратимые причины смерти: гипоксия, кровопотеря, напряженный пневмоторакс, тампонада сердца. Без устранения таких причин мероприятия БСЛР будут неэффективны! Экстренная торакотомия является жизнеспасающим мероприятием при тампонаде сердца (рис 8.3.).

Рисунок 8.3. Особенности СЛР при травме, ранении

Интенсивное наблюдение (мониторинг) представляет собой комплекс мер, применяемых в процессе интенсивной терапии и направленных на раннюю диагностику изменений гомеостаза, происходящих в организме. Оно может выступать и в качестве самостоятельного компонента реаниматологической помощи и осуществляться в тех отделениях (хирургических, терапевтических, неврологических и др.), где имеются больные с угрозой развития критического состояния. Им проводят традиционное для данной патологии лечение с усиленным контролем состояния основных систем жизнеобеспечения.

Интенсивная терапия предполагает профилактику и лечение тяжелых, но обратимых функциональных и метаболических расстройств, угрожающих раненому (больному) гибелью, с использованием методов искусственного поддержания или замещения функций органов и систем.

Главная цель реаниматологической помощи в медицинских частях войскового звена заключается в выведении раненого (больного) из критического состояния и (или) проведении предэвакуационной подготовки посредством синдромальной стандартизированной интенсивной терапии с продолжением поддерживающей терапии в процессе транспортировки.

Реаниматологическая помощь госпитального звена базируется на современных технологиях и соответствующем уровне подготовки (квалификации) анестезиологов-реаниматологов и среднего медицинского персонала и осуществляется на основе принципов комплексности, упреждающей и индивидуальной направленности лечения.

8.3. Обезболивание и анестезиологическая помощь раненым

Обезболивание является составной частью анестезиологической помощи раненым. Оно может достигаться различными способами в зависимости от тяжести состояния пациента, характера и локализации, повреждений, уровня оказания медицинской помощи.

При оказании доврачебной помощи (1 уровень) используют табельные медицинские препараты, входящие в состав индивидуальных и групповых аптечек, а также медицинских сумок (укладок). Если раненый находится в сознании, то обезболивание можно проводить с использованием ненаркотических анальгетиков из шприц-тюбика, находящегося в АППИ. При черепно-мозговых ранениях обезболивающий препарат не вводится из-за опасности угнетения дыхания. При использовании наркотических обезболивающих средств (промедол, бупренорфин и др.) обязательно нужно проводить постоянный контроль состояния раненого, т.к. могут развиться побочные действия наркотиков, прежде всего – рвота, падение артериального давления, психомоторное возбуждение, галлюцинации и психозы, потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности.

Использованный шприц – тюбик (ампула) наркотического анальгетика подлежит сдаче командиру подразделения!

Обезболивание в рамках первой врачебной помощи (1, 2 уровни) достигается за счет внутривенного (внутримышечного) введения наркотического или ненаркотического анальгетика, блокад областей повреждения местными анестетиками (применяются проводниковые и футлярные блокады, блокады поперечного сечения, паравертебральные блокады и др.).

К уменьшению боли также приводят закрытие ран первичной повязкой и транспортная иммобилизация. Потенцирование обезболивания имеет место при купировании у раненого психоэмоционального возбуждения с помощью седации. При травматическом шоке происходят расстройства микроциркуляции, поэтому обезболивающие и седативные средства эффективнее вводить внутривенно. Следует, однако, строго контролировать состояние раненого для предотвращения осложнений (артериальная гипотензия, угнетение дыхания, рвота).

Табельные наркотические анальгетики следует применять с осторожностью, учитывая факт их назначения на предшествующих этапах оказания помощи, состояние раненого (сознание, газообмен, кровообращение). Изначально предпочтение следует отдавать ненаркотическим препаратам и блокадам местными анестетиками.