Гуманизация труда и корпоративность трудовых отношений в строительно-монтажных организациях тесно связана с мотивацией их работников к более эффективному и производительному труду.

В системе управления производственными коллективами важное место занимают понятия культуры управления и качества трудовой жизни, которое включает в себя многие аспекты и направления социальной стороны менеджмента. Культура управления включает в себя прежде всего этику и нормы поведения менеджеров и специалистов, их деловитость и четкость в работе, а также общий стиль и уровень управления, применение новейших средств и техники управления, уровень отношений между работниками и т.д.

Качество трудовой жизни отражает степень эффективности мероприятий, проводимых организацией для обеспечения удовлетворенности трудом ее работников. К таким мероприятиям относятся создание нормальных санитарно-бытовых условий на производстве, облегчение труда работников и т.д.

Корпоративность трудовых отношений состоит в единстве понимания целей и задач управления, осознанном и построенном на взаимопомощи и взаимовыручке осуществлении их.

Контроль и оценка как основная функция управления обеспечивают знание действительного положения дел по исполнению намеченных планов, достижению поставленных целей по всем направлениям производственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажной организации, по ее состоянию и развитию и т.д.

Главная задача контроля состоит не только в определении и оценке фактического положения дел на различных участках производства и хозяйствования, но и в установлении причин и факторов, оказавших влияние на возникновение отклонений при выполнении намеченных планов и задач, в выявлении имеющихся резервов производства.

Осуществление контроля и оценки производственной и хозяйственной деятельности начинается с учета и получения информации о состоянии объектов управления. При этом контроль охватывает все составляющие и элементы управляемой системы. На основании данных учета и информации подготавливаются соответствующие управленческие решения по корректировке оперативных планов, заданий и т.д.

Построение системы учета и контроля деятельности должно удовлетворять следующим основным принципам: объективность и достоверность учитываемых и анализируемых данных. От этого напрямую зависит обоснованность принимаемых управленческих решений по корректировке планов производства, других действий производственного и экономического характера; комплексность и системность наблюдения за состоянием управляемой системы, предполагающих достаточный охват путем учета параметров состояния строительно-монтажной организации для полной оценки всех сторон ее производственно-хозяйственной деятельности.

Лекция 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Производственная структура строительно-монтажной организации.

Под производственной структурой строительно-монтажной организации (предприятия) понимается состав ее подразделений, обеспечивающих производство строительно-монтажных работ и конечной строительной продукции с параметрами, отвечающими требованиям рынка.

Состав подразделений строительно-монтажной организации определяется в первую очередь такими процессами и категориями, как специализация, концентрация, кооперирование, комбинирование, интеграция, диверсификация и мобильность строительного производства.

В зависимости от масштаба, характера и уровня специализации производства строительно-монтажные организации и их подразделения организуются по объектному, технологическому или смешанному принципам. Таким образом, организации и их подразделения могут специализироваться на строительстве различных видов жилья (панельное, кирпичное, монолитное, бетонное строительство), объектов культурно-бытового, производственного назначения, транспортных сооружений и магистралей (портов, аэродромов, железных, автомобильных дорог, мостов и др.), шахт и рудников (угольных и др.), магистральных трубопроводов, а также на возведении определенных специфических объектов (дымовые трубы, градирни и др.), выполнении определенных видов строительных и монтажных работ (электромонтажные, санитарно-технические, вентиляционные работы, прокладка теплотрасс, сетей водопровода и канализации, монтаж технологического оборудования, сигнализации и др.).

Крупные строительно-монтажные организации, как правило, в своем составе имеют большие подразделения, составляющие их материально-техническую базу, в том числе предприятия и цеха по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей, полуфабрикатов, а также карьерное, транспортное хозяйства, подразделения механизации и др.

На состав подразделений строительно-монтажной организации влияют и другие факторы, отражающие условия хозяйствования, степень развития и освоенности территории, на которой осуществляется строительство, характер дорожной сети, наличие имеющейся материально-технической базы строительства и т.д. Так, если в районе действия строительно-монтажной организации имеется развитая промышленность строительных материалов и конструкций, то ей нет необходимости создавать такое же собственное производство; если состояние дорожной сети не позволяет доставлять на строительные плошадки определенные конструкции и узлы, то приходится организовывать их изготовление на месте и т.д.

Все подразделения строительно-монтажной организации принципиально подразделяются на три основные группы:

1) подразделения основного производства;

2) обслуживающие хозяйства и участки;

3) подразделения подсобно-вспомогательного назначения.

К подразделениям основного производства относятся подразделения по производству строительных и монтажных работ (строительно-монтажные управления или участки), а также цеха по изготовлению строительных деталей в домостроительных комбинатах и аналогичных организациях.

К обслуживающим хозяйствам и участкам относятся подразделения производственно-технологической комплектации, складское хозяйство, автотранспортные хозяйства, участки механизации, занимающиеся эксплуатацией строительных машин, инструмента, транспорта, находящихся на собственном балансе строительно-монтажной организации.

К подразделениям подсобно - вспомогательного производства относятся цеха и полигоны по частичной переработке и раскрою строительных материалов, изготовлению полуфабрикатов, товарной арматуры, приготовлению товарного бетона и раствора, асфальта, изготовлению и ремонту опалубки, инвентарных лесов, подмостей и др.

4.2. Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды

Под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность (состав) подразделений аппарата управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечивающие функционирование и развитие строительно-монтажной организации как единого целого. Элементами этой структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, между которыми устанавливаются соответствующие производственно-управленческие отношения, называемые связями.

Службы и другие звенья аппарата управления формируются под выполнение функций управления. Их состав и численность могут быть различны в зависимости от размеров строительно-монтажных организаций, характера выполняемых работ и характера осуществляемого строительства, а также от внешних условий функционирования. Но практически общими в структуре управления большинства строительно-монтажных организаций являются следующие службы (отделы): плановая; производственно-техническая; сметно-до говорная;

главного технолога; диспетчеризации производства; труда и заработной платы;

производственно-технологической комплектации; материального снабжения.

На плановую службу возлагается экономическое планирование производства и его результатов по организации в целом и его подразделениям, экономическое обоснование и планирование развития строительно-монтажной организации, разработка бизнес-планов и финансовых планов организации, экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности.

В обязанности производственно-технической службы, входят: планирование подготовки производства; разработка проектов производства работ, календарных планов строительства объектов и производства строительно-монтажных работ, планов изготовления строительных конструкций и изделий на собственных производствах; определение потребности в строительных конструкциях, изделиях; подготовка исполнительной документации и представление ее рабочим комиссиям по приемке законченных строительных объектов в эксплуатацию и др.

На сметно-договорную службу возлагается подготовка и заключение подрядных договоров с заказчиками и субподрядчиками, определение ценовой политики строительно-монтажной организации, участие в сдаче и приемке работ, анализ рынка строительной продукции и строительных услуг.

В обязанности службы главного технолога входят: изучение и анализ передовых методов и способов производства строительно-монтажных и других работ, разработанных и применяемых в России и за рубежом; разработка мероприятий и планов по совершенствованию технологии строительного производства, технологии производства изделий на подсобных производствах; организация и контроль деятельности строительной лаборатории; анализ качества выполнения строительно-монтажных работ на объектах, причин некачественного выполнения работ; разработка мероприятий по их устранению и др.

Основные обязанности диспетчерской службы состоят: в контроле выполнения оперативных планов производства строительно-монтажных работ на строительных площадках и объектах и планов изготовления строительных изделий на собственных полигонах, цехах; контроле планов материальных поставок и оборудования на строительные площадки; контроле выхода на линию строительных машин и транспортных средств; внесении необходимых корректив в ход производства и материально-техническое обеспечение.

На службу труда и заработной платы возлагаются: комплектование строительно-монтажной организации кадрами; организация повышения их квалификации и учебы; учет кадров; анализ их состава, текучести, движения и постоянства; организация нормирования и оплаты труда; контроль безопасности производства работ.

В обязанности службы производственно-технологической комплектации и материального снабжения вменяются: заключение договоров поставок с предприятиями и организациями — поставщиками строительных конструкций, изделий и материалов; составление технологических и поставочных комплектов строительных конструкций, изделий и материалов на объекты; составление графиков, организация и контроль их поставок на строительные площадки; организация складирования строительных материалов; контроль товарно-транспортных документов и др.

В процессе осуществления своих функции все службы аппарата управления, подчиняясь одному из руководителей и имея определенную автономность, обязательно взаимодействуют друг с другом, между ними наличествуют связи при выполнении возложенных на них обязанностей.

Так, рассчитанная производственно-технологической службой потребность в строительных материалах и других ресурсах используется плановой службой при планировании издержек производства и себестоимости строительно-монтажных работ. При планировании потребности в кадрах для выполнения работ на объектах плановая служба использует данные службы труда и заработной платы по нормам затрат труда и т.д.

Такие связи носят характер прямых подчинений и распоряжений — вертикальные связи, и характер согласования действий и подготавливаемых решений — горизонтальные связи.

Примером вертикальной связи является связь руководитель строительно-монтажной организации — заместитель руководителя по производству—руководитель производственного подразделения —руководитель стройки —производитель работ—мастер—бригадир, а примерами горизонтальных связей — связи между службами аппарата управления. Кроме того, при рассмотрении характера связей между работниками и службами аппарата управления их подразделяют еще на прямые и функциональные в зависимости от характера движения информации по принимаемым решениям, выполнению этих решений, общему состоянию производства.

К прямым связям, называемым еще линейными, относятся отношения по линии прямого руководства (например, заместитель руководителя по производству—руководитель строительного участка—руководитель строительства объекта —мастера; начальник функционального отдела —руководитель группы —специалист). Отличительным признаком прямых связей является полная ответственность нижестоящего звена управления за выполнение обязанностей или решений перед вышестоящим звеном.

К функциональным связям относятся взаимоотношения звеньев и специалистов аппарата управления по совместному исполнению соответствующих функций управления (например, производственного отдела, отдела снабжения и диспетчерской службы в части производства работ и материального обеспечения объектов; планового отдела и бухгалтерии по составлению статистической отчетности).

В практике управления предприятиями и организациями в течение продолжительного времени создавались и отбирались формальные иерархические структуры управления. Определены принципиальные положения по их построению, к которым относятся: четкое разделение труда, обеспечивающее соответствие состава управленческих кадров требуемому уровню их квалификации и специальности; иерархичность управления, предполагающая подчиненность и подконтрольность нижестоящих уровней управления вышестоящим; наличие норм и правил, регламентирующих содержание и объем работы подразделений и работников аппарата управления.

Теория и практика выделяет следующие применяемые в строительстве иерархические структуры управления производством: линейная; функциональная; линейно-штабная; линейно-функциональная.

Линейная структура управления (рис. 4.1) характеризуется строгой иерархией ее построения. Каждое звено структуры имеет одного руководителя и несколько подчиненных звеньев. При этой структуре руководителю более высокого уровня управления непосредственно подчинен ряд руководителей нижестоящего уровня управления. Все распорядительные функции при этом сосредоточены в руках единого руководителя, а каждый последующий подчиненный руководитель получает указания только от вышестоящего над ним руководителя, перед которым он и отчитывается по результатам выполнения заданий и распоряжений.

Линейная структура управления проста, обеспечивает единоначалие и повышение ответственности руководителей всех уровней, исключает возможность рассогласования управляющих команд и действий. Недостатком указанной структуры является ограниченная возможность квалифицированно решать все вопросы управления, так как одно лицо-руководитель не может быть высококомпетентным по всем направлениям управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью. Поэтому на практике применение указанной структуры ограничено относительно небольшими строительными или монтажными организациями, а также внутри средних и крупных организаций на уровнях управления, где выполнение функций управления может быть обеспечено одним человеком, в частности на уровне управления строительными участками и возведением отдельных объектов.

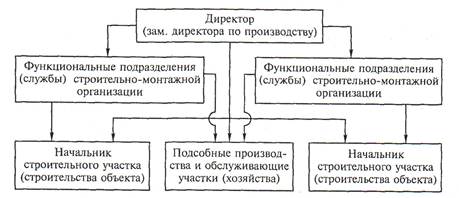

Рис. 4.1 Линейное управление в строительстве.

При функциональной структуре управления (рис. 4.2) предусматривается специализация руководящих звеньев на выполнении определенных функций управления. Все службы аппарата управления получают указания и распоряжения от этих звеньев по соответствующим вопросам.

Рис. 4.2. Функциональная структура управления строительным производством.

Достоинство функциональной структуры управления состоит в более квалифицированном решении конкретных задач управления специалистами соответствующего направления. Вместе с тем при применении указанной структуры сама система управления становится сложнее с большим числом связей. А это может приводить к возникновению неувязок и противоречий при принятии решений функциональными подразделениями по разным направлениям деятельности.

Усложняется также поток прохождения информации, увеличивается время на согласование распорядительных и других документов. Функциональная структура в наибольшей степени применима в малых и средних по размеру строительно-монтажных организациях при руководителе, имеющем необходимый опыт руководящей работы и обладающем многосторонними знаниями в области техники, технологии, организации и управления строительством.

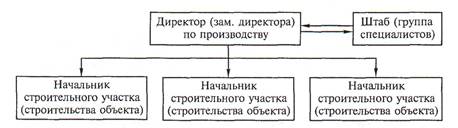

Наличие отмеченных недостатков функциональной структуры предопределили применение так называемой линейно - штабной структуры управления (рис. 4.3). Основу этой структуры составляет организация при руководителе-единоначальнике специализированных отделов, групп (штабов) для выполнения работ по обеспечению соответствующих функций управления.

При линейно-штабной структуре управления руководитель совместно с функциональными службами аппарата управления подготавливает, а затем принимает управленческие решения по различным направлениям производственной и хозяйственной деятельности и передает их на исполнение нижестоящим руководителям управляющей системы, как и при линейной структуре управления.

Достоинство линейно-штабной структуры управления заключается в сочетании квалифицированного решения вопросов управления и соблюдении принципа единоначалия, единого распорядительства.

Недостатком структуры является преимущественность ее применения в малых и средних строительно-монтажных организациях, поскольку, как указывалось выше, одно лицо не в состоянии при большом объеме управленческой работы быть достаточно компетентным специалистом и не в состоянии принять обоснованные решения по разным вопросам управления. В крупных организациях такая структура может быть применена только локально, например для решения задач их перспективного развития.

Рис. 4.3. Линейно-штабная структура управления строительным производством.

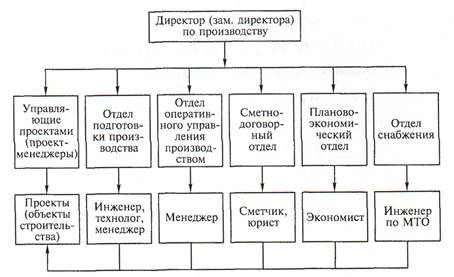

Наиболее применяемой на практике структурой управления крупными строительно-монтажными организациями является линейно - функциональная (комбинированная), соединяющая преимущества линейной и функциональной структур (рис. 4.4). Данная структура предусматривает, что руководитель высшего уровня, получая обоснования и предложения от подчиненных ему функциональных подразделений аппарата управления, принимает решения и передает их вниз по ступеням для исполнения. Одновременно функциональные службы верхнего уровня управления передают свои обоснования и предложения аналогичным функциональным службам производственных и других подразделений строительно-монтажной организации.

Рис. 4.4. Линейно-функциональная структура управлением строительным производством.

Рис. 4.5. Принципиальная схема матричной структуры управления строительным производством.

Кроме того, руководители служб последующих уровней управления могут получать для использования советы, рекомендации и инструкции от соответствующих служб верхнего уровня управления.

Новые условия хозяйствования, необходимость решать задачи строительства или реконструкции объектов под определенные цели в заданные сроки обусловливают новые подходы к построению организационных структур управления строительным производством. Получает распространение создание структур управления под реализацию конкретных строительных проектов.

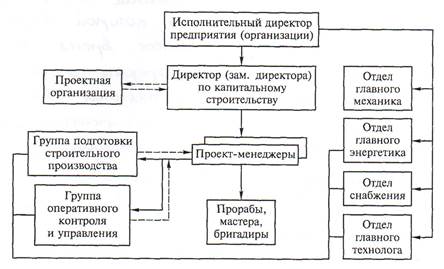

В связи с расширением применения проектного управления в строительстве и увеличением объемов реконструкции существующих объектов хозяйственным способом особо следует остановиться на матричной структуре управления, которая представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей непосредственно руководителю функциональной службы аппарата управления и одновременно руководителю команды управления проектом или программой.

При такой структуре руководитель проекта или программы командует членами своей группы по управлению ими и другими работниками функциональных отделов, подчиненных ему временно для решения конкретных вопросов и проблем.

Применение матричных структур при управлении строительством обычно не охватывает в целом деятельность строительно-монтажных организаций или производственных предприятий, осуществляющих реконструкцию своих объектов, а только их часть, касающуюся осуществления конкретных проектов и программ.

На рис. 4.5 приведена принципиальная схема матричной структуры управления строительно-монтажной организации, а на рис. 4.6 — матричной структуры управления реконструкцией объектов предприятиями и организациями хозяйственным способом.

Рис. 4.6. Принципиальная схема матричной структуры управления реконструкцией объектов хозяйственным способом.

Успех применения матричных структур в значительной степени зависит от того, в какой мере руководители проектов и программ обладают качествами менеджеров и владеют технологией и методами проектного управления.

4.3. Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством

При формировании и совершенствовании организационной структуры управления необходимо иметь в виду, что она должна соответствовать следующим принципам: соответствие организационной структуры управления содержанию, условиям и особенностям деятельности управляемой производственной системы; адаптивность организационной структуры к возможным изменениям в объеме и характере осуществляемого строительства и выполняемых строительно-монтажных работ; специализация структурных подразделений аппарата управления по выполняемым функциям управления; разделение управленческих работ и функций по подразделениям и внутри них, обеспечивающее персональную ответственность руководителей и специалистов за поручаемый участок работы; соблюдение нормы управляемости, состоящей в правиле прямого подчинения одному лицу не более семи работников.

Принципиально состав отделов и групп в аппарате управления строительно-монтажной организации определяется основными и частными функциями управления. При этом учитывается трудоемкость работы по каждой функции.

Как было рассмотрено в подразд. 4.2, основными отделами (группами) и службами в аппарате управления крупными производственными структурами в строительстве являются плановый, производственный, технический, сметно-договорный, служба материально-технического обеспечения и производственно-технологической комплектации, отдел или группа труда и заработной платы, диспетчерская служба, службы главного технолога, главного механика, транспортная служба.

В средних и относительно небольших строительно-монтажных организациях создаются те же отделы и службы, но меньшей численности. При этом ряд функций управления может выполняться и одним специалистом, а отделы могут формироваться комплексными с возложением на них большего числа функций. Например, в относительно небольших строительных фирмах может быть единый планово-производственный отдел (или служба), который может выполнять функции по заключению договора подряда, календарному планированию производства работ, определению потребности строительных объектов в материалах, строительных машинах.

Также в одном отделе (службе) могут быть соединены экономическое планирование, учет и финансовая деятельность. Руководство производством при этом может осуществляться непосредственно руководителем строительной организации через производителей работ, мастеров, руководителей строительством объектов.

Формирование структуры аппарата управления строительно-монтажной организацией начинают с анализа ее принятой производственной структуры и функций, возлагаемых на производственные, вспомогательные, обслуживающие и другие подразделения. В процессе этого анализа раскрывается содержание всех основных и частных функций управления по подразделениям.

Лекция 5. ПОДРЯДНЫЕ КОНТРАКТЫ И ТОРГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

5.1. Назначение и порядок проведения подрядных торгов в строительстве

Назначение подрядных торгов в строительстве. Работы по проектированию и строительству зданий и сооружений при подрядном способе производятся на основе договора подряда, заключаемого между заказчиком и исполнителем. Заключению договора подряда предшествует проведение подрядных торгов.

Подрядные торги — это способ размещения заказов на выполнение работ, при котором выбор исполнителя-подрядчика со стороны заказчика производится на конкурсной основе.

Основной целью проведения подрядных торгов в строительстве является выбор подрядчика для выполнения работ по критериям надежности, своевременности, качества и стоимости исполнения подрядного договора.

В результате состязательности претендентов на выполнение подрядов они снижают стоимость работ, сроки исполнения контрактов, дают соответствующие обязательства по повышенному качеству строительства и т.д.

Проведение подрядных торгов по объектам, строящимся за счет или с участием бюджетных средств, является обязательным. По объектам, строящимся без участия бюджетных средств, проведение подрядных торгов является рекомендательным и решения по этому вопросу принимают соответствующие органы управления предприятий и организаций-застройщиков.

Предметами подрядных торгов при проектировании и строительстве могут быть: выполнение работ и организация строительства, реконструкции, капитального ремонта предприятий, зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том числе на условиях сдачи их «под ключ» подрядными строительно-монтажными организациями; управление реализацией инвестиционных проектов инжиниринговыми и другими аналогичными фирмами; выполнение комплексов строительных или монтажных работ специализированными организациями; разработка ТЭО на строительство или реконструкцию предприятий, зданий и сооружений; разработка рабочего проекта предприятий и объектов; разработка рабочей проектной документации; выполнение работ по инженерно-строительным изысканиям; выполнение комплексов пусконаладочных работ. На подряд могут быть переданы также организация закупки и поставка технологического и другого оборудования, другие услуги.

В зависимости от масштаба осуществляемого строительства, возводимых объектов и других факторов заказчики проводят подрядные торги или собственными силами, или привлекают для этого специальную организацию, которая должна обязательно иметь статус юридического лица и быть квалифицированной в проведении торгов. С ней заказчик заключает соответствующий договор, в котором определяются права и обязанности договаривающихся сторон по предмету, условиям и результатам проведения торгов и принятию по ним решения.

Основными участниками подрядных торгов являются:

· заказчик, т.е. юридическое или физическое лицо, для которого строится или реконструируется объект торгов;

· организатор торгов, т.е. организация, которой заказчик поручил проведение торгов;

· претенденты на заключение договора подряда на выполнение работ.

Основные участники при проведении торгов могут на правах консультантов привлекать по их потребностям различные консультационные фирмы, кредитно-финансовые учреждения. В отдельных процедурах проведения торгов на подряды по строительству за счет бюджетных средств или под государственные гарантии может принимать участие межведомственная комиссия по подрядным торгам.

Порядок проведения подрядных торгов в строительстве. Общая схема организации и проведения подрядных торгов следующая.

Прежде всего заказчик принимает решение о проведении подрядных торгов и одновременно определяет, как он будет проводить торги: собственными силами или поручит проведение торгов специальной организации. Данное решение закрепляется выпуском соответствующего приказа, распоряжения или другого аналогичного документа.

Если заказчик принял решение проводить торги собственными силами, то он образует тендерный комитет, а если принял решение поручить проведение торгов специальной организации, то заключает с ней соответствующий договор, в котором определяются обязанности договаривающихся сторон. Организация, которой заказчик поручает процедуру проведения торгов, для этих целей также образует тендерный комитет.

Всю основную работу по организации проведения торгов проводят тендерные комитеты, которые:

· подготавливают и публикуют объявление о торгах;

· подготавливают другую тендерную документацию;

· распространяют тендерную документацию по претендентам, проводят ознакомление с ней и разъяснение;

· осуществляют прием, хранение и оценку заявок (оферт) на участие в торгах;

· осуществляют процедуру проведения торгов и ее оформление;

· определяют победителя торгов или принимают другие решения по результатам торгов и представляют их на утверждение заказчику;

· составляют отчеты по результатам торгов, а по крупным подрядам публикуют отчеты в средствах массовой информации.

В объявлении о торгах содержатся следующие сведения:

· наименование заказчика и организатора торгов;

· предмет и вид торгов;

· краткая характеристика места строительства;

· ориентировочный объем и сроки выполнения работ;

· условия исполнения договора, перечень и параметры учитываемых ограничений;

· адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения, необходимые для приобретения тендерной документации;

· срок предоставления участниками торгов оферт;

· сроки проведения торгов и объявления их результатов.

Тендерная документация представляет собой комплект документов, которые содержат:

· общие сведения об объеме и предмете торгов;

· обязательные показатели исполнения договора подряда, касающиеся обеспечения технических и эксплуатационных параметров проектируемых и подлежащих строительству объектов, сроков и стоимости строительства или выполнения работ;

· проектную и другую документацию объекта торгов, характеризующую объем подлежащих выполнению работ, их характер, условия выполнения контракта и др.;

· инструкции участникам торгов по предоставлению документации на участие в торгах, в том числе форму заявки;

· условия включения в участники торгов, сумму оплаты за тендерную документацию;

· инструкции по содержанию оферт и другие инструкции оферентам;

· условия и порядок проведения торгов;

· проект договора подряда.

5.2. Содержание, порядок заключения и структура договора подряда

Содержание договора подряда. Договор подряда представляет собой хозяйственный договор, по которому исполнитель (подрядчик) обязуется на риск своей деятельности построить, реконструировать или капитально отремонтировать и сдать в установленный срок в эксплуатацию определенный в договоре комплекс объектов либо отдельный объект или выполнить определенные в нем строительно-монтажные и иные работы, а заказчик — предоставить подрядчику строительную площадку или фронт работ для их выполнения, принять и оплатить их.

Содержание договора подряда и ответственность договаривающихся сторон в процессе его выполнения регулируются соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ.

В строительстве существуют понятия генерального договора подряда и договора субподряда. Генеральный договор подряда заключается между застройщиком и подрядной организацией на строительство предприятия, группы объектов или объекта в целом. Такая организация называется генеральной подрядной (генподрядчиком).

Договор субподряда заключается между генеральной подрядной строительной организацией и другими строительно-монтажными организациями на выполнение отдельных работ или на строительство отдельных зданий, сооружений на правах субподряда.

Порядок заключения договора подряда. Заключению договора подряда на строительства предшествует преддоговорная работа, в процессе которой осуществляются и принимаются следующие процедуры и решения:

· стороны документально подтверждают свой правовой статус (наличие устава, учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации) и полномочия представителей на право заключения договора;

· обсуждаются объемы строительства и подлежащих выполнению работ и сроки их выполнения;

· вырабатываются и согласовываются основные решения по предмету отношений сторон в договоре, а именно: по стоимости работ, структуре стоимости, порядку сдачи и приемки работ и готовых объектов, гарантиям качества работ, порядку расчетов за выполненные работы;

· вырабатываются и согласовываются концептуальные решения по распределению обязательств сторон. Помимо решений и согласований по обязательствам в части объемов, сроков выполнения работ и их оплаты согласовываются обязательства сторон по предоставлению и освобождению строительной площадки для производства работ, ее обустройству и охране, обеспечению строительства оборудованием, строительными материалами, конструкциями, страхованию объектов строительства, правам собственности, надзору за производством работ, ведению журналов производства работ, составлению актов скрытых работ и др.;

· производится детализация принятых выше согласований и решений по обязательствам сторон. Она необходима для исключения умолчаний в договоре по принятым решениям и согласованиям и для исключения различий понимания их содержания;

· определяются меры имущественной ответственности сторон за неисполнение принятых общих и частных обязательств;

· вырабатываются и согласовываются решения о действиях сторон в случае изменения условий реализации договора и о порядке внесения изменений в него.