Лабораторная работа 2. Измерение величины плотности теплового потока через наружные ограждения в натурных условиях

Цель работы: ознакомление с приборами и получение навыков измерения плотности теплового потока строительных конструкций в натурных условиях.

Оборудование и приборы: измеритель плотности теплового потока «ТЕМП-3.32».

Основные понятия

Тепловой поток – количество теплоты, переданное через изотермическую поверхность в единицу времени. Тепловой поток измеряется в ваттах. Тепловой поток, отнесённый к единице изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока или тепловой нагрузкой; обозначается обычно  , измеряется в Вт/м2. Плотность теплового потока — вектор, любая компонента которого численно равна количеству теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной к направлению взятой компоненты.

, измеряется в Вт/м2. Плотность теплового потока — вектор, любая компонента которого численно равна количеству теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной к направлению взятой компоненты.

Плотность теплового потока через ограждающие конструкции зданий и сооружений представляет собой осредненное отношение трансмиссионных теплопотерь через ограждение к его площади. Определение фактической величины плотности теплового потока через ограждение позволяет сделать выводы о теплозащитных свойствах ограждения, их соответствии проектным. Также, численно, величина плотности теплового потока является произведением коэффициента теплопередачи ограждения на разность температур на его внутренней и наружной поверхности.

Приборный контроль плотности теплового потока позволяет выявить несоответствие коэффициента теплопередачи ограждения проектному, участки ограждений со сниженными теплозащитными свойствами, переувлажненные участки, участки с повреждениями утеплительных слоев.

ТЕМП-3.3 предназначен для измерения температуры поверхности и теплового потока через ограждающие конструкции. Внешний вид прибора представлен на рис. 2.1.

Рис. 1.2. Измеритель плотности теплового потока ТЕМП 3.32

Клавиатура прибора состоит из 9 кнопок:

Кнопка «  » используется для включения и выключения питания.

» используется для включения и выключения питания.

Кнопка «M» (Measuring, измерение) служит для перехода в режим измерений и просмотра результатов.

Кнопка «F» (Functional) является функциональной и используется для входа и выхода из различных меню.

Кнопки «↑», «↓» используются для движения по пунктам меню, а также для изменения значений выбранных параметров.

Кнопки «→», «←» используются для управления курсором (выделенной строкой, параметром или цифрой) в меню просмотра данных и в меню изменения параметров.

Кнопка «C» (Cancel, отмена) используется для выхода из различных меню без подтверждения сделанных изменений.

Кнопка «☼» предназначена для включения и выключения подсветки, а также, в сочетании с кнопками «↑», «↓» - для управления контрастностью дисплея.

Для работы с прибором необходимо подключить к нему один или оба датчика в соответствии с маркировкой, включить питание прибора нажатием клавиши «  », при этом на дисплее появятся показания датчиков. Перед работой с поверхностным датчиком следует снять с него защитный колпачок.

», при этом на дисплее появятся показания датчиков. Перед работой с поверхностным датчиком следует снять с него защитный колпачок.

Измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции, производятся согласно [9].

Порядок проведения работы и

обработки полученных данных

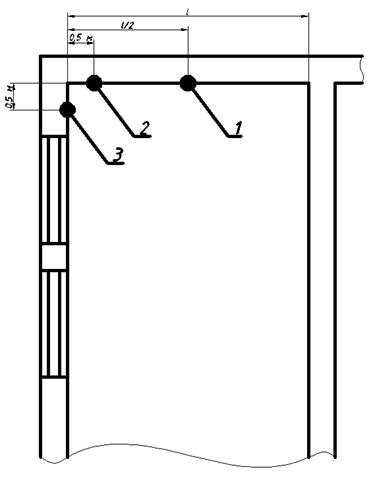

Лабораторная работа проводится в помещении, имеющем две и более наружные стены. Измерения проводятся на обеих стенах на расстоянии 0,5 м от угла и в середине стены. Не допускается измерение в местах расположения стационарных отопительных приборов и иных источников тепла и на расстоянии менее 0,5 от них (см. рис. 2.2). В каждом месте замера проводится три измерения на различной высоте от пола помещения. Высота замеров определяется по [8] для жилых и общественных зданий:

– 0,1; 0,4 и 1,7 м от пола в детских дошкольных учреждениях;

– 0,1; 0,6 и 1,7 м от пола в помещениях с пребыванием людей преимущественно в сидячем положении;

– 0,1; 1,1 и 1,7 м от пола в помещениях с пребыванием людей преимущественно в стоячем положении или в движении.

Рис. 2.2. Положение участков замера

Измерение плотности тепловых потоков проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений. Допускается проведение измерений плотности тепловых потоков с наружной стороны ограждающих конструкций в случае невозможности проведения их с внутренней стороны (агрессивная среда, флуктуации параметров воздуха) при условии сохранения устойчивой температуры на поверхности. Контроль условий теплообмена проводят с помощью термощупа и средств для измерения плотности теплового потока: при измерении в течение 10 мин их показания должны быть в пределах погрешности измерений приборов.

Участки поверхности выбирают специфические или характерные для всей испытываемой ограждающей конструкции в зависимости от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового потока.

Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков.

Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей.

Преобразователь может быть закреплен по его боковой поверхности при помощи раствора строительного гипса, технического вазелина, пластилина, штанги с пружиной и других средств, исключающих искажение теплового потока в зоне измерения.

Аппаратуру подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации соответствующего прибора, в том числе учитывают необходимое время выдержки прибора для установления в нем нового температурного режима. При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносят тонкий слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности.

1. Записываем в шапку табл. 2.1 сведения о месте, дате, времени замера и используемом приборе.

2. Преобразователь плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют в этом положении, обеспечивая постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью исследуемых участков в течение всех последующих измерений.

3. На одном участке проводят последовательно 5 измерений, интервал между измерениями – 5…10 мин. Результаты измерений заносят в табл. 4.1.

4. За результат определения плотности теплового потока принимают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений при одном положении преобразователя на ограждающей конструкции.

| Таблица 2.1 Определение величины плотности теплового потока через наружные ограждения в натурных условиях |

|

|

|

|

| Среднее значение сопротивления теплопередаче R, (м2·°С)/Вт | ||||||||||

| Среднее значение плотности теплового потока q, Вт/м2 | ||||||||||||||||

| Наименование объекта | Дата и время проведения измерений | Тип и номер измерительного прибора | Температура внутреннего воздуха | Температура наружного воздуха | Результат замера плотности теплового потока, Вт/м2 | 5 | ||||||||||

| 4 | ||||||||||||||||

| 3 | ||||||||||||||||

| 2 | ||||||||||||||||

| 1 | ||||||||||||||||

| Высота замера, м | ||||||||||||||||

| Номер участка | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||

| Наименование ограждающей конструкции |

|

|

| |||||||||||||

Сопротивление теплопередаче  для термически однородной зоны ограждающей конструкции вычисляют по формуле:

для термически однородной зоны ограждающей конструкции вычисляют по формуле:

(2.1)

(2.1)

где  и и

| сопротивления теплопередаче соответственно внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции, м  Вт; Вт;

|

| термическое сопротивление однородной зоны ограждающей конструкции, м  Вт; Вт;

|

и и

| средние за расчетный период измерений значения температур соответственно внутреннего и наружного воздуха,°С; |

и и

| средние за расчетный период измерений значения температур соответственно внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции, °C; |

| средняя за расчетный период измерения фактическая плотность теплового потока, Вт/м2, определяемая по формулам (2.5) или (2.6). |

Приведенное сопротивление теплопередаче  ограждающей конструкции, имеющей неравномерность температур поверхностей вычисляют по формуле:

ограждающей конструкции, имеющей неравномерность температур поверхностей вычисляют по формуле:

(2.2)

(2.2)

где

| площадь испытываемой ограждающей конструкции, м  ; ;

|

| площадь характерной изотермической зоны, определяемой планиметрированием, м  ; ;

|

| сопротивление теплопередаче характерной зоны м  Вт, определяемое по формуле (2.3) или (2.4). Вт, определяемое по формуле (2.3) или (2.4).

|

Сопротивление теплопередаче характерной зоны определяют по формуле

(2.3)

(2.3)

где  и и

| сопротивления теплопередаче соответственно внутренней и наружной поверхностей характерной зоны, м  Вт; Вт;

|

| термическое сопротивление характерной зоны, м  Вт; Вт;

|

и и

| средние за расчетный период температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха на расстоянии 100 мм от поверхностей характерной зоны, °C; |

и и

| средние за расчетный период температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей характерной зоны, °C; |

| средняя за расчетный период фактическая плотность теплового потока, проходящего через характерную зону, Вт/м  , определяемая по формулам (2.5) или (2.6). , определяемая по формулам (2.5) или (2.6).

|

Допускается сопротивление теплопередаче характерных зон  , вычислять по формуле

, вычислять по формуле

(2.4)

(2.4)

где

и и

| коэффициенты соответственно конвективного и лучистого теплообмена внутренней поверхности характерной зоны, Вт/(м  . .

|

При обработке результатов натурных испытаний строят графики изменения во времени характерных температур и плотности тепловых потоков, по которым выбирают периоды с наиболее установившимся режимом с отклонением среднесуточной температуры наружного воздуха от среднего значения за этот период в пределах  1,5

1,5  и вычисляют средние значения сопротивления теплопередаче для каждого периода.

и вычисляют средние значения сопротивления теплопередаче для каждого периода.

Общая продолжительность этих расчетных периодов должна составлять не менее 1 сут для ограждающих конструкций с тепловой инерцией до 1,5 и не менее 3 сут для конструкций с большей тепловой инерцией.

Среднюю за период измерений фактическую плотность теплового потока определяют по формулам:

для сплошных ограждающих конструкций

(2.5)

(2.5)

для ограждающих конструкций с замкнутой воздушной прослойкой, прилегающей к внутреннему тонкому слою, на котором установлен преобразователь теплового потока.

(2.6)

(2.6)

где

| то же, что в формуле (2.1); |

| средняя за расчетный период измеренная плотность теплового потока, Вт/м  ; ;

|

| термическое сопротивление преобразователя теплового потока, определяемого по его паспортным данным, м  Вт; Вт;

|

| термическое сопротивление слоя, прикрепляющего преобразователь теплового потока, м  Вт; определяемое расчетом; Вт; определяемое расчетом;

|

| сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструкции, м  Вт, определяемое расчетным путем по средним значениям Вт, определяемое расчетным путем по средним значениям  и и  . Допускается в первом приближении принимать его равным нормируемым значениям 0,115 м . Допускается в первом приближении принимать его равным нормируемым значениям 0,115 м  Вт; Вт;

|

| термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции между внутренней поверхностью и воздушной прослойкой, м  Вт, определяемое расчетом; Вт, определяемое расчетом;

|

| температура поверхности преобразователя теплового потока, обращенная внутрь помещения,  , измеренная при испытаниях; , измеренная при испытаниях;

|

| термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м  Вт. Вт.

|

Для вентилируемой прослойки  определяют по формуле

определяют по формуле

(2.7)

(2.7)

где a=5,5+5,7u

– –

| скорость движения воздуха в прослойке, определяемая по опытным данным или расчетом, м/с; |

| коэффициент лучистого теплообмена, определяемый расчетным путем, Вт/(м  . .

|

Термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции определяют по формуле

(2.8)

(2.8)

где

| разность температур на границах слоя,  ; ;

|

| то же, что в формулах (2.5) и (2.6). |

С целью сопоставления фактических значений теплопроводности материалов, использованных в конструкции, с проектными значениями, теплопроводность материала слоя  определяют по формуле

определяют по формуле

(2.9)

(2.9)

где  толщина слоя, м.

толщина слоя, м.

Доверительный интервал определения значений сопротивления теплопередаче  вычисляют по формуле

вычисляют по формуле

(2.10)

(2.10)

где

| среднее сопротивление теплопередаче, определенное при испытаниях ограждающей конструкции по формуле (2.1), (2), м  Вт; Вт;

|

| суммарная абсолютная погрешность результата испытания, м  Вт. Вт.

|

Полученные в результате испытаний значения сопротивления теплопередаче  и

и  должны быть не менее значений, указанных в стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных значений.

должны быть не менее значений, указанных в стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных значений.

Коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции  , учитывающий влияние стыков, обрамляющих ребер и других теплопроводных включений, должен быть не ниже значений, указанных в стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных значений.

, учитывающий влияние стыков, обрамляющих ребер и других теплопроводных включений, должен быть не ниже значений, указанных в стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных значений.