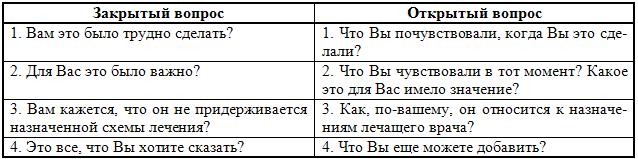

Примеры закрытых и открытых вопросов

3. Информационные вопросы. Эти вопросы относятся к вопросам открытого типа и их цель – активизировать информацию, способную заинтересовать и сгруппировать вокруг себя различные мнения. Следует учесть, что если вопрос рассчитан на «да» или «нет», он закрывает диалог и его нельзя считать информационным.

Например, вопрос типа «Какие меры вы приняли, чтобы улучшить состояние своего здоровья?» относится к информационным, а вопрос «Вы действительно думаете, что приняли все меры?» к таковым не относится.

4. Риторические вопросы. Эти вопросы не предполагают прямого ответа, так как их цель – вызвать новые вопросы и указать на нерешенные проблемы. Задавая риторический вопрос, говорящий надеется «включить» мышление собеседника и направить его в нужное русло.

Г.В. Бороздина в своей книге «Психология делового общения» приводит весьма удачный пример риторического вопроса, который задал выдающийся русский адвокат Ф.Н. Плевако: «Однажды он защищал нищую старуху, которая обвинялась в краже французской булочки. Она была дворянского происхождения и поэтому подлежала юрисдикции суда присяжных. Выступавший перед Плевако прокурор произнес часовую обвинительную речь, смысл которой сводился к тому, что хотя преступление, которое совершила старуха, и невелико, но осуждена она должна быть по всей строгости закона, так как закон есть закон и любое, даже незначительное, его нарушение подрывает его основы, основы самодержавия, и, в конечном счете, наносит непоправимый вред Российской Империи. Речь прокурора была эмоциональной и произвела большое впечатление на публику. Речь адвоката состояла из нескольких фраз, и основная смысловая нагрузка легла именно на риторический вопрос. Сказал он следующее: «Уважаемые господа присяжные! Не мне напоминать вам о том, сколько испытаний выпало на долю нашего государства, и в скольких из них Россия вышла победительницей. Устои Российской Империи не смогли подорвать ни татаро-монгольское нашествие, ни нашествия турок, шведов, французов. Как вы думаете, вынесет ли Российская Империя потерю одной французской булочки?» Подзащитная была оправдана».

5. Переломные вопросы. Они удерживают беседу в строго установленном направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда уже получено достаточно информации по одной проблеме и есть необходимость «переключиться» на другую. Опасность в этих ситуациях заключается в нарушении равновесия между партнерами по общению.

6. Вопросы для обдумывания. Они вынуждают собеседника размышлять, тщательно обдумывать и комментировать то, что было сказано. Цель этих вопросов – создать атмосферу взаимопонимания.

7. Зеркальные вопросы. Данные вопросы позволяют обеспечить непрерывность открытого диалога. Технически такой вопрос состоит в повторении с вопросительной интонацией части утверждения, только что произнесенной собеседником для того, чтобы заставить его увидеть свое утверждение как бы со стороны. Например:

— Я никогда не буду принимать этот препарат!

— Никогда?

— Сейчас у меня нет для этого средств!

— Нет средств?

Зеркальный вопрос позволяет, не противореча собеседнику и не опровергая его утверждений, создавать в беседе моменты, придающие диалогу новый смысл. Он дает значительно лучшие результаты, чем круговорот вопросов: «Почему?», которые обычно вызывают защитные реакции, отговорки, поиски причинности и могут привести к конфликту.

8. Эстафетные вопросы призваны динамизировать диалог. С их помощи стремятся опережать высказывания партнера, не перебивая, а помогая ему. Эстафетный вопрос требует способности слушать и схватывать налету реплики партнера и провоцировать его сказать еще больше, сказать по-другому и сверх того, что сказано.

Невербальная коммуникация

В системе межличностного общения очень важна невербальная коммуникация, которая связана с психическими состояниями человека и служит средством их выражения. В процессе общения невербальное поведение выступает объектом истолкования не само по себе, а как показатель скрытых для непосредственного наблюдения индивидуально-психологических и социально-психологических характеристик личности. На основе невербального поведения раскрывается внутренний мир личности, осуществляется формирование психического содержания общения и совместной деятельности. Невербальное общение спонтанно, бессознательно и невербальный язык показывает отношение к партнеру по общению, то, что человек думает и чувствует на самом деле, в отличие от вербальной коммуникации, представляющей чистую, фактическую информацию.

Невербальному сопровождению речи уделяется больше половины внимания. Исследования А. Мейерабиана показали, что в ежедневном акте коммуникации человека слова составляют 7%, звуки и интонации 38%, неречевое взаимодействие 55%.

Невербальное поведение личности полифункциональное:

• создает образ партнера по общению;

• выражает взаимоотношения партнеров по общению, формирует эти отношения;

• является индикатором актуальных психических состояний личности;

• дополняет речь, замещает речь, репрезентирует эмоциональные состояния партнеров по коммуникативному процессу;

• выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного;

• поддерживает оптимальный уровень психологической близости между собеседниками;

• выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений.

Реализуясь и проявляясь без участия сознания, невербальные средства обладают самостоятельностью и могут, как соответствовать поступающей вербальной информации, так и расходиться с ней и даже противоречить. В первом случае говорят о конгруэнтности, во втором, соответственно, о неконгруэнтности, под которой понимают несовпадение, расхождение поступающей вербальной и невербальной информации. При конгруэнтности речевые высказывания и невербальные проявления должны совпадать. Противоречие между жестами и смыслом высказываний является сигналом лжи. Например, человек, который говорит о том, что он очень рад видеть N и при этом принимает закрытую позу, касается руками рта или носа, неконгруэнтен, поскольку данные невербальные проявления свидетельствуют о том, что его радость, скорее всего, не искренна.

Исследования по невербальной коммуникации доказывают, что невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вербальные, и в случае, если сигналы неконгруэнтны, люди полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее словесной.

Существует различные классификации невербальных средств общения. У каждого человека существует свое собственное «жизненное пространство» – зона, которую он охраняет от вторжения окружающих. В процессе общения собеседники регулируют эту межличностную дистанцию. Размеры «жизненного пространства» определяются тремя факторами: особенностями личности субъекта, характеристиками его актуального психического состояния, а также плотностью населения в той местности, где он воспитывался. Люди, детство которых проходило в большом столичном городе с высокой плотностью населения, привыкают находиться в условиях скученности, в толпе, не чувствуя при этом особого дискомфорта. Их «жизненное пространство» меньше, чем у жителей маленьких провинциальных городов с низкой плотностью населения, которые привыкли располагаться на большом расстоянии друг от друга. Переезжая жить в столицу, житель маленького городка первое время испытывает острый дискомфорт, связанный с нарушением привычных для него границ. Исследования физиологов показали, что близкое присутствие рядом другого человека повышает уровень катехоламинов, и это субъективно отражается в сознании в виде беспредметной тревоги или психического напряжения. «Жизненное пространство», или то «психологическое поле», в котором человек чувствует себя комфортно, определяется также особенностями его личности и состояния. При выраженной интроверсии размеры «жизненного пространства» больше. Наибольшее «жизненное пространство» у самых выраженных интровертов – больных шизофренией , наименьшее – у больных в маниакальном состоянии), расторможенных, бесцеремонно нарушающих чужие «границы». Психическое состояние также влияет на межличностную дистанцию, человек с высоким жизненным тонусом, повышенным настроением сокращает дистанцию с другими людьми, а в состоянии уныния, печали или в астении межличностная дистанция увеличивается. При межличностном взаимодействии двух собеседников расстояние между ними определяется размерами «жизненного пространства» каждого из них. Для межличностной дистанции характерны две психологические закономерности. Первая указывает на связь психологической, эмоциональной и физической близости: чем более близкие, теплые, эмоциональные отношения между людьми, тем расстояние между ними меньше. Сокращение психологической дистанции, установление эмоциональной близости между партнерами по общению сопровождается сокращением физического расстояния между ними, то есть чем более холодные, формальные, официальные отношения между людьми, тем расстояние между ними больше. Вторая закономерность, определяющая межличностную дистанцию, подчеркивает различие в социальном статусе общающихся лиц: чем выше социальный статус собеседника, тем расстояние больше. Мы держимся дальше от людей, занимающих высокое положение в обществе, создавая для них большее «жизненное пространство».

Выделяют 4 межличностные дистанции.

1. От 0 до 45 см – «интимная» , встречается во взаимоотношениях близких людей: мужа и жены, матери и ребенка, близких друзей и родственников. Вторжение чужого человека в интимную зону (как это нередко бывает с близорукими людьми) вызывает раздражение и чувство протеста. Тот, чье «жизненное пространство» нарушено, отодвигается, увеличивая интимную зону. Присутствие в интимной зоне близкого нам лица не только возможно, но и желательно, особенно в ситуациях опасных или потенциально конфликтных. Во взаимоотношениях «врач-больной» пациент обычно в интимную зону не допускается. Отношения с больным – это отношения официальные, регламентированные социальными нормами и распределением ролей. Исключение может быть сделано лишь в тех случаях, когда возникает угроза жизни пациента: к ним относится общение с умирающим больным, с онкологическим больным при сообщении ему диагноза и прогноза заболевания, с депрессивным пациентом, имеющим суицидальные тенденции. Интимная дистанция может быть использована и в том случае, когда решается вопрос об операции, особенно, если существует вероятность летального исхода.

2. Дистанция от 45 см до 120 см называется «личной дистанцией». Она характеризует так называемое «партнерское общение», то есть общение людей равного социального статуса, связанных общей деятельностью. Личная дистанция может использоваться при проведении психотерапии.

3. Расстояние от 120 см до 400 см – социальная дистанция – это расстояние, на котором осуществляется официальное, формальное взаимодействие двух лиц. В специальных исследованиях было показано, что если пациенту дать возможность самому выбирать дистанцию общения во время первой встречи с врачом, то он расположится на расстоянии 200 см. Именно на этой дистанции больной чувствует себя комфортно во взаимоотношениях с врачом, с которым нет психологического контакта и доверительных профессиональных отношений. Впоследствии, по мере установления контакта, формирования и развития взаимоотношений, эта дистанция может сокращаться. Скорость, с которой она сокращается, свидетельствует об определенных психологических особенностях пациента, а также о профессиональном умении врача устанавливать психологиче-ский контакт и вызывать доверие больного. Пациенты, которые слишком быстро сокращают дистанцию, становясь назойливыми, бестактными, бесцеремонными, вторгаясь постоянно в «жизненное пространство» врача, часто отличаются инфантилизмом, повышенной зависимостью от окружающих, потребностью в эмоциональной поддержке. Обычно они имеют психологические трудности, сложные взаимоотношения и переживания, в которые стремятся вовлечь врача, чтобы переложить на него ответственность за решение своих жизненных проблем.

В профессиональном общении для врача важно осознание и поддержание границ своей компетентности, поэтому он не должен активно вторгаться в жизнь своих больных. Степень его участия определяется необходимостью оказания профессиональной помощи. При этом врач учитывает психологические особенности пациентов, их индивидуальные реакции на терапию, возможные страхи при осложнениях – все то, что связано с лечебно-диагностическим процессом, за который врач несет юридическую ответственность.

4. Расстояние от 4 м до 7,5 м называется «публичной дистанцией» и характеризует формальные взаимоотношения одновременно нескольких людей. Например, на таком расстоянии проводятся собрания, совещания. При этом мимические реакции сглаживаются, мелкие движения становятся менее заметны, повышается громкость голоса, слова подбираются и тщательно выговариваются.

Взаимное расположение собеседников. В ходе взаимодействия партнеры по общению могут различным образом располагаются по отношению друг к другу. Взаимное расположение – то, как собеседники стоят или сидят, – также помогает «прочитать» психологический подтекст их взаимоотношений. Выделяют несколько основных позиций.

1. Позиция «лицом к лицу», напротив друг друга. Эта позиция содержит в себе элемент конфронтации; она встречается при конфликтах, в ситуации обострения отношений. Например, при знакомстве с новым, неизвестным лицом, к нему разворачиваются всем телом, лицом к лицу встречая потенциальную опасность, которую несет в себе каждый незнакомый человек. В терапевтической ситуации эту позицию следует избегать.

2. Позиция «рядом», «бок о бок» – позиция сотрудничества, при отсутствии напряжения, враждебности между партнерами, которых связывает взаимное доверие. Эта позиция характеризует партнерское общение, предполагает наличие психологического контакта, отношения сотрудничества, связанного с достижением общих целей.

3. Общение «через стол» – практически всегда означает отношения власти; отношения «руководитель–подчиненный», с ролевым распределением, с выполнением нормативных запретов и предписаний, регламентирующих общение, его структуру и время взаимодействия. Подобные взаимоотношения практически исключают доверительность и затрудняют психологический контакт. Поэтому в кабинете, где врач ведет прием, стул для больного ставится не напротив, через стол, а сбоку от стола, что с самого начала создает более эффективные условия для взаимодействия.

При поддержании вербального контакта с больным следует учитывать следующую закономерность: когда врач в процессе разговора откидывается назад, сидя в кресле или на стуле, то у пациента может возникнуть представление о том, что собеседнику стало скучно, либо он не согласен, не верит тому, что говорит больной. Если же, напротив, врач слушает, чуть-чуть наклонившись в сторону пациента, склонив голову к правому плечу и изредка, в такт его словам, кивает головой – больной будет убежден в заинтересованности и соучастии врача в переживаниях, которые раскрывает ему пациент.

Поза. Важное значение в оценке состояния собеседника, партнера по взаимодействию имеет поза – то, как он стоит, сидит.

Существуют несколько классификаций поз, принятых в современной литературе. Позы делятся на естественные и неестественные.

^ Естественная поза – свободная, непринужденная – характеризует психологический комфорт, отсутствие напряжения и располагает к общению. Напротив, поза неестественная – необычная, странная, нелепая – к общению не располагает, она свидетельствует о напряжении, психологическом дискомфорте. Неестественные, вычурные, напряженные позы характерны для больных шизофренией, это обращает на себя внимание окружающих, которые их стараются избегать.

Позы бывают симметричные и асимметричные.

^ Симметричная поза нивелирует индивидуальные различия, так же, как униформа, делая людей несколько похожими друг на друга. Симметричная поза – элемент формального общения, она предполагает официальное, регламентированное взаимодействие. Ее предпочитают люди замкнутые, скрытные, сдержанные, с высоким контролем, отличающиеся осторожностью во взаимоотношениях, недоверчивостью, подозрительностью, не предполагающей близости и сотрудничества, и поэтому доверия не вызывают.

^Поза асимметричная, напротив, свидетельствует об индивидуальных особенностях, открытости для общения, готовности к сотрудничеству.

Позы бывают также закрытыми и открытыми.

^ Закрытая поза указывает на нежелание общаться, избегание взаимоотношений с окружающими. К отличительным особенностям закрытой позы относятся такие ее характеристики, как скрещенные на груди руки («поза Наполеона»), скрещенные ноги (нога на ногу); кисти рук в карманах, спрятанные за спину; корпус тела и голова, развернутые в сторону от партнера; взгляд, направленный в пол, в окно, в историю болезни – куда угодно, только не в глаза собеседнику. Закрытая поза не располагает к общению.

^Открытая поза свидетельствует о готовности к контактам, к межличностному взаимодействию. Открытая поза характеризуется противоположными отличительными признаками: корпус тела и голова повернуты в сторону собеседника, прямой взгляд в лицо и др. Врачу в ситуации его профессионального общения с больными лучше всего использовать естественные, асимметричные, открытые позы, располагающие к общению, не вызывающие напряжения или недоверия, создающие лучшие условия для взаимодействия. Особенно важным это бывает в самом начале общения, при установлении психологического контакта с пациентом.

Жесты . Жестом называется движение руки, в котором обычно участвуют также плечи и голова. Все разнообразные жесты условно делятся на две группы: коммуникативные и экспрессивные.

^ Коммуникативные жесты имеют определенное содержание, понятное окружающим. Они используются в речи вместе со словами, а иногда вместо слов, помогая общению. Мы пожимаем плечами в ответ на вопрос; «Как дела?», вопросительно поднимаем брови, не расслышав слов собеседника, согласно киваем головой вместо того, чтобы сказать «Да». Существуют жесты, принятые в определенных профессиональных группах, например, у спортсменов или у автомобилистов. Помимо жестов корпоративных, профессиональных, выделяются также жесты национальные и интернациональные. К национальным относятся жесты, принятые в какой-либо одной стране («о'кей» в американской культуре), к интернациональным – понятные в разных странах (прощальный взмах рукой, рукопожатие при встрече). Одни и те же жесты являются неоднозначными при употреблении в различных национальных культурах. Всем известны недоразумения, которые возникают иногда при общении русского и болгарина, если пускается в ход утвердительный или от-рицательный кивок головой, так как воспринимаемое русским движение головы сверху вниз интерпретируется как согласие, в то время как для болгарской «речи» это отрицание, и наоборот. Так, в нашей стране поднятый вверх большой палец символизирует наивысшую оценку, а в Греции означает «заткнись». «ОК»: во Франции – ноль, ничего, в Японии – деньги. «V» – победа или оскорбительный жест.

К экспрессивным относятся жесты, не имеющие определенного, понятного для всех содержания. Они выражают состояние человека, очень индивидуальны, рано формируются в онтогенезе и относительно неизменны в течение всей жизни. Яркость, выразительность экспрессивной жестикуляции определяется особенностями темперамента, актуальным состоянием, а также уровнем образования. Образованные люди с широким словарным запасом, точно зная значение используемых ими слов, не нуждаются в том, чтобы подкреплять их невербально. Лица с невысоким уровнем образования, ограниченным словарным запасом, испытывающие трудности при подборе слов с определенным значением, часто помогают себе в этом, сопровождая речь жестами. Активная, чрезмерно интенсивная жестикуляция у больных встречается преимущественно в состоянии тревоги, а также при маниакальном возбуждении и вызывает ответную реакцию беспокойства. Депрессивное состояние связано с преобладанием статичных однообразных поз, скупых жестов, с мимикой скорби и печали.

Мимика. Это координированные движения мышц лица, которые отражают эмоции, настроения, чувства. Наиболее информативной, передающей те или иные переживания в характерных мимических комплексах является мимика нижней части лица: линия рта, крылья носа, носогубная складка от крыльев носа к уголкам губ, подбородок. Самая информативная деталь в лице человека – линия рта. При хорошем самочувствии и высоком жизненном тонусе линия рта прямая. Опущенные вниз уголки губ – признак, характеризующий состояние печали, депрессии, либо усталости . Чрезмерная улыбчивость с постоянно приподнятыми уголками губ, как правило, означает повышенную зависимость от окружающих со стремлением снискать их одобрение и поддержку, в основе которой лежит неуверенность в себе . Еще одна выразительная деталь в нижней части лица – носогубная складка или, как ее ещё называют, «складка интенсивности», выраженность которой указывает на интенсивность переживаемых эмоций. О людях с выраженной носогубной складкой говорят: «страстный человек». В верхней части лица обращает на себя внимание лобная мышца, на лбу могут появиться горизонтальные, вертикальные и диагональные морщины. Горизонтальные линии выражают мимику удивления. Мимический комплекс эмоции удивления в целом, помимо горизонтальных морщин лба, включает в себя приподнятые брови, широко раскрытые глаза и полуоткрытый рот (лицо дебила или маленького ребенка). Вертикальные линии лба отражают обычно такие эмоции, как гнев, злость. Мимический комплекс эмоции гнева в целом включает в себя вертикальные морщинки лба, нахмуренные (насупленные) брови, прищуренные глаза с обозначенными в уголках глаз веером морщин, сжатая линия рта. Экман считает, что по преобладанию определенных комплексов в мимике лица можно определить принадлежность к «поведенческому типу А», предрасполагающему к заболеваниям сердечнососудистой системы (гипертонической болезни (I10), ишемической болезни сердца (I20-I25)). Тип «А», по его мнению, отличается постоянно нахмуренным лицом, напряжением лицевых мышц, сжатой линией рта, обилием гримас.

Средства общения

Главным средством общения является язык. “Язык — это система знаков, служащая средством человеческого общения”. Знаком является любой материальный объект (предмет, явление, событие). Общее содержание, которое вкладывается в знак, называется его значением. Усваивая значения знаков, способы их организации для передачи сообщения, люди учатся разговаривать на том или ином языке.

Все знаки подразделяются следующим образом:

§ интенциональные — специально производимые для передачи информации

§ неинтенциональные — непреднамеренно выдающие эту информацию.

В качестве неинтенциональных знаков могут выступать признаки эмоций (волнение выдают дрожащие руки), особенности произношения, акцент могут стать показателем места происхождения, социальной среды человека. Эти знаки говорят о самом человеке, поэтому важно научиться их замечать и верно расшифровывать.

Основными механизмами познания другого человека в процессе общения являются: идентификация, эмпатия и рефлексия.

Идентификация означает простой факт, что одним из способов понимания другого человека является уподобление себя ему. В ситуации взаимодействия люди часто пользуются таким приемом, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его место.

Эмпатия — это способность к постижению эмоционального состояния другого человека. Человек может отождествлять себя с партнером по общению, принимать. Процесс понимания друг друга осложняется явлением рефлексии. Это не просто знание или понимание партнера, а знание того, как партнер понимает меня, своеобразный процесс зеркальных отношений друг с другом.

Общение включает в себя и определенные способы воздействия партнеров друг на друга. К ним относятся: заражение, внушение, убеждение и подражание.

Заражение — это бессознательная подверженность определенным психическим состояниям. Оно проявляется через передачу определенного эмоционального состояния (например “боление” на стадионах во время спортивных состязаний)

Внушение — это целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека на другого. Внушение — это эмоционально-волевое воздействие. Внушение зависит от возраста, от утомленности. Решающим условием эффективного внушения являются авторитет внушающего.

Убеждение — аргументированное воздействие на сознание личности.

Подражание — при нем осуществляется воспроизведение черт поведения другого человека, т.е. речь идет об усвоении предложенных образцов поведения.