3. Техническая и военная отсталость России в сравнении с ведущими европейскими державами.

4. Отсутствие удобных путей сообщения, железных дорог осложняли снабжение армии и переброску резервов.

5. Бездарные действия высшего командования, воровство и злоупотребления на всех уровнях военного и гражданского управления, плохое санитарно-медицинское обеспечение.

Значение войны:

. Изменение расстановки международных сил.

. Ослабление международного авторитета России.

. Нарушение безопасности южных границ России.

. Ослабление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.

. Необходимость реформ

Карта «Крымская война 1853-1856»

7.Общественное движение второй четверти ХIХ в. Поражение восстания декабристов дало толчок к развитию нового этапа общественной мысли России. Она развивалась по нескольким направлениям. Одним из них было консервативное.

Консервативное направление было представлено министром народного просвещения С.С. Уваровым (сформулировал теорию « официальной народности» и предложил основать воспитание детей на трех истинно-русских охранительных началах - православии, самодержавии, народности), журналистами Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем (издавали газету « Северная пчела»), профессорами Московского университета М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым (критиковали Запад, превозносили российское самодержавие, оправдывали власть помещика над крестьянами).

Кружки и тайные общества. Студенчество и некоторая другая часть русского образованного общества критиковали официальную идеологию, призывали продолжить дело декабристов. Так, в Московском университете возник кружок братьев Критских, пытавшихся наклеить изображения декабристов на памятник Минину и Пожарскому в день коронации Николая I. Подверглись аресту и разным мерам наказания. Арестованы были и участники кружка Н.П. Сунгурова (выпускник Московского университета), пытавшиеся объявить о введении конституционного правления в России. Подверглись гонениям и студенты университета В.Г. Белинский (за сочинение пьесы антикрепостнического характера), А.И. Герцен и Н.П. Огарев (создали свой кружок).

Неудачные попытки революционных выступлений вынудили образованную общественность задуматься о закономерностях общественного развития. В связи с этим стали довольно популярными труды немецких философов Шеллинга и Гегеля. В 1831-1837 гг. работал кружок Н.В. Станкевича в Москве. Его взгляды разделяли К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, Т.Н. Грановский, М.Т. Катков, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский. Они развернули дискуссии по основным проблемам развития России. Масла в огонь добавил П. Я. Чаадаев (друг Пушкина и декабристов, в прошлом блестящий гусарский офицер, глубоко размышлявший над судьбами России после поражения декабристов), изложивший свои идеи в «Философическом письме», которое опубликовал в журнале «Телескоп». В частности, он критиковал Россию за отрыв от Европы и православное мировоззрение, утверждал, что замкнутость в религиозной сфере не позволяла российскому государству уделять должного внимания развитию культуры, образования, не решались социальные проблемы. Такая критика вызвала шок в российском обществе и навлекла на автора репрессии. По приказу царя Чаадаев был объявлен сумасшедшим и оказался под домашним арестом. Общество бурлило: были и сторонники автора и его противники. Сам же П.Я. Чаадаев вскоре пересмотрел свои пессимистические взгляды на русскую историю и заявил, что у России блестящее будущее, т.к. она молода, в отличие от дряхлеющего Запада, и перед ней стоят большие задачи.

Западники. На рубеже 1830-1840-х гг. сформировалось движение общественной мысли, которое принято называть «западники». К ним можно отнести историков Т.Н. Грановского и С.М. Соловьева, юристов К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина, литераторов В.П. Боткина, П.В. Анненкова, В.Г. Белинского, которые считали, что у России и Запада единый путь развития. Выступали за конституционную монархию, политические свободы (слова, совести), за отмену крепостного права, развитие предпринимательства. Призывали не забывать заветы Петра Великого. Были уверены в том, что преобразования должны быть организованы «сверху», тогда Россия сможет избежать многих ошибок, допущенных за рубежом.

Славянофилы высказывали противоположные взгляды. К их числу можно отнести философов и публицистов А.С. Хомякова, братьев И.В. и П.В. Киреевских, братьев К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина, князя В.А. Черкасского. Они считали, что Россия развивается по особому пути, отличному от европейского. Выступали за отмену крепостного права, критиковали деспотизм и бюрократизм. Власть царя не должна быть ограничена, т.к. этот акт свидетельствует о недоверии между властью и народом и может привести к революции. Но народ может выражать свое мнение - в печати, на Земских соборах. Горячо поддерживали православную веру, которая призывала, прежде всего, к духовному совершенствованию. Вместе с тем, славянофилы не отвергали возможности научных и технических заимствований у запада, но считали, что эти заимствования не должны приводить к ломке устоявшихся российских традиций.

Несмотря на явные противоречия в их программах, славянофилы и западники любили Россию и желали ей великого будущего. Они не принимали такие явления как бюрократизм, деспотизм, крепостничество. Оба эти течения относятся к разновидностям либерального движения.

Революционно-социалистическое течение. Выделилось как самостоятельное с 1840-х гг. В основу движения легли идеи социализма, зародившиеся на Западе (теоретики А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Сторонники критиковали капитализм, порождением которого стала эксплуатация человека человеком и разделение общества на классы. Значит, надо было отменить частную собственность, что можно сделать как мирным путем, так и в ходе революции. Ярым проводником этих идей стал В.Г. Белинский, выступавший против крепостнических порядков, уничтожение самодержавия революционным путем. Он написал письмо к Н. В. Гоголю в 1847 г., в котором критиковал книгу писателя «Выбранные места из переписки с друзьями» (Н.В. Гоголь призывал к терпению, духовному самосовершенствованию), требовал радикальных перемен, которые привели бы к прозрению русский народ. Правительство запретило издание письма, но оно распространялось в рукописных текстах. Активно обсуждали письмо и в кружке В.М. Буташевича – Петрашевского (кружок возник в 1845 г. в Петербурге и состоял из литераторов, студентов, журналистов, гимназистов, мелких чиновников, в заседаниях участвовали и Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин), участники выступали за республиканское устройство, полное освобождение крестьян без выкупа. В 1849 г. был разгромлен. 21 участник приговорен к смертной казне, замененной затем каторгой, около 100 человек подвергли другим наказаниям.

На Украине было создано Кирилло-Мефодиевское общество, в котором принимал участие и великий украинский поэт Т. Г. Шевченко. Предлагали установить всеславянскую республиканскую федерацию. Был разгромлен в 1847 г.

Постепенно в России среди прогрессивной общественности стало формироваться свое течение, опирающееся на своеобразие и традиции России. У истоков этой теории стоял А.И. Герцен и его соратник Н.П. Огарев. Они покинули Россию и там развернули борьбу против самодержавия. Считали, что социализм победит не на Западе , а в отстающей крепостнической России, минуя капитализм. Зародышем будущего социалистического государства станет община, в которой нет частной собственности на землю, проводятся периодические переделы земли, выборы общинной власти. Такая теория А.И. Герцена получила название крестьянского социализма. С целью пропаганды своих идей он в Лондоне создал «Вольную русскую типографию», в которой издавал запрещенную в России литературу.

В целом, в условиях жесткого реакционного режима в 30-40-е годы формируются основные направления в развитии общественного движения в России: консервативное, либеральное (западники и славянофилы) и революционно-социалистическое. Их представители пытались ответить на вопросы о будущем России, о ее связи с Европой, о необходимости революционных преобразований.

Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Польши к Российской империи после победы над Наполеоном вызвало усиление революционного движения, которое возглавило польское дворянство. Его целью было восстановление польской государственности. Многочисленные нарушения польской Конституции 1815 г., произвол русской администрации, полицейские репрессии создали в Польше взрывоопасную ситуацию. Офицеры, студенты, интеллигенция напали на резиденцию великого князя Константина в Варшаве. Началось создание национальной гвардии. В Польшу вступила 120-тысячная русская армия . В ряде сражений обе армии понесли значительные потери. Только 27 августа (8 сентября) 1831 г. русская армия вступила в Варшаву. Конституция 1815 г. была отменена. Польша стала неотъемлемой частью России.

8. Культура первой половины ХIХ в.

Данный период принято называть "золотым веком" русской культуры. Изменения, произошедшие в стране после экономических и социальных реформ, не поставили Россию в ряд высокоразвитых государств, но ее культурные достижения порой даже опережали европейские страны. Это было связано с возросшей потребностью страны в образованных людях, сопровождалось ростом национального самосознания русского народа. Однако политика, во многом консервативная, Александра I и Николая I, крепостное право ограничивали возможности разных слоев русского народа пользоваться культурными достижениями.

Образование и наука. В начале ХIХ в. количество грамотных людей, особенного среди низших слоев населения, было крайне незначительным. Не случайно, Александром I была перестроена система народного образования: Европейская часть страны разделена на шесть учебных округов с четырьмя разрядами учебных заведений: церковно-приходские школы (один год обучения), уездные училища для горожан, купцов и мещан (три года обучения), гимназии в губернских городах(семь классов) и университеты для дворян и чиновников. Открывались специальные учебные заведения для дворянства (например, кадетские корпуса). Содержание училищ возлагалось на городские органы управления, помещиков и государственных крестьян. Предполагалось установить преемственность в системе получения образования. Но в 1804 г. последовал запрет принимать детей крепостных в гимназии.

В 1802 г. был восстановлен Дерптский университет. В 1804г. появились новые университеты - в Казани, Харькове и Вильно. В апреле был открыт Педагогический институт в Петербурге (в 1819 г. преобразован в университет). Университетский устав (1804) предоставил автономию российским университетам, они стали центрами подготовки педагогических кадров и методической работы в учебном округе, однако Устав 1835 г. лишил университеты автономии, привел к повышению платы за обучение, что сократило возможности малоимущих слоев населения к получению высшего образования.

В 1811 г. в Царском Селе по инициативе М.М. Сперанского был открыт лицей - привилегированное закрытое учебное заведение для дворян. Среди его первых выпускников были А.С. Пушкин, И.И. Пущин, А.А. Дельвиг, А.М. Горчаков, В.К. Кюхельбеккер и др. Лицеи появились в Ярославле, Нежине, Одессе.

Основаны специальные высшие учебные заведения: Технологический институт в Петербурге, Горный и Межевой институты в Москве, Медико-хирургическая академия.

Также широко практиковалось домашнее образование. Упор делался на изучение иностранных языков, словесности, музыки и пр. Положено начало женскому образованию. По образцу Смольного института благородных девиц открыты несколько средних учебных заведений для дворянок. В течение 7-8 лет шло обучение (изучали арифметику, словесность, историю, иностранные языки, музыку, танцы, домоводство). Образование в столицах также могли получать в специальных школах дочери обер-офицеров, а в некоторых школах дочери гвардейских солдат и матросов-черноморцев.

В период аракчеевщины реакция обрушилась и на сферу образования. В 1817г. Александр I дал указание положить в основу образования религиозные принципы. Увольнялись неблагонадежные профессора, для студентов устанавливалась казарменная дисциплина. В 1821 г. был "очищен" Петербургский университет. Однако процесс демократизации проник и в сферу образования. Выходцы из недворянских слоев стремились попасть в университеты, занимались самообразованием и пополняли ряды интеллигенции (среди них поэт А. Кольцов, А.В. Никитенко, бывший крепостной, ставший литературным критиком и академиком Петербургской академии наук).

Распространению просвещения способствовала издательская деятельность. В 1813 г. в России было 55 казенных, появились частные типографии. Росло число периодических изданий, в том числе журналов. Первым из них был "Вестник Европы" , основанный Н.М. Карамзиным, с 1812г. в Петербурге стал издаваться исторический и политический журнал "Сын Отечества". Очень популярными были журналы "Современник" и "Отечественные записки (в них сотрудничали В.Г. Белинский, А.И. Герцен).

В 1814 г. была открыта первая Публичная библиотека в Петербурге, а затем появились библиотеки и в других городах.

Открывались музеи в разных городах: в Барнауле, Оренбурге, Феодосии, Одессе, Румянцевский музей в Петербурге (1831 г., представлены книги, рукописи, монеты, после смерти графа переданы государству и на их основе создана в 1861 г. Румянцевская библиотека в Москве).

Огромная заслуга в реформировании русского литературного языка принадлежит Николаю Михайловичу Карамзину(1766-1826). Известный писатель, публицист и историк, он стремился создать единый литературный язык, чтобы писать как говорят, и говорить, как пишут (многие дворяне не умели писать по-русски и не читали книги на родном языке). Публицист Н.И. Греч написал "Практическую русскую грамматику".

Наука. Для ХIХ в. характерно выделение самостоятельных научных дисциплин (естественных и гуманитарных), внедрение некоторых научных открытий в практическую жизнь. Ученые пытались проникнуть в глубь основных законов природы. Большой вклад в геометрию внес Н.И. Лобачевский (создал теорию "неевклидовой геометрии", в области медицины хирург Н.И. Пирогов впервые сделал операции под эфирным наркозом, а профессор А.М. Филомафитский стал использовать микроскоп для исследования элементов крови и совместно с Н.И. Пироговым наркоз стал вводить внутривенно. Физик Б.С. Якоби в 1834 г. сконструировал первый пригодный электромотор. П.Л. Шиллинг создал первый записывающий электромагнитный телеграф. На Урале отец и сын Е.А. и М.Е. Черепановы построили паровой двигатель и первую железную дорогу на паровой тяге. В текстильной промышленности стал широко использоваться анилин (употреблялся для закрепления красок в текстильной промышленности, технология разработана химиком Н.Н. Зининым).

В 1839 г. построена Пулковская астрономическая обсерватория, оснащенная современной аппаратурой (возглавил В.Я. Струве).

Активно исследовались территории, прилегающие к российским границам, и более отдаленные районы земли. Так, мореплаватели И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский совершили первое русское кругосветное путешествие (1803-1806, от Кронштадта до Камчатки и Аляски, исследовали острова Тихого океана, побережье Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка), а Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев в 1819г. открыли Антарктиду. Г.И. Невельский открыл устье Амура, пролив между Сахалином и материком и доказал, что Сахалин – остров, а не полуостров.

Успешно развивалась биологическая наука, велись исследования флоры и фауны, чему немало способствовало открытие Никитского ботанического сада в Крыму (1812), Ботанического музея и Ботанического сада в Москве (1824).

Значительными были достижения гуманитарных наук и, в частности, исторической науки. При Московском университете было создано Общество истории и древностей российских, активно проходили поиски памятников древнерусской письменности, организовывались археологические экспедиции. В 1800 г. было опубликовано "Слово о полку Игореве» (обнаружил и опубликовал граф А.И. Мусин-Пушкин), литературный памятник Древней Руси.

Н.М. Карамзин написал «Историю государства Российского» в 12 томах. В его трактовке личность монарха определяла собой исторический процесс. Своим примером он подвиг многих писателей к освещению событий отечественной истории (А.С. Пушкин - трагедия "Борис Годунов" и др.). В 50-70-е годы активно развернулась деятельность С.М. Соловьева. Он создал 29-томную "Историю России с древнейших времен" и др. работы. На лекции виднейшего историка Т.Н. Грановского стекалась вся Москва (он был специалистом по европейскому Средневековью).

На духовную жизнь России в 30-40-е годы большое влияние оказывала немецкая классическая философия и, в частности, диалектика Гегеля (признавал неизбежной смену одних форм организации общества другими).

Литература и искусство. В первой половине ХIХ в. особого расцвета достигла литература, в ней были заложены принципы народности, гражданственности, сформировались гуманистические идеалы, патриотизм, что во многом и определило этот период как "золотой век" русской культуры.

Классицизм уступает место сентиментализму (характерен интерес к внутренним переживаниям человека). Представитель Н.М. Карамзин (повесть "Бедная Лиза"). Затем, после победы в Отечественной войне, появляется романтизм (уход от реальности, стремление к возвышенному). Представители: поэт В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, ранние А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов.

Романтизм сменяется реализмом. А.С. Грибоедов « Горе от ума» (комедия была запрещена цензурой и распространялась только в списках), роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов (написал стихотворение "Смерть поэта", роман "Герой нашего времени"), Н.В. Гоголь ("Ревизор", "Мертвые души"), Н.А. Некрасов ("Родина"), И.С. Тургенев("Записки охотника"), И.А. Гончаров ("Обыкновенная история") и др. В этих произведениях правдиво отображалась действительность, в том числе и отрицательные стороны жизни, уделялось внимание простому человеку.

В 1809 г. появился первый сборник басен И.А. Крылова.

Зарождалось в России и такое явление как литературная критика. Талантливые писатели и поэты группировались вокруг журналов "Современник" и "Отечественные записки". На страницах этих журналов отражались разные общественно-политические взгляды. Однако жесткий ("чугунный") цензурный устав позволял цензорам править тексты по своему усмотрению и применять к авторам суровые меры (А.И. Герцен и Н.П. Огарев сосланы, Т.Г. Шевченко отдан в солдаты).

Театр. Все более заметную роль в общественной жизни играл театр. Очень популярны были пьесы И.А. Крылова, высмеивавшие нравы дворянского общества.

На столичной театральной сцене выступали П.С. Мочалов, М.С. Щепкин (создал образы Фамусова в «Горе от ума» и Городничего в «Ревизоре»), Е.С. Семенова. В 1824 г. открылся Малый театр, в 1825г. - Большой театр оперы и балета, в 1832 г. открыт Александринский театр в Петербурге.

Развивалась музыкальная культура. Важное место в ней принадлежало романсам А.А. Алябьева, М.И. Глинки (оперы "Жизнь за царя", "Руслан и Людмила") и других композиторов.

Различные направления преобладали и в живописи.

В классицизме преобладает религиозная и мифологическая тематика (картина К.П. Брюллова «Последний день Помпеи»), романтизм нашел отражение в портретной живописи О.А. Кипренского (портреты Жуковского и Пушкина), В.А. Тропинина (портрет Пушкина, «Кружевница», «Гитарист»). Распространяется бытовой сюжет – А.Г. Венецианов («На пашне», «На жатве»). Реализмом отличаются картины П.А. Федотова «Свежий кавалер», « Сватовство майора». Особое место занимает картина А.А. Иванова « Явление Христа народу».

Архитектура и скульптура. В начале ХIХ в. расцвет получил русский ампир (от французского слова «империя»). П.А. Мартос создал монументальную скульптуру – памятник Минину и Пожарскому, воздвигнутый в Москве. В Петербурге создаются величественные официальные здания, призванные символизировать несокрушимость Российской империи. Так, архитектор К.И. Росси построил здание Генерального штаба (ансамбль Дворцовой площади), здания Сената и Синода, Александринского театра, Михайловского дворца, таланту А.А. Монферрана принадлежит Александровская колонна, Исаакиевский собор, А.Н. Воронихин возвел здание Казанского собора, А.Д. Захаров – Адмиралтейство. В Москве О.И. Бове работал (здание Манежа, ансамбль Театральной площади), Д.И. Жилярди – здание Московского университета. И.А. Клодт на Аничковом мосту в Петербурге установил свои знаменитые группы "Укротителей коней". Здесь господствует русский ампир.

В связи с началом промышленного переворота в России в 30-40-е годы изменилось и назначение архитектуры: понадобились банки, доходные дома, здания вокзалов и пр. Русско-византийский (неовизантийский) стиль наиболее ярко проявился в творчестве архитектора К.А. Тона, создавшего Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя, здания вокзалов Николаевской железной дороги в Москве и Петербурге.

Традиции русской культуры первой половины ХIХ в. были продолжены во второй половине столетия.

Термины и понятия: неовизантийский стиль; "чугунный" устав; "западники" и "славянофилы"; декабристы; мюридизм; месячина

Даты. 1801-1825-царствование Александра I Павловича,1803- Указ «О вольных хлебопашцах», 1804-1813-русско-иранская война, 1805, ноябрь-сражение при Аустерлице, 1806-1812- русско-турецкая война, 1807- Тильзитский мир, 1808-1809 - русско-шведская война, присоединение Финляндии к России; 1812,12 июня-21 декабря - Отечественная война, 1813- «битва народов» при Лейпциге, 1814- Венский конгресс, 1825 (14 декабря)- восстание декабристов, 1825-1855-царствование Николая I; 1826-1828- война России с Персией; 1828-1829 - русско-турецкая война; 1851 - открытие Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой; 1853-1856-Крымская война.

Проблемные задания

1. Сперанский М.М. считал, что изменение формы правления в России должно быть увязано с ликвидацией крепостничества. Но разве можно было осуществить это в начале ХIХ в.? Ведь сам Сперанский писал, что крепостничество "...связано со всеми почти частями политического устройства и с воинской системою, и где сия воинская система необходима по пространству границ и по политическому положению"... Так как же это можно было осуществить?

2. При Александре I служили А.А. Аракчеев, М.М. Сперанский, Н.Н. Новосильцев? Какие реформы они предлагали провести и было ли что-то общее в их реформистских начинаниях?

3. Была ли в России буржуазия, если даже Н.Г. Чернышевский отрицал в России наличие капитализма? Если да, то из каких слоев населения формировалась российская буржуазия?

4. Было ли сходство во взглядах "западников" и "славянофилов"? Если да, то в чем оно проявилось?

5. Наполеон провел в Москве 38 дней. За это время М.И. Кутузов поставил под ружье 60 000 новобранцев, раздобыл 30 000 лошадей. С этих пор примерное равновесие в силах Наполеона и Кутузова нарушилось, и восстановить французам его не удалось. Почему Наполеон медлил с уходом из Москвы?

6. После победы над Наполеоном союзники России забирали у Франции порты, корабли, территории. Александр I не брал ничего. Почему? Ведь это был царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь губерний разорены дотла, чья и без того слабая экономика подорвана, чей народ истекал кровью после небывалой в истории войны?

7. Подготовительную работу по организации судебного процесса над декабристами Николай I начал уже в январе 1826 г., когда в разгаре было еще следствие по их делу. К этому времени в распоряжении императора были показания декабристов о причастности М.М. Сперанского к их заговору. И тем не менее, Сперанский привлекается государем в ближайшие свои сотрудники по разработке процедуры суда над восставшими. Почему?

Справочные материалы

Основные события истории зарубежных стран

1810-1826 - войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке

1814-1815 - Венский конгресс

1848-1849 - революции в странах Западной Европы

1861-1865 - Гражданская война в США

1862-1890 - деятельность О. Бисмарка во главе Пруссии и Германии

1864 - создание Международного товарищества рабочих (I Интернационал)

1866 - Австро-прусская война

1867 - преобразование Австрийской империи в двуединую монархию Австро-Венгрию

1870 - объединение Италии

1870-1871- Франко-прусская война

1870, 2-4 сентября - падение Второй империи и создание Третьей республики во Франции

1871 - образование Германской империи

Глава ХIII. Россия во второй пол. ХIХ в.

1. Александр II. Реформы.

Правление императора Александра II (1855-1881) стало периодом радикальных преобразований российского общества. Поражение в Крымской войне ставило Россию перед необходимостью и неизбежностью реформирования государственного строя. Но в силу особенностей исторического развития и общественного устройства России радикальные преобразования могли осуществляться лишь при содействии самодержца.

Александр II получил хорошее образование (знал и любил историю, владел четырьмя языками) и воспитание. Его учителями были В.А. Жуковский, М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин. Воспитатели отмечали в нем доброжелательность, общительность, неплохие способности к наукам, но вместе с тем - склонность отступать перед трудностями. Александр II стал императором в 36 лет, вполне сложившимся человеком, имея опыт государственной деятельности. Только через год он пришел к мысли о том, что крепостное право лучше отменить сверху, чем дождаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу.

Александр произвел кардинальные изменения в правительстве, исключив из него сановников николаевского царствования, отменил некоторые репрессивные меры, оставшиеся в наследство от николаевской эпохи (снято ограничение на количество студентов в университетах, разрешен свободный выезд за границу, амнистированы осужденные декабристы и петрашевцы, что позволило гораздо свободнее обсуждать многие общественно-политические проблемы). Помощником Александру стал его брат Константин Николаевич (высокообразованный человек, либерал по убеждениям), возглавивший Морское Министерство (сделал его прогрессивным ведомством, в котором поощрялась гласность, инициатива, изучение европейских языков, критика административных порядков).

Отмена крепостного права стала центральным событием царствования Александра II Освободителя ибо главным для России был крестьянский вопрос (в России было 22 млн. крепостных, 110 тыс. помещиков, 22 млн. государственных и 2 млн удельных крестьян). Труд крепостных был непроизводительным. Помещики, в погоне за прибылью, ужесточали эксплуатацию, что озлобляло крестьян и могло привести к революции (многие историки утверждают, что только отсутствие лидера в виде пролетариата не привело к трагическим событиям раньше), к тому же Россия уже не могла соперничать с развитыми странами на международной арене (слабые темпы развития промышленности из-за отсутствия свободной рабочей силы). Итак, именно государство в лице самодержца возглавило процесс проведения крестьянской реформы. Его начинания были поддержаны теми молодыми государственными чиновниками, которые рассматривали государственную власть как силу, стоящую над классами, и обязанную воплощать общенациональные интересы (П.Д. Киселев и его племянники, братья Дмитрий и Николай Милютины, А.В. Головнин – будущий министр народного просвещения, М.Х. Рейтерн – будущий министр финансов).

Итак, в 1857г. был учрежден Секретный комитет для подготовки реформы. Александр ожидал инициативы в этом вопросе от помещиков, но те медлили. Тогда главой комитета был назначен великий князь Константин, которому удалось сломить сопротивление помещиков. Дворяне литовских губерний ходатайствовали о безземельном освобождении крестьян, чем и воспользовался царь. Он опубликовал рескрипт, предписавший литовским дворянам создавать губернские комитеты для выработки проектов крестьянской реформы. Таким образом, дворяне и других областей обязаны были создавать подобные комитеты. Теперь Секретный комитет перестал быть таковым и был переименован в Главный.

В обществе началось обсуждение условий освобождения крестьян.

Дворяне Нечерноземья предлагали освободить крестьян с землей за выкуп, так как земля здесь большой ценности не имела. Дворяне Черноземья были против и соглашались на освобождение крестьян без земли или с маленьким наделом.

Царь склонен был освободить крестьян с землей. Эту идею поддерживал Н.А. Милютин, ставший главным в правительстве по крестьянскому вопросу и великий князь Константин Николаевич. Так, к 1858 г. и сформировалась правительственная программа крестьянской реформы.

В 1859г. были созданы Редакционные комиссии для обработки проектов и издании законов. Помещики имели право вносить свои предложения по изменению проектов будущих законов, но в реальности все эти попытки царь авторитарными мерами пресекал. И все же некоторые уступки в пользу помещиков власть допустила: увеличены платежи, взимаемые с крестьян, уменьшены размеры крестьянских наделов.

Так, 19 февраля 1861г. Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и « Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В них значилось следующее:

1. Крестьяне получили личную свободу и большинство общегражданских прав (заключать сделки, открывать торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия). Однако полноправным сословием крестьян назвать было нельзя, т.к. они по-прежнему несли рекрутскую повинность, платили подушную подать, подвергались телесным наказаниям, были прикреплены к конкретному месту жительства.

2. Учреждалось крестьянское самоуправление, которому передавался сбор податей и ряд судебных полномочий. Сохранялась община и общинное землевладение. Осуществлялись регулярные переделы земли между крестьянами, круговая порука в отбывании повинностей.

3. Мировые посредники фактически поставили под контроль крестьянское самоуправление, т.к. обладали широкими судебными и административными правами. Вместе с тем, бывшие крепостные входили в земства, суд присяжных, вовлекаясь, таким образом, в общественную жизнь. Предполагалось, что община и ее власть над крестьянами будут сохраняться только на первых порах, чтобы оградить крестьян от произвола помещиков.

4. Крестьянам предоставлялись наделы полевой земли, которые были в среднем на 20% меньше тех участков, которыми крестьяне пользовались при крепостном праве (размеры наделов устанавливались по соглашению между помещиком и крестьянином, но в рамках размеров, определенных государством). Условия выкупа определялись в уставных грамотах, за их составлением наблюдали мировые посредники из местных дворян. Крестьяне не имели права отказаться от своих наделов в течение девяти лет, а иногда и дольше. Помещики забирали себе наилучшие земли, отрезали от их участков по 20% земли («отрезки»). За землю крестьяне платили помещикам выкуп. До перехода на выкуп крестьяне считались «временнообязанными» и продолжали работать на помещика. 80% выкупной суммы помещикам выплачивало государство, а крестьяне погашали долг в течение 49 лет государству с процентами (6% годовых). Выплату долга прекратила лишь революция 1905 - 1907 гг. К этому времени крестьяне выплатили государству сумму, вдвое превышающую первоначальный выкуп. Освобождение крестьян, принадлежавших помещикам, повлекло за собой освобождение (в 1858 по 1863гг.) удельных (принадлежащих императорской фамилии), а в 1866г. и государственных крестьян.

Реформа сохранила ряд пережитков, требовала в будущем дальнейшего развития и, вместе с тем, способствовала развитию капитализма в деревне. Она была проведена мирным путем, что повысило авторитет царя внутри страны и за ее пределами. Крестьяне были благодарны царю-батюшке, что позволило почти до конца века избежать крупных волнений. Вместе с тем, она нуждалась в дальнейшей доработке: в первую очередь, требовал решения вопрос о малоземелье крестьян, об ослаблении власти общины над крестьянским населением.

Миллионы крестьян получили свободу и влились в общественную жизнь. Данный факт потребовал внесения изменений во все сферы жизни общества: структуру управления, суд, систему комплектования армии и пр.

Земская реформа (1864г.) стала одной из важнейших. Было введено местное самоуправление-земство (разработал проект Н.А. Милютин). Представители всех сословий один раз в три года избирали уездные земские собрания, председателями которых были предводители дворянства. Собрания формировали земские управы. Ведали земства хозяйственными вопросами, школами, медициной, благотворительностью. Земства не подчинялись местной власти, но в реальности губернатор наблюдал за законностью земских решений. Главной проблемой земств, помимо ограниченности компетенции, было скудное финансирование, осуществляемое за счет местных налогов, при реализации принятых решений приходилось обращаться к губернатору, который не всегда шел навстречу. В волостях отсутствовали органы местного самоуправления, что мешало решать проблемы крестьян, неравная система выборов, искусственно создающая перевес в земствах дворян, а также отсутствие высшего органа самоуправления, что позволило бы сделать важный шаг к парламентской монархии. И, вместе с тем, работа в земствах способствовала формированию гражданского сознания, развитию российской интеллигенции.

Продолжением реформы земского самоуправления стала Городская реформа(1870г.). Проведена подобно земской реформе. Городские избиратели избирали городскую думу (распорядительный орган) один раз в четыре года, которая формировала управу(исполнительный орган). Во главе думы и управы стоял городской голова. Выборы в думу производились по трем избирательным собраниям на основе имущественного ценза.

В компетенцию городского управления входило благоустройство, попечение о развитии торговли, устройство больниц, школ, противопожарные меры и городское налогообложение. Городские думы находились под контролем правительственных чиновников. Губернатор или министр внутренних дел могли приостанавливать решения городской думы.

Судебная реформа (1864г.). Вовлечение миллионов крестьян в общественно-правовые отношения требовало изменения и судебной системы. Суд стал всесословным, а судебный процесс - устным, публичным, состязательным (прокурор, адвокат). Решение о виновности подсудимого выносили присяжные заседатели – представители общества (по стране, кроме столиц, около 60 % присяжных составляли крестьяне, около 20 % - мещане).. Вводилась несменяемость судей, их независимость от администрации (ранее дела рассматривались в отсутствие обвиняемого, нередко их истязали, процветало взяточничество).

Страна была разделена на 108 судебных округов, вводились два вида судов: мировые и общие. Мировые суды в лице мирового судьи разбирали уголовные и гражданские дела, ущерб по которым не превышал 500 руб.

Общий суд состоял из трех инстанций: окружной суд, судебная палата, Сенат. Окружные суды рассматривали серьезные гражданские иски и уголовные дела. Судебные палаты рассматривали апелляции и являлись судом первой инстанции для политических и государственных дел. Сенат был высшей судебной инстанцией и мог отменять решения судов, поданные на кассацию.

Расследование осуществляли следователи.

В 1863 г. был принят закон, отменивший телесные наказания шпицрутенами, плетьми, кнутами и клеймами по приговорам судов гражданских и военных. От телесных наказаний освобождались женщины. Но сохранялись розги для крестьян, каторжных и штрафных солдат. Недостатком судебной реформы можно считать сохранение сословного суда (по мелким преступлениям) для крестьянства и духовенства.

Реформа образования. Проведенные преобразования увеличили потребность в образованных кадрах, что дало толчок к развитию образования. Большую роль в проведении реформы сыграл министр народного просвещения А.В. Головнин. В 1863г. утвержден университетский устав, возвращавший университетам автономию (университеты могли сами решать все научные, учебные и административно-хозяйственные вопросы, а попечитель учебного округа наблюдал за их работой), но студенты корпоративных прав не получили, что вело к периодическим студенческим волнениям.

В 1864г. вводилось новое положение о начальных народных училищах, согласно которому, образованием народа совместно должны были заниматься государство, церковь и общество. Гимназический устав (1864 г.) провозглашал доступность среднего образования для всех сословий и вероисповеданий. Гимназии делились на классические (в них глубже изучались гуманитарные предметы) и реальные (глубже изучались естественные и точные науки). Создавались высшие и средние учебные заведения для женщин.

Одновременно с реформой образования облегчался доступ населения к информации. В 1865г. для столичных изданий отменялась предварительная цензура, сохранялась для провинциальной печати и духовная цензура.

Военная реформа. Инициатором проведения реформы стал военный министр Д.А. Милютин (брат Н.А. Милютина). Страна была разделена на пятнадцать военных округов, что улучшило управление войсками. Военные суды и учебные заведения сближались по устройству с соответствующими гражданскими учреждениями. С 1874г. вводилась всеобщая воинская повинность для мужчин с 20 лет. Льготы предоставлялись людям с образованием (после начальной школы служили 4 года, гимназии-1,5 года, выпускники вузов- 6 месяцев). Солдаты служили 6 лет на действительной службе и 9 лет числились в запасе, матросы 7 лет и 3 года в запасе. Численность армии снизилась при сохранении военного потенциала. В армии появились новые уставы, уделявшие главное внимание боевой и физической подготовке солдат. В ходе реформы военно-учебных заведений были созданы военные гимназии и юнкерские училища с двухгодичным сроком обучения. В них принимались лица всех сословий.

В 1857 г. была ликвидирована система военных поселений. Срок службы низших чинов сократился с 25 до 10 лет.

Проведенные реформы имели большое значение. Был сделан шаг на пути формирования правового государства и гражданского общества (общества самостоятельного, живущего независимой от государства жизнью). Так, в результате земской реформы в деревнях появились врачи, агрономы, ветеринары, открывались начальные школы. Свобода преподавания дала толчок научного поиска и развитию науки. Вместе с Однако царь и правительство остановились на полпути, что привело к незавершенности реформ и вызвало недовольство в обществе. Новый министр внутренних дел П.А. Валуев (после увольнения Н.А. Милютина) считал, что дворянство должно получить преимущество в России и стал отступать от заложенных принципов. Царем был отклонен проект учреждения общероссийского совещательного представительства, предложенный великим князем Константином Николаевичем. Начались студенческие волнения. В 1863 г. в Польше разразилось восстание, подавленное силой. И вскоре последовал выстрел революционера Д. Каракозова. Покушение на царя в 1866г. стало началом перехода к реакции. Все либеральные реформы подверглись искажениям (расширилась власть администрации над прессой, ужесточен надзор администрации за начальными училищами, за студенчеством, в гимназиях вводилось преподавание мертвых языков (латинского и древнегреческого) в ущерб естественным наукам, русской истории и литературе. Новый шеф жандармов П.А. Шувалов запугивал царя революцией.

Общество бродило. Наиболее реакционная его часть перешла к террору. В 1880г. прогремел взрыв в Зимнем дворце (император чуть не погиб), после чего на роль диктатора был назначен генерал М.Т. Лорис - Меликов. Он оказался гибким политиком и смог, с одной стороны, ужесточить преследование террористов, а с другой, пошел на уступки умеренным слоям общества. Предполагалось созвать представительный орган (наподобие Редакционных комиссий с участием депутатов от земств и городов) и обсудить дополнения к крестьянской реформе, положения о земствах и городах. Значительная часть общества встретила его действия с одобрением, а его программу одобрил царь 1 марта 1881 г., но через три часа 1 марта был смертельно ранен народовольцами. Влияние сторонников преобразований среди членов правительства резко упало, был взят курс на свертывание реформ.

2.Общественное движение.

Реформы 60-70-х годов, помимо положительных результатов, привели к расколу общества. Во многом это было связано с возможностью получения высшего образования выходцами из обедневшего дворянства, духовенства, мещанства, крестьянства (разночинцы). Они стремились изменить мир, порвать с вековыми традициями, враждебно относились к государству и церкви, были озлоблены на всех, кто лишил их тех благ, которые имели дворянские дети от рождения. Вместе с тем, они мучились от чувства вины перед народом, особенно крестьянством, стремясь вернуть им долг за все упущенные годы. Именно интеллигенты - разночинцы сформировали слой радикально настроенной молодежи, готовой к революционной борьбе. Это начало разночинского этапа в освободительном движении.

Крайне радикально был настроен Н.Г. Чернышевский, ведущий публицист журнала «Современник», ненавидевший помещиков и требовавший безвозмездной передачи земли крестьянам, приверженец социализма. Его поддерживал Н.А. Добролюбов, публицист и литературный критик. Позиция А.И. Герцена и Н.П. Огарева, издававших в Лондоне альманах « Полярная звезда « и газету « Колокол», была более умеренной. Они также выступали против крепостничества, но считали, что человеку нельзя дать больше свободы, чем он свободен внутри. На страницах его журнала были представлены различные течения, что делало журнал Герцена «Колокол» очень популярным. Вместе с тем, он не отвергал и мирного пути решения назревших проблем, что не воспринимали радикально настроенные идеологи.

Особо следует выделить деятельность ведущего публициста журнала «Русское слово» Д.И. Писарева. Призывал к освобождению человеческой личности путем уничтожения любых препятствий - бытовых, семейных, религиозных, отвергал искусство, философию и предлагал строить взаимоотношения между людьми на условиях взаимной выгоды. Идеальным воплощением таких призывов стал роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», в котором «новые люди» строили свои отношения на рациональных началах. Молодежь стала создавать коммуны, артели, в которых воплощала новые принципы. Сторонников Д.И. Писарева стали называть «нигилистами» (в переводе с латинского означает «ничего»). Ярким воплощением такого героя стал Базаров из произведения И.С. Тургенева Отцы и дети».

Неспокойно было и в деревне. По стране прокатились «трезвенные движения» (против винных откупщиков), крестьяне страдали от малоземелья и считали, что дворяне подменили «истинную волю», о чем царь не знает. Движения были подавлены силой.

Волновалась молодежь: студенческие движения вспыхнули в Москве, Петербурге, Казани. Появилась прокламация П.Г. Заичневского- «Молодая Россия», «Великорусс», призывавшая к революции. Начались репрессии. Были арестованы Чернышевский, Писарев. В ответ возникло тайное общество « Земля и воля», участники которого готовили восстание. Однако массовых крестьянских выступлений не произошло, и общество распалось в 1864г.

В 1869г. в Москве С.Г. Нечаевым было создано тайное революционное общество «Народная расправа», использующее в своей борьбе любые средства - шантаж, обман. Студент Иванов, не желавший действовать такими методами, был убит. Все участники были арестованы. Нечаев бежал в Швейцарию, но был выдан России. Умер в Петропавловской крепости. Такие «нечаевские» радикальные методы борьбы оттолкнули часть молодежи, которая занялась самообразованием, распространением социалистической литературы. Так, в 1869-1874гг. в Москве действовал кружок « чайковцев» (входили Н.В. Чайковский, С.Л. Перовская, А.И. Желябов, П.А. Кропоткин, С.М. Кравчинский). Издавали социалистическую литературу.

В 60-70-е годы сформировалась идеология народничества. Сторонники ее считали, что интеллигенция в долгу перед народом и должна посвятить себя избавлению его от гнета и эксплуатации. Народ выступал в качестве носителя зачатков социалистического строя. Основа социализма, по мнению народников, содержится в крестьянской общине. Поэтому переход к социализму произойдет, минуя капитализм, через крестьянскую революцию. Оставалось ответить на вопрос о готовности народа к революции. Каждое идеологическое направление отвечало на него по-разному.

Сформировались три направления:

1. Бунтарское (теоретик М.А. Бакунин, выходец из дворянского сословия, участник европейских революций, один из лидеров анархизма). Считал, что русский крестьянин бунтарь по своей природе и поэтому интеллигенции надо к нему обратиться и он поднимется на бунт.

2. Пропагандистское (П.Л. Лавров, в прошлом полковник, профессор Артиллерийской академии). Считал, что народ к борьбе надо готовить путем пропаганды.

3. Заговорщическое (П.Н. Ткачев). Считал, что народ сам никогда на борьбу не поднимется, нужна партия, которая захватит власть и внедрит социализм в русскую жизнь.

Брожение среди молодежи привело к массовому «хождению в народ» в 1874г. Одни хотели поднять крестьян на бунт, другие же просто остались в деревне и стали учить и лечить людей. Однако крестьянство не откликнулось на призыв к борьбе, что было встречено молодежью с большим разочарованием. Правительство ответило на « хождение в народ» арестами.

В 1876г. народники создали крупную организацию « Земля и воля» (А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер и др.). Они создали в деревне ряд поселений. Это было второе хождение в народ и более удачное. Но многие народники стали склоняться к террору, считая его более действенным средством. Так, В. Засулич в 1878г. ранила градоначальника Ф.Ф. Трепова, отдавшего приказ наказать розгами политического заключенного и на суде была оправдана. Однако из-за внутренних разногласий в 1879г. «Земля и воля» раскололась на «Черный передел» (Плеханов, Засулич выступали за пропаганду в народе) и «Народную волю» (Желябов, Перовская, Морозов, Михайлов - за террор). Было организовано ряд покушений на царя и последнее (1 марта 1881г.) оказалось удачным: Александр II был убит террористом И.И. Гриневицким. Но смерть царя не привела к разрушению самодержавия, а, напротив, усилила реакцию со стороны правительства (заговорщики были казнены, «Народная воля» распалась) и консервативные настроения.

Расслоение среди крестьянства, обнищание значительной его части привело к оттоку крестьянства в города, формировался промышленный пролетариат. Постепенно он становился грозной силой, консолидировано выступал за свои права. Забастовки прошли во многих крупных городах: Москве, Петербурге. Одной из таких стала Морозовская стачка в Орехово-Зуеве в 1885 г. на текстильной фабрике Т.С. Морозова. Рабочие требовали внесения изменений в общегосударственное рабочее законодательство, выдвигали экономические требования. Выступление было подавлено, но положение рабочих несколько улучшилось.

Совершенно новым идейным течением, получившим распространение в России, стал марксизм. Участники организации «Черный передел» (Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод и др.), выехав за границу, в Женеве в 1883 г. основали группу «Освобождение труда» и занялись активной издательской деятельностью. Плеханов был убежден, что Россия должна пройти капиталистический путь развития, как и другие страны. В рамках этого строя постепенно сформируется пролетариат, но социалистической революции будет предшествовать буржуазно-демократическая. Данная точка зрения, как и марксизм в целом, нашли в России своих приверженцев: возникли марксистские кружки в Петербурге (Д.И. Благоева, П.В. Точисского и М.И. Бруснева), в Казани (Н.Е. Федосеева), но были разгромлены полицией.

Помимо радикализма, в России в пореформенный период сформировалось либеральное направление. Наиболее ярким его представителем стал редактор журнала «Русский вестник», профессор философии М.Н. Катков. Он выступал за свободу предпринимательства, расширение прав общества, выражал неприятие революции и будущего социалистического строя. Юристы К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин были уверены, что именно государство должно провести реформы, ввести конституцию и парламент, т.к. буржуазия еще слаба. Их можно отнести к западному крылу либерализма. Славянофилы (И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, В.А. Черкасский) стояли за сохранение национальных традиций, были против парламентаризма, но за свободу совести, слова, местного самоуправления. Но радикальные настроения стали преобладать в обществе, и многие либералы отошли от общественной деятельности. Оживление либерального движения в 1870-1880 гг. тоже было недолгим. И.С. Аксаков, А.И. Кошелев требовали введения представительства, но их планам, особенно после убийства Александра II, не суждено было сбыться.

М.Н. Каткова, возглавлявшего газету «Московские ведомости», можно назвать консерватором, т.к. он был убежден в том, что общественные свободы пагубны для России (выступал за введение в вузах изучения мертвого латинского языка, против гласности и введения суда присяжных в судебном процессе, за сохранение самодержавия и дворянских привилегий).

3. Внешняя политика.

Главной задачей внешней политики России второй половины ХIХ в. являлась отмена статей Парижского мирного договора после поражения в Крымской войне, поиск союзников, восстановление авторитета на международной арене. Министр иностранных дел А.М. Горчаков, мудрый и опытный дипломат, был занят поиском союзников в деле отмены решений Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря, что делало российские южные границы, беззащитными . Турция имела больше преимущества, т.к. контролировала проливы Босфор и Дарданеллы. Попытки наладить отношения с Францией положительных результатов не дали и Горчаков начинает сближение с Пруссией (Александр II был племянником прусского короля Вильгельма) и поддерживает ее в стремлении объединить все германские земли под своим главенством. В войне 1870-1871 гг. между Францией и Пруссией Россия сохраняет нейтралитет. Опираясь на союз с Пруссией, Горчаков объявил об отмене нейтрализации Черного моря. Франция, потерпевшая поражение в войне с Пруссией, не могла вмешаться, Англия и Австрия осудили подобные действия русского правительства. В 1871г. это решение было подтверждено Лондонской конференцией. Россия тут же восстановила свои базы, оборонную линию южной границы государства, активно стал развиваться Новороссийский край.

Изменилась и международная ситуация в Европе: Франция ослаблена, зато появляется новое государство - Германская империя, внешняя политика которого была достаточно агрессивной (стремилась стать доминирующей силой в Европе, завоевать новые колонии, что привело к обострению противоречий с Великобританией). Активизировалась на Балканах Австро-Венгрия. Чтобы избежать изоляции, Россия пошла на сближение с Германией, что соответствовало и интересам самой Германии в тот период (стремилась окончательно добить Францию, начав против нее очередную войну). Итогом стал договор России с Австро-Венгрией и Германией- «Союз трех императоров», заключенный в 1873 г. (при угрозе нападения на одну из стран союза, они обязались действовать совместно). Однако Россия, поддержанная Великобританией, выступила в защиту Франции, что зародило недоверие в отношениях с Германией. В этих условиях Россия вынуждена была рассматривать вопрос о возможном сближении с Францией.

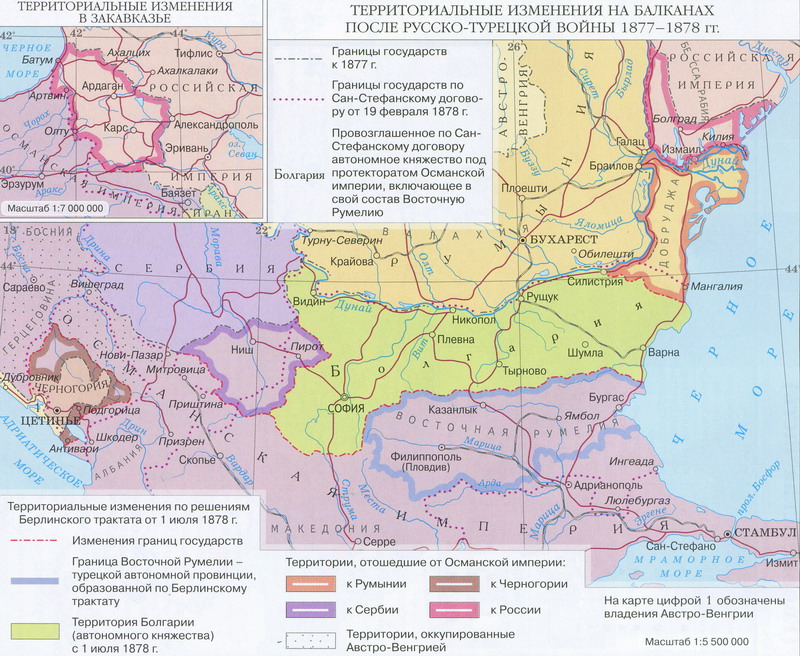

Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. В 1875-1876гг. обострилась обстановка на Балканах. Народы Болгарии, Сербии, Черногории, Македонии подняли ряд восстаний против Турции, которые та, в свою очередь подавляла с особой жестокостью (например, в Болгарии турки вырезали около 30 тыс. человек). Без помощи России борьба балканских народов была обречена на провал. Необходимо отметить, что в самой России развернулось активное общественное движение в поддержку братьев-славян (собирали средства, направляли добровольцев, требовали от правительства более активных действий). Александр II направил ноту султану с требованием прекратить истребление балканских народов, но так как Турция отказалась проводить реформы в пользу восставших, Россия объявила войну Турции в апреле 1877г. Царь, великий князь Николай Николаевич и его окружение в принципе не хотели войны, т.к. Россия к ней была не готова: не завершены реформы в армии, элементарно не хватало снарядов. Надеяться можно было только на стремительные военные действия ибо на затяжные операции не было ни денег, ни сил. К счастью талантливые русские генералы М.Д. Скобелев, М.И. Драгомиров, И.В. Гурко разработали план быстрых военных действий - на Балканском и Закавказском направлениях.

Итак, русская армия вступила на территорию Румынии и осадила хорошо укрепленную турецкую крепость в Северной Болгарии - Плевну, а другой отряд (И.В. Гурко) удерживал горный перевал Шипку с июля по декабрь 1877 г., а затем овладел столицей Болгарского царства Тырново при поддержке болгарских добровольцев. Русский отряд проявил чудеса героизма и потерял большое количество людей. В декабре Плевна пала и в тяжелейших зимних условиях русские перешли Балканские горы и вступили в южную Болгарию. Началось масштабное наступление по всему фронту, был взят Адрианополь, русские начали наступление на Константинополь (выдающуюся роль сыграл генерал М. Д. Скобелев).

В Закавказье была занято Абхазия, а в ноябре 1877г. русские штурмом овладели турецкой крепостью Карс. Война закончилась. 19 февраля 1878г. в Сан-Стефано был подписан мирный договор, предоставивший независимость Сербии, Черногории и Румынии, автономию Болгарии, Боснии и Герцеговины, веками находившимися под османским игом. Россия приобрела Южную Бессарабию, потерянную после Крымской войны, ряд крепостей в Закавказье- Батум, Карс, Ардаган, Баязет.

Однако данные условия договора не устраивали западные державы и Россия вынуждена была отступить, т.к. к новой общеевропейской войне, она готова не была. Берлинский конгресс 1878г. при участии России, Турции, Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии изменил договор. Они преследовали цель ослабления влияния России на Балканах и принижения ее роли в этой войне. В итоге Болгарию разделили на две части ( Северная стала вассальным от Турции княжеством, а Южная – автономной провинцией в составе Турецкой империи), Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину. Турция передала Англии о.Кипр, а Россия вернула Турции Баязет. Подтверждалась независимость Сербии, Черногории и Румынии, но их территории сокращены. И, все же, несмотря на такие итоги, славянские народы сделали очередной шаг на пути к освобождению.

Подобная политика европейских государств показала полную несостоятельность попыток России закрепиться в Союзе трех императоров. Нужны были новые союзники, чем и занялась Россия. В результате были созданы два враждебных блока, которые и примут в дальнейшем участие в Первой мировой войне.

Россия и Средняя Азия. Россия активизировала свою политику в Средней Азии (русской текстильной промышленности нужен был хлопок, а также нельзя было допустить проникновения в Среднюю Азию Англии) и на Кавказе. В 1864г. после завоевания западной части Северного Кавказа закончилась Кавказская война.

На территории центральноазиатского региона существовало фактически три государства с элементами рабовладения и феодализма – Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства, где проживало много племен и в их числе киргизы, туркмены.

В 1864г. русские войска под командованием генерала М.Г. Черняева взяли Ташкент, центр Кокандского ханства (Средняя Азия), в 1868г. вассальную зависимость от России признали Кокандское ханство и Бухарский эмират (в 1876г. Кокандское ханство вошло в состав России), в 1873г. Хивинское ханство. Присоединение Средней Азии было завершено покорением туркменских племен (1881-1884гг.). Образовано Туркестанское генерал-губернаторство во главе с К.П. Кауфманом (крупный военачальник и администратор). Для местного населения вхождение этих территорий в состав России имело положительные результаты, что проявилось в отмене рабства, ограничении крупного феодального землевладения, развитии торговли, промышленности, но кровавые военные столкновения и в период присоединения, и после уносили много жизней, от России освоение этих территорий требовало колоссальных вложений, а отдача произошла только к началу ХХ в., когда хлопок регулярно стал поставляться для русской промышленности.

Дальний Восток. Политика России по завоеванию новых территорий отличалась от колониальной политики западных стран, которые преследовали, прежде всего, экономические интересы. Россия же руководствовалась в первую очередь военно-стратегическими соображениями: помешать западным странам (особенно Англии) приблизиться и закрепиться у границ России. Китай, испытывая давление со стороны западных государств, в это время находился в сложной ситуации, что позволило России добиться от него многих уступок. Россия приобрела Уссурийский край (Айгунский договор 1858г. и Пекинский договор 1860г.). В 1875г. был заключен договор с Японией (Россия получила остров Сахалин, а Япония Курильские острова). В то же время, опасаясь войны с Англией, решено было отказаться от заморских владений, которые трудно будет защищать. Поэтому в 1867г. Аляска и Алеутские острова были проданы США за незначительные суммы.

Таким образом, благодаря активной внешней политике, Россия значительно расширила свои территории с одной стороны, с другой, освоение новых территорий требовало колоссальных вложений, что ложилось тяжелым бременем на российскую экономику.

4. Социально-экономическое развитие России (1861-1900гг.).

Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. ускорили процесс развития капитализма в России. Об этом свидетельствовали следующие факторы:

1) появляется все большее число людей, лишенных средств производства - пролетариев;

2) малоземелье крестьян вынуждало их арендовать землю у помещиков. Вместо платы они отрабатывали господские земли своим инвентарем ((отработки). Иногда крестьяне отдавали помещику часть своего урожая (издольщина);

3) практиковалась обработка земли наемными рабочими.

Ширилось разложение крестьянства на бедных (полупролетариев) и богатых (кулаков). Крестьяне были обременены государственными повинностями (выкупные платежи, подушная подать).

4) усилился товарный, предпринимательский характер сельского хозяйства, углублялась специализация.

Главным товаром был хлеб, однако его продавали чаще из-за нужды, а сами крестьяне голодали (голод 1891г. и эпидемия холеры унесли тысячи жизней). Правительство, нуждающееся в деньгах для ведения войны и развития промышленности, увеличивало хлебный экспорт, обрекая крестьян на голодное существование.

5) крестьяне владели землей общиной, которая осуществляла периодический передел земли, ввела запрет на выход из общины, что тормозило развитие сельского хозяйства, свободе передвижения мешала также паспортная система.

6) создалось аграрное перенаселение (прирост населения за счет крестьянства, которое увеличилось в два раза, но при этом земли катастрофически не хватало).

В целом, по общему объему сельскохозяйственного производства Россия стояла на первом месте, хотя ее уже догоняли Соединенные Штаты, располагавшие большим количеством незанятых земель, иммигрантов – рабочей силой, готовых браться за любую работу, здесь гарантировалась свобода для капиталистических отношений.

В России же практически все возможности для развития сельского хозяйства были исчерпаны. Необходимы были новые реформы.

Промышленность, торговля, транспорт. К началу 1880-х годов завершился промышленный переворот и наметился переход к машинному производству (хотя все еще ведущую роль играла легкая промышленность). Требовалось усиленное развитие тяжелой промышленности (индустриализация). В этом смысле стал незаменимым опыт европейских держав: они могли предоставить технический персонал, капиталы, технику. Уже к 1893 г. начался бурный подъем: утроилась выплавка чугуна, добыча угля выросла в 30 раз, появились новые отрасли – химическая, машиностроение. Государство путем предоставления субсидий, казенных заказов, рынков сбыта поддерживало предприятия (большую часть предприятий составляли казенные заводы).

Немаловажную роль в развитии России играл иностранный капитал. Его привлекала относительная политическая стабильность, богатые природные ресурсы, дешевизна рабочей силы. На первое место по вложениям вышла Франция, затем Великобритания, Германия, Бельгия. Благодаря инвестициям активно развивались различные отрасли и, в первую очередь, машиностроительная, электротехническая, угольная и пр.

Крупная промышленность сосредоточилась в Московском, Петербургском, Польском, Прибалтийском, Уральском, Бакинском регионах, а также на Донбассе и Украине. На предприятиях работало по 500 и более рабочих. Однако существовала и мелкая промышленность, ремесло, кустарные промыслы. Российская промышленность развивалась неравномерно, отличалась высокой степенью концентрации. Россия по-прежнему отставала от развитых стран.

Развитие промышленности невозможно было без развития транспорта. Так, активно велось железнодорожное строительство, в котором в 60-80-х годах преобладало частное строительство (проложены Закавказская и Закаспийская железные дороги, начато строительство Транссибирской магистрали). Продолжительность железнодорожной сети выросла в 7 раз, что увеличило мобильность населения, соединило районы с промышленными городами, центр с окраинами, способствовало развитию торговли.

Железные дороги связали Москву с Курском, Воронежом, Нижним Новгородом, Ярославлем и др. Началось строительство дорог на Урале (Пермь-Екатеринбург). Новые линии связывали сельскохозяйственные и промышленные районы между собой и с портами (Одессой, Ригой). Количество пароходов за 1860-1881 г. увеличилось в 3 раза и достигло 1200. Основная их часть была сосредоточена в Волжском районе.

В торговле преобладал вывоз сельскохозяйственных продуктов (хлеб), ввозились хлопок, ткани, машины, металл. Не хватало рабочих рук и капитала. В российскую экономику стал проникать иностранный капитал, заинтересовавшийся природными ресурсами и дешевой рабочей силой.

Российская экономика развивалась быстрыми темпами, но разрыв в сравнении с западными странами был слишком велик, что создаст в дальнейшем массу проблем. К тому же капитализм был навязан «сверху», он не был для страны каким-то естественным явлением, не хватало грамотных людей, не сложились принципы свободного предпринимательства, что на практике обернулось всплеском коррупции, казнокрадства, ухудшало положение населения, обострило все социальные проблемы.

Население: Россия к концу 19 века была самой большой по территории и населению страной мира. Перепись населения в 1897 г. показала, что в России произошел рост населения и оно составляет теперь 126 млн чел. Промышленный пролетариат составлял 5,1 млн чел. Среди промышленных магнатов много было выходцев из крестьян (Морозовы, Гучковы, Рябушинские), из купечества (Мамонтовы, Губонины), из дворян (Потоцкие, Бобринские). Однако буржуазии как классу еще не удалось стать заметной общественной силой, в то время как класс дворян постепенно утрачивал свои позиции.

Немалая часть крестьян не порывала своих связей с сельским хозяйством, сохранялась и община, фактически прикреплявшая крестьян к земле. В то же время промышленность в городах не могла поглотить всех разорившихся и прибывших в города в поисках работа, что увеличивало количество бродяг. Рабочие на предприятиях подвергались жесточайшей эксплуатации, широко использовался труд женщин и детей. Рабочий день длился 16-18 часов, широко использовалась штрафная система.

Карта «Русско-турецкая война 1877 – 1878 г.»

5.Правление Александра III (1881-1894).

Император Александр III (годы жизни:1845-1894) был вторым сыном Александра II, его готовили к военной карьере. Но в 20 лет, после смерти цесаревича Николая Александровича в 1865 г., он стал считаться наследником престола. С этого момента Александр участвует в заседаниях Государственного совета и Комитета министров, срочно проходит курс обучения, необходимый для монарха. Среди учителей был профессор права Московского университета К.П. Победоносцев, который стал самым доверенным лицом императора и фактическим идеологом всего правления. Александр III обладал природным здравым смыслом, интуицией, опытом и обостренным чувством ответственности. Из его личных качеств современники отмечали трудолюбие, прямоту взглядов, искреннюю религиозность и привязанность к семье. Однако он не был знаком с успехами реформ своего отца Александра II, а стал свидетелем тех проблем, которые накопились в пореформенный период. К тому же трагическая смерть отца только укрепила наследника в необходимости укрепления самодержавия.

Убийство отца вызвало панику в правящих кругах. Сам наследник опасался революций, новых покушений и вынужден был укрыться в Гатчинском дворце. Но все было тихо. К середине марта 1881 г. были арестованы все участники покушения на Александра II. Пятеро народовольцев (А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков) были публично повешены. Этот акт показал, что начинается поворот к укреплению самодержавия.

По вопросу дальнейшего развития России развернулась острая борьба. Министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, военный министр Д.А. Милютин настаивали на создании представительного органа (решение о его созыве одобрил Александр II накануне убийства). Рассмотрение проекта Лорис-Меликова показало, что у него много сторонников, но царь интуитивно чувствовал, что сейчас не до конституционных реформ и отложил их рассмотрение. Победоносцев также считал, что созыв парламента станет гибельным для России. В итоге царь поддержал второй вариант и 29 апреля 1881 г. подписал манифест «О незыблемости самодержавия», после чего сторонники преобразований во главе с Лорис-Меликовым ушли в отставку. Министром внутренних дел стал Н.П. Игнатьев, стремившийся найти середину между либеральными реформами и реакцией. Он фактически претворил в жизнь ряд мер, предложенных ранее Лорис-Меликовым, что способствовало улучшению положения населения. Так, 1) крестьян перевели на обязательный выкуп, выкупные платежи были понижены; 2) учреждался Крестьянский банк (1882 г.), дававший крестьянам ссуды на покупку земли; 3) начата отмена подушной подати; 4) принят закон о фабричной инспекции, регулировавший отношения между рабочими и предпринимателями, ограничивалось применение детского труда. Игнатьев также разработал план созыва Земского собора, но Победоносцев выступил категорически против привлечения общества к управлению государством.

После ухода в отставку графа Игнатьева, его пост занял граф Д.А. Толстой. Правительство перешло к реакции:

1) в августе 1881г. согласно «Положению о мерах по сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия» любая местность могла быть объявлена на военном положении (тогда закрывались учреждения, органы печати, людей арестовывали без суда и следствия);

2) с 1882г. действуют охранные жандармские органы;

3) приняты в 1882г. "Временные правила о печати", ужесточившие цензуру (правом закрывать любые издания теперь обладало не только Министерство внутренних дел, но и обер-прокурор Синода), поддержку получали "правые издания" и, в частности, "Московские ведомости" М.Н. Каткова;

4) в 1884г. принят новый университетский устав, ограничивший самоуправление (автономию) вузов, уволены прогрессивные профессора, ужесточен контроль за студентами, повысилась плата за обучение. Закрывались учебные заведения, дававшие женщинам высшее образование;\

5) в 1887г. издан «циркуляр о кухаркиных детях», запрещавший обучение в гимназиях детям из низших сословий (детям лакеев, прачек, мелких лавочников и пр.), усиленно внедрялись церковные школы;

6) в 1889г. принят закон о земских начальниках (чаще всего это были выходцы из потомственных дворян), под власть которых отдали крестьянское самоуправление и мировые суды.

7) земское положение 1890г. закрепило проведение выборов строго по сословному признаку, что также увеличило число выбираемых дворян. 8) "Городовое положение" 1892г. урезало самостоятельность городского самоуправления и привело к усилению роли дворянства и крупной буржуазии.

Для защиты интересов дворян создали Дворянский банк, а в отношении крестьян ограничили семейные разделы, понижены выкупные платежи, прекращено временнообязанное состояние крестьян.

Национальная политика. При Александре III ухудшилось положение нерусских народов, религиозных и национальных меньшинств. Вопреки традиционной российской веротерпимости и покровительственному отношению к малым народам, Александр III с неким фанатическим патриотизмом стремился слить все народы России в некую единую нацию. С этой целью глубоко религиозный император и его окружение проводили политику по укреплению самодержавия, насильственной русификации и утверждения православия.

Особенно ярко проявился великодержавный национализм в отношении Царства Польского и Финляндии. В Финляндии, которая пользовалась автономией, была упразднена самостоятельность почтового ведомства, введен обязательный прием русской монеты, преобразован Сенат (1892) в целях ослабления его политического значения.

В Польше насильственной русификации подверглась система образования - преподавание всех предметов должно было вестись на русском языке, был закрыт Польский банк (1885). Вся деятельность администрации была направлена на превращение Царства Польского в Привисленский край.

В прибалтийских губерниях в конце 80-х годов местные судебные и административно-полицейские учреждения были заменены общеимперскими, начал активно вводится русский язык, что ослабляло позиции немецкого дворянства, его влияние на латышей и эстонцев. Небывалый размах приобрела в Прибалтике русификация путем обращения в православие. Всего за период правления Александра III из лютеранства в православие "перешло" более 37 тыс. человек.

Дискриминации подверглась национальная культура украинцев и белорусов, их языки были запрещены к употреблению. Подверглась гонениям униатская церковь.

Массовыми злоупотреблениями и издевательствами сопровождалась христианизация "язычников и магометан" Поволжья, Средней Азии и Сибири. В течение царствования Александра III в православие было обращено более 8,5 тыс. мусульман и более 50 тыс. язычников.

На Кавказе гонениям подверглась армянская церковь, была предпринята попытка русификации Грузии.

Политика преследований и ограничений вводилась в отношении евреев. В мае 1882г. были изданы "Временные правила", запрещавшие евреям селиться вне городов и местечек, за исключением существующих земледельческих колоний, что должно было ослабить волну антиеврейских выступлений в 1881 г. в западных губерниях и Польше и ограничить места проживания евреев "чертой оседлости". Евреям было запрещено приобретать имущество в сельской местности. В 1887 г. циркуляром министра народного просвещения Делянова была установлена процентная норма приема евреев в средние и высшие учебные заведения: 10% - в "черте оседлости", 5% - вне ее и 3% - в столицах. В 1891-1892 гг. специальными законами было ограничено проживание евреев в Москве и Московской губернии и выселено около 20 тыс. человек.

Однако проводимые реформы, получившие название контрреформ, обострили отношения между правительством и обществом, активизировали общественное движение.

Общественное движение. Бывшие участники народнической организации "Черный передел" (В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч) в 1883г. в Женеве основали группу «Освобождение труда», занявшуюся издательской деятельностью. Плеханов увлекся марксистской идеей построения социализма через пролетарскую революцию, а также призывал порвать окончательно с народничеством. Считал, что должна произойти в России буржуазно-демократическая революция, в которой движущими силами будут городская буржуазия и пролетариат. Что касается крестьянства, то его Плеханов считал силой реакционной, не способной расстаться со своим имуществом. Вместе с тем, действие этой организации особой роли на ситуацию в России не оказало.

В России в это же время также действовали марксистские кружки Д.И. Благоева, Н.Е. Федосеева, М.И. Бруснева. Они изучали марксизм, распространяли его идеи среди студенчества, рабочих, тем самым подготавливая почву для создания партии рабочего класса.

Активизировались и сами рабочие. Так, в 1885г.на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуеве (Морозовская) произошла стачка. Рабочие требовали повышения заработной платы, отмены штрафов. Правительство пошло на уступки и запретило ночной труд женщин и детей, определило условия найма рабочих.

В 1887г. группа студентов под руководством Александра Ульянова (брат Ленина) совершила неудачное покушение на царя. Все были казнены.

В 90-е годы забастовки рабочих стали более массовыми, они проходили в целом ряде отраслей: бастовали горняки, текстильщики, железнодорожники.

Разрозненные марксистские кружки объединились в новую организацию: в 1895 г. был создан петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" (сюда входил В.И. Ульянов-Ленин, Ю.О. Цедербаум-Мартов и др.). Проводил массовую агитацию среди рабочих, организовывал забастовки. Подобные организации возникли и в других городах. Правительство в отношении рабочих опять пошло на уступки (рабочий день был сокращен до 11,5 часов), но начало наступление на марксистские кружки, часть участников была арестована и сослана в Сибирь.

В этот период среди марксистов не была единой точки зрения на будущее России. Одни считали, что следует добиваться только улучшения положения рабочих и отвергали революцию, другие (в частности В.И. Ульянов-Ленин), предлагали создать политическую партию, которая и приведет рабочих к социалистической революции и установлению диктатуры пролетариата.

Активизировалось и либеральное движение (журнал М.М. Стасюлевича «Вестник Европы»). М.Н. Катков (реакционно-охранительное направление) издавал газету «Московские ведомости», призывал к идейной монолитности России, усилению контроля правительства над всеми сферами русской жизни.

Таким образом, общественное движение конца ХIХ в. было достаточно пестрым и неоднородным, не сформировалось какого-то единого направления, но, вместе с тем, были созданы предпосылки для формирования в будущем политических партий.

Внешняя политика. За годы своего правления Александр III не вел войн (не считая взятия Кушки в 1885г., завершившего присоединение Средней Азии).

В июне 1881 г. был подписан австро-русско-германский "Союз трех императоров" на шестилетний срок. Стороны обязались поддерживать нейтралитет в случае войны одной из них с четвертой державой. Договор поддерживал закрытие черноморских проливов для военных кораблей и регулировал отношения на Балканах. Но Бисмарк (Германия) заключил также договор тайно с Австро - Венгрией против России и Франции. Вскоре Бисмарку удалось привлечь к австро-германскому союзу Италию. Германия, Австро-Венгрия обязывались оказать помощь Италии в случае ее войны с Францией. В центре Европы сложился военный Тройственный союз, проводивший агрессивную политику в разных регионах. Германия искала "свое место под солнцем". В 80-е годы Россия потерпела неудачу на Балканах. К власти пришли в Болгарии сторонники германской ориентации и в 1886 г. Россия разорвала дипломатические отношения с Болгарией. В этом конфликте Австро-Венгрия и Германия выступили против России, что подрывало "Союз трех императоров", который к моменту истечения срока своего действия(1887) фактически был аннулирован.

Отношения между Германией и Россией продолжали ухудшаться. Россия пошла на сближение с Францией и 27 августа 1891 г. Россия и Франция заключили секретное соглашение о согласованности действий в случае нападения на одну из сторон. Окончательное оформление этого союза состоялось в январе 1894 г. Договор предусматривал взаимные обязательства в случае нападения на одну из сторон и носил оборонительный характер. В ХХ в. к этому союзу присоединилась Англия. Мировые державы готовы были вступить в бой за передел сфер влияния.

При Александре обострились отношения с Японией, что после приведет к русско-японской войне.

6.Культура второй пол. ХIХ века.

Колоссальные изменения, произошедшие в России после отмены крепостного права, стимулировали и развитие культуры. Правительство около 10% бюджета тратило на культуру, медицину, социальное призрение, но с другой стороны, предпринимало меры по недопущению демократизации образования (цензура, усиление влияния церкви на общество и пр.).

Просвещение и образование. Число грамотных людей в России не соответствовало потребностям, несмотря на увеличение числа церковных, земских, воскресных школ для народа, гимназий (уровень грамотности к началу ХХ в. составлял 30% в сравнении с 7% в середине века).

Начальное образование давали государственные, земские и церковно-приходские школы, в которых за 2-3 года можно было научиться писать, считать, выучить закон Божий. Среднее образование получали в гимназиях. Гимназии классические упор делали на гуманитарные предметы, а реальные на точные и естественные науки. Так как согласно "циркуляру о кухаркиных детях" дети низших сословий не допускались в гимназии, то для них был закрыт и путь в университеты.

Развивалась и система высшего образования. Открыты университеты в Томске и Одессе, Московское высшее техническое училище, Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия, женские высшие учебные заведения-курсы профессора В.И. Герье в Москве и профессора К.Н. Бестужева-Рюмина в Петербурге.

Имели место колебания правительства в сфере просвещения (то предоставление автономии университетам в 1863г., то ее изъятие в 1883г, «циркуляр о кухаркиных детях» 1887г., запрещавший детей из низших сословий принимать в гимназии). Существовали бесплатные воскресные школы для взрослых, в которых давали основы грамотности, рабочие курсы, народные дома (можно было взять книги для чтения, прослушать популярные лекции).

Растет число библиотек, музеев, разных курсов. Создан Исторический музей и Третьяковская картинная галерея в Москве, Русский музей в Петербурге.

В России было 227 журналов («Современник», «Отечественные записки», «Русский архив» и др.) и 296 газет.

Наука. Происходит процесс дифференциации наук (они делятся на фундаментальные и прикладные, естественные, гуманитарные). В области естественных наук мировую известность приобрело открытие Д.И. Менделеевым периодического закона химических элементов. А.М. Бутлеров создал классическую теорию химического строения органических тел. 60-70-е годы по праву считаются "золотым веком" в отечественной химии.

Исследования математика П.Л. Чебышева, А.М. Ляпунова, С.В. Ковалевской в области теории чисел, теории вероятностей и некоторых разделов математической физики имели как фундаментальное, так и прикладное значение.

Поистине выдающимися были открытия физиков А.Г. Столетова (подготовил условия для создания современной электронной техники) и П.Н. Лебедева (подтвердил электромагнитную природу света). П.Н. Яблочков и А.Н. Лодыгин сконструировали электрические лампы, А.С. Попов -радиоприемник. В 1880г. построена первая в России электростанция, все чаще используется телеграф, телефон.