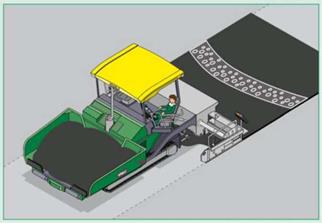

Следы расслоения на поверхности асфальтобетонного покрытия за асфальтоукладчиком.

Крупнозернистые смеси и смеси с малым содержанием вяжущего более склонны к расслоению (сегрегации), так как в таких смесях более крупные зерна концентрируются во внешней части объема материала. Такое расслоение может проявляться уже при загрузке смеси в кузов автомобиля, при подаче смеси в бункер асфальтоукладчика или при транспортировке смеси его питателем и шнеком.

Поперечные полосы

После каждой выгрузки смеси из автомобиля в бункер асфальтоукладчика на поверхности слоя появляются поперечные следы расслоения материала, вызванные проявлением сегрегаци на предшествующих этапах работы с асфальтобетонной смесью. Для уменьшения последствий проявления сегрегации следует избегать «схлапывания» крыльев бункера асфальтоукладчика и следить, чтобы бункер, по возможности, был постоянно заполнен смесью.

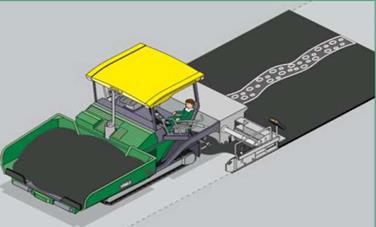

Полоса по оси укладчика

По оси укладчика на поверхности уложенного слоя образуется пористая, шероховатая полоса, обусловленная слишком малым количеством (слишком низкий уровень) асфальтобетонной смеси передплитой. В этом случае следует увеличить расстояние между редуктором привода шнеков и передней стенкой рабочего органа, скорректировать высоту шнеков.

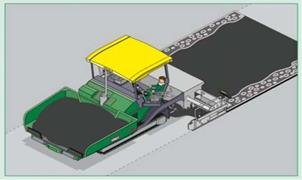

Полосы на краях уложенного слоя

При большой ширине укладываемого слоя на краях уложенной полосы возникают полосы из расслоенного материала. Следует предпринять меры по снижению сегрегации смеси при приготовлении и транспортировке к месту укладки.

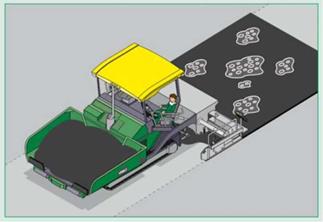

Скопления материала на поверхности слоя

Во время укладки на поверхности слоя возникают отдельные, локальные изменения структуры, которые могут быть вызваны несколькими причинами.

- неконтролируемое попадание остатков производства АСУ в смесь в процессе загрузки автосамосвала. В этом случае необходимо отрегулировать агрегаты АСУ.

- недостаточный прогрев плиты асфальтоукладчика. Необходимо очистьть уплотняющие органы асфальтоукладчика от налипших частиц смеси и прогреть их до требуемой температуры.

- недостаточная степень перемешивания исходных материалов в мешалке АСУ. Необходимо увеличить время перемешивания материалов в мешалке.

Неравномерная структура поверхности слоя вследствие разрушения зерен материала

В области меньшей толщины укладываемого слоя наблюдется разрушение зерен. Это проявляется в появлении на поверхности окраски цвета камня или белой муки, хотя первоначально все составляющие смеси были покрыты черным битумом. Энергия уплотнения рабочего органа слишком велика для принятой толщины слоя, что ведет к разрушению каменного материала. Следует отрегулировать уплотнительные агрегаты рабочего органа с учетом толщины слоя.

Укладка асфальтобетонной смеси при выпадении атмосферных осадков

ТКП 059 регламентирует укладку асфальтобетонной смеси только в сухую погоду. Однако на практике присутствуют моменты когда после начала укладки начинается выподение атмосферных осадков. В этом случае возможны два сценария. Первый сценарий: укладка асфальтобетонной смеси останавливается и смесь возвращается на асфальтобетонный завод для повторного использования в последующем в качестве асфальтогранулята. По второму сценарию, если интенсивность атмосферных осадков незначительная и ,предположительно, они будет продолжаться в течение непродолжительного времени, и, если на поверхности дорожного покрытия отсутствуют лужи, транспортные средства, доставившие смесь, должны быть разгружены максимально быстро, а дорожные катки должны быть приближены непосредственно к асфальтоукладчику для укатки смеси прежде, чем она полностью остынет.

Если же на существующем дорожном покрытии имеются лужи, укладку смеси продолжать не следует.

Смесь, укладываемая во время выпадения осадков, быстро охлаждается в результате интенсивной теплопередачи от смеси к влажной поверхности дорожного покрытия и охлаждения смеси под воздействием самих осадков. Это обуславливает трудность в получении требуемой плотности асфальтобетона.

Как вариант, в случае непродолжительного дождя даже высокой интенсивности асфальтобетонную смесь можно держать в транспортном средстве, если при этом она правильно укрыта брезентом и исключается попадание воды на смесь. В этом случае, по окончанию выпадения атмосферных осадков можно произвести укладку смеси, предварительно удалив с поверхности основания воду.

Уплотнение асфальтобетонной смеси

Теоретические основы уплотнения асфальтобетонной смеси

Уплотнение асфальтобетонной смеси является завершающей и важнейшей технологической операцией при которой происходит формирование структуры и текстуры асфальтобетонного покрытия и соответственно его требуемые эксплуатационные свойства.

От степени уплотнения в значительной мере зависят модуль упругости уплотняемого материала (определяет работоспособность конструктивного слоя), морозостойкость, усталостные свойства (по числу повторных изгибов, возникающих под воздействием проходящего транспорта и выдерживаемых покрытием до возникновения трещин), устойчивость к пластическому деформированию и износу покрытий и т. д.

При уплотнении смеси частицы минерального остова сближаются. При этом, с одной стороны, происходит контактирование минеральных частиц по адсорбционно-сольватным оболочкам, обладающим повышенной вязкостью, с другой, — повышение внутреннего трения между частицами всей системы.

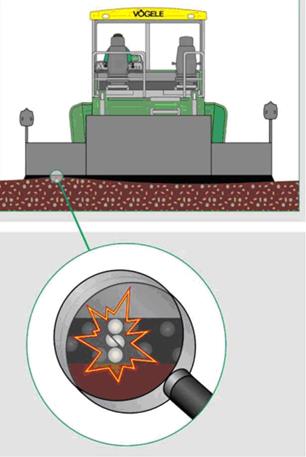

Схема возникающих под вальцом катка контактных давлений и деформаций (осадок) уплотняемого слоя асфальтобетона

Процесс структурообразования асфальтобетона при уплотнении смеси можно разделить на три этапа, и на каждом этапе происходят качественные изменения, что отражается на количественных изменениях показателей структурно-реологических свойств асфальтобетонных смесей и уплотненного асфальтобетона.

Первый этап характеризуется увеличением плотности и прочности уплотняемой смеси. Уплотняющее усилие сближает частицы минеральной части асфальтобетонной смеси, что и определяет значительное увеличение плотности: увеличивается среднее число контактов между частицами в единице объема, происходит рост плотности упаковки минеральных частиц, заметно увеличивается прочность всей дисперсной системы (асфальтобетонной смеси). На первом этапе уплотнения средняя сила сцепления в зоне контакта и средняя прочность единичного контакта увеличиваются незначительно. Прослойки битума в контактной зоне еще относительно велики, из чего следует, что на первом этапе средняя сила сцепления в зоне контакта и средняя прочность единичного контакта не являются решающими факторами, определяющими экспериментально наблюдаемый существенный рост прочности уплотняемого материала.

На втором этапе минеральные частицы уже упакованы и дальнейшего их значительного сближения не происходит. Под воздействием внешних уплотняющих усилий возможны угловые перемещения частиц, что может привести к разрушению части образовавшихся элементарных коагуляционных контактов и вместе с тем — к образованию новых, так как толщина прослоек битума в контактной зоне в начале второго этапа сравнительно велика. В целом преобладает тенденция образования и упрочнения единичных контактов без значительного увеличения их количества, что характеризуется следующими изменениями структурно-механических свойств. Среднее число контактов между частицами в единице объема остается примерно постоянным и не оказывает решающего влияния на изменение прочности высококонцентрированной дисперсной системы (уплотняемой асфальтобетонной смеси). Заметно увеличивается средняя сила сцепления в контакте между частицами и их прочность, что объясняется как перераспределением частиц, так и увеличением вязкости пленочного битума в контактной зоне. Излишки битума выжимаются в поровое пространство уплотняемой асфальтобетонной смеси.

На третьем этапе минеральные частицы под воздействием уплотняющей нагрузки уже не в состоянии сближаться или поворачиваться (за исключением случаев возможного разрушения минеральных частиц по микроплощадкам в зоне точечных контактов), что вызывает в уплотняемых смесях ряд изменений структурно-реологических свойств.

Плотность уплотняемой смеси изменяется весьма незначительно и только за счет частичного разрушения минеральных частиц по микроплощадкам в контактной зоне. Среднее число контактов между частицами остается примерно таким же, как и на втором этапе, однако природа части элементарных контактов может быть иной. Средняя сила сцепления в контакте между частицами снижается, однако в некоторых единичных контактах могут продолжиться процессы, характерные для второго этапа, а иногда и деструктивные процессы, связанные с образованием "сухих контактов". В целом в контактной зоне доминируют процессы деструкции минеральных частиц за счет микроскопических разрушений по микроплощадкам.

Все процессы, происходящие на первом, втором и третьем этапах уплотнения асфальтобетонных смесей, носят статистический характер, могут протекать одновременно в различных микрообъемах уплотняемого материала, налагаясь один на другой. Интегральные свойства высококонцентрированной дисперсной системы (асфальтобетонной смеси) будут определяться преобладанием тех или иных процессов в соответствии с описанными выше этапами уплотнения.

Активность перемещения минеральных частиц и битума, при прочих равных условиях, зависит от температуры, при которой происходит уплотнение смеси. Битум может облегчить уплотнение, если он выполняет роль смазки. Однако его действие в процессе уплотнения уменьшается в связи с тем, что:

- остывает смесь и вместе с ней остывает битум, это приводит к увеличению его вязкости и сопротивления деформированию;

- с ростом объемной плотности асфальтобетона уменьшается толщина битумных пленок и увеличивается их вязкость.

Уменьшение толщины пленки продолжается до тех пор, пока происходит перемещение структурных элементов смеси, и ее прочность возрастает настолько, что она может воспринимать нормальные и касательные напряжения от уплотняющих средств, не деформируясь, т. е. не изменяя своей толщины.

Чем выше температура смеси, тем меньшие усилия требуются для ее уплотнения.

При значительном увеличении вязкости битума вследствие снижения температуры и чрезмерно высоком контактном давлении от рабочих органов уплотняющих средств вязкопластические деформации могут продолжать развиваться за счет относительного перемещения структурных элементов, но уже без изменения объема. Такое деформирование бесполезно и даже вредно, так как может привести к разуплотнению и нарушению сплошности битумных оболочек.

Важнейшим фактором, влияющим на долговечность асфальтобетона, наряду с плотностью, «коэффициент уплотнения» и «водонасыщение» является температура, при которой была приготовлена смесь (полуфабрикат) и завершилось уплотнение асфальтобетона (готовой продукции).

Основные типы используемых катков

Тип катка, используемого для уплотнения асфальтобетонной смеси, оказывает существенное влияния на обеспечение требуемой плотности асфальтобетона и соответственно на затрачиваемые при этом материальные затраты, так как требуемую плотность можно получить при минимальных затратах комбинируя при этом типом катков и количеством их проходов. В настоящее время используются следующие типы катков: статические дорожные катки со стальными вальцами, пневмоколесные катки, вибрационные дорожные катки со стальными вальцами и комбинированные дорожные катки. В последнее время стали широко применяться, в том числе и в Республике Беларусь, катки осцилляторного типа, для уплотнения грунтов и оснований в странах Западной Европы применяются катки с полигональными вальцами.

Статические дорожные катки со стальными вальцами обычно характеризуются диапазоном по весу от 3 до 14 тонн и диаметром вальцом от 1,0 м до 1,5 м. и более. Вес катка может изменяться путем добавления балласта.

Пневмоколесные катки обычно эксплуатируются в качестве промежуточного катка, за вибрационным или статическим дорожным катком. Однако,пневмоколесные катки могут использоваться как и для первоначальной укатки смеси, так и для окончательной укатки.

Для пневмоколесного катка уплотнительное усилие, прилагаемое к смеси, является функцией нагрузки от колёс машины, давления шин, конструкции шин. Все шины катка имеют одинаковый размер, и давления.. Площадь каждого отпечатка шины и нагрузка от колес катка являются главными факторами эффективности пневмоколесного катка. Чем больше контактное давление шины на смесь, тем больше уплотнительное усилие, прикладываемое катком. Для обеспечения результативности при использовании в положении катка для первоначальной укатки используются катки с большими шинами.

Вибрационные катки выпускаются в различных конфигурациях:- вибрационные катки с одним вальцом изготавливаемые как на жесткой, так и на шарнирно-сочленённой раме; вибрационные катки с двумя вальцами на жесткой раме, шарнирно-сочленённой раме с одним сочленением и шарнирно-сочленённой раме с двумя сочленениями. Эти катки могут эксплуатироваться в любом из трех режимов: статическом (при выключенных вибраторах), с одним вибрационным вальцом и одним вальцом статического действия, и с обоими вибрационными вальцами. В вибрационных катках применяется уплотнительное усилие создаваемое статическим весом катка (веса вальцов и рамы) и динамическим (виброционным-создаваемым с помощью вращающегося груза эксцентрика, размещенного внутри вальца) усилием.

В комбинированных катках соединяются два различных типа уплотнительных усилий — вибрационное усилие и действие пневматических шин Наружная ширина резиновых шин обычно равна ширине вибрационного вальца. Однако, эти катки следует использовать с большой осторожностью при уплотненииасфальтобетонных смесей. Проблема состоит в существовании зазоров между четырьмя резиновыми колесами на задней стороне катка. В отличие от стандартного пневмоколесного катка, в котором шины на задней стороне катка попадают в промежутки, оставляемые зазорами между передними шинами, у комбинированных катка нет дополнительных шин для перекрытия зазоров.

Принцип действия катков осцилляторного типа основан на совместном воздействии вертикальной силы сжатия, создаваемойсилой веса вальца, и горизонтальной реверсивной силы сдвига, возникающей при вращательных колебаниях вальца, периодически изменяющих свое направление. Здесь уплотнение происходит по принципу реверсивного сдвига и статического сжатия.