12 Лабораторная работа. Определение чувствительности фотоэлемента

Цель работы: изучение принципа действия вентильного фотоэлемента и измерение его интегральной чувствительности.

12.1 Теоретические сведения

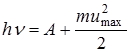

Внешний фотоэффект можно наблюдать в металлах. При освещении металла фотон поглощается электроном проводимости, при этом увеличивается кинетическая энергия электрона. Если энергия превышает работу выхода электрона, то электрон выходит из металла. Этот процесс описывается уравнением Эйнштейна:

, (12.1)

, (12.1)

где hv — энергия фотона; А — работа выхода электрона;  — кинетическая энергия вылетевшего электрона.

— кинетическая энергия вылетевшего электрона.

Это уравнение получено в предположении, что электроны в металле движутся независимо друг от друга, и поэтому изменение энергии одного электрона при поглощении фотона не приводит к изменению энергии других электронов, т. е. фотон взаимодействует только с одним электроном.

Опытным путем были установлены три закона фотоэффекта:

1. Число фотоэлектронов, вырываемых с поверхности металла за единицу времени, пропорционально световому потоку, падающему на металл, при неизменном спектральном составе.

2. Максимальная начальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется частотой падающего света и не зависит от его интенсивности.

3. Для каждого металла существует красная граница фотоэффекта, т.е. максимальная длина волны l о , при которой еще возможен фотоэффект.

Ее величина зависит от химической природы металла и состояния его поверхности и определяется из уравнения Эйнштейна. Электрон сможет выйти за пределы металла, если сообщенная ему энергия не меньше работы выхода, т. е. hv ³ A . Так как

v0 = c / l 0 , то l 0 = hc/A

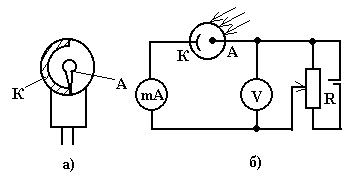

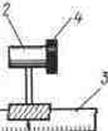

Внешний фотоэффект используется в вакуумных фотоэлементах (рисунок 12.1,а). Внутренняя поверхность баллона покрыта тонким слоем металла. Этот слой занимает примерно 50% всей внутренней поверхности баллона и является фотокатодом. Против него оставляют прозрачное окно, через которое на катод попадает свет. Анод имеет форму рамки и расположен так, чтобы не препятствовать попаданию света на катод. Схема включения фотоэлемента изображена на рисунке 12.1,б.

| |||

| |||

Рисунок 12.1 Рисунок 12.2

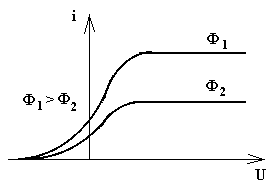

При освещении фотоэлемента начинается эмиссия электронов с катода и в цепи возникает ток, получивший название фототока. На рисунке 12.2 показана вольт-амперная характеристика вакуумного фотоэлемента. Как видно из графика, сначала фототок линейно увеличивается при увеличении анодного напряжения, так как при этом все большее количество вылетевших с катода электронов достигает анода. При некотором напряжении все фотоэлектроны попадают на анод и при дальнейшем увеличении напряжения сила тока не изменяется. Этот ток называется током насыщения. Сила тока насыщения линейно зависит от светового потока.

Основным параметром фотоэлемента является его чувстви тельность

k = i / Ф, (12.2)

где i — сила фототока насыщения; Ф — световой поток, вызвавший этот ток.

Различают интегральную и спектральную чувствительности фотоэлемента. Интегральная чувствительность характеризует способность фотоэлемента реагировать на воздействие светового потока сложного излучения. Спектральная чувствительность определяет силу фототока при воздействии монохроматического светового потока. Чувствительность вакуумных фотоэлементов достигает 100 мкА/лм.

Для увеличения силы фототока иногда баллон фотоэлемента заполняют инертным газом при давлении 1 – 10 Па. Такие фотоэлементы называют газонаполненными. При большом анодном напряжении в этих фотоэлементах происходит ударная ионизация атомов газа эмиттировавшими с катода электронами. В результате этого в создании тока участвуют не только фотоэлектроны, но и электроны и ионы, полученные при ионизации газа.

Чувствительность газонаполненных фотоэлементов достигает 150 – 200 мкА/лм.

Внешний фотоэффект находит применение в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ) и электронно-оптических преобразователях (ЭОП). ФЭУ применяют для измерения световых потоков малой интенсивности. С их помощью можно определить слабую биолюминесценцию. ЭОП применяют в медицине для усиления яркости рентгеновского изображения, в термографии — для преобразования инфракрасного излучения организма в видимое.

Внутренний фотоэффект наблюдается в полупроводниках. Энергия фотонов передается электронам полупроводника. Если эта энергия hv больше ширины D W запрещенной зоны, то электрон переходит в чистом полупроводнике из валентной зоны в зону проводимости. В примесных полупроводниках поглощение фотона ведет к переходу электрона с донорных уровней в зону проводимости или из валентной зоны на акцепторные уровни. Таким образом, при освещении полупроводников увеличивается их проводимость. На этом явлении основано действие фоторезисторов.

Фоторезисторы изготовляют на основе сульфида кадмия, сернистого свинца и др. Светочувствительные элементы помещают в пластмассовый или металлический корпус. Фоторезисторы имеют значительно большую чувствительность, чем фотоэлементы с внешним фотоэффектом. Значение чувствительности их может достигать величины порядка 1 А/лм. Однако с повышением чувствительности возрастает инерционность фоторезисторов, что ограничивает возможность их использования при работе с переменными световыми потоками высокой частоты. Фоторезисторы применяются в фоторелейных устройствах, а также в фотометрической аппаратуре для измерения световых характеристик.

Особый практический интерес представляет вентильный фотоэффект (фотогальванический эффект), возникающий при освещении контакта полупроводников с р- и n- проводимостью. Сущность этого явления заключается в следующем: при контакте полупроводников р- и n- типа создается контактная разность потенциалов, которая препятствует дальнейшему переходу основных носителей через контакт: дырок — в n- область и электронов— в p- область. При освещении p-n-перехода и прилегающих к нему областей в полупроводниках наблюдается внутренний фотоэффект, т. е. образуются электронно-дырочные пары. Под действием электрического поля p-n-перехода образовавшиеся заряды разделяются: неосновные носители проникают через переход, а основные задерживаются в своей области, в результате чего накапливаются заряды и на p - n-переходе создается добавочная разность потенциалов (фотоэлектродвижущая сила).

Фотоэлектродвижущая сила, возникающая при освещении контакта монохроматическим потоком света, пропорциональна его интенсивности, так как она определяется числом образующихся электронно-дырочных пар, т. е. количеством фотонов.

Преимущество вентильных фотоэлементов заключается, в том, что для их работы не требуется источник питания, так как в них самих под действием света генерируется электродвижущая сила. Если замкнуть цепь, содержащую фотоэлемент, то в ней возникнет ток.

Интегральная чувствительность вентильных фотоэлементов значительно превышает чувствительность вакуумных фотоэлементов. Она может достигать нескольких тысяч микроампер на люмен. Вентильные фотоэлементы изготовляют на основе селена, германия, кремния, сернистого серебра и др. Кремниевые и некоторые другие типы фотоэлементов используются для солнечных батарей, применяемых на космических кораблях для питания бортовой аппаратуры. Вентильные фотоэлементы применяются также в фотометрии для измерения светового потока и освещенности, что используется в санитарно-гигиенической практике.

Освещенность складывается из освещенности e 0 , , создаваемой источником света, и фоновой освещенности Еф:

Е = Е0+Еф. (12.3)

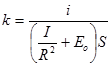

Интегральная чувствительность фотоэлемента находится по формуле:

k = i / Ф, (12.4)

Из закона фотометрии известно, что

Ф = ES, (12.5)

где S — площадь освещаемой поверхности.

Освещенность, создаваемая точечным источником света, равна

Е 0 = I / R2, (12.6)

где I— сила света источника; R — расстояние от источника света до фотоэлемента. Подставив (12.5) и (12.6) в формулу (12.4), получим формулу для определения интегральной чувствительности фотоэлемента:

(12.7)

(12.7)

12.2 Описание установки

Селеновый фотоэлемент (рисунок 12.3) представляет собой слой 2 селена, нанесенный на полированную железную пластинку 1. При прогревании селен переводится в кристаллическую модификацию, обладающую дырочной проводимостью. Сверху напыляется тонкая пленка 3 серебра. В результате диффузии атомов серебра внутрь селена образуется слой селена с примесью, обладающий электронной проводимостью. Таким образом создается контакт между чистым селеном и селеном с примесью, т. е. возникает p - n-переход. При освещении фотоэлемента свет легко проходит через тонкую пленку серебра. Фотоны поглощаются электронами, и возникает фотоэлектродвижущая сила. Если соединить проводником железную пластинку с пленкой серебра, то гальванометр 4, включенный в цепь, покажет силу тока, текущего от железа к верхнему электроду.

| |||||

| |||||

| |||||

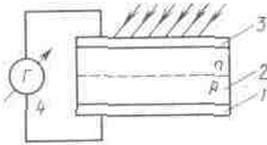

Рисунок 12.3 Рисунок 12.4

Для определения чувствительности фотоэлемента собирают установку, изображенную на рисунке 12.4. На оптической скамье 3 установлены источник света 1 и фотоэлемент 2. В качестве источника света используют лампу накаливания с прямолинейной нитью накала. Лампа может поворачиваться вокруг вертикальной оси. Угол поворота лампы измеряется транспортиром, укрепленным на подставке лампы. Фотоэлемент в футляре устанавливается на держателе, который может перемещаться вдоль оптической скамьи. На оптической скамье укреплена линейка для измерения расстояния между лампой и фотоэлементом. Сила тока, возникающего в фотоэлементе, определяется по микроамперметру 4. Освещенность Е на различных расстояниях от источника света определяют люксметром.

12.3 Порядок выполнения работы

1. Определение интегральной чувствительности селенового фотоэлемента:

а) не включая лампу, измерьте люксметром фоновую освещенность Eф, располагая датчик люксметра параллельно поверхности фотоэлемента в непосредственной близости от нее;

б) расположите лампу на скамье так, чтобы нить накала была перпендикулярна поверхности фотоэлемента (при этом источник света можно приближенно считать точечным);

в) включите лампу и измерьте люксметром освещенность Е на трех разных расстояниях R от источника света;

г) определите силу света источника для каждого случая по формуле

I = Е0R2

где Е0 = Е — Еф, и найдите <I>;

д) результаты измерений и вычислений занесите в табл. 12.1;

Таблица 12.1

| R, м | E,лк | I, кд | < I >,кд |

е) откройте крышку футляра фотоэлемента;

ж) измерьте силу фототока i , изменяя расстояние R между фотоэлементом и лампой от 0,5 до 1,5 м через каждые 0,1 м;

з) вычислите интегральную чувствительность k фотоэлемента для каждого случая по формуле (12.7) и найдите <k>;

и) результаты измерений и вычислений занесите в табл. 12.2;

Таблица 12.2

| R, м | i, мкА | k, мкА/лм | < k >, мкА/лм |

к) постройте график зависимости i = f (1 / R 2 );

л) вычислите погрешность D k определения чувствительности фотоэлемента.

2. Исследование зависимости силы фототока от положения нити лампы накаливания:

а) установите лампу на расстоянии 0,1 м от фотоэлемента. Измерьте силу фототока, поворачивая лампу относительно вертикальной оси на углы α от 0 до 180° через каждые 20°;

б) результаты измерений занесите в табл. 12.3;

Таблица 12.3

| a, град | i, мкА |

в) постройте в полярной системе координат график зависимости силы фототока от угла поворота нити лампы i = f ( a ).

12.4 Контрольные вопросы

1.В чем заключаются явления внутреннего и внешнего фотоэффекта?

2. Сформулируйте законы фотоэффекта.

3. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

4. Опишите устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента.

5. Опишите устройство и принцип действия селенового фотоэлемента.

6. Что называется интегральной чувствительностью фотоэлемента?

7. Как определяется интегральная чувствительность фотоэлемента в данной работе?

12.5 Техника безопасности

1. Без разрешения преподавателя схему не включать.

2. Перед выполнением работы ознакомится с правилами обращения с приборами.

3. По окончании работы отключить приборы от сети.

13 Лабораторная работа. ОСНОВЫ ДОЗИМЕТРИИ

Цель работы: ознакомление с основными понятиями и определениями дозиметрии, методами и средствами измерения ионизирующих излучений.

13.1 Дозиметрические величины

Количественной оценкой действия ионизирующего излучения на живые организмы и вещество занимается раздел физики, называемый дозиметрией. Введение универсальных дозиметрических величин и единиц их измерения затруднительно, т.к. эффективность действия излучения зависит от многих факторов.

Поглощенной дозой излучения Д называется энергия ионизирующего излучения  , поглощенная единицей массы вещества за время облучения:

, поглощенная единицей массы вещества за время облучения:

Д  (13.1)

(13.1)

Поглощенная доза определяет ионизационные эффекты, производимые излучением в веществе. Доза, поглощенная за единицу времени, называется мощностью дозы.

Единицей поглощенной дозы для любых видов излучения является грей (Гр). За 1 Грей принимается доза излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Джоуль.

Гр = 1 Дж / 1кг

Гр = 1 Дж / 1кг

Специальная единица поглощенной дозы – рад; 1 рад = 0,01 Гр. При расчете поглощенной дозы принимают следующий массовый состав мягкой биологической ткани: 76,2% кислорода, 11,1% углерода, 10,1% водорода, 2,6% азота.

Для сравнения биологических эффектов различных видов излучения служит единица 1 бэр: 1 бэр – единица дозы любого вида ионизирующего излучения в биологической ткани, которая создает тот же биологический эффект, что и доза 1 рад рентгеновского или гамма– излучения. Доза в бэрах связана с дозой в радах коэффициентом качества К (относительная биологическая эффективность – ОБЭ), которая учитывает неблагоприятность биологических последствий облучения человека в малых дозах.

Практическая оценка поглощенной дозы затруднительна, поэтому пользуются понятием дозы облучения Дэ – экспозиционная доза, оцениваемой по ионизирующему действию излучения на воздух.

Дэ =  (13.2)

(13.2)

За единицу дозы облучения принят 1 Кл/кг – экспозиционная доза фотонного излучения, при которой суммарный заряд ионов одного знака, производимых в 1 кг облученного воздуха, равен одному Кулону (1 КЛ). Специальной единицей экспозиционной дозы является 1 Рентген (Р):

1Р = 2,58  10-4 Кл/кг

10-4 Кл/кг

Рентген — единица экспозиционной дозы рентгеновского или  -излучения, при прохождении которого через 0,001293 г воздуха (масса 1 см3 атмосферного воздуха при нормальных условиях) в результате всех ионизационных процессов в воздухе создаются ионы, обуславливающие одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

-излучения, при прохождении которого через 0,001293 г воздуха (масса 1 см3 атмосферного воздуха при нормальных условиях) в результате всех ионизационных процессов в воздухе создаются ионы, обуславливающие одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

Опыт показывает, что действие излучений на ткани живого организма определяется не только дозой облучения, но и природой ионизирующих частиц. Тяжелые частицы (  – частицы, нейтроны, протоны, быстрые ионы) производят больше физиологических нарушений, чем (

– частицы, нейтроны, протоны, быстрые ионы) производят больше физиологических нарушений, чем (  и

и  – лучи, рентгеновские лучи). Особенно опасны сильно проникающие потоки нейтронов. Поэтому для оценки биологического воздействия учитывают эффективность соответствующего вида излучения. Биологическая доза Дб и доза облучения связаны соотношением:

– лучи, рентгеновские лучи). Особенно опасны сильно проникающие потоки нейтронов. Поэтому для оценки биологического воздействия учитывают эффективность соответствующего вида излучения. Биологическая доза Дб и доза облучения связаны соотношением:

Дб = Дэ  К (13.3)

К (13.3)

Коэффициент К показывает, во сколько раз действие данного излучения на живую ткань превышает действие  или

или  – лучей (если при их поглощении выделяется одинаковое количество энергии).

– лучей (если при их поглощении выделяется одинаковое количество энергии).

К зависит не только от рода частиц, но и от их энергии. В таблице 13.1 приведены приближенные значения К для различных видов излучения.

Таблица 13.1

| Виды излучения | К |

– лучи, электроны, позитроны – лучи, электроны, позитроны

| 1 |

| медленные нейтроны | 5 |

| Быстрые нейтроны, протоны | 10 |

– частицы – частицы

| 20 |

| Осколки деления | 20 |

Если на организм одновременно действуют разные виды излучения, то результирующий эффект измеряется суммой биологических доз.

Ядерные излучения оказывают поражающее действие на все живые организмы, нанося повреждение его макромолекулам. При достаточно большой дозе облучения гибнет любой организм. Смертельная доза для человека составляет 600 Р. Дозы ниже смертельной вызывают различные заболевания, объединенные общим термином “лучевая болезнь”.

Облучение, которому может подвергнуться организм, разделяют на внешнее (ядерные взрывы, ядерные реакторы, ускорители, рентгеновские установки и др.) и внутреннее (от радиоактивных источников, попавших внутрь организма). Внутреннее облучение естественного происхождения (  ) вызвано радиоактивными препаратами, входящими в состав пищи и вводимыми в организм для лечения и исследования.

) вызвано радиоактивными препаратами, входящими в состав пищи и вводимыми в организм для лечения и исследования.

Естественный фон радиации (космические лучи, радиоактивность окружающей Среды и человека) составляет в среднем 25 мк Кл/кг в год. Международная комиссия радиационной защиты установила для лиц, работающих с излучением, предельную допустимую дозу ПДД=1,3 мк Кл/год (5 бэр в год). С целью ограничения генетических эффектов установлена предельная индивидуальная доза: лица до 30 лет не должны получать более 1,3 мКл/кг. Для населения ПДД=5 бэр в 30 лет.

Величина смертельной дозы облучения зависит от вида организма. Наиболее устойчивы к облучению микроорганизмы, некоторые виды которых могут обитать даже в условиях ядерного реактора. Опасной для жизни человека считается доза 75-150 мКл/кг, полученная при единовременном облучении всего организма.

В таблице 13.2 приведены ориентировочные данные действия излучения на человека при облучении всего организма.

Таблица 13.2

| Доза, мКл/кг | Действие |

| 0-5 2-12,5 12,5-25 (критическая доза) 25-50 50-100 100 (полулетальная доза) 150 (летальнавя доза) | Явных повреждений нет Легкое изменение состава крови Изменение состава крови, усталость, плохое самочувствие Возможна потеря трудоспособности Потеря трудоспособности, возможна смерть Смертность 50% через 30 дней после облучения Смертность около 100% |

Особую опасность представляет  – активный стронций

– активный стронций  (Т=28 лет), который, попадая через воду, растения, рыбу и другие продукты питания в организм человека, накапливаясь в костной ткани, становится источником длительного облучения костного мозга.

(Т=28 лет), который, попадая через воду, растения, рыбу и другие продукты питания в организм человека, накапливаясь в костной ткани, становится источником длительного облучения костного мозга.

13.2 Дозиметры ионизирующих излучений

Дозиметрические приборы (дозиметры) – это устройства для измерения доз ионизирующих излучений и их мощностей. Существуют дозиметры для измерения одного вида излучения (например, нейтронные,  – дозиметры и т.д.), либо для измерения в полях смешанного излучения. Дозиметрические приборы для измерения экспозиционных доз рентгеновского излучения и

– дозиметры и т.д.), либо для измерения в полях смешанного излучения. Дозиметрические приборы для измерения экспозиционных доз рентгеновского излучения и  – излучений, проградуированные в рентгенах, называются рентгенометрами. Приборы для определения эквивалентной дозы, характеризующей степень радиационной опасности и проградуированные в бэрах, получили название бэрметров. Типичная структурная схема дозиметра представлена на рисунке 13.1.

– излучений, проградуированные в рентгенах, называются рентгенометрами. Приборы для определения эквивалентной дозы, характеризующей степень радиационной опасности и проградуированные в бэрах, получили название бэрметров. Типичная структурная схема дозиметра представлена на рисунке 13.1.

|

Рисунок 13.1. Структурная схема дозиметрического прибора

В детекторе происходит поглощение энергии излучения, приводящее к возникновению радиационных эффектов, регистрируемых с помощью измерительного устройства. Показания дозиметра регистрируют выходным устройством – стрелочным прибором, самописцем, электромеханическим счетчиком, звуковым или световым индикатором и т.п. По способу эксплуатации различают стационарные, переносные и носимые дозиметры.

В зависимости от типа детектора большинство дозиметрических приборов делятся на ионизационные (с ионизационной камерой, пропорциональными счетчиками или счетчиками Гейгера), радиолюминисцентные (сцинтилляционные, термо – и фотолюминисцентные), полупроводниковые, фотографические, химические и калориметрические. В случае ионизационных камер состав газа и вещества стенок выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось одинаковое поглощение энергии в камере и биологической ткани. Пример ионизационного дозиметра – микрорентгенометр МРМ – 2, имеющий сферическую ионизационную камеру и обеспечивающий диапазон измерений от 0,01 до 30 мк Р/с для излучений с энергиями фотонов от 25 кэВ до 3 МэВ.

Индивидуальные дозиметры ДК – 0,2 в виде цилиндров размером с обычный карандаш приспособлены для ношения в кармане. В цилиндре размещены миниатюрная ионизационная камера и однонитный элекрометр. Ионизационная камера играет роль конденсатора, который разряжается в результате ионизации воздуха под действием ионизирующего излучения. Степень разрядки конденсатора определяется по отклонению нити электрометра и однозначно определяет дозу излучения.

В сцинтилляционных дозиметрах вспышки, возникающие в сцинцилляторе под действием излучения, преобразуются с помощью фотоэлектронного умножителя в электрические сигналы, регистрируемые затем измерительным устройством.

Термолюминисцентные и в меньшей степени фотолюминисцентные дозиметрические приборы распространены как индивидуальные дозиметры для лиц, находящихся в поле облучения. Дозиметры с фотопленкой пригодны для измерения электромагнитных излучений с энергией квантов от 30 кэВ до 5 МэВ, причем для частичной компенсации зависимости их показаний от энергии фотонов применяются фильтры. Калориметрические дозиметрические приборы из-за их низкой чувствительности применяют для абсолютного излучения поглощенных доз в интенсивных полях излучения.

13.3 Приборы и материалы: дозиметр, источник излучения, пластинки из различных материалов.

13.4 Порядок выполнения работы

1. Подготовить дозиметр к работе, предварительно ознакомившись с органами управления и индикации. В нижней левой части прибора находятся два тумблера: левый из них служит для включения дозиметра (верхнее положение “ВКЛЮЧЕНО”); правый тумблер служит для переключения пределов измерения стрелочного индикатора (в нижнем положении предел измерения увеличивается в 10 раз). Индикация ионизирующего излучения проводится по стрелочному прибору – микроамперметру, шкала которого проградуирована в единицах мощности экспозиционной дозы  ' (мк Р/час) или по световому и звуковому индикаторам. В качестве светового индикатора используется светодиод, а в качестве звукового – слуховой аппарат. По количеству вспышек светодиода и звуковых сигналов можно судить об уровне радиации в данной точке помещения.

' (мк Р/час) или по световому и звуковому индикаторам. В качестве светового индикатора используется светодиод, а в качестве звукового – слуховой аппарат. По количеству вспышек светодиода и звуковых сигналов можно судить об уровне радиации в данной точке помещения.

2. Включить дозиметр в сеть с напряжением 220 В. Прибор готов к работе через 2 минуты после включения.

3. Измерить естественный фон внешнего излучения с помощью стрелочного, светового и звукового индикаторов.

Естественный фон – ионизирующее излучение, состоящее из космического и излучения, распределенных природных радиоактивных веществ – создает мощность экспозиционной дозы  '»4...20 мк Р/ч (40...200 мР/год). Естественный фон – постоянно изменяющаяся во времени величина, поэтому при его измерении определяют среднее значение, проводя измерения фона через каждые 10 секунд в течение, например, 1 минуты. Данные занести в таблицу 13.3.

'»4...20 мк Р/ч (40...200 мР/год). Естественный фон – постоянно изменяющаяся во времени величина, поэтому при его измерении определяют среднее значение, проводя измерения фона через каждые 10 секунд в течение, например, 1 минуты. Данные занести в таблицу 13.3.

Таблица 13.3

| Индикация | Мощность экспозиционной дозы | < Nэф> | D Nэф | |||||

| Время | 10с | 20с | 30с | 40с | 50с | 60с | ||

| Стрелочная (мк Р/ч) | ||||||||

| Световая (вспышек/с) | ||||||||

| Звуковая (щелчков/с) | ||||||||

4. Вставить в держатель, находящийся с боку дозиметра, источник ионизирующего излучения и провести измерение мощности экспозиционной дозы  ', как это было сделано в п. 3. Результаты занести в таблицу 13.4.

', как это было сделано в п. 3. Результаты занести в таблицу 13.4.

Таблица 13.4

| Индикация | Мощность экспозиционной дозы | < Nэ> | D Nэ | < Nэн > | D Nэн | |||||

| Время | 10с | 20с | 30с | 40с | 50с | 60с | ||||

| Стрелочная (мк Р/ч) | ||||||||||

| Световая (вспышек/с) | ||||||||||

| Звуковая (щелчков/с) | ||||||||||

Здесь Nэ – мощность экспозиционной дозы с учетом естественного фона (Nэф);

Nэн – мощность экспозиционной дозы, создаваемая источником ионизирующего излучения.

5 Вставить между источником излучения и его приемником пластинки, изготовленные из различных материалов (медь, сталь, алюминий, текстолит, картон и т.д.) и произвести измерение N /эн аналогично п.4. Оценить ослабление ионизирующего излучения этими материалами. Данные занести в таблицу 13.5.

Таблица 13.5

| Мате-риал | Индикация времени | Мощность экспозиционной дозы | < Nэ> | D Nэ | < Nэн/> | DNэн | K | |||||

| 10с | 20с | 30с | 40с | 50с | 60с | |||||||

| 1. 2. 3. 4. | Стрелочная (мк Р/ч) | |||||||||||

| 1. 2. 3. 4. | Световая (вспышек/с) | |||||||||||

| 1. 2. 3. 4. | Звуковая (щелчков/с) | |||||||||||

Значение K определяется из соотношения:

K=<Nэн> / <Nэн/>

Коэффициент K показывает, во сколько раз пластинка исследуемого вещества ослабляет мощность экспозиционной дозы, создаваемой источником ионизирующего излучения.

6. Выключить дозиметр. Вынуть источник излучения из держателя и передать его преподавателю.

7. Вычислить экспозиционную дозу, полученную оператором, при работе 36 часов в неделю для измерения мощностей доз.

13.5 Техника безопасности

1. При выполнении работы необходимо строго выполнять все правила по ТБ, разработанные и утвержденные для данной лаборатории (помещены на информационном стенде), а также все указания преподавателя и лаборанта, проводящих данное занятие.

2. Категорически запрещается вскрытие корпуса дозиметра, касание детектора и его соединительных проводов. Напряжение, подаваемое на детектор, около 800 В.

4. При помещении пластинки с радиоактивным веществом в держатель и вынимании его необходимо держать пластинку за края. После окончания работы пластинка помещается в специальный контейнер.

13.6 Контрольные вопросы

1. Что такое ионизирующее излучение ?

2. Основные типы излучения.

3. Основные дозиметрические величины.

4. Основные типы дозиметрических приборов, принцип их действия.

5. Какой тип детектора использован в дозиметре данной лабораторной работы ?

6. Основные типы детекторов ионизирующих излучений.

7. Что представляет собой естественный фон излучения ?

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Савельев И.В. Курс физики. В3 т. М: Наука. 1987, т.3.

2. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Сивинцев Ю.В. Насколько опасно излучение ? М.: Знание, 1988.

4. АлексеевБ.Ф., Барсуков И.А. и др. Лабораторный практикум по физике: Учеб. пособие. / Под ред. К.А. Барсукова, Ю.И. Уханова. М.: Высш. школа, 1988.

5. Потапов Е.Н., Ткаль В.А., Шубин В.В., Удальцов В.Е. Основы физических измерений и эксперимента: Учеб. пособие. / Под ред. В.Е. Удальцова. Новгород, НПИ, 1990.

6. Бурсиан Э.В. Физические приборы. – М.: Просвещение,1984. -271 с.

7. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1988.

8. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. – М.: Изд-во стандартов,1978.

9. Фремке А.В. Электрические измерения. – Л.: Энергия, 1973.

10. Винокуров В.И. Электрорадиоизмерения. – М.: Высш. шк., 1986.

11. Душин Е.М. Основы метрологии и электрические измерения. – Л.: Энергоатомиздат, 1987.

12. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1985.

13. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1987.

14. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высш. шк., 1987,1999. – 638 с.

15. Эссаулова И.А. и др. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. – М.: Высш. шк., 1987. – 272 с.

Учебно-методическое издание

СБОРНИК ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ

Составители: Е.А.Ариас, Г.Е. Коровина

Подготовлено к печати общей и экспериментальной физики

Изд. Лиц. ЛР №*****от****

Подписано в печать *****. Бумага офсетная. Формат 60*84/16.

Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.

Уч.-изд. Л. ***. Тираж 500 экз. Заказ № ***.

Издательско-полиграфический центр Новгородского

Государственного университета им. Ярослава Мудрого.

173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.

Отпечатано в ИПЦ НовГУ. 173003, Великий Новгород,

ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.