2. Лощина с плоским дном: а) бровка, с) линия кромки дна.

При обозначении неглубоких лощин на пологих склонах необходимо прибегать к помощи полугоризонталей, иначе структурные линии лощин на карте будут просматриваться с трудом из-за большого расстояния между горизонталями.

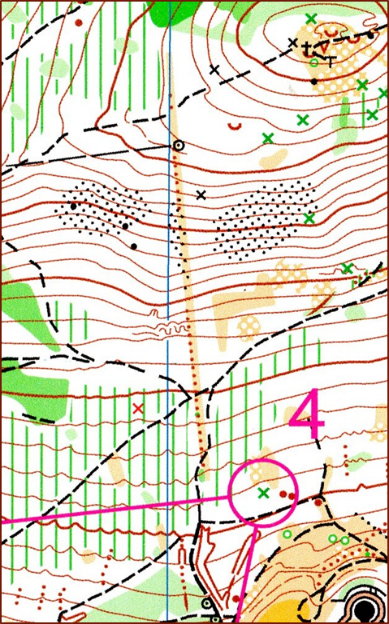

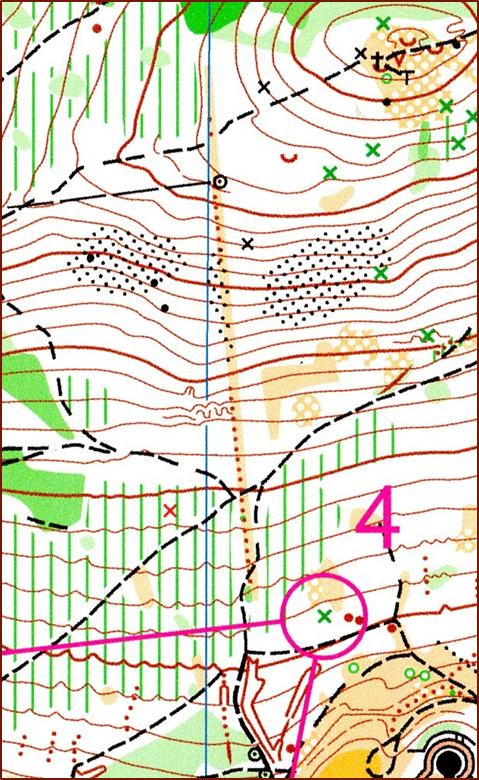

Умение распознавать структурные линии лощин на карте имеет особое значение, если в лощинах расположены микрообъекты. Только с помощью мысленных дополнительных построений можно понять, находится ли, например, камень на дне лощины, на склоне или на ее бровке.

Рис. 4. Микрообъекты в лощине.

1. Камень на левой бровке лощины.

2. Камень на склоне лощины.

3. Камень на дне лощины.

4. Камень на склоне ближе к правой бровке.

| Символьное обозначение лощины |

2.4. Выступ – небольшое возвышение на склоне с горизонтальной или слегка наклонной поверхностью.

Изображаются на карте аналогично лощинам, но с другим направлением склона (бергштриха). Встречаются на местности реже, чем лощины. Чаще всего выступ образуется в том месте, где две лощины подходят близко друг к другу или сливаются. В верхней части выступа нередко встречается плоская площадка, которая используется для постановки КП. Острый выступ иногда называют ребром.

| Символьное обозначение выступа |

| Рис.5. Выступы 1 – с площадкой в верхней части 2 – острый (ребро) |

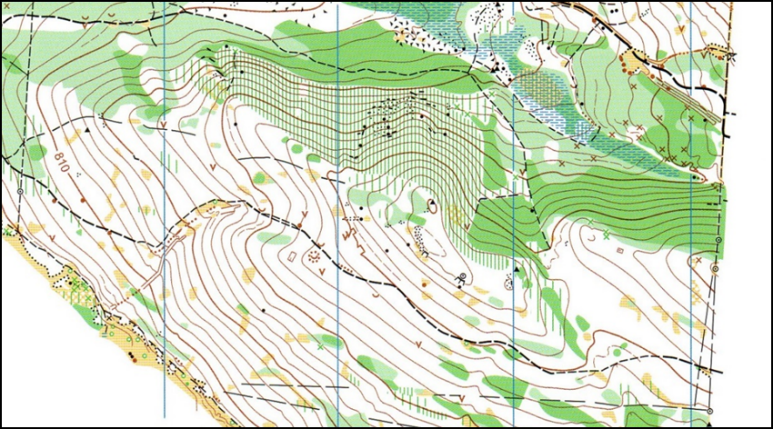

2.5. Седловина.

2.5. Седловина – это характерная форма рельефа, образуемая двумя лощинами (ямами) и двумя выступами (буграми), близко подходящими друг к другу. Чем ближе подходят друг к другу противоположные склоны выступов и лощин, тем с большей точностью может быть определена точка седловины как на карте, так и на местности. Наличие всех четырех элементов, образующих седловину, обязательно, иначе это будет либо «проход» (между двумя буграми/выступами), либо «перешеек» (между двумя ямами/лощинами).

| На фрагменте карты седловина обозначена точкой, две вершины – крестиком, две лощины направляющими линиями. |

Рис.6. Седловина.

Точкой обозначено положение седловины.

| Символьное обозначение седловины |

2.6. Формы рельефа на склоне.

На склонах различной крутизны могут находиться плоские или сравнительно пологие участки с горизонтальной или наклонной поверхностью. К ним относятся террасы и ступени.

Терраса – горизонтальная или наклонная площадка, вытянутая вдоль склона. Небольшое углубление на склоне с горизонтальной или слегка наклонной поверхностью.

Представляет собой достаточно протяженный горизонтальный участок на склоне, не имеющий ни высшей, ни низшей точки (не бугор и не яма). По сути дела, это площадной объект, ограниченный двумя горизонталями – верхней и нижней. Расстояние между ними на карте заметно больше, чем расстояние между другими горизонталями склона (рис. 7, 1). Терраса может быть и наклонной (рис. 7, 3).

Ступень – это небольшой плоский участок, как бы «спрятанный» в глубине склона (рис. 7, 2). Ступень можно рассматривать как пологую нижнюю часть маленькой «висячей» лощины на достаточно крутом склоне.

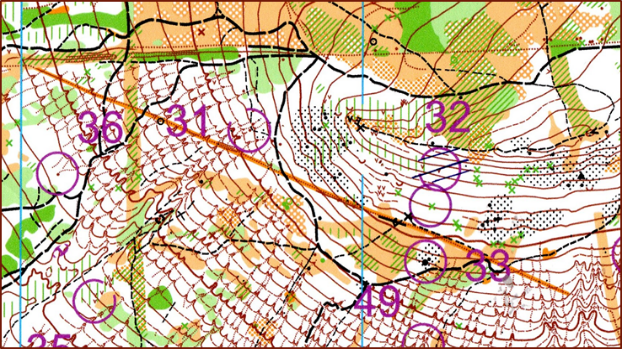

Рис. 7. Террасы.

1 – Горизонтальная терраса

2 – Ступень

3 – Наклонная терраса

4 – Наклонная терраса с контруклоном (например, профилированная лыжная трасса)

| Символьное обозначение террасы |

2.7. Обрывы.

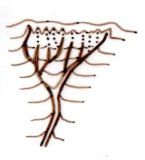

Обрыв – особо крутой участок склона, который заметно затрудняет или делает невозможным движение. Обрыв, как правило, нельзя корректно отобразить с помощью горизонталей. Поэтому для изображения обрывов применяется условный знак в виде «гребенки» (рис. 8, 1). Высота обрыва определяется тем количеством горизонталей (и полугоризонталей), которые входят в него и выходят из него (рис. 8 – три горизонтали).

Знаком обрыва показываются отвесные и крутые незадернованные участки склонов. Если крутой участок склона задернован, то его стараются показать горизонталями, если они при этом не сливаются на карте. Непроходимые и опасные грунтовые обрывы показываются знаком черного цвета, принятым для обозначения непроходимых скал.

| 1 |

| 2 |

Рис. 8. Обрывы.

1 – незадернованный

2 – задернованный

2.8. Окопы, капониры.

Искусственные сооружения, углубления в грунте (типа ниши), образованные грунтовыми обрывами.

| Рис. 9. Окопы, капониры. |

Если направление обрыва не очевидно – внутрь знака, обозначающего окоп или капонир, может быть поставлен бергштрих.

2.9. Траншеи, овраги, промоины.

Траншеи, канавы – открытые выемки в грунте, длинные,

различные по глубине и ширине рвы в земле.

| Рис. 11. Сухая канава (траншея), указана стрелками. |

| Рис. 10. Противопожарная канава, указана стрелками. |

Узкие траншеи, овраги или промоины показываются специальными знаками: жирной коричневой линией с острыми концами (если глубина объекта превышает 1 метр) или рядом коричневых точек (при глубине объекта от 0.5 метра до 1 метра).

Узкие траншеи, овраги или промоины показываются специальными знаками: жирной коричневой линией с острыми концами (если глубина объекта превышает 1 метр) или рядом коричневых точек (при глубине объекта от 0.5 метра до 1 метра).

Промоины и рвы глубиной менее 0,5 метра наносить на карту не рекомендуется.

Если ширина объекта такова, что ее можно отразить на карте, применяется знак грунтового обрыва – две параллельных коричневых линии (как правило, без штрихов из-за отсутствия места для них), положение которых соответствует положению бровок траншеи, оврага или промоины.

| Рис. 13. Овраг на фрагменте карты показан стрелкой. |

| Рис. 12. Изображение сухих канав, промоин, оврага. |

| 1 |

| 3 |

| 2 |

2.10. Земляные валы, насыпи – земляная насыпь, ограда, используемая как укрепление.

| Рис. 14. Валы, насыпи, дамбы. 1 - малый (полуразрушенный) земляной вал 2 – земляной вал (выше 1 м) 3 - насыпь (высокий и широкий земляной вал) |

Узкие земляные валы обозначаются специальным знаком – коричневой линией с точками. Валы выше 1 метра обозначаются сплошной линией, более низкие или частично разрушенные – прерывистой линией. Высокие и широкие земляные валы могут быть обозначены двумя параллельными линиями со штрихами (знак грунтового обрыва).

2.11. Микрообъекты (рис. 12).

Внемасштабные искусственные ямы, независимо от глубины, принято обозначать знаком «воронка». Знак «внемасштабная яма» применяется для обозначения ям природного происхождения, которые из-за небольших размеров не могут быть показаны горизонталями с бергштрихом, направленным внутрь. Глубина таких объектов должна быть не менее одного метра.

| Рис. 15. Внемасштабные бугры и ямы. 1 – микробугорок, 2 – продолговатый микробугорок 3 – воронка (искусственная микроямка) 4 – микроямка (внемасштабная яма) |

Знак «продолговаый микробугорок» (коричневый эллипс) применяется в том случае, если длина объекта более чем в два раза превосходит его ширину. В остальных случаях применяется знак – коричневая точка, при этом высота объекта не должна быть менее 1 метра.