2 – смещено в сторону более крутого склона).

Глава 2. Особенности изображения отдельных форм рельефа.

(источник – А. Ширинян «РЕЛЬЕФ НА СПОРТИВНЫХ КАРТАХ», методическое пособие для ориентировщиков).

2.1. Бугор.

Если бугор расположен на плоском месте, то положение его подошвы передается горизонталью (или полугоризонталью (прим. вспомогательной горизонталью), в зависимости от того, на каком уровне высоты расположена его подошва). Количество горизонталей для его изображения определяется высотой бугра и рассчитывается исходя из того, что перепад высот между двумя горизонталями равен высоте сечения рельефа.

Точка нахождения вершины располагается внутри верхней горизонтали. При равномерной крутизне всех склонов вершина находится, вероятнее всего, в геометрическом центре фигуры (круга, эллипса), описываемой верхней горизонталью (рис. 1, 1).

Если же склоны имеют разную крутизну, то положение вершины смещено, как правило, в сторону более крутого склона (рис. 1, 2).

Рис. 1. Положение вершины бугра

(1 – в геометрическом центре фигуры;

2 – смещено в сторону более крутого склона).

Пример: Предположим, что высота сечения равна 2,5 м, тогда высота бугров на рис. 1 будет равна от 2,5 до 5 м (первая горизонталь – нулевая отметка).

2.2. Яма.

Все сказанное выше, в полной мере относится и к ямам, только вместо подошвы надо иметь в виду бровку, а вместо вершины – дно. Единственное, что следует заметить, это то, что бугры с плоской вершиной встречаются редко, а вот ямы с плоским дном – довольно часто (рис. 2, 1). Иногда это удается передать на карте, особенно если склоны ямы крутые, но так бывает не всегда.

Рис.2. Ямы (1 – с плоским дном, 2 – конусообразная).

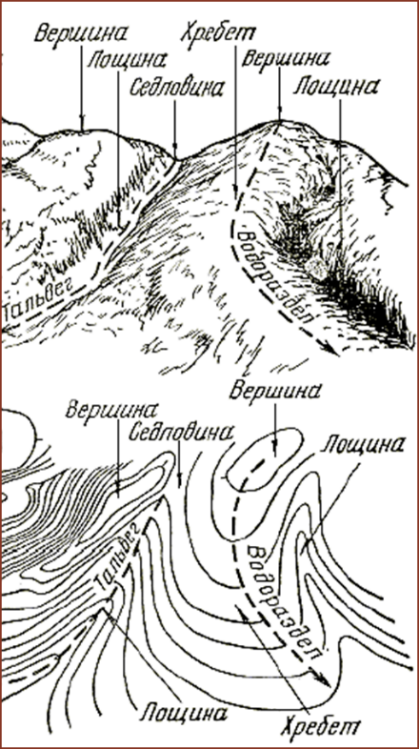

2.3. Лощина – вытянутое углубление на склоне, открытое в сторону понижения склона.

Лощина – это одна из наиболее часто встречающихся форм рельефа. Лощины имеют разнообразные формы, могут различаться:

- по глубине в различных частях,

- могут менять направление,

- могут иметь разновысокие склоны (берега),

- различную форму дна и т.п.

К основным структурным точкам и линиям лощины относятся: бровки (верхние кромки берегов), тальвег (или линия стока воды), нижние кромки дна (если лощина имеет плоское дно и, как следствие, не имеет тальвега), а также исток (точка начала лощины) и устье (нижняя часть лощины, где она полностью выполаживается).

Горизонтали, описывающие лощину, имеют несколько точек перегибов, соответствующих положению линий берегов, тальвега или линий кромки дна. Чем острее перегибы горизонталей на карте, тем более характерную форму имеет сама лощина на местности. Лощины с пологим дном (рис. 3, 2) можно отличить на карте по тому, что точки перегибов, соответствующие положению нижних кромок дна, соединены отрезками прямых линий (горизонталей). Лощины с крутыми берегами и узким (острым) дном по форме приближаются к оврагам (рис. 3, 1). Существует понятие – так называемые «висячие» лощины, они не доходят до нижней части склона, а как бы «растворяются» в нем.

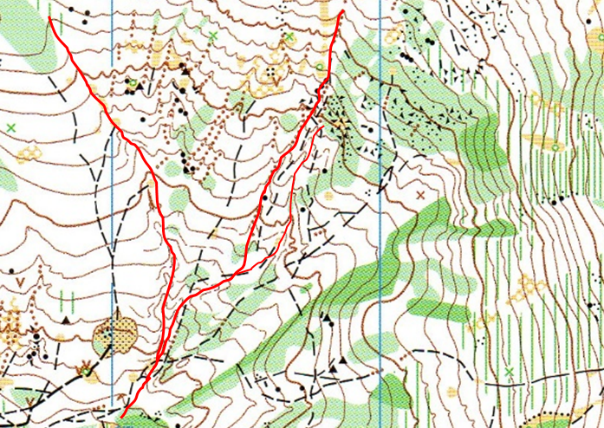

| На фрагменте карты лощины (не все) обозначены красными линиями |

Рис.3. Структурные линии лощин

1. Лощина с острым дном: а) бровка, b) тальвег.