Клеточные элементы.

Наибольшую популяцию клеток представляют фибробласты. Они располагаются по ходу коллагеновых волокон. Часть из них может дифференцироваться в стационарные клеточные элементы - фиброциты, другая - в миофибробласты, способные к сократительной активности.

Другую популяцию клеток составляют цементоциты и цементобласты, последние непосредственно прилежат к поверхности цемента корня зуба и участвуют в построении вторичного цемента. Остеобласты располагаются по поверхности альвеол и выполняют функцию образования кости.

В небольшом количестве встречаются остеокласты, одонтокласты. макрофаги и клеточные элементы специфического звена иммунной системы (лимфоциты и плазматические клетки). Причем, в маргинальном отделе это в основном плазмоциты, синтезирующие IgА. В незначительном количестве находится тучные клетки, зозинофильные и нейтрофильные лейкоциты.

Характерной особенностью периодонтальной ткани является наличие эпителиальных островков Малассе - остатки редуцированного эпителиального корневого влагалища. Объем и количество островков Малассе имеет индивидуальные особенности. С возрастом, после 30 лет, их количество значительно снижается, но они никогда полностью не исчезают.

Кровоснабжение периодонта осуществляется по верхней и нижней альвеолярным артериям. Наибольшая часть артериальной крови поступает к тканям периодонта по артериолам из костномозговых пространств альвеолярного отростка через гаверсовы и фальксмановы каналы, а также по ветвям зубной артериолы дающей пучок к периодонту. Сосудистая сеть связочного аппарата соседних зубов объединена в систему, обеспечивающую возможность коллатерального кровотока.

Кровеносные сосуды периодонта образуют несколько сплетений. Наружное, распложенное ближе к лунке, среднее, и капиллярное, расположенное рядом с цементом корня. Отток крови из периодонта осуществляется во внутрикостные вены.

Лимфатическая система периодонтальной связки представлена слепо начинающимися в соединительной ткани капиллярами и развита относительно слабо. Основная масса лимфатических капилляров идет по ходу периодонтальных венул. Отток лимфы происходит в околоушные (зубы верхней челюсти), подчелюстные (нижние резцы, премоляры) и подъязычные лимфатические узлы. Этим объясняется их увеличение при некоторых заболеваниях периодонта.

Иннервация периодонта осуществляется как афферентными, так и эфферентными волокнами тройничного нерва. Афферентные волокна проникают в ткань двумя путями - через костномозговые каналы и отходят от зубного нерва. В периодонте они образуют нервное сплетение Их окончания являются в основном механо- и ноцирепторами (болевыми рецепторами). Наибольшая плотность рецепторов отмечается в области верхушек зубов, за исключением резцов, где они распределены равномерно по всей периодонтальной щели. Имеющиеся симпатические нервные волокна участвуют в регуляции кровотока, парасимпатических волокон в периодонте не описано.

Особенностью ткани периодонта является высокая скорость ее обновления. Это касается не только и не столько клеточного состава, сколько коллагеновых волокон и основного вещества. С возрастом процессы обновления значительно замедляются, отмечается уменьшение числа макрофагов, тучных клеток и плазмоцитов. Постепенно нарастают процессы редукции капиллярного русла, уменьшается число афферентных и эфферентных нервных волокон.

Кроме вышеизложенного, структурную целостность периодонта обеспечивает эмалевое прикрепление. Оно представлено 10-20 рядами клеток многослойного плоского эпителия, полное обновление которых происходит за 4-8 дней. Это значительно превосходит процессы физиологического обновления клеток эпителия десны и обеспечивает не только механическую защиту входа в маргинальную часть периодонта, но и процессы элиминации потенциальных повреждающих факторов

2. Функции периодонта.

1. Механостатическая или анатомическая функция заключается удержании зуба в альвеоле (периодонт является связкой, соединяющей зуб с альвеолой).

2. Распределительно-регулирующая функция заключается в равномерном перераспределении нагрузки на зуб и ткани альвеолы при жевании. Ее обеспечивают основное вещество и волокна периодонта.

3. Защитная функция, выражается в том, что компоненты периодонта представляют собой особый гистогематический барьер и обеспечивают структурный и антигенный гомеостаз собственных и окружающих тканей. Реализация этого гарантируется как специфическими, так и неспецифическими факторами защиты.

4. Трофическая функция обеспечивается хорошо развитой сосудистой и нервной сетью.

5. Пластическая функция тесно связана с защитной и обеспечивает поддержание структуры и репарацию тканей как самого периодонта, так и тканей, контактирующих с ним.

6. Сенсорная функция реализуется через богатую сеть рецепторного аппарата периодонтальной щели и тесно связана со всеми вышеперечисленными.

Со слайда:

1.Опорно-удерживающая - фиксация зуба в альвеоле челюсти;

2. Амортизационная - равномерное распределение давления во время разжевывания пищи – за счет связочного аппарата периодонта;

3.Пластическая - участвует в росте, прорезывании и смене зубов, за счет цементобластов и остеобластов идет построение цемента и кости;

4.Трофическая - за счет периодонта осуществляется питание цемента и компактной пластинки альвеолы;

5.Барьерная - реализуется посредством гистиоцитов, предотвращающих проникновение бактерий в область зубного корня;

6.Сенсорная - реализуется через богатую сеть рецепторного аппарата периодонтальной щели;

7.Репаративная - восстановление тканей, как самого периодонта, так и тканей контактирующихс ним.

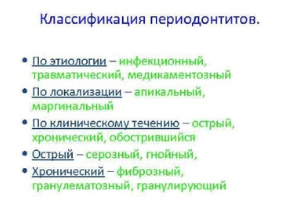

3. Классификация периодонтитов.

Клинико-морфологическая классификация периодонтитов

1. Острые периодонтиты: (по течению)

а) серозный периодонтит

б) гнойный периодонтит.

2. Хронические периодонтиты: (по течению)

а) гранулирующий периодонтит

б) гранулематозный периодонтит:

- простая гранулема;

- сложная или эпителиальная гранулема;

- кистогранулема;

в) фиброзный периодонтит.

3. обострение хронического (по течению)

4. Показания и противопоказания к консервативному методу лечения верхушечных периодонтитов.

Показания:!!!

1) Острые и хронические периодонтиты при отсутствии значительных изменений в периапикальных тканях (гранулема киста не более 1 см).

2) Возраст до 30 лет

3) Отсутствие хронических заболеваний

Со слайда:

Абсолютные противопоказания к медикаментозному лечению периодонтита:

1) нарастание явлений воспаления, общая септическая реакция, несмотря на раскрытие полости зуба и разрез по переходной складке;

2) околокорневые (радикулярные) кисты диаметром более 1,5 см и кисты, проросшие в гайморову полость;

3) «расшатанные зубы» (подвижность III степени);

4) зубы, около которых имеется значительная атрофия альвеолярного отростка челюсти патологический зубодесневой карман, глубина которого достигает околоверхушечного очага воспаления.

При лечении острых (серозного и гнойного) периодонтитов противопоказаний для применения современных технологий сравнительно немного:

- острый инфаркт миокарда, мозговой инсульт, острый сепсис, острый лейкоз, острая лучевая болезнь, острая почечная недостаточность.

Противопоказаний к консервативному методу лечения обострившихся хронических верхушечных периодонтитов значительно больше. Консервативные методы лечения противопоказаны больным, страдающим заболеваниями, в патогенезе которых лежит фокальная инфекция.

- К этим заболеваниям относятся: ревматизм, сопровождающийся поражением клапанов сердца, гломерулонефрит, цирроз печени, хроническая красная волчанка, вульгарная пузырчатка, болезнь Лайела, туберкулез, злокачественные новообразования, состояния после перенесенного инфаркта миокарда и мозгового инсульта, хронический лейкоз, неспецифический полиартрит, ВИЧ-инфицирование, хроническая лучевая болезнь, миогоморфная экссудативная эритема

Среда противопоказаний, вызванных "местными" причинами следует выделить следующие;

1. При лечении острых периодонтитов:

а) острые периодонтиты в зубах с непроходимыми каналами (невозможность их расширения современными эндодонтическими инструментами),

б) острые периодонтиты в зубах с прочно фиксированным штифтом, корневым материалом заполняющим канал, обломками инструментария, при невозможности удаления:

в) при наличии глубокого костного кармана сообщающегося с периапикальной областью и 2-3 степени подвижности зуба:

г) разрушение коронки зуба, не позволяющее провести в последующим ее реставрацию терапевтическими или ортопедическими методами.

2. При лечении обострившихся хронических верхушечных периодонтитов противопоказаниями являются все вышеуказанные причины, а также

а) большие размеры периапикального очага (свыше 1 см);

б) частые обострения процесса (более 1 раза в месяц).

При лечении острых и обострившихся верхушечных периодонтитов главными задачами являются:

а) ликвидация воспалительного процесса в периапикальных тканях;

б) стимуляция репаративных процессов в периодонте;

в) восстановление жевательной функции зуба

5. Цели консервативной терапии.

1)Ликвидация воспалительного процесса в периапикальных тканях

2) Стимуляция репаративных процессов в периодонте

3) Восстановление жевательной функции зуба

Для выполнения поставленных целей врач- стоматолог должен владеть современной эндодонтической техникой, иметь набор качественного эндодонтического инструмента, широкий арсенал лекарств. Противомикробных препаратов и корневых пломбировочных материалов.

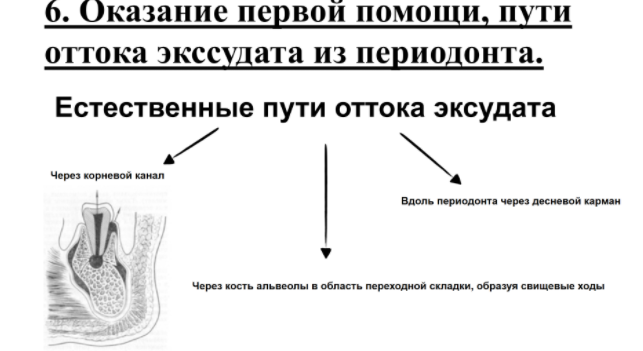

6. Оказание первой помощи, пути оттока экссудата из периодонта при острых формах Pt.

Пути оттока экссудата:

· Через корневой канал зуба

· В выраженной стадии острого периодонтита, осложнившегося периоститом необходимо провести горизонтальный разрез по переходной складке в области «причинного зуба» Разрез делают длинной не менее 2 см с обязательным рассечением надкостницы челюсти

·

Про первую помощь ничего, видимо придется спрашивать (у групп, которых уже было занятие, эту тему не осветили)

Неотложная (первая) помощь при верхушечном периодонтите:

Обезболивание 2 мл 50% раствора анальгина, введенного в/м, местная инфильтрационная анестезия новокаином в сочетании с антибиотаками (например, линкомицин). Местно — холод.

Специализированная помощь при верхушечном периодонтите.

Острый процесс требует немедленного вмешательства — создание оттока эксудата из заверхушечной области, что достигается путем прохождения корневого канала эндодонтическим инструментом и раскрытием верхушечного отверстия. Поднадкостничный абсцесс вскрывают. Корневые каналы обрабатывают антимикробными средствами – дальше вывести зуб из окклюзии (спилить по бокам), дать рекомендации пациенту. Применяют и хирургические методы лечения — удаление зуба, реплантацию зуба, гемисекцию

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

*острый гнойный периодонтит; обострение хронических периодонтитов.

- Основной задачей лечения данных форм периодонтитов является ликвидация очага гнойного воспаления в тканях периодонта и предотвращение распространения воспалительного процесса на окружающие зуб ткани, а также снятие общих симптомов гнойного воспаления.

1 посещение:

1. Опрос (сбор анамнеза -жалоб)

2. Осмотр: Внешний (симметрия лица, чистота кожных покровов, ЛУ, ВНЧС, слизистой оболочки полости рта, зондирование зубов. Дополнительные методы обследования: ЭОМ, холодовые/тепловые пробы, горизонтальная/вертикальная перкуссия, Рентгенодиагностика

3. Постановка диагноза

4. Обсуждение плана лечения

a) проведение полноценного обезболивания (но скорее всего при сильном присутствующем воспалении анестезия не подействует в нужной мере, так как в гнойном очаге анестетик быстро распадается и теряет свою активность);

б) раскрытие и обработка кариозной полости/снятие пломбы/трепанация искусственной коронки- выполняется шаровидным бором с алмазной крошкой для турбинного наконечника;

в) Трепанация (вскрытие) крыши полости зуба - выполняется шаровидным бором обычным/на длинной ножке для турбиного наконечника;

г) снятие (удаление) крыши полости зуба производится цилиндрическим/эндобором/конусовидным бором угловым механическим наконечником для микромотора и удаление путридных масс из коронковой части пульпы зуба под ванночкой из антисептиков (например, 2% хлоргексидин) с помощью эндодонтического экскаватора;

д) Поиск устьев корневых каналов, если таковые имеются - зонд/эндозонд/файлы/ Canal Blue/кариес маркер.

c) расширение устьев корневых каналов, если таковые имеются, используя Gates Glidden или Largo (Pesso Reamer);

ж) удаление остатков путридных масс из широких хорошопроходимых корневых каналов -дробно, под ванночкой из антисептиков (например, 2% хлоргексидин).

3)Прохождение корневого канала римером или файлом

и) медикаментозная обработка корневых каналов с использованием антисептиков (2% хлоргексидин);

к) раскрытие (расширение) апикального отверстия корневого канала, для лучшего дренирования гнойного очага проводится эндодонтическим инструментом, желательно с использованием ренттенологического контроля апекелокатора;

л) повторная медикаментозная обработка корневых каналов антисептиками;

м) выведение причинного зуба из окклюзии

ДАЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ!

1) щадить "причинный зуб» при жевании. Кариозную полость при приеме пиши закрывать ватным тампоном;

2) воздержаться от посещения мест с повышенными температурами - горячие ванны, бани, сауны и тд. до прекращения воспалительного процесса;

3) осуществлять обильные полоскания и ротовые "ванночки" антистатическими растворами (например, 1:5000 фурацилин) 4-5 раз в день, обязательно после еды. Применение «ванночек» заключатся в том, что пациент задерживает в ротовой полости данный раствор до того момента, пока он не нагреется до температуры, не влияющий на чувствительность. Затем данный раствор выплевывается, и набирается следующая порция.

4) назначается следующая противовоспалительная терапия

-прием антибиотиков широкого спектра действия, предпочтение отдается линкомицину, ампициллину 0,5 г 3 раза в день… (5-14 дней. В зависимости от вида антибиотика)

5) Нельзя применять антибиотики одновременно с употреблением алкоголя, так как будет наблюдаться отсутствие желаемого лечебного эффекта;

-прием противопротозойных препаратов: трихопол (метронидозол) по 0,5 г 2 раза в день;

-антигистаминные препараты (супрастин таветил);

-витаминотерапия: витамин "С" по 1000 мг и день; асвит по 1 капсуле 3 раза в день.

-Явка через 3 дня!!

2 посещение: КАЛЬЦИЙ - КАЛАСЕПТ

1) Опрос (Жалобы).

2) Осмотр.

3)При отсутствии болей и жалоб корневые каналы «причинного» зуба должны быть механически обработаны (желательно применение коронарно-апикальных методик),

4) тщательно медикаментозно обработаны (антисептики или протеолитические ферменты) до "чистых" турунд.

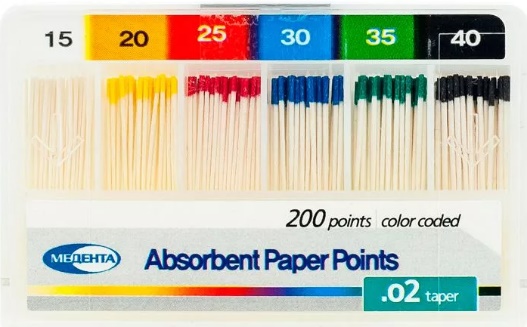

5) В каналах вставляются турунды/бумажный штифт со свежим раствором антисептика (например, Крезофен) или каналы временно пломбируют с применением паст (например, Гриназоль),

6) зуб герметично закрывается временной пломбой (водный дентин).

Рекомендации: продолжить А.Б терапию, «Ванночки», Вит С.

Явка через 3 дня. *если воспалительный процесс обострится -прийти на приём. Если нет возможности удалить временную пломбу самостоятельно и выполнять рекомендации данные после 1 посещения.

3 посещение:

Через 30 суток после второго посещения

1) Опрос. Осмотр. При отсутствии жалоб. Качественное пломбирование корневых каналов.

Для предотвращения реинфекции периодонта и микроканальцев при отсутствии жалоб больного в третье посещение:

-удаляется временная пломба

-каналы тщательно обрабатываются антисептиком, высушиваются

-и пломбируются до анатомической (рентгенологической) верхушки с использованием современных пломбировочных материалов и технологий. Пломбирование корневых каналов можно производить любым из методов за исключением системы «Термафил», так как данная методика пломбирования имеет отрицательные свойства (термотравма, баротравма, механотравма и другие). Пломбировочный материал для закрытия кариозной полости подбирается по клиническимпоказаниям.

-Рентген контроль качества пломбирования

* При лечении Обострения деструктивных форм хронических Pt -далее лечение с применением кальцийсодержащих препаратов для временного пломбирования кк.

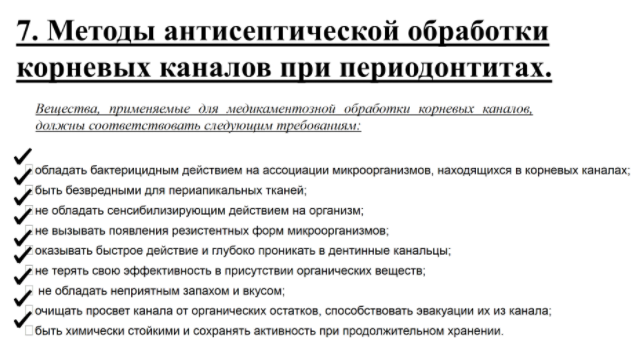

7. Методы антисептической обработки корневых каналов при периодонтитах. Медикаментозные средства, применяемые с этой целью.

Методы медикаментозной обработки корневых каналов:

Методы медикаментозной обработки корневых каналов:

1) на турунде: на эндодонтический инструмент наматывают ватную турунду, которую смачивают антисептиком, и вводят в корневой канал.

2) С помощью бумажного пина(штифта). Сухой бумажный пин вводят в корневой канал, после чего на него капают антисептик (пинцетом), затем пин выводят из канала. (см. картинку – это штифт)

3) С помощью эндодонтического шприца. Иглы для эндодонтического шприца используются специальные (отверстие с боку), чтобы антисептик не выводился в периодонт.

4) с помощью ультразвука

5) с пастой какой-то

ПРАВИЛА ПРОМЫВАНИЯ КАНАЛА ИЗ ШПРИЦА:

1) всегда использовать только эндодонтические иглы

2) никогда не продвигать иглу глубже, чем на ½ канала

3) никогда не вводить антисептик под давлением

4) следить, чтобы игла не «заклинивалась» в канале

Антисептики бывают: (все это есть в нашем файле с материалами, вставлю сюда)

- Хлорсодержащие

- Кислородсодержащие

- Препараты йода

- Препараты нитрофуранового ряда

- Четвертичные аммониевые соединения

- Протеолитические ферменты

A. Хлорсодержащие антисептики

Препараты:

1. Гипохлорит натрия (обладает очень активным действием, растворяет все витальные некротизированные ткани + обладает выраженным антимикробным эффектом (даже влияет на грибы рода Кандида))

• Гипохлорит реагирует с белками образуя хлорамин и сами белки при этом распадаются.

•Сейчас все вроде как используют 5% гипохлорит, но мы конечно же чаще используем 3%, так как он оказывает и антимикробное действие, и он более щадящий для окружающих тканей. А высокая концентрация может оказывать деструктивное действие на ткани периодонта.

ВНИМАНИЕ – нельзя выводить за апекс. При попадании в периапикальные ткани – резкая боль, профузное кровотечение, развитие отека (асептическое воспаление).

2. Белодез 3% (фирмы Владмива)

3. Паркан 3% (фирмы септодонт)

4. Хлоргексидин 2%

Б. Кислородсодержащие препараты

– перекись водорода

• Механизм действия - освобождается активный кислород, вызывается пенящий эффект – хорошо промываются каналы.

! NB Смешивать препараты нельзя. Используем 1 препарат. Если используем два разных, то обязательно между ними нужно промыть канал дистиллированной водой.

B. Препараты йода

ВНИМАНИЕ! – прежде, чем применять препараты йода, необходимо выяснить, нет ли у пациента аллергии на йод.

1. Йодинол 1% (синего цвета). Обладает бактерицидным, фунгицидным действием.

Является индикатором - при соприкосновении с продуктами распада тканей, с микробным и гнойным содержимым - он обесцвечивается. То есть проверяем чистоту канала после промывки

• Йоднолом смачивается турундочка или бумажный штифт, держится несколько минут в канале, выводится и смотрится соответственно. Если синий цвет, то все збс

2. Йодид калия (отличается хорошей антибактериальной активностью, характеризуется минимальной токсичностью и не раздражает периодонт). Хорошо уничтожает запахи из канала (при периодонтите преимущественно преобладают анаэробная микрофлора - следовательно есть запах)

3. Раствор йода спиртовой 5%

Г. Нитрофураны

(0,5% фурацилин, 0,1-0,15% фурадокин, фурзалидон)

- Эти препараты оказывают сильное бактерицидное действие в том числе на те микроорганизмы, которые резистентны к другим медикаментам. Это обусловлено влиянием нитрофуранов на энзимы микробных клеток. Кроме того, нитрофураны усиливают фагоцитарную активность лейкоцитов и обладают выраженным антиэкссудативным действием.

Д. Четвертичные аммониевые соединения

- 0,1% раствор декамина. Оказывает бактерицидное действие на спорообразующие микроорганизмы, дрожжеподобные грибы.

- Димексид, диметилсульфооксид. Оказывает антисептическое, противовоспалительное, аналгезирующее, бактериостатическое, фунгицидное действие.

Е. Протеолитические ферменты – их используем чаще всего при периодонтите!

Трипсин

Химотрипсин

Лизоцим

·Применяются при выраженном гнойном экссудате из корневого канала. При острых обострениях хронических форм периодонтита.

·Усиливают отток экссудата из очага воспаления, не наносят вреда тканям периодонта, стимулируют фагоцитоз, разрушают бактериальные токсины, усиливают действие АБ.

(используем без антисептиков – а то превратятся в воду)

В настоящее время корневой канал обрабатывают по следующей схеме:

1. гипохлорит натрия – после каждой смены инструмента и после окончания механической обработки канала,

2. затем – перекись водорода,

3. затем – дистиллированная вода.

( на всякий) Вещества для обработки корневых каналов должны соответствовать определённым требованиям:

1.Быть бактерицидным для микроорганизмов, находящихся в корневых каналах;

2.Оказывать быстрое действие и глубоко проникать в дентинные канальцы;

3.Не терять свою эффективность в присутствии органических веществ;

4.Не обладать запахом и специфическим вкусом;

5.Быть химически стойкими и сохранять активность при длительном хранении;

6.Быть безвредными для периапикальных тканей и способствовать их регенарации;

7.Не обладать сенсибилизирующим действием и не вызывать появления резистентных форм микроорганизмов

8. Методы инструментальной обработки корневых каналов при периодонтитах.

Сначала как обычно:

1. Раскрытие полости зуба и снятие нависающих краев эмали

2. Некроэктомия

3. Профилактическое расширение кариозной полости

4. Формирование полости

5. Обработка краев эмали

6. снятие крыши полости зуба и удаление некротических масс из полости зуба

7. расширение устьев каналов;

8. дробное удаление путридных масс из корневых каналов под ванночкой из антисептиков (гипохлорид натрия, 1-2% раствор хлорамина, 3% перекись водорода);

9. измерение рабочей длины корневого канала с использованием файла с отметчиком (проводится рентгенография с мастер-файлом в канале);

10. удаление размягченного инфицированного дентина со стенок канала;

Ну, я думаю, тут также: методики StepBack, CrownDown + ирригация. – повторить!

Почему нужна ирригация?

При апикальном периодонтите система корневых каналов колонизирована микроорганизмами. В настоящее время полностью элиминировать эти микроорганизмы только с помощью механической инструментальной обработки невозможно. Следовательно, для уничтожения внутрикорневой инфекции требуются ирританты.

- Делаем это гипохлоритом натрия (по данным около 20 мл на 1 канал)

Протокол ирригации (на всякий)

• Размер апикального препарирования: по крайней мере до 35 размера

• После создания доступа: промыть каналы NaOCI

• Между сменой инструментов: 2-5 мл NaOCI на канал

• После формирования: 5-10 мл NaOCI на канал

• После формирования: ирригация 5 мл ЭДТА на канал на 1 минуту (или лимонная кислота)

• Окончательное промывание 2 мл NaOCI на канал

• Дополнительно: окончательная ирригация хлоргексидином

• Дополнительно: промывание спиртом перед обтурацией

9. Принципы лечения острого серозного периодонтита

Противопоказания лечения острого серозного периодонтита: острый инфаркт миокарда, мозговой инсульт, острый сепсис, острый лейкоз, острая лучевая болезнь, острая почечная недостаточность

Среда противопоказаний, вызванных "местными" причинами следует выделить следующие:

При лечении острых периодонтитов :

- острые периодонтиты в зубах с непроходимыми каналами (невозможность их расширения современными эндодонтическими инструментами)

- острые периодонтиты в зубах с прочно фиксированным штифтом, корневым материалом, заполняющим канал, обломками инструментария, при невозможности удаления

- при наличии глубокого костного кармана, сообщающегося с периапикальной областью и 2-3 степени подвижности зуба

- разрушение коронки зуба, не позволяющее провести в последующим ее реставрацию терапевтическими или ортопедическими методами.

При лечении острых периодонтитов главными задачами являются:

- ликвидация воспалительного процесса в периапикальных тканях;

- стимуляция репаративных процессов в периодонте;

- восстановление жевательной функции зуба

Лечение обычно проводится в 2 посещения, реже – несколько.

Задачи 1-го посещения:

1.Снятие болевого синдрома

2. Воздействие на воспалительный очаг в периодонте

3. Проверка зуба на герметизацию

Последовательность лечения:

1) Проведение диагностической рентгенодиагностики

2) Осуществление полноценного обезболивания (предпочтение – инъекционное проводниковое обезболивание; используются высокоскоростные стоматологические установки) – при гнойном анестезия херово работает

3) Изоляция при помощи коффердама

4) Раскрытие кариозной полости (как при лечении пульпита), либо удаление пломбы, трепанация искусственной коронки выполняется шаровидным бором для турбинного наконечника

5) Снятие крыши полости зуба – цилиндрическим бором или конусовидным бором для микромотора и удаление путридных масс из коронковой части пульпы зуба под ванночкой из антисептиков (2% хлоргексидин) с помощью эндодонтического экскаватора

6) Расширение устьев корневых каналов Gates Glidden или Largo

7) Дробное удаление путридных масс из кк под ванночкой из антисептиков (гипохлорид натрия, 1-2% хлорамин, 3% перекись)

Пульпоэкстрактор (смоченный антисептиком) вводится на 1/3 кк. Потом извлекается и промывается в растворе антисептика, затем вводится на 2/3 кк, процедура повторяется. В заключение пульпоэкстрактор вводится на всю длину канала и извлекается остаток распада пульпы – до анатомического апекса

Выводим из окклюзии, ваточка

8) Медикаментозная обработка кк с использованием антисептиков

9) Выведение причинного зуба из окклюзии

10) Наложение временной пломбы (водный дентин)

!!! При проведении лечения острого серозного периодонтита вскрытие апикального отверстия кк не происходит !!!

1)

Рекомендации для больного:

1) Уменьшить нагрузку на зуб при жевании

2) 3-4 раза проводить обильные полоскания полости рта тёплой водой

3) Назначение антигистаминовых средств (супрастин по 0,025; тавегил по 0,001) – 2 раза в день, витамин С в дозировке 600-700 мг в день, сульфаниламидные препараты (бисептол, сульфодиметоксин) – 1 таблетка 2-3 раза в день + противовоспалительные

2 посещение: через 3-4 дня. При отсутствии жалоб корневые каналы обрабатываются растворами антисептиков, высушиваются и пломбируются (технику пломбирования ПОВТОРИТЬ!) под контролем рентгенограммы до рентгенологической верхушки. Выбор пломбировочного материала – по терапевтическим показаниям

ОБЯЗАТЕЛЬНО механическая обработка!! Краун Даун

11. Принципы лечения острого гнойного периодонтита. Принципы лечения обострения хронических периодонтитов.

Общая схема лечения острого гнойного и обострившегося хроническою периодонтита

Основная задача:

- ликвидация очага гнойного воспаления в тканях периодонта,

- предотвращение распространения воспалительного процесса на окружающие зуб ткани,

- снятие общих симптомов гнойного воспаления.

Задачами первого посещения являются:

а) создание оптимальных условий для эвакуации гнойного экссудата из периодонтальной щели;

б) снятие общетоксических явлений в организме больного.

Для выполнения этих задач предлагается следующая схема:

а) рентгенодиагностика;

б) проведение полноценного обезболивания (проводниковые анестезии, высокоскоростные стоматологические установки; мануальный прием- фиксация пораженного зуба пальцами врача);

в) раскрытие кариозной полости, снятие пломбы, трепанация искусственной коронки:

г) снятие крыши полости зуба и удаление некротических масс из полости зуба;

д) расширение устьев корневых каналов;

е) удаление остатков путридных масс дробно, под ванночкой из антисептиков (преимущественно хлорсодержащих);

ж) медикаментозная обработка корневых каналов с использованием

протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин, хемопсин);

з) измерение длины корневых каналов;

и) удаление размягченного инфицированного дентина со стенок корневых каналов;

к) расширение корневых каналов с использованием современных технологий;

л) раскрытие апикального отверстия корневого канала, для лучшего дренирования гнойного очага проводится эндодонтическим инструментом, желательно с использованием компьютерного контроля;

м) повторная медикаментозная обработка корневых каналов.

Зуб оставляется "открытым" до второго посещения

Больной получает следующие рекомендации:

а) щадить "причинный зуб при жевании, желательно кариозную полость при приеме пиши закрывать ватным тампоном;

б) осуществлять обильные полоскания (ротовые "ванночки") антисептическими растворами (1:5000 фурацилин) 4-5 раз в день, обязательно после еды;

в) назначается следующая противовоспалительная терапия:

- прием антибиотиков широкого спектра действия, предпочтение отдается лннкомицину, ампициллину 0,5 г 3 раза в день;

- прием противопротозойных препаратов: трихопол (мегронидозол) по 0,5 г 2 раза в день.

- антигистаминные препараты (супрастин. тавегил);

- витаминотерапия: витамин "С" по 1000 мг в день; аевит по 1 капсуле 3 раза в день.

Дискутабельным остается вопрос о необходимости создания дополнительного оттока экссудата путем разреза по переходной складке в области "причинного" зуба. Мы рекомендуем проводить разрез только при наличии сформировавшегося абсцесса (симптом флюктуации) из дополнительных методов усиливающих отток гнойного экссудата можно рекомендовало после первого посещения 2-3 сеанса УВЧ-терапии (олитермический или атермический режим).

Основной задачей второго посещения является проверка зуба на герметизацию. При отсутствии болей в течение 2-3 дней во второе посещение корневые каналы 'причинного" зуба должны быть тщательно медикаментозно обработаны (антисептики, протеолитические ферменты) до "чистых" турунд. В каналах оставляются турунды со свежим раствором антисептика (преимущественно хлорсодержащего), зуб герметично закрывается временной пломбой.

Задачей последнего посещения (через 2-3 суток после второго посещения) следует считать качественное пломбирование корневых каналов до верхушки, для предотвращения реинфекции периодонта и микроканальцев при отсутствии жалоб больного в третье посещение удаляется временная пломба, каналы тщательно обрабатываются антисептиком, высушиваются и пломбируются под рентгенологическим или компьютерным контролем до верхушки с использованием современных технологий.

Пломбировочный материал для закрытия кариозной полости подбирается

по клиническим показаниям

Общее лечение рекомендуется продолжить после пломбирования канала еще в течение 1-2 дней

Технологию механической обработки корневого канала см. в методических указаниях "Заболевания пульпы зуба".

Опрос

Осмотр

Рентген

Согласие пациента

Вскрытие полости кариозной

Вскрыть крышу полости - зондом

Снятие крыши полости зуба - цилиндрический бор

Ищем устья - эндодонт зонд

Расширяем устья

Дробное удаление путридных масс под ванночкой из антисептиков

Выводим из окклюзии

Ваточку

дать рекомендации

11. Принципы лечения хронических периодонтитов

Лечение хронических верхушечных периодонтитов

- При определении противопоказаний к лечению хронических верхушечных периодонтитов с наличием очага деструкции костной ткани в области верхушки корня, следует придерживаться указаний данных для острых гнойных и обострившихся хронических периодонтитов.

При ведении больных с хроническим фиброзным периодонтитом противопоказаниями к консервативному методу лечения являются как правило только местные причины.

Основными задачами лечения хронических верхушечных периодонтитов являются:

а) предотвращение реинфекции цериодонта из микроканальцев канала корня:

б) стимуляция процессов репарации очага деструкции костной ткани в области верхушки корня пораженного зуба;

в) восстановление жевательной функции зуба.

Для реализации этих задач предлагаются следующие схемы лечения хронических верхушечных периодонтитов. Вариант схемы зависит от формы периодонтита (имеется или нет очаг деструкции костной ткани в области верхушки корня).

1. Хронический фиброзный периодонтит (отсутствует очаг деструкции костной ткани). Лечение периодонтитов этой формы строится, как правило, из двух сеансов.

- Задачей 1-го посещения является тщательная механическая и антимикробная обработка канала.

Лечение проводится в следующей последовательности;

а) формируется кариозная полость по правилам описанным в методических указаниях "Пульпиты";

б) снимается крышка полости зуба,

в) удаляются путридные массы из полости зуба;

г) расширяется устье корневого канала:

д) под 'ванночкой" из антисептиков дробно удаляются путридные массы из корневого канала (желательно использовать диатермокоагуляцию),

ж) корневой канал активно промывается антисептиками, протеолитическими ферментами;

з) проводится удаление инфицированного размягченного внутриканального дентина с помощью эндодонтических инструментов, при плохой проходимости обязательно в сочетании с химическими расширителями каналов.

и) повторно проводится антисептическая обработка корневого канала к в корневой канал вводится турунда, смоченная антисептиком (предпочтение отдается хлорсодержащим антисептикам),

л) герметичное закрытие кариозной полости временной пломбой.

Задачей 2-го посещения является тщательная обтурация корневого канала пломбировочным материалом строго до верхушки корня. Во второе посещение (через 2-3 дня) удаляется временная пломба и турунда из корневого канала, канал обрабатывается антисептиком и пломбируется с использованием современных пломбировочных материалов и технологий.

При лечении хронических верхушечных периодонтитов с наличием очага деструкции в области верхушки корня задачей врача является воздействие лекарственными средствами на очаг хронического воспаления.

Это можно лишь при раскрытом апикальном отверстии. Поэтому после этапа удаления инфицированного размягченного виутриканального дентина необходимо эндодоитическим инструментом раскрыть апикальное отверстие, а затем проводить тщательную антисептическую обработку канала после, после которой можно рекомендовать, при отсутствии противопоказаний, физиотерапевтические методы воздействия на очаг хронического воспаления можно применить электрофорез протеолитических ферментов, анод-гальванизацию, ультразвук, внутриканальную лазерную терапию

После окончания физиотерапевтических процедур в корневой канал вводится турунда с антисептиком, кариозная полость закрывается временной пломбой (зуб проверяется на "герметизацию").

- При отсутствии жалоб план лечения во 2 посещение совпадает с планом лечения при хроническом фиброзном периодонтите.

Следует отметить, что пломбирование корневого канала должно быть только до верхушки корня. В настоящее время при лечении хронических периодонтитов с наличием очага деструкции в области верхушки корня применяют, так называемое, отсроченное пломбирование.

- Во второе посещение корневой канал пломбируется с выведением за верхушечное отверстие нетвердеющего пломбировочного материала. Например композиция: мефенаминат Nа. трихопол, окись цинка, на 1%-ном растворе димексида Зуб закрывают временной пломбой. Больного наблюдают в течение 2-3 месяцев (клинические проявления, рентгенологический контроль очага деструкции).

Через 2-3 месяца удаляют временную пломбу и временный корневой материал, канал корня зуба пломбируют твердеющим материалом. Кариозную волость заполняют постоянным пломбировочным материалом.

12. Принципы лечения травматических периодонтитов

Острые верхушечные периодонтиты встречаются как следствие одномоментной бытовой, спортивной травмы. Они встречаются в нескольких клинических проявлениях.

1. Ушиб периодонта (вывих зуба) сопровождается подвижностью зуба, болезненностью при надкусывании на "причинный" зуб.

Схема лечения данного состояния, следующая:

а) рентгенодиагностика (отсутствует перелом корня),

б) ЭОМ (показатели 20-30 мкАа);

в) временное шинирование зуба;

г) выведение из окклюзии "причинного" зуба;

д) обильные ротовые полоскания.

е) прием нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен) 3 раза в день в течение 5 дней.

Контрольная явка больного через 2 недели с измерением ЭОМ.

2. Разрыв сосудно-нервного пучка. Клинически данное состояние проявляется изменением цвета зуба (розовая окраска), подвижность зуба больше при накусывание на причинный зуб.

Схема лечения:

а) рентгенодиагностика (для исключения возможности перелома корня),

б) ЭОМ (показатель - свыше 100 мкА);

в) трепанация коронки зуба под анестезией с использованием анестетиков последнего поколения (септонест, ультракаин и т.п.);

г) удаление некротизированной пульпы из полости зуба и дробное удаление корневой пульпы под "ванночкой" из антисептика, желательно с применением поэтапной диатермокоагуляции;

д) антисептическая обработка корневого канала.

е) удаление пристеночного дентина из корневого канала эндоинструментом;

ж) повторная антисептическая обработка канала;

з) введение ватной (бумажной) турунды, смоченной раствором антисептика;

и) герметичное закрытие трепанационного отверстия временной пломбой;

к) выведение зуба из окклюзии;

д) при необходимости временное цитирование.

Во второе посещение (через 2-3 суток) при отсутствии жалоб удаление временной пломбы, антисептическая обработка канала и его герметичное пломбирование до верхушки корня.

3. Разрывы сосудисто-нервного пучка в сочетании с переломом корня. План лечения зависит от данных полученных при рентгеновском обследовании:

а) при переломе корня многооскольчатом, продольном - консервативный метод исключается, проводится "операция удаления зуба";

б) при переломе в области верхушки корня - подготовка зуба к операции резекции верхушки корня;

в) при переломе корня поперечно, в средней части, в первое посещение - фиксация отломков под рентгенологическим или компьютерным контролем с помощью металлических штифтов.

4. Хронический травматический периодонтит, как правило, является исходом перегрузки зуба (зубов) при ошибках протезирования, при возникновении травматических узлов артикуляция на фоне заболеваний пародонта. Клиническая картина хронического травматического периодонтита чаще соответствует хроническому фиброзному, реже периодонтитам с очагами деструкции в области верхушки корня.

План лечения сводится к устранению причины:

а) рациональное протезирование;

б) избирательное пришлифовывание зубов (выравнивание окклюзионной кривой):

в) терапевтическое лечение проводится по схеме лечения соответствующей клинической форме верхушечного периодонтита.