ТЕМА: Классификация пульпитов. Этиология. Методики лечения пульпитов.

Оглавление

Занятие № 1. 2

№ 1. Пульпа зуба. Гистологическое строение. 2

1) Клеточный состав. 2

2) Волокна. 3

3) Основное вещество пульпы.. 4

№ 2.Физиологическая роль пульпы. (Функции пульпы.) 5

№4 Классификации пульпитов. 6

№6. Основания консервативного метода лечения пульпита. 7

№7. Показания к консервативному методу лечения пульпита. 8

№ 8-9. Особенности подготовки кариозной полости при проведении консервативного метода лечения пульпита. Методика консервативного метода лечения пульпита. 8

Травматический пульпит – лечение: 11

Неудачи консервативного лечения (со слайда) 13

№ 11. Методика проведения витальной ампутации пульпы. 13

№13. Показания и противопоказания к экстирпации пульпы зуба под анестезией. 15

№14. Методика проведения экстирпации пульпы зуба под анестезией. 15

№15. Понятие о девитальном методе лечения пульпита. 17

№16. Показания к девитальным методам лечения пульпита. 17

№17. Методика проведения девитальной экстирпации пульпы зуба. 17

Занятие №2. 18

1.Строение Периодонта. 18

Основу периодонта составляет соединительная ткань. 19

Клеточные элементы. 19

Кровоснабжение периодонта. 19

Лимфатическая система периодонтальной связки. 19

Иннервация периодонта. 20

2. Функции периодонта. 20

3. Классификация периодонтитов. 21

4. Показания и противопоказания к консервативному методу лечения верхушечных периодонтитов. 21

5. Цели консервативной терапии. 22

6. Оказание первой помощи, пути оттока экссудата из периодонта при острых формах Pt. 22

7. Методы антисептической обработки корневых каналов при периодонтитах. Медикаментозные средства, применяемые с этой целью. 25

8. Методы инструментальной обработки корневых каналов при периодонтитах. 28

9. Принципы лечения острого серозного периодонтита. 29

11. Принципы лечения острого гнойного периодонтита. Принципы лечения обострения хронических периодонтитов. 30

11. Принципы лечения хронических периодонтитов. 32

12. Принципы лечения травматических периодонтитов. 33

3 занятие. 35

1- Ошибки при постановке диагноза: 35

Занятие № 1

ТЕМА: Классификация пульпитов. Этиология. Методики лечения пульпитов.

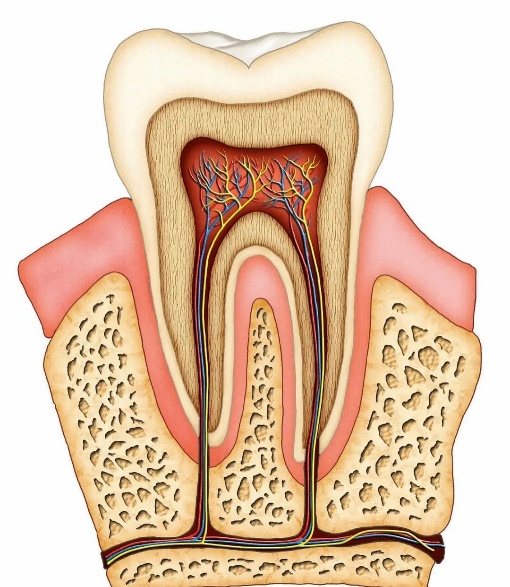

№ 1. Пульпа зуба. Гистологическое строение.

- Пульпа зуба представляет собой рыхлую волокнистую специализированную соединительную ткань, происходящую из мезенхимы зубного сосочка и в течение всей жизни сохраняющую относительное сходство с ней.

- Формирование и развитие пульпы происходит параллельно процессу одонтогенеза.

- Анатомо-топографически выделяют коронковую и корневую части пульпы зуба.

- Анатомо-топографически выделяют коронковую и корневую части пульпы зуба.

- В коронке ткань заполняет полость зуба и образует своеобразные выросты - рога пульпы, которые соответствуют бугоркам жевательной поверхности и режущего края.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань пульпы зуба образована:

- клетками,

- волокнами

- межклеточным веществом.

1) Клеточный состав

представлен как типичными элементами соединительной ткани, так и специфическими компонентами - одонтобластами.

- Одонтобласты располагаются по периферии пульпы на границе с дентином и участвуют как в его образовании (в ходе эмбриогенеза и развития зуба), так и его трофике.

Форма одонтобластов варьирует от призматической до кубической.

*Призматические одонтобласты встречаются в коронковой пульпе, причем в области рогов - значительная компактность.

*В корневой пульпе плотность расположения клеток ниже и они приобретают кубическую форму.

Ядра цилиндрических одонтобластов овальные и располагаются базально (ближе к ткани пульпы), в кубических клетках - округлые и центрально.

Одонтобласты имеют длинные ветвящиеся отростки цитоплазмы, проникающие в дентнные канальцы и часто доходящие до эмалево-дентинной границы (волокна Томса).

Цитоплазма одонтобластов несколько базофильна и богата ультраструктурами, обеспечивающими высокую энергетическую и синтетическую активность.

Одонтобласты имеют тесные связи друг с другом и многочисленные межклеточные соединения с другими элементами пульпы - фибробластами и малодифференпированными клетками.

- Фибробласты самая многочисленная популяция клеток пульпы. Особенно много в коронковой ее части, где они образуют внутреннюю зону промежуточного слоя.

* Функции: они вырабатывают и поддерживают необходимый качественный состав межклеточного вещества соединительной ткани, регулируют синтез и сборку волокнистых структур пульпы зуба. Поддержание структурного гомеостаза основного вещества и волокон пульпы обеспечивается медиаторными и рецепторными взаимоотношениями фибробластов с макрофагами.

- Макрофаги относятся к подвижным клеткам и выполняют функцию фагоцитоза, тем самым участвуя в обеспечении структурного и антигенного гомеостаза ткани. Максимальное их количество - в центральных отделах.

*Функции: они являются антиген-презентирующими клетками и обеспечивают взаимосвязь неспецифических и специфических факторов защиты, работая в тесной кооперации с другими подвижными и неподвижными клетками стромы пульпы зуба.

- Дендритным клеткам, - функция антиген-презентирующих. Данный вид клеток преобладает в периферических зонах, наибольшее их количество выявляется в рогах коронковой части пульпы зуба.

* Вместе с макрофагами их популяция составляет около 8% от всех клеточных элементов, а соотношение с макрофагами составляет приблизительно 4:1.

- Лимфоциты - в небольшом количестве и располагаются - в периферических отделах. Основную массу клеток этого ряда составляют малые лимфоциты (88%), доля больших составляет 12%.

* В-лимфоциты практически отсутствуют, а встречаются клеточные элементы, представляющие конечную стадию их дифференцировки - плазмопиты, синтезирующие иммуноглобулин класса G.

- Тучные клетки. Вопрос о существовании в нормальных условиях тучных клеток в пульпе зуба является спорным. Однако, имеются данные об их существовании в периваскулярных пространствах коронковой части. В нормальных условиях им приписывается роль регуляции объема и скорости микроциркуляции в ткани, что обеспечивается благодаря наличию в их цитоплазме биологически активных веществ, влияющих на скорость кровотока, реологические свойства крови и проницаемость микрососудов. Данное обстоятельство делает эти структурные элементы чрезвычайно важными в условиях развития патологии.

- Малодифференцированные клетки (преодонтобласты) располагаются преимущественно в субодонтобластическом слое и служат камбиальными элементами для одонтобластов при физиологической и репаративной регенерации.

2) Волокна

Основную массу составляют коллагеновые волокна 1 и 3 типа.

- Коллагеновые волокна 1 типа в коронковой - хаотично, формируя сеть, причем более плотную в периферических отделах и рыхлую в центральных. В корневой части волокна имеют более четкую ориентацию и направлены вдоль корневого канала.

- Во всех отделах пульпы зуба имеются коллагеновые волокна, идущие под прямым углом к стенке полости зуба и встраивающиеся в предентин.

- Коллагеновые волокна 3 типа являются ретикулярными и образуют сетчатую структуру во всех отделах пульпы.

- Окситалановые волокна не имеют строгой закономерности хода и более многочисленны в периферической части, имеют связь с кровеносными сосудами пульпы.

- Эластические волокна в пульпе отсутствуют и встречаются лишь в стенках сосудов.

3) Основное вещество пульпы

Мало чем отличается от такового рыхлой волокнистой соединительной ткани других гистологических структур организма.

Оно содержит большое количество:

- гликозоаминогликанов, преимущественно гаалуронатов, и, в меньшей степени, хондроэтин- и дерматансульфатов.

- Высокая концентрация гликопротеинов, включая фибронектин, и воды.

Основное вещество выполняет трофические и обменные функции. От его состояния во многом зависит адекватность нейрогуморальной и медиаторной регуляции структурных компонентов пульпы зуба.

Пульпа зуба имеет 3 нерезко разграниченных слоя:

1) периферический слой - компактное образование из одонтобластов, прилежащих к дентину. Они располагаются в 1-8 рядов и тесно связаны между собой межклеточными контактами, образуя подобие барьера. Между одонтобластами проникают капиллярные петли и нервные волокна, которые вместе с их отростками проникают в дентинные канальцы;

2) промежуточный слой (субодонтобластический) имеется только в коронковой части пульпы, в нем различают две зоны:

а) наружная зона, особенностью которой является отсутствие клеток и, поэтому, ее традиционно называют бесклеточной. В то же время она содержит многочисленные отростки клеток, расположенных в прилежащей к ней внутренней зоне. В этой же зоне располагается сеть нервных волокон - сплетение Рашкова и капилляры;

б) внутренняя зона содержит большое количество клеток: фибробласты, лимфоциты, малодифференцированные клетки (преодонтобласты), капилляры, миелиновые и безмиелиновые нервные волокна;

3) центральный слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани и содержит фибробласты, макрофаги, более крупные кровеносные и лимфатические сосуды. В нем также проходят пучки нервных волокон. Для пульпы характерно чрезвычайно хорошо развитая сеть сосудов и богатая иннервация.

Кровеносные сосуды пульпы зуба - тонкими стенками по сравнению с их просветом. Через апикальное отверстие корня зуба в пульпу входят 2-3 артериолы диаметром от 50 до 150 мкм. В половине случаев имеются 1-2, реже 3-4 дополнительные мелкие веточки, входящие в пульпу через дополнительные отверстия дельтовидных разветвлений канала в области верхушки корня зуба. В корневом канале артериолы дают боковые ветви к слою одонтобластов.

- В полости зуба артериолы образуют аркады, от которых отходят многочисленные капилляры. Наиболее развитое капиллярное сплетение формируется в субодонтобластическом слое, откуда идет трофика одонтобластов.

- Отток крови осуществляется по венулам, идущим по ходу артерий.

- Скорость кровотока в пульпе значительно выше, чем в других органах. В пульпе имеются многочисленные артериовенозные анастомозы, которые в физиологических условиях закрыты и открываются при повреждающих воздействиях на него. Задачей этих шунтов является сброс крови в условиях патологии, и, тем самым, предупреждение развития полнокровия капилляров и отека ткани.

- Лимфатические сосуды начинаются мешковидными расширениями диаметром 15- 50 мкм, расположенными в периферическом и промежуточном слоях пульпы. По лимфатическим капиллярам лимфа оттекает в тонкостенные, которые сообщаются друг с другом, и далее впадает в более крупные, которые сопровождают кровеносные сосуды и пучки нервных волокон.

- В пульпе встречаются миелиновые и безмиелиновые нервные волокна, причем последние преобладают. О сновная масса направляется по ходу сосудов к коронковой части полости зуба, где образует веерообразное ветвление. В периферических участках пульпы миелиновые волокна утрачивают оболочку, ветвятся и образуют в субодонтобластическом слое нервное сплетение - сплетение Рашкова. От него волокна направляются к периферическим отделам и оплетают одонтобласты, частично заканчиваясь терминалями на границе пульпы и предентина, частично проникая в дентинные трубочки.

- Нервные окончания имеют вид округлых расширений и носят характер рецепторов, раздражение которых, независимо от вида раздражителя, воспринимается как боль.