«Словаря живого поморского языка» Иван Матвеевич Дуров

Иван Матвеевич Дуров (1894—1938)- краевед, был одним из первых подвижников изучения поморского говора, который в период 1912—1934 годов собрал материалы для «Словаря живого поморского языка».

И. М. Дуров был жителем старинного поморского села Сумпосад, сыном морского штурмана рыбака. Его образование и род деятельности были далеки от профессии языковеда диалектолога. И. М. Дурову был хорошо знаком труд поморов промысловиков, рыбачивших на Белом море, а также «на Мурмане» – за тысячу верст от родных сел, в Баренцевом море. С детских лет он перенял все, что касается этого основного занятия помора, но не стал продолжателем дела отца, поскольку его влекла совсем другая стезя, связанная с изучением истории и культуры Поморья – края, который он горячо любил и которому посвятил свою жизнь.

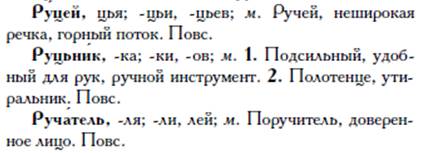

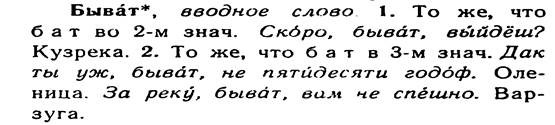

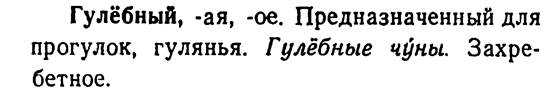

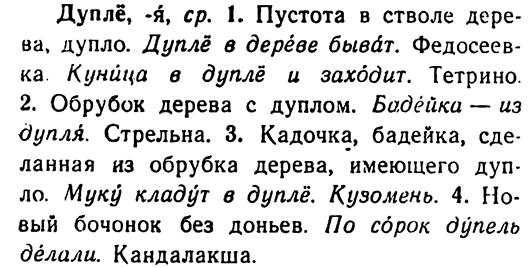

Словарь включает более 12 тысяч слов. При этом в нем наряду с сугубо диалектными присутствуют и нормированные лексемы, которые, однако, снабжены примерами, демонстрирующими их функционирование в диалектном контексте. Кроме того, будучи носителем говора, И. М. Дуров не всегда проводил четкую границу между диалектным и нормированным словом, так что диалектная лексика нередко используется автором при раскрытии значения слова литературного русского языка. В ходе редактирования толкования значения замена диалектного слова общелитературным или добавление к диалектной лексеме литературного синонима проводилось только в том случае, если это требовалось для ясности толкования. По содержанию он заметно отличается от известных диалектных словарей обилием примеров из живой речи, развернутым описанием предметов быта, промыслов, обрядов, поверий, особо значимых народных терминов. Рукопись «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» была доставлена Иваном Матвеевичем Дуровым в Карельский научно-исследовательский институт. (КНИИ – в настоящее время Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН) в декабре 1934 г. Работа по завершению рукописи выполнялась автором по договору с институтом от 17 января 1934 г.

В данном словаре повстречались очень интересные слова:

И. С. Меркурьев «Живая речь кольских поморов»

И. С. Меркурьев (1924—2001), профессор филологии, автор ряда книг, в том числе «Живая речь кольских поморов» (издана в 1979 г., содержала около 5 000 поморских слов и выражений).

В настоящей книге три главных части: очерк особенностей современного поморского говора Мурманской области‚ образцы живой поморской речи (Записи их произведены при помощи магнитофона и расшифрованы автором) и краткий мурманский областной словарь. Данная работа -результат научно-исследовательских трудов одного автора -И. С. Меркурьева, Двадцать лет проработавшего преподавателем русского языка в Мурманском педагогическом институте. Большую помощь в собирании свежих богатых языковых материалов оказали студенты, охотно участвовавшие в многочисленных диалектологических экспедициях, проводимых в течение 11 лет-с 1957 г. по 1967 г., а также представители разных социальных и возрастных групп населения, живо откликавшиеся на вопросы собирателей разговорной речи кольских поморов.

И. И. Мосеев «Поморьска Говоря: краткий словарь поморского языка»

В настоящее время изучением поморского говора занимается Иван Иванович Мосеев- архангельский журналист, автор статей об истории, культуре, экономике и экологии Поморья, автор краткого словаря поморского говора «Поморьска говоря», исследователь поморского арктического мореплавания, рыбных и зверобойных промыслов; в 2011-2013 годах — директор Научно-образовательного центра «Поморский институт коренных и малочисленных народов» САФУ, руководитель народного движения за культурные и экономические права поморов. В 2005 г. и 2006 г. двумя изданиями вышел его труд «Поморьска Говоря: краткий словарь поморского языка», содержащий около двух с половиной тысяч поморских слов и выражений. Первое издание получило премию на конкурсе культурных проектов «Фонда Форд-Мотор компани», второе — премию Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, как лучшее издание в номинации «Культура России 2006». Его основное отличие в том, что это не академическое издание, и в его составлении участвуют не ученые, а сами коренные жители Поморья, увлеченные родной говОрей. Такого словаря еще не было.

БерЁсто - березовая кора (Нать берЁсто на растОпку).

ВзмОрьё-морское побережье (На взмОрьи-то мужикИ морехОцци).

ВИцьё- гибкие ветки, пригодные для плетения, связывания чего-либо (КАрбасы-то прЕжэ вИцьём шЫли)

ЗацЯлить- встать на якорь.

ЗАшшека - небольшое серповидное озерцо по краю торфяного болота (О зАшшеку-то не ходИ).

3.Этимология топонимических объектов

Топонимия Архангельской области

Область омывается Белым, Баренцевым, и Карским морями, имеет густую сеть рек, а также около 2,5 тысяч озёр, гидронимы крупнейших внутренних водных объектов приводятся ниже.

Гидронимы

Пелагонимы (названия морей):

1. Баренцево море получило своё название в 1853 году в честь голландского морехода Виллема Баренца, до этого момента моряки и картографы называли это море Северным, Сиверским, Московским, Русским, Ледовитым, Печорским и чаще всего — Мурманским.

2. Белое море до XVII века именовали Студёное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый залив. В скандинавской мифологии Белое море было известно под названием «Гандвик», а также как «Залив змей (Bay of Serpents)» из-за изогнутой береговой линии.

3. Карское море в древности именовали «Новое Северное», «Татарское», «Скифское» от названия ненецкого племени, жившего в районе Обской губы. И лишь после экспедиции А.Норденшёльда, уточнившей восточные границы моря, его стали обозначать на картах под названием «Карское».

Потамонимы (названия рек):

Северная Двина — существует несколько версий происхождения названия. По оценке М. Фасмера, название было перенесено с Двины Западной, происхождение же основы «Двина» установить пока точно не удалось.

\А. К. Матвеев считал это название балтийским по происхождению и сравнивал его с лит. dvynai «двойня,

близнецы»,

либо, учитывая фин. Viena «Двина», с лит. vienas «один, единый», то есть «объединённая из двух рек».

Крупнейшие притоки Северной Двины:

1. Вычегда, согласно одной версии на языке коми называется Эжва, что значит «луговая вода», согласно другой — «жёлтая вода».

2. Пинега — происхождение точно не установлено, по оценке М.Фасмера, связь с финскими реni, penikka — «собака» и joki — «река» представляется недостоверной.

3. Вага — по оценке А. К. Матвеева, гидроним балтийского происхождения,

Лимнонимы (названия озёр):

1. Кенозеро — согласно точке зрения Е.Хелимского, название озера происходит от финского «keno» — «изогнутый» (то есть Кенозеро — «кривое озеро»).

2. Кожозеро — по оценке С.Переслегина, гидроним, вероятно, финно-угорского происхождения. Топонимическая легенда о том, что озеро названо так потому, что очертаниями напоминает растянутую воловью кожу, вряд ли может считаться достоверной.

Ойконимы

Архангельск — название происходит от Михаило-Архангельского монастыря, основанного в XII веке в устье Северной Двины. В 1584 году по указу царя Ивана Грозного возле монастыря был заложен город, который в первые десятилетия своего существования именовался по-разному: «Новый порт», «Новые Холмогоры», «Новый Холмогорский город». Появление этих названий было обусловлено тем, что к новому городу перешла роль главного порта на Северной Двине, которую ранее выполняло село Холмогоры. Сами же жители нового города именовали его по названию монастыря «Архангельским городом», и с 1613 года это название было принято в качестве официального и постепенно трансформировалось в «Архангельск».

Белушья Губа — главный постоянный населённый пункт архипелага. Губой на севере России называются заливы, куда впадают реки. Устья рек имеют в основном форму эстуария. Таким образом, губа - это эстуарий на научном языке. Белушьей губой населённый пункт назван по самой обыкновенной причине - там очень много водилось на момент открытия белух - вида горбатых китов, а также тюленей.

Верхняя Тойма — от гидронима Тойма, в отношении происхождения которого имеются разные версии. Согласно одной, происходит от пермского племени, переместившегося на Двину из Нижнего Прикамья, согласно другой — происходит от санкскритского «тойма», что означает «состоящая из воды» (село расположено в месте слияния Тоймы и Двины).

Коноша — название от гидронима «Коноша», значение которого окончательно не установлено. Есть предположение, что происходит от двух основ — «кон» и «ша», в целом обозначающих «начало реки».

Красноборск — название происходит от когда-то находившегося на этом месте Красного Бора, поэтому на старинном гербе Красноборска изображены щит на белом поле, на щите — две зеленые сосны.

Холмогоры — о происхождении названия существует не менее 10 версий, по оценкам лингвистов и краеведов, наиболее убедительной из них является финно-угорская: от «колме маа» (три земли) — два берега Северной Двины и остров между ними, то есть пространство (местность), лежащее между Матигорами и Чухчеремой с островом в середине. Селение впервые названо «Холмогорами» в 1692 году в «Актах Холмогорской Епархии».

Оронимы

На востоке в пределы области входит Тиманский кряж, на западе — кряж Ветреный пояс. Ороним «Тиманский кряж» восходит к названию «Таманский Камень», которым местное население именовало небольшую гряду близ Чёшской губы. В 1840-х годах русский геолог А. А. Кайзерлинг использовал название этой гряды для образования названия «Тиманский кряж», относящегося ко всей возвышенности, простирающейся от Баренцева моря до истоков Вычегды. Гряды и массивы, составляющие Ветреный пояс, имеют собственные имена, например — Медвежьи горы, расположенные по правому берегу Нименьги, или Варогоры в среднем течении Шомокши.

Список литературы

1. Березович Е.Л. Топонимия Русского Севера:этнолингвистические исследования. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998. — 335 с.

2. Вольский К.П. Плесецкий край в названиях рек, озер, поселений (топонимия района). — Плесецк, 2010. — 136 с.

3. Вольский К.П., Романова Е.К. Холмогоры без гор и Заборье без заборов: Этюды по топонимике Архангельской области. — Архангельск: ИПП «Правда Севера», 2003. — 381 с. — ISBN 5-85879-092-5.

4. Дуров И. М.Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 455 с.

5. Куратов А.А. Топонимика Архангельской области // Семиотика культуры. — 1988.

6. Меркурьев И.С..Живая речь кольских поморов. Мурманское книжное издательство, 1979 год.184 с.

7. Мосеев И.И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. Изд-во: Архангельск: Правда Севера, 2006 г.

8. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. — М.: Мысль, 1984. — 653 с.

9. Орлов А. Ф. Происхождение названий русских и некоторых западно- европейских рек, городов, племен и местностей. — Вельск: Типография М. П. Киснемского, 1907. — 430 с.

10. Поспелов Е.М. Историко-топонимический словарь России. Досоветский период. — М.: Профиздат, 2000. — 224 с.

11. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. — 2-е изд., стереотип. — М.: Русские словари, Астрель, АСТ, 2002. — 512 с. .

12. Туркин А.И. Топонимический словарь Коми АССР. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1986. — 144 с.

13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс, 1986. — Т. 3. — 832 с.