Тема 3. Обогащение по трению

Обогащение по трению будет тем благоприятнее, чем больше разница значений р для частиц пустой породы и полезных минералов. Процесс ведется в предположении, что коэффициент трения компонентов связан с показателем качества.

Обогащение по трению осуществляется в 2 стадии:

1) Взаимодействие материала с поверхностью в целях селективного изменения параметров движения разделяемых частиц;

2) Выделение из потока материала частиц с заданными параметрами движения.

При взаимодействии с поверхностью каждой частицы возможны варианты взаимодействия материала: с неподвижной, подвижной и вибрирующей поверхностью.

Вторая фаза процесса разделения осуществляется с использованием различий в траекториях, скорости или направлении движения разделяемых компонентов и может осуществляться как на рабочей поверхности, так и в условиях свободного падения.

Взаимодействие частиц горных пород с рабочей поверхностью сепараторов проявляется в трении. Мерой этого взаимодейcтвия является коэффициент трения f.

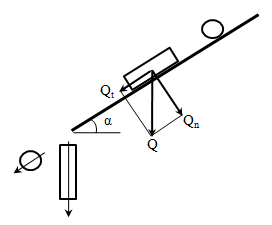

Сила тяжести частицы Q на наклонной плоскости может быть разложена на две составляющие: продольную Qt (скатывающую, тангенсальную) и нормальную составляющую Qn, определяемые по выражениям (рис. Рисунок 3):

Qt=Qsinα; Qn=Qcosα

Рисунок 3 – Силы, действующие на частицу, при движении по наклонной плоскости.

Из условия покоя частицы можно записать

Qt=fQn, Qt-fQn=0.

Для перемещения тела по плоскости следует приложить силу P=Qt-fQn, и, подставляя значения Qt и Qn, получим:

P=Qsinα-fQcosα=Q(sinα-fcosα).

В момент начала движения частицы P=0, и тогда

Qsinα=Qfcosα,

Откуда

f=sinα/cosα=tgφ, (2)

т.е. коэффициент трения покоя есть тангенс такого угла наклона φ, при котором начинается движение частицы по плоскости. Тело скользит по плоскости, когда угол наклона α плоскости превышает угол трения, т.е. когда α≥φ.

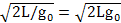

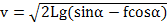

Для разделения компонентов по скорости движения разделяемым компонентам необходимо сообщить различные скорости схода с плоскости. Скорость в момент схода с плоскости при длине пути движения частицы по плоскости по плоскости L, угле наклона плоскости α, коэффициенте трения f и весе частицы Q может быть определена с использованием формул:

P=mg0; v=g0t;

;

;

L=g0t2/2,

где m – масса частицы;

g0 – ускорение частицы;

v – скорость частицы;

t – время движения частицы;

L – путь, пройденный частицей.

Ускорение g0=P/m, и, подставляя значение силы, действующей на частицу, получим:

g0=(Qsinα-fQcosα)/m=Q(sinα-fcosα)/m.

Известно, что Q/m=g, где g – ускорение свободного падения.

Тогда

g0=g(sinα-fcosα);

v=g0t=g0  ,

,

Или

(3)

(3)

Таким образом, скорость на сходе с наклонной плоскости определяется коэффициентом трения частицы о плоскость f, углом наклона плоскости α и длиной разгонного участка плоскости L.

3.1 Аппараты с неподвижной рабочей поверхностью

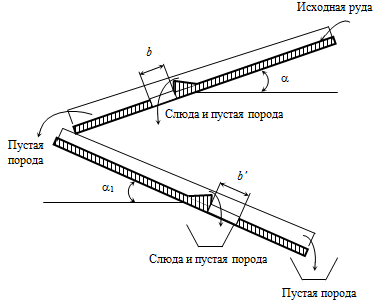

На рисункеРисунок 4 представлен сепаратор типа «Горка». Плоскостной сепаратор применяют для обогащения слюды. Каждая его плоскость имеет длину 1350 мм и ширину 1000 мм.

Угол наклона нижней плоскости больше, чем верхней, точно так же и ширина щели на нижней плоскости больше, чем ширина на верхней. На плоскость подается сухой материал крупностью –70+25 мм. Перед щелью устанавливается небольшой порог прямоугольной формы для создания условий отрыва движущихся кусков пустой породы от наклонной плоскости. Куски пустой породы, перелетая через щель, разгружаются в конце плоскости. Куски слюды, имея пластинчатую форму, движутся по наклонной плоскости медленнее кусков породы и, проваливаясь через щель, попадают на следующую плоскость, где перечищаются. Производительность сепаратора составляет 3,5-3,7 м3/ч, извлечение слюды в концентрат 90-92 %, содержание пустой породы в концентрате 26-23 %.

Рисунок 4 – Сепаратор типа «Горка»

Производительность наклонной плоскости

Q = 3600kdab v, (4)

где k – коэффициент разрыхления движущегося материала, k = 0,3¸0,6;

d – плотность материала, т/м3;

а – толщина слоя материала, м;

b – ширина рабочей плоскости.

Достоинство сепараторов с неподвижной рабочей поверхностью заключается в отсутствии движущихся частей и возможность визуального контроля процесса.

К недостаткам сепараторов трения относят значительную истираемость материала, трудность получения стабильных результатов и невозможность выдачи кондиционных продуктов.

3.2 Аппараты с движущейся рабочей поверхностью

К аппаратам с движущейся рабочей поверхностью относят ленточные, дисковые и барабанные сепараторы трения.

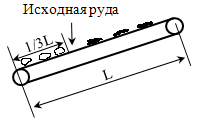

Рисунок 5 – Ленточный сепаратор

Ленточный сепаратор (рис.Рисунок 5) представляет собой резиновую наклоненную под углом ленту, на которую небольшим слоем подается материал. Частицы с меньшим коэффициентом трения скатываются с ленты в приемник, а с бóльшим – увлекаются лентой в другой приемник. Скорость перемещения ленты 1 м/с. Ленточные сепараторы применяют для разделения тонких абразивных порошков на фракции разной формы и отделения мелкого технического граната от пластинок слюды.

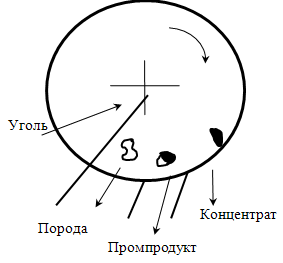

В дисковых сепараторах (рис.Рисунок 6) рабочей поверхностью является шероховатый металлический диск, расположенный с уклоном в сторону, противоположную подаче материала. При работе сепаратора диск вращается с определенной частотой. Под действием центробежной силы частицы с меньшим коэффициентом трения отбрасываются к наружному краю диска и разгружаются в первый по ходу диска желоб, с бóльшим – в следующий желоб и с самым большим коэффициентом трения – в последний желоб. Для увеличения производительности на общем валу устанавливается несколько дисков (один под другим) из стали и латуни.

Рисунок 6 – Дисковый сепаратор

К недостаткам дисковых сепараторов относят значительное истирание материала, чувствительность к составу и нагрузке, необходимость тщательного надзора и регулировки.