Тема 1. Основные кормовые растения

Тема 1. ОСНОВНЫЕ КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ

СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Цель работы 1. Научиться определять основные виды растений сенокосов и пастбищ.

2. Познакомиться с основными биологическими и экологическими особенностями основных видов растений многолетних трав, их хозяй-ственной ценностью, характером использования и распространением.

Материалы и пособия: 1. Гербарий и набор снопового матери-ала основных растений злаковых, бобовых, разнотравья и осоковых.

1. Парахин, Н.В. Кормопроизводство / Н.В Парахин, И.В. Ко-бозев, И.В. Горбачев - М.: КолосС, 2006.- 432с.

2. Ториков, В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству: учеб. Пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус, Е.П. Солдатенков. – Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2010. – 336 с.

3. Справочник по сенокосам и пастбищам / Под ред. Д. А. Алту-нина. – М.: Россельхозиздат, 2003. – 432 с.

4. Методические указания и задания к лабораторному практи-куму по курсу «Луговодство» / Дронов А.В., Зайцева О.А. - Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2015. – 105 с.

Порядок работы. Пользуясь гербарием в зимних условиях (а летом лучше на лугах, коллекционном питомнике), студенты изучают виды многолетних растений по хозяйственным группам: злаки, бобо-вые, разнотравье и осоки.

Вводные пояснения. По своему видовому составу травостой (естественных сенокосов и пастбищ весьма разнообразен. Для упро-щения оценки кормовых качеств растения делят на 4 хозяйственные группы:

1) Злаки - растения семейства мятликовых, 2) бобовые - расте-ния семейства бобовых, 3) разнотравье - все остальные семейства, 4) осоки - растения 2 семейств - осоковых и ситниковых, кpомe того вы-деляют вредные и ядовитые растения.

Из злаковых и бобовых трав многие виды введены в культуру и используются для создания сеяных сенокосов и паст6шн.

7

Различают растения: а) поедаемые, б) сорные - непоедаемые пли плохо поедаемые, в) вредные - причиняющие травматические повре-ждения животным или портящие животноводческую продукцию (спу-тывают шерсть, придают молоку плохой запах, вкус, цвет и т.д.), г) ядовитые - нарушающие обмен веществ и нормальное функциониро-вание той или иной системы организма животных: у животных возни-кают заболевания, которые иногда приводят к гибели.

При оценке лугов (сенокосов и пастбищ) большое место должно быть отведено изучению многолетней травянистой растительности по указанным хозяйственным группам. При этом помимо знаний морфоло-гических признаков, русского и латинского названия, необходимы знания биологических и экологических особенностей, растений, хозяйственной ценности, поедаемости, наилучшего способа использования.

1.1. МЯТЛИКОВЫЕ ТРАВЫ

Краткая характеристика хозяйственно – ботанической группы

многолетних мятликовых трав

На территории Российской Федерации произрастает свыше 1000 видов злаков, на долю которых приходится около 25% урожая сеноко-сов и пастбищ. Роль мятликовых трав особенно велика в степной зоне, где нередко они составляют свыше 60-70% травостоя. По мере движе-ния на север и на юг доля злаков в травостое уменьшается. Наимень-ший удельный вес в травостое злаки составляют в пустынной зоне около 10-15%. В лесной зоне они нередко являются основной травяно-го покрова, составляя в сене и в пастбищном корме до 50 %.

Большинство мятликовых трав обладает высокой питательно-стью и поедаемомтью особенно в молодом возрасте (фаза кущения, выход в трубку). Сено злаков в фазе цветения содержит (в процентах к сухому веществу) протеина-10,4 %, жира-2,9 %, клетчатки - 31,2 %, 6езазотистых экстрактивных веществ - 47,8 %, золы- 7,7 %. В 1 кило-грамме злакового сена, заготовленного в фазе цветения содержится до 0,5 кормовых единиц и до 45 г переваримого протеина. В более позд-ние фазы питательная ценность и поедаемость их в сене и на пастбище резко ухудшается.

8

Благодаря высокой урожайности, хорошей питательной цен-ности и поедаемости злаки занимают первое место по кормовому зна-чению. Плохо поедаемые и непоедаемые злаки составляют лишь 10% (гумай, перловники, щетинники, ковыли и др.).

Многие злаки, введенные в культуру, обладают высокой отзыв-чивостыо на внесение минеральных удобрений. При внесении азотных удобрений увеличивается урожай и повышается содержание протеина в корме.

При определении злаковых растений необходимо обращать внимание на форму соцветия; форму, величину и блеск колосков; ко-личество цветков в колоске; наличие остей; форму листьев; наличие язычков, их величину и форму; характер корневой системы и другие признаки.

По форме соцветий злаки делятся на три группы: метельчатые, колосовые и султанные или ложноколосовые. У метельчатых злаков расположение веточек может быть очередное, мутовчатое и полуму-товчатое.

У колоса колоски сидят непосредственно на стержне цветоноса,

а у султана - колоски на коротких ножках. Колоски могут располагать-ся широкой стороной к стержню (пырей ползучий) или узкой (плевел многолетний).

Злаки имеют две формы побегов: генеративные, у которых раз-витый облиственный стебель заканчивается соцветием, и вегетатив-ные, у которых отсутствует соцветие. Вегетативные побеги делятся на удлиненные, имеющие облиственные стебли, и укороченные, у кото-рых стебель не развит, а имеются только листья.

В зависимости от того какие побеги формируют те или иные виды, все травы делятся на: 1) верховые – высокорослые растения, образующие генеративные и вегетативные побеги, равномерно об-лиственные по всей длине и используемые преимущественно на сено; 2) низовые – низкорослые растения с небольшим количеством генера-тивных побегов; основная масса листьев сосредоточена в нижнем яру-се; травы этого типа хорошо отрастают после стравливания, отличают-ся высокой устойчивостью к вытаптыванию, поэтому являются хоро-шими пастбищными растениями;

9

3) полуверховые – растения, занимающие промежуточное по-ложение между верховыми и низовыми злаками, имеют много облист-венных генеративных побегов и много укороченных с прикорневыми листьями, поэтому такие виды пригодны как для сенокосного, так и для пастбищного использования.

ПО ХАРАКТЕРУ КУЩЕНИЯ МЯТЛИКОВЫЕ ТРАВЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

1) корневищные - растения, узел кущения которых находится на глубине 5-20 см от поверхности почвы, от узла кущения почти гори-зонтально на значительное расстояние отходят подземные побеги-корневища, образующие в свою очередь новые узлы кущения, от кото-рых на поверхность выходят вертикальные наземные побеги;

2) рыхлокустовые - растения, узел кущения которых располо-жен на глубине 2-5 см; от узла кущения побеги отходят под острым углом к главному побегу, образуя рыхлый куст;

З) корневищно – рыхлокустовые - растения, кущение которых происходит как у корневищных и рыхлокустовых злаков: они об-разуют густую сеть рыхлых кустов, связанных между собой короткими корневищами; узел кущения расположен на глубине 2-3 см;

4) плотнокустовые - растения, узел кущения которых распо-ложен на поверхности почвы или неглубоко в почве (1-2см); от узла кущения боковые побеги направляются параллельно друг к другу и перпендикулярно к поверхности почвы, образуя очень плотный куст.

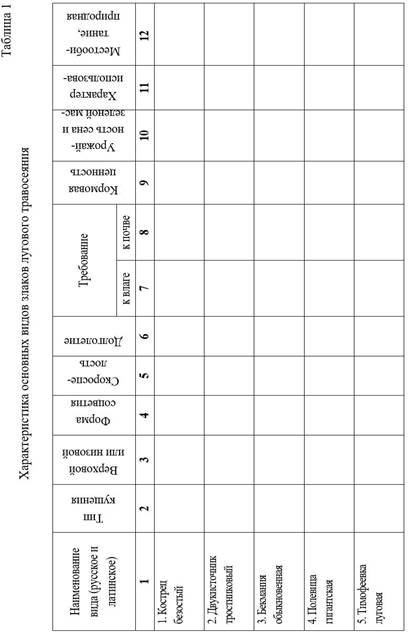

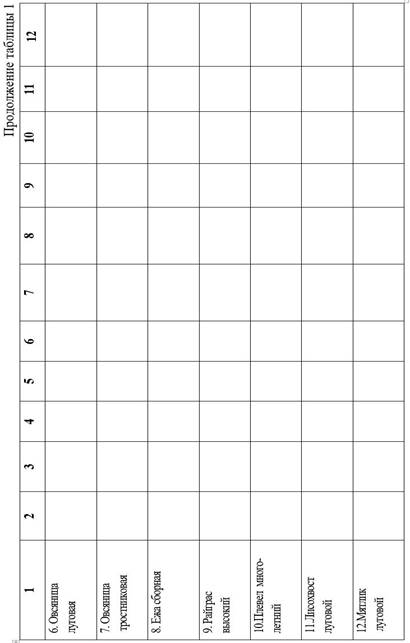

Пользуясь гербарным материалом и рекомендуемой литературой все сведения о растениях данной группы заносятся в таблицы 1 и 2.

10

11

12

| Таблица 2 | |||||||

| Злаки природных лугов и пастбищ | |||||||

| Тип | Кормовая | Характер | Местообитание, | ||||

| Наименование вида | использова- | ||||||

| кущения | ценность | природная зона | |||||

| ния | |||||||

|

| |||||||

| 1. | Мятлик обыкновенный | ||||||

|

| |||||||

| 2. | Душистый колосок | ||||||

| обыкновенный | |||||||

|

| |||||||

| 3. | Тростник обыкновен- | ||||||

| ный | |||||||

|

| |||||||

| 4. | Полевица тонкая | ||||||

| 5. | Овсяница | ||||||

| красная | |||||||

| 6. | Луговик | ||||||

| дернистый | |||||||

| 7. | Вейник | ||||||

| наземный | |||||||

|

| |||||||

| 8. | Пырей ползучий | ||||||

|

| |||||||

| 9. | Трясунка средняя | ||||||

|

| |||||||

| 10.Овсяница | |||||||

| овечья | |||||||

|

| |||||||

| 11. Бор развесистый | |||||||

|

| |||||||

| 12. Манник | большой | ||||||

|

| |||||||

| 13.Перловник | поника- | ||||||

| ющий | |||||||

|

| |||||||

| 14.Белоус | |||||||

| торчащий | |||||||

|

| |||||||

| 15.Гребенник | |||||||

| обыкновенный | |||||||

13

1.2. БОБОВЫЕ ТРАВЫ