Инициирование сокращения гладкой мышцы.

Так же как и клетки сердечной мышцы, ГМК способны к спонтанным сокращениям, которые могут регулироваться автономной нервной системой. Двигательные концевые пластинки отсутствуют. Возбуждение, получаемое одной клеткой, через щелевые контакты (нексусы) передаётся другим ГМК. ГМК может также сокращаться под действием некоторых гормонов, например, окситоцин стимулирует сокращения гладких мышц матки во время родов. Нейротрансмиттеры диффундируют от терминального расширения нервного окончания между ГМК к сарколемме.

Имеются симпатические (адренергические) и парасимпатические (холинергические) нервные окончания, они вызывают антагонистические (реципрокные) эффекты.

В некоторых органах сократительная активность усиливается холинергическими нервами и ослабляется адренергическими нервами, в то время как в других органах это происходит наоборот.

Сокращение гладкой мыщцы представляет собой модифицированный механизм скользящих филаментов. Во-первых, появляются миозиновые филаменты, актиновые филаменты тянутся в их сторону и ложатся между ними. Продолжающееся сокращение включает в себя образование большего числа миозиновых филаментов и дальнейшее скольжение актиновых филаментов по ним. Скользящие актиновые филаменты тянут прикреплённые плотные тельца ближе друг к другу, укорачивая клетку.

Этапы сокращения ГМК:

1. возбуждение ГМК возможно путём передачи механического сигнала (пассивное растяжение), электрических (деполяризация) или химических (гормоны) стимулов;

2. высвобождение ионов Са2+ из саркоплазматического ретикулума и кавеол;

3. связывание ионов Са2+ с кальмодулином;

4. активация киназы лёгких цепей миозина образовавшимся комплексом Са2+ -кальмодулин;

5. фосфорилирование лёгких цепей миозина;

6. прикрепление головок миозина к актину;

7. скольжение головок миозина по актину (в присутствии АТФ);

8. актиновые филаменты тянут прикреплённые плотные тельца ближе друг к другу, укорачивая клетку.

5. РЕГЕНЕРАЦИЯ МЫШЦ.

Ответ мышц на повреждение зависит от типа мышц.

1. Скелетная мышца. В скелетной мышце постоянно происходит физиологическая регенерация – обновление мышечных волокон. Зрелые волокна скелетных мышц не способны к митозу, но покоящиеся миосателлитоциты могут делиться. При обновлении мышечных волокон миосателлитоциты вступают в циклы пролиферации с последующей дифференцировкой в миобласты и их включением в состав предшествующих мышечных волокон.

При репаративной регенерации (в случае повреждения) миосателлитоциты активируются, дифференцируются в миобласты, сливаются с образованием мышечных трубочек с характерным для них центральным расположением ядер. Сборка миофибрилл, образование саркомеров и миграция ядер на периферию завершает образование мышечных волокон. Гипертрофия – это тоже ответ на повреждение мышц, при котором происходит увеличение размеров мышечных волокон, а не их количества.

2. Сердечная мышца. Сердечная мышца имеет слабую способность регенерировать после периода раннего детства, так как кардиомиоциты находятся в фазе G0 клеточного цикла. В исследованиях было показано, что в сердце содержится небольшая популяция стволовых клеток, которые могут способствовать восстановлению небольших повреждений и замещению кардиомиоцитов. Повреждения взрослого сердца (например, при инфаркте миокарда) восстанавливаются путём замещения рубцами из соединительной ткани, так как эндогенные механизмы восстановления сердечной мышцы являются недостаточными для восстановления потерянной массы миокарда и сердечной функции.

3. Гладкая мышца. Гладкая мышца содержит популяцию относительно недифференцированных предшественников ГМК, которые пролиферируют и дифференцируются в новые клетки гладких мышц. Новые ГМК образуются при репаративной и физиологической регенерации. При беременности в миометрии происходит не только гипертрофия ГМК, но и значительное увеличение их количества (гиперплазия). Таким образом матка увеличивается для того, чтобы вместить растущий плод.

6. Влияние физической нагрузки на изменения в мышцах.

В нашем теле более 600 различных мышц. В основном каждая из них имеет симметрическую пару. Ткань в мышцах неоднородна, поэтому требует изменений и нагрузки для получения нужной формы.

Вы знаете, что тренировка делает мышцы более эластичными, сильными, функциональными. Но постоянная нагрузка может и навредить. В таком случае сила мышц снижается и упорные тренировки не приносят результата. Здесь важно установить правильный двигательный режим, адинамию (полный "тренировочный покой"), гиподинамию (минимальный обьем тренировки) или процесс постепенного сокращения количества нагрузки.

Наличие или отсутствие правильного двигательного режима определяется у спортсменов путем биопсии. Вот результаты исследования взятой у одного из спортсменов частицы мышцы, развитие которой было предусмотрено нагрузками статистического характера:

- обьем и вес мышц значительно возрос;

- укоротилась мышечная часть и удлинилось сухожилье;

- увеличилась плотная соединительная ткань в мышцах;

- мышечные пучки начали долго сокращатся и затруднять внутриорганное кровообращение;

- усилилось развитие каппилярной сети.

У спортсмена, двигательный режим которого был основан на нагрузках динамического характера наблюдались следующие изменения:

- вес и объем мышц увеличился, но в меньшей степени;

- удлинилась мышечная часть и укоротилась сухожильная;

- мышечные волокна были размещены более параллельно;

- кровообращение стало более доступно;

- нервные импульсы доходили до таких мышц в 4-5 раз быстрее.

Методом динамометрии - установления таким образом правильного двигательного режима и достигается максимальный эффект для каждого человека индивидуально.

Предлагаем сейчас ознакомится с таблицей соответствия развития определенных мышц в определенных видах спорта.

| Вид спорта | Виды мышц и их показали силы | |||

| Мышцы-разгибатели плеча | Мышцы-разгибатели голени | Мышцы-разгибатели бедра | Мышцы-сгибатели стопы | |

| Хоккей | 73 кг | 71 кг | 177 кг | 187 кг |

| Гандбол | 69 кг | 77 кг | 139 кг | 146 кг |

| Лыжный спорт | 60 кг | 64 кг | 140 кг | 176 кг |

| Велоспорт | 57 кг | 63 кг | 142 кг | 149 кг |

Как видно, уровень тонуса и силы напрямую зависит от правильной степени нагрузки на определенные группы мышц, так что прежде, чем начинать усиленную работу над собой, следует обсудить свои возможности с тренером. Это поможет не только в хорошие сроки приобрести стройную фигуру и вывести на первый план "ведущие" группы мышц, но и избежать всяческих физических, духовных и финансовых трудностей.

7. Заключение.

Как уже было отмечено, мышечные ткани – это группа тканей организма различного происхождения, объединяемых по признаку сократимости: поперечнополосатая (скелетная и сердечная), гладкая, а также специализированные сократимые ткани – эпителиально-мышечная и нейроглиальная, входящая в состав радужки глаза.

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань возникает из миотомов, входящих в состав элементов сегментированной мезодермы – сомитов.

Гладкая мышечная ткань человека и позвоночных животных развивается в составе производных мезенхимы, так же как и ткани внутренней среды. Однако для всех мышечных тканей характерно сходное обособление в составе эмбрионального зачатка в виде клеток веретенообразной формы – мышцеобразовательных клеток, или миобластов.

Сокращение мышечного волокна заключается в укорочении миофибрилл в пределах каждого саркомера. Толстые (миозиновые) и тонкие (актиновые) нити, в расслабленном состоянии связанные только концевыми отделами, в момент сокращения осуществляют скользящие движения навстречу друг другу. Выделение необходимой для сокращения энергии происходит в результате превращения АТФ в АДФ под влиянием миозина. Ферментная активность миозина проявляется при условии оптимального содержания Са 2+ , которые накапливаются в саркоплазматической сети.

8. Приложение.

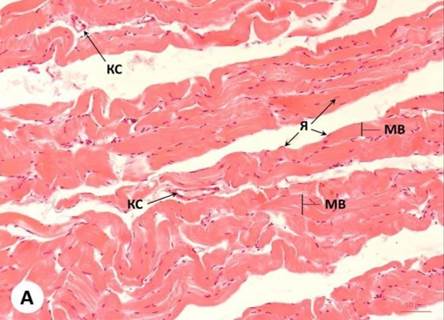

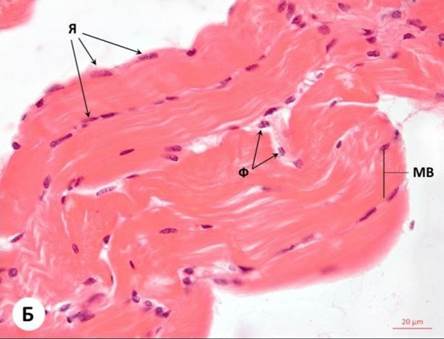

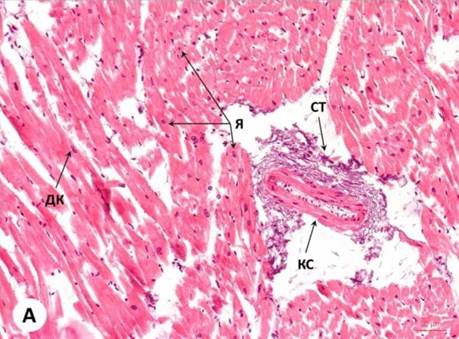

Микропрепарат 1. Скелетная мышца, продольный срез.

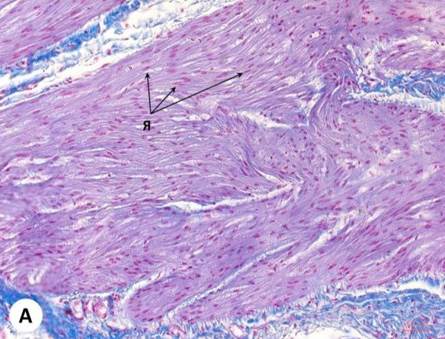

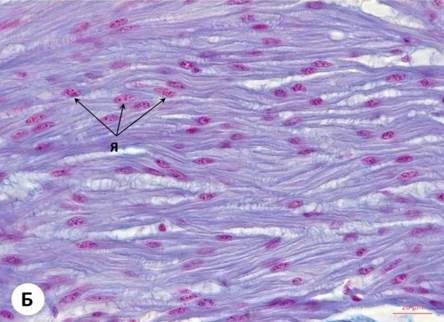

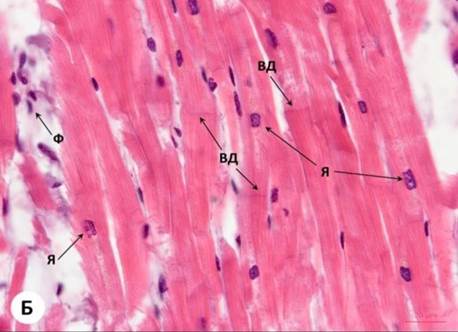

Микропрепарат 2. Гладкая мышца стенки мочевого пузыря, продольный срез.

Микропрепарат 3. Сердечная мышца.

9. Список использованной литературы:

1. Бойчук, Н. В., Исламов, Р. Р., Челышев, Ю. А. Тезисы лекций по гистологии, цитологии и эмбриологии : учебно-методическое пособие. Казань. : КГМУ, 2011.

2. Гистология, эмбриология, цитология: учебник для вузов / Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. 3-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

3. В.Л. Быков. Цитология и общая гистология: учебник для вузов – СПб.: СОТИС, 2016.

4. Ross, M. H., Pawlina, W. Histology: a text book and atlas: with correlated cell and molecular biology. Sixth edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

5. Ю.И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Б.В. Алешин др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н. А. Юриной – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.