Так завершился жизненный путь отца русского марксизма 48 Георгия Валентиновича Плеханова. Но остались его произведения, которые продолжают служить делу социализма.

Г.В. ПЛЕХАНОВ

РУССКИЙ РАБОЧИЙ

В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

Статьи 1885—1903 гг.

ЛЕНИЗДАТ 1989

63.3(0)53 П38

Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС — филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

Составители:

доктор исторических наук И. Н. КУРБАТОВА, кандидат исторических наук В. А. УЛАНОВ

Рецензент кандидат философских наук М. В. Конкин

Редактор кандидат исторических наук Ю. А. Прохватилов

0902020000-320 11 М171 (03)—89 41-90

ISBN 5-289-00710-5

© И. Н. Курбатова, В. А. Уланов,

составление, комментарии, 1989

© И. Н. Курбатова, вступительная статья, 1989

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Выпуском сборника историко-революционных статей первого русского марксиста Г. В. Плеханова Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС и Лениздат открывают серию публикаций под рубрикой «История КПСС и российской социал-демократии». Цель этих публикаций — обращение к истокам истории партии как науки, т, е. к произведениям первых историков социал-демократии и большевизма, которые были не только архивно-кабинетными исследователями, но и современниками и активными участниками описываемых событий.

Как известно, основатель и вождь большевистской партии В. И. Ленин был и первым ее историком, основоположником историко-партийной науки, В серию войдут некоторые работы из ленинского историко-партийного наследия, в том числе подробно комментированное издание книги «Что делать?», в которой впервые четко выражен именно историко-партийный аспект.

Историография КПСС развивалась параллельно с ее живой историей и прошла сложный и весьма противоречивый путь, отражающий столь же непростой путь развития самой партии.

Несомненную историографическую ценность для истории КПСС как науки представляет литературное наследие таких известных соратников В. И. Ленина, как В. А. Антонов-Овсеенко, А. С. Бубнов, Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, М. И, Калинин, Л. Б. Каменев, Н, К. Крупская, О. В. Куусинен, Е. А. Преображенский, И. А. Пятницкий, К. Б. Радек, Д. Б. Рязанов, Я. М. Свердлов, И. И. Скворцов-Степанов, М. В. Фрунзе, А. Г. Шляпников и др. Определенный интерес в этой связи представляют и историко-революционные работы Л. Д. Троцкого, более шестидесяти лет подвергавшиеся у нас замалчиванию или априорной критике, а также некоторые сочинения И. В. Сталина. Труды как Троцкого, так и Сталина особенно нуждаются в современном научном комментировании.

3

Еще в дооктябрьский период внесли существенный вклад в создание научной истории партии, в становление историографии истории КПСС большевистские историки Н. Н. Батурин, В. В. Боровский, М. Н. Лядов, М. С. Ольминский, М. Н. Покровский. В первые послереволюционные годы историко-партийная наука пополнилась такими крупными именами, как В. В. Адоратский, В. А. Быстрянский, В. Владимирова, М. С. Волин, В. Г. Кнорин, О. А. Лидак, В. И. Невский, Н. Н. Попов и др.

Пришло время переиздать и включить в сферу научного исследования и работы небольшевистских историков российской социал-демократии и рабочего движения (В. П. Акимов, П. Б. Аксельрод, Н. Валентинов, Ф. И. Дан, В. И. Засулич, Л. Мартов, А. С. Мартынов, А. П. Потресов, Д. Ф. Сверчков, Н. Н. Суханов, К. М. Тахтарев и др.).

Научно комментированная публикация работ упомянутых здесь авторов и других трудов, написанных до начала 30-х гг., явилась бы весомым вкладом в дело возрождения нашей историко-партийной науки, которая в 1938 г. была низведена до антинаучной сталинской моносхемы «Краткого курса истории ВКП(б)» и, сумев после XX съезда КПСС лишь частично и ограниченно выйти за рамки этой тлетворной схемы, до сих пор еще окончательно не избавилась от ее сковывающего влияния.

Перспективный план серии «История КПСС и российской социал-демократии: обращаясь к истокам» находится в стадии доработки. Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС и Лениздат были бы благодарны историкам, всем своим читателям за конструктивные предложения.

Г. В. ПЛЕХАНОВ — ИСТОРИК РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В истории российского освободительного движения, богатой выдающимися людьми, есть имена, которые являются вершинами, олицетворением, символом подвижнической жизни и работы ума лучших представителей своего поколения, своего народа. Среди них имена А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Г. В. Плеханова и В. И. Ленина. В 1913 г. В. И. Ленин писал, что русская демократическая, передовая культура характеризуется именами Чернышевского и Плеханова 1.

На траурном митинге, устроенном Петроградским Советом рабочих и красноармейских депутатов 9 июня 1918 г., посвященном памяти умершего 30 мая Г. В. Плеханова, М. И. Калинин говорил:

«Смерть Георгия Валентиновича Плеханова вселила глубокую печаль в сердца русских марксистов. В период беспросветной реакции, во времена, когда рядовому рабочему с большим трудом и страшными усилиями приходилось приобретать даже первоначальную грамотность, в рабочих кругах уже вращались подпольные издания, принадлежавшие перу Георгия Валентиновича. Эти произведения открывали новый мир рабочему классу, они звали его на борьбу за лучшее будущее, они учили в ясной, простой, для всех доступной форме основам марксизма, несокрушимой вере в конечную победу идеалов рабочего класса, они воспитали уверенность, что все препятствия и трудности по пути к этим идеалам будут легко сметены организованным пролетариатом. Каждое поражение рабочего класса есть только поражение временное, часто вызывающее новый натиск, еще более мощный, на строй капитализма.

Чем являлся Н. Г. Чернышевский для русских разночинцев шестидесятых годов, тем же служил и Георгий Валентинович для рабочего класса нашего поколения»2.

Эти мысли Калинина особенно важны для понимания места Плеханова в революционном движении России, поскольку

5

они высказаны одним из старейших членов партии большевиков, рабочим по профессии, участником революционных кружков в столице с середины 90-х гг.

Теоретическое наследие Плеханова велико по объему. Его использованием и исследованием занимаются советские и зарубежные политики и ученые с первых лет после его смерти. Но и при жизни Плеханова по его работам учились, с ними спорили или солидаризировались, их цитировали или опровергали.

Наибольший вклад в анализ деятельности и творчества Плеханова внес В. И. Ленин, который высоко оценивал теоретическую деятельность Плеханова как крупного теоретика марксизма, чьи труды, особенно по философии, являлись лучшими во всей международной литературе марксизма 3. Ленин ценил Плеханова и как практика революционного движения — основателя и руководителя группы «Освобождение труда», одного из создателей Российской социал-демократической рабочей партии, избранного на ее II съезде председателем Совета партии, ценил за его деятельность в борьбе против оппортунистических течений в рабочем революционном движении в России и за рубежом. И хотя пути Ленина и Плеханова в октябре 1914 г., когда Плеханов выступил в Лозанне с докладом о войне, окончательно разошлись (до этого они с ноября 1903 г. то сходились, то расходились), Ленин продолжал внимательно наблюдать за его деятельностью, неоднократно высказываясь по поводу его работ и выступлений. В ноябре 1918 г., через 5 месяцев после смерти Плеханова, Ленин отмечал, что Плеханов был революционным марксистом вплоть до первой мировой войны 4.

Располагая ленинским анализом деятельности Плеханова, ленинскими оценками почти всех его основных работ, наши ученые тем не менее не всегда адекватно истолковывают плехановское наследие, а некоторые до сих пор в той или иной степени искажают действительную картину. Правда, в большей мере это относится к книгам и статьям, написанным до 1956 г., когда под влиянием сталинских высказываний 20 — 30-х гг. и особенно «Краткого курса истории ВКП(б)» взгляды и деятельность Плеханова искажались порой до карикатурного вида (вспомним хотя бы его пресловутый «уход в кусты» на стр. 97 «Краткого курса»).

После празднования 100-летия со дня рождения Г. В. Плеханова в декабре 1956 г. в плехановедении, как и во всей жизни страны и науки, наступили перемены к лучшему. Появилось немало работ, в которых исследование наследия Плеханова проводилось на подлинно научном уровне, с Плеханова сняли некоторые несправедливые обвинения (о зарож-

6

дении меньшевизма в его взглядах в период группы «Освобождение труда» и др.), были введены в науку многие документы, глубоко изучены отдельные стороны творчества Плеханова 6. Но это была всего лишь «оттепель», которая к тому же время от времени сменялась «заморозками», возвратом к недооценке роли Плеханова, к искажению его деятельности. До сих пор встречаются работы, где Плеханова упорно называют только пропагандистом марксизма, игнорируя тот факт, что его главная заслуга — теоретическая разработка марксизма, и особенно проблемы применения марксизма к России. В других работах Плеханова считают революционным марксистом только до октября 1903 г., утверждая, что после этого он перестал быть таковым и т, д. Перечислять эти работы и все несправедливые упреки в адрес Плеханова пришлось бы долго 6. Настало время многое из этих ошибочных утверждений пересмотреть, отвергнуть и дать верную оценку деятельности Плеханова вообще и отдельным моментам его творчества.

Наименее изучены в творческом наследии Плеханова его исторические взгляды. Вклад Плеханова в марксистскую историографию, в разработку теоретических проблем философии истории, социологии более изучен, чем его вклад в непосредственное исследование отечественной и зарубежной истории. Немногие из работ советских историков раскрывают тему: Г. В. Плеханов — историк России 7. Специальной работы, посвященной анализу вклада Плеханова в историографию рабочего движения в России, не существует. А роль Плеханова в изучении этой проблемы, одной из ключевых в истории нашей страны, заслуживает серьезного внимания и имеет безусловно актуальное значение.

Плеханов как историк-марксист рабочего движения России был первопроходцем. Впрочем, в этой роли ему пришлось выступать по многим проблемам, так как он был первым марксистом России и в связи с этим ему пришлось первому теоретически осмысливать с точки зрения научного социализма весь опыт российского освободительного движения и прокладывать путь для развития революционной борьбы по законам марксизма именно как рабочего движения.

Для того чтобы лучше понять статьи Плеханова, вошедшие в данный сборник, и его вклад вообще в изучение истории рабочего движения России, обратимся к его биографии. Но надо иметь в виду, что биография Плеханова состоит не только из событий и практических действий — организации стачек, побегов от полиции, встреч с теми или иными деятелями, участия в съездах и конференциях, но и из его плодотворной деятельности по выработке марксистского мировоз-

7

Отец — Валентин Петрович Плеханов.

Отец — Валентин Петрович Плеханов.

|  Мать — Мария Федоровна Плеханова.

Мать — Мария Федоровна Плеханова.

|

зрения, созданию марксистских произведений, т. е. из той революционной теоретической работы по распространению марксизма в России, которая и является его главной заслугой перед победившим пролетариатом. При изложении этих сведений мы будем частично опускать взгляды Плеханова на историю и роль рабочего класса России в революционном движении, изложив этот материал после его биографии.

Георгий Валентинович Плеханов родился 11 декабря (нов. ст.) 1856 г. в селе Гудаловке (ныне Плеханово) Липецкого уезда Тамбовской губернии. Отец — Валентин Петрович был мелкопоместным потомственным дворянином, отставным штабс-капитаном. Семья по сравнению с другими дворянскими семьями была бедной. Гудаловскому помещику принадлежало всего около 100 десятин земли и старый дом, крытый соломой, в большом парке. После смерти первой жены, от которой в живых осталось семь детей, он женился на гувернантке Марии Федоровне Белынской 8, которая подарила мужу еще семь детей, старшим — и самым любимым — был Георгий. Несмотря на жесткую экономию и умелое хозяйствование, с деньгами всегда было трудно. В конце жизни В. П. Плеханов купил дом в Липецке 9 из пяти небольших комнат с участком и амбаром, для того чтобы сдавать его внаем и тем поправить материальное положение семьи. Плехановы во время приездов в уездный город и потом, после

8

пожара в Гудаловке, когда сгорел их дом, жили в амбаре, который переоборудовали под жилье.

Плеханов, как и все его братья — сыновья отставного военного, учился в Воронежской военной гимназии. После окончания ее в 1873 г. его привезли в Петербург и определили в Константиновское артиллерийское училище, где он пробыл всего четыре месяца и подал рапорт с просьбой освободить его от воинской службы по состоянию здоровья. Сделал это он с согласия матери — отец недавно умер, а мать знала о нежелании своего первенца делать военную карьеру. Прожив несколько месяцев среди родных, Плеханов подготовился к поступлению в Горный институт, куда был принят в 1874 г. Одновременно с упорной учебой по специальности он начал принимать все большее участие в революционной деятельности и увлеченно изучать книги по философии, истории, политэкономии. В 1875—1876 гг. он путем самообразования освоил основы этих наук, а чтение нелегальной и полулегальной литературы, которой он увлекался еще в гимназии, сформировало его мировоззрение революционера-народника и привело к мысли отдать всю жизнь борьбе за счастье трудящегося народа своей страны. Знакомство с передовыми рабочими и деятелями революционных кружков, за плечами многих из которых были тюрьмы и ссылки, не давало ему возможности спокойно заниматься в институте, заставило забыть о карьере горного инженера.

6 декабря 1876 г. народники-землевольцы провели демонстрацию у Казанского собора, в которой приняли участие студенческая молодежь и передовые рабочие. Плеханов был одним из организаторов этой первой в России политической демонстрации и по поручению организации выступил на ней с речью, где призывал к свержению самодержавия, «убивающего лучших людей России», в том числе Н. Г. Чернышевского. После нападения на демонстрантов полицейских сил Плеханову удалось скрыться. С этого дня он перешел на нелегальное положение, стал профессиональным революционером. В революционных кругах его тогда звали «Оратор».

В своих статьях, которые Плеханов начал печатать в нелегальных органах с 1877 г., он отстаивал идеи утопического социализма народников, хотя и тогда особое внимание обращал на роль рабочего класса в революционном движении. Да и на практике ему пришлось в это время в основном вести работу среди пролетариев Петербурга — проводить занятия в кружках, помогать в организации забастовок, писать и распространять листовки, быть связным и т. д. Ему удалось продержаться три года, несмотря на постоянную слежку полиции и три случайных кратковременных ареста.

9

|

|

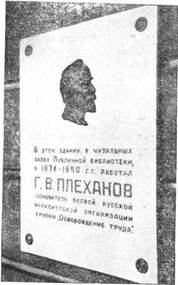

| Мемориальная доска на здании ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. | Императорская Публичная библиотека (ныне — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). |

Этот опыт вдохновлял Плеханова все последующие годы жизни, помогал ему осмысливать сведения о рабочем движении в России. Анализ с марксистских позиций рабочего движения 70-х гг. в Петербурге Плеханов сделал в своем мемуарном очерке «Русский рабочий в революционном движении»,

10

который является центральным материалом настоящего сборника.

В январе 1880 г. Плеханов вынужден был нелегально уехать за границу, поскольку полицейские осведомители ходили за ним буквально по пятам. Кроме того, ему было необходимо изучить недоступные в России книги. Он до последнего момента приходил по фальшивому документу читать в Публичную библиотеку (о которой навсегда сохранил самые теплые воспоминания), но в ней отсутствовали или не выдавались многие книги по революционному движению в Западной Европе, книги тех мыслителей, которые его в первую очередь интересовали. К этому времени Плеханов считался теоретиком сначала партии «Земля и воля», а после ее раскола — организации «Черный передел».

В Женеве, где была многочисленная колония политических эмигрантов из России и где можно было жить некоторое время в кредит, собрались единомышленники Плеханова по «Черному переделу» — В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л, Г, Дейч, Я. В. Стефанович (который в том же году вернулся в Россию, был там арестован и сослан на многие годы в Сибирь), В. Н. Игнатов. Туда же приехала его фактическая жена Р. М. Боград (брак они оформили только в 1909 г.), с которой он вскоре уехал в Париж, где они прожили почти год.

Плеханов приехал в Париж не любоваться красотами «столицы мира» — не до этого было. Его занимала неотступная мысль о необходимости найти выход из идейного тупика, в котором оказались обе революционные организации — «Народная воля», отдававшая главные свои силы подготовке террористических актов, и «Черный передел», толкующий в рабочих кружках о революционных возможностях крестьянства.

В Париже он близко сошелся с патриархом революционного народничества Петром Лавровичем Лавровым, пользовался его богатейшей библиотекой, жадно слушал рассказы о встречах с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Вместе с молодой женой он посещал собрания парижских пролетариев и немецких социал-демократов, которые жили в столице Франции в политической эмиграции, изгнанные «исключительным законом» из Германии, встречал возвращенных из ссылки в Новой Каледонии коммунаров во главе с легендарной Луизой Мишель. В этот год Плеханов познакомился с зятем К. Маркса Полем Лафаргом и почти подружился с другим деятелем социалистического движения Франции — Жюлем Гедом. Как интересно, интенсивно они все жили в то время, несмотря на тяжелейшую материальную нужду, часто без еды, без крыши над головой, без гроша в кармане! Но 21 мая 1881 г. у Пле-

11

|

|

|

| Розалия Марковна Боград. | Петр Лаврович Лавров. | Георгий Валентинович Плеханов. |

хановых родилась дочь Лидия. Уж ее-то одними интересными разговорами не прокормишь. На первый гонорар за статью в «Отечественных записках», куда его рекомендовал П. Л. Лавров Н. К. Михайловскому, купили самое необходимое, расплатились с долгами и вернулись в Швейцарию, сначала в Божи под Клараном, а потом опять в «дешевую» Женеву. Плеханов в Швейцарии продолжал изучение произведений

12

К. Маркса, Ф. Энгельса, их предшественников, последователей, противников. С конца 1881 г. он начал работать над переводом на русский язык «Манифеста Коммунистической партии», что сыграло в его жизни огромную роль. Глубокое проникновение в мысли авторов «Манифеста» помогло ему лучше понять не только их другие произведения, но и историю революционного движения в Западной Европе, а также по-новому взглянуть на экономическое развитие России и на перспективы ее рабочего движения. Плеханов в этот период понял, что все основные положения научного социализма вполне применимы к России. А ведь до него революционные народники, даже лучшие из них, превосходно знавшие не только произведения Маркса и Энгельса, но и самих авторов, не стали марксистами. По меткому выражению Плеханова, «философско-историческая часть учения Маркса осталась для них непрочитанного главою любимой книги» 10. Ближе всех к пониманию марксизма подошел Г. А. Лопатин, но считать, что он уже стал марксистом и даже «сделал попытку на деле применить марксизм для решения назревших задач буржуазно-демократического преобразования страны» 11, на наш взгляд, неверно.

Плеханов, по его собственному утверждению, стал марксистом в 1882 г.12 В мае этого года вышел его перевод «Манифеста» с предисловием авторов, написанным по просьбе П. Лаврова. В своем предисловии Плеханов писал: «...вместе с другими сочинениями его авторов «Манифест» открывает новую эпоху в истории социалистической и экономической литературы — эпоху беспощадной критики современных отношений труда к капиталу и, чуждого всяких утопий, научного обоснования социализма» 13.

Но как трудно было решиться заявить о своем разрыве с прежними взглядами и начать идейную борьбу со своими прежними единомышленниками, утверждая, что идеи, под знаменем которых сражались с самодержавием лучшие русские люди, во имя которых гибли на виселицах, в царских казематах, страдали в тюрьмах и ссылках,— ошибочны и не могут привести к победе! К тому же надо было вступить в полемику и с самими основоположниками марксизма, которые в то время видели в «Народной воле» единственно реальную силу, способную бороться за свержение царского самодержавия, и допускали (правда, условно и с оговорками) возможность особой роли крестьянской общины в строительстве будущего общества.

Но Плеханов не побоялся пойти против течения. К тому же у него были единомышленники. Из «бывших чернопередельцев» вслед за Плехановым и под его влиянием револю-

13

|

|

| |

| В. И. Засулич. | Л. Г. Дейч. | |

|

| ||

| В. Н. Игнатов. | П. Б. Аксельрод. | |

ционными марксистами стали еще четыре человека — П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч и В. Н. Игнатов. Их было сначала пять революционеров, имена которых были уже хорошо известны в революционных и прогрессивных кругах России, а фотографии и приметы — в канцеляриях царской охранки. За плечами у всех был значительный опыт нелегальной деятельности, они уже имели горький опыт тюрем, ссылок, эмиграции.

25 сентября 1883 г. эта группа единомышленников заявила о разрыве с народничеством и образовании социал-демократической группы «Освобождение труда». Заявление «Об издании „Библиотеки современного социализма"» написал Плеханов (примечание к документу составил Дейч), там были определены задачи новой революционной организации. Ближайшая цель, которую они поставили перед собой, — борьба с самодержавием и организация в России партии рабочего класса с программой, основанной на идеях научного социализма. Небольшая группа поставила перед собой грандиозную задачу: пропаганда идей марксизма в России и доказательство применимости их к социально-экономическим условиям страны. Это предполагалось сделать при помощи издания на русском языке важнейших трудов Маркса и Энгельса, произведений российских авторов, в которых содержалась бы «критика господствующих в среде наших революционеров учений и разработка важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России» 14.

Для осуществления этих задач была издана брошюра Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба», которую он начал писать еще до образования группы. В ней были изложены основные идеи «русского марксизма», которые в дальнейших трудах Плеханова и его единомышленников последовательно развивались. Позднее В. И. Ленин писал, что значение брошюры Плеханова «Социализм и политическая борьба» (и написанной им через год книги «Наши разногласия») состоит в том, что он «указал русским революционерам их задачу: образование революционной рабочей партии, ближайшей целью которой должно быть низвержение абсолютизма» 15. Работу «Социализм и политическая борьба» В. И. Ленин назвал первым profession de foi (исповеданием веры) русского социал-демократизма 16.

От членов группы «Освобождение труда» отвернулась русская политическая эмиграция, их обвиняли в теоретической несостоятельности, в измене народническим идеалам, в отступничестве, в предательстве, Даже П. Л. Лавров, ранее так высоко ценивший литературный талант и революционные за-

13

Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, переведенные и изданные группой «Освобождение труда».

Произведения Г. В. Плеханова.

Гравюра с горельефа бельгийского скульптора В. Велле «Жертва труда», которая находилась в комнате Г. В. Плеханова в Женеве.

слуги Плеханова, в рецензии на брошюру называл Плеханова «господином». Ожесточенность нападок на группу «Освобождение труда», и особенно на Плеханова, со стороны революционных народников усилилась после выхода книги «Наши разногласия» (1885 г.), в которой был дан анализ экономического и социального развития послереформенной России по пути капитализма. На этой базе программные положения народничества были подвергнуты беспощадной критике, автор подводил читателей к выводу: «Бакунизм и народничество как революционные учения отжили свой век...» 17

Все издания группы «Освобождение труда» набирались и верстались в наборне, приобретенной в рассрочку у русского эмигранта А. Д. Трусова на деньги члена группы В. Н. Игнатова и его родных. Но после набора их надо было передавать для печатания и брошюровки в женевские типографии, что стоило немалых денег. Однако главную статью расхода составляла оплата контрабандистов, перевозивших тюки с литературой в Россию.

Несмотря на все эти трудности, члены первой марксистской организации издали с мая 1882 г. (еще до образования группы были изданы «Манифест Коммунистической партии» и работа Маркса «Наемный труд и капитал») и до сентября

1900 г.— 24, а если считать переиздания — 30 произведений

18

К. Маркса и Ф. Энгельса целиком и в отрывках 18. За это же время в нелегальной типографии в Женеве (с 1894 г. она считалась типографией «Союза русских социал-демократов за границей», созданного по инициативе группы «Освобождение труда») было выпущено 84 названия печатной продукции — книги, сборники, листовки, написанные членами группы или под их редакцией 19. Среди них важное место занимают произведения В. И. Ленина 20, которые были изданы (или переизданы) значительными тиражами и доставлены в Россию.

И эту огромную работу делали, главным образом, три человека, так как двоим членам плехановской группы не довелось до конца принять в ней участие. В 1884 г. Дейч был арестован на германской границе при попытке отправить в Россию транспорт марксистской литературы, выдан царской полиции и осужден на каторгу и ссылку в Восточную Сибирь, откуда бежал лишь в 1901 г. В 1885 г. умер от чахотки тяжело болевший последние годы В. Н. Игнатов.

Георгий Плеханов, Вера Засулич, Павел Аксельрод были не только единомышленниками, понимавшими друг друга с полуслова, но и близкими друзьями.

Плеханов и Аксельрод были на «ты», только ему — Павлу — писал Плеханов отчаянные письма в особо тяжелые периоды своей болезни (он с 1887 г. и до конца жизни страдал туберкулезом легких), когда, казалось, не было надежды на выздоровление, болезней жены и детей (у Плехановых в 1883 г. родилась дочь Евгения, а в 1889 г.— Мария), когда их выселяли из квартиры и нечего было есть, после смерти Машеньки в 1894 г. Тогда Павел, забыв про свои собственные беды — смертельную длительную болезнь жены, скудное существование всей многочисленной семьи на доходы от маленького кефирного заведения, помогал другу и ободрял его.

С Верой Засулич отношения были иного рода. Она была окружена ореолом «героической гражданки», как называл ее Энгельс, пользовалась огромной популярностью среди российской и зарубежной прогрессивной интеллигенции, возникшей после ее выстрела в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и оправдания ее судом присяжных. В. И. Засулич стала активной противницей тактики индивидуального террора. Она жила как аскет — плохо одевалась, плохо питалась и совсем не тяготилась этим. Немолодая по меркам того времени (в 1883 г. ей было 34 года), вечно больная (бронхиты, лихорадка, бессонница), Вера Ивановна после ареста Дейча, который был ее гражданским мужем, чувствовала себя очень одинокой. Она была дружески привязана к Плеханову как к человеку, который в огромной степени способствовал ее интеллектуальному росту, чей блестящий ум

19

и высокая нравственность революционера делали его ведущим в этой дружбе.

Вера Засулич была выдающейся личностью, разносторонне образованным человеком (достигнув этого самообразованием), обладала способностью проникать в глубь, в сущность вещей, знала и любила философию. И в то же время она была по-женски незащищенной перед политическими интригами в эмигрантской среде, уповая при их обострении лишь на опыт и волю своего более умудренного в этих делах товарища.

Произведения В. И. Засулич 21, ее письма, написанные в особой манере, и теперь читаются с интересом и эстетическим наслаждением. Вера Ивановна помогала Плеханову в его работе — делала для него выписки, переписывала черновики, а он редактировал ее переводы и сочинения. Но главное — они могли на равных обсуждать теоретические проблемы и практическую деятельность.

Дружба и единомыслие членов группы «Освобождение труда» продолжались до августа 1903 г., когда Л. Г. Дейчем на II съезде РСДРП было объявлено о прекращении ее деятельности и когда пути ее членов разошлись: Плеханов поначалу выбрал дорогу вместе с Лениным, которая стала называться большевистской, а Засулич, Аксельрод и Дейч стали меньшевиками. И когда после трех месяцев переговоров Плеханов кооптировал в редколлегию «Искры» всех прежних редакторов, в том числе П. Б. Аксельрода и В. И. Засулич (что он имел право сделать согласно Уставу), дружеские отношения между бывшими членами группы «Освобождение труда» так и не восстановились. Они остались во многом единомышленниками, но перестали быть друзьями.

Но до 1903 г. в жизни Плеханова произошло много событий. Кроме написания книг и статей он вел практическую революционную работу — устанавливал и поддерживал связи с возникшими в России социал-демократическими организациями, читал лекции по истории революционного движения, по марксистской философии и выступал в полемике на лекциях идейных противников — сначала народников, в конце 90-х гг.— «экономистов», в начале XX в.— эсеров.

Плеханов много делал для пропаганды русской социал-демократии среди деятелей международного рабочего движения, объединившихся в 1889 г. в Париже во II Интернационал. Его личные встречи, переписка, публикация работ в журналах и газетах социалистического направления имели большое значение для ознакомления всего передового человечества с социально-экономическим положением России. Он писал о бесправном положении народа, о бесчинствах царских властей и полиции и, наконец, о развивающемся рево-

20

люционном движении — о стихийных и руководимых социал-демократами забастовках и демонстрациях. Выступления Плеханова на конгрессах II Интернационала, написанные им доклады показывали, что пролетариат России является полноправным участником международного рабочего движения.

Этой активной деятельности Плеханова очень мешали в 80-e — начале 90-х гг. материальная нужда, болезни его и близких и политические преследования. Даже швейцарская полиция, подстрекаемая царским правительством, добилась от кантональных властей решения о высылке из страны Плеханова и Засулич по ложному обвинению в подготовке террористических актов. С марта 1889 г. по июль 1894 г. они жили во Франции в городе Морне — недалеко от Женевы. А потом и оттуда — теперь уже из-за преследований французской полиции — пришлось тайком переехать в Лондон. Многочисленные деловые и дружеские встречи с Фридрихом Энгельсом (Плеханов был лично знаком с ним с 1889 г., Засулич — с 1893 г.), обсуждение с ним вопросов философии, экономики, перспектив рабочего движения скрашивали для двух изгнанников пребывание на чужбине.

В ноябре 1894 г. Плеханов получил разрешение вернуться в Женеву, добытое хлопотами швейцарских социалистов. Вера Засулич такого разрешения не получила и осталась в Лондоне. Плеханов с семьей поселился в квартире по ул. Кандоль, 6, где прожил до возвращения в Россию. Однако официальное разрешение на постоянное жительство в Женеве он получил только в 1904 г.

В эту квартиру в мае 1895 г. к Г. В. Плеханову пришел В. И. Ленин, приехавший в Швейцарию по поручению петербургских социал-демократов для переговоров об издании за рубежом периодического органа для рабочих. Это была их первая встреча, а после еще нескольких бесед (в Цюрихе и Афольтерне вместе с П. Аксельродом и в селении Дьяблере вместе с социал-демократами А. Н. Потресовым и А. М. Воденом) все практические и теоретические вопросы были обсуждены и согласованы. В результате стал выходить в Женеве сборник «Работник» (статья Плеханова «От издателей» из этого сборника включена в настоящее издание).

Н. К. Крупская писала, что Ленин глубоко уважал Плеханова, который «сыграл крупную роль в развитии Владимира Ильича, помог ему найти правильный революционный путь, и потому Плеханов был долгое время окружен для него ореолом...» 22.

Группа «Освобождение труда» с самого начала своего образования поддерживала связи почти со всеми социал-демократическими организациями, которые возникали в России в

21

значительной степени под ее влиянием — с «Партией русских социал-демократов» (группа Благоева), с «Рабочим союзом» (группа Бруснева) в Петербурге, с московскими, вильнюсскими, минскими, екатеринославскими социал-демократами. А книги, изданные и написанные членами плехановской группы, распространялись почти во всех регионах страны, способствуя проникновению идей научного социализма в круги передовых рабочих и демократической интеллигенции.

Особое место среди произведений Плеханова занимает его книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». В 1894 г., когда Плеханов еще жил в Лондоне, туда приехал А. Н. Потресов с предложением издать любую плехановскую работу в Петербурге — легально, но приспособив ее к требованиям цензуры. Плеханов переработал рукопись, подготовлявшуюся им для международного издания «История социалистического движения во Франции», и почти законченную им брошюру, которую он условно называл «Наши разногласия. Часть II». В результате появилась довольно большая работа, которой придумали тяжеловесное заглавие для маскировки истинного содержания. Благодаря связям Потресова и растерянности, которая царила в царской администрации после смерти Александра III в конце октября, книгу удалось очень скоро издать под псевдонимом — Н. Бельтов Она вышла из типографии в декабре 1894 г. (на титульном листе стоит 1895 г.).

В этой книге Плеханов подвергал беспощадной критике либеральных народников и блестяще защищал идеи научного социализма, главным образом исторического материализма, показав его истоки и значение для понимания событий вообще и для формирования мировоззрения русских марксистов. Книга произвела фурор в революционном лагере и среди прогрессивной интеллигенции России. Ею зачитывались, ее цитировали, о ней спорили. В очень многих воспоминаниях революционных деятелей того времени говорится о том, что именно плехановский «Монистический взгляд» привел их к отказу от народнических идей — к пониманию марксизма. Об этом писали будущие большевики С. И. Мицкевич, М. С. Ольминский, Г. М. Кржижановский, В. В. Ванновская и другие. Б. И. Горев вспоминал: «...впечатление разорвавшейся бомбы произвела появившаяся к новому году книга Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»... Впервые перед широкой аудиторией была изложена в достаточно прозрачной эзоповской форме вся глубоко революционная и всеохватывающая философия марксизма, и притом изложена чрезвычайно увлекательным, блестящим языком... Люди буквально в одну ночь становились марксистами» 23.

22

В. И. Ленин дал четкую характеристику: книга, на которой воспиталось целое поколение русских марксистов 24.

1895—1896 гг. стали важными и счастливыми годами в жизни Плеханова — возвращение в Женеву, встреча с Лениным, благодаря которой удалось укрепить связи с наиболее крупной частью российских социал-демократов — петербургской, успешная подготовка «Работника», удача с легальным изданием книги, что позволило донести идеи марксизма до широких демократических слоев России. Гонорар, полученный за издание «Монистического взгляда», дал возможность расплатиться с долгами и купить самое необходимое и, конечно, книги, книги...

В конце 1894 г. по инициативе группы «Освобождение труда» был образован «Союз русских социал-демократов за границей». «Главной целью его,— по словам Плеханова,— было оказание посильной поддержки начинавшемуся в России социалистическо-му движению в среде пролетариата» 25. Растет число социал-демократов в России и среди русской эмиграции.

Плеханов в эти годы и физически несколько окреп, температура и кашель меньше его мучили. Но для поддержания здоровья он вынужден был два-три зимних месяца находиться на лечебном курорте для туберкулезников. Это очень мешало и теоретической, и особенно практической работе. А надо было работать с удесятеренной силой, ибо на пути русской социал-демократии появились новые противники — «экономисты» и «легальные марксисты», а также их идейные отцы в международном рабочем движении — ревизионисты.

Плеханов первый среди европейских марксистов выступил с резкой критикой бернштейнианцев. Его работы, опубликованные в немецкой и французской печати, имели большое значение для разоблачения «критиков марксизма» в глазах деятелей международного рабочего движения.

С русскими оппортунистами бороться было и легче, так как они были примитивнее и, в общем-то, эпигонами западноевропейских «учителей», но и сложнее по ряду объективных и субъективных причин.

В «Союзе русских социал-демократов за границей», на который возлагали большие надежды члены плехановской группы и где они надеялись быть идейными руководителями, возобладали «экономисты». На I съезде «Союза» в ноябре 1898 г. группа вынуждена была отказаться от приема к редактированию изданий, написанных его руководителями — Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповичем, Б. Н. Кричевским и др., а также присылаемых из России. Плехановцы оговорили, что они издадут две брошюры, полученные ими ранее («Задачи

23

Произведения В. И. Ленина, изданные группой «Освобождение труда», и «Что делать?» — экземпляр из личной библиотеки Г. В. Плеханова.

русских социал-демократов» и «Новый фабричный закон» — В. И. Ленина) и последний номер «Работника» (№ 5/6).

«Союз» стал под своей собственной редакцией издавать журнал «Рабочее дело», где сначала в замаскированном виде, а потом все более откровенно излагались оппортунистические идеи о необходимости отказа на неопределенное время от пропаганды политических идей и усиления агитации за улучшение экономического положения рабочего класса. В России, где ведущей организацией был петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», тоже возобладали такие взгляды. Петербургский «Союз», ослабленный непрерывными арестами, со второй половины 1898 г. оказался в руках оппортунистов, которые начали издавать газету «Рабочая мысль», рупор экономистских идей.

Члены группы «Освобождение труда» были окружены интригами, ложью и при этом не имели возможности выступить в печати, так как типография была в руках администрации «Союза русских с.-д.». «Стариков» — членов плехановской группы — упрекали в незнании положения дел в России, в непонимании задач, которые стоят перед социал-демократа-

24

ми страны, в издании работ, которые были якобы слишком сложны и, главное, не нужны на данном этапе борьбы, в том, что они тратят все силы и средства на пропаганду, когда нужна только агитация. Эти обвинения, которые высказывались за спиной, в письмах к другим лицам, больно ранили заслуженных революционеров. Особенно переживала В. И. Засулич, которая готова была пойти на уступки «молодым», лишь бы не прекращалось издание литературы для рабочих. Аксельрод склонялся к ее позиции. А Плеханов очень огорчался таким компромиссным настроением своих товарищей, сердился на них и требовал решительного разрыва с «экономистами». Летом 1898 г. они пришли к согласию и выработали совместную тактику на I съезде «Союза», которая фактически означала их устранение от дел. На II съезде «Союза» в апреле 1900 г. произошел и формальный разрыв, Плеханов и его сторонники организовали «Революционную организацию „Социал-демократ"».

Упорная борьба, которую Плеханов вел с «экономистами», завершилась на этом этапе изданием в феврале 1900 г. сборника «Wademecum (путеводитель.— Сост.) для редакции „Рабочего дела"», состоящего частично из документов «экономистов»: письмо Е. Д. Кусковой П. Б. Аксельроду, два письма Гришина (Т. М. Копельзона), статья С. Н. Прокоповича. Три материала принадлежали их оппонентам — революционным марксистам: «Протест российских социал-демократов» В. И. Ленина, «Объявление о возобновлении изданий группы „Освобождение труда"» и «Предисловие» Плеханова, которое занимало почти половину сборника. Ленин целиком поддержал эту борьбу, он писал: «Wademecum — это — вопль, прямо-таки вопль против пошлого экономизма, против «стыда и позора» социал-демократии» 26.

Трудно кратко рассказать о борьбе Плеханова против «легального марксизма». Плеханов выступил против этого течения в 1892 г., когда оно было в самом зародыше. Он получил тогда отпечатанную на множительном аппарате брошюру «Русский монархизм, русская интеллигенция и их отношение к народному голоду. Опыт программы юной русской социал-демократии». Подписана брошюра была псевдонимом Nemo. Профессор Г. С. Жуйков высказывает предположение, что автором ее является П. Б. Струве27. (Возможно, что автором был не один Струве, а и его товарищ по университету и марксистскому кружку С. Н. Булгаков.) По воспоминаниям А. С. Ольминского, Плеханов в своей работе «Задачи социалистов в борьбе с голодом в России. (Письма к молодым товарищам)», изданной группой «Освобождение труда» в 1892 г., в споре с неверным пониманием политической роли

25

В. И. Ленин, 1897 г.

рабочего класса имел в виду именно Струве 28. Однако в эти годы Плеханов еще прямо не выступал против «легальных марксистов» — вплоть до 1899—1900 гг., когда он обрушил на их голову, и в частности на П. Струве, целую серию статей. В. И. Ленин же еще в 1895 г. выступил со статьей «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». Позднее Плеханов объяснял свое молчание тем, что Потресов, зная резкость его полемики, просил не критиковать Струве, поскольку тот с позиций «легального марксизма» боролся против либеральных народников и тем приносил пользу революционному движению. Но в серии статей «Критика против критиков» (1900—1901 гг.) Плеханов всесторонне проанализировал взгляды немецкого ревизиониста Э. Бернштейна и его русского коллеги П. Струве, показав их ошибки, противоречивость и нереволюционность. Статьи эти были напечатаны в журнале «Заря», который стал выходить вместе с «Искрой».

Владимир Ильич после сибирской ссылки вскоре выехал за границу для осуществления своего плана — издания газеты, вокруг которой можно было бы сплотить всех социал-демократов, чтобы она была «не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» 29.

В августе 1900 г. Ленин и Плеханов встретились снова. Все эти годы они поддерживали связь, переписывались, знали о жизни и трудах друг друга. Встречи происходили в Бельриве и Корсье (близ Женевы), они носили деловой характер — надо было оговорить все принципиальные и организационные вопросы издания газеты и журнала. Вместе с ними заседали П. Аксельрод, В. Засулич и приехавший вместе с Лениным

A. Потресов. Как «молодые» социал-демократы, так и члены плехановской группы многого ждали от этих изданий, надеясь на возрождение активной революционной работы, которая под влиянием оппортунистов и преследований царской полиции очень ослабла. Несмотря на общую цель, переговоры шли трудно. Эти пять дней — 24—28 августа — отражены B. И. Лениным в подробной записи, подготовленной для Н. К. Крупской, которая еще оставалась в ссылке в Уфе, но вскоре должна была приехать. Эта запись была найдена в бумагах Ленина после его смерти и опубликована под заглавием, которое ей дал сам автор,— «Как чуть не потухла „Искра"?».

Само название этого письма характеризует и его содержание. Владимир Ильич писал в нем, что еще в России был составлен план сотрудничества с группой «Освобождение труда»: «Раньше мы (т. е. Ленин, Мартов и Потресов. — Сост.)

27

|

|

| «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина — экземпляр из личной библиотеки Плеханова. | Пометы Г. В. Плеханова на книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». |

всегда думали так: редакторами будем мы, а они — ближайшими участниками... как потому, что «старики» крайне нетерпимы, так и потому, что они не смогут аккуратно вести черную и тяжелую редакторскую работу: только эти соображения для нас и решали дело, идейное же их руководство мы вполне охотно признавали» 30. Поэтому Ленин считал необходимым издавать газету не в Женеве, где жил Плеханов, «ибо это сделает нас независимее от Г. В. ...» 31.

О том, как Ленин интерпретировал события этих дней, достаточно широко известно из его вышеупомянутого письма. Посмотрим, как эти переговоры выглядели со стороны Плеханова, хотя специально об этом он не писал. У многих может создаться впечатление, что спор шел по непринципиальным вопросам, что Плеханов лишь из соображений амбиции хотел быть главным редактором обоих изданий и этим чуть не сорвал важнейшее для революционного движения дело. Однако действительные обстоятельства были гораздо глубже. Нетерпимость Плеханова, о которой писал Ленин, проявилась в его несогласии с призывом к совместной работе с «экономистами», который содержался в проекте заявления редакции «Искры», написанном Лениным еще до приезда за границу, и в нежелании сотрудничать с «легальными марксистами». Ленин привез из России решение псковского совещания, на котором договорились, что П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский будут помогать нелегальным изданиям социал-демократов финансами и материалами. Плеханов был против такого сотрудничества, пока «легальные марксисты» маскировались под социал-демократов. Убедившись в эволюции Струве от марксизма к либерализму и готовясь вступить с ним в жесточайшую полемику, он выступил против привлечения его к будущей «Заре» и сказал Ленину и Потресову, что «надо выбирать между мною и г. Струве» 32. И наконец, позиции Ленина и Плеханова разошлись по поводу критики на страницах будущего журнала К. Каутского, который напечатал в «Die Neue Zeit» несколько статей Плеханова против ревизионистов, но в последнее время предпочитал печатать статьи «критиков Маркса», стараясь занять центристскую позицию в этом споре между защитниками марксизма и ревизионистами. В. И. Ленин до приезда за границу многих подробностей еще не знал — ни о коварных методах борьбы «экономистов» против «стариков», ни о центристских шатаниях Каутского. Потресов сыграл в этих переговорах явно неблаговидную роль, настраивая Ленина против Плеханова. Все это создало неблагоприятную, напряженную атмосферу. Дважды переговоры почти прекращались, издание «Искры» и «Зари» висело на волоске. Все участники совещания тяжело

29

переживали эту обстановку. 26 августа почти наступил разрыв. По рассказу Ленина, Засулич предложила дать Плеханову в редакции два голоса по вопросам тактики, а тот якобы стал вести себя как главный редактор, распределяя отделы и статьи для журнала. В этом эпизоде много противоречий, которые сейчас трудно объяснить.

Но главное все-таки состоит в том, что «Искра» не потухла. Плеханов согласился на все предложения Ленина — и по вопросу о взаимоотношениях с «экономистами», «легальными марксистами», и об отказе от статьи с критикой Каутского, и о том, что газета и журнал будут печататься вдали от Женевы (только незадолго до II съезда РСДРП «Искра» стала выходить в Женеве). Редакторами «Искры» и «Зари» становились Ленин, Мартов, Потресов, а члены группы «Освобождение труда» — сотрудниками с правом голоса по редакционным вопросам. Но практически все они исполняли редакторские функции.

Редакционной коллегией руководил В. И. Ленин. Поэтому по праву «Искру» этого периода называют ленинской. Но его ближайшим соредактором, с которым обсуждались все принципиальные статьи и материалы, был Г. В. Плеханов. В ленинской «Искре» Плеханов опубликовал 36 работ, почти в каждом номере шли его теоретические статьи, рецензии на книги и журналы, заметки на политические темы.

Члены группы «Освобождение труда» очень просили, чтобы им поручили редактировать журнал «Заря», но Ленин счел это нецелесообразным. В «Заре» Плеханов тоже опубликовал в каждом номере (в 1901 —1902 гг. вышло три книжки журнала: № 1, 2/3, 4) по нескольку статей и рецензий — всего 20 материалов.

В редколлегии «Искры» и «Зари» Ленин и Плеханов в большинстве случаев действовали дружно. Они обменивались письмами (иногда Плеханов приезжал на совещания в Лондон, где обосновалась редколлегия с апреля 1902 г.), обсуждали все основные материалы газеты и журнала, а также свои статьи. И многие пожелания друг другу учитывались авторами 33. Об этом свидетельствует их большая переписка того периода.

Но и в это время были между Лениным и Плехановым разногласия. Они проявились особенно после совещания в Цюрихе 14—17 апреля 1902 г., когда обсуждалась статья Ленина «Аграрная программа русской социал-демократии». 14 мая Ленин написал Плеханову после прочтения его замечаний на эту статью: «Если Вы поставили себе целью сделать невозможной нашу общую работу,— то выбранным Вами путем Вы очень скоро можете дойти до этой цели» 34. Более чем

30

Г. В. Плеханов, его жена Розалия Марковна, дочери Евгения Георгиевна и Лидия Георгиевна с Л. Г. Дейчем. 1901 г.

на месяц их переписка была прервана, деловые переговоры велись через других членов редколлегии. Однако Плеханов нашел в себе силы изменить эту ситуацию. 20 июня 1902 г. он первым написал Ленину письмо, которое очень важно для понимания их отношений в то время и в дальнейшем. Приводим из него отрывок: «Пользуюсь случаем сказать Вам, дорогой Владимир Ильич, что Вы напрасно на меня обижаетесь. Обидеть Вас я не хотел. Мы оба несколько зарвались в споре о программе, вот и все. Когда-нибудь, когда мы с Вами увидимся, мы поговорим об этом с глазу на глаз, «no душе» (это здесь главное), и тогда,— если Вы захотите быть беспристрастным,— Вы сами увидите, что у меня тоже были некоторые основания считать себя обиженным. А теперь отложим это частное дело в интересах другого, гораздо более важного, общего дела. Поверьте одному: я глубоко Вас уважаю и думаю, что на 75% мы с Вами ближе друг к другу, чем ко всем другим членам «коллегии», на остальные 25% есть и разница, но ведь 75% втрое больше 25, и во имя единомыслия следует позабыть о разногласии» 35. Ленин ответил сразу же, 23 июня: «Дорогой Г. В.! Большой камень свалился У меня с плеч, когда я получил Ваше письмо, положившее конец мыслям о „междоусобии"» 36.

31

Г. В. Плеханов с агентами «Искры» во время II съезда РСДРП. Лето 1903 г.

Организационный план Ленина по объединению сил партии вокруг газеты «Искра» приближался к цели. Был выработан проект Программы партии, опубликованный в № 21 «Искры» и отдельным изданием. Аграрная часть была написана Лениным, основная — Плехановым, но с поправками и вставками всех членов редакции. Были созданы в большинстве городов России социал-демократические организации, связанные с «Искрой».

II съезд РСДРП состоялся 17(30) июня — 10(23) августа 1903 г. сначала в Брюсселе, потом в Лондоне, куда вынуждены были переехать делегаты из-за преследований полиции. Плеханов по поручению Организационного комитета открывал съезд: «Двадцать лет тому назад мы были ничто,— теперь мы уже большая общественная сила... Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, чрезвычайно много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии» 37.

Безусловно, ведущей фигурой на съезде был Ленин, но и Плеханов сыграл в его работе исключительно важную роль.

32

Он открывал и закрывал съезд, председательствовал почти на половине заседаний, выступал по важнейшим вопросам. И все время он поддерживал Ленина, даже тогда, когда был с ним внутренне не согласен. Он был не согласен и ранее с некоторыми положениями работы Ленина «Что делать?», но на съезде отстаивал все ленинские положения от критики «экономистов» и бундовцев. Он был и автором ряда резолюций, в том числе и о либералах, поддержанной Лениным. Как известно, на II съезде произошел раскол при обсуждении Устава партии и при выборах в центральные органы, Плеханов был вместе с Лениным, большевиками. А его старые друзья — В. Засулич и П. Аксельрод — оказались в лагере меньшевиков. Плеханов вместе с Лениным и Мартовым был избран в редакцию Центрального Органа — газеты «Искра» и председателем Совета партии. Он надеялся, что раскол, произошедший на съезде, будет ликвидирован позднее, и был невероятно счастлив, что съезд оформил партию и принял важнейшие для ее деятельности документы — Программу и Устав.

И после съезда Плеханов в течение трех месяцев оставался большевиком. Он вместе с Лениным вел переговоры с Мартовым, который отказался от своего места в редколлегии, и с другими ведущими меньшевиками. Но переговоры зашли в тупик. И тогда Плеханов, используя свое право одного из редакторов, закрепленное в Уставе, кооптировал в редакцию «Искры» меньшевиков — бывших редакторов Потресова, Аксельрода, Засулич. Он мотивировал это свое решение желанием сохранить единую партию. Он говорил: «Не могу я стрелять по своим», имея в виду всех социал-демократов — не большевиков.

Но результат получился обратный. В. И. Ленин вышел из редакции Центрального Органа, и «Искра» с № 53 стала фактически органом только меньшевистской фракции. В первое время Плеханов возглавлял эту фракцию в борьбе с большевизмом, В. И. Лениным. Но только несколько месяцев. Плеханова нельзя называть лидером меньшевизма, ибо это противоречит истине и ленинским оценкам.

И Ленин, и Плеханов тяжело переживали свой разрыв и состояние дел в партии, Ленин продолжал надеяться на новое сближение и всегда видел отличие позиции Плеханова от позиции ортодоксальных меньшевиков — Мартова, Аксельрода. Потресова, Дана и др.

Политическую биографию Плеханова со II съезда партии четко охарактеризовал Ленин в июне 1914 г.: «...с 1903 года по вопросам тактики и организации Плеханов колеблется самым смешным образом: 1) 1903, август — большевик; 2) 1903,

33

ноябрь (№ 52 «Искры») — за мир с «оппортунистами» — меньшевиками; 3) 1903, декабрь — меньшевик и ярый; 4) 1905, весна, после победы большевиков,— за «единство» «враждующих братьев»; 5) 1905, с конца до половины 1906 — меньшевик; 6) половина 1906 — начинает иногда отходить от меньшевиков и в Лондоне, 1907, порицает их (признание Череванина) за «организационный анархизм»; 7) 1908 — разрыв с ликвидаторами; 8) 1914 — новый поворот к ликвидаторам» 38.

Эта ленинская характеристика понятна, если знать хорошо историю КПСС. Главное, что из этого вытекает,— это то, что Плеханов очень недолго шел вместе с меньшевиками и, наоборот, несколько лет — 1908—1913 гг.— тесно сотрудничал с большевиками, печатался в их журналах, переписывался с Лениным. Даже одну статью того времени он сам озаглавил так — «Плеханов перешел к большевикам», но объяснял в ней, что перешел-то он не до конца, по ряду вопросов занимая особую позицию.

И вся эта бурная деятельность Георгия Валентиновича сопровождалась вспышками туберкулеза. Почти каждая поездка из дома кончалась обострением, грозившим смертельным исходом. Так случилось и в 1905 г.

Известие о начале революции в России было с энтузиазмом встречено русскими политическими эмигрантами. На митингах собирались средства для помощи бастующим рабочим. Значительная часть денег, собранных среди зарубежных рабочих и прогрессивной интеллигенции, пересылалась на родину через Плеханова. Он выступает с рядом статей, в которых пишет о необходимости подготовки вооруженного восстания в России, которое смогло бы свергнуть ненавистное самодержавие. (Более подробно о позиции Плеханова в 1905—1906 гг. будет рассказано ниже.) После октябрьского манифеста, который вырвали у царского правительства на первой волне революции, русские политические эмигранты бросились в Россию. В ноябре 1905 г. уехали Засулич, Потресов, через несколько дней — Ленин. Плехановы тоже собирались, но как раз в это время болезнь схватила Георгия Валентиновича буквально за горло — туберкулез перебрался на дыхательные пути, и все процессы обострились. По настоянию врачей поездку пришлось отложить. 4 декабря 1905 г. Плеханов писал жене, уговаривая ее ускорить отъезд, несмотря на его состояние: «Поедем, а то я с ума сойду. Мое место теперь в России... Будем спешить, а то я дойду бог знает до чего. Право, я теперь кажусь себе дезертиром, а это самая презренная порода людей. Не затем я жил и работал, чтобы сидеть теперь спокойно, когда там идет борьба» 39. Но после поражения Декабрьского вооруженного восстания в Москве

34

в России началось наступление реакции на недавно завоеванные политические права. Бывшие политические эмигранты одни были арестованы, другие переходили на нелегальное положение, третьи готовились к бегству за границу, Возвращаться в Россию все еще очень больному Плеханову было невозможно. Свидание с родиной опять отодвинулось на неопределенное время.

В последующие годы Плеханов вел активную практическую работу. Он участвовал в IV и V съездах партии и присутствовал на конгрессах II Интернационала. На них, а также на собраниях русских эмигрантов он выступал с докладами, полемизировал в печати по вопросам теории и тактики.

Из-под пера Плеханова вышли в эти годы превосходные работы в защиту философии марксизма: «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII в. с точки зрения социологии», «Письма без адреса», «Materialismus militane», «Основные вопросы марксизма» и многие другие.

Среди его друзей, учеников, единомышленников, знакомых были интересные люди. С Плехановым поддерживали дружеские связи и переписывались ведущие деятели международного рабочего движения — Фридрих Энгельс, Элеонора Маркс-Эвелинг, Жюль Гед, Поль Лафарг, Жан Лонге, Вильгельм Либкнехт, Август Бебель, Карл Каутский, Клара Цеткин, Роза Люксембург, Луи Эритье, Виктор Адлер, Эмиль Вандервельде, Камил Гюисманс, Константин Доброджану-Геря, Генрих Ван-Кол, Антонио Лабриола, Энрико Ферри, Джон Спарго, Герман Шлютер, Сен Катаяма. Особенно близко знал Плеханов и поддерживал как мог первых болгарских социал-демократов — Димитра Благоева, Георгия Бакалова, Христиана Раковского, Петра Генова, Георгия Киркова, Ивана Клинчарова. Это перечисление можно продолжать очень долго.

Плеханов хорошо знал многих русских эмигрантов и приезжавших на время из России деятелей всех направлений. Из среды молодых русских социал-демократов Плеханов был близок с Николаем Бауманом, Александрой Коллонтай. Он встречался с Максимом Горьким и Е. П. Пешковой на острове Капри, куда приехал вместе с женой по их приглашению, пользовался советами и библиотекой известного библиографа Н. А. Рубакина.

В конце жизни Плеханову удалось заняться очень интересным для себя — и для будущих читателей — исследованием, в котором он смог наиболее полно реализовать свои способности историка. В течение 1909—1916 гг. он работал над «Историей русской общественной мысли». За это время он написал

35

три тома (57 а. л.), которые охватывали период XVII— XVIII вв., а следующие четыре тома должны были включать события всего XIX в. и начала XX в. 1-й том вышел в июне 1914 г.— накануне первой мировой войны.

Известие о начале войны застало Плехановых в Париже, где Георгий Валентинович работал в Национальной библиотеке, собирая материал для «Истории русской общественной мысли». Вскоре они вернулись в Швейцарию. Плеханов неоднократно выступал до этого (в том числе и в период русско-японской войны 1904—1905 гг.) против шовинизма и пацифизма. Еще в 1912 г. он писал: «Мы знаем, что в мире существует только одна сила, способная поддержать мир,— это сила организованного международного пролетариата... Только война между классами сможет с успехом противостоять войне между народами» 40.

Плеханов с гневом воспринял известие о предательстве германских социал-демократов, проголосовавших за предоставление кредитов правительству (2 декабря 1914 г. К. Каутский один голосовал против), и сведения о зверствах немецких войск на землях захваченных ими Люксембурга и Бельгии, а также об их продвижении по территории Франции и России. Война была несправедливой с обеих сторон, начата она была во имя империалистических захватов территорий и рынков. Это прекрасно понимал Плеханов. Но он видел, что германский милитаризм, не сдержанный никем, в том числе и охваченной шовинистическим угаром Социал-демократической партией Германии, ведет захватническую, кровавую войну на территории других государств. Узнавая о всех ужасах войны, о новых видах оружия уничтожения, Плеханов предвидел, какие страдания война принесет населению России.

11 октября 1914 г. Плеханов в Лозанне выступил с рефератом о войне. Ленин, который с самого начала занял последовательно интернационалистскую позицию, приехал из Берна на этот реферат. Плеханов, осудив позицию германских социал-демократов, призывал социалистов всех стран продолжить традиции I Интернационала, основанного К. Марксом (поскольку II Интернационал потерпел крах), и, опираясь на «простые законы нравственности и права» 41, провозглашенные им основой для решения международных проблем пролетариатом, бороться против австро-германского милитаризма. Плеханов считал, что поражение России замедлит ее экономическое развитие, усилит эксплуатацию пролетариата, поскольку к русским капиталистам присоединятся немецкие. Он призывал русских социал-демократов, критикуя царское правительство за неспособность отстоять интересы страны, участвовать в войне, защищая родину, ибо победа над Германией,

36

по его мнению, приблизит революцию в России и в Германии 42.. В следующих работах он призывал не верить, что крах II Интернационала означает крушение идей научного социализма, и убеждал «удвоить, утроить, учетверить усилия» для воспитания пролетариев всех стран в духе марксизма 43.

Ленин неоднократно критиковал Плеханова за эти идеи, считая, что Плеханов является представителем «социал-шовинизма, социализма на словах, империализма на деле...» 44. Их пути с тех пор окончательно разошлись.

Отношение Плеханова к мировой войне во многом влияло на его политическую позицию в последний год жизни, так как он продолжал считать, что победа над кайзеровской Германией, освобождение захваченных ею земель, в том числе и принадлежавших России, нужна для русской революции и ее будущего. Плеханов, несмотря на эмиграцию, знал о настроениях солдат в армии, рабочих и крестьян в тылу России. Но он не учитывал того, что тяготы войны, легшие на плечи трудящихся, создали такой мощи стихийное антивоенное движение в тылу и на фронте, что никому не дано повернуть его вспять. Поэтому его позиция была утопичной и неприемлемой не только для большевиков, но и для большинства меньшевиков. С каждым годом войны таяло число сторонников Плеханова.

При известии о Февральской революции Плеханов сделал все, чтобы поскорее отправиться в Россию. Георгий Валентинович чувствовал себя лучше, чем в конце 1905 г. Ехали вместе с группой французских и английских социалистов через Францию, Англию, на пароходе по Балтийскому морю, где германские субмарины потопили уже не один корабль, в Швецию. На финской станции Торнео возвращавшиеся эмигранты ступили на землю Российской державы. 37 лет изгнания были позади. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1917 г. поезд подошел к перрону Финляндского вокзала в Петрограде. Несмотря на глубокую ночь, Плеханова встречали с оркестрами и знаменами. Среди встречавших были делегации от заводов и фабрик, той части пролетариата столицы, которую возглавляли меньшевики, делегации Петроградского городского комитета и Василеостровского комитета РСДРП, комиссариаты отдельных районов, представители армейских частей, студенты Университета и институтов, представители социалистических партий. Они встречали первого марксиста России, на книгах которого воспитались лидеры революционного движения.

В вестибюле вокзала, куда толпа внесла Плеханова на руках, его приветствовал от имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов председатель-меньшевик

37

Последняя фотография Г. В. Плеханова. Сентябрь — октябрь 1917 г.

Н. С. Чхеидзе. Плеханов ответил небольшой речью. А 2 апреля Плеханов выступил в Таврическом дворце на совещании делегатов Советов рабочих и солдатских депутатов, где обосновал свое отношение к революции в России, к Временному правительству и, главное, к войне, которую, как он считал, в новых условиях революционная Россия должна продолжать до победного конца. Большинство делегатов были под влиянием меньшевиков, сказались, наверно, и почтение к личности Плеханова, его ораторское искусство. Речь была выслушана с сочувственным вниманием и неоднократно прерывались аплодисментами.

3 апреля Плеханов заболел, и все последующее время происходило ухудшение его здоровья. Несмотря на это, он несколько раз выступал с речами в июне — июле, съездил даже в августе в Москву на Государственное совещание, созванное Временным правительством, руководил газетой «Единство», вокруг которой объединились его сторонники. Жил он в Детском Селе (ныне г. Пушкин), где с сентября опять был вынужден лежать. Из газет и от приезжавших к нему гостей и сотрудников «Единства» Плеханов знал о ситуации в столице и в стране, чувствовал дыхание приближавшейся новой революции.

Известие об Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде — аресте министров Временного правительства, о переходе власти в руки Советского правительства во главе с В. И. Лениным — не было для Плеханова неожиданностью. Он написал «Открытое письмо к петроградским рабочим», дати-

38

рованное 28 октября (10 ноября) 1917 г., которое было опубликовано в «Единстве». Плеханов писал, что его эти события огорчают, что он считает социалистическую революцию в России преждевременной, так как в России пролетариат составляет меньшинство. «Нет, наш рабочий класс еще далеко не может, с пользой для себя и для страны,— утверждал Плеханов,— взять в свои руки всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть, значит, толкать его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы, в то же время, величайшим несчастьем и для всей России», Плеханов предупреждал петроградских рабочих, что крестьянство, получив землю, не будет развиваться в сторону социализма и что надежда на скорую революцию в Германии нереальна. Он предостерегал от печальных последствий захвата власти в этой обстановке «одним классом или,— еще того хуже,— одной партией» 45.

В те дни, когда контрреволюционные казаки Краснова подняли мятеж против только что народившейся Советской власти, к Плеханову пришел хорошо ему знакомый по эмиграции бывший эсер (в сентябре 1917 г. исключенный из партии с.-р.) Б. В. Савинков. Желая использовать имя Плеханова в борьбе с социалистической революцией, он предложил ему возглавить правительство, которое будет сформировано после победы над вставшими на защиту Петрограда революционными военными формированиями. И Плеханов ответил ему именно так, как он и должен был ответить: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и не я буду его расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути. И вам не советую этого делать. Не делайте этого во имя Вашего революционного прошлого» 46.

Здоровье Плеханова требовало больничного лечения. Жена поместила его в Детскосельскую больницу, потом перевезла в Петроград, во Французскую больницу на 14-й линии Васильевского острова, а потом, по совету врачей,— на Карельский перешеек, в больницу санаторного типа близ г. Териоки (ныне Зеленогорск).

Четыре месяца он был между жизнью и смертью. 30 мая (нов. ст.) 1918 г. Г. В. Плеханов скончался. 8 июня в Петрограде состоялись его похороны, на которых преобладали меньшевики, а 9 июня в бывшем здании Дворянского собрания было проведено траурное заседание Петроградского Совета, где большевики прощались с Плехановым как со своим учителем. В своей речи А. В. Луначарский говорил, что большевики всегда будут чтить Плеханова как «героя революционного духа», как «мастера, выковавшего то оружие для Русских социалистов, которым мы теперь сражаемся, часто и

39

Митинг у Технологического института во время открытия памятника Г. В. Плеханову в 1924 г. (скульптор И. Я. Гинзбург).

против него, и его учеников. Никогда не забудут русские рабочие, что революция 1917 года, несмотря на то что она происходила при порицании постаревшего пророка, была, тем не менее, выполнением его знаменитого пророчества: „В России революция победит только как рабочая, или вовсе не победит!"» 47.

Так завершился жизненный путь отца русского марксизма 48 Георгия Валентиновича Плеханова. Но остались его произведения, которые продолжают служить делу социализма.

Как историк рабочего движения в России Плеханов выступил уже в своих первых работах, написанных им после перехода на марксистские позиции. (В народнический период Плеханов тоже обращался к этой теме. Он опубликовал несколько анонимных корреспонденций для легальной газеты «Новости» и нелегальной «Земли и воли» о забастовках рабочих в Петербурге в конце 70-х гг. XIX в.) 49. Эта тема является главным мотивом большинства его произведений. О чем бы Плеханов ни писал, он часто прибегает к примерам из деятельности рабочих кружков, пишет о роли рабочего движения и его задачах, о программе и тактике партии рабочего класса. Он пишет и о периоде стихийного рабочего движения, и о том, как революционные социал-демократы влияли на развитие рабочего движения, когда в середине 90-х гг. XIX в. начался

40

процесс соединения теории научного социализма с рабочим движением.

Одна из главных заслуг Плеханова как марксиста заключается в выдвижении и обосновании идеи гегемонии пролетариата в революционном движении России. Перед ним стояла двойная задача. Во-первых, доказать, что Россия вступила после реформы 1861 г. на путь капиталистического развития и на этой основе растет численно и крепнет новая революционная сила — пролетариат. Во-вторых, доказать, что в России сначала произойдет буржуазно-демократическая революция, которая свергнет самодержавие, а потом, через более или менее длительный период (сроки Плеханов не указывал), должна произойти социалистическая революция, в результате которой будет установлена власть рабочего класса — диктатура пролетариата. Но в этой идее самым важным было то, что Плеханов доказал, что главным двигателем буржуазной революции будет не буржуазия, а пролетариат. Каждое из этих положений было принципиально новым не только для социалистических теорий России, которые были мелкобуржуазными, утопическими, но и для теории марксизма.

Поэтому с первых же шагов своей деятельности в качестве социал-демократа Плеханов заявил о необходимости готовиться к созданию партии рабочего класса, которая повела бы за собой все оппозиционные элементы общества в борьбе с самодержавием и охраняла бы интересы трудящихся, главным образом рабочих, от попыток буржуазии воспользоваться плодами победы до, во время и после буржуазной революции. Плеханов неоднократно писал о высокой миссии пролетариата: «Освободительное движение рабочего класса совершается в пользу огромного большинства, и его торжество навсегда положит конец эксплуатации одних людей другими. Вот почему победа пролетариата будет в то же время осуществлением самого высокого из всех нравственных идеалов, до которых додумалось цивилизованное человечество. Победа рабочего движения, которому многие — умышленно или по недоразумению — приписывают лишь узкие, грубые, «желудочные» цели, будет в действительности величайшим торжеством нравственного идеализма» 50.

Все эти идеи были изложены и всесторонне аргументированы еще в работах Плеханова первой половины 80-х годов — «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), оба проекта программ — «Программа группы „Освобождение труда"» (1884) и «Проект программы русской социал-демократии» (1885).

Наиболее кратко идея гегемонии пролетариата была сфор-

41

мулирована Плехановым в его речи на Парижском конгрессе II Интернационала в 1889 г.: «Революционное движение в России восторжествует только как рабочее движение или же никогда не восторжествует!» 51 И эту идею он вносил в умы революционеров России, неоднократно повторяя ее, вплоть до конца своей жизни.

Плеханов не только выдвинул идею о руководящей роли пролетариата, но и разрабатывал вопрос о методах проведения ее в жизнь, защищал ее от нападок и искажений со стороны оппортунистических течений в партии. Сначала эту идею подвергли критике «экономисты» в конце 90-х гг. XIX в.— начале XX в. Они утверждали, что пролетариат пока не готов к политической борьбе, что социал-демократы должны возглавить только борьбу рабочих за их экономические интересы. Плеханов выступил с критикой «экономистов» в предисловии к сборнику «Wademecum для редакции „Рабочего дела"», о котором мы уже писали. Наиболее развернутую критику этого направления он дал в статье «Еще раз социализм и политическая борьба», опубликованной в апреле 1901 г. в № 1 «Зари»62. На многих примерах Плеханов доказывал необходимость политической агитации среди всех слоев населения России и ошибочность тактики «экономистов», которые фактически отрицали необходимость «существования социал-демократии как особой политической рабочей партии». Он утверждал, что это привело бы к превращению социал-демократов в простых демократов и «означало бы забвение классовой борьбы и сближение пролетариата с буржуазией». Плеханов завершает эту большую статью словами: «Торжество «экономического» направления привело бы к политической эксплуатации русского рабочего класса демократической и либеральной буржуазией. Тактика, защищаемая мной в этой статье, столь же неизбежно дала бы русской социал-демократии — этому передовому отряду русского рабочего класса — политическую гегемонию в освободительной борьбе с царизмом» 53.

Позднее идею гегемонии пролетариата в борьбе с самодержавием Плеханов защищал против ликвидаторов в 1908—1912 гг. Например, в 1910 г. в предисловии к брошюре С. Т. Аркомеда «Рабочее движение и социал-демократия на Кавказе» он доказывал, что пренебрежительное отношение к подпольной деятельности привело ликвидаторов и к отрицанию идеи гегемонии пролетариата в революционной борьбе. Ликвидаторы считали этот лозунг, провозглашенный Плехановым в 1889 г., устаревшим и пытались доказать, что пролетариат не может стоять во главе буржуазной победоносной революции, ссылаясь при этом на поражение революции

42

1905—1907 гг. Плеханов категорически возражает: «Так как во главе нашего освободительного движения стоял пролетариат, то оно обнаружило максимум той силы, которую оно могло обнаружить при данных экономических условиях» 54.

Но идея гегемонии пролетариата в российском революционном движении состоит не только в определении места пролетариата и его партии в этом движении, но и в решении целого ряда проблем: о взаимоотношениях рабочих и революционной интеллигенции, о союзниках пролетариата во время подготовки и проведения буржуазной революции, о соотношении пропаганды и агитации на разных этапах истории, о роли партии рабочего класса России в борьбе с самодержавием и в дальнейшей деятельности для уничтожения капиталистического строя. Эти и другие проблемы также рассматриваются в работах Плеханова.

Через все его ранние работы проходит мысль о необходимости подготовки к созданию партии пролетариата России. В зародыше эта идея содержится даже в работах 1882—1883 гг. В 1885 г. в книге «Наши разногласия» Плеханов подчеркнул: «...воз-можно — более скорое образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России. На этой дороге нас ждут успех и победа; все же другие пути ведут лишь к поражению и бессилию» 55.

Вопрос о союзниках пролетариата в борьбе с самодержавием Плеханов рассматривал во многих работах. В 80— 90-е гг. он считал, что главным союзником является буржуазия (кроме крупной, которая богатеет на правительственных заказах) и во вторую очередь — крестьянство. В споре с народниками он, возможно, перегибал палку, но все же был прав, когда писал в конце прошлого века о политической отсталости крестьян, которые в большинстве своем верили в «царя-батюшку», об их закоренелой частнособственнической психологии.

Однако в связи с разрушением общины и расслоением крестьянства Плеханов видит возможность вовлечения в освободительное движение крестьян (и не только бедняков-полупролетариев), и поэтому в проекты программы 1884— 1885 гг. он вставляет требование радикального пересмотра аграрных отношений. Он писал в то время, что «группа «Освобождение труда» нимало не игнорирует крестьянства, составляющего огромнейшую часть трудящегося населения России» и что «распределение сил наших социалистов должно будет измениться, если в крестьянстве обнаружится самостоятельное революционное движение...» 56. В 1892 г. во время голода в России Плеханов писал о союзе с крестьянством:

43

«Разумеется, сельская буржуазия не станет сочувствовать социал-демократам, но сельский пролетариат всегда был и будет естественным союзником городского. Точно так же и бедные крестьяне (а таких большинство) непременно пойдут за социал-демократами», которые будут добиваться «полной экспроприации крупных землевладельцев и обращения земли в национальную собственность» 57.

В марте 1905 г. Плеханов пишет в статье «Мужики бунтуют»: «...мы сделали бы страшную, непоправимую ошибку, если бы остались равнодушны к начинающемуся теперь революционному движению в деревне. Как партия пролетариата, как представители самого революционного класса в нынешней России, мы обязаны поддерживать это движение, как обязаны мы поддерживать всякое прогрессивное движение, направляющееся против существующего у нас порядка вещей», и делал вывод: «...деревня становится революционной; мы обязаны поддержать революционную деревню» 58.

Здесь и содержится расхождение между позицией Плеханова и большевиков, которые считали крестьянство в период революции 1905—1907 гг. основным союзником пролетариата, а Плеханов — лишь частью «всякого прогрессивного движения». Плеханов считал, опираясь на положение «Манифеста Коммунистической партии», что в российской революции буржуазия должна принять хоть и пассивное, но участие. Правда, он неоднократно писал о трусости, непорядочности, непоследовательности русской буржуазии и предупреждал пролетариат, что она будет стремиться воспользоваться плодами его революционной борьбы. Особенно резко он критикует буржуазию в своей одной из лучших работ по вопросам стратегии и тактики «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России» (1892 г.). В ней Плеханов пишет, что современное положение в России — экономический кризис, голод — должно привести к перестановке классовых сил, что правительство сократило финансовую поддержку буржуазии, а это, по его мнению, приведет к тому, что буржуазия будет требовать конституции, чтобы добиться выгодных для себя реформ. И если российские капиталисты еще до конца не осознали своих политических интересов, то скоро осознают и попытаются руками рабочих добиться своих целей. Но чтобы этого не случилось, надо «содействовать росту классового сознания русского пролетариата» и добиваться создания партин пролетариата 59.

Когда же в самом начале XX в. российская буржуазия действительно вышла на политическую сцену, Плеханов утверждал, что ее надо непременно использовать пусть в качестве ненадежного, трусливого, но необходимого союзника. В 1907 г,

44