Отчет по геологической практике

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Полоцкий государственный университет

кафедра геодезии

и кадастров

Отчет по геологической практике

гр. 12-ПГС-1

Бригада №4

Рожко А.М.

Янчевский В.Н.

Абрамов В.С.

Тихонович А.С.

Новополоцк 2014

Содержание

Введение.................................................................................................................. 3

Глава 1. Физико-географический очерк Полоцкой низины................................ 6

Глава 2. Геологическое строение Полоцкой низины........................................... 8

Глава 3. Инженерно-геологические съемочные работы..................................... 9

Глава 4. Буровые и бурно-проходящие работы. .............................................. 10

Глава 5. Гидро-геологические исследования. ................................................... 14

Заключение ........................................................................................................ 17

Список литературы ........................................................................................... 18

Введение

С 7.04.2014 в г.Новополоцке на протяжении недели проходила геологическая практика, целью которой являлось закрепление теоретических знаний, полученных в течение семестра, и освоение практических навыков ведения полевых работ, составления и использования геологических документов. По своему содержанию практика является учебно-исследовательской работой.

В процессе геологической практики наша бригада изучила геологическое строение одного из районов Новополоцка вблизи реки Западная Двина, мы выполнили инженерно-геологические съёмочные работы, геологические наблюдения, зарисовку обнажений, изучили рельеф долины реки Западная Двина, описали эндогенные процессы, выполнили буровые и горнопроходческие работы, пробурили 2 скважины, выкопали 2 шурфа, отобрали образцы грунтов, а также сделали гидрогеологические наблюдения.

Вся учебная практика делилась на три этапа:

1. Вводный. Наша бригада изучила технику безопасности и программу практики, получила инвентарь, состоящий из нивелира, реек, топора, лопаты, рулетки, ручного бура.

2. Полевой. Проводили маршрутные исследования, при которых выполняли изучение и описание всех естественных и искусственных обнажений пород, характерных проявлений современных геологических процессов, а также изменение среды под действием человека. По ходу маршрута отбирали образцы, замеряли элементы залегания пород. Произвели обнажения для послойного описания пород по их составу, цвету, структуре, условиям залегания. Пробурили 2 скважины и 2 шурфа, в ходе нивелирного хода получили высотные отметки, произвели гидрогеологические наблюдения, на основании чего создали профиль долины реки, сделали фотографии.

3. Камеральный. Нашей бригадой была проведена обработка информации, полученная во время практики, написан отчёт по учебной геологической практики.

Дневник бригадира

| 07.07.2014 | 08.07.2014 | 09.07.2014 | 10.07.2014 | 11.07.2014 | |

| Рожко А.М. | + | + | + | + | + |

| Абрамов В.С. | + | + | + | + | + |

| Тихонович А.С | + | + | + | + | + |

| Янчевский В.Н. | + | + | + | + | + |

Распределение обязанностей

Рожко А.М.. – копание шурфов, бурение скважин, отбор образцов грунтов, геологическое наблюдение, написание главы 2.

Абрамов В.С.. – копание шурфов, бурение скважин, отбор образцов грунтов, геологическое наблюдение, написание главы 3.

Янчевский В.Н.– описание шурфов и скважин, ведение документации при проходке скважины, глазомерная съемка и натуральное обследование, геологическое наблюдение, нивелирование, построение геологического разреза, написание главы 1.

Тихонович А.С – описание шурфов и скважин, ведение документации при проходке скважины, глазомерная съемка и натуральное обследование, геологическое наблюдение, написание главы 4, построение геологического разреза.

Кто то – копание шурфов, бурение скважин, отбор образцов грунтов, геологическое наблюдение, обработка нивелирного журнала, написание главы 5, построение плана местности.

Журнал нивелирования

| № наблюдаемой точки | Отчеты по рейке | Превышения | Средние превышения | Отметки | |||

| задний | передней | + | - | + | - | ||

| 1 | 1655 |

|

| 60 |

| 60 | 120,00 |

| 6370 | |||||||

| 2 |

| 1715 |

| 60 | 119,94 | ||

| 6310 | |||||||

| 2 | 1430 |

|

| 170 |

| 170 | 119,94 |

| 6140 | |||||||

| 3 |

| 1600 |

| 170 | 119,77 | ||

| 6310 | |||||||

| 3 | 1470 |

|

| 50 |

| 50 | 119,77 |

| 6150 | |||||||

| 4 |

| 1420 |

| 50 | 119,82 | ||

| 6100 | |||||||

Глава 1. Физико-географический очерк Полоцкой низины.

Этот самый крупный район Белорусского Поозерья вытянут в субширотном направлении на 190 км, при максимальной ширине до 85 км. На Восточно-Европейской равнине он занимает первое место среди низин озерно-ледникового происхождения. Границами низины служат ледниковые возвышенности и равнины: на севере – Браславская возвышенность, Освейская гряда, Заборская равнина; Городокская возвышенность, Шумилинская равнина на востоке; Свенцянские гряды, Ушачская возвышенность, Чашникская равнина на юге.

В тектоническом отношении здесь сказывается влияние Прибалтийской моноклинали на западе, с глубиной фундамента 500–600 м. В центре расположен Вилейский погребенный выступ, а на востоке на склоне Оршанской впадины кристаллические породы опущены на глубину до 800 м. Породы фундамента разбиты многочисленными разломами. Наиболее значительный из них – Полоцкий. Доантропогеновые отложения представлены глинами, мергелями, песками, алевритами девонского возраста. Их поверхность характеризуется большими перепадами высот от 100 до 40 м, а также широким распространением ложбин ледникового выпахивания и размыва. Наиболее глубокие расположены в районе Полоцка, по долине р. Дисны выше г. Шарковщина, по долине Западной Двины до г. Верхнедвинска.

Общая площадь Полоцкой низины около 12 тыс. км2, что составляет 46 % площади Белорусского Поозерья. Граница современной низины проводится по горизонтали 140 м. Учитывая уровень приледникового озера, граница распространяется до 150–160 м абсолютной высоты. Рельеф Полоцкой низины отличается несколькими закономерностями. Высоты поверхности в центральной части составляют 130–140 м, а на периферии на склонах возвышенностей увеличиваются до 150–160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез воды в Западной Двине) до 179 м (левобережье р. Полоты). В целом низина представляет чашу с неровными берегами и волнистым дном.

Склоны низины опускаются к центру уступами, представляющими собой систему террас шириной несколько километров, образующих высокую поверхность абразионного и аккумулятивного выравнивания. Преобладание плоского и плоско-волнистого рельефа центральной части низины соответствует низким величинам относительных превышений в среднем 2–3 м и лишь вблизи речных долин и на периферии – до 10 м. Средняя густота расчленения 0,35 км/км2. Глубина расчленения 3–5 м/км2, увеличивается в нижней части речных долин до 10–15 м/км2.

Указанные особенности характеризуют, таким образом, определенную зональность рельефа, которая выражается не только в морфометрических показателях, но и в характере озерных отложений в разных частях бывшего водоема, хотя все они представлены минеральными кластогенными осадками. Минимальное значение вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа отмечается на участках распространения ленточных глин в профундали. В районах распространения песчаных и особенно алевритовых отложений в литорали и сублиторали древнего водоема показатели расчлененности рельефа достигают максимума.

Основными элементами поверхности современной низины являются речные долины, остаточные озера, моренные и камовые поднятия – острова бывшего озера, эоловые формы. Река Западная Двина отличается многочисленными притоками: слева – Друя, Дисна, Нача, Ушача, Улла, Лучеса; справа – Дрыса, Оболь. В долинах выделяется пойма шириной 40–400 м, высотой над уровнем реки 2–5 м. В низовьях долин четко выражены первая и вторая эрзионно-аккумулятивные надпойменные террасы на высотах 5–9 м и 13–16 м.

Поверхность низины разнообразится дюнами, холмисто-дюнными массивами высотой до 15–20 м, длиной 1–2 км. Склоны дюн асимметричные, с крутыми восточными склонами. Среди эоловых форм встречаются котловины выдувания, иногда занятые неглубокими озерами.

Озово-камовые формы встречаются в основном по окраинам. Типичный комплекс вытянутый по правому берегу Западной Двины на 40 км при ширине до 20 км, получил название Альбрехтово–Звановский (д. Альбрехтово, оз. Званое). Он связан с крупной подледниковой ложбиной стока. Высота отдельных камов достигает 20–30 м над уровнем низины.

Климат умеренный и довольно влажный. Среднегодовая температура воздуха +4° на С.-В. и +5° на Ю.-З. Средняя температура летних месяцев +13,5° и +14,5°; зимних —6,5° и —5,5°. Летом преобладают северо-западные ветры, зимой — юго-западные или южные; часты циклоны. Годовое количество осадков составляет в среднем 625 мм; летом осадков выпадает больше, чем зимой. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем 225 дней. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой выше +5° составляет 175 дней.

Основная река Зап. Двина. Крупнейшие озёра — Ельня, Червятка и др. Наиболее освоены дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные мелиорированные почвы на озёрно-ледниковых и моренных суглинках и глинах. Малоплодородные дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы на песках и супесях залесены. По котловинам торфяно-болотные почвы верхового и низинного типов. Лесистость до 30% на З, 40—50% в центре и на востоке преобладают сосновые леса, в центральной части — еловые, в западной — широколиственно-еловые. Распространены мелколиственные производные, преимущественно бородавчатоберёзовые леса. Первое место занимает сосна (38%), далее — ель (29%), берёза (13%), осина (11%), ольха (8%), дуб и прочие (1%). В виде примеси встречаются клён, вяз, ясень, липа и др.Луга внепойменные, мелкозлаковые и разнотравные. Из крупнейших массивов верховых болот — Ельня, Оболь-2, Стречно, низинных — Сосница-Дрожбитка, Судино. Доминируют озёрно-ледниковые ландшафты.

Животный мир европейских широколиственных лесов (косуля, тетерев и др.) сочетается с разнообразными представителями тайги (лось, медведь, белка, глухарь, рябчик) и даже тундры (напр, белая куропатка, живущая по торфяным болотам). Среди пушных зверей выделяются лисица и крот, выдра, куница, хорь, заяц-русак, белка и волк. Местное значение имеют: боровая и сезонная водоплавающая птица (утки, гуси).

Глава 2. Геологическое строение Полоцкой низины

Физико-географический район округа Подвинье Белорусской Поозёрской провинции. Граничит на С-3 с Освейско-Браславскими грядами, на Ю — с Дисненской низиной, Ушачско-Лепельской возвышенностью, Шумилинской равниной, на В — с Нещердо-Городокской возвышенностью. В тектоническом отношении приурочена к Латвийской седловине. Полезные ископаемые: глины, строительные пески, песчано-гравийный материал, доломит, торф, минеральные воды. Современный рельеф создан поозёрским ледником, у края которого существовало приледниковое Полоцкое озеро, где откладывались ленточные глины, суглинки и пески. Развитие речной сети привело к спуску водоёма и образованию на его месте заболоченной озёрно-ледниковой низины с незначительными перепадами высот, абсолютной отметки 130—140 м, в краевых частях до 160 м. Поверхность Полоцкой низины слабо расчленена речными долинами и ложбинами стока. Зап., частично центр, и южной части, сложенные глинами и суглинками, плосковолнистые и волнистые, осложнённые останцами моренной равнины, местами камовыми и озовыми холмами, грядами. На остальной территории, с песчаными отложениями, поверхность плоскобугристая с дюнами и эоловыми грядами, моренными холмами. Высота положительных форм рельефа 5—10 м, иногда 20 м. Основная река Западная Двина. Крупнейшие озёра — Ельня, Червятка и др. Наиболее освоены дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные мелиорированные почвы на озёрно-ледниковых и моренных суглинках и глинах. Малоплодородные дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы на песках и супесях залесены. По котловинам торфяно-болотные почвы верхового и низинного типов. Лесистость до 30% на З, 40—50% в центре и на В. Преобладают сосновые леса, в центр, части — еловые, в западной — широколиственно-еловые. Распространены мелколиственные производные, преимущественно бородавчатоберёзовые леса. Луга внепойменные, мелкозлаковые и разнотравные. Из крупнейших массивов верховых болот — Ельня, Оболь-2, Стречно, низинных — Сосница-Дрожбитка, Судино. Доминируют озёрно-ледниковые ландшафты.

Глава 3. Инженерно-геологические съемочные работы

Инженерно-геологическая съемка представляет комплексное изучение геологии, гидрогеологии, геоморфологии и других естественно-исторических условий района строительства. Эта работа дает возможность оценить территорию со строительной точки зрения. Масштаб инженерно-геологической съемки определяется детальностью инженерно-геологических исследований и колеблется от 1:200 000 до 1:10000 и крупнее. Основой для проведения съемки служит геологическая карта данной территории.

Геоморфологические исследования уточняют характер рельефа, его возраст и происхождение. При геологических работах определяют условия залегания пород, их мощность, возраст, тектонические особенности, степень выветрелости и т. д. Для этой цели изучают естественные обнажения, представляющие собой выходы на поверхность пластов горных пород на склонах гор, оврагов, речных долин. Описание обнажений производят снизу вверх методом визуального осмотра. Для каждого слоя записывают наименование породы, окраску, состав, примеси, измеряют видимую мощность и элементы залегания. На карте указывается местонахождение обнажения. Районы, где наблюдается большое количество обнажений, называют открытыми, при отсутствии их — закрытыми. В закрытых районах геологическое строение изучают с помощью разведочных выработок (буровых скважин, шурфов и т. д.). Выработки документируются. Одновременно из них отбирают пробы образцов пород для лабораторных исследований.

При инженерно-геологической съемке изучают гидрогеологические условия для выяснения обводненности пород, глубины залегания подземных вод, их режима и химического состава; выявляют геологические явления и процессы (обвалы, осыпи, оползни, карсты и т. д.), которые могут вредно отразиться на устойчивости и нормальной эксплуатации зданий и сооружений, изучают опыт строительства на данной территории, определяют физико-механические свойства пород полевыми методами, а также в специальных полевых лабораториях.

В процессе инженерно-геологической съемки производят поиски месторождений естественных строительных материалов.

На основе полученных данных составляют инженерно-геологическую карту района строительства. Это дает возможность произвести инженерно-геологическое районирование территории и выделить участки, наиболее пригодные под строительство.

Глава 4. Буровые и бурно-проходящие работы

Разведочные выработки проходят для выяснения геологического строения и гидрогеологических условий участка, предназначенного под строительство, установления типа и состояния пород, отбора, образцов пород и проб подземных вод.

Разведочные выработки проходят для выяснения геологического строения и гидрогеологических условий участка, предназначенного под строительство, установления типа и состояния пород, отбора, образцов пород и проб подземных вод.

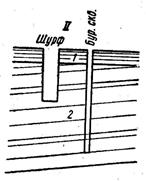

Вертикальные разведочные выработки: 1- наносы; 2 – коренные породы

К главнейшим разведочным выработкам относят расчистки, канавы, штольни, шурфы и буровые скважины. При инженерно-геологических работах наиболее часто используют шурфы и буровые скважины.

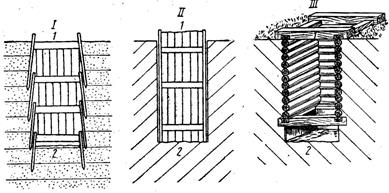

Шурфы — колодцеобразные вертикальные выработки прямоугольного (или квадратного) сечения. Шурф круглого сечения называют «дудкой». Проходку дудок легче механизировать, но по прямоугольным шурфам проще и точнее определить положение пласта в пространстве.

Шурфы помогают детально изучать геологическое строение участка, производить отбор любых по размеру образцов с сохранением их структуры и природной влажности. Недостатком является высокая стоимость и трудоемкость работ по отрывке шурфов, особенно в водонасыщенных грунтах. Следует отметить, что за последннее время появились специальные шурфокопательные машины, позволяющие проходить шурфы круглого сечения.

Размер шурфов в плане зависит от их предполагаемой глубины. Чаще всего это 1х1м, 1х1,5м, 1,5х1, м и т. д. Диаметр дудок обычно не превышает 1м.

Проходку шурфов производят путем углубления забоя и выброса грунта на поверхность вначале лопатой, далее с помощью простых подъемных механизмов. По мере углубления стенки шурфов необходимо укреплять, в противном случае возможно их обрушение.

Характер и способ крепления зависит от устойчивости пород. Если дудки стремятся проходить в устойчивых породах и для них крепление обычно не требуется, то для прямоугольных шурфов в сыпучих грунтах применяют забивное крепление, в слабых грунтах при отсутствии воды (или слабом притоке) —распорное и в водонасыщенных грунтах или в шурфах большой глубины — срубовое крепление.

По мере проходки шурфа непрерывно ведут документацию — в шурфовой журнал записывают данные о вскрываемых породах, условиях их залегания, появлении грунтовых вод; производят отбор образцов. По всем четырем стенкам и дну делают зарисовку и составляют развертку шурфа. Это позволяет более точно определить мощность слоев и элементы, их залегания. По окончании разведочных работ шурфы тщательно засыпают, грунт утрамбовывают, а поверхность земли выравнивают.

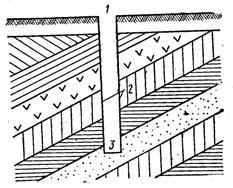

Буровая скважина: 1 – устье; 2 – стенки; 3 – забой

Буровые скважины представляют собой круглые вертикальные или наклонные выработки малого диаметра, выполняемые специальным буровым инструментом. В буровых скважинах различают устье, стенки и забой.

Бурение является одним из главнейших видов разведочных работ, применяется в основном для исследования горизонтальных или пологопадающих пластов. С помощью бурения выясняют состав, свойства, состояние грунтов, условия их залегания. Вся эта работа основывается на исследовании образцов пород, которые непрерывно извлекаются из скважины по мере ее углубления в процессе бурения. В зависимости от способа бурения и состава пород образцы могут быть ненарушенной или нарушенной структуры. Образцы, полученные бурением, получили название керна.

К преимуществам бурения относят: скорость выполнения скважин, возможность достижения больших глубин, высокую механизацию производства работ, мобильность буровых установок. Бурение имеет свои недостатки: малый диаметр скважин не позволяет производить осмотр стенок, размер образцов ограничивается диаметром скважины, по одной скважине нельзя определить элементы залегания слоев.

Диаметр скважин, используемых в практике инженерно-геологических исследований, обычно находится в пределах 50—150мм. При отборе образцов для лабораторных испытаний скважины следует бурить диаметром не менее 100мм. Глубина скважин определяется задачами строительства и для промышленно-гражданских сооружений редко превышает 30м. При гидротехническом строительстве глубина скважин достигает сотен метров, при поисках нефти и газа 7—8км.

При инженерно-геологических исследованиях применяют следующие виды бурения скважин: ручное ударно-вращательное, вращательное колонковое, вибрационное, шнековое. Другие виды бурения, с помощью которых нельзя отобрать керн, при инженерно-геологических работах применения не находят.

Во всех случаях бурение скважин производят буровым наконечником (буром), который, соединяясь с бурильными трубами (штангами), создает буровой снаряд. Удары или вращение этого снаряда или то и другое вместе осуществляют буровыми станками, приводимыми в действие различными двигателями (механическое бурение), либо ручным бурением. Последний способ применяют в основном в малопрочных породах и при мелком бурении (10—15м).

Тип бурового наконечника зависит от прочности и особенностей породы. Так, например, для проходки скальных пород используют долота и коронки. Долотом дробят породу, ее извлекают на поверхность в виде щебня. С помощью коронок с зачеканенными в них зубьями из твердых сплавов в забое скважин вырабатывается кольцевой зазор, и образец получает форму цилиндра. В более мягких породах ту же работу выполняет пустотелый зубчатый цилиндр длиной 1—3м, внутри которого остается порода в виде керна или колонки. Отсюда и название этого вида бурения — вращательное колонковое. В глинистых породах используют наконечники специальной конструкции — грунтоносы, диаметром не менее 100—125мм. Это дает возможность получить образцы грунта с ненарушенной структурой в виде монолитов.

В последние годы стали применять вибрационный метод бурения, т. е. бурение с использованием вибратора для погружения бурового снаряда в породу забоя. При помощи вибробура можно проходить насыпные грунты, мягкие глинистые мергели и многие другие осадочные породы, но следует помнить, что глинистые грунты при этом меняют свое физическое состояние. При вибробурении почти невозможно зафиксировать уровень грунтовых вод.

Шнековое бурение. Шнеки — особые штанги, на поверхность которых навита стальная спираль. Шнеки соединяются в буровой снаряд, образуя непрерывный винтовой транспортер для извлечения грунта из скважины.

Разрушение забоя и подъем грунта на поверхность происходит одновременно. Этот вид бурения позволяет проходить скважины диаметром от 150 до 1500 мм.

Шнековое бурение применимо только в некоторых рыхлых породах, например типа лёссовидных суглинков. Этот способ отличается большой скоростью проходки, но имеет ряд недостатков: трудно определить границы различных слоев, установить уровень грунтовых вод, образцы имеют нарушенную структуру.

Проходка скважин в слабых и водонасыщенных породах затруднительна вследствие обваливания и оплывания стенок. Для их крепления применяют стальные обсадные трубы, которые опускают в скважины, после чего продолжают бурение наконечником уже меньшего диаметра.

Документация бурения осуществляется путем ведения бурового журнала, куда вносят все данные по проходке скважин и отбору образцов. Составляется буровая колонка скважины в масштабе от 1:100 до 1:500.

После завершения буровых работ устье скважины засыпается грунтом с уплотнением.

Глава 5. Гидро-геологические исследования

Наблюдения предполагают описание естественных выходов грунтовых вод, литологическую характеристику водоносных горизонтов, описание физических свойств воды, определение расхода и типа источников.

Гидрогеологические исследования в составе инженерно-геологических изысканий выполняются для выявления взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, определения залегания подземных вод, их свойств и состояния, прогноза процесса подтопления, изучения влияния подземных вод на интенсивность развития геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, пучение и др.), изменения свойств грунтов под воздействием подземных вод.

Методы определения гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов устанавливаются, исходя из условий их применимости, с учетом стадии разработки документации, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, а также сложности гидрогеологических условий.

Гидросфера — это водная оболочка Земли. К ней относят: поверхностные и подземные воды, прямо или косвенно обеспечивающие жизнедеятельность живых организмов, а также вода, выпадающая в виде осадков. Основными физическими свойствами водной среды являются ее плотность (в 800 раз выше плотности воздуха) и вязкость (выше воздушной в 55 раз). Кроме того, вода характеризуется подвижностью в пространстве, что способствует поддержанию относительной гомогенности физических и химических характеристик. Водные объекты характеризуются температурной стратификацией, т.е. изменением температуры воды по глубине. Температурный режим имеет существенные суточные, сезонные, годовые колебания, но в целом динамика колебаний температуры воды меньше, чем воздуха. Световой режим воды под поверхностью определяется ее прозрачностью (мутностью). От этих свойств зависит фотосинтез бактерий, фитопланктона, высших растений, а следовательно, и накопление органического вещества, которое возможно лишь в пределах эвфотической зоны, т.е. в том слое, где процессы синтеза преобладают над процессами дыхания. Мутность и прозрачность зависят от содержания в воде взвешенных веществ органического и минерального происхождения. Из наиболее значимых для живых организмов абиотических факторов в водных объектах следует отметить соленость воды — содержание в ней растворенных карбонатов, сульфатов, хлоридов. В пресных водах их мало, причем преобладают карбонаты (до 80%). В океанической воде преобладают хлориды и отчасти сульфаты. В морской воде растворены практически все элементы периодической системы, включая металлы. Другая характеристика химических свойств воды связана с присутствием в ней растворенного кислорода и диоксида углерода. Особенно важен кислород, идущий на дыхание водных организмов. Жизнедеятельность и распространение организмов в воде зависят от концентрации ионов водорода (рН). Все обитатели воды — гидробионты приспособились к определенному уровню рН: одни предпочитают кислую, другие — щелочную, третьи — нейтральную среду. Изменение этих характеристик, прежде всего в результате промышленного воздействия, ведет к гибели гидробионтов или к замещению одних видов другими.

Прозрачность воды

В речной воде находятся взвешенные вещества, которые уменьшают ее прозрачность. Существуют несколько методов определения прозрачности воды.

1. По диску Секки. Чтобы измерить прозрачность речной воды, применяют диск Секки диаметром 30 см, который опускают на веревке в воду, прикрепив к нему груз, чтобы диск уходил вертикально вниз. Вместо диска Секки можно применять тарелку, крышку, миску, положенные в сетку. Диск опускается до тех пор, пока он не будет виден. Глубина, на которую вы опустили диск, и будет показателем прозрачности воды.

2. По кресту. Находят предельную высоту столба воды, через которую просматривается рисунок черного креста на белом фоне с толщиной линий равной 1 мм, и четырех черных кружочков диаметром равным 1 мм. Высота цилиндра, в котором проводится определение, должно быть не менее 350 см. На дне его расположена фарфоровая пластинка с крестом. Нижняя часть цилиндра должна быть освещена лампой в 300 Вт.

3. По шрифту. Под цилиндр высотой 60 см и диаметром 3-3,5 см подкладывают стандартный шрифт на расстоянии 4 см от дна, исследуемую пробу наливают в цилиндр, так чтобы можно было прочитать шрифт, и определяют предельную высоту столба воды.

Мутность воды

Повышенную мутность вода имеет за счет содержания в ней грубодисперсных неорганических и органических примесей. Определяют мутность воды весовым методом, и фотоэлектрическим колориметром. Весовой метод заключается в том, что 500-1000 мл мутной воды профильтровывают через плотный фильтр диаметром 9-11 см. Фильтр предварительно высушивается и взвешивается на аналитических весах. После фильтрования фильтр с осадком высушивают при температуре 105- 110 градусов в течение 1,5 - 2 часов, охлаждают и вновь взвешивают. По разности масс фильтра до и после фильтрования рассчитывают количество взвешенных веществ в исследуемой воде.

Определение запаха воды

Запахи в воде могут быть связаны с жизнедеятельностью водных организмов или появляться при их отмирании - это естественные запахи.

Запах воды в водоеме может обуславливаться также попадающими в него стоками канализации, промышленными стоками - это искусственные запахи.

Сначала дают качественную оценку запаха по соответствующим признакам: болотный, землистый, рыбный, гнилостный, ароматический, нефтяной и т.д. Силу запаха оценивают по 5 балльной шкале.

Колбу с притертой пробкой заполняют на 2/3 водой и тотчас закрывают, интенсивно встряхивают, открывают и тотчас отмечают интенсивность и характер запаха.

Определение цветности воды

Качественную оценку цветности производят, сравнивая образец с дистиллированной водой. Для этого в стаканы из бесцветного стекла наливают отдельно исследуемую и дистиллированную воду, на фоне белого листа при дневном освещении рассматривают сверху и сбоку, оценивают цветность как наблюдаемый цвет, при отсутствии окраски вода считается бесцветной.

Скорость течения реки

Для определения скорости течения реки нужно выбрать относительно ровный участок длиной не менее 30 м и отметить его вешками (створы). Поплавок бросают в воду выше верхнего створа. При прохождении им верхнего створа включают секундомер или засекают время по часам. Затем засекают время при прохождении поплавком нижнего створа, затем высчитывают скорость в м/сек. Для более точного определения поверхностного течения поплавки бросают на середину и ближе к берегам, вычисляя среднюю скорость течения реки.

Заключение

По завершению геологической практики мы получили предварительные знания о горных породах и геологических процессов на основе естественных наблюдении и ознакомлении с геологическим строением района.

Проводя маршрутные исследования, мы ознакомились с методикой полевых геологических исследований, приобрели навыки составления и использования геологических документов, применительно к задачам горного дела.

Мы изучили минералогический состав и физико-механические свойства горных пород, используемых в качестве строительных материалов. Практика следует закреплением изученного материала. На практике теоретические знания применяют к практическим исследованиям.

В ходе работы мы получили следующие данные:

Точка №1 слой 1 – почвенно-растительный, свежий, темно-коричневый, мощность 0 – 50 см;

слой 2 – супесь, светло-коричневая, свежая, мощность 50 - 80 см;

слой 3 – лёгкий суглинок, красновато-коричневый, свежий, вскрыт на 40 см.

слой 2 – супесь, тёмно-серая, свежая, нижний контакт нечеткий, неровный, мощность 45 – 80 см;

слой 3 - легкий суглинок, тёмно-серый, свежий, вскрыт на 40 см.

Точка № 2 – скважина №1 заложена на поверхности озерно-ледниковой низины:

слой 1 – почвенно-растительный, темно-коричневый, свежий, мощность 0 – 50 см;

слой 2 – супесь, светло-коричневая, свежая, мощность, 50 – 80 см.

слой 3 – лёгкий суглинок, красновато-коричневый, свежий, мощность 80 – 120 см.

Точка №3 – шурф №2 заложен на поверхности озерно-ледниковой низины:

слой 1 – почвенно-растительный, тёмно-коричневый, свежий, нижний контакт нечеткий, ровный, мощность 0 – 45 см;

слой 2– супесь, светло-серая, свежая, мощность, 45 – 70 см.

слой 3 – лёгкий суглинок, красновато-коричневый, свежий, мощность 70 – 120 см.

Точка №4 – скважина №2 заложена на поверхности озерно-ледниковой низины:

слой 1 – почвенно-растительный, тёмно-коричневый, свежий, нижний контакт нечеткий, ровный, мощность 0 – 60 см;

слой 2– супесь, светло-серая, свежая, мощность, 60 – 90 см.

слой 3 – лёгкий суглинок, красновато-коричневый, свежий, мощность 90 – 120 см.

Список литературы

Докучаев В. В., Способы образования речных долин , СПБ, 1878;

Ананьев В.П. и Коробкин В.И. ,Инженерная геология, 1973г

Маслов Н.Н. и Котов М.Ф , Инженерная геология ,1971г.

А.А. Махнач Введение В Геологию Беларуси , 2004

А.Н.Криштофович Геологический словарь, т.1, А-Л, 1955 А.Н.Криштофович Геологический словарь, т.2, М-Я, 1955

http://allencyclopedia.ru/

http://enc-dic.com/