Живое вещество и его функции. Биогеохимические процессы в биосфере.

· Компоненты биосферы

· Функции живого вещества

· Круговорот химических элементов

Компоненты биосферы.

Биосфера состоит из живого и неживого компонентов. Совокупность всех живых организмов нашей планеты образует живое вещество биосферы.

Живое вещество — совокупность организмов нашей планеты.

Свойства живого вещества:

· Способность к самовоспроизведению

· Обмен веществ с окружающей средой

Давление жизни — способность максимально плотно занимать экологическую нишу.

Напор жизни — борьба организмов за площадь, пищу, воздух, воду.

Функции живого вещества.

Живое вещество выполняет в биосфере следующие биогеохимические функции:

Ø газовую — поглощает и выделяет газы;

Ø окислительно-восстановительную — окисляет, например, углеводы до углекислого газа и восстанавливает его до углеводов;

Ø концентрационную — организмы-концентраторы накапливают в своих телах и скелетах азот, фосфор, кремний, кальций, магний.

Ø биохимическая — процессы питания, дыхания, размножения живых организмов, их рост и перемещение по планете.

Ø биогеохимическая — деятельность человека по использованию природных ресурсов для нужд сельского хозяйства, транспорта, промышленности.

В результате выполнения этих функций живое вещество биосферы из минеральной основы создает природные воды и почвы, оно создало в прошлом и поддерживает в равновесном состоянии атмосферу. При участии живого вещества идет процесс выветривания, и горные породы включаются в геохимические процессы.

Таким образом, на геологические процессы формирования литосферы непосредственно влияет живое вещество биосферы.

Живое вещество в биосфере находится в крайней напряженности. Напряженность выражается в круговороте всех биофильных химических элементов.

Круговорот химических элементов

В биосфере, как и в каждой экосистеме, постоянно осуществляется круговорот углерода, азота, водорода, кислорода, фосфора, серы и других химических элементов.

Круговорот углерода.

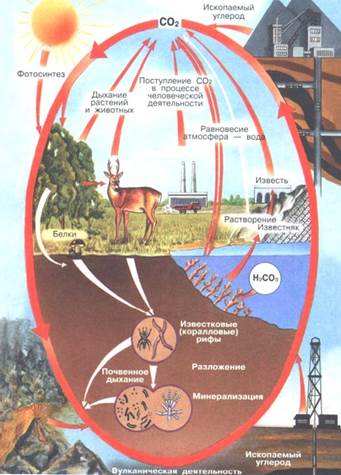

Углекислый газ поглощается растениями-продуцентами и в процессе фотосинтеза преобразуется в углеводы, белки, липиды и другие органические соединения. Эти вещества с пищей используют животные-консументы. Одновременно с этим в природе происходит обратный процесс. Все живые организмы дышат, выделяя углекислый газ, который поступает в атмосферу. Мертвые растительные и животные остатки и экскременты животных разлагаются (минерализуются) микроорганизмами-редуцентами. Конечный продукт минерализации — углекислый газ — выделяется из почвы или водоемов в атмосферу. Часть углерода накапливается в почве в виде органических соединений (рис. 1).

В морской воде углерод содержится в виде угольной кислоты и ее растворимых солей, но накапливается он в форме карбоната кальция СаС03 (мел, известняки, кораллы). Часть углерода в виде карбонатов надолго исключается из круговорота, образуя осадки на дне водоемов. Однако с течением времени в процессах горообразования осадочные массы поднимаются на поверхность в виде горных пород. В результате химических преобразований этих пород углерод карбонатов вновь вовлекается в круговорот. Углерод поступает в атмосферу также с выхлопными газами автомашин, с дымовыми выбросами заводов и фабрик.

В процессе круговорота углерода в биосфере образуются энергетические ресурсы — нефть, каменный уголь, горючие газы, торф и древесина, которые широко используются человеком. Все эти вещества произведены фотосинтезирующими растениями за разное время. Возраст лесов — десятки и сотни лет; торфяников — тысячи лет; угля, нефти, газов — сотни миллионов лет.

Следует учитывать, что древесина и торф — восполнимые ресурсы, т. е. воспроизводящиеся за относительно короткие промежутки времени, а нефть, горючий газ и уголь — ресурсы невосполнимые.

Ограниченность и невосполнимость органического топлива ставят перед человеком сложную задачу овладения новыми источниками энергии — тепловой энергией земных недр, энергией ветра и океанических приливов и, разумеется, энергией Солнца.

Рис. 1. Круговорот углерода

Круговорот азота.

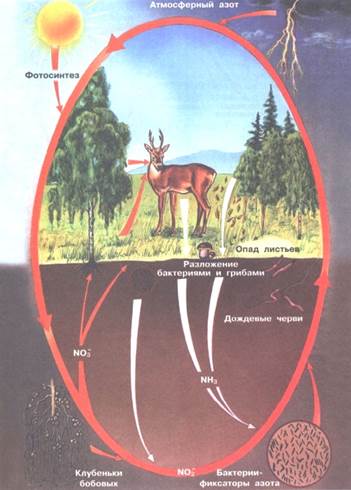

Азот — незаменимый элемент. Он входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Круговорот азота тесно связан с круговоротом углерода. Частично азот поступает из атмосферы благодаря образованию оксида азота (IV) из азота и кислорода под действием электрических разрядов во время гроз. Однако основная масса азота поступает в воду и почву благодаря фиксации азота воздуха свободноживущими бактериями и бактериями-симбионтами растений.

В почве и воде живут фиксаторы азота — цианобактерии. Они обогащают почву азотом, когда их отмершие клетки минерализуются. Благодаря этому в почву ежегодно поступает около 25 кг азота на гектар. Самые эффективные фиксаторы азота — клубеньковые бактерии, живущие в корнях бобовых растений (рис. 2). Азот из разнообразных источников поступает к корням растений, поглощается ими и транспортируется в стебли и листья, где в процессе биосинтеза строятся белки.

Рис. 2. Круговорот азота

Белки растений служат основой азотного питания животных. После отмирания организмов белки под действием бактерий и грибов разлагаются с выделением аммиака. Аммиак частично потребляется растениями, а частично используется бактериями-редуцентами. В результате процессов жизнедеятельности некоторых бактерий аммиак превращается в нитраты. Нитраты, как и аммонийные ионы, потребляются растениями и микроорганизмами. Часть нитратов под действием особой группы бактерий восстанавливается до элементарного азота, выделяющегося в атмосферу. Так замыкается круговорот азота в природе.