Соната № 8, «Патетическая», до-минор (1798-1799)

Соната №8, названная Бетховеном «Большой патетической», стала вершиной его раннего сонатного творчества. По сравнению с первыми драматическими сонатами (№1 и №5), в «Патетической» углубляется содержание, появляются трагические мотивы, усиливается мужественное начало, обостряются контрасты при внутреннем единстве формы. Но главная особенность «Патетической», созданной в период увлечения Глюком, это её подчеркнутая театральность. Недаром вокруг этого произведения разгорелись споры не менее бурные, чем по поводу какой-нибудь оперной премьеры.

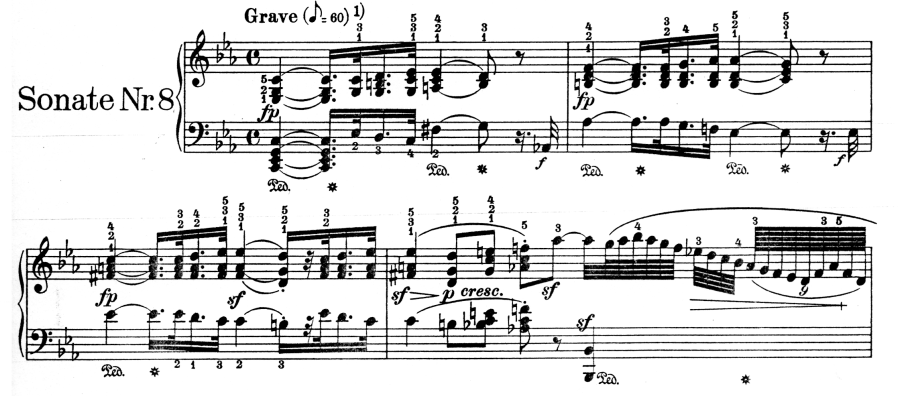

1 часть

Grave — Allegro di molto e con brio, до-минор

Форма – сонатная, с медленным вступлением и кодой

Словно персонажи драмы сталкиваются в борьбе контрастные образы 1-й части, своим происхождением связанные с классической театральной трагедией. Оттуда же берёт начало и основная идея сонаты – идея борьбы человека с судьбой, типичная для оперного театра XVIII века.

Излюбленный бетховенский приём контрастов в «Патетической» подан особенно крупным планом – как контраст медленного трагедийного вступления (Grave) и бурного, страстного, напряженного сонатного Allegro, полного острой, кипучей, не затихающей ни на миг борьбы.

Во вступлении слышится неумолимый «глас судьбы».

Слушать тему вступления (первая в списке) https://ipleer.com/search/q/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+8+1%D1%87+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

К музыке вступления Бетховен возвращается дважды – в начале разработки 1 части и перед ее кодой (окончанием), подчеркивая остроту конфликта. При этом образная эволюция этой темы направлена на усиление в ней чувства трагической безысходности, усталого изнеможения. Кроме того, материал вступления развивается в самой разработке, вступая в диалог с главной темой сонатного allegro.

«Патетическая» соната полна не только «внешних», но и внутренних контрастов. Наиболее яркий пример – диалог лирически-скорбных и мрачных, повелительных интонаций внутри самой темы вступления. Он воспринимается как непосредственное столкновение человека с роковыми силами, аналогичное сцене Орфея с фуриями в опере Глюка «Орфей и Эвридика»: человеческая мольба противопоставляется неумолимости судьбы.

Очень ярко проявляется в «Патетической» принцип производного контраста. Это значит , что интонационно-ритмическое зерно, заложенное в теме вступления, произрастает затем в теме главной партии allegro, далее в побочной, а затем эти интонации проникают в финал сонаты.

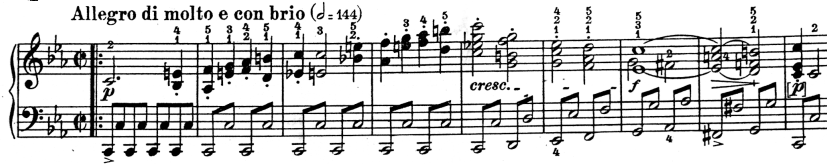

Главная партия (c-moll) имеет героический характер. В ее основе – восходящее движение по гамме гармонического минора:

Слушать тему ГП https://ipleer.com/search/q/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+8+%D0%B3%D0%BF/

В лирически-скорбной побочной партии (es-moll) преобладают нисходящие терции и секунды с мордентами (украшениями) на сильных долях. При ярко выраженном контрасте тем ГП и ПП обнаруживается их интонационное и образное родство (устремленность, бурная порывистость, взволнованная страстность), подчеркнутое общей минорной окраской.

Слушать тему ПП https://ipleer.com/search/q/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+8+1+%D1%87+%D0%BF%D0%BF/

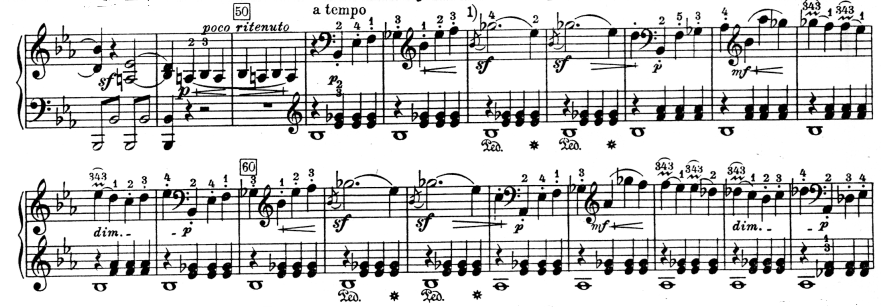

Тональный план I части своеобразен: побочная тема изложена не в привычном для классической сонаты параллельном мажоре, а в минорной тональности III ступени – в es-moll .

Экспозицию завершает мажорная заключительная партия (построенная на материале ГП). Это светлая кульминация экспозиции, к которой устремлено всё развитие.

Слушать тему ЗП https://ipleer.com/search/q/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+8+1+%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BF/

Разработка сохраняет принцип контраста – основной её раздел строится на противопоставлении ГП и темы вступления. Целостности разработки способствует единая ритмическая пульсация (взятая из темы ГП). Этот "бурлящий" ритм не даёт ослабеть энергии движения ни на миг.

Последняя конфликтная ситуация возникает в коде, когда ещё раз сталкивается тема втсупления и ГП. В этом заключительном диалоге "последнее слово" остается за героической ГП, звучащей безоговорочно утвердительно.

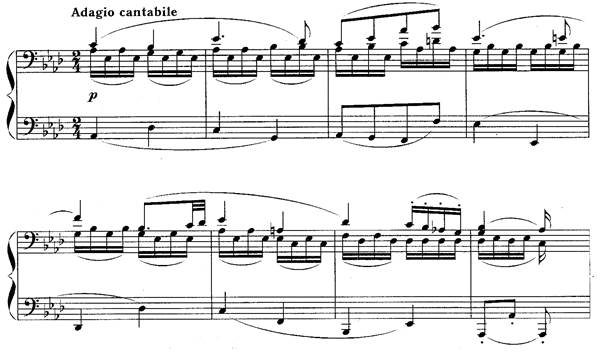

2 часть

Adagio cantabile, ля-бемоль мажор

Форма рондо

Это одна из самых прекрасных медленных частей Бетховена. Её музыка, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление только что прошедших событий I части. Тема рефрена строгая, мужественно простая.

Слушать тему рефрена https://ipleer.com/search/q/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+3+2+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD/

Эпизоды контрастируют и рефрену, и друг другу. В первом эпизоде (f-moll) лирика становится более открытой. Раздвигается диапазон, мелодия обогащается песенными интонациями.

Второй эпизод (as-moll) отличается большей взволнованностью, драматизмом. В его основе – напряженный диалог в "глубоком" миноре, приводящий к кульминации всей части. Однако эти контрасты находятся в пределах одной образной сферы. Последнее проведение рефрена проходит на беспокойном триольном фоне предшествующего эпизода.

3 часть

Allegro, до-минор

Форма – рондо-соната (сочетает черты сонатной формы и формы рондо)

Финал сонаты, связан с I частью мятежным, порывистым тоном и интонационным родством. Но в его характере больше народности, жанровости (танцевальный оттенок в главной теме). Следовательно, трагедия борьбы человека с судьбой разрешается в «Патетической» в оптимистическом ключе. В рондо-сонатной форме финала велика роль среднего эпизода. Своим уверенным, энергичным характером, волевыми квартовыми интонациями он подготавливает жизнеутверждающий вывод коды.

Слушать сонату целиком:

https://www.youtube.com/watch?v=511Max4MJo8