Задание 1. Влияние пониженного атмосферного давления на организм мыши

(опыт Поля Бэра)

Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место:

1. Мышь.

2. Стеклянный сосуд с резиновой пробкой, вставленным в нее тройником

(объем сосуда – 500 мл).

3. Насос Камовского.

4. Водяной манометр, откалиброванный в км по высотомеру.

5. Зажим Пеана – 2шт.

6. Кислород в кислородной подушке.

Ход исследования:

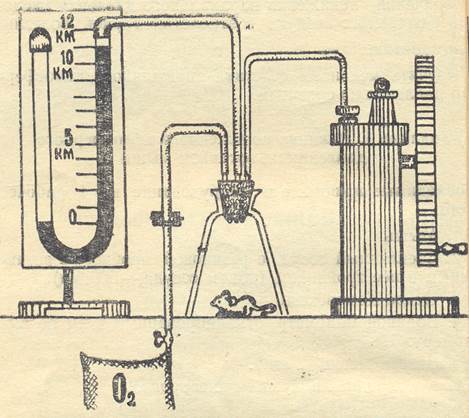

Мышь помещают в сосуд, герметически закрывают резиновой пробкой. В последнюю вставлен стеклянный тройник, один конец которого соединен с насосом Камовского, другой – с водяным манометром, а на третий – одета резиновая трубка с зажимом Пеана (рис. 1). Затем в сосуде производят понижение атмосферного давления с помощью равномерного медленного вращения рукоятки насоса. Падение давления контролируют по высоте водного столба в манометре. Через каждые 2 км «подъема» регистрируют поведение мыши, подсчитывают частоту дыхания, отмечают наличие цианоза. Понижают давление до развития у животного судорог. Отмечают при этом величину атмосферного давления в мм. Рт. Ст. и высоту в метрах над уровнем моря. Затем осторожно снимают зажим на резиновой трубке, соединяющей сосуд с атмосферным воздухом. Воздух входит в сосуд и постепенно все патологические явления у мыши исчезают. Результаты исследования заносят в таблицу 1.

Рисунок 1.

Задание 2. Влияние понижения атмосферного давления на организм мыши

в условиях сохранения парциального давления кислорода

Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место:

1. Мышь та же, что и в предыдущем опыте.

2. Оборудование то же.

Ход исследования:

Опыт ставят на той же мыши, не извлекая ее из сосуда. Перед повторным понижением атмосферного давления сосуд промывают кислородом из кислородной по душки. Затем герметически его закрывают, и с помощью насоса Камовского понижают давление так же как и в предыдущем опыте.

Через каждые 2 км «подъема» регистрируют поведение мыши, подсчитывают чистоту дыхания, отмечаю наличие цианоза. Понижают давление так же, до развития у животного судорог. Отмечают при этом величину атмосферного давления в мм рт. ст. и высоту в м над уровнем моря. Затем осторожно, как и в предыдущем опыте, снимают зажим на резиновой трубке, соединяющей сосуд с атмосферным воздухом. Воздух входит в сосуд, и мышь остается жива.

Результаты заносят в таблицу 1. Сравнивают полученные данные в этом опыте с данными, полученными предыдущем опыте, и делают вывод о значении парциального давления кислорода в развитии горной болезни.

Таблица 1

| Время опыта (часы, мин) | Высота в метрах над уровнем моря | Атмосферное давление в мм.рт. ст. | Парц. Давление кислорода | Поведение мыши | Частота дыхания в 1 мин. | Окраска слизистых | Развитие судорог | ||||||

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||

| 0 2000 4000 6000 8000 10000 | 760 600 460 355 265 | 160 125 97 75 56 | |||||||||||

Примечание; 1 - до насыщения кислородом, 2 - после насыщения кислородом.

Б. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ УСКОРЕНИЙ

(КИНЕТОЗЫ)

Ускорение - векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости движения тела или направления движения.

Виды ускорения - линейное, центростремительное, центробежное, угловое, радиальное и т.д.

Перегрузка - это величина силы инерции, возникающей при движении с ускорением в противоположном направлении. Степень перегрузки зависит от величины ускорений.

По соотношению вектора перегрузки к продольной оси тела различают: продольные- положительные (в направлении от головы к ногам), продольные - отрицательные (от ног к голове), поперечные - положительные (грудь - спина), поперечные - отрицательные (спина- грудь), боковые - положительные (справа - налево), боковые - отрицательные (слева - направо).

Кинетозы (укачивания) - это комплекс нарушений возникающих в организме под влиянием различных ускорений и проявляющихся в виде ряда симптомов: голова кружения, тошноты, рвоты, усиленного потоотделения, падения артериального давления, брадикардии, нарушения координации движений, ассиметрии тонуса мышц, подергивания глазных яблок (нистагма) и т. д.

Симптомы кинетозов обусловлены непосредственным влиянием ускорения на вестибулярный и зрительный анализаторы, на рецепторы серозных и слизистых оболочек внутренних органов, что вызывает вышеописанные симптомы кинетозов.

В частности, радиальное ускорение способно вызывать колебания эндолимфы вестибулярного аппарата, что возбуждает окончания вестибулярного нерва, по которому возбуждение передается в продолговатый мозг к вестибулярным ядрам. Отсюда возбуждение может передаваться на мозжечок (головокружение н нарушение координации движений), на вестибуло-спинальный тракт (ассиметрия тонуса мышц), на ядра блуждающего нерва, которые, кроме этого, получают раздражения со стороны слизистых и серозных оболочек органов брюшной полости (тошнота, рвота, усиленное потоотделение, брадикардия, гипотония), а также на ядра глазодвигательных нервов, что влечет за собой ритмичное подергивание глазных яблок - нистагм.

Кинетозы могут возникать под влиянием ускорений, действующих на зрительный анализатор (мелькание предметов перед глазами). При этом возбуждение с сетчатки глаза передается по зрительному тракту последовательно на мозжечок, корковую часть зрительного анализатора, затем на продолговатый мозг, вестибулярные ядра, вызывая вышеописанные симптомы.

Проявления кинетозов зависят от степени возбудимости вестибулярного аппарата и обычно слабо выражены у людей с пониженной чувствительностью вестибулярного аппарата (старики, дети, люди с врожденной глухонемотой).

Устойчивость к кинетозам можно повысить тренировкой вестибулярного аппарата, тормозящей безусловные вестибулярные рефлексы. Тренировка может быть активной (гимнастические, акробатические упражнения, фигурное катание, катание на коньках и т. д.), пассивной - (вращение на центрифугах, кресле Барани и т. д.) и смешанной.

Лабораторный практикум