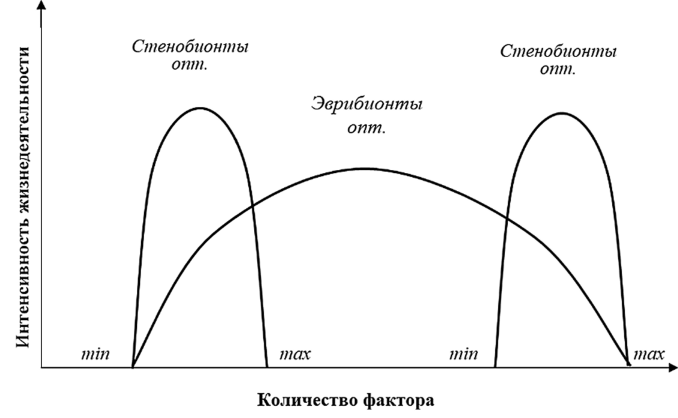

Рис. 4. Экологическая валентность (пластичность) видов (по Ю. Одуму, 1975).

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

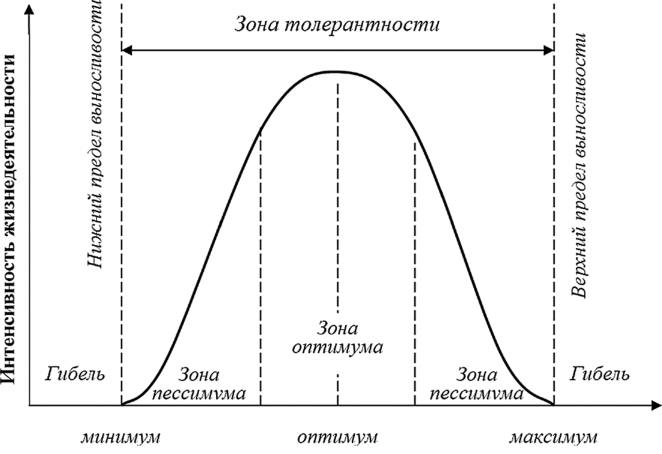

Закон оптимума. Экологические факторы среды имеют количественное выражение. Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы (рис. 2). Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей.

По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения), верхний и нижний пределы выносливости организма.

Зона оптимума, или оптимум (от лат. optimum — благороднейший, лучший), — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна.

Зона пессимуму, или пессимум (от лат. pessimum — причинять вред, терпеть ущерб), — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельность организмов угнетена.

Верхний предел выносливости — максимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма.

Рис. 2. Зависимость действия экологического фактора от его количества

Нижний предел выносливости — минимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма.

За пределами выносливости существование организма невозможно.

Кривая может быть широкой или узкой, симметричной или асимметричной. Форма ее зависит от видовой принадлежности организма, от характера фактора и от того, какая из реакций организма выбрана в качестве ответной и на какой стадии развития.

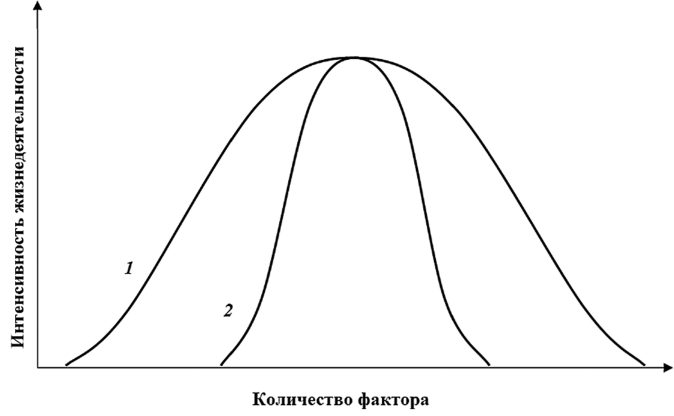

Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью).

Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности.

Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными (от греч. euris — широкий), с узкой — стенобионтными (от греч. stems — узкий) (рис. 3 и 4).

Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются эвритермными, а приспособленные к узкому интервалу температур — стенотермными. Таким же образом по отношению к давлению различают эври- и стенобатные организмы, по отношению к влажности — эври- и стеногидрические, по отношению к степени за-

Рис. 3. Экологическая валентность (пластичность) видов: 1 — эврибионтные: 2 — стенобионтные

Рис. 4. Экологическая валентность (пластичность) видов (по Ю. Одуму, 1975).

соления среды — эври- и стеногалинные, по отношению к содержанию кислорода в воде — эвры- и стеноксибионтные, по отношению к пише — эври- и стенофагные, по отношению к местообитанию — эври- и стеноойкные, и т.д.

Таким образом, направление и интенсивность действия экологического фактора зависят от того, в каких количествах он берется и в сочетании с какими другими факторами действует. Не бывает абсолютно полезных или вредных экологических факторов: все дело в количестве. Например, если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, то есть выходит за пределы выносливости живых организмов, это для них плохо. Благоприятными являются только оптимальные значения. При этом экологические факторы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Например, если организм испытывает дефицит воды, то ему труднее переносить высокую температуру.

Явление акклиматизации. Положение оптимума и пределов выносливости на градиенте фактора может в определенных пределах сдвигаться. Например, человек легче переносит пониженную температуру окружающей среды зимой, чем летом, а повышенную — наоборот. Это явление называется акклиматизацией (или акклимацией). Акклиматизация происходит при смене сезонов года или при попадании на территорию с другим климатом.

Неоднозначность действия фактора на разные функции организма.

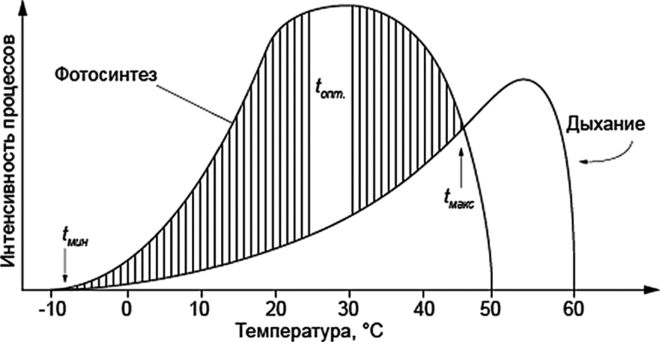

Одно и то же количество фактора неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других. Например, у растений максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при температуре воздуха +25...+35 °С, а дыхания — +55 °С (рис. 5). Соответственно, при более низких температурах будет происходить прирост биомассы растений, а при более высоких — потеря биомассы. У холоднокровных животных повышение температуры до +40 °С и более сильно увеличивает скорость обменных процессов в организме, но тормозит двигательную активность, и животные впадают в тепловое оцепенение. У человека семенники вынесены за пределы таза, так как сперматогенез требует более низких температур. Для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания гамет, неблагоприятна для икрометания, которое происходит при другой температуре.

Жизненный цикл, в котором в определенные периоды организм осуществляет преимущественно те или иные функции (питание, рост, размножение, расселение и т.п.), всегда согласован с сезонными изменениями комплекса факторов среды. Подвижные организмы могут

Рис. 5. Схема зависимости фотосинтеза и дыхания растения от температуры (по В. Лархеру, 1978): t MUH , t onm , t MaKC — температурный минимум, оптимум и максимум для прироста растений (заштрихованная область)

также менять места обитания для успешного осуществления всех своих жизненных функций.

Экологическая валентность вида. Экологические валентности отдельных особей не совпадают. Они зависят от наследственных и онтогенетических особенностей отдельных особей: половых, возрастных, морфологических, физиологических и т.д. Поэтому экологическая валентность вида шире экологической валентности каждой отдельной особи. Например, у бабочки мельничной огневки — одного из вредителей муки и зерновых продуктов — критическая минимальная температура для гусениц составляет —7 °С, для взрослых форм--22 °С,

а для яиц--27 °С. Мороз в —10 °С губит гусениц, но не опасен для

имаго и яиц этого вредителя.

Экологический спектр вида. Набор экологических валентностей вида по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида. Экологические спектры разных видов отличаются друг от друга. Это позволяет разным видам занимать разные места обитания. Знание экологического спектра вида позволяет успешно проводить интродукцию растений и животных.

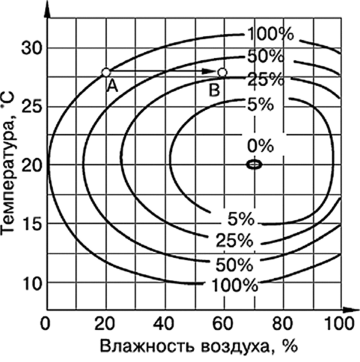

Взаимодействие факторов. В природе экологические факторы действуют совместно, то есть комплексно. Совокупное действие на организм нескольких факторов среды называется констелляцией. Зона оптимума и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Например, высокую температуру труднее переносить при дефиците воды, сильный ветер усиливает действие холода, жару легче переносить в сухом воздухе, и т.д. Таким образом, один и тот же фактор в сочетании с другими оказывает неодинаковое экологическое воздействие (рис. 6). Соответственно, один и тот же экологический результат может быть получен разными путями. Например, компенсация недостатка влаги может быть осуществлена поливом или снижением температуры. Создается эффект частичного взаимозамещения факторов. Однако взаимная компенсация действия факторов среды имеет определенные пределы, и полностью заменить один из них другим нельзя.

Рис. 6. Смертность яиц соснового шелкопряда Dendrolimuspini при разных сочетаниях температуры и влажности (по Н.М. Черновой, А.М. Быловой, 2004)

Таким образом, абсолютное отсутствие какого-либо из обязательных условий жизни заменить другими экологическими факторами невозможно, но недостаток или избыток одних экологических факторов может быть возмещен действием других экологических факторов. Например, полное (абсолютное) отсутствие воды нельзя компенсировать другими экологическими факторами. Однако если другие экологические факторы находятся в оптимуме, то перенести недостаток воды легче, чем когда и другие факторы находятся в недостатке или избытке.

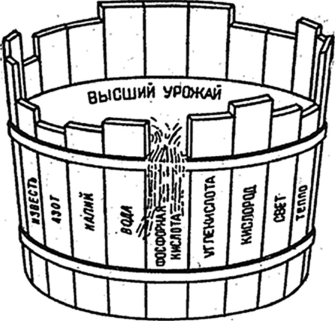

Закон лимитирующего фактора. Возможности существования организмов в первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать существование (распространение) вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными (рис. 7).