Тема: Задачи развития связной речи учащихся на уроках русского языка в начальной школе (2)

Содержание работы по развитию связной речи младших школьников

Овладение связной речью имеет огромное значение для школьника, поскольку выступает решающим фактором успешного овладения всеми учебными предметами. Умение понимать текст и умение самостоятельно создавать его являются базовыми общеучебными умениями, которые формируются на начальной ступени обучения.

Изучение особенностей связной речи младших школьников показывает, что они испытывают трудности и в отборе содержания для высказывания, и в выборе языковых средств выражения, и в построении текста как в устной, так и в письменной форме. Рассказы детей даже на близкую им тему (о маме, о детских забавах, о признаках наступающей весны и т.п.) нередко отличаются недостаточной содержательностью, непоследовательностью, которые связаны с неумением наблюдать, с отсутствием или беспорядочностью представлений о предмете речи, с отсутствием речевой перспективности (дети не задумываются, о чем расскажут вначале, потом). В высказываниях, отличающихся полнотой содержания, младшие школьники часто демонстрируют неумение использовать средства связи частей текста и отдельных предложений между собой.

Содержание и методы обучения связной речи определяется на основе анализа процесса речевой деятельности, расчленения его на отдельные действия и выделения тех умений, которые должны быть сформированы у человека для успешного осуществления этого процесса.

Речевая деятельность – активный целенаправленный процесс восприятия или создания высказывания, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе общения между людьми. Речевая деятельность в форме отдельных речевых действий обслуживает все виды деятельности человека и реализуется в таких видах, как слушание, чтение, говорение и письмо. В динамической структуре речевого действия, рассматриваемого в

рамках деятельности общения, выделяются следующие фазы:

1) фаза мотивации и формирования речевой интенции (намерения). В качестве мотива речевой деятельности чаще всего выступает коммуникативная или коммуникативно-познавательная потребность – стремление, вступив в общение с другим человеком, что-то узнать или сообщить, каким-либо образом воздействовать на собеседника, выразить свои чувства и т.п.;

2) фаза ориентировки. На основе ориентировки в условиях деятельности определяется в самых общих чертах форма высказывания (устная или письменная), его вид (монолог или диалог) и стиль (разговорный, научный и т.д.);

3) фаза планирования, которая заключается в отборе содержания, в составлении программы высказывания во внутренней речи;

4) фаза реализации программы во внешней речи, для которой характерны операции выбора языковых средств, адекватно передающих предмет речи и соответствующих условиям и задаче общения;

5) фаза контроля, когда сопоставляется результат речевого действия с его задачей, в случае их несовпадения вносятся поправки (если есть такая возможность) до достижения удовлетворительного результата.

Таким образом, в соответствии со структурой речевого действия у учащихся необходимо формировать четыре группы умений, обеспечивающих ориентировку в ситуации общения; планирование содержания речи; формулирование мысли или ее понимание; осуществление самоконтроля за речью, восприятием ее собеседником и за пониманием речи партнера.

В методике преподавания русского языка эти умения получили название коммуникативных или коммуникативно-речевых умений.

Указанные коммуникативно-речевые умения формируются на протяжении всего школьного обучения, различия же в работе на

разных этапах обучения связаны, во-первых, с различным речевым материалом, на котором строится обучение (по тематике, стилю, жанру, строению, объему и т.д).; во-вторых, с большей или меньшей самостоятельностью учащихся; в-третьих, с преобладанием в обучающих упражнениях устной или письменной формы высказывания; в-четвертых, с использованием различных способов обучения.

Умения, обеспечивающие восприятие и создание высказывания, формируются в неразрывном единстве, однако традиционно в содержание работы по развитию связной речи младших школьников включается только обучение созданию высказывания. Обучение восприятию письменного высказывания (чтению) происходит в основном в курсе обучения грамоте и литературного чтения, овладение же восприятием устного высказывания (слушанием) практически не управляется в учебном процессе.

Предполагается, что процессы восприятия как письменного, так и устного высказывания очень близки, и, обучая целенаправленно чтению, мы таким

образом косвенно обучаем и слушанию. Вопросы целенаправленного обучения слушанию нашли отражение только в курсе детской риторики.

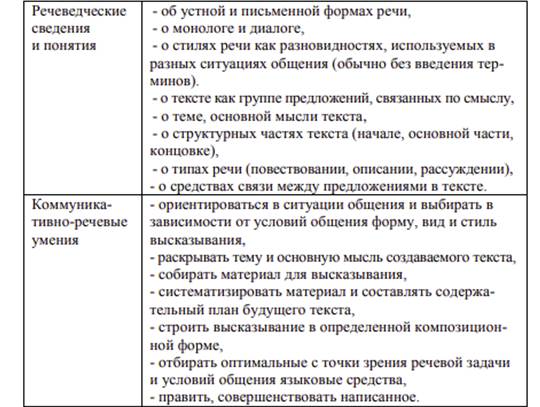

Таким образом, цель работы над связной речью учащихся в традиционном ее понимании – научить младших школьников сознательно строить устное или письменное высказывание. В соответствии с названной целью основным в содержании работы будет комплекс коммуникативно-речевых умений, обеспечивающих создание текста. Ведущим в этом комплексе является умение раскрывать тему и основную мысль высказывания, так

как содержание текста, его построение, выбор языковых средств определяются коммуникативным намерением говорящего (см. табл.12).

Формирование действия создания текста как произвольного, намеренного и сознательного предполагает усвоение понятийной базы, которая бы сделала возможным осознание процесса создания текста. Поэтому в содержание работы по развитию связной речи учащихся в начальной школе входят знания о тексте и текстообразующих факторах, типах текста и представления о стилевой дифференциации речи (см. табл. 12).

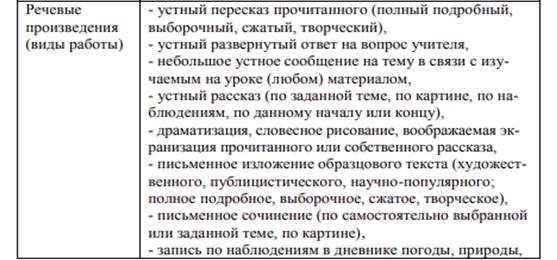

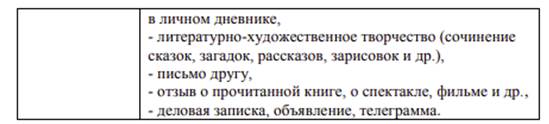

Следующим компонентом в содержании работы по развитию связной речи выступают сами речевые произведения, которые создаются младшими школьниками в процессе обучения.

Примерный перечень этих речевых произведений (или, как принято их называть, видов работы) отражает специфику работы над связной речью на данном этапе обучения и ограничивает круг ситуаций, применительно к которым формируются коммуникативно-речевые умения в младшем школьном возрасте. Эти виды работы являются одновременно и предметом, и средством обучения связной речи.

Содержание работы по развитию связной речи младших школьников

В таблице представлено общее содержание работы по развитию связной речи младших школьников. Оно является примерным и может варьироваться в зависимости от методической системы, в рамках которой ведется обучение. В последнее время

наблюдается углубление работы по развитию связной речи младших школьников за счет уточнения комплекса речевых умений, формируемых у учащихся, расширения объема речеведческих сведений и понятий, подлежащих усвоению, введения сведений по стилистике и работы над текстами различных стилей и жанров, увеличения объема и сложности используемых в системе обучения текстов.

Формирование речеведческих знаний

Понятийную основу формирования умений связной речи составляют знания о тексте как группе предложений, объединенных общим смыслом и структурой. Выделив существенные признаки текста, отличающие его от набора предложений и анализируя с этих позиций свои и чужие высказывания, ученики получают отчетливое представление о том, каким должен быть продукт их речевой деятельности, узнают критерии оценки высказывания, получают возможность не только осознанно строить текст, но и совершенствовать, улучшать его. Таким образом, знания о тексте являются той базой, на которой совершенствуются коммуникативно-речевые умения учащихся.

В начальной школе у учащихся формируется полноценное понятие о тексте на основе следующих признаков:

1) текст состоит из нескольких самостоятельных предложений;

2) предложения в тексте объединены общей темой (предметом речи), что выражается в наличии заголовка или возможности его подобрать;

3) в тексте получает развитие какая-то мысль (основная мысль, замысел), которой подчинены все элементы текста;

4) в тексте выделяются начало, основная часть и концовка.

Знания о некоторых средствах связи предложений в тексте усваиваются практически, на уровне представлений; подробный анализ структуры текста, выяснение способов и средств связи предложений являются содержанием следующих этапов обучения, уже в основной школе. В процессе наблюдений, практически младшие школьники усваивают и стилевое единство текста, определяя, где можно встретить подобный текст, кто может быть его автором, какую задачу автор решал (нарисовать словами картину или точно, по-деловому сообщить о чем-то). В содержании работы по теме «Текст» в начальных классах представлены также основные типы речи (в программе и учебниках они обычно называются типами текста): описание, повествование и рассуждение.

В связи с изучением текста и его признаков у учащихся формируются умения, связанные с анализом текста:

- умение определить тему и основную мысль текста;

- умение подобрать заголовок или по заголовку определить основное содержание текста;

- умение выделить в тексте начало, основную часть, концовку, а также части, соответствующие микротемам;

- умение определить типовое значение текста или его фрагмента (описание, повествование, рассуждение).

Для формирования знаний о тексте и перечисленных умений используются три группы упражнений: аналитические (анализ готового текста), аналитико-синтетические (предполагают анализ готового текста и создание на его основе собственного, например, составление плана, редактирование текста), синтетические (создание текста).

В работе над понятием «текст» можно выделить три этапа:

1) Пропедевтический – формирование первичного представления о тексте на основе его смысловой цельности. Первые представления о тексте как группе связанных между собой по смыслу предложений ребенок получает уже в период обучения грамоте, поскольку это имеет исключительное значение для овладения чтением. Основным видом работы в этот период является наблюдение, которое направляется вопросами учителя: О чем (о ком) мы прочитали? Что хотел сказать автор? Найдите предложение, в котором автор выразил главную мысль;

Прочитайте заголовок и подумайте, о чем будем читать;

Можно ли было назвать рассказ по-другому? и т.п.

Для наблюдения за единством предмета речи в тексте полезны также следующие задания: подбор заголовка к тексту; обоснованный выбор заголовка из нескольких предложенных; исключение «лишнего» предложения (не связанного с другими

предложениями либо тематически, либо по основной мысли); дополнение предложением готового текста. Для привлечения внимания детей к последовательности предложений в тексте можно предлагать первоклассникам составить текст из рассыпанных предложений, а затем проверить правильность «сборки» по букварю.

Первоклассники выполняют также задания синтетического характера на продолжение прочитанного текста, составление небольшого текста по картинке, по серии картинок, по вопросам учителя.

2) Основной – формирование понятия о тексте на основе существенных признаков. С целью формирования понятия о тексте детям предлагается провести наблюдение над текстом в сопоставлении его с отдельным предложением и набором не связанных между собой предложений. Сначала актуализируются имеющиеся знания о предложении, которое служит для выражения, формулирования мысли и состоит обычно из нескольких слов, связанных между собой. Сравнивая с предложением текст, учащиеся видят, что в нем мысль не только формулируется, но и раскрывается, и для этого нужно несколько предложений. Далее в ходе сопоставления текста и набора предложений выявляются

другие существенные признаки понятия «текст» (единство предмета речи, возможность подбора заголовка, определенная последовательность предложений) и формулируется его определение.

На этом этапе учащиеся усваивают понятие «тема» (то, о чем говорится в тексте), совершенствуются в умении соотносить заголовок с темой текста, учатся выделять опорные слова, в которых находит отражение тема текста, или по опорным словам

определять тему, составлять текст на тему.

Одновременно учащиеся овладевают понятием «основная мысль». Основная мысль текста отражает цель его создания и отношение автора к предмету речи. Учащиеся совершенствуются в умении определять основную мысль в текстах, где она выражена прямо, и учатся находить ее подтверждение во всех предложениях текста. Таким образом младшие школьники усваивают очень важное правило: основная мысль должна находить выражение во всех предложениях текста, должна постепенно развиваться от предложения к предложению. Затем детям предлагаются для анализа тексты, в которых основная мысль не сформулирована прямо.

Наблюдая над раскрытием темы и основной мысли в тексте, младшие школьники знакомятся с его структурными частями: началом, основной частью, концовкой; в практическом плане проводятся наблюдения над средствами межфразовой связи (порядком слов в предложении, использованием синонимов, родовидовых обозначений, местоимений). Составляя план текста, ученики тренируются в определении темы и основной мысли каждой части. Формируются также первичные представления об основных типах текста.

На этом этапе работы упражнения в анализе текста предполагают определение темы, основной мысли текста, обоснованный подбор заголовка к тексту, деление текста на части. Используются также упражнения аналитико-синтетического характера: восстановление деформированного текста (с неверным расположением частей текста или отдельных предложений), составление плана текста (варианты: сопоставление с готовым планом, редактирование плана), редактирование текста с точки зрения его содержания и последовательности изложения (дополнение его необходимой, но пропущенной частью, исключение лишнего, изменение порядка следования микротем), изложение текста. Упражнения синтетического характера предполагают большую самостоятельность учащихся в определении темы и замысла будущего высказывания, в отборе материала для их воплощения, в составлении тематического словаря.

3) Совершенствование знаний – углубление знаний о тексте на основе формирования понятия о типах текста. Школьники учатся различать основные типы текстов по значению, вопросу, который можно поставить к тексту (что произошло? какой? почему?), и особенностям композиции, которые выявляются с помощью приема иллюстрирования (можно нарисовать серию картинок, одну картинку или нельзя содержание текста

представить в картинке). Анализ готового текста дополняется еще одним пунктом: аргументированным определением типа текста. На этом этапе больше внимания уделяется наблюдению над средствами межфразовой связи, предлагаются задания на редактирование не только содержания и последовательности изложения, но и речевого оформления текста (изменение порядка слов в предложениях текста, замену повторяющегося слова разными способами, дополнение словами, указывающими на последовательность совершения событий и т.п.). Увеличивается доля упражнений, предполагающих создание текста, возрастает самостоятельность учащихся при их выполнении.

Таким образом, младшие школьники усваивают достаточный объем знаний о тексте и его признаках, чтобы осознанно строить собственные высказывания.

Однако для успешного овладения связной речью недостаточно только знаний об общих признаках текста, необходимо также усвоение представления об их стилевой дифференциации.

В реальной речевой практике не бывает «речи вообще», так как в зависимости от задач и условий общения мы строим высказывания определенного стиля: разговорного, научного, официально-делового, художественного или публицистического.

Следовательно, и детей с первых шагов осознания ими процесса создания высказывания нужно учить оценивать речь с точки зрения ее эффективности в определенных условиях (т.е. оценивать выбор говорящим стиля речи) и сознательно строить собственные высказывания в соответствии с задачей и условиями общения

(т.е. целесообразно выбирать стиль речи).

С поступлением в школу у ребенка, владеющего только разговорной речью, появляется необходимость в использовании другой речи – речи информативной, точной, доказательной, большую роль начинает играть также речь образная, эмоциональная, которая служит средством самовыражения. В начальном курсе русского языка обычно не выделяются все пять стилей речи, хотя они в той или иной мере присутствуют в речи

младшего школьника, достаточно бывает противопоставить две контрастных разновидности: речь научно-деловую и разговорно-художественную.

Знания о том, что в разных ситуациях мы говорим поразному, можно формировать в самом начале обучения, в период обучения грамоте. Наилучшим способом введения этих знаний является сравнение текстов, близких по содержанию, но различающихся стилем речи (см. выше, в разделе «Формирование представлений о речи»). В дальнейшем подобные наблюдения проводятся на другом материале, например при сопоставлении

статьи из толкового словаря и загадки, статьи из энциклопедии или справочника и отрывка из художественного произведения и т.п. Подробные рекомендации по ознакомлению младших школьников с особенностями разных стилей речи содержатся в

книге Т. А. Ладыженской «Речь. Речь. Речь» и в методических пособиях к курсу «Детская риторика».

Закрепление знаний о стилевой дифференциации речи происходит при выполнении заданий, в которых требуется проанализировать высказывание с точки зрения соответствия его содержания и речевого оформления задачам и условиям общения.

Примером задания такого рода может послужить анализ следующего текста: Человек высокого роста в черном пальто, в черной шляпе и в черных перчатках ровно в 12 часов вошел в магазин. Там он купил один пенал и три карандаша. В 12 часов 15 минут он вышел из магазина, зашел за угол, сел в машину черного цвета и уехал в сторону набережной. Сколько всего предметов купил человек в черном? При анализе обсуждается,

можно ли считать этот текст задачей, есть ли в нем лишние сведения, которые только мешают ее понимать, какие строчки из текста были бы уместны, например, в детективном рассказе. На основе анализа ученики могут провести редактирование данного

текста.

Некоторые программы предусматривают также усвоение учащимися начальной школы существенных признаков некоторых речевых жанров, актуальных для речевой практики детей: личного письма, записки, объявления, инструкции и др. (см., например, программу по русскому языку М. С. Соловейчик, программу по детской риторике Т. А. Ладыженской).