«Балканская» серия: война и смерть

Воспитательный час

«Василий Васильевич Верещагин – великий художник батальных сцен», посвященный 180 –летию со дня рождения русского живописца.

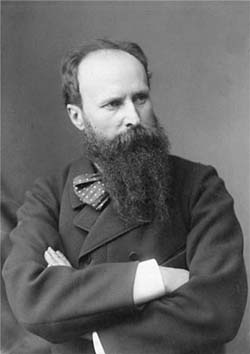

26 (14) октября 1842 года родился Василий Васильевич Верещагин – один из самых выдающихся русских художников-баталистов, ещё при жизни получивший мировую известность.

В.В. Верещагин

В.В. Верещагин

|

«Верещагин не просто только художник, а нечто большее», - записал Крамской после первого знакомства с его живописью и спустя несколько лет вновь заметил: «Несмотря на интерес его картинных собраний, сам автор во сто раз интереснее и поучительнее».

Да, выдающийся живописец XIX века Василий Васильевич Верещагин всегда стоял особняком в истории русского искусства. По большому счёту, он не имел учителей и сам не оставил последователей созданного им направления в русской живописи.

Верещагина не поняли и не оценили современники, считая произведения художника лишь данью нигилизму «шестидесятников». И это не удивительно. В те времена, когда большинством русского общества далёкие заграничные войны-конфликты воспринимались лишь как часть успешной внешней политики империи, а поездка на театр военных действий считалась не более чем забавным приключением, Верещагин первым отважился не просто сказать, а буквально прокричать в лицо всем настоящую правду о войне. В пику своим предшественникам, живописно отображавшим лишь сцены военных побед, Верещагин представил войну как величайшую, общую трагедию и побеждённых, и победителей. В понимании самого художника, очевидца и участника кровопролитных сражений, война отвратительна и беспощадна вне зависимости от цели и причин конфликта, вне зависимости от того, какими методами и каким оружием оперируют противоборствующие стороны.

Сегодня мы понимаем, что сложный в общении, изменчивый в настроениях, непредсказуемый в действиях, «человек экспромтов» Василий Васильевич Верещагин намного опередил своё время. Выдающийся талант и выдающаяся натура - быть может, как натура он был даже значительнее и грандиознее, чем как талант. Верещагин снискал себе славу великого художника-баталиста, оставаясь проповедником пацифистских идей. Своим творчеством он призывал человечество навсегда сложить оружие, а сам погиб в бою, как настоящий воин…

Но при всех крайностях и контрастах этой сложной русской души в Верещагине неизменно ощущается оригинальность, смелость, высота натуры и та своеобразная грандиозность личности, которая побудила И.Е. Репина в траурной речи о художнике назвать его «сверхчеловеком».

И чем далее идет время, тем явственнее ощущается потомками масштаб этой личности: «Лицом к лицу лица не увидать/ Большое видится на расстоянье…»

Художественный мир Верещагина со временем не тускнеет. Напротив, многие из его пацифистских идей, которые казались современникам отвлечёнными, антипатриотичными, парадоксальными - только теперь могут быть поняты и оценены в своей провидческой сущности. Мир без войн, грядущая трагедия столкновения европейской цивилизации с мусульманским миром Востока, колонизационная политика России и межнациональные конфликты на этой почве, решение споров между государствами на уровне мирового сообщества – вот круг проблем, поднятых в искусстве и публицистических работах В.В.Верещагина. Сегодня они как нельзя более актуальны в современном обществе, а от их разрешения зависят судьбы не только отдельных народов или цивилизаций, но и всего человечества в целом.

Рождённый быть воином

Василий Васильевич Верещагин родился в многодетной семье потомственного дворянина Череповецкого уезда Новгородской губернии, отставного коллежского асессора Василия Васильевича Верещагина. У Верещагиных было шестеро сыновей, и лучшим делом для них отец считал военную службу. Когда Василию исполнилось только пять лет, вместе со старшим братом Николаем его отправили в Санкт-Петербург, где братья были зачислены в Александровский Царскосельский малолетний корпус. Двенадцатилетним подростком его перевели в Морской кадетский корпус. Желая стать военным моряком, будущий художник обучался в корпусе до 1860 года. В 1858-59 годах он совершил несколько плаваний на фрегатах «Светлана» и «Генерал-адмирал», побывал в Копенгагене, Бресте, Бордо и Лондоне. Лишённый родительского тепла, Василий рос эгоцентричным, самоуверенным, вспыльчивым и довольно грубым молодым человеком.

Василий Верещагин и его брат Николай

Василий Верещагин и его брат Николай

|

Все годы в корпусе Василий учился отлично. Однако его намерение отказаться от карьеры офицера и желание после выпуска поступать в Академию художеств не были поняты родителями. Старший брат Николай, успевший в качестве мичмана принять участие в Крымской войне, к тому времени уже подал в отставку, обосновался в деревне и, вопреки скептическому, даже презрительному отношению отца к этому делу, занялся сыроварением. Василий Васильевич возлагал большие надежды на второго сына, и поэтому посчитал его выбор в сторону Академии непростительной блажью. Он запретил Василию даже думать о живописи, но Верещагин-младший проявил свой настойчивый характер. Сразу после получения офицерских эполет, он уволился со службы по собственному желанию, серьёзно рассорился с родителями и успешно поступил в Петербургскую Академию художеств.

Студент двух Академий

Учёба в Академии давалась бывшему гардемарину очень легко. За различные работы Верещагина часто награждали медалями, приглашали на лучшие выставки, но молодому человеку быстро наскучило академическое искусство. Получив малую золотую медаль за создание очередной академической картины «Избиение женихов Пенелопы» (1863), эксцентричный студент в сердцах сжёг эту работу и покинул Академию художеств навсегда.

Оставшись без средств к существованию, Верещагин едва ли не пешком отправляется на Кавказ. Будучи человеком физически сильным и неприхотливым в быту, он добрался до Тифлиса, где поселился почти на год. В этот период художник голодал, брался за любую, самую неквалифицированную работу, не оставляя при этом занятий рисованием.

И вдруг, в 1864 году, словно в награду за все его злоключения и полуголодное существование, на Верещагина неожиданно свалилось наследство. Умер дядя – бездетный полковник в отставке Алексей Васильевич Верещагин, оставив бунтарю-племяннику большую часть своего состояния. Это обстоятельство в корне изменило планы художника. Он тут же едет во Францию и поступает в Парижскую Академию изящных искусств. Однако и здесь повторилась та же история: Верещагину быстро наскучило «набивать руку» в копировании памятников античности. Его интересовала настоящая жизнь, с её яркими красками и необычайными явлениями. Оставив Академию, художник вновь едет в Грузию, где создаёт целую серию кавказских сюжетов. Кавказские работы, представленные в Парижском салоне 1866 года, вызвали необычайный восторг публики и благожелательные отзывы европейских критиков. Всё это окончательно убедило В.В.Верещагина в его «избранности» как художника. Мысли о продолжении учёбы и получении диплома Академии были оставлены навсегда.

Долг офицера

По служебным делам штатскому картографу Верещагину часто приходилось бывать в различных областях Туркестана. В апреле 1868 года бухарский эмир объявил России священную войну. И Верещагин тут же ринулся в гущу событий: уже в качестве военного картографа, он добровольно направляется в Самарканд. Основным заданием штабного художника являлись исследование и зарисовка Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей, но прапорщик Верещагин принял самое деятельное участие в обороне крепости от хивинцев. Когда после недельной осады крепостная стена была пробита, и защитники Самарканда почти пали духом, Верещагин по собственной инициативе поднял гарнизон в дерзкое контрнаступление, которое решило исход битвы. Хивинцы бежали, а за свой подвиг Верещагин получил орден Св.Георгия IV степени. Пожалуй, это была единственная в его жизни награда, которую художник не отказался принять.

У крепостной стены. "Пусть войдут"В.В. Верещагин, 1871

У крепостной стены. "Пусть войдут"В.В. Верещагин, 1871

|

В 1869 году в Санкт-Петербурге, при поддержке генерал-губернатора Туркестана К.П.Кауфмана, Верещагин устраивает выставку собранных им минералогических и зоологический коллекций, на которой представляет зрителям и свои ландшафтные зарисовки Средней Азии. Неожиданный успех этой выставки и интерес общества к восточной экзотике подвиг Верещагина на создание целого ряда картин, которые позднее будут названы «туркестанской» серией.

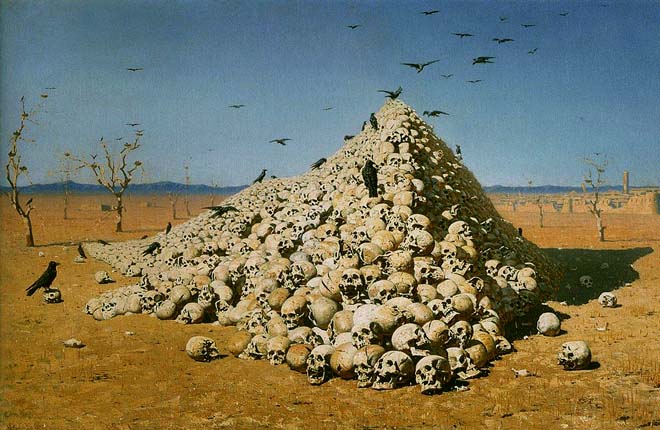

Апофеоз войны В.В. Верещагин, 1871

Апофеоз войны В.В. Верещагин, 1871

|

В качестве эпилога к «туркестанской» серии Верещагин написал произведение «Апофеоз войны» (1871, ГТГ). Первоначально картина называлась «Торжество Тамерлана», т.к. известно, что Тамерлан на местах сражений оставлял своего рода монументы: сложенные пирамидой черепа убитых воинов – и своих, и чужих. Груда страшных знаков войны изображена автором на фоне редких засохших деревьев и развалин древнего города. Это придаёт ощущение ещё большей трагичности и погружает зрителя в настроение уже наступившего Апокалипсиса. На раме полотна имеется надпись: «Посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим и будущим».

Фактически эта картина является злой пацифистской сатирой на войну, и придуманная Верещагиным метафора до сих пор впечатляет зрителей.

В 1871 году в Мюнхене Верещагин женился на немке Элизабет Марии Фишер (Рид), которая взяла русское имя - Елизавета Кондратьевна. Лиля (так звал её сам Верещагин) с трудом изъяснялась и писала по-русски, но искренне восхищалась упорством и трудолюбием своего мужа-художника. Она стала верной спутницей Василия Васильевича на долгие 19 лет, сопровождая его в путешествиях и скитаниях, разделила с мужем все его творческие неудачи, гонения и позднейший успех.

В 1873 году Василий Верещагин закончил свою «туркестанскую» серию. Она состояла из тринадцати картин, более восьмидесяти этюдов и ста тридцати карандашных рисунков. В том же году весь цикл был представлен на первой персональной выставке Верещагина в Лондоне. Вскоре о нём заговорила вся Европа. Для европейцев открылся новый, удивительный мир Востока, в котором они увидели вовсе не сказочную страну с похожими на реальность сюжетами, а настоящих, реальных людей Средней Азии с их богатой историей, своеобразной красотой и жестокими нравами. Говоря современным языком, в своих полотнах Верещагин показал впечатляющие результаты военного столкновения двух культур, мирный диалог которых, в силу общих предубеждений, пока ещё невозможен. И это привело в шок его современников.

В 1874 году Верещагин привёз свои картины в Россию. Любителям искусства того времени всё, что представил Верещагин, казалось необычным, а порой и вызывающим. Будучи боевым офицером, художник не боялся шокировать зрителей кровавыми сюжетами, излишней, даже жёсткой реалистичностью образов. Он считал правильным показывать горькую правду войны именно в произведениях батального жанра, которые традиционно были призваны отображать только величественные победы

Парламентеры. «Сдавайся» - «Убирайся к черту!» В.В. Верещагин, 1873

Парламентеры. «Сдавайся» - «Убирайся к черту!» В.В. Верещагин, 1873

|

В работе «Парламентёры. Сдавайся. – «Убирайся к чёрту!» (1873,ГТГ), название которой включает в себя реплики персонажей, художник впервые запечатлел не победу, а страшную гибель русского войска. Почти все окружённые хивинцами русские солдаты уже сложили свои головы на поле боя, только командир и адъютант поднялись во весь рост и заявляют, что готовы умереть, но не сдаться на милость врага. А вокруг них – лишь покрытые песчаником, чужие, пологие горы – немые свидетели их героизма.

На картине «Смертельно раненый» (1873, ГТГ) русский солдат, зажав рукой кровоточащую рану, бросил винтовку и в шоке бежит с поля боя. Картина решена автором очень динамично и правдиво, что характерно для всех работ, вошедших в эту серию: все они выполнены с большой долей документальной убедительности. Это практически фронтовой репортаж очевидца с места событий.

«Смертельно раненый».В.Верещагин,1873Верещагин,1873

«Смертельно раненый».В.Верещагин,1873Верещагин,1873

|

Для Верещагина, достигавшего правды своего искусства с риском для жизни и ценой многих опасностей, обвинение в клевете было особенно обидным. Под прямым нажимом царедворцев в порыве нервного припадка художник снял, изрезал и сжёг три свои картины этой серии. Картину «Забытый» царская цензура запретила воспроизводить в печати. В газетах и журналах появились статьи, утверждавшие, что картины туркестанской серии написаны не Верещагиным, а только присвоены им.

Снова в бой

Известие о войне застало В.В.Верещагина в Париже. Он бросает всё и мчится в Россию. Не без помощи своих родных братьев, боевых офицеров Александра и Сергея Верещагиных, художник оказался на фронте в качестве одного из штабных адъютантов главнокомандующего Дунайской армией. Василий Васильевич считал своей прямой обязанностью показать всему человечеству настоящий лик войны. Несмотря на возмущение начальства, он шёл в самые горячие точки, старался участвовать во всех атаках и штурмах, чтобы самому увидеть всё и всё ощутить. Уже в июне 1877 года Верещагин был тяжело ранен в бою и отправлен в госпиталь в Бухаресте. Но, узнав о предстоящем наступлении, он бежит из госпиталя и в августе вновь оказывается в действующей армии. Вместе со своими братьями, в качестве одного из адъютантов генерала М.Д.Скобелева, художник Верещагин участвует в штурме Плевны. В этом грандиозном сражении сложили свои головы многие русские солдаты и офицеры. Брат Верещагина Сергей был убит, Александр тяжело ранен.

Зимние месяцы 1878 года художник провёл с отрядом Скобелева в Балканских горах. За бой при Шипке, в котором Верещагин также принял непосредственное участие, его представили к высокой награде – «Золотой шпаге». Но художник, пройдя всю войну боевым офицером, оказался по-прежнему верен своим принципам «вредоносности титулов и знаков отличия». Он отказался получить вполне заслуженное боевое оружие и, демобилизовавшись, вернулся в Европу.

«Балканская» серия: война и смерть

После всего пережитого Верещагин так и не смог заставить себя возвратиться к мирным «индийским» сюжетам. Впечатления войны, смерть брата, которого он даже не смог похоронить – всё это очень болезненно отразилось на его творчестве. Уже в середине 1878 года живописец полностью погрузился в создание Балканских картин. По словам очевидцев, он работал с неистовой одержимостью, всё время находясь на грани нервного истощения, почти не выходил из мастерской и никого туда не пускал.

Побежденные. Панихида. В.В. Верещагин, 1878-1879

Побежденные. Панихида. В.В. Верещагин, 1878-1879

|

Полотно «Побеждённые. Панихида» (1878-79, ГТГ) стало самым пронзительным в творчестве Верещагина и потрясло как русскую, так и зарубежную публику. Мастер изобразил огромное поле, сплошь усеянное телами убитых воинов, над которыми нависает серое дождливое небо. Лежащие люди буквально сливаются с выгоревшей травой и низкорослым кустарником. Художник намеренно уподобил останки погибших буграм и комьям земли, передавая впечатление превращения мёртвых тел в холодную землю. Слева с кадилом в руке изображён полковой священник, читающий молитву. За ним, сняв фуражку, стоит рядовой.

В своих записках Верещагин рассказывал современникам, что турки, взяв укрепления, обычно раненых русских в плен не брали: резали их, уродовали, раздевали и грабили. Отбив назад оставленные позиции, русские воины находили лишь гору трупов, которые невозможно было опознать. В одной из таких гор сам Василий Васильевич безуспешно пытался отыскать тело своего брата Сергея, так что картина полностью основана на его личных впечатлениях и переживаниях. За полотно «Побеждённые. Панихида» генералитет намеревался отобрать у прапорщика Верещагина его единственную награду – звание георгиевского кавалера. Его вновь обвиняли в клевете на русскую армию, в антипатриотических настроениях, а некоторые «бывалые» офицеры, просидевшие всю войну по штабам, заявляли в лицо художнику, что «такого просто не может быть». Но однажды на выставке Балканских картин появился священник, который с горестным видом поведал присутствующим, что именно он после боёв под Телишем проводил такую панихиду. И всё было именно так, как показал в своём произведении Верещагин.

Однако даже такие правдивые заявления непосредственных свидетелей не заставили недоброжелателей художника прекратить высказывать публичные обвинения в его адрес. Запечатлённые художником сцены, где правдиво показаны не только победы, но и поражения русского оружия, были признаны многими газетами и журналами написанными чуть ли не по заказу турок и предназначенными для украшения султанского дворца. Александр III по поводу картин русско-турецкой войны сказал об их авторе: «Либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек». Прусский военный атташе в Петербурге генерал Вердер советовал царю уничтожить всю серию этих картин.

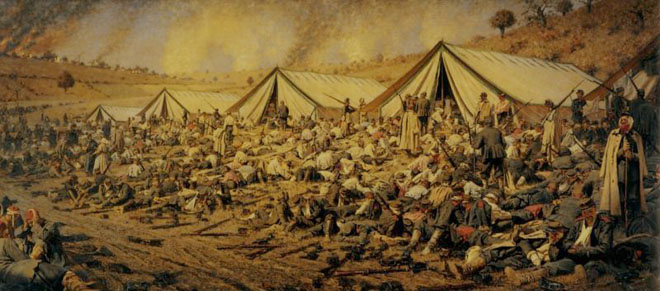

После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. В.В. Верещагин, 1881

После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. В.В. Верещагин, 1881

|

Большинство картин «балканской» серии не нашли понимания и у коллег-живописцев. Особенно много нареканий среди художественной профессуры вызвали панорамные полотна «Перед атакой. Под Плевной» и «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной» (обе 1881 год, ГТГ). Художника упрекали в обобщённости письма, отсутствии цельности колорита и других чисто технических упущениях. Эти полотна, действительно, нелегко дались Верещагину. В ходе работы он неоднократно переписывал, переделывал огромные куски, несколько раз порывался всё порвать и сжечь. Между тем, в Балканских картинах художник стремился, прежде всего, показать грандиозный масштаб происходящих военных событий, и его художественные достижения в какой-то мере предвосхитили возможности будущего кинематографа. Применённый эффект панорамирования был с восторгом встречен обычными зрителями, на которых усиленная этим приёмом выразительность образов производила неизгладимое впечатление.

Тем не менее, в течение почти тридцати лет в государственные музеи страны не была приобретена ни одна картина уже известного всему миру художника.