Основные соотношения плоской задачи теории упругости

Уравнения плоской задачи теории упругости описывают упругое равновесие цилиндрических тел в случае плоской деформации, когда на тело действуют внешние силы, нормальные к его

оси и одинаковые для всех поперечных сечений, либо в случае обобщенного плоского напряженного состояния, т. е. при деформации тонкой пластинки силами, действующими в ее плоскости. Если тело отнесено к декартовой системе координат таким образом, что плоскость  совпадает или с поперечным сечением стержня (плоская деформация)

совпадает или с поперечным сечением стержня (плоская деформация)  или со срединной плоскостью пластины (обобщенное плоское напряженное состояние), то для определения напряженно-деформированного состояния в произвольной точке упругого изотропного тела необходимо найти три компоненты тензора напряжений

или со срединной плоскостью пластины (обобщенное плоское напряженное состояние), то для определения напряженно-деформированного состояния в произвольной точке упругого изотропного тела необходимо найти три компоненты тензора напряжений  и две составляющие вектора перемещений —

и две составляющие вектора перемещений —  являющиеся функциями двух переменных х и у.

являющиеся функциями двух переменных х и у.

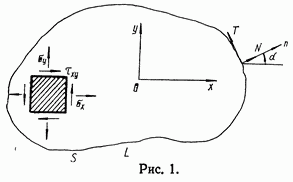

Рис. 1.

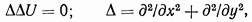

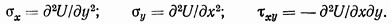

Известно, что при отсутствии объемных сил решение плоской задачи теории упругости сводится к интегрированию при определенных граничных условиях бигармонического уравнения

причем функция напряжений  связана с искомыми напряжениями

связана с искомыми напряжениями  следующим образом:

следующим образом:

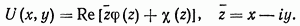

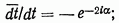

С помощью функций комплексного переменного общее решение уравнения (1.1) может быть выражено через две аналитические функции  по формуле Гурса

по формуле Гурса

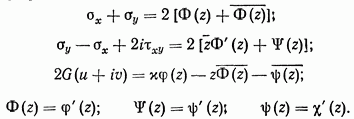

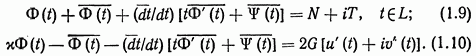

Компоненты напряжений  и смещений

и смещений  связаны с комплексными потенциалами напряжений

связаны с комплексными потенциалами напряжений  соотношениями [49]

соотношениями [49]

Здесь  модуль сдвига;

модуль сдвига;  модуль Юнга;

модуль Юнга;  — коэффициент Пуассона;

— коэффициент Пуассона;  для плоской деформации и

для плоской деформации и  для обобщенного плоского напряженного состояния.

для обобщенного плоского напряженного состояния.

Решение плоской задачи теории упругости сводится к отысканию в области  занятой телом, двух аналитических функций

занятой телом, двух аналитических функций  удовлетворяющих на границе тела определенным условиям. Когда на границе тела

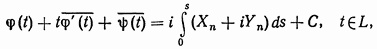

удовлетворяющих на границе тела определенным условиям. Когда на границе тела  заданы напряжения (первая основная задача), граничное условие имеет вид

заданы напряжения (первая основная задача), граничное условие имеет вид

где  координаты заданного на площадке с внешней нормалью

координаты заданного на площадке с внешней нормалью  вектора напряжений;

вектора напряжений;  переменная точка контура;

переменная точка контура;  соответствующая ей дуговая абсцисса; С — произвольная комплексная постоянная.

соответствующая ей дуговая абсцисса; С — произвольная комплексная постоянная.

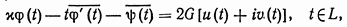

Когда на границе  заданы перемещения (вторая основная задача), граничное условие следует непосредственно из соотношения (1.6):

заданы перемещения (вторая основная задача), граничное условие следует непосредственно из соотношения (1.6):

где  известные, заданные на

известные, заданные на  функции.

функции.

Граничные условия (1.7) и (1.8) основных задач теории упругости допускают и другую форму записи:

Здесь  заданные нормальные и касательные компоненты усилия на границе тела;

заданные нормальные и касательные компоненты усилия на границе тела;

угол, образуемый внешней нормалью к контуру и осью

угол, образуемый внешней нормалью к контуру и осью  (см. рис. 1).

(см. рис. 1).

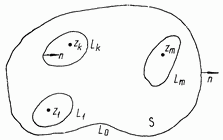

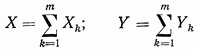

В случае многосвязной области 5 (рис. 2) функции  в любой конечной ее части имеют вид

в любой конечной ее части имеют вид

Здесь  компоненты главного вектора внешних усилий, приложенных к самонепересекающемуся замкнутому контуру

компоненты главного вектора внешних усилий, приложенных к самонепересекающемуся замкнутому контуру  произвольная фиксированная точка внутри контура

произвольная фиксированная точка внутри контура  голоморфные в области

голоморфные в области  функции

функции  соответствуют такому напряженному состоянию, когда главные векторы внешних усилий, действующих на контурах

соответствуют такому напряженному состоянию, когда главные векторы внешних усилий, действующих на контурах  равны нулю.

равны нулю.

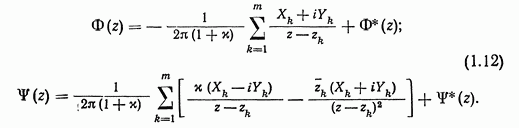

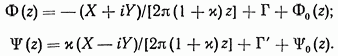

Для бесконечной многосвязной области  когда контур

когда контур  Целиком уходит в бесконечность (см. рис. 2), комплексные потенциалы

Целиком уходит в бесконечность (см. рис. 2), комплексные потенциалы  можно представить в форме

можно представить в форме

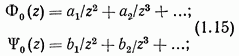

Здесь

являются компонентами главного вектора внешних усилий, приложенных к границе области  функции

функции  при больших

при больших  имеют разложения

имеют разложения

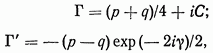

комплексные постоянные, характеризующие однородное напряженное состояние на бесконечности,

где  главные напряжения, причем напряжения

главные напряжения, причем напряжения  направлены под углом 7 к оси

направлены под углом 7 к оси  действительная постоянная С, обусловленная вращением на бесконечности, не влияет на распределение напряжений.

действительная постоянная С, обусловленная вращением на бесконечности, не влияет на распределение напряжений.