11. Стили лидерства. К. Левина, стили управленческой решетки Блейка и Моутон.

Вопрос ы к экзамену по дисциплине «Лидерство»

1. Лидерство: основные определения и характеристики.

Лидер — лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. Член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.⠀

⠀

Лидерство — это умение заставить кого-то сделать что-то, да так, чтобы он этого ещё и захотел. Лидерство – переменная, определяющая качества руководителя и подчиненных. Лидерство – способность влиять на индивидов и группы людей, чтобы побудить достичь целей.⠀

⠀

Лидерство. Характеристика формальных и неформальных отношений.⠀

⠀

Характеристика формальной структуры группы:⠀

– Группы, сознательно созданные для достижения коллективных целей организации. Данные группы осуществляют формальные функции, такие, как выполнение конкретных работ, генерирование идей, поддержание связей.⠀

– Наличие поставленной высшим руководством организации перед группой задачи, а также стандартизованной системы поведенческих норм, санкций, ролевых требований⠀

– Формально описанные полномочия в рамках иерархической структуры организации;⠀

– Формальное название должности и ее место среди других должностей организации;⠀

– Поощрения, награды и наказания, которые могут быть применены к данному субъекту в соответствии с его статусом;⠀

– Поощрения, награды и наказания, которые данный работник может применять по отношению к другим работникам организации в соответствии со своим местом в ее иерархической структуре;⠀

– Физическая локализация данного работника внутри организации и степень его доступа к информации.⠀

⠀

Характеристика неформальной структуры группы:⠀

– осуществляют социальный контроль за своими членами, установление и укрепление норм — групповых эталонов приемлемого и неприемлемого поведения.⠀

– В неформальных организациях наблюдается тенденция к сопротивлению переменам⠀

– неформальные организации имеют своих лидеров. Неформальный лидер приобретает свое положение, добиваясь власти и применяя ее по отношению к членам группы, аналогично тому, как это делает лидер формальной организации.⠀

⠀

Неформальный лидер имеет две первостепенные функции: помогать группе в достижении ее целей и поддерживать и укреплять ее существование⠀

– Групповые нормы поведения оказывают сильное воздействие на ее членов и направление, в котором будет работать группа: достижение целей предприятия, создание особых условий для группы или сопротивление позитивным процессам. Нормы призваны подсказывать членам группы, какое поведение наиболее предпочтительно, какие результаты ожидаются от них. В случае систематического несоблюдения каким-либо членом группы норм поведения он подлежит исключению из неформальной группы.

2. Сущность лидерства.

Сущность лидерства состоит в том, что группа признает лидерскую позицию индивида и начинает следовать за ним. Сущность феномена лидерства заключается в способности индивида оказывать влияние на отдельные личности и группы людей, с помощью чего достигается выполнение поставленных перед ними целей. Соответственно, индивид, наделённый этой способностью и реализующий её, является лидером, за которым следует группа. В менеджменте сформировалось три основных подхода к пониманию сути лидерства – подход с позиции личных качеств, поведенческий подход и ситуационный. Подход с позиции личных качеств сделал попытку определить соотношение между наличием конкретных качеств личности и эффективностью руководства. Поведенческий подход дал классификацию стилей руководства – манеры поведения с подчинёнными – от автократичного до либерального стиля. На сегодняшний день перспективным является ситуационный подход. Он базируется на принципиальном отказе от единственно верного и эффективного стиля лидерства и рассматривает данный феномен через призму условий, создающих ситуации, в которых протекает деятельность лидера

3. Принципы лидерства: влияние, уважение, доверие.

Принципы лидерства: влияние, уважение, доверие.

Влияние — это воздействие человека на установки, ценности, убеждения и поступки других людей.

Власть является потенциальной причиной изменений человека, а влияние — степенью реальных изменений.

Достаточно часто лидеру необходимо использовать власть для выполнения решений, проведения изменений и достижения корпоративных целей. Иными словами, лидеры должны оказывать влияние на окружающих, что требует особых навыков. Значительное влияние оказывается в процессе межличностного и индивидуального общения. Это социальное влияние, и оно предполагает использование вознаграждений и воодушевление подчиненных.

Другой тип влияния может охватывать организацию в целом или выходить за ее пределы. Иногда подчиненные не признают власть лидера, особенно когда видят, что тот печется исключительно о собственных интересах. Лидеру необходимо найти оптимальный способ использования власти, чтобы он позволил оказать наиболее сильное влияние на отдельных людей и группы. Кроме того, лидер должен понять основные принципы, с помощью которых он может изменять поведение и психологические установки сотрудников. Лидеры обычно применяют различные приемы влияния. Чем шире спектр используемых приемов, тем большее влияние лидер может оказать на своих последователей.

Уважение вносит свой независимый вклад в силу лидерства, что позволяет его рассматривать в качестве самостоятельного принципа.

Сущность принципа уважения состоит в том, что если люди уважают кого-то как лидера, то они следуют за ним. Данный принцип находит свое проявление в условиях группового лидерства. Следует иметь в виду, два обстоятельства:

а) оценка лидерских способностей, всегда относительна определенной группы, внутри которой она и происходит, и такое обстоятельство порождает дискретность лидерства, когда лидер в одной группе (ситуации) становится последователем в другой группе (ситуации).

б) обстоятельства могут привести к тому, что в ряде эпизодов сильный лидер предпочтет остаться в тени и последовать за более слабым, чем сам, из уважения, например, к его прошлым заслугам или соблюдая субординацию.

Таким образом, принцип уважения развивает силу лидерства путем использования духовной власти, власти авторитета и опыта. Его сущность в том, что менее опытные следуют за более опытными.

Доверие.

Вначале необходимо заработать доверие, без него нет самого лидерства. Затем можно предлагать идеи, чтобы стать отличным лидером. Если люди доверяют идее, но не доверяют лидеру, они ищут другого лидера, если доверяют лидеру и не доверяют идее, они ждут другой идеи того же лидера и следуют за данным лидером только на основе доверия к нему и идее.

Доверие приобретают не те, кто был «прав» в которых сам не участвовал, а те, кто реально достигал намеченного результата и приводил людей туда, куда они хотели и должны были попасть. Принцип доверия имеет свои подводные камни и «троянских коней». Когда речь заходит о доверии, то надо иметь в виду и его противоположное проявление – недоверие. «Каждый, кто начинает «воспитывать в себе лидера сталкивается с тем, что определенная степень доверия к нему уже сформировалась во многом его биографией, прошлым опытом, успехами и неудачами в работе недавнего времени. Доверие либо наращивается либо растрачивается, тоже относится к кредиту доверия. Прежде чем завоевать доверие к себе необходимо, чтобы предполагаемые последователи признали у вас наличие коммуникабельности, силы влияния и честности.

4. Подходы к изучению лидерства.

Подходы к изучению лидерства:

1. Подход с позиции личных качеств – подразумевает, что для лидерства во всех типах ситуаций необходим набор определенных качества. Позже теория подхода была опровергнута и выдвинуто мнение: не существует такого набора личных качеств, который присутствует у всех эффективных руководителей. Этот факт часто приводится в качестве доказательства того, что эффективность руководства имеет ситуационный характер. В разных ситуациях требуются различные способности и качества.

2. Поведенческий подход создал основу для классификации стилей руководства или стилей поведения. Это стало серьезным вкладом и полезным инструментом понимания сложностей лидерства. Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность определяется не личными качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по отношению к подчиненным.

Несмотря на то, что поведенческий подход продвинул изучение лидерства, сосредоточив внимание на фактическом поведении руководителя, желающего побудить людей на достижение целей организации, его основной недостаток заключался в тенденции исходить из предположения, что существует какой-то один оптимальный стиль руководства.

Важный вклад поведенческого подхода в теорию лидерства заключается в том, что он помог провести анализ и составить классификацию стилей руководства, т.е. того, как руководитель ведет себя со своими подчиненными. Стиль руководства в контексте управления — это привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к достижению целей организации. По традиционной системе классификации стиль может быть автократичным (это одна крайность) и либеральным (другая крайность) или это будет стиль, сосредоточенный на работе, и стиль, сосредоточенный на человеке.

Автократичный руководитель обладает достаточной властью, чтобы навязывать свою волю исполнителям, и в случае необходимости без колебаний прибегает к этому. Автократ намеренно апеллирует к потребностям более низкого уровня своих подчиненных, исходя из предположения, что это тот самый уровень, на котором они оперируют. Дуглас МакГрегор назвал предпосылки автократичного руководителя по отношению к работникам теорией «X»:

1. Люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы.

2. У людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили.

3. Больше всего люди хотят защищенности.

4. Чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, контроль и угрозу наказания.

На основе таких исходных предположений, автократ обычно как можно больше централизует полномочия, структурирует работу подчиненных и почти не дает им свободы в принятии решений. Автократ также плотно руководит всей работой в пределах его компетенции и, чтобы обеспечить выполнение работы, может оказывать психологическое давление, как правило, угрожать.

Когда автократ избегает негативного принуждения, а вместо этого использует вознаграждение, он или она получает название благосклонного автократа.

Представления демократичного руководителя о работниках отличаются от представлений автократичного руководителя. МакГрегор назвал их теорией «У»:

1. Труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней.

2. Если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать самоуправление и самоконтроль.

3. Приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели.

4. Способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично.

Благодаря этим предположениям, демократичный руководитель предпочитает такие механизмы влияния, которые апеллируют к потребностям более высокого уровня: потребности в принадлежности, высокой цели, автономии и самовыражении. Настоящий демократичный руководитель избегает навязывать свою волю подчиненным.

Либеральный руководитель - подчиненным дается почти полная свобода в определении своих целей и контроле за своей собственной работой. Авторитарное руководство характеризуется высокой степенью единоличной власти руководителя: руководитель определяет все стратегии группы; никаких полномочий группе не делегируется. Демократичное руководство характеризуется разделением власти и участием трудящихся в управлении; ответственность не концентрируется, а распределяется. Либеральное руководство характеризуется минимальным участием руководителя; группа имеет полную свободу принимать собственные решения.

Руководство, сосредоточенное на работе и на человеке.

Руководитель, ориентированный на задачу, прежде всего, заботится о проектировании задачи и разработке системы вознаграждений для повышения производительности труда.

Руководитель, сосредоточенный на человеке сосредоточивает внимание на повышении производительности труда путем совершенствования человеческих отношений. Руководитель, сосредоточенный на человеке, делает упор на взаимопомощи, позволяет работникам максимально участвовать в принятии решений, избегает мелочной опеки и устанавливает для подразделения высокий уровень производительности труда. Он или она активно считаются с нуждами подчиненных, помогают им решать проблемы и поощряют их профессиональный рост. По существу, руководитель, сосредоточенный на человеке, ведет себя аналогично руководителю, который привлекает трудящихся к участию в управлении.

3. Ситуационный подход. Ни подход с позиций личных качеств, ни поведенческий подход не смогли выявить логического соотношения между личными качествами или поведением руководителя, с одной стороны, и эффективностью, с другой. Это не означает, что личные качества и поведение не имеют значения для руководства. Наоборот, они являются существенными компонентами успеха. Однако более поздние исследования показали, что в эффективности руководства решающую роль могут сыграть дополнительные факторы. Эти ситуационные факторы включают потребности и личные качества подчиненных, характер задания, требования и воздействия среды, а также имеющуюся у руководителя информацию.

Поэтому современная теория лидерства обратилась к ситуационному подходу. Современные ученые пытаются определить, какие стили поведения и личные качества более всего соответствуют определенным ситуациям. Результаты их исследований указывают, что аналогично тому, как разные ситуации требуют различных организационных структур, так должны выбираться и различные способы руководства — в зависимости от характера конкретной ситуации. Это означает, что руководитель-лидер должен уметь вести себя по-разному в различных ситуациях.

5. Функции лидера.

· лидер формулирует вдохновляющие других участников группы цели;

· лидер находит ресурсы, необходимые для достижения целей. Он в состоянии мобилизовать внутренние ресурсы группы;

· лидер побуждает других участников группы к определенному типу поведения и корректирует уже осуществляемое поведение;

· лидер координирует и организует отдельные действия представителей группы в единую коллективную деятельность;

· лидер формирует единую картину мира для всех участников группы, он формулирует нормы групповой культуры.

6. Образование формального и неформального лидерства.

В любой организации различают:

- формальное лидерство — процесс влияния на людей с позиции занимаемой должности;

- неформальное лидерство — процесс влияния на людей при помощи своих способностей, умения или других ресурсов.

В отличие от руководителя, которого иногда целенаправленно избирают, а чаще назначают и который, будучи ответствен за положение дел в возглавляемом им коллективе, располагает официальным правом поощрения и наказания участников совместной деятельности, неформальный лидер выдвигается стихийно. Он не обладает никакими признаваемыми вне группы властными полномочиями и на него не возложены никакие официальные обязанности. Неформальный лидер – это лицо, не занимающее высоких административных должностей, но при этом способное оказывать существенное воздействие на команду. В силу личных особенностей его тактической целью является контроль над ситуацией, а стратегической – управление коллективом.

Независимо от типа неформального лидерства, руководителю рекомендуется придерживаться следующих правил:

- привлечение лидера на свою сторону и использование его качеств во благо организации;

- желательное решение проблем, на основе которых выдвигается неформальный лидер;

- сохранение авторитета формального руководителя, одновременное определение позиции неформального лидера в коллективе.

7. Теория черт характера лидера.

Теория черт стала развитием теории «Великого человека», утверждающей, что выдающиеся люди от рождения наделены лидерскими качествами. В соответствии с ней, лидеры обладают общим набором черт, благодаря которым они занимают свои позиции и приобретают способность принимать властные решения в отношении других. Качества лидера являются врожденными, и если человек не родился лидером, то он им и не станет.

В первой половине 20 века М. Вебер (M. Weber) сделал вывод, что «три качества являются решающими: страсть, ответственность и глазомер… Страсть как ориентация на существо дела и самоотдачу… Глазомер как способность поддаться воздействию реальности… соблюдение дистанции по отношению к людям… Проблема состоит в том, чтобы объединить в одном человеке, и жаркую страсть, и холодный глазомер”[18]. Кстати, именно Вебер вводит понятие «харизма», на основе которого выстраивается теория харизматического лидерства (преемница теории черт).

На данный момент исследователи обладают более точными методами диагностики личностных качеств, что позволяет, несмотря на все проблемы и недостатки теории черт, вернуться к данной концепции.

А. Лоутон (A. Lawton) и Э. Роуз (J. Rose) в 1987 г. приводят следующие десять качеств[21]:

1. гибкость (принятие новых идей);

2. дальновидность (умение сформировать облик и задачи организации);

3. стимулирование последователей (выражение признания и вознаграждением за успехи);

4. умение определить приоритеты (способность различать важное и второстепенное);

5. владение искусством межличностных отношений (умение выслушать, подсказать, быть уверенным в своих действиях);

6. харизма, или обаяние (качество, пленяющее людей);

7. «политическое чутье» (понимание запросов окружения и властных лиц);

8. стойкость (непоколебимость перед оппонентом);

9. способность идти на риск (передача работы и полномочий последователям);

10. решительность, когда этого требуют обстоятельства.

В более современной трактовке лидерские качества распределяются по четырем категориям:

1. К физиологическим качествам относят: вес, рост, телосложение, внешний вид, энергичность и здоровье. Лидеру не всегда необходимо обладать высокими показателями по данным критерием, часто достаточно иметь знания для решения проблемы.

2. Психологические качества, такие как смелость, честность, независимость, инициативность, работоспособность и т. д., проявляются главным образом через характер человека.

3. Исследования умственных качеств показывают, что их уровень у лидеров выше, чем у последователей, но корреляция между этими качествами и лидерством достаточно мала. Так, если интеллектуальный уровень последователей низок, то быть слишком умным для лидера означает сталкиваться с проблемами.

4. Личностные деловые качества носят характер приобретенных навыков и умений. Однако еще не удалось доказать, что эти качества определяют лидера. Так, деловые качества сотрудника банка, вряд ли пригодятся в исследовательской лаборатории или в театре.

Наконец, Уоррен Норман (Warren Norman) выделил пять факторов личности, которые легли в основу современного опросника «Большая пятерка»:

1. Экстраверсия: коммуникабельность, уверенность в себе, активность, оптимизм и позитивные эмоции.

2. Желательность: доверие и уважение к людям, подчинение правилам, откровенность, скромность и сочувствие.

3. Сознательность: компетентность, ответственность, стремление к результатам, самодисциплина и обдуманность действий.

4. Эмоциональная стабильность: уверенность, оптимистический подход к трудностям и стрессоустойчивость.

5. Интеллектуальная открытость: любознательность, исследовательский подход к трудностям, воображение.

8. Определение лидерства в теории обмена.

Групповая теория лидерства (теория обмена)

Групповая теория лидерства основывается на социальной психологии, в частности на классической теории обмена, сущность которой сводится к тому, что лидер обеспечивает своим сторонникам больше выгод и вознаграждений, чем потерь и затрат. Для достижения групповых целей должен осуществляться положительный обмен между лидером и его последователями.

Подход социологического обмена в лидерстве впервые был применен к менеджерам и их подчиненным в организации Честером Бернандом. Этот подход предполагает, что лидерство – это процесс обмена между лидером и последователями. В действительности последователи также оказывают влияние на своего лидера. Когда подчиненные работают плохо, лидер больше внимания уделяет структурированности работы, если хорошо, то личному фактору.

Теории обмена соответствует подход вертикального двойного соединения, который также называется моделью обмена между лидером и членом группы. Оба подхода говорят о том, что лидеры по-разному относятся к отдельным подчиненным. Могут складываться диодные отношения, которые влияют на поведение и одной и другой стороны.

Со временем лидер создает группы «своих» и «чужих» и ведет себя с ними соответственно. Поэтому в отношениях с лидерами «свои» подчиненные указывают на меньшее число трудностей в общении и считают его более отзывчивым на их нужды, чем «чужих». В свою очередь лидеры тратят больше времени на руководство «своими», т.к. больше контроля и доверия.

Теория обмена в своих исследованиях использует модель нисходящих отношений и приходит к выводу о том, что характеристики задач опосредуют отношения между лидером и членом группы.

Эта теория сосредотачивает свое внимание на поиске ситуационных переменных, которые влияют на лидерские роли, навыки, эффективность деятельности подчиненных.

Наибольшее распространение получила ситуационная модель Фидлера, которая описывает стиль лидерства и благоприятность ситуации, которую Фидлер обозначает через три параметра:

1. взаимоотношения между лидерами и членами группы – наиболее важная переменная;

2. степень структуризации задачи;

3. позиционная власть лидера, которая определяется ее формальными полномочиями.

Ситуация для лидера благоприятна, если высоки параметры по всем этим показателям. Если показатели низкие, то ситуация неблагоприятная.

Фидлер пришел к выводу, что благоприятная ситуация в сочетании с определяет эффективность лидерства; обнаружил, что в благоприятных и неблагоприятных ситуациях наиболее эффективным является жесткий, нацеленный на задачу, тип лидерства. Если ситуация умеренная (промежуточная), то наиболее эффективна политика терпеливого, ориентированного на человека, отношения лидера.

Модель Фидлера достаточно редко подвергается критике, но наиболее слабыми ее позициями являются следующие:

- процедуры и статистический анализ, используемый для обоснования надежности модели, достаточность и надежность школы измерений;

- концентрация модели на единственном качестве лидера;

- неопределенность того, что измеряется;

- отсутствие приемлемого обсуждения результатов.

9. Ситуационная теория лидерства Фреда Фидлера, подход Лайкерта.

Ситуационная модель Фидлера сосредоточивает внимание на ситуациях и выявляет три фактора, определяющие поведение руководителя. К этим факторам относятся:

- взаимоотношения между руководителем и членами коллектива, которые могут быть хорошими или плохими;

- структура задач, которые могут быть привычными, четко сформулированными и структурированными или, наоборот, расплывчатыми и бесструктурными;

- должностные полномочия, объем власти, связанной с должностью руководителя, который может быть мал или велик.

Различные сочетания этих трех факторов могут дать восемь потенциальных ситуаций и стилей руководства. Исследования Фидлера показали, что при разных характеристиках указанных факторов будут эффективны или руководители, ориентированные на человека, или руководители, ориентированные на задачи.

В соответствии с этим Фидлер предложил два основных направления повышения эффективности руководящей деятельности: а) приспособить лидера к ситуации (посредством его подбора, обучения и переобучения, а также стимулирования и, как крайняя мера, замена одного лидера другим, в большей мере отвечающим требованиям данного участка производства); б) изменить ситуацию. Это может быть достигнуто, например, посредством наделения руководителя дополнительными полномочиями по стимулированию работников и их продвижению.

Практическое использование данной теории осуществляется по следующим направлениям. Теория позволяет подбирать руководителя в соответствии со сложившейся в организации или группе ситуацией. Теория также подсказывает путь изменения ситуации, если нельзя по каким-то причинам сменить руководителя. Кроме того, руководитель сам может что-нибудь сделать для изменения ситуации в свою пользу.

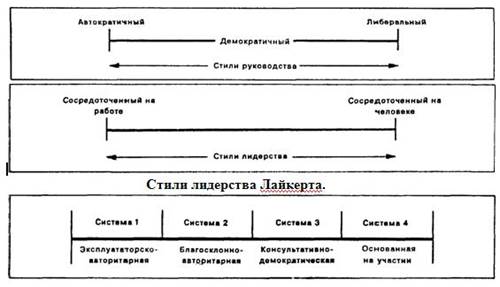

В рамках поведенческого подхода, Лайкерт выделяет четыре системы стилей – это эксплуататорско-авторитарный; благосклонно-авторитарный; консультативно-демократический; основанный на участии – партисипативный стиль. По мнению Лайкерта, партисипативный стиль самый действенный. Рассмотрим их.

- эксплуататорско-авторитарный стиль: руководители, принадлежащие к этому стилю, имеют выраженные характеристики автократа.

- благосклонно-авторитарный стиль: эти руководители могут поддерживать авторитарные отношения с подчиненными, но они допускают их, хотя и ограниченно, участвовать в принятии решений. Мотивация создается вознаграждением и в некоторых случаях — наказанием. В целом руководители соответствуют типу благосклонного автократа.

- консультативный стиль: руководители проявляют значительное, но неполное доверие к подчиненным. Имеется двустороннее общение и значительная степень консультативных контактов между руководителем и подчиненными. Важные решения принимаются наверху, но многие конкретные решения доверяются подчиненным.

- парстисипативный стиль: Этот стиль подразумевает преимущественно самоуправление, групповое участие работников в принятии основных решений. Это — система, основанная на участии, или партисипативная система. По мнению Лайкерта, она самая действенная. Взаимодействия между руководителем и подчиненными носят дружеский характер, взаимодоверительны. Принятие решений в высшей степени

децентрализовано. Общение носит выраженный двухсторонний и неформальный характер. Руководители партисипативного стиля соответствуют руководителям, поощряющим участие исполнителей в управлении. Кроме того, они ориентированы на человека — в противоположность руководителям авторитарно-эксплуататорского стиля, ориентированных на работу.

В настоящее время данная система Р. Лайкерта рассматривается не как альтернативная по отношению к континууму «авторитарности — либеральности», а как углубляющая и детализирующая его.

Модель Фидлера явилась важным вкладом в дальнейшее развитие теории, так как она сосредоточила внимание на ситуации и выявила три фактора, влияющие на поведение руководителя. Этими факторами являются

1. Отношения между руководителем и членами коллектива. Подразумевают лояльность, проявляемую подчиненными, их доверие к своему руководителю и привлекательность личности руководителя для исполнителей.

2. Структура задачи. Подразумевает привычность задачи, четкость ее формулировки и ее структуризации, а не расплывчатость и бесструктурность.

3. Должностные полномочия. Это - объем законной власти, связанной с должностью руководителя, которая позволяет ему использовать вознаграждение, а также уровень поддержки, который оказывает руководителю формальная организация.

10. Теория харизматического и преобразующего лидерства.

Под харизмой понимают наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее возможности. Этот феномен характерен для малых и особенно для больших групп, склонных персонифицировать свои идеалы в процессе сплочения. В основе концепции харизматического лидерства лежит представление о харизме как о наборе специфичных лидерских качеств. Харизма возникает, главным образом, в экстремальных ситуациях.

Харизматическим считается лидер, который в силу своих личностных качеств способен оказывать глубокое воздействие на последователей. В числе качеств, которые приписывают харизматическому лидеру, - наличие уверенности в себе, высокой чувствительности к внешнему окружению, способность к видению решения проблемы за пределами сложившегося статус–кво, умение представить это видение на уровне, понятном для последователей и побуждающем их к действиям. Кроме того, лидеры харизматического типа испытывают высокую потребность во власти и в деятельности, причем они глубоко убеждены в собственной моральной правоте. Эти качества развивают такие черты харизматического поведения, как моделирование роли, создание образа, упрощение целей, упор на большие ожидания, доверительность, инспирирование у последователей импульса к действиям. Основные признаки этичного и неэтичного поведения харизматического лидера приведены в таблице

Таблица Этичность поведения харизматического лидера

| Неэтичное поведение харизматического | Этичное поведение харизматического лидера |

| Использует власть исключительно в личных интересах | Использует власть в интересах организации, общества |

| Продвигает исключительно свое личное видение | Строит свое видение в соответствии с нуждами и стремлениями последователей |

| Пресекает критику в свой адрес | Считается с критикой и извлекает из нее уроки |

| Требует беспрекословного выполнения собственных решений | Стимулирует у последователей творческий подход к делу |

| Осуществляет коммуникации только в одном направлении - от себя вниз | Поощряет открытые и двусторонние коммуникации |

| Нечувствителен к потребностям и нуждам последователей | Научает, развивает и поддерживает последователей |

| Приписывает себе все успехи своих последователей | Делит свою славу с другими |

| Списывает неудачи на ошибки своих последователей | Принимает ответственность за неудачи на себя |

| Полагается на удобные внешние моральные стандарты для удовлетворения собственных интересов | Полагается на внутренние моральные стандарты для удовлетворения общественных интересов |

Харизматическое лидерство свойственно ситуациям, когда последователи склонны идеологизировать свои желания и пути их выполнения. Это объясняет наличие харизмы преимущественно у лидеров, проявляющих себя в политике, религии, а также на военной службе. В то же время, для бизнеса важность харизматического лидерства проявляется при возникновении кризисных ситуаций, а также в случае осуществления в организации инноваций.

. Концепция преобразующего лидерства.Лидер – реформатормотивирует последователей путем повышения уровня их сознательности в восприятии важности и ценности поставленной цели, предоставления им возможности совместить свои личные интересы с общей целью, создания атмосферы доверительности и убеждения последователей в необходимости саморазвития.

Концепция преобразующего лидерства (иначе говоря, реформаторского лидерства или лидерства для изменений) предполагает наличие у лидера и последователей определенного поведения, пригодного, для творческого решения проблемы в кризисной ситуации. Концепция имеет ряд отличительных моментов:

- для лидера признается необходимым влиять на последователей через привлечение их к участию в управлении;

- лидеру следует быть самому частью группы (организации), а не «стоять над ней», с энтузиазмом поддерживать совместные усилия;

- от последователей требуется не слепое следование за лидером, а критическая оценка предоставляемых возможностей и осознанный подход к своим действиям, уменьшение влияния эмоций и увеличение значимости рациональности в поведении.

Следует учитывать, что поскольку атмосфера доверия развивает сильную взаимозависимость между лидером и последователями, возникает опасность того, что руководитель окружит себя соглашателями, либо же, наоборот, руководитель пойдет на поводу у подчиненных. Эти ситуации несовместимы с позицией лидера - преобразователя.

11. Стили лидерства. К. Левина, стили управленческой решетки Блейка и Моутон.

Стиль руководства –манера работать. Стиль руководства в большей степени определяется характером и зависит от личных качеств, психологических особенностей, уровня подготовленности работников, наличия у них необходимых навыков и опыта работы.

Выделяется три ведущих стиля руководства:

- авторитарный;

- демократический;

- нейтральный (или анархический).

Главное различие между ними – предпочитаемые методы управления.

Проведенные исследования стилей руководства однозначной связи между эффективностью работы группы и тем или иным стилем руководства не выявили: и демократический, и авторитарный стили дают примерно равные показатели продуктивности. В итоге возобладал так называемый ситуационный подход: нет управленческих решений, годных на все случаи жизни; все зависит от конкретной ситуации, определяемой в свою очередь, множеством самых разнообразных факторов. В их числе: условия деятельности группы, характер решаемых задач, квалификация исполнителей, продолжительность совместной работы и т. д.

Авторитарный стиль (директивный) характеризуется преимущественным использованием командных методов управления, ориентацией на задачу, централизацией полномочий, единоличностью в решениях, подавлением инициативы, жестким контролем. Данному стилю присущи отсутствие гласности, предпочтение наказаниям, нетерпимость к критике, устранение неугодных, грубость в общении с подчиненными.

Применение авторитарного стиля руководства вполне уместно при наличии двух условий:

- того требует производственная ситуация;

- окружение добровольно и охотно соглашается на авторитарные методы руководства.

Положительными сторонами рассматриваемого стиля являются:

- обеспечение четкости и оперативности управления;

- создание единства управленческих действий для достижения поставленных целей;

- минимизация времени принятия решений (в малых организациях обеспечение быстрой реакции на изменение внешних условий);

- не требует особых материальных затрат;

- в «молодых», недавно созданных деловых группах позволяет успешно (быстрее) справиться с трудностями становления и пр.

К числу недостатков авторитарного стиля руководства следует отнести:

- подавление (неиспользование) инициативы, творческого потенциала исполнителей;

- отсутствие действенных стимулов труда;

- громоздкая система контроля и обюрокрачивание членов деловой группы;

- невысокая удовлетворенность своим трудом;

- высокая степень зависимости работы группы от постоянного волевого прессинга руководителя и пр.

Преодолеть эти недостатки позволяют экономические и социально-психологические методы управления, свойственные демократическому стилю руководства.

Этот стиль позволяет:

- стимулировать проявление инициативы, раскрыть творческий потенциал исполнителей;

- успешнее решать инновационные, нестандартные задачи;

- эффективнее использовать материально-договорные стимулы труда;

- осуществить включение психологических механизмов трудовой мотивации;

- повысить удовлетворенность своим трудом;

- создать благоприятный климат в коллективе и т. д.

Следует иметь в виду, что демократический стиль руководства имеет наибольшую эффективность в стабильном, устоявшемся коллективе, с высокой квалификацией работников; при наличии активных, инициативных, нестандартно думающих и действующих членов коллектива (пусть даже и в небольшом количестве) и высокой мотивации работников.

Демократический стиль применим в экстремальных производственных условиях, для целей стимулирования инициативы работников, выявления возможности реализации инновационных процессов, создания благоприятного психологического климата.

Концепция типовых стилей руководства включает в себя и третий - нейтральный, или попустительский. Этот стиль характеризуется типичными чертами: уходом от принятия стратегически важных решений; предоставлением делам возможности идти своим чередом; незначительным контролем ситуации и использованием коллективного способа принятия решений для ухода от ответственности; равнодушие к критике; безразличие к окружению и др. Основоположник теории руководства К. Левин называл этот стиль анархическим, так как его непременные условия – практически абсолютная свобода всех участников управленческого процесса при весьма слабом управленческом воздействии. Общепризнано, что подобная неконтролируемая свобода почти всегда вредна. Однако возможны ситуации, когда такой стиль руководства оправдан, например, при очень высокой компетентности и ответственности персонала и слабой подготовке руководителя. Вероятно также, что такой стиль может подойти для руководства научными или другими творческими коллективами при непременном наличии сильных и дисциплинированных исполнителей.

Концепция, разработанная в университете штата Огайо, была модифицирована и популяризована Блэйком и Моутоном, которые построили решетку (схему), включавшую 5 основных стилей руководства.

12. Руководство и лидерство как всеобщие функции управления. Определение понятий руководства и лидерства.

Отношения между управляемой и управляющей подсистемами в процессе взаимодействия формируются на двух уровнях – формальном и неформальном. В связи с этим важно различать два близких понятия, имеющих различное содержание – руководство и лидерство. Руководство – это феномен, существующий внутри системы формальных (официальных) отношений. Лидерство порождается системой неформальных (неофициальных) отношений.

Руководитель – избираемый коллективом или назначаемый административным органом работник, наделенный правами осуществлять управление коллективом предприятия (организации) или социально-территориальной общностью, осуществляющий функцию интеграции совместной деятельности, направленной на достижение общих тактических и стратегических целей.

На должности руководителей различного уровня назначаются, как правило, люди, прошедшие специальную профессиональную подготовку и обладающие качествами организатора.

Лидер – член группы, обладающий высоким неформальным статусом, оказывающий значительное влияние на мнение и поведение членов группы и выполняющий на неофициальном уровне комплекс организационных и управленческих функций, сходных с функциями руководителя.

Ролевые требования, т.е. круг обязанностей и полномочий руководителя, определены заранее. Роль лидера возникает стихийно, а его полномочия никогда заранее не оговариваются. Лидер выдвигается из круга равных по статусу людей и зависит от них. Как бы человек ни стремился стать лидером, он никогда этого не добьется, если окружающие не будут воспринимать его в такой роли. Руководитель же нередко назначается на свой пост независимо от мнений подчиненных и не обязательно должен вызывать у них уважение. Таким образом, руководитель может не быть лидером возглавляемой им группы или организации, лидер же всегда является неформальным руководителем. Основное различие между руководством и лидерством заключается в том, что руководство по своей сути – явление социальное, а лидерство – психологическое. В то же время между руководством и лидерством имеется много общего. В чем оно проявляется?

Во-первых, и руководство, и лидерство являются средством координации, организации и управления отношениями внутри группы. Различны лишь уровни осуществления этих функций – формальный либо неформальный.

Во-вторых, и в том, и в другом случае реализуются процессы социального влияния в группе. При этом руководством они осуществляются по официальным, а лидерством – по неофициальным каналам.

В-третьих, и там, и тут присутствует элемент социальностатусной субординации. В руководстве он закреплен должностными инструкциями, в лидерстве – иерархией неформальных отношений, определяющих близость или отдаленность членов группы в отношении лидера.

Общие черты, присущие руководству и лидерству, имеют закономерный характер, поскольку каждый руководитель стремится стать лидером, а лидер нередко избирается коллективом на роль официального руководителя. В идеальном случае руководитель и лидер совмещаются в одной личности, которая выполняет свои функции одновременно на формальном и неформальном уровне.

Вопрос о качествах, которыми должен обладать руководитель, и оптимальном стиле управления является одним из важнейших в теории и практике социального управления. Как и вопрос, являются ли качества лидера врожденными или приобретенными в процессе социальной практики. Сторонники первой точки зрения считают, что хорошего руководителя можно выделить в раннем возрасте, определив его лидерский потенциал. Затем из таких перспективных "молодых лидеров" можно формировать управленческий резерв, обучать и готовить для выполнения функций руководителей различного уровня. Их противники убеждены, что руководителем может быть человек, обладающий глубокими профессиональными знаниями, имеющий большой опыт работы с людьми и прошедший специальную подготовку для выполнения функций управления.

Подход с позиции врожденных личностных качеств положен в основу "теории великих людей", согласно которой история делается личностями, а все общество можно разделить на "ведущих" (прирожденных руководителей) и "ведомых" (пассивных исполнителей). Наибольшее количество исследований в этой области приходится на 40-е гг. XX в. Однако ученые не сумели выделить общий набор качеств, присущий всем лидерам. Единственный вывод, с которым согласны все исследователи, заключался в том, что структура личностных качеств руководителя должна соотноситься с личностными качествами, интересами и деятельностью его подчиненных. Но в каждом отдельном случае руководитель- лидер проявляет специфический набор качеств, который в другой ситуации может не привести к успеху.

Социальные характеристики эффективного руководства могут быть сведены в некоторую систему:

- 1) история социальной группы (организации);

- 2) стаж руководителя в должности;

- 3) возраст руководителя;

- 4) опыт социального управления;

- 5) социально-историческая ситуация, в которой находится группа (организация);

- 6) отношения внутри группы;

- 7) размер управляемой группы и социально-психологические характеристики ее членов;

- 8) потребности и интересы членов группы;

- 9) скорость принятия управленческих решений.

13. Ситуационный подход к руководству и лидерству.

Ситуационный подход к лидерству реализуется в двух основных направлениях исследования.

Первое изучает лидерское поведение как зависимую переменную от ситуации.

Второе направление акцентирует свое внимание на ситуациях и рассматривает влияние лидера на их изменение.

К наиболее значимым теориям ситуационного характера относят:

1. Модель Фидлера.