Природа Тибетского нагорья

Тибет –это мощное плоскогорье, поднятое на высоту 4000–5000 метров над уровнем моря. На этом плоскогорье, равного которому по размерам нет нигде в свете, громоздятся обширные горные хребты, достигающие 6000–8000 метров абсолютной высоты.

До Пржевальского большая часть Тибета была почти неведомой страной. Вся же северная часть Тибетского нагорья, – говорит Пржевальский, – была в отношении картографии менее известна, чем видимая поверхность спутника нашей планеты – Луны.

«Много различных невзгод ожидают здесь путешественника. Против него встанут и люди, и природа. Огромная абсолютная высота и вследствие того разреженный воздух, в котором мускулы человека и вьючных животных отказываются служить как следует; крайности климата, то слишком сухого, то (летом) слишком жаркого; холода и бури, отсутствие топлива, скудный подножный корм, наконец гигантские ущелья и горы в восточной части страны – вот те препоны, бороться с которыми придется на каждом шагу. С другой стороны, в местах обитаемых туземное население подозрительно или даже враждебно будет смотреть на неведомого пришельца».

Пржевальский так описывает Тибетское нагорье: «Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны – ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известном под именем Тибета.

Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собою, в форме неправильной трапеции, грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением немногих окраин, на страшную высоту от 4000 до 4500 метров.

И на этом гигантском пьедестале громоздятся, сверх того, обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но зато на ее окраинах развивающиеся самыми могучими формами диких альпов.

Словно стерегут здесь эти великаны трудно доступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки».

Границами собственно Тибета на севере служит хребет Куэнь‑лунь, а на юге цепь Гималаев. Если провести

линию от озера Тенгри‑нор (оно лежит к северу от Лхасы) к истокам реки Хуан‑хэ, или Желтой, то линия эта разделит Тибет на две части: к западу залегает сплошною массою платообразная поверхность Тибета, к востоку же страна приобретает расчлененный, альпийский облик.

Можно выделить еще южную часть, к югу от Загималайского (Трансгималайского) хребта, в которой берут начала реки Брахмапутра, Инд и его приток Сетледж.

Западный Тибет – это высокогорная пустыня. Но диких травоядных животных, как мы упоминали, здесь баснословно много.

Путь в Лхасу. Новые препятствия

Тибет встретил наших путешественников неприветливо. Стояла осень, и наступили холода. Под снегом верблюды с трудом находили корм, а люди – топливо («аргал»). Но настойчивость Пржевальского и энтузиазм его спутников побороли все препятствия.

В горах Куку‑шили, которые являются продолжением Куэнь‑луня, пришлось отказаться от услуг проводника, который совершенно но знал местности, и путешественники оказались предоставленными самим себе. К счастью, вскоре удалось выйти на южный склон хребта Куку‑шили.

Достигнув области верховьев Янцзы‑цзяна, экспедиция увидела след дороги, недавно протоптанной караваном, следовавшим в Лхасу.

Эта дорога привела к перевалу через хребет Тан‑ла. Этот очень пологий перевал имеет в высоту свыше пяти тысяч метров, но возвышается всего на шестьсот метров над тибетским плато.

В хребте Тан‑ла, достигающем шести тысяч метров высоты, есть снеговые горы и ледники. До высоты перевала можно встретить диких яков и куланов.

У подножия хребта Тан‑ла экспедиция, впервые на пути от Цайдама, встретила людей. Это были кочевники‑тибетцы. Они жили в черных палатках из грубой шерстяной ткани.

Подъем на Тан‑ла, хотя горы эти поднимаются очень полого, занял восемь суток. Животные, и без того отощавшие, чувствовали себя очень плохо на такой громадной высоте. Притом нужно было двигаться по обледенелой тропинке, где вьючные верблюды скользили. Здесь потеряли четырех верблюдов.

На морозе очень трудно было производить съемку, и Пржевальский отморозил себе несколько пальцев на обеих руках. На самой вершине перевала находилось буддийское жертвенное место; каждый буддист оставляет здесь свое приношение – камень, кость пли прядь волос своего коня или верблюда. Экспедиция положила здесь пустую бутылку, но на обратном пути ее не оказалось.

Перевалив через хребет, караван сделал остановку километрах в двенадцати от высшей точки. Здесь появились пятнадцать тибетцев и для предлога привезли на продажу масла.

Пока шла торговля, один из тибетцев украл нож у переводчика экспедиции Юсупова. Когда тот стал требовать нож обратно, тибетец выхватил саблю и ударил ею переводчика по руке, но повредил только шубу. Это было сигналом к нападению на экспедицию. Но выстрелами из ружей разбойники были обращены в бегство. На ночь пришлось устроить укрепление в виде квадрата из уложенных верблюдов и багажа. Поочередно два казака караулили. Все прочие спали, не раздеваясь, с ружьями в руках. Однако ночь прошла спокойно.

Утром снялись с места ночевки.

Впереди шел весь состав экспедиции с винтовками в руках. Дорога пролегала через ущелье, которое было занято конной партией тибетцев. Часть разбойников оказалась в тылу экспедиции. Несколько залпов заставили тибетцев броситься врассыпную, и караван экспедиции благополучно миновал ущелье.

На южном склоне Тан‑ла были обнаружены теплые минеральные ключи с температурой до 52°. Там, где температура была не выше 20°, толпились над водой мошки и играли рыбы: гольцы и лжеосманы. На эти ключи раньше съезжались больные из Лхасы и других частей Тибета.

Встретили троих монголов, которые сообщили нерадостные вести: в Лхасе разнесся слух, что русские идут с целью похитить далай‑ламу – верховного первосвященника буддистов. Поэтому вплоть до перевала через Тан‑ла тибетскими властями были расставлены пикеты; на зиму их убрали, так как не рассчитывали, что русские будут двигаться зимою. Теперь же местному населению под страхом смертной казни было воспрещено продавать что‑либо русским и вообще вступать с ними в сношения.

Кроме того, навстречу экспедиции были посланы два чиновника с конвоем и десять человек, чтобы вступить с русскими в переговоры. Рассказчики были отправлены с этим отрядом в качестве переводчиков, но они поспешили вперед и обо всем предупредили Пржевальского.

Через короткое время действительно показались тибетские чиновники. Они держали себя очень вежливо и осведомились, кто такие пришельцы и зачем они идут. Пржевальский объяснил, что цель экспедиции исключительно научная. На это тибетцы отвечали, что русские никогда не бывали в Лхасе и что тибетские власти решили не пускать экспедицию дальше. На это было отвечено, что русские направляются в столицу Тибета не самовольно, а с разрешения китайского правительства и что тибетцы не имеют права не пускать экспедицию дальше.

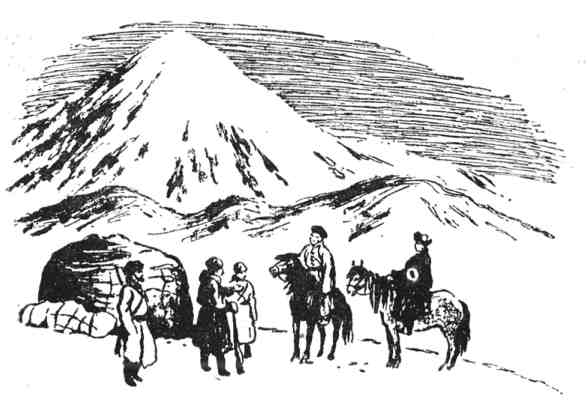

Тогда чиновники просили обождать ответа из Лхасы, куда немедленно будет послан нарочный. Ответ ожидали получить через двенадцать дней. Пржевальский согласился, тем более, что и люди, и животные сильно устали. Кроме того, дальше итти на верблюдах было невозможно, их следовало сменить на яков. Богомольцы, отправляющиеся в Лхасу, нанимают здесь яков у местного населения, но русским, понятно, яков не дали бы.

Тибетский отряд, а вместе с ним и чиновники уехали, но переводчики‑монголы остались. Они утверждали, что русских не пустят в Лхасу.

Экспедиция остановилась в расстоянии двухсот пятидесяти километров от Лхасы, расположив свой лагерь на абсолютной высоте в четыре тысячи семьсот метров у столовой горы, возвышавшейся над подножием на пятьсот метров. В сухом климате этих мест плоская вершина горы даже в декабре была свободна от снега.