Первое путешествие по Центральной Азии. Из Кяхты через Гоби в Пекин

В начале 1870 года Пржевальский вернулся из Дальнего Востока в Петербург и сделал здесь в Географическом обществе несколько докладов о своих странствованиях по Уссурийскому краю.

В Географическом обществе путешественник встретил самый теплый прием: все сразу убедились, что имеют дело с выдающимся исследователем, которому предстоит блестящее будущее.

Основным правилом Пржевальского было – не отправляться в новое путешествие, пока не напечатан отчет о предыдущем. Летом 1869 года Николай Михайлович закончил свои исследования на Уссури. В августе следующего года вышла в свет его книга «Путешествие в Уссурийском крае», а через месяц Пржевальский уже отправляется в новое странствование: Географическое общество направляет его на три с лишним года в Центральную Азию.

По возвращении на родину Пржевальский в 1875 году напечатал отчет о своем путешествии под заглавием «Монголия и страна тангутов». Сочинение это является непревзойденным образцом описания путешествий. В увлекательной и вместе с тем строго научной форме путешественник описывает природу Центральной Азии, быт местного населения, приключения во время пути. Всё это изложено прекрасным языком, так что, начавши читать книгу, нельзя остановиться, пока не прочитаешь ее всю. Этот труд сразу по выходе в свет был переведен на несколько языков и сделал автора известным во всем мире.

В настоящее время книга Пржевальского переиздана Географическим издательством и легкодоступна. Мы горячо советуем всем любителям путешествий ознакомиться с этим замечательным произведением. Излагать его содержание невозможно – пришлось бы пересказывать каждую главу, – так увлекательно здесь всё изображено. Ограничимся кратким изложением наблюдений знаменитого исследователя Центральной Азии.

Первое центральноазиатское путешествие Н. М. Пржевальского началось в ноябре 1870 года с Кяхты, пограничного города в Забайкалье. «Близость чужих краев, – говорит Пржевальский, – почуялась для нас в Кяхте с первого же раза. Вереницы верблюдов на улицах города, загорелые лица монголов, длиннокосые китайцы, чуждая, непонятная речь – всё это ясно говорило, что мы стоим теперь накануне того шага, который должен надолго разлучить нас с родиной и всем, что только есть там дорогого. Тяжело было мириться с такой мыслью, но ее суровый гнет смягчался радостным ожиданием близкого начала путешествия, о котором я мечтал с самых ранних лет своей юности...»

Из Кяхты решили прежде всего направиться в столицу Китая – Пекин (теперь столица Китайской народной республики), чтобы здесь получить паспорта от китайского правительства.

На этом пути за Ургою (теперешний Улан‑Батор, столица Монгольской народной республики) и вплоть до окраины собственно Китая тянется сначала степь, а потом полупустыня Гоби. Своим однообразием Гоби произвела на Пржевальского тяжелое, подавляющее впечатление. «По целым неделям, – говорит он, – сряду перед глазами путешественника являются одни и те же образы: то неоглядные равнины, отливающие (зимою) желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые изборожденные гряды скал, то пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт быстроногой монгольской антилопы».

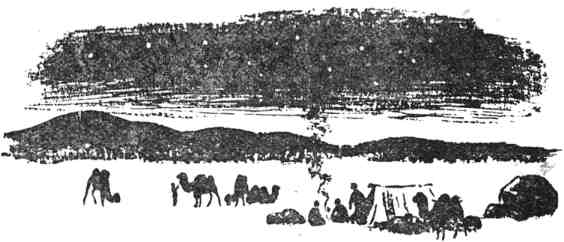

«Мерно шагают тяжело навьюченные верблюды, идут десятки, сотни верст, но степь не изменяет своего характера, а остается попрежнему угрюмой и неприветливой... Закатится солнце, ляжет темный полог ночи, безоблачное небо заискрится миллионами звезд, и караван, пройдя еще немного, останавливается на ночевку. Радуются верблюды, освободившись из‑под тяжелых вьюков, и тотчас же улягутся вокруг палатки погонщиков, которые тем временем варят свой неприхотливый ужин».

Птицы и животные в Гоби

Из встреченных экспедицией в Гоби птиц замечательна саджа, или копытка. Она гнездится от низовьев Волги до Монголии, но время от времени предпринимает далекие вылеты за пределы своей обычной гнездовой области, залетая вплоть до Архангельска, Италии и Англии, и здесь на песчаных местах и пустырях даже гнездится.

Питается саджа семенами разных трав. Яйца, в количестве трех, откладывает прямо на землю, без всякой подстилки. Полет этой птицы необычайно быстрый, так что, когда несется целая стая, то еще издали слышен особый дребезжащий звук как бы от сильного вихря. Пальцы ног у саджи почти слиты наподобие копыта, отчего птица и получила название копытки. Зимою тысячными стадами встречаются монгольские жаворонки, лучшие певцы центрально‑азиатских засушливых областей. Они обладают замечательной способностью передразнивать голоса других птиц и часто включают чужие трели в строфы своей собственной песни. Китайцы очень любят пение этих жаворонков и часто держат их в клетках.

Из млекопитающих для описываемой части Гоби характерны два вида: пищуха и монгольская антилопа. Пищуха – зверек величиной с крысу – принадлежит к грызунам. Живет она обществами в степях, выкапывая в земле норки. Замечательной особенностью пищухи является то, что она на зиму заготовляет себе запасы сена, которые складывает у входа в норку в виде стожков весом в два‑три килограмма. Но нередко труды пищухи пропадают даром: монгольский скот поедает ее запасы.

Монгольская антилопа, или дзерен, величиной с обыкновенную козулю. Она весьма обыкновенна в Монголии, встречаясь стадами в пятнадцать‑сорок голов, а иногда и гораздо большими – до тысячи. Она придерживается лучших пастбищ и в поисках кормов предпринимает далекие перекочевки. Заходит она и в южные части нашего Забайкалья. Быстрота бега этой антилопы удивительна. Новорожденные уже через несколько дней после появления на свет следуют повсюду за матерью и бегают так же быстро, как и взрослые. Монголы усердно преследуют дзеренов из‑за мяса и шкур.

Монголии свойствен только двугорбый верблюд; одногорбый, который нередок в Средней Азии, здесь не встречается.

Коренное местожительство верблюда – это пустыня и полупустыня. Здесь, – говорит Пржевальский, – он чувствует себя вполне счастливым. Верблюд до того привык к свободе пустыни, что, будучи поставлен в загон, хотя бы на самую лучшую пищу, быстро худеет и, наконец, погибает. Для верблюда нужна та пища, которую он находит в пустыне. Когда Пржевальский пришел со своими верблюдами на превосходные альпийские пастбища в горах Гань‑су, верблюды здесь стали худеть с каждым днем. В пустыне любимой пищей верблюда служат: лук, некоторые солянки, злак чий, полынь, саксаул, нитрария.

Очень любят верблюды соль и охотно едят соляной налет на солончаках. Вообще верблюдам нужно два‑три раза в месяц давать соль, иначе они начинают худеть. Некоторые верблюды едят решительно всё, включая мясо и рыбу.

Без пищи монгольский верблюд может пробыть дней восемь или десять, а без питья осенью и весной дней семь.

Однажды, в ноябре 1870 года, Пржевальскому не пришлось поить своих верблюдов шесть суток сряду, и они все шли бодро. Летом же, в жару, верблюд не выдержит без воды более трех или четырех суток; и во время летних переходов экспедиция никогда не оставляла верблюдов без воды дольше двух суток. Зимою верблюды довольствуются снегом, и их никогда не поят.

Живет верблюд более тридцати лет, а при хороших условиях даже до сорока. Умственные способности верблюда Пржевальский ставит не высоко. Верблюд очень труслив; при нападении волка не думает о защите, хотя одним ударом ноги мог бы убить своего врага; он только плюет на него и кричит во всё горло.

Средняя величина вьюка, какой несет верблюд, равна двумстам килограммам. С таким вьюком животное легко проходит километров пятьдесят в сутки и может итти без перерыва месяц. Затем, отдохнув дней десять или недели две, верблюд опять готов в подобное путешествие и шагает так целую зиму. Через шесть‑семь месяцев такой работы верблюд сильно худеет, и монгол отпускает его на всё лето в степь для поправки. Без этого животное не прослужит более года. Монголы летом никогда не ходят в караване на верблюдах. Но во время экспедиции, понятно, на лето нельзя было отпускать верблюдов, и много их гибло. В марте верблюд начинает линять, и в июле шерсть вся вылезает, так что верблюд становится совершенно голым. Затем его тело начинает покрываться мелкой шерстью, которая к началу октября становится длинной.