Первые экспедиции. Путешествие на корвете «Витязь». Высадка на берегу залива Астролябии

Среди великих путешественников прошлого века Николай Николаевич Миклухо‑Маклай (1846–1888) занимает совершенно особое место. В то время как другие географы открывали доселе не известные земли, Миклухо‑Маклай прежде всего изучал быт и нравы людей среди исследуемых им народов._

«Меня, – говорил Л. Н. Толстой в своем письме к исследователю папуасов, – умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, насколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой, и вы доказали это подвигами истинного мужества».

Первое путешествие Миклухо‑Маклай совершил в 1866 году, когда ему было только двадцать лет от роду. Совместно с знаменитым зоологом Геккелем он посетил Канарские острова.

Через три года Миклухо‑Маклай отправился – уже самостоятельно – на берега Красного моря, где он занимался изучением фауны.

Осенью 1869 года Николай Николаевич представил совету Географического общества проект поездки на Тихий океан. Глава общества, адмирал Литке, сначала скептически отнесся к предложениям Миклухо‑Маклая. Кто он такой? Каков его авторитет в науке? Да и предмет его исследований не входит в круг занятий Общества, – говорил Литке.

Но Миклухо‑Маклаю не стоило большого труда переубедить старого адмирала, который в конце концов оказал молодому путешественнику полное содействие.

Сначала предполагалось, что Миклухо‑Маклай отправится в северную часть Тихого океана, но затем он остановился на тропиках, именно на Новой Гвинее, так как здесь наш путешественник надеялся встретить население, еще не входившее в соприкосновение с европейцами.

Корвет «Витязь», на котором отправился Миклухо‑Маклай, вышел из Кронштадта в кругосветное плавание 27 октября (старого стиля) 1870 года.

Пройдя через Магелланов пролив, корвет посетил остров Пасхи, острова Таити и Самоа.

Путешественник живо заинтересовался каменными изваяниями на острове Пасха и древними письменами на деревянных таблицах и о посещении острова сообщил Географическому обществу.

В настоящее время доказано, что монументальные статуи были сооружены полинезийцами, заселившими остров в XI–XIII веках и поныне живущими там; им же принадлежат и письмена на таблицах. Но разобрать эти письмена пока не удалось никому.

20 сентября 1871 года Миклухо‑Маклай высадился на северо‑восточном берегу Новой Гвинеи, в заливе Астролябии, под 5° южной широты. В этих местах горы иногда приближаются почти к самому берегу. Также и лес местами спускается до самого моря. Нередко берег окаймлен коралловыми рифами. Климат тропический, сырой, жаркий и нездоровый. Самый жаркий месяц – февраль – имеет среднюю температуру в 27°, самый прохладный, август, 25,5°. Как видим, разница между средней температурой самого теплого и самою холодного месяца (или годовая амплитуда) очень мала, но в течение суток разница между самыми теплыми и самыми холодными часами бывает довольно значительна: днем термометр поднимается до 29–32°, ночью же опускается до 23–24°, и местное население, папуасы, ночью нередко мерзнут.

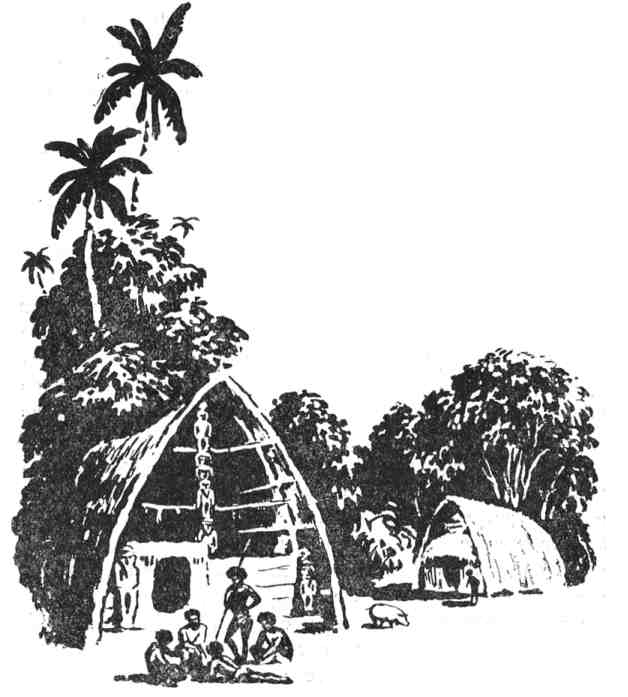

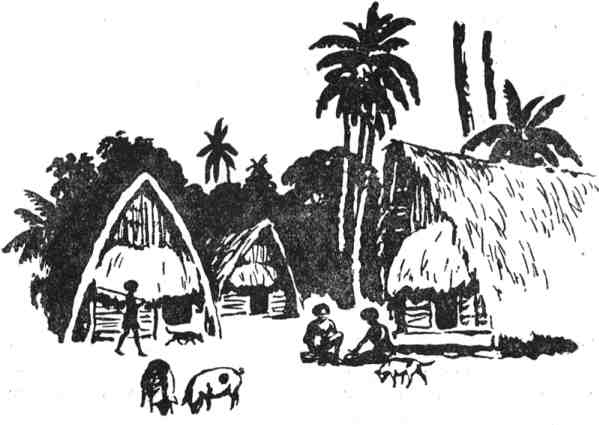

Среди растительности бросаются в глаза пальмы – саговая, арековая, нипа, кокосовая.

Из животных здесь встречаются дикие свиньи, кенгуру и некоторые другие сумчатые, казуары – крупные, почти бескрылые птицы из группы страусообразных, великолепные райские птицы, принадлежащие к птицам, близким к воронам, попугаи, венценосные голуби; изредка попадается крокодил.

Хотя залив Астролябии был нанесен на карту еще французским мореплавателем Дюмоном д’Юрвилем в 1827 году, однако ни Дюмон д’Юрвиль, ни кто‑либо другой после него не ступали тут на твердую почву.

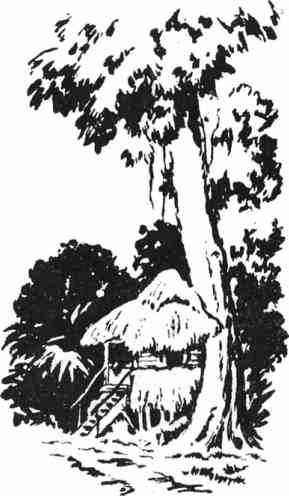

В ближайшие дни после высадки Миклухо‑Маклая на берегу моря для него была выстроена хижина длиною четыре и шириною два метра.

Миклухо‑Маклай весьма предусмотрительно поселился не в папуасской деревне, а в расстоянии получаса ходьбы от нее, среди девственного тропического леса. Это было выгодно для исследователя; но местность, которую выбрал для себя Николай Николаевич, была нездоровой: не только сам путешественник, но и многие из экипажа «Витязя» заболели желтой лихорадкой. Произведя съемку западного берега залива Астролябии, корвет 27 сентября снялся с якоря и ушел.

Первая встреча с папуасами

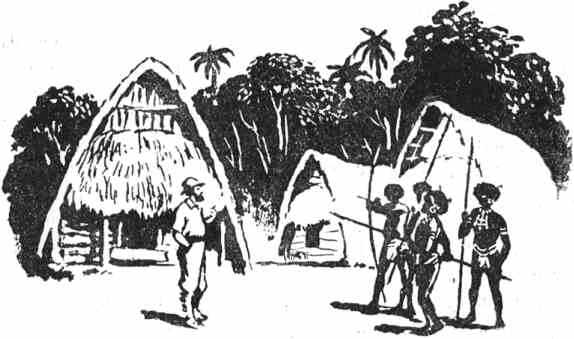

1 октября путешественник решил отправиться в ближайшую папуасскую деревню. Он пошел один и совершенно безоружный. О своей встрече с туземцами‑папуасами в деревне Миклухо‑Маклай рассказывает так:

«Группа вооруженные копьями людей стояла посредине, разговаривая оживленно, но вполголоса между собой. Другие, все вооруженные, стояли поодаль; ни женщин, ни детей не было – они, вероятно, попрятались.

Увидев меня, некоторые туземцы подняли копья, а другие приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Несколько восклицаний и коротких фраз с разных концов площадки имели результатом, что копья были опущены.

Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться. Ко мне подошли несколько туземцев. Вдруг пролетели, не знаю – нарочно ли или без умысла, одна за другой две стрелы, очень близко от меня.

Мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрпризу вроде очень близко мимо меня пролетевших стрел. Я мог заметить, что как только пролетела первая стрела, много глаз обратилось в мою сторону, как бы изучая мою физиономию. Никто не покидал оружия, за исключением двух или трех стариков.

Небольшая толпа окружила меня; двое или трое говорили очень громко, как‑то враждебно поглядывая на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями. Один из них вдруг размахнулся копьем и еле‑еле не попал мне в глаз или нос.

Я отошел шага на два в сторону и мог расслышать несколько голосов, которые неодобрительно (как мне, может быть, показалось) отнеслись к этой бесцеремонности.

В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить.

Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую цыновку и с громадным удовольствием растянулся на ней. Я увидел, что туземцы стали полукругом, в некотором отдалении от меня, вероятно удивляясь и делая предположения о том, что будет дальше.

Я проспал два часа с лишком. Открыв глаза, я увидел несколько туземцев. Они были без оружия и смотрели на меня ужо не так угрюмо. Затем я встал и направился по той же тропинке в обратный путь».

Вряд ли можно в истории географических открытий найти более оригинальную встречу с туземцами, чем вышеописанная. Поведение Миклухо‑Маклая обезоружило папуасов. Вскоре между приезжими белыми и туземцами установились дружеские отношения.

Папуасы приносили путешественнику плоды хлебного дерева, бананы, таро, кокосовые орехи, сахарный тростник, свинину, собачье мясо.

Миклухо‑Маклай отдаривал их лоскутами материи, бусами, гвоздями, бутылками, коробками и тому подобным, лечил больных, давал советы.

Однажды на двух больших пирогах приехали люди с соседних островов Били‑Били, привезли в подарок кокосов и бананов и, прощаясь, приглашали белого на свой остров, показывая жестами, что не убьют и не съедят его.

Среди местных жителей Миклухо‑Маклай слыл «человеком с луны». В сношениях с туземцами он всегда придерживался правила исполнять данное им обещание. Поэтому у папуасов сложилась поговорка: «слово Маклая одно».

Другое мудрое правило поведения заключалось в том, чтобы никогда не говорить туземцам неправды.

Быт и нравы папуасов

В те времена папуасы Берега Маклая не знали употребления металлов и находились в стадии каменного века; ножи, наконечники копий и разные орудия они делали из камня, кости и дерева.

Тем не менее, у них была высоко развитая сельскохозяйственная культура: они выжигали участки тропического леса, тщательно обрабатывали землю, окружали участок забором из сахарного тростника для защиты от нападения диких свиней.

Основные культурные растения здешних мест – это ямс, таро и бататы, составляющие в вареном или печеном виде главную пищу папуасов. На плантациях можно было встретить, кроме того, сахарный тростник, бананы, хлебное дерево, бобы, табак и другие растения. Вокруг хижин разводят кокосовые пальмы; они приносят плоды в течение круглого года.

Излюбленное блюдо папуасов – это соскобленная раковиной мякоть кокосового ореха, политая кокосовым молоком; получается нечто вроде каши. Приготовление кокосового масла не было известно жителям Берега Маклая.

Мясная пища у папуасов – редкость; на мясо разводят собак, новогвинейских свиней, кур. Едят также рыб, сумчатых, крупных ящериц, жуков и моллюсков.

Обыкновенно муж готовит пищу отдельно для себя, а жена – для себя и для детей. Муж и жена никогда не едят совместно. Гостю приготовляют пищу особо и при прощании вручают остатки.

Но имея соли, вместо нее пользуются морской водой.

«Имеют еще суррогат соли в прибиваемых к берегу приливом засохших стволах и корнях. Носясь многие месяцы в море, стволы эти сильно пропитываются солью. Папуасы их сушат несколько дней на солнце и поджигают. Еще теплую золу папуасы жадно едят – она, действительно, довольно солона». Или же пьют навар из гусениц, пауков и ящериц в морской воде.

Из особого вида перца готовят опьяняющий напиток. Для этого листья, стебли, а особенно корни жуют, а затем выплевывают в кокосовую скорлупу с возможно большим количеством слюны. Потом приливают немного воды, фильтруют через пучок травы и пьют фильтрат. Достаточно стаканчика, чтобы опьянеть. Женщинам и детям употребление кеу, как называется этот напиток, строго воспрещено. Key – это кава полинезийцев.

Из домашних животных держали свиней и собак, мясо собак составляло любимую пищу. Посуда здешних папуасов состояла из глиняных горшков и деревянных блюд; в большом ходу была также скорлупа кокосовые орехов.

Главное орудие, при помощи которого папуасы делали свои постройки, лодки, утварь, – это каменный топор, плоский полированный камень с заостренным лезвием. Местами вместо камня пользовались массивной раковиной моллюска тридакны. «Туземцы своими легкими топорами, с лезвием не более чем в пять сантиметров, легко срубают древесные стволы в полметра в диаметре, а также вырезают тонкие узоры на древках своих копий», – писал Миклухо‑Маклай. Ножи делали из костей животных, а также из бамбука. В качестве оружия употребляли деревянные метательные копья длиной около двух метров, лук со стрелами длиной в один метр, пращи.

С железом впервые ознакомил жителей берегов залива Астролябии наш путешественник. Еще в конце XIX века русское слово «топор» употреблялось всеми туземцами побережья для обозначения железного топора, в отличие от каменного.

Добывать огонь прибрежные папуасы не умели и для сохранения огня пользовались горящими или тлеющими головешками. Те же, которые жили в предгорьях, извлекали огонь шнурком при помощи трения.

Мужчины, особенно в праздничные дни, раскрашивали себе лицо красной или черной краской. Мужчины, а иногда и женщины, татуируются, выжигая на теле рубцы. Женщины носят много ожерелий из раковин, собачьих зубов и косточек плодов.

Папуасы жили небольшими деревнями в хижинах из бамбука или из дерева, с крутыми крышами. Некоторые хижины были украшены изображениями человеческих фигур обоего пола, сделанными из дерева. Одна такая фигура («телум»), привезенная Миклухо‑Маклаем, хранится в Этнографическом музее Академии наук.

Папуасы Берега Маклая женятся рано; как правило, имеют одну жену и в нравственном отношении ведут очень строгую жизнь. Брак у папуасов экзогамный; это значит, что мужчина может жениться только на женщине из другого рода. Для вступления в брак необходимо согласие матери или брата матери. Миклухо‑Маклай описывает обряд сватовства в одной из деревень. Дядя с материнской стороны дает жениху наговоренный табачный лист. Жених кладет на него несколько своих

волос, завертывает и, выкурив до половины, передает девушке. Если та закурит окурок или примет его, отдарив иглой из рыбьей кости, это означает ее согласие на брак. Когда берут жену из дальней деревни, совершают обряд насильственного похищения невесты.

Родители весьма привязаны к детям. По дому все повседневные хозяйственные работы выполняют женщины.

Мертвых погребают, закапывая в земле в тех же хижинах, где живут.

На Берегу Маклая не было ни родовых, ни выборных начальников.

Язык папуасов Берега Маклая не представлял трудностей для изучения, и путешественник вскоре настолько овладел папуасским языком, что мог свободно объясняться с жителями соседних деревень. Для этого потребовалось знание примерно трехсот пятидесяти слов. Общее количество слов в языке папуасов данного района Миклухо определяет в 1000.

Следует иметь в виду, что никаких переводчиков или словарей у нашего путешественника не было. К этому надо прибавить, что почти каждая деревня Берега Маклая имеет свое наречие и, чтобы понимать жителей в расстоянии часа ходьбы от резиденции Миклухи, надо было брать переводчика.

Число жителей вокруг залива Астролябии Миклухо‑Маклай исчислял в 3500–4000 человек.

Возвращение из первого путешествия

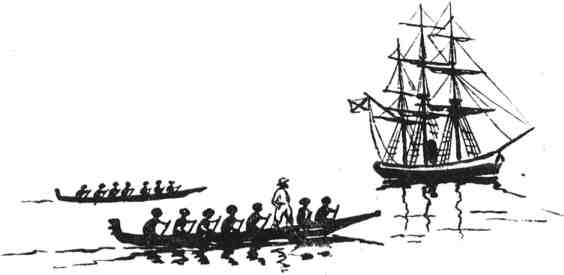

19 декабря 1872 года за Николаем Николаевичем пришел клипер «Изумруд». На это судно был назначен один моряк с «Витязя», уже побывавший на Новой Гвинее в 1871 году, когда «Витязь» отвозил Миклухо‑Маклая. Вот как состоялась встреча с путешественником.

«Мы не без внутреннего волнения приближались к бухте Астролябии. Жив Маклай или нет? Большинство уже давно исключило Маклая из списка живых, так как в одной из австралийских газет несколько времени тому назад было напечатано, что в Астролябию заходило одно купеческое судно, нашедшее в живых только Вильсона...

Один из офицеров заметил русский коммерческий флаг, развевающийся между ветвями громадных дерев, и пришел в такое волнение от своего открытия, что едва мог сообщить своему командиру.

Клипер прибавил ходу, и мы увидели дом; видели, как отвалили две пироги, идущие к нам навстречу. Постепенно сближаясь, мы различили какого‑то европейца, который вскоре оказался, ко всеобщей радости, мнимоумершим Маклаем.

Сцена встречи была самая торжественная. Разукрашенные оружием и головными уборами гребцы чинно видели на своих местах в пироге, а между ними на возвышении помещался худой и обросший Маклай в истрепанном и поношенном костюме с соломенной шляпой.

Клипер остановился и, выпуская с грохотом излишний пар, послал по вантам команду, которая, вместе с стоявшими на мостике офицерами, дружным и многократным ура приветствовала нашего смелого исследователя Новой Гвинеи.

Маклай сильно изменился за время 15‑месячного отшельничества от мучившей его лихорадки, всякого рода лишений и трудных работ.

Во фланелевой рубахе, гамашах, с кинжалом и револьвером за поясом, с сумкой через плечо, наполненной разными лохмотьями для мены и покупки пищи, он был настоящим Робинзоном Крузо. Местные жители относились к Маклаю с большим доверием».

Папуасы очень сокрушались об отъезде Маклая. Но путешественник, пообещав своим друзьям скоро вернуться, уехал. Он отправился не на родину, а совершил на «Изумруде» большое путешествие по Индо‑Малайскому архипелагу и соседним местам.