Озеро Иссык‑куль. Встреча с сарыбагишами

«Иссык‑куль» на языке киргизов, населяющих бассейн этого озера, значит: «горячее озеро». Такое название оно получило за горячие источники на его берегах, издавна используемые местными жителями. Озеро было известно еще китайцам, которые упоминают о нем под именем Же‑хай (теплое море или озеро) в своих летописях при описании событий II века до нашей эры.

Из русских впервые побывал на Иссык‑куле, и именно на восточной оконечности его, капитан Иван Унковский, который в 1721 году был послан Петром I к калмыкам, владевшим тогда берегами Иссык‑куля.

За полгода до Семенова, весною 1856 года, из Верного (теперь Алма‑Ата) был послан на, Иссык‑куль отряд под начальством полковника Хоментовского. В этом отряде были и топографы, которые в течение двух месяцев положили на карту восточную часть озера.

На берегах Иссык‑куля нередки землетрясения, в связи с которыми случаются местные провалы.

О происхождении озера Иссык‑куль существует сказание.

Некогда на месте Иссык‑куля было царство хана Джанибека. У него были ослиные уши, и, чтобы скрыть этот порок, жестокий хан казнил каждого брадобрея, услугами которого он пользовался. Несчастные подданные бросали жребий, кому итти на смерть – брить хана.

Однажды жребий выпал ловкому молодому человеку, который так понравился хану, что тот приблизил его к себе и сделал важным сановником, наказав строго хранить тайну об ушах. Долго молчал юноша, но, наконец, не выдержал, побежал к колодцу, наклонился и стал шептать: «У нашего хана ослиные уши, у нашего хана ослиные уши».

Только что произнес он эти слова, вода в колодце стала подниматься и затопила всё царство жестокого хана. Такова эта легенда, весьма напоминающая классическое сказание о царе Мидасе, обладавшем ослиными ушами. Но только греческий брадобрей шептал не в колодец, а в ямку; из ямки вырос тростник, и во время ветра из тростника слышалось: «У царя Мидаса ослиные уши».

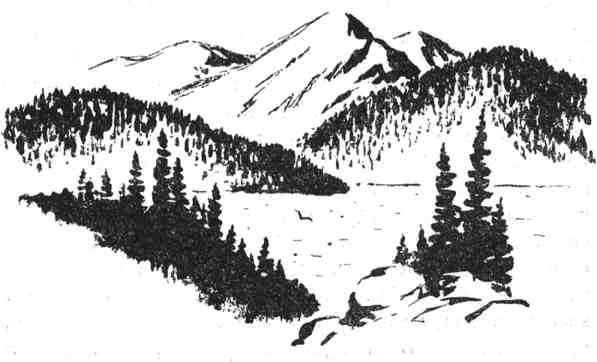

Иссык‑куль – это громадное высокогорное озеро: оно имеет в длину сто восемьдесят километров; уровень его более чем на тысячу шестьсот метров выше уровня океана. С севера и с юга озеро окаймлено мощными снеговыми цепями, достигающими местами свыше пяти тысяч метров абсолютной высоты.

Глубина озера громадна: мне удалось найти глубину в семьсот два метра; таким образом, Иссык‑куль по глубине третье озеро в нашем Отечестве после Байкала (1740 метров) и Каспия (около тысячи метров).

Озеро не имеет стока, и вода в нем солоноватая.

Температура воды в открытой части озера даже зимою не опускается ниже 4°, почему Иссык‑куль, за исключением некоторых заливов, зимою не покрывается льдом. От этого озеро зимою заметно согревает свои берега. Хотя город Пржевальск, находящийся близ восточного конца Иссык‑куля, лежит на 900 метров выше города Алма‑Ата, расположенного у северного подножия Заилийского Алатау, тем не менее январь на Иссык‑куле на 3,5° теплее, чем в Алма‑Ата.

На берегах Иссык‑куля сеют пшеницу, озимую и яровую, местами разводят яблоки, абрикосы, сливы, арбузы, помидоры, кукурузу, но виноград и дыни не вызревают.

В советское время к Иссык‑кулю подведена железная дорога, а по озеру существует пароходное сообщение.

Достигнув восточного конца Иссык‑куля, Семенов вернулся в конце сентября в Верное (Алма‑Ата).

Через несколько дней он отправился с отрядом из 90 всадников, при 20 вьючных лошадях, к западной оконечности Иссык‑куля.

Проехав километров сорок вдоль подножия Заилийского Алатау, отряд услыхал отчаянные крики. Оказалось, что сарыбагиши грабили узбекский караван, направлявшийся из Ташкента в Верное. Когда отряд Семенова прискакал на помощь, сарыбагиши бежали, не успев ограбить караван. Разбойников застали в тот момент, когда они разували узбеков, чтобы отнять у них деньги, хранимые в сапогах.

К Иссык‑кулю пришлось двигаться через знаменитое узкое и длинное Буамское ущелье, по дну которого с шумом струится река Чу. По ущелью отряд пробирался с большим трудом, так как дороги не было (теперь тут проходит железнодорожный путь). В три часа ночи остановились на ночлег в небольшом расширении ущелья. На вершинах обрывов Семенов выставил пикеты. Такая предосторожность была необходима: если бы пробирающиеся по вершинам горных утесов сарыбагиши заметили стоянку отряда, то они могли бы истребить всех, засыпав сверху нависшими здесь каменьями и скалами. «Я напрасно, – пишет Семенов, – старался уснуть в своей палатке под шум водопадов, образуемых рекой Чу. Ночь, проведенная мною в Буамском ущелье, была едва ли не самой тревожной в моей жизни. На мне лежала ответственность за жизнь почти сотни людей и за успех всего предприятия».

Однако всё обошлось благополучно. На следующий день встретили небольшой аул сарыбагишей. Здесь Семенов заявил, что едет в гости к владетелю местных киргизов Умбет‑али, с которым хочет быть тамыром (приятелем).