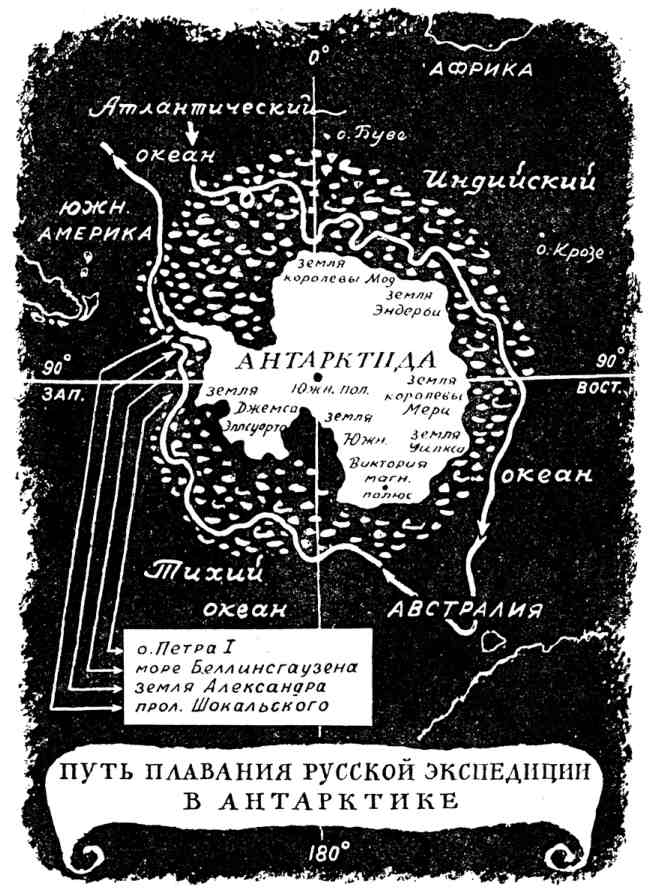

Русские открытия в Антарктике: остров Петpa I и Земля Александра I

4 июля (старого стиля) 1819 года оба шлюпа, «Восток» и «Мирный», вышли из Кронштадта. 2 ноября прибыли и Рио‑де‑Жанейро. 15 декабря были в районе острова Южная Георгия, открытого Куком в 1775 году. Нашими мореплавателями открыт близ Южной Георгии остров Анненкова, названный так в честь лейтенанта Анненкова, плававшего на шлюпе «Мирный». На острове Южная Георгия были положены на карту мысы, названные: мыс Порядина (в честь штурмана Порядина) и мыс Демидова (в честь мичмана Демидова), залив Новосильского (в честь мичмана Новосильского), мыс Куприянова (в честь мичмана Куприянова). От острова Южная Георгия направились к Сандвичевой Земле, открытой Куком.

Наши мореплаватели обнаружили, что эта Земля есть на самом деле группа островов, которым дано название Южные Сандвичевы острова. В этом архипелаге Беллинсгаузен открыл вулканический остров Лескова, названный в честь лейтенанта Лескова, остров Высокий высотой около девятисот метров и остров Завадовского, действующий вулкан, названный в честь капитан‑лейтенанта Завадовского. Когда проходили мимо последнего острова, из кратера вулкана, как отмечает Беллинсгаузен, «беспрерывно поднимались густые смрадные пары».

Высадившись на остров, увидели здесь множество пингвинов.

Все упомянутые три острова названы островами де Траверсе в честь тогдашнего морского министра.

16 января 1820 года под 69°21' южной широты оказались вблизи антарктического материка в районе Земли принцессы Марты, усмотренной впоследствии (1930) норвежскими судами. Берега эти до сих пор никем но посещены и не положены на карту. Теперь ясно, что описываемые Беллинсгаузеном бугристые льды, простиравшиеся с востока на запад, представляли собою именно окраину антарктического материка. Здесь был крайний южный пункт, достигнутый русской экспедицией.

5 февраля 1820 года, примерно под 69° южной широты, экспедиция снова находилась в непосредственной близости антарктического материка в районе Земли принцессы Рагнхильды.

Спутник Лазарева, мичман П. М. Новосильский, в своем сочинении «Южный полюс» (СПб., 1853) пишет:

«5 февраля, при сильном ветре тишина моря была необыкновенная. Множество полярных птиц и снежных петрелей (буревестников) вьются над шлюпом. Это значит, что около нас должен быть берег или неподвижные льды...»

Действительно, как мы теперь знаем, в этом мecтe «Восток» и «Мирный» находились недалеко от берега антарктического материка.

Отсюда направились на восток и в марте прибыли в порт Джексон (ныне Сидней, в Австралии). Далее экспедиция совершила весьма плодотворное плавание по Тихому океану, причем открыла много неизвестных островов, в том числе архипелаг Россиян.

После исследований в Тихом океане «Восток» и «Мирный» весной 1820 года снова отправились в плавание в южные ледовитые воды. Из Сиднея отбыли 31 октября на юг, к острову Маккуори. Здесь видели множество морских слонов (род тихоокеанских тюленей) и пингвинов. В это время несколько партий английских промышленников занимались на острове боем морских слонов, жир которых отправляли в Австралию и в Англию. На Маккуори экспедиция наквасила много здешней дикой «капусты», которая представляет собою хорошее противоцынготное средство. Кроме нескольких видов пингвинов, альбатроса, поморника, на острове видели множество небольших попугаев, ставших очень редкими или совершенно истребленных здесь в половине прошлого столетия.

Примерно под 170° восточной долготы повернули на восток, обходя антарктический материк, и 11 января (старого стиля) 1821 года открыли остров Петра I.

«Невозможно выразить словами радости, – говорит начальник экспедиции, – которая являлась на лицах всех при восклицании «берег, берег!» Восторг сей был неудивителен после долговременного единообразного плавания в беспрерывных гибельных опасностях, между льдами, при снеге, дожде, слякоти и туманах... По приближении «Мирного» мы подняли флаги. Лазарев поздравил меня по телеграфу с обретением острова, и, когда подходил под корму шлюпа «Восток», на обоих шлюпах поставили людей на ванты и прокричали по три раза взаимное ура».

Остров Петра I имеет в длину около тридцати, в ширину около одиннадцати километров. Он достигает высоты около тысячи двухсот метров и находится значительно южнее Полярного круга, под 68°57' южной широты. Назван в честь основателя русского военного флота.

Пристать к острову не оказалось возможным. Вторично в истории к нему подошло норвежское судно «Одд» только в 1927 году.

17 января 1821 года под широтой 68°43' и западной долготой 73°10' экспедиция открыла гористую землю, названную берегом Александра I. «Я называю, – пишет Беллинсгаузен, – обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имеют снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими». В настоящее время принято считать, что Земля Александра I есть большой остров, отделенный от материка узким проливом свыше пятисот километров длиной. Хотя окончательно еще не доказано, есть ли Земля Александра I часть материка или большой остров, но, во всяком случае, если даже это остров, то он тесно примыкает к материку.

Через неделю достигли Южно‑Шетландских островов, каковые положены на карту. Но так как незадолго до Беллинсгаузена, в феврале и октябре 1819 года, острова эти были посещены и кратко описаны капитаном английского купеческого судна Смитом, то русские названия, данные нашими моряками (острова Бородино, Малый Ярославец, Тейль, Смоленск, Березина, Полоцк, Лейпциг, Ватерлоо), заменены в настоящее время на иностранных картах английскими.

Близ острова Тейль встретили промышленника Пальмера, который сообщил, что капитан Смит убил за четыре месяца до шестидесяти тысяч котиков. Очень скоро котики были здесь совершенно истреблены.

Подвигаясь далее на северо‑восток, открыли три островка, названные Тремя Братьями, затем остров контр‑адмирала Рожнова. В этих местах киты плавали стаями. Наконец, открыли остров адмирала Мордвинова, остров Михайлова (в честь капитан‑командора Михайлова) и остров вице‑адмирала Шишкова. Все перечисленные острова ныне тоже носят на иностранных картах английские названия.

От Южно‑Шетландских островов «Восток» и «Мирный» взяли курс на Рио‑де‑Жанейро и 24 июля 1821 года вернулись в Кронштадт после семисот пятидесяти одного дня отсутствия. Всего было пройдено свыше 92 тысяч километров пути, причем наши мореплаватели обошли кругом всего антарктического материка.

Описание этого замечательного плавания было опубликовано в 1831 году Беллинсгаузеном под заглавием «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов».

Книга была издана в двух томах с атласом карт и видов.

Государственное издательство географической литературы в 1949 году переиздало этот труд, сделавшийся библиографической редкостью.

Выдающиеся достижения русских исследователей

Плавание шлюпов «Восток» и «Мирный» принадлежит к числу замечательнейших в истории географических открытий.

Беллинсгаузен был учеником Крузенштерна, и от своего знаменитого учителя он заимствовал точность и добросовестность в своих исследованиях, постоянную заботу о судне и о здоровье экипажа, упорство в достижении поставленных ему целей.

Что касается Лазарева, одного из славнейших наших моряков, то это был человек, каким может гордиться наша Родина. Все плававшие под начальством Лазарева воздают дань его мужеству, хладнокровию и решимости перед лицом опасностей.

В рапорте, отправленном из порта Жаксон (Сидней) на имя морского министра, 8 апреля 1820 года, Беллинсгаузен писал:

«Во всё время плавания нашего при беспрерывных туманах, мрачности и снеге, среди льдов, шлюп «Мирный» всегда держался в соединении, чему по сие время примеру не было, чтобы суда, плавающие столь долговременно при подобных погодах, не разлучались, и потому поставляю долгом представить о таком неусыпном бдении лейтенанта Лазарева.

При сем за долг поставлю донести, что в такое продолжительное время плавания в столь суровом море, где беспрестанно существуют жестокие ветры, сохранены как рангоут,[6] равно паруса и снасти в целости, что означает бдительность и искусство подчиненных мне офицеров.»

«По приходе в порт Жаксон шлюпа «Мирного», 7 апреля лейтенант Лазарев донес, что у него всё в целости, и о своих офицерах также отозвался весьма хорошо.»

«В столь продолжительном и весьма трудном плавании между льдами, туманами и снегом капитан‑лейтенант Завадовский разделял труды со мною и во всех случаях был совершенный мне помощник, переносил великие трудности; без его помощи я бы не в состоянии был перенести сии труды в столь суровом и сыром климате».

В настоящее время моряки и географы высоко ставят морское искусство и научные достижения Беллинсгаузена и Лазарева, славных открывателей антарктического материка.

П.П. Семенов Тян‑Шанский

Годы учения. Осуществление мечты

Петр Петрович Семенов, знаменитый путешественник, бессменный руководитель Русского географического общества, на протяжении свыше сорока лет был одним из просвещенных деятелей дореволюционной России.

Еще в юные годы будущий географ увлекался изучением природы родного рязанского края.

В 1845 году Петр Петрович поступил на физико‑математический факультет Петербургского университета, где читали лекции выдающиеся профессора.

Вскоре по окончании университета, в 1849 году, Семенов был принят в число членов Географического общества. С этого времени его жизнь становится неразрывно связанной с деятельностью этого учреждения, где он работал сначала в качестве библиотекаря, затем секретаря, председателя отделения географии физической. Наконец с 1873 года Петр Петрович бессменно избирался главою Общества и в этой должности состоял вплоть до своей кончины в 1914 году.

Годы 1853 – 1855 Семенов провел за границей, где поставил себе целью подготовиться к задуманному им путешествию в Тянь‑шань. Гумбольдт предполагал, что в этой горной системе существуют ныне действующие или недавно потухшие вулканы.

Для изучения вулканических явлений Семенов посетил окрестности Неаполя и совершил семнадцать восхождений на Везувий.