8. Наблюдения и постоянный контроль на водозаборах осуществляют предприятия-водопользователи.

II . Разрабатывает программу наблюдений.

1. Типовая программа включает определение:

- физических свойств воды;

- содержание главных ионов: кальция, магния, натрия, калия, гидрокарбонат и карбонат-ионов, сульфат- и хлорид-ионов, сухого остатка;

- биогенных элементов;

- азот, в форме нитрит-, нитрат-ионов и иона аммония;

- железа различных степеней окисления;

- растворенных газов;

- свободного углекислого газа и сероводорода;

- общей жесткости и показателя рН;

- содержание органических веществ оценивается по косвенным показателям

- перманганатной окисляемости или химическому потреблению кислорода, при необходимости контролируется содержание фтора.

2. План наблюдений на локальной сети наряду с общими гидрохимическими исследованиями включает определение специфических приоритетных загрязняющих веществ, поступающих в подземные воды (нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть и др.).

3. Периодичность отбора проб – четыре раза в год: весной и осенью, летом и зимой.

Отбор, транспортировка, хранение проб сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб»*. Настоящий ГОСТ распространяется на любые типы вод, хотя ранее для различных категорий вод (сточных, природных, питьевых) применялись отдельные нормативные документы, регламентирующие отбор, транспортировку и хранение проб.

Все методики, используемые для мониторинга, должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 8.563-96 (с дополнениями № 1 и 2, 2001 и 2002гг.). «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений». Указанный ГОСТ содержит требования к разработке методик выполнения измерений (МВИ), аттестации МВИ, стандартизации и метрологическому надзору за аттестованными МВИ. В соответствии с требованиями настоящего ГОСТа МВИ, используемые в сфере охраны окружающей среды, подлежат обязательной аттестации, поскольку измерения в области охраны окружающей среды в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» является сферой обязательного государственного метрологического контроля и надзора.

На основании имеющихся материалов и исследований составляется план наблюдений (Табл. 13.1).

Табл. 13.1. План наблюдений за качеством подземных вод

| № наблюдательной скважины на карте организации | Производственные процессы, влияющие на качество подземных вод | Наименование загрязняющего вещества, измеряемый параметр | Количество плановых измерений в период времени | Методика выполнения измерений |

| 1-3 | установка комплексной подготовки нефти | нитрат-ион | 4 раза в год | ПНД Ф 14.1:2.4-95 МВИ Массовой концентрации нитрат-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой. Переосвидетельствован о с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002 |

|

4-12 |

шламонакопитель | ион аммония | 4 раза в год | ПНД Ф 14.1:2.1-95 МВИ Массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. Переосвидетельствована с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002 |

| железо общее | 4 раза в год | ПНД Ф 14.1.29-95 МВИ Массовой концентрации железа общего в пробах сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02. | ||

| ПАВ | 4 раза в год | ПНДФ 14.1:2:4.39-95. МВИ Массовой концентрации катионных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» | ||

| нефтепродукты | 4 раза в год | ПНД Ф14.1:2:4.128-98МВИ Массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». Переосвидетельствована в соответствии требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002. |

Область загрязнения (зона антропогенного воздействия) оконтуривается по линии минерализации 1 г/дм3 или по линии предельных значений других обобщенных показателей (общей жесткости, перманганатной окисляемости), или по линии ПДК группы основных загрязняющих веществ. В последнем случае (например, для трех загрязняющих веществ) контур области загрязнения должен проходить через точки, в которых соблюдается условие: сумма относительных концентраций (С/СПДК) трех выделенных загрязняющих веществ больше единицы. С - фактическая концентрация, СПДК - ПДК вещества.

Если загрязнение подземных вод характеризуется показателем, не входящим в число перечисленных (например, хромом), то область загрязнения оконтуривается по линии ПДК этого показателя. Область загрязнения характеризуется помимо показателя, по которому она оконтуривается, также показателями других преобладающих компонентов загрязнения. Например, область загрязнения оконтуривается по величине минерализации, существенно превышающей фоновую. В загрязненной воде содержатся в значительных количествах по сравнению с фоном хлориды, нитраты, тяжелые металлы (медь, цинк, свинец). В этом случае область загрязнения характеризуется величиной минерализации (сухим остатком), концентрациями хлоридов, нитратов, тяжелых металлов. Другой пример: область загрязнения оконтуривается по величине общей жесткости, в воде в повышенных количествах содержатся фтор и нефтепродукты; в этом случае область загрязнения характеризуется величиной общей жесткости, концентрациями фтора и нефтепродуктов.

2. Алгоритм мониторинга состояния загрязнения почв.

В соответствии с Земельным кодексом землепользователи обязаны не допускать засоления, загрязнения земель, а также других процессов, ухудшающих состояние почв, кроме того, организовать контроль за их использованием. Одной из основных задач мониторинга земель является оценка загрязнения почв под воздействием антропогенных источников.

Организация мониторинга осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель», М.,1995г. Контроль за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений осуществляется в соответствии с Методическими указаниями «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУ 2.1.7.730-99.

Для организации мониторинга проводится подготовительный этап, включающий:

- установление перечня потенциальных источников загрязнения;

- составление карты техногенных нагрузок исследуемой территории, на которую наносятся источники антропогенного воздействия, зоны их возможного влияния;

- рекогносцировочное обследование с целью визуального выявления загрязненных земель и уточнение мест расположения точек пробоотбора, составление схемы отбора (схема отбора зависит от типа источника и характера пространственного распределения загрязняющих веществ в почвах обследуемого участка);

- исследования с отбором проб по намеченной схеме

Если источник загрязнения точечный, путь поступления загрязняющих веществ воздушный и предполагается прямо пропорциональная связь между уровнем загрязнения и расстоянием до источника, то целесообразно отбирать образцы проб по 4 – 8 направлениям (румбам) от источника, располагая точки отбора более часто вблизи источника и с большими интервалами на удалении от него. Частота и дальность пробоотбора зависит от мощности источника и природно-климатических условий района. В целом рекомендуется отбор по румбам через 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 км. Если источник загрязнения линейный, путь поступления загрязняющих веществ воздушный, то размещать точки необходимо вдоль источника по линиям, также уменьшая количество точек с расстоянием от него, располагать линии пробоотбора рекомендуется на расстоянии 0,1; 0,2; 0,5 км. Если приоритетным загрязняющим веществом является жидкость (нефть и нефтепродукты), система отбора строится в зависимости от сложности ландшафта, геохимической и гидрологической обстановки. Точки отбора объединяются в систему профилей, располагающихся в направлении движения поверхностного стока от места разлива до места промежуточной или конечной аккумуляции. Минимальное количество профилей – 3. Если на обследуемой территории нет ярко выраженных точечных источников загрязнения (или много источников, влияние которых перекрывается), а также при площадном источнике загрязнения (свалки, полигоны и т.п.), то лучше использовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (размер ячейки – от 1х1 до 5х5 км).

Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющих веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит из не менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечных проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г.

Далее выявляются зоны с наибольшим уровнем загрязнения и приоритетные для контроля загрязняющие вещества в соответствии с установленными критериями (табл. 13.2).

Табл. 13.2. Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами

| Элемент, соединение | Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения | ||||

| 1 уровень допустимый | 2 уровень низкий | 3 уровень средний | 4 уровень высокий | 5 уровень очень высокий | |

| Неорганические соединения | |||||

| Кадмий | < ПДК | от ПДК до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 20 | > 20 |

| Свинец | < ПДК | от ПДК до 125 | от125 до 250 | от 250 до 600 | > 600 |

| Ртуть | < ПДК | от ПДК до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 10 | > 10 |

| Мышьяк | < ПДК | от ПДК до 20 | от 20 до 30 | от 30 до 50 | >50 |

| Цинк | < ПДК | от ПДК до 500 | от 500 до 1500 | от 1500 до 3000 | >3000 |

| Медь | < ПДК | от ПДК до 200 | от 200 до 300 | от 300 до 500 | >500 |

| Кобальт | < ПДК | от ПДК до 50 | от 50 до 150 | от 150 до 300 | >300 |

| Никель | < ПДК | от ПДК до 150 | от 150 до 300 | от 300 до 500 | >500 |

| Молибден | < ПДК | от ПДК до 40 | от 40 до 100 | от 100 до 200 | >200 |

| Олово | < ПДК | от ПДК до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 300 | >300 |

| Барий | < ПДК | от ПДК до 200 | от 200 до 400 | от 400 до 2000 | >2000 |

| Хром | < ПДК | от ПДК до 250 | от 250 до 500 | от 500 до 800 | >800 |

| Ванадий | < ПДК | от ПДК до 225 | от 225 до 300 | от 300 до 350 | >350 |

| Фтор водо- растворимый | < ПДК | от ПДК до 15 | от 15 до 25 | от25 до 50 | >50 |

| Органические соединения | |||||

| Хлорированные углеводороды в т.ч. пестициды. | < ПДК | от ПДК до 5 | от 5 до 25 | от 25 до 50 | > 50 |

| Хлорфенолы | < ПДК | от ПДК до 5 | от 1 до 5 | от 5 до 10 | > 10 |

| Фенолы | < ПДК | от ПДК до 5 | от 1 до 5 | от 5 до 10 | >10 |

| Полихлорбифе- нилы | < ПДК | от ПДК до 5 | от 2 до 5 | от 5 до 10 | >10 |

| Циклогексан | < ПДК | от ПДК до 5 | от 6 до 30 | от 30 до 60 | >60 |

| Пиридины | < ПДК | от ПДК до 5 | от 0,1 до 2 | от 2 до 20 | >20 |

| Тетрагидрофуран и стирол | < ПДК | от ПДК до 5 | от 5 до 20 | от 20 до 50 | >40 |

| Нефть и нефтепродукты | < ПДК | от 1000до2000 | от2000до3000 | от3000до5000 | >5000 |

| Бенз(а)пирен | < ПДК | от ПДК до 0,1 | от 0,1 до 0,25 | от 0,25 до0,5 | >0,5 |

| Бензол | < ПДК | от ПДК до 1 | от 1 до 3 | от 3 до 10 | >10 |

| Толуол | < ПДК | от ПДК до 10 | от 10 до 50 | от 50 до 100 | >100 |

| Альфаметилстирол | < ПДК | от ПДК до 3 | от 3 до 10 | от 10 до 50 | >50 |

| Ксилолы | < ПДК | от ПДК до3 | от 3 до 30 | от 30 до 100 | >10 |

| Нитраты | < ПДК | - | - | - | - |

| Сернистые соединения** | < ПДК | от ПДК до 180 | от180 до250 | от250до380 | >380 |

Примечание: *ПДК или ОДК; при отсутствии ПДК (ОДК) неорганических соединений за ОДК принимается удвоенное региональное фоновое содержание элементов в незагрязненной почве; ** в пересчете на серу

Земли, загрязненные выше 5 уровня в обязательном порядке, а выше 4 уровня – в отдельных случаях по заключению специалистов, подлежат консервации.

На втором этапе работ на основе проведенных обследований осуществляется:

Выбор участков (пробных площадок) для осуществления мониторинга. Выбранные участки наносятся на карты-схемы. При осуществлении мониторинга независимо от того, является ли источник загрязнения точечным или площадным, пробоотбор проводят по равномерной случайно-упорядоченной сетке (рекомендуемых размер ячейки от 0,1 Х 0,1 до 0,5 Х 0,5 км). Внутри каждой ячейки сетки выбирается ключевая (пробная) площадка. Относительная свобода в размещении пробной площадки в пределах сетки дает возможность располагать ее в местах с наиболее характерными условиями местности и исключить пробоотбор там, где он невозможен (постройки, водоемы и т.п.) это позволит уменьшить влияние природных факторов на локальное перераспределение загрязняющих веществ, и более достоверно определить площадь загрязненной территории. Размер ключевого участка не менее 10Х 10 м. Отбор проб на ключевом участке проводят так же, как это описано выше при предварительном обследовании. Для контроля поверхностно распределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200г каждая.

Выбор показателей для осуществления мониторинга. Перечень показателей для мониторинга определяется на основе предварительных обследований и определяется особенностями территории и первоочередными в плане организации наблюдений негативными процессами, приводящими к загрязнению почв. Ежегодный систематический мониторинг проводят на наиболее загрязненных пробных площадках; на других – не реже 1 раза в 5 лет. В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению почвенные участки отведенных земель. Сеть мониторинга должна быть динамичной и пересматриваться с учетом данных анализов и других сведений.

На основе данных составляется план наблюдений за загрязнением почв (табл. 13.3).

Табл.13.3. План наблюдений за загрязнением почв

| № пробного участка на карте-схеме | Наименование загрязняющего вещества | Количество плановых измерений в период времени | Методика выполнения измерений |

| Пробная площадка 1 в районе шламонакопителя | Нефтепродукты Хлорид-ион | 1 раз в год, весной после оттаивания снега | ПНД Ф 16.1.21-98 ПНД Ф 16.1.41-2004 ГОСТ 26425-85 |

| Пробная площадка 2 в районе наблюдательной скважины | Нефтепродукты Хлорид-ион | 1 раз в год, весной после оттаивания снега | ПНД Ф 16.1.21-98 ПНД Ф 16.1.41-2004 ГОСТ 26425-85 |

| Пробная площадка 3 на границе СЗЗ | Нефтепродукты Хлорид-ион | 1 раз в год, весной после оттаивания снега | ПНД Ф 16.1.21-98 ПНД Ф 16.1.41-2004 ГОСТ 26425-85 |

Контрольные вопросы.

1. Перечислите объекты мониторинга, в местах расположения отходов, и основные задачи мониторинга?

2. Проанализируйте и приведите список необходимых нормативных документов при проведении мониторинга объектов мест расположения отходов?

3. Какие материалы представляются на государственную экологическую экспертизу по опасным отходам?

4. Изучите и представьте алгоритм мониторинга подземных вод в местах расположения отходов?

5. Изучите и представьте алгоритм мониторинга загрязненных почв в местах расположения отходов?

6. Что входит в планы наблюдений за качеством подземных вод в местах расположения отходов?

7. Что входит в планы наблюдений за качеством загрязненных почв в местах расположения отходов?

14. Определение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям

Цель работы – научиться использовать методику определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по магистральным улицам.

Теоретическая часть.

Одной из расчетных схем, используемых для определения массы выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, является «методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям», утвержденная в 2005 году.

Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям, устанавливает порядок расчета максимально разовых выбросов автотранспорта, и применяется ко всем категориям автотранспортных средств при эксплуатации в городских условиях.

В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты обследований структуры и интенсивности транспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных средств:

1 группа – легковые автомобили отечественные (Лгк.О);

2 группа – легковые автомобили зарубежные (Лгк.З);

3 группа – микроавтобусы и автофургоны, отечественного и зарубежного производства (Мавт);

4 группа – автобусы бензиновые (Авт.Б);

5 группа – автобусы дизельные (Авт.Д);

6 группа – грузовые бензиновые грузоподъемностью более 3,5 т (включая, работающие на сжиженном нефтяном газе) (Грз.Б>3,5т);

7 группа – грузовые дизельные до 12 т отечественного и зарубежного производства (Грз.Д<12т).

8 группа грузовые дизельные свыше 12 т отечественного и зарубежного производства (Грз.Д >12т).

Алгоритм расчета.

Задание: выполнить расчеты для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей:

1. оксид углерода (СО);

2. оксиды азота (NOx), в пересчете на диоксид азота;

3. углеводороды (CH);

4. сажа (C);

5. диоксид серы (SO2).

Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортным потоком MLi определяется для конкретной магистральной улицы I, на всей протяженности которой структура и интенсивность автотранспортных потоков изменяется не более чем на 20-25%. При изменении характеристик транспортного потока улицу разбивают на участки, которые в дальнейшем рассматриваются как отдельные.

Если улица имеет перекресток (и), то на каждом из них дополнительно рассчитывают выброс автотранспорта МПi в районе перекрестка П. Учитывается, что наибольшее количество вредных веществ выбрасывается автомобилем за счет торможения и остановки автомобиля перед запрещающим сигналом светофора и последующим его движением в режиме разгона по разрешающему сигналу светофора. Это обусловило необходимость выделять на выбранной улице участки перед светофором, на которых образуются очереди автомобилей, работающих на холостом ходу в течение времени действия запрещающего сигнала светофора.

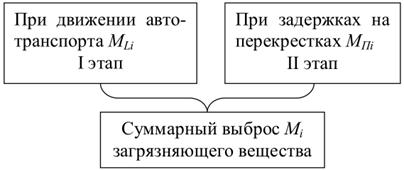

Таким образом, на магистральной улице (или ее участке) при наличии регулируемого перекрестка суммарный выброс i-го вещества Мi определяют при двух условиях движения транспортного потока: для движущегося транспортного потока и для транспортного потока, находящегося в зоне перекрестка (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Порядок определения суммарного выброса i-го вещества.

На основе изучения схемы улично-дорожной сети города, а также полученной в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и архитектурных управлениях информации о транспортной нагрузке составляется перечень основных автомагистралей (и их участков) с повышенной интенсивностью движения и перекрестков с высокой транспортной нагрузкой.

В качестве таких улиц принято рассматривать:

1. для городов с населением до 500 тыс. человек – улицы (или их участки) с фактической интенсивностью движения в среднем более 200300 авт./ч;

2. для городов с населением более 500 тыс. человек – улицы (или их участки) с интенсивностью движения в среднем более 400500 авт./ч.

На выбранных улицах натурными обследованиями определяются структура и интенсивность транспортных потоков (см. исходные данные по вариантам).