Задания и контрольные вопросы.

1. Перечислить основные задачи мониторинга источников сбросов загрязняющих веществ в водоемы?

2. Проанализируйте и приведите список необходимых материалов при проведении мониторинга источников сбросов?

3. Перечислите, что и как создается при организации мониторинга источников сбросов?

4. Изложите подробно алгоритм и требования к программе наблюдений источников загрязнения водоемов (план наблюдений, кто, где, с какой периодичностью, как проводится, формы представления и др. требования)?

5. На примере предприятия и его источников загрязнения водоемов составьте проект мониторинга.

6. Проанализируйте химический состав загрязняющих веществ, их валовые сбросы, опасности загрязнения гидросферы в контрольном створе.

7. Дайте анализ возможных мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в гидросферу?

12. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Цель работы - научиться методам оценки шумового загрязнения в городах. Освоение методики создания шумовой карты на основе расчётных данных.

Задачи:

1. Изучить алгоритм расчета шумового загрязнения в городах от автотранспорта.

2. Определить пространственное распределение уровня шума от автомобильных магистралей на участке городской территории.

Теоретическая часть.

Шумовое загрязнение – это превышение естественного уровня шума и ненормальное изменение шумовых характеристик (периодичности, силы звука и т. д.) на рабочих местах, в населённых пунктах и других местах вследствие работы транспорта, промышленных устройств, бытовых приборов и др. Шумовое загрязнение является одной из наиболее острых проблем в крупных городах.

Главным источником шумового загрязнения городской территории являются транспортные потоки. Представление о размещении источников шума, его уровне и распространении в городе даёт шумовая карта. По ней можно судить о состоянии шумового режима улиц, микрорайонов, всей городской территории. Карта шума города даёт возможность регулировать уровень шума на жилой территории города, а также служит основой для разработки комплексных градостроительных мер по защите жилой застройки от шума.

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого в какой-либо точке на территории города потоком средств автомобильного транспорта (включая автобусы и троллейбусы), является шумовая характеристика потока LAэкв. в дБА, определяемая по ГОСТ 20444-85 на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения транспорта:

LAэкв = 10 lg Q + 13,3 lgV + 4 lg(1 + r) + DLA1 + DLA2 + 15, (12.1)

где: Q - интенсивность движения, ед./ч; V - средняя скорость потока, км/ч; r - доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %, (к грузовым относятся автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более); ΔLA1 - поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА, (при асфальтобетонном покрытии ΔLA1 = 0, при цементобетонном покрытии ΔLA1 = +3 дБА); ΔLA2 - поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, определяемая по таблице 12.1.

Табл.12.1. Поправка ΔLA2, учитывающая продольный уклон улицы

или дороги

| Продольный уклон улицы или дороги, % | ΔLA2, дБА | ||||

| Доля грузового и общественного транспорта в потоке, % | |||||

| 0 | 5 | 20 | 40 | 100 | |

| 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |

| 4 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |

| 6 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |

| 8 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |

| 10 | 2 | 4,5 | 6 | 7 | 8 |

Для дневного времени расчет следует проводить, исходя из средней часовой интенсивности движения Q в течение 4-х часового периода с наибольшей интенсивностью движения транспорта.

Ожидаемый эквивалентный уровень звука LAэкв.тер.2, дБА, создаваемый потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке, определяется по формуле

L Aэкв.тер.2 = L Аэкв - DL A3 + DL A4, (12.2)

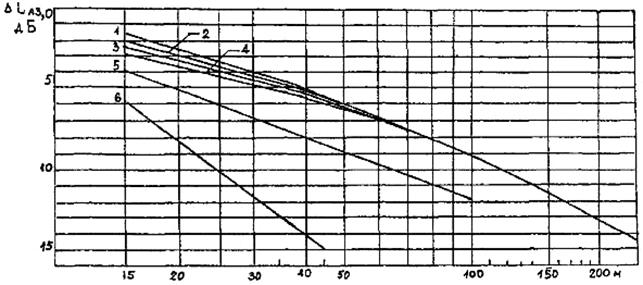

где ΔLA3 - снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по рисунку 1; ΔLA4 - поправка, учитывающая влияние отраженного звука, дБА, определяемая по таблице 2 в зависимости от отношения hр.т./В, где hр.т. - высота расчетной точки над поверхностью территории; в общем случае высота расчетной точки принимается hp.т. = 12 м; В - ширина улицы (между фасадами зданий), м.

Для определения уровня шума в расчётной точке от двух или более транспортных магистралей шумовую характеристику потоков средств автомобильного транспорта LAэкв. и эквивалентный уровень звука у фасада здания LAэкв.тер.2 следует определять раздельно для каждой магистрали. Полученные при этом эквивалентные уровни звука в расчётной точке должны быть просуммированы по энергии:

LAэкв.тер.2=10lg(å100,1*LАэкв.тер.i) (12.3)

Шумовую характеристику потоков средств автомобильного транспорта и эквивалентный уровень звука у фасада здания при размещении между полосами проезжей части разных направлений движения бульваров и пешеходных аллей также следует определять раздельно для каждого направления движения.

Расстояние от проезжей части улицы или от трамвайного пути.

Рис. 12.1. Снижение уровня звука с расстоянием: 1 - улица, 2 полосы движения; 2 - улица, 4 полосы движения; 3 - улица, 6 полос движения; 4 - улица, 8 полос движения; 5 - трамвай (LAэкв.), 6 - трамвай (LAмакс.).

Табл.12.2. Поправка ΔLA4, учитывающая влияние отражённого звука

| Тип застройки | Односторонняя | Двусторонняя отношение hр.т./В | ||||

| 0,05 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,7 | ||

| ΔLA4, дБА | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Кроме расстояния снижение шума возможно при его поглощении поверхностями в виде травы (газоны), снега или наличия рыхлого грунта. Снижение уровня звукового давления рассчитывают по формуле:

ΔLпок.=6*lg(d2/(1+0,01*d2)), где d=1,4*d*10-(0,3*Нн.ш.+1)/Нр.т. , (12.4)

где d - расчетное расстояние, равное 1,4*R – расстояние до расчетной точки от акустического центра транспортного потока, м; Нн.ш. и Нр.т. - высоты источника шума и расчетной точки над уровнем территории, м.

При посадке деревьев с плотным примыканием крон и сплошным заполнением подкронового пространства кустарником, т.е. при устройстве так называемой шумозащитной полосы зеленых насаждений (до 100 м), обеспечиваемое ею снижение шума можно рассчитать по формуле:

ΔLзел.=aзел*В, (12.5)

где aзел - постоянная затухания звука в зеленых насаждениях, при отсутствии точных данных равна 0,08 Дб/м; В - ширина шумозащитной полосы зеленых насаждений, м.

При использовании шумозащитного экрана полученное значение LAэкв.тер.2 за вычетом ΔLпок. и ΔLзел. сравнивают с допустимым уровнем звука для данной расчетной точки (Табл. 12.2) Разность между ними представляет собой требуемое снижение шума экраном: ΔLмА тр., дБ.

Дополнительным средством оценки шумового режима территории, позволяющим рационально выбирать шумозащитные мероприятия, являются оперативные карты шума территории или города в целом с нанесенными на них изолиниями с равными уровнями звука. С помощью оперативной карты шума можно определить зоны сверхнормативного шума (зоны акустического дискомфорта), оценить их площадь, количество жилых зданий и численность людей на территории этих зон, наметить шумозащитные мероприятия, рассчитать их требуемый объем и стоимость.

На стадии разработки схемы территориального развития и генерального плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на территорию следует применять следующие меры:

1. Функциональное зонирование территории с отделением рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

2. Трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха; совмещение трассировки в транспортных коридорах скоростных автомобильных и железных дорог в обход городов и других населенных пунктов, лечебно-курортных и рекреационных зон;

3. Дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированные магистрали;

4. Концентрация основных транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

5. Укрупнение межмагистральных территорий для отделения основных массивов застройки от транспортных магистралей;

6. Создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

7. Использование шумозащитных свойств рельефа при трассировке магистральных улиц и дорог;

8. Шумозащитное зонирование окрестностей аэропортов.

Табл.12.2. Предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | Экв. уровень звука LAэкв, дБА | Макс. уровень звука LAмакс, дБА | ||||||||

| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||

| Места, прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

| 23.00-7.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | |

| Места, прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, интернатам для престарелых и инвалидов, пансионатам | 7.00-23.00 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

| 23.00-7.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | |

| Площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, интернатов для престарелых и инвалидов, площадки дошкольных обр. орг. и других обр. организаций | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 | |

Расчетная часть.

1. Описать методику расчёта шумовой характеристики транспортного потока и ожидаемого эквивалентного уровня звука.

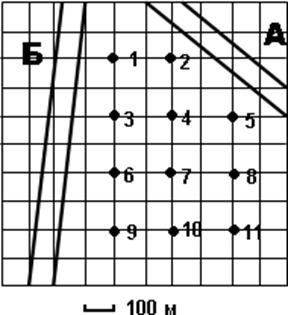

2. Рассчитать уровень шума для расчётных точек на территории изображённой на плане (рис.12.2) по представленным данным (табл.12.3). Результаты расчёта занести в таблицу и на план.

3. Провести интерполяцию и вычертить карту шумового загрязнения территории в изолиниях в масштабе 1:10000. При необходимости уточнения изолиний провести расчёты шума на дополнительных точках.

4. Оценить уровень шума на границе жилой зоны (точки 1-9 и 2-5). Рассчитать требуемое снижение уровня звукового давления по эквивалентному уровню звука вдоль автострад.

Рис. 12.2. План участка города для расчёта шумового загрязнения: А, Б – магистрали; 1, 2, 3 – расчётные точки.

Табл.12.3. Варианты заданий. Условие: придорожная полоса имеет газон. Вдоль дороги имеется лесозащитная полоса, шириной 5 м.

| Вар-т | Магистраль | Q, ед./ч | Уклон, % | Покрытие | r, % | V, км/ч | B, м | Кол- во полос |

| 1 | А | 5200 | 4 | АБ | 20 | 45 | 30 | 2 |

| Б | 4100 | 6 | ЦБ | 5 | 30 | 45 | 2 | |

| 2 | А | 6400 | 2 | АБ | 5 | 60 | 40 | 4 |

| Б | 9800 | 4 | ЦБ | 0 | 55 | 55 | 4 | |

| 3 | А | 5200 | 4 | АБ | 5 | 45 | 35 | 4 |

| Б | 4500 | 10 | АБ | 20 | 35 | 45 | 2 | |

| 4 | А | 3600 | 6 | АБ | 5 | 40 | 30 | 2 |

| Б | 2800 | 8 | ЦБ | 5 | 45 | 30 | 4 | |

| 5 | А | 4100 | 4 | ЦБ | 40 | 60 | 35 | 2 |

| Б | 5700 | 2 | АБ | 5 | 65 | 40 | 4 | |

| 6 | А | 5900 | 6 | ЦБ | 20 | 65 | 40 | 4 |

| Б | 2600 | 6 | ЦБ | 5 | 65 | 50 | 2 | |

| 7 | А | 3200 | 6 | АБ | 40 | 55 | 45 | 4 |

| Б | 4200 | 4 | АБ | 40 | 45 | 35 | 2 | |

| 8 | А | 2100 | 4 | АБ | 20 | 50 | 40 | 2 |

| Б | 5100 | 6 | ЦБ | 20 | 60 | 40 | 4 | |

| 9 | А | 3900 | 4 | АБ | 40 | 60 | 45 | 4 |

| Б | 3200 | 2 | ЦБ | 20 | 55 | 35 | 4 | |

| 10 | А | 5200 | 8 | ЦБ | 5 | 65 | 35 | 4 |

| Б | 4200 | 10 | АБ | 5 | 55 | 50 | 2 | |

| 11 | А | 1800 | 8 | АБ | 5 | 50 | 50 | 4 |

| Б | 2500 | 2 | АБ | 20 | 45 | 34 | 4 | |

| 12 | А | 3400 | 8 | ЦБ | 50 | 40 | 40 | 4 |

| Б | 2900 | 6 | АБ | 5 | 35 | 45 | 2 | |

| 13 | А | 3600 | 10 | АБ | 5 | 45 | 40 | 4 |

| Б | 5600 | 2 | ЦБ | 0 | 55 | 45 | 4 | |

| 14 | А | 4800 | 4 | АБ | 20 | 40 | 35 | 2 |

| Б | 2700 | 10 | ЦБ | 5 | 60 | 40 | 4 |

Контрольные вопросы.

1. Что такое шум и шумовое загрязнение?

2. Что такое шумовая карта города?

3. Как рассчитывается шумовая характеристика транспортного потока?

4. Как рассчитывается ожидаемый эквивалентный уровень звука в расчётной точке?

5. Как суммируются эквивалентные уровни звука от разных источников?

6. Как влияет озеленение придорожной полосы на уровни звука?

7. Как влияет высота источника шума и расчетной точки на распространение шума в придорожной полосе?

8. Какие меры принимаются для снижения шума на территории города?

13. АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ (ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОЧВЫ)

Цель работы – ознакомиться с алгоритмом и знать основные нормативные документы по мониторингу объектов (подземные воды, загрязненные почвы), на которых размещены отходы

Мониторинг объектов размещения отходов осуществляется в соответствии со ст.11 ФЗ «Об отходах производства и потребления от 10 июня 1998г. № 89-ФЗ (в ред. 31.декабря 2005г.). Мониторинг объектов размещения отходов производства и потребления проводится организациями, имеющими полигоны или площадки по складированию, обезвреживанию, захоронению промышленных и бытовых отходов, шламонакопители, хвостохранилища и т. д. Основной задачей мониторинга объектов размещения отходов является оценка воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву).

Для подготовки раздела необходимы следующие материалы:

· Результаты инвентаризации мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, включая твердые бытовые отходы (ТБО), в соответствии с «Временными методическими рекомендациями по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в РФ», Министерство охраны окружающее среды и природных ресурсов РФ, 06.07.1995г. Для организации мониторинга используются, в основном, данные разделов:

1. Оценка степени влияния мест складирования, хранения и захоронения отходов на окружающую среду;

2. Организация режимной наблюдательной сети на полигонах;

3. Приложение к типовой форме инвентаризации пояснительная записка «Оценка экологической опасности мест захоронения и хранения отходов». Пояснительная записка должна содержать карту-схему мест захоронения и складирования отходов. На карту–схему должны быть нанесены основные водотоки и места складирования, хранения и захоронения отходов.

· Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», М. 2002г. Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается.

· Классификация отходов в соответствии с приказом МПР России от 02.12.2002г. №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», зарегистрированного в Минюсте РФ 09.-1.2003г. №4107 с учетом приказа МПР России от 30.07.3003г. №663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов», утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002г. №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

· Класс опасности отходов в соответствии с приказом МПР России от 15.06.2001г. №511 «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с установленными критериями. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-ому классу опасности необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-ого класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4-ому классу опасности. Экспериментальный метод отнесения к классу опасности для окружающей среды осуществляется в лабораториях, аккредитованных на этот вид деятельности. Экспериментальный метод используется в следующих случаях:

1. Для подтверждения отнесения отходов к 5-ому классу опасности, установленного расчетным путем;

2. При отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их качественный и количественный состав;

3. При уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности опасных отходов, полученного в соответствии с установленными критериями или расчетным методом.

4. Экспериментальный метод - основан на биотестировании водной вытяжки отходов.

· Наличие материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу, в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу», утвержденных приказом МПР России от 09.07.2003г. №575. В материалах обоснования отображаются условия и способы обращения с опасными отходами и раскрывается готовность соискателя лицензии обеспечить выполнение лицензионных требований и условий осуществления деятельности по обращению с опасными отходами, включающей деятельность, в процессе которой образуются опасные отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.

В разделе «Сведения о намечаемой деятельности по размещению опасных отходов» приводится информация об организации мониторинга состояния окружающей среды на объекте по размещению опасных отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.

· Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

· Документ, подтверждающий наличие лицензии.

· Свидетельство об оценке состояния измерений или аккредитации лаборатории, выполняющей измерения. В случае привлечения сторонних организаций для выполнения измерений необходимо свидетельство об аккредитации с приложением области аккредитации.

При наличии этих документов в других разделах достаточно дать ссылку на раздел, в котором эти документы приведены.

При осуществлении мониторинга объектов размещения отходов субъект хозяйственной деятельности осуществляет наблюдения за состоянием загрязнения подземных вод, почв, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

1. Алгоритм мониторинга состояния загрязнения подземных вод.

Все работы в системе мониторинга подземных вод проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1985г. и «Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1990г.

Для организации мониторинга подземных вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает:

I . Создание локальной сети наблюдений для выявления антропогенного загрязнения подземных вод.

1. Локальная сеть располагается на наиболее типичных, сложных и важных по гидрологическим условиям и видам техногенного влияния объектах, площадках. Основным элементом сети является наблюдательная скважина. Конструкция скважины, материалы, используемые для обсадки и фильтра, а также длительность прокачки перед отбором пробы – параметры, определяющие качество получаемых результатов, а, следовательно, достоверность информации, получаемой в системе.

2. Сеть размещается с учетом местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязнения; конфигурации области загрязнения подземных вод; строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность и его граничных условий; направления естественного движения подземных вод); скорости движения загрязненных подземных вод; местоположения водозаборных сооружений и путей поступления к ним загрязненных или природных некондиционных вод.

3. Количество наблюдательных скважин и их расположение должны быть «скользящими» во времени, т.е. наращивание такой сети должно определяться характером (неравномерное или равномерное перемещение фронта загрязнения) и скоростью перемещения загрязненных вод, которые устанавливаются по результатам начального этапа наблюдений.

4. В районах источников загрязнения наблюдательная сеть наращивается от источника вниз по потоку подземных вод, а в районе водозаборов – от границы области загрязнения по направлению к водозабору. Частота опробывания определяется скоростью движения загрязненных вод по пласту и расположением скважин относительно границы этих вод, вблизи границы частота отбора увеличивается. Пробы анализируются на стандартные показатели и на характерные загрязняющие вещества.

5. В районе промышленных и сельскохозяйственных объектов основная нагрузка поступающими с поверхности земли загрязняющими веществами падает на грунтовые воды. Поэтому наблюдательные скважины оборудуются преимущественно на горизонт грунтовых вод. Наблюдательные скважины размещают по направлению естественного движения подземных вод, а также по направлению к ближайшим водозаборам (на расстоянии не более 100 м до ближайшей к хранилищу отходов скважины и 100-200м до каждой из последующих скважин). Сеть должна давать площадную картину загрязнения подземных и грунтовых вод.

6. Наблюдательная сеть должна включать скважины, находящиеся в зоне влияния источника загрязнения, и фоновые скважины.

7. На водозаборах, где загрязнение может быть вызвано поступлением загрязняющих веществ с поверхности или с некондиционными водами из эксплуатируемого или смежного горизонта, или из поверхностных водоемов и водотоков наблюдательная сеть оборудуется как в пределах водозаборов, так и на прилегающих к ним территориях. На водозаборах речных долин (инфильтрационных) сеть образуют скважины по фронту между водозабором и берегом реки, в количестве не менее четырех, и не менее двух гидрометрических створов – на участке водозабора и выше по течению. При подтягивании некондиционных вод со стороны речных террас 2-3 наблюдательные скважины размещают между водозабором и границей загрязняющих вод. На водозаборах артезианских вод наблюдательные скважины располагаются по фронту водозабора на двух-трех створах вкрест границы некондиционных вод по две на каждом створе. При небольшом водозаборе и достаточно однородном водоносном горизонте можно ограничиться одним створом, расположенным по кратчайшему расстоянию от границы некондиционных вод.