4. Чем отличается среда обитания для растений в городе и в естественных экосистемах?

5. Какие виды растений выделяют по степени газоустойчивости?

6. Порядок проведения обследования при инвентаризации зеленых насаждений.

7. По каким признакам определяется состояние насаждений?

8. В чем суть классификации насаждений по Н.М. Тюльпанову?

9. Какая шкала используется для эстетической оценки зеленых насаждений?

10. Как классифицируются малые архитектурные формы и дорожно-тропиночная сеть по своему состоянию?

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГУМУСА (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА УГЛЕРОД)

Цель: отразить совокупность внешних признаков почвы и дать их характеристику.

Почвы обладают устойчивыми, свойственными только им, характерными внешними признаками: цветом, структурой, сложением, чередованием отдельных горизонтов и др. Вскрыв почву достаточно глубоким разрезом (1,5-2,0 м) можно видеть, что почвенная толща состоит из закономерно сочетающихся генетических почвенных горизонтов, так называемых морфологических признаков. Совокупность генетических горизонтов образует генетический профиль почвы.

Основными морфологическими признаками почв являются: генетические горизонты или почвенный профиль, цвет (окраска), структура, сложение, новообразования, включения, механический или гранулометрический состав. Почвенный профиль состоит из трех основных горизонтов, которые обозначаются символами А, В, С (рис. 9.1).

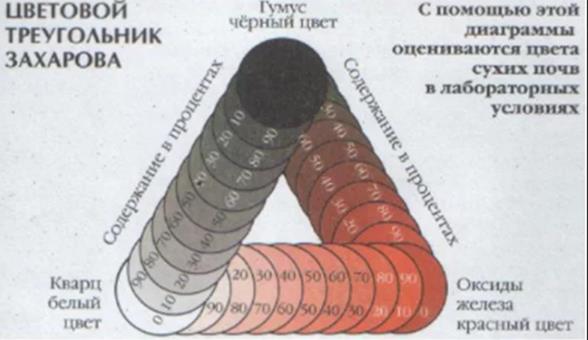

Цвет (окраска) почвы. Цветовая окраска почвы находится в зависимости от содержания гумуса и других химических соединений. Она может быть черной, серой, бурой, красной, желтой, коричневой и целым рядом переходов между ними и оттенками. В пределах одного и того же горизонта окраска почвы может быть однородной и неоднородной в зависимости от цвета органо-минеральных соединений. Гумусовые вещества окрашивают почву в темные (серые и коричневые) тона, карбонатные соли - в светлые, грязно-белые, окислы железа и марганца - в бурые, охристо-желтые и красные тона и другие. Все разнообразие почвенных цветов складывается из сочетания трех основных цветов: черного, красного и белого. В России распространены цветовые шкалы С.А.Захарова. С.И. Соколова и И.Ф. Голубева. По цвету можно определить содержание гумуса (табл. 9.1, рис. 9.2).

| А – гумусово-аккумулятивный. Горизонт максимального накопления гумуса. Ао- подстилка, А1 - дернина, А2 – элювиальный слой. В – переходный, часто горизонт иллювиальный – вымывания органо-минеральных веществ из горизонта А. Обычно более плотный и более тяжелый по механическому составу. В1 – иногда новообразования карбонатов в виде белоглазки, пятен и других форм. В2 – новообразования гипса и других солей. В/С – переходный к почвообразующей породе, сочетает признаки горизонтов В и С. С – материнская порода. Д – плотная коренная порода. |

|

Рис. 9.1. Структура почвенного профиля.

Табл.9.1. Определение навески почвы по окраске и предполагаемому содержанию гумуса

| Окраска почвы | Содержание гумуса, % | Навеска почвы, г |

| Очень чёрная | 10-15 | 0,05 |

| Чёрная | 7-10 | 0,10 |

| Тёмно-серая | 4-7 | 0,20 |

| Серая | 2-4 | 0,30 |

| Светло-серая | 1-2 | 0,40 |

| Белёсая | 0,5-1 | 0,50 |

Структура почвы. Под структурой понимается свойство почвы распадаться на отдельности или комочки разной формы и размера. Почвенные горизонты отличаются различной структурностью, что находится в связи с содержанием гумуса, химическим и механическим составом почвы, деятельностью почвенной фауны и влажностью образца. В основу классификации структуры почвы принимают их форму, размеры и характер поверхности.

Рис. 9.2. Цветовой треугольник Захарова.

Табл.2. Структурность типов почв

| Комковато-глыбистая | Ореховато-зернистая | Призмовидная | Плитчатая |

| Глыбистая 5-10 см и более Комковатая 1-5 см Мелкокомковатая 0,5-1,0 см Комковато-пылеватая 0,05-0,5 см Пылеватая менее 0,05 см | Ореховатая 5-15 мм Зернистая 1-5 мм Порошистая 0,5-1 мм | Тумбовидная 5-10 см Столбчатая 3-5 см Призматическая 3-5 см Кубовидная 1-3 см | Пластинчатая и плитчатая 1-3-5 мм Чешуйчатая менее 1 мм Листоватая 1-3 мм |

Пористость выражается в процентах от общего объема почвы и вычисляется по отношению показателей объемной и удельной массы:

П=100*ОМ/УМ (9.1)