3. Классификация систем автоматического управления

Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта управления, связанных и взаимодействующих между собой в соответствии с алгоритмом управления, называют системой автоматического управления (САУ).

Системы автоматического управления используются для облегчения производственных задач и снижения связанных с этим затрат на постоянный контроль, который требует наблюдения изменений переменной во время производственных процессов, которые становятся все более сложными.

Система автоматического управления - это набор методов и инструментов, которые позволяют поддерживать желаемое физическое состояние или измеряемую величину. Для этого он использует мгновенное измерение контролируемой переменной и сравнение со стандартным или эталонным значением, чтобы уменьшить или увеличить значение измеряемой переменной с помощью корректирующих действий.

Системы управления в большом количестве используются во всех отраслях промышленности, таких как контроль качества производимой продукции, автоматические сборочные линии, управление станками и инструментами, космическая техника, системы сигнализации, транспортные системы, управление компьютерами, робототехника, управление запасами и многое другое.

Важность внедрения систем автоматического управления заключается в том, что они позволяют снизить затраты, связанные с производством товаров и услуг. Они также улучшают качество и объемы производства на промышленных предприятиях, экономя время и оптимизируя управление процессами.

Классифицировать системы автоматического управления можно по методу управления и функциональному признаку. По методу управления все системы делятся на два больших класса: обыкновенные (несамонастраивающиеся) и самонастраивающиеся (адаптивные).

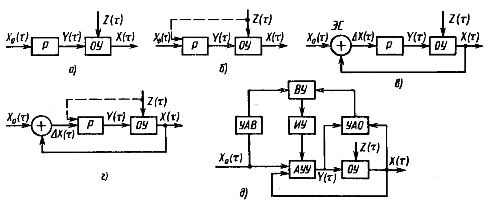

3.1 Обыкновенные системы, относящиеся к категории простых, не изменяют своей структуры в процессе управления. Они наиболее разработаны и широко применяются в литейных и термических цехах. Обыкновенные системы автоматического управления подразделяют на три подкласса: разомкнутые, замкнутые и комбинированные системы управления.

Разомкнутые системы автоматического управления в свою очередь делят на системы автоматического жесткого управления (САЖУ) и системы управления по возмущению.

У первых систем регулятор воздействует на объект управления независимо от полученного результата, т. е. значения регулируемой величины и внешнего возмущения. Системы управления по возмущению работают по принципу, когда управляющее воздействие вырабатывается в зависимости от внешнего возмущения, оказывающего влияние на объект управления.

В качестве примера можно рассмотреть систему отопления литейного или термического цеха. В этом случае расход горячей воды в теплотрассе цеха зависит от внешних погодных условий. Чем холоднее на улице, тем больше подается горячей воды в батареи отопления, и наоборот.

Замкнутые системы автоматического управления, работающие по принципу отклонения, называют также системами автоматического регулирования (САР). Их отличительной чертой является наличие замкнутого контура прохождения сигналов, т. е. наличие обратного канала, по которому информация о состоянии регулируемой величины передается на вход элемента сравнения.

Системы автоматического регулирования предназначены для решения трех задач: стабилизации регулируемой величины (стабилизирующая САР), изменения регулируемой величины по известной (программная САР) или неизвестной (следящая САР) программам.

В стабилизирующих САР заданное значение регулируемой величины постоянно. Примером такой системы может служить система регулирования температуры в рабочем пространстве термической печи. В программных САР значение регулируемой величины изменяется во времени по заранее разработанной (известной) программе.

В следящих системах заданное значение регулируемой величины изменяется во времени по заранее неизвестной программе. Следящие и программные САР отличаются от стабилизирующих принципом обработки задающего сигнала.

Наиболее типичным примером следящего регулирования является автоматическое поддержание заданного соотношения между расходами топлива и воздуха при регулировании процесса горения в топливных плавильных и нагревательных печах.

Системы автоматического управления: а — разомкнутая, б — разомкнутая по отклонению, в — замкнутая, г — комбинированная, д — самонастраивающаяся, Р — регулятор, ОУ — объект управления, ЭС — элемент сравнения, УАВ — устройство анализа задающего воздействия: ВУ — вычислительное устройство, ИУ — исполнительное устройство, АУУ — автоматическое управляющее устройство, УАО — устройство анализа объекта управления.

Обратная связь - это повторная вставка данных в систему для корректировки переменной. Его основной эффект заключается в уменьшении ошибки между опорным входом и выходом системы, чтобы получить желаемое значение контролируемой переменной. Можно сказать, что обратная связь - это замкнутая последовательность причинно-следственных связей.

Комбинированные системы сочетают в себе достоинства систем управления по отклонению и по возмущению, что повышает точность управления. Действие неучтенных возмущений в комбинированных системах компенсируется или ослабляется управлением по отклонению.

3.2 Самонастраивающиеся (адаптивные) системы можно разделить на три подкласса: экстремальные системы, системы с самонастройкой параметров и системы с самонастройкой структуры.

Системами экстремального регулирования называют системы стабилизирующего, следящего или программного управления, у которых настройка, программа или закон воспроизведения автоматически изменяются в зависимости от изменения внешних условий или внутреннего состояния системы с целью создания наивыгоднейшего (оптимального) режима работы объекта управления.

В таких системах вместо постоянной настройки или программы устанавливается устройство автоматического поиска, которое проводит анализ какой-либо характеристики объекта (коэффициента полезного действия, производительности, экономичности и т. п.) и в зависимости от полученного результата подает в управляющее устройство требуемое значение регулируемой величины так, чтобы данная характеристика получила экстремальное значение при непрерывном изменении различных возмущающих воздействий, оказывающих влияние на условия работы системы.

В системах с самонастройкой параметров при изменении внешних условий или характеристик объекта регулирования происходит автоматическое (не по заранее заданной программе) изменение варьируемых параметров управляющего устройства с целью обеспечения устойчивой работы системы и поддержания регулируемой величины на заданном или оптимальном уровне.

В системах с самонастройкой структуры при изменении внешних условий и характеристик объекта управления происходит переключение элементов в схеме соединений или введение в нее новых элементов. Целью таких изменений (отбора) структуры является достижение лучшего решения задачи управления.

Отбор структуры осуществляется путем автоматического поиска с применением вычислительных и логических операций. Такие системы должны не только приспосабливаться ко всем изменениям внешних условий и характеристик объекта, но и функционировать нормально даже при наличии неполадок или отказов отдельных элементов, создавая новые цепи взамен нарушенных. Системы с самонастройкой структуры можно заставить самосовершенствоваться, "приобретать опыт" путем быстрого опробования нескольких вариантов, отбора и "запоминания" лучшего из них.

Согласно классификации по функциональному признаку все автоматические системы управления подразделяют на четыре класса:

· системы для координации работы механизмов,

· системы регулирования параметров технологических процессов,

· системы автоматического контроля,

· системы автоматической защиты и блокировки.

Системы, предназначенные для координации работы отдельных механизмов установки или установки в целом, являются системами автоматического жесткого управления (САЖУ).

Системы автоматического регулирования (САР) технологических процессов обеспечивают поддержание регулируемой величины на заданном уровне или изменение ее по заданной программе.

Системы автоматического контроля (САК) содержат средства и методы для получения информации о текущих значениях параметров технологических процессов (температуры, давления, запыленности или загазованности воздуха и др.) без непосредственного участия человека.

Системы автоматической защиты (САЗ) и блокировки (САБ) предотвращают возникновение, аварийных ситуаций в работе оборудования при установившемся режиме.

4. Виды обеспечения автоматических систем управления технологическим процессом

Выполнение перечисленных функций и режимов работ реализуется комплексом взаимодействующих обеспечении АСУТП:

· техническим,

· программным,

· математическим,

· информационным,

· метрологическим,

· лингвистическим,

· организационным.

Техническое обеспечение включает весь комплекс технических средств (КТС): чувствительные элементы, преобразователи, средства вычислительной техники, вторичные приборы и регуляторы, исполнительные механизмы и т. д. (в КТС АСУТП не входят лишь регулирующие органы), достаточный для функционирования АСУТП. Состав и структура КТС определяется функциями и режимами работы АСУТП, а также спецификой ТОУ. Основой КТС современных АСУТП служат микропроцессорные средства и микроЭВМ. Условно их можно разделить на аппаратные, программно-аппаратные и программируемые.

К аппаратным средствам относятся микропроцессорные устройства с жесткой логикой, которая реализуется программами, записанными в постоянном запоминающем устройстве. Их целесообразно применять в тех случаях, когда система выполняет простые типовые функции (сбор данных, одноконтурное цифровое регулирование, представление данных, индикация, сигнализация, первичная переработка информации, программное логическое управление и т. п.), число обслуживаемых входов и выходов невелико (до 50), изменение системы не ожидается, емкость запоминающих устройств невелика, а заданное быстродействие высокое. В состав аппаратных средств входят микропроцессор (МП) или интегральные микросхемы общего назначения, память, таймер, коммутатор, простейшие устройства для перехода от автоматического режима к ручному и обратно, интерфейс. На их базе создаются отдельные преобразователи, приборы, регуляторы, программно-логические контроллеры и т. п.

Программно-аппаратные средства строятся на базе микропроцессорных комплексов и микроЭВМ. Они проблемно ориентированы на решение конкретных задач АСУТП и предназначены для реализации функций средней сложности (многоконтурное цифровое регулирование, многосвязанное программно-логическое управление, многоканальные сбор, обработка и контроль параметров и т.п.) со средним быстродействием и с большим числом входов и выходов (до 1000), с обеспечением функциональной гибкости системы. Преимущества программно-аппаратных средств: высокая надежность, компактность, универсальность, экономичность, простота ввода управляющей программы, устойчивость к внешним воздействиям.

В их состав входят микропроцессорные комплекты, память, автономный источник питания, модули сопряжения с устройствами ввода - вывода и с ЭВМ верхнего уровня. Микропроцессорный комплект - это совокупность универсальных и специализированных интегральных микросхем различного функционального назначения, совместимых по конструктивно-технологическому исполнению.

Программно-аппаратные средства начинают находить широкое применение в виде агрегатных КТС АСУТП. Они построены по модульному принципу, и создание на их базе АСУТП сводится фактически к набору из модулей различного функционального назначения такой технической и функциональной структуры, которая обеспечивала бы достижение цели управления. Кроме того, требуется корректировка программного обеспечения под конкретный ТОУ.

Программируемые средства целесообразно применять для выполнения сложных функций, а также для управления ТОУ большой информационной мощности, что свойственно многим химическим производствам. Они реализуются на многомашинных комплексах микро- и мини ЭВМ - локальных управляющих вычислительных сетях (ЛУВС).

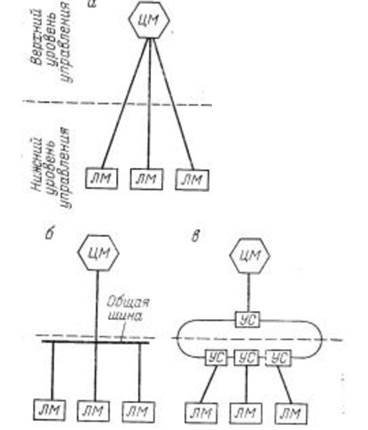

Структура многомашинных комплексов может быть нескольких типов (рис.5). Наиболее простой и распространенной в отечественной практике является радиальная (звездообразная). В таких системах центральная мини ЭВМ (или комплекс машин) высокого уровня соединяется с локальными микроЭВМ низкого уровня отдельными, не связанными между собой каналами связи.

Рисунок - Структура многомашинных комплексов

а – радиальная; б – магистральная; в – кольцевая; ЦМ - центральная мини-ЭВМ; ЛМ - локальные микро-ЭВМ; УС — устройства связи.

К достоинствам этих структур относятся простота реализации сопряжения машин, высокая скорость обмена по отдельным линиям. Обладают они и существенными недостатками. Так, центральная УВМ перегружена задачами обеспечения связи с локальными микроЭВМ и связью их друг с другом; при отказе центральной машины связь между микроЭВМ теряется, и они становятся автономными. Последнее резко уменьшает эффективность системы. Необходимо учитывать и повышенный расход кабельной продукции.

Этих недостатков лишены шинная (магистральная) и кольцевая (петлевая) структуры.

В шинной структуре машины связаны между собой общим каналом передачи данных. Связь между машинами осуществляется благодаря их конкретным адресам. Управление шиной может осуществляться машинами, входящими в многомашинный комплекс (т. е. быть децентрализованным), или может быть передано специально выделенной для этого машине. Первый вариант более предпочтителен, так как при централизации управления выход из строя специальной ЭВМ приводит к отказу РСУ в целом.

Децентрализованные РСУ шинной структуры не рекомендуется использовать для сильно разбросанных ТОУ (расстояние между элементами которых превышает 2 - 3 км).

Кольцевая структура имеет высокоскоростной замкнутый канал связи. Отдельные машины подсоединяются к этому каналу с помощью специальных устройств связи. Для организации кольцевой структуры требуются более дешевые средств связи, чем для шинной. Однако надежность кольцевой структуры ниже, так как отказ любого устройства связи может привести к отказу системы в целом, хотя отдельные машины могу продолжать работать автономно. Для повышения живучести необходимо применение двойных колец или дополнительных линий связи с обходными путями. В зарубежных компьютерных системах кольцевая структура нашла широкое распространение.

Эффективным способом повышения надежности и живучести системы является использование комбинированных структур сочетающих достоинства структур разных типов.

Нормальная работа КТС и успешное решение задач управления ТОУ осуществляется на основе других видов обеспечения АСУТП.

Программное обеспечение (ПО) — совокупности программ и эксплуатационной программной документации, необходимых для реализации функций АСУТП и заданного режима функционирования КТС. Его разделяют на общее и специальное ПО.

Общее ПО поставляется в комплекте с вычислительной техникой и представляет собой совокупность операционной системы, системы управления базой данных, организующих, служебных и транслирующих программ, программ отладки и диагностики, библиотеки стандартных программ. Оно обеспечивав нормальную работу КТС АСУТП.

Специальное ПО - это совокупность программ, реализующих информационные и управляющие функции конкретной АСУТП. Оно разрабатывается на базе и с использованием общего ПО.

Несмотря на существенные различия ТОУ, в программах управления ими имеется много общего. Это позволяет разрабатывать для большей части функций управления типовые пакеты прикладных программ (ППП), которые сравнительно просто адаптируются под конкретные ТОУ. Так, разработаны ППП первичной обработки информации, расчета ТЭП, пуска и останова установки, регулирования и т. д.

Как правило, перед АСУТП химической технологии ставятся задачи одновременного решения нескольких прикладных задач, т. е. встает вопрос о мультипрограммном режиме, при котором на УВК параллельно выполняется несколько программ путем Совмещения времени работы периферийных устройств и процессора. Для реализации мультипрограммного режима ПО должно обеспечивать планирование порядка выполнения задач, организацию системы прерываний программ, распределять ресурсы УВК, производить защиту памяти от несанкционированного вмешательства одной задачи в другую при их параллельной работе.

Наиболее сложной задачей при разработке ПО является создание программ оптимального управления технологическим объектом. Успешное решение ее возможно лишь при наличии адекватной математической модели.

Математическое обеспечение (МО) представляет собой комплекс математических методов, моделей и алгоритмов. На его основе разрабатывается ПО.

Разработке алгоритмов и программ должен предшествовать анализ аналогичного материала в государственных и отраслевых фондах алгоритмов и программ.

Заимствованные алгоритмы, используемые при реализации ответственных функций системы (защита, НЦУ), после получения документации из фонда должны быть проверены на соответствие требованиям, предъявляемым к ним в данной системе.

МО и ПО должны охватить все функции управления, реализуемые УВК. Они должны быть составлены таким образом, чтобы исключалось дублирование программ, минимизировались необходимые вычислительные ресурсы. Структурой и характеристиками ПО и МО определяется следующий вид обеспечения АСУТП.

Информационное обеспечение (ИО) — совокупность сведений о потоках и массивах информации, характеризующих состояние АТК. Оно включает перечень и характеристики сигналов о ТОУ и системе управления; описание систем классификации и кодирования технической и технико-экономической информации; описание массивов информации, форм документов и видеокадров, используемых в системе; описание нормативно-справочной информации, используемой в системе. ИО должно обеспечивать полноту, непротиворечивость, отсутствие избыточности и дублирования информации, необходимой для реализации функций управления.

Метрологическое обеспечение - совокупность работ, проектных решений, технических и программных средств, а также организационных мероприятий, направленных на обеспечение заданной точности измерений.

Метрологическое обеспечение проводится для АСУТП и линий связи (в совокупности они дают информационно-измерительные системы - ИИС) на всех стадиях создания и функционирования АСУТП. На стадии разработки АСУТП должны обеспечиваться единство измерений и их точность для заданных условий эксплуатации за счет выбора определенных технических средств, а также их резервирования. Программными решениями должны обеспечиваться фильтрация измеряемых значений параметров и выбор достоверных значений. Разработчиками должны быть определены виды и порядок метрологической аттестации ИИС.

На стадии эксплуатации АСУТП метрологические службы предприятий проводят анализ состояния метрологического обеспечения ИИС и разработку мероприятий по повышению уровня и совершенствованию средств измерений, контроля и испытаний; осуществляют метрологическую аттестацию заданных средств измерений; организуют поверку средств автоматизации; проводят метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации на ИИС.

Организационное обеспечение представляет собой совокупность описаний функций и режимов работ АСУТП, а также ее технической и организационной структур. В него также входит план мероприятий по подготовке предприятия к внедрению АСУТП. Основными документами организационного обеспечения являются инструкции по действию как технологического персонала, так и персонала, обслуживающего вычислительную технику, в условиях функционирования АСУТП.

Лингвистическое обеспечение - это описание языковых средств общения оперативного технологического персонала с УВК.

Отметим, что при автоматизации ряда функций работа технологического персонала претерпевает значительные изменения. Так, на уровне диспетчера производства вычислительная техника решает задачи согласовании технологического режима отделений (цехов, установок, участков), расчета обобщенных ТЭП всего производства, составления отчетной документации. Наиболее значительные изменения происходят в работе технологического персонала при управлении технологическими установками (начальников установки и смены, операторов и аппаратчиков). Их труд при автоматизации большей части функций управления становится более творческим; он смещается в сторону поиска оптимальных технологических режимов работы вверенного им оборудования.

Автоматизация функций управления ТОУ создает предпосылки для изменения организационной структуры управления; объединения цехов, установок, участков с организацией единого пункта управления; сокращения числа уровней управления (например, можно исключить начальников смен и возложить их функции на старших операторов) и т. д.

5. Особенности автоматических систем управления технологическим процессом.

АСУ ТП как объект исследования надежности отличается следующими специфическими особенностями:

· сложностью автоматизированных систем управления — включает большое число различных технических средств, персонал и т. д.;

· многофункциональностью систем управления технологическими процессами — как правило, выполняет ряд функций;

· многонаправленностью использования элементов в системе — один и тот же компонент участвует в выполнении нескольких функций;

· множественностью видов отказов автоматизированных систем управления — имеет место ряд видов отказов, различающихся по причинам возникновения, последствиям;

· взаимосвязью надежности и экономической эффективности систем автоматизации — повышение надежности увеличивает эффективность АСУ ТП, но требует дополнительных затрат, снижающих эффект;

· зависимостью надежности от технической эксплуатации систем управления технологическими процессами — АСУ ТП рассчитаны на длительное использование с заменой элементов и восстановлением ремонтопрогодности;

· не транспортабельностью, несохраняемостью автоматизированных систем управления — АСУ ТП не рассчитаны на хранение в бездействующем состоянии; транспортировке в собранном виде не подлежат;

· зависимостью надежности от КТС и от структуры алгоритмов систем управления технологическими процессами — надежность системы зависит от надежности ее составных частей;

· влиявшем персонала на надежность автоматизированных систем управления — человек в цепи управления снижает надежность системы, человек вне цепи управления может повышать надежность.

Уровень эксплуатационной надежности, АСУ ТП определяется следующими основными факторами:

· составом и структурой используемых технических средств систем автоматизации;

· стратегией, режимами и параметрами обслуживания и восстановления систем автоматизации;

· условиями эксплуатации отдельных компонентов и системы в целом;

· содержанием, организацией и структурой реализуемых алгоритмов управления и машинных программ промышленных систем управления;

· содержанием задач и организацией деятельности операторов промышленных систем управления.