Научно-технический прогресс приводит к росту скорости производства. Если «скорость» управления при этом постоянна, то качество управления падает, ибо управление как бы «не успевает» за производством.

Одновременно научно-технический прогресс создает предпосылки для повышения качества управления за счет использования вычислительной техники, математических методов, теории управления и автоматизации управления. Все это концентрируется, находит конкретную реализацию в автоматизированных системах управления (АСУ).

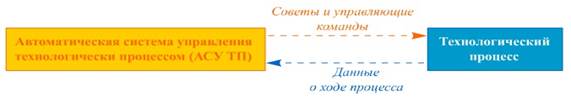

Управление в простейшей форме заключается в сборе информации (данных о ходе технологического процесса), ее переработке и выводе управляющей информации для изменения хода процесса. Этот цикл происходит периодически или непрерывно и может осуществляться с помощью автоматизированной системы управления, которая выполняет все или некоторые из перечисленных операций.

Рис. 1. Схема автоматизированного управления технологическим процессом

В схеме, представленной на рис. 1, выбор оптимального хода технологического процесса обеспечивается АСУ ТП. Обратная связь проявляется в том, что изменения состояния процесса, возникшие в результате управляющих воздействий со стороны АСУ ТП и внешних случайных воздействий, в виде данных о ходе процесса снова поступают в АСУ ТП.

Данные о состоянии производства и аварийные сигналы применяются при оперативном управлении и частично накапливаются для статистических расчетов и анализа. Значительная часть этих данных может собираться в виде отклонений от плана, нормы, задания. Данные оперативного учета используются также при оперативном планировании.

Качество управления определяется тремя основными факторами: выбором эффективного решения, своевременностью его принятия и возможностью реализации этого решения.

Основным путем повышения качества управления является автоматизация управления производством, при которой перечисленные задачи решаются средствами вычислительной техники.

Приведем пример высокого качества управления. При реализации билетов на самолеты используются автоматизированные информационные системы, хранящие данные о свободных местах на все рейсы. По запросам пассажиров, вводимым в систему кассирами, система сообщает сведения о наличии мест и учитывает реализацию билетов. Это позволяет снизить число свободных мест в самолетах, своевременно вводить резервные рейсы.

Сложность управления технологическим процессом определяется суммарными потоками информации, которые выявляются в процессе тщательного изучения и анализа, сложностью их обработки и использования результатов. Эти потоки определяют число датчиков, устанавливаемых в АСУ ТП, и устройств вывода информации, алгоритмы обработки информации, объемы памяти ЭВМ.

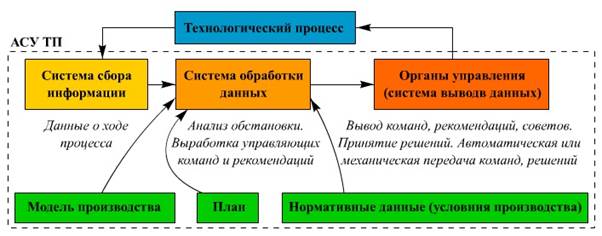

Стоимость управления является одним из важных показателей управления. Большую часть стоимости определяют затраты на оргтехнику и математическое обеспечение. Последнее, порой, бывает во много раз дороже. Проблема стоимости вычислительной техники находит свое решение в использовании локальных вычислительных сетей. Широкое внедрение ПЭВМ дает возможность децентрализации обработки информации. Система управления технологическим процессом независимо от размещения ЭВМ должна обеспечить получение информации, передачу ее в систему обработки данных, обработку (систематизацию, сортировку, вычисления) и выдачу команд, управляющих ходом производства и обеспечивающих строгую регламентацию протекающих процессов, печатных документов, информационных сообщений и советов (рис.2).

Рис. 2. Структурная схема автоматизированного управления ТП.

В автоматизированной системе управления сбор, переработка и вывод информации осуществляются автоматически или автоматизировано. При обработке информации для анализа обстановки, кроме текущих данных о состоянии производственного процесса, используют также нормативные данные, плановые данные и математическое описание (модель) производства.

Управление с автоматическими органами управления образует автоматическую систему с замкнутой цепью воздействий (с обратной связью). Разработка и внедрение такой системы возможны лишь при наличии большого опыта эксплуатации разомкнутых систем с непосредственным управлением человеком или группой людей, которые принимают решение на основании своего опыта и знания производства.

Уровни автоматизации управления обычно совпадают с принятыми уровнями управления.

На предприятиях ряда отраслей промышленности различают три уровня в общей схеме автоматизированного управления предприятием:

автоматизация управления технологическими процессами (нижняя ступень);

§ автоматизация управления на уровне производств (средняя ступень);

§ автоматизация управления на уровне предприятия (верхняя ступень).

На нижней ступени решаются технические задачи: соблюдение технологических режимов, правил эксплуатации оборудования и техники безопасности. На этой ступени применяют локальные системы стабилизации и регулирования параметров, поисковую автоматику, некоторые элементы вычислительной техники, а также автоматическую сигнализацию, блокировку, регистрацию и т. п.

На средней ступени определяется экономически обоснованное распределение нагрузок между цехами и агрегатами, оптимальный режим технологического процесса, а также вырабатываются и передаются команды управления системам автоматизации нижней ступени. Для этого используют системы централизованного сбора информации и программы для анализа деятельности производства.

На верхней ступени решаются технические и в основном экономические задачи. Планируется производство отдельных цехов и участков, выполняются учетные работы, осуществляется управление транспортом, складами, энергоресурсами, определяются показатели для оперативного управления, которые передаются в соответствующие системы автоматизации средней ступени.

Решение вопросов автоматизации на уровне всех трех ступеней является, по существу, решением вопросов комплексной автоматизации производств.

Обычно АСУ ТП находится на нижней ступени автоматизации, однако может в зависимости от обстоятельств охватывать среднюю и высшую ступени управления, но не подменяя АСУ П.

2.Принципы организации производственного процесса (первая группа)

Эти принципы определяют рациональное сочетание в пространстве и во времени всех основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

Принцип специализации. Специализация обусловливает выделение и обособление отраслей, предприятий, цехов, участков, линий и т. д., изготавливающих определенную продукцию или выполняющих определенные процессы. Уровень специализации предприятий и подразделений определяется сочетанием двух основных факторов - объемом производства и трудоемкостью продукции. На специализацию в значительной степени влияет стандартизация и нормализация, которые могут повысить масштабы производства однородной продукции. Специализация в целом отличается большой экономической эффективностью.

Соблюдение принципа специализации состоит в закреплении за каждым производственным подразделением, за каждым участком, вплоть до рабочего места, ограниченной номенклатуры работ, минимально возможного числа различных операций.

Принцип пропорциональности. Все производственные подразделения основных и вспомогательных цехов обслуживающих хозяйств, участков, линий, группы оборудования и рабочие места должны иметь пропорциональную производительность в единицу времени. Пропорциональные производственные возможности позволяют при полном использовании оборудования и площадей обеспечить равномерный выпуск комплектной продукции.

Несоблюдение принципа пропорциональности приводит к появлению "узких мест" и диспропорций, когда объем продукции или услуг тех или иных подразделений оказывается недостаточным для выполнения производственных заданий и тормозит дальнейшее развитие производства.

Принцип параллельности. Параллельное (одновременное) выполнение отдельных частей производственного процесса, этапов, фаз, операций расширяет фронт работ и резко сокращает длительность производственного цикла. Параллельность проявляется во многих формах - в структуре технологических операций, в совмещении основных и вспомогательных операций, в одновременном выполнении нескольких технологических операций и т. п.

Принцип прямоточности. Изделие, изготавливаемое предприятием, в процессе производства следует пропускать по всем фазам и операциям производственного процесса - от запуска исходного материала до выхода готовой продукции по кратчайшему пути без встречных и возвратных движений.

Соблюдение этого принципа реализуется в расположении зданий, сооружений, цехов, станков и в построении технологического процесса. Вспомогательные подразделения и склады размещаются возможно ближе к обслуживаемым ими основным цехам.

Принцип непрерывности. Перерывы в производстве необходимо устранять или уменьшать. Это относится ко всем перерывам, в том числе внутри операционным, междуоперационным, внутрисменным, междусменным. Машины или системы машин тем совершеннее, чем выше степень непрерывности их рабочего процесса. Организация производственного процесса тем совершеннее, чем выше степень достигнутой в нем непрерывности.

Принцип ритмичности. Производственный процесс должен быть так организован, чтобы в равные интервалы времени выпускались равные или возрастающие количества продукции и через эти интервалы времени повторились все фазы и операции процесса. Различают ритм запуска (в начале процесса), операционный ритм (промежуточный) и ритм выпуска продукции. Ведущим ритмом является последний.

Создание АСУ ТП должно быть направлено на соблюдение принципов организации производственного процесса. Функционирование АСУ ТП должно обеспечивать соблюдение принципов непрерывности и ритмичности.